- •Виды административно-правовых отношений

- •16.Права, обязанности, гарантии прав, свобод и законных интересов граждан в сфере государственного управления.

- •17. Понятие, виды, требования, предъявляемые к обращениям граждан, порядок их рассмотрения.

- •18.Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.

- •19.Понятие и признаки органов исполнительной власти. Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти.

- •20.Классификация и виды органов исполнительной власти. Правовые основы их деятельности.

- •29.Права и обязанности государственных служащих. Ограничения и запреты для замещения должностей государственной гражданской службы.

- •30. Поощрения и ответственность государственных служащих. Гарантии их деятельности.

- •Органы управления в области государственной безопасности.

- •Органы управления в области юстиции.

правовых актов. Единственное ограничение связано с содержанием в названных актах сведений, составляющих государственную тайну.

20.Классификация и виды органов исполнительной власти. Правовые основы их деятельности.

Правовая база: Конституция РФ (ст. 78, глава 6 – ст.110-117); Указ Президента РФ от 21.01.2020 N 21 "О структуре федеральных органов исполнительной власти"; Постановление Правительства РФ "О Министерстве культуры Российской Федерации" (вместе с "Положением о Министерстве культуры Российской Федерации") и др.

уставы субъектов, акты органов местного самоуправления, регулирующие деятельность и полномочия органов исполнительной и местной власти.

Органы исполнительной власти различаются по содержанию и конкретной направленности своей деятельности. Возможно их подразделение на следующие видовые группы.

1. |

По территориальному |

масштабу |

деятельности, во |

многом |

определяемому федеративным |

устройством |

Российской Федерации, |

можно |

|

выделить федеральные органы исполнительной |

власти и |

органы |

||

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В последнее время органы субъектов Федерации все чаще обобщенно называют региональными.

Местных органов исполнительной власти сейчас официально не существует, так как все они действуют в системе местного самоуправления, т.е. не являются государственными органами. Тем не менее их нельзя полностью игнорировать в качестве исполнительных органов.

Территориальными являются органы, создаваемые федеральными органами исполнительной власти на территории субъектов Федерации (например, управления, инспекции и т.п.). Они не входят, однако, в систему органов исполнительной власти соответствующих субъектов Федерации.

Наконец, возможно образование межтерриториальных исполнительных органов, т.е. действующих на территории нескольких регионов. Это характерно для организации управления транспортом (например, железные дороги), обороны (например, военные округа) и т.п.

В качестве местных исполнительных органов можно рассматривать администрацию государственных предприятий и учреждений, конечно, при условии учета особенностей принадлежащих администрации полномочий.

2.По характеру компетенции различаются органы исполнительной власти:

•общей компетенции, т.е. осуществляющие функции и полномочия, распространяющиеся на все или на большинство участков государственноуправленческой деятельности (правительства, администрации субъектов Российской Федерации);

•отраслевой компетенции, т.е. осуществляющие функции и полномочия в границах порученных им отраслей управления (например, железнодорожным транспортом, внутренними делами и т.п.). Как правило, это министерства, федеральные службы, аналогичные им органы в субъектах Федерации;

•межотраслевой компетенции, т.е. осуществляющие функции и полномочия по отнесенным к их ведению специальным вопросам, общим для всех или нескольких отраслевых систем (например, координация по вопросам стандартизации, охране окружающей среды и т.п.). Это и государственные комитеты, и министерства, и некоторые федеральные службы. Все зависит от того, какие конкретно функции и полномочия закреплены за данным органом;

•смешанной компетенции, т.е. осуществляющие свои функции и полномочия как в отраслевом, так и в межотраслевом масштабах. В большинстве случаев именно такого рода компетенция характерна для федеральных органов исполнительной власти различных организационно-правовых форм.

3.По порядку и способам образования выделяются органы исполнительной власти:

•образуемые главами государств. Так, Президент РФ фактически формирует Правительство РФ, образует федеральные органы исполнительной власти. Аналогичны полномочия президентов республик, входящих в состав РФ;

•образуемые органами законодательной (представительной) власти. Такой порядок предусмотрен конституциями некоторых республик. Например, в Республике Дагестан правительство образуется Государственным Советом;

•образуемые самими органами исполнительной власти. Так, Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» предусмотрена возможность образования им органов при Правительстве (сейчас, например, в качестве федерального органа исполнительной власти

действует Государственная хлебная инспекция при Правительстве РФ). Кроме того, федеральные органы исполнительной власти могут создавать свои внутриотраслевые территориальные органы.

• в отдельных случаях наблюдается способ избрания. Однако он не имеет отношения к образованию самих органов исполнительной власти, так как избираться могут лишь руководители некоторых из них.

Так, избираются главы администраций краев, областей и т.п. Председатели правительств республик Коми и Хакасии избираются населением.

4.По порядку разрешения подведомственных вопросов различают:

•коллегиальные органы, в которых основные вопросы компетенции решаются по большинству членов данного органа (например, коллегиальными являются государственные комитеты и федеральные комиссии); естественно, коллегиальными являются и правительства;

•единоначальные органы, в которых полномочия решать основные вопросы сосредоточены в руках руководителя (все остальные органы).

5.По организационно-правовым формам, что находит свое выражение прежде всего в их наименовании. В настоящее время действуют следующие органы исполнительной власти: правительства; министерства; государственные комитеты; федеральные комиссии; федеральные службы; федеральные надзоры; российские агентства. Это федеральный уровень. Но и на региональном уровне практически действуют органы, совпадающие по наименованию с первыми тремя их видами.

Кроме того, в краях, областях РФ функционируют администрации; в городах федерального значения – мэрии (г. Москва). В числе исполнительных органов можно обнаружить департаменты, инспекции, управления, комитеты, отделы и т.п.

Следующим вопросом логично предположить характеристику системы органов исполнительной власти. Это так. Однако прежде следует особо рассмотреть роль Президента Российской Федерации в организации и осуществлении исполнительной власти.

21. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Президент РФ как субъект административного права в сфере исполнительной власти имеет исключительные полномочия.

По Конституции РФ 1993 г. Президент не является главой исполнительной власти, каковым он был по ранее действовавшей Конституции.

Являясь главой государства, он наделен существенными полномочиями, дающими ему возможность активно влиять на организацию и функционирование механизма исполнительной власти.

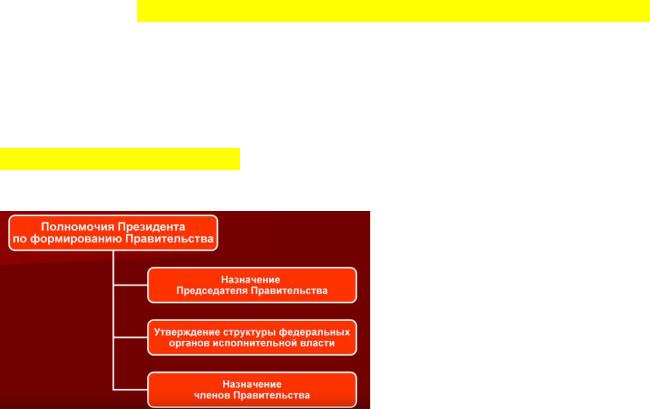

Прежде всего речь пойдет о его полномочиях по формированию структуры и системы федеральных органов исполнительной власти. В соответствии со ст. 83

Конституции РФ он назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ; по предложению последнего назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ, а также федеральных министров.

Утверждает по предложению Председателя Правительства Российской Федерации структуру федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения; в структуре федеральных органов исполнительной власти определяет органы, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, и органы, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации.

Президент РФ осуществляет общее руководство деятельностью Правительства РФ и непосредственно руководит работой некоторых федеральных органов

исполнительной власти. В их числе (см. ниже список). Положения об этих органах утверждаются Президентом РФ.

Президент РФ вправе председательствовать на заседаниях Правительства,

участвовать в формировании его Президиума, принимать решение об отставке

Правительства.

Президент РФ является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ, вводит на территории РФ военное и чрезвычайное положение, руководит Советом Безопасности РФ.

В распоряжении Президента РФ имеется создаваемый им в соответствии с Конституцией РФ специальный аппарат – Администрация Президента РФ. В ее задачи входит обеспечение деятельности Президента РФ необходимыми организационными и информационными условиями. В ее составе действует несколько структурных подразделений. Среди них наиболее существенна роль Главного государственно-правового управления и Главного контрольного управления. Первое из них ведет юридическую работу: подготовку проектов нормативных указов Президента, обеспечение его правовой информацией и т.п. Функции второго связаны с осуществлением контроля за исполнением указов Президента РФ органами исполнительной власти.

Президент РФ вправе приостанавливать действие актов органов

исполнительной власти субъектов РФ |

в |

случае противоречия этих |

актов |

|||

Конституции |

и ФЗ, международным обязательствам РФ |

или нарушения |

прав |

и |

||

свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. |

|

|||||

Указы и |

распоряжения Президента |

обязательны |

для исполнения |

на |

||

всей территории России и не должны противоречить Конституции РФ, ФКЗ и ФЗ. |

|

|||||

•формирование Правительства ЭТАПЫ:

а) назначает Председателя Правительства Российской Федерации, кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации, и освобождает Председателя Правительства Российской Федерации от должности

б.1) утверждает по предложению Председателя Правительства Российской Федерации структуру ФОИВ, вносит в нее изменения; в структуре ФОИВ определяет органы, руководство деятельностью которых осуществляет Президент и органы, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство . В случае если Председатель Правительства Российской Федерации освобожден Президентом Российской Федерации от должности, вновь назначенный Председатель Правительства Российской Федерации не представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти

д) назначает на должность заместителей Председателя Правительства и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены ГД (за исключением федеральных министров, указанных в пункте "д.1" настоящей статьи), и освобождает их от должности <*>;

д.1) назначает на должность после консультаций с СФ и освобождает от должности руководителей ФОИВ (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности

• руководство Правительством б) осуществляет общее руководство Правительством Российской Федерации;

вправе председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации

• отставка Правительства и освобождение членов Правительства

в) принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации;

в.1) принимает отставку Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров, а также руководителей ФОИВ, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации <*>;

+БОНУС ЕЩЕ РАЗ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Президент России:

а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства;

б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; в) принимает решение об отставке Правительства;

г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального банка; ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального банка; д) по предложению Председателя Правительства назначает на должность и

освобождает от должности заместителей Председателя Правительства, федеральных министров; е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности

судей КС, ВС, ВАС, а также кандидатуру Генерального прокурора; вносит в Совет Федерации предложение об освобождении от должности Генерального прокурора; назначает судей других федеральных судов; ж) формирует и возглавляет Совет безопасности; з) утверждает военную доктрину России; и) формирует Администрацию Президента.

Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых

осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные

этим федеральным министерствам (ИЗ УКАЗА 21)

1.Министерство внутренних дел Российской Федерации

2.Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

3.Министерство иностранных дел Российской Федерации

•Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству

4.Министерство обороны Российской Федерации

•Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству

•Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

5.Министерство юстиции Российской Федерации

•Федеральная служба исполнения наказаний

•Федеральная служба судебных приставов

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба)

Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба)

Федеральное архивное агентство (федеральное агентство)

Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (федеральное агентство)

22. Правительство РФ: состав, компетенция, организация деятельности, взаимоотношения с другими органами государственной власти.

Исполнительная власть — важный элемент системы государственной власти в любой стране.

Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 11 Конституции, осуществляет наряду с Президентом, ФС и судами государственную власть, действуя в рамках своих полномочий самостоятельно, независимо, но в тесном взаимодействии с указанными и иными государственными органами.

ФКЗ о Правительстве (ст. 1) Правительство РФ определяется как высший исполнительный орган государственной власти в Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации - коллегиальный орган государственной власти общей компетенции, формируемый в установленном Конституцией и законодательством РФ порядке, возглавляющий единую систему исполнительной власти РФ, действующий на основе Конституции, фкз и и нормативных указов Президента РФ.

Порядок формирования, статус, состав и полномочия Правительства РФ устанавливаются Конституцией РФ и ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».

Компетенция и сферы:

Как высший исполнительный орган государственной власти

1.организует исполнение Конституции РФ, ФКЗ, ФЗ, указов Президента РФ, международных договоров РФ,

2.осуществляет контроль за их исполнением федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов

3.принимает меры по устранению нарушений законодательства РФ.

4.организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации,

5.решает многообразные задачи по управлению основными сферами жизни общества,

6.участвует в законотворческом процессе, на основе и во исполнение Конституции, законов, нормативных указов Президента РФ

7.осуществляет правовое регулирование в разных сферах общественной жизни.

Согласно со ст. 113 Конституции Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами, распоряжениями, поручениями Президента Российской Федерации организует работу Правительства Российской Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации несет персональную ответственность перед Президентом Российской Федерации за осуществление возложенных на Правительство Российской Федерации полномочий. (до определял направления деятти)

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства России.

Правительство РФ является коллегиальным органом государственной власти. Согласно Конституции РФ оно состоит из Председателя Правительства, заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (ч. 2 ст.

110).

Количество заместителей (9) Председателя Правительства и федеральных министров законодательно не урегулировано, оно устанавливается Президентом РФ при определении структуры федеральных органов исполнительной власти. Это количество не остается неизменным.

Президент обычно устанавливает, что Председатель имеет первых заместителей (на практике от одного до трех). Должность заместителя (первого заместителя) Председателя нередко соединяется с портфелем министра.

Что касается количества министров, то оно зависит прежде всего от числа министерств (21), которое время от времени меняется.

Следует иметь в виду, что министр не обязательно возглавляет министерство. В соответствии со ст.47 ФКЗ о Правительстве Руководитель Аппарата Правительства является заместителем Председателя Правительства или федеральным министром. На практике использовались обе эти возможности. Были и другие случаи назначения министров, не возглавляющих министерства. Иногда таким образом поднимался статус руководителей иных федеральных органов исполнительной власти или других должностных лиц. Иногда для «министров без портфеля» указами Президента обозначилась определенная сфера деятельности, в отдельных случаях такой конкретизации не было.

Состав Правительства, сформированный 21 января 2020 года, включал 29 членов:

1.Председателя Правительства,

2.9 его заместителей,

3.21 министров, возглавляющих министерства, и министра, на которого возложена организация работы Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства.

Формирование правительства

Формирование нового состава Правительства происходит в следующих ситуациях, предусмотренных Конституцией:

1)сложение полномочий Правительства перед вновь избранным Президентом (ст. 116), в том числе перед Президентом, избранным на второй срок подряд. Согласно ст. 35 ФКЗ о Правительстве решение о сложении Правительством своих полномочий оформляется распоряжением Правительства в день вступления в должность Президента;

2)объявление Президентом об отставке Правительства (ст.83 п. в):

а) по инициативе Президента (ч. 2 ст. 117 Конституции)4;

б) в связи с выражением ГД недоверия Правительству или отказом ГД в доверии ему (ч. 3, 4 ст. 117);

в) в случае, когда Правительство само подало в отставку, а Президент ее принял

(ч. 1 ст. 117).

Формирование Правительства начинается с назначения его Председателя.( ст. 111 Конституции назначается Президентом после утверждения его кандидатуры ГД). Представление о кандидатуре Председателя Правительства вносится в ГД Президентом РФ не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного Президента или после отставки Правительства РФ и либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры Председателя ГД или освобождения Президентом от должности либо отставки Председателя Правительства .

Государственная Дума рассматривает представленную кандидатуру в течение недели со дня внесения представления.

Вслучае отклонения кандидатуры ГД очередное предложение вносится Президентом в течение недели со дня отклонения. После трехкратного отклонения кандидатур Государ-ственной Думой Президент назначает Председателя Правительства и вправе распустить ГД

ВКонституции четко не установлено, должен ли Президент после отклонения кандидатуры вносить новую кандидатуру и вправе ли он предлагать одно и то же лицо.

Председатель Правительства РФ не позднее недельного срока после назначения представляет Президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, за исключением, когда предшествующий Председатель освобожден от должности Президентом Российской Федерации. Структура содержит перечень федеральных органов исполнительной власти: федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств.

Требования: Председатель Правительства, его заместители и федеральные министры назначаются из числа граждан РФ, не имеющих гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (ст. 7, 9 ФКЗ о Правительстве)

Его члены не вправе быть членами ГД и СФ , депутатами законодательных органов субъектов РФ и выборных ОМС; замещать другие должности в ОГВ и ОМС, за исключением случаев, установленных федеральными

конституционными законами, федеральными законами и указами Президента РФ; заниматься предпринимательской деятельностью и другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой.

Заместители Председателя Правительства и министры назначаются на должность Президентом РФ по предложению Председателя Правительства (ФКЗ о ПРавительстве, ст. 9)

Конституция не устанавливает срок полномочий Правительства. Его можно определить лишь приблизительно, исходя из срока полномочий Президента. В силу конституционной схемы «новый Президент — новое Правительство» максимальный срок Правительства — 6 лет. Однако он будет меньше, если Президент досрочно прекратит исполнение своих полномочий или отставка Правительства.

Правительство должно функционировать постоянно, без каких-либо перерывов в деятельности. Поэтому согласно Конституции (ч. 5 ст. 117) в случае отставки или сложения полномочий Правительство по поручению Президента

продолжает действовать до сформирования нового Правительства.

Председатель Правительства Российской Федерации, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, федеральный министр вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации (117, ч.4.1)

Освобождение от должности председателя Правительства:

Если же выбудет по какой-либо причине Председатель Правительства, то оно должно быть сформировано заново. Согласно ФКЗ о Правительстве (ст. 7),

освобождение от должности Председателя Правительства одновременно влечет за собой отставку Правительства.

Председатель Правительства освобождается от должности Президентом:

1.по его заявлению об отставке

2.в случае невозможности исполнения им своих полномочий.

Президент уведомляет СФ и ГД об освобождении Председателя от должности в день принятия решения. Освободив Председателя от должности, Президент вправе до назначения нового Председателя поручить исполнение обязанностей

Председателя Правительства одному из заместителей Председателя на срок до двух месяцев (ст. 8).

23. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.

Структурными элементами системы федеральных государственных органов исполнительной власти являются Правительство РФ, федеральные министерства и ведомства, а также создаваемые ими территориальные органы исполнительной власти.

Задачей Правительства РФ является осуществление исполнительной власти в России. Правительство РФ является высшим коллегиальным органом исполнительной власти, который возглавляет единую систему исполнительной власти в России.

В порядке осуществления общих полномочий Правительство РФ решает нижеперечисленные задачи:

организует реализацию внутренней и внешней государственной политики;

осуществляет регулирование в социально-экономической сфере;

обеспечивает единство исполнительной власти в РФ направляет и контролирует деятельность ее органов;

формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию;

реализует предоставленное ему право законодательной инициативы.

Федеральные министерства - это федеральные органы исполнительной

власти, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере деятельности, установлен ной актами Президента РФ или Правительства РФ.

Федеральной службой называется федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и

охраны государственной границы, борьбы с преступностью, общественной безопасности и т.п.

Федеральные агентства в пределах своей компетенции издают такие законодательные акты, как индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных законов, актов и поручений Президента РФ, Председателя Правительства РФ и федерального министерства,

осуществляющего координацию и контроль деятельности федерального

агентства.

Структура системы федеральных органов исполнитель-ной власти состоит из трех групп органов:

•федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ; федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам;

•фед. мин-ва руководство которыми осуществляет Правительство РФ; федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам;

•фед. Службы и фед. агентства, руководство которыми осуществляет Правительство РФ.

Территориальные органы федеральных министерств, служб и агентств также входят в систему органов исполнительной власти РФ и являются одним из элементов ее структуры.

24. Органы исполнительной власти субъектов РФ: понятие, виды, правовой статус.

25. Органы и организации, реализующие отдельные государственные полномочия. Делегирование полномочий.

Проблема разделения власти по вертикали в федеративном государстве не ограничивается исключительно вопросами такого разделения между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. Логическим продолжением ее являются проблемные вопросы разграничения властных полномочий между региональными органами власти Российской Федерации и находящимися на их территории органами местного самоуправления.

Несмотря на то, что органы местного самоуправления согласно статье 12 Конституции Российской Федерации не входят в систему органов государственной власти, они в любом случае осуществляют публичную власть со всеми присущими власти признаками (свойствами). Более того в соответствии с нормами пункта 5 статьи 4, пункта 6 статьи 5 и частью 4 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» местные органы власти помимо законодательно закрепленных за ними на федеральном уровне субъектов Российской Федерации предметов ведения могут наделяться также и отдельными государственными полномочиями..

Делегирование государственных полномочий органам местного самоуправления - это предоставление органами государственной власти Российской Федерации или субъекта федерации принадлежащих им полномочий органам и должностным лицам местного самоуправления.

Делегирование органами государственной власти своих полномочий местным органам власти осуществляется на основе следующих принципов:

- законности и целесообразности;

-социально-экономической обоснованности;

-реальности и гласности осуществления делегированных полномочий;

-материально-финансовой обеспеченности делегируемых полномочий;

-подконтрольности осуществления делегируемых полномочий.

Делегирование отдельных государственных полномочий производится в интересах социально-экономического развития муниципального образования и территории субъекта Российской Федерации, с учетом возможности и реальности их осуществления органами местного самоуправления. Делегируемые государственные полномочия не могут создавать препятствия для решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и ухудшать социально-экономическое положение муниципального образования. В процессе делегирования государственных полномочий должен соблюдаться принцип гласности, информированности населения об объеме делегированных полномочий и их финансовой обеспеченности.

Наделение орган местного самоуправления отдельными государственными полномочиями обусловлено рядом факторов:

-данные органы власти входят в качестве составного элемента в общую систему публичной власти в государстве, что предполагает их тесное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти при решении вопросов местного значения.

-в силу наибольшей приближенности к населению органы местного самоуправления могут осуществлять отдельные государственные полномочия с большей эффективностью, нежели государственные органы.

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями:

1)в области регистрации актов гражданского состояния (регистрация актов гражданского состояния на территории муниципального образования);

2)в области социальной защиты населения (социальная поддержка ветеранов труда, социальная поддержка многодетных семей и др.);

3)в области сельского хозяйства (полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства в форме субсидий на животноводческую продукцию);

4) по образованию и организации деятельности административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (органы местного самоуправления образуют эти комиссии, обеспечивают их деятельность).

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями и по иным вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации и её субъектов.

Органы государственной власти при делегировании своих полномочий в полном

объеме компенсируют органам местного самоуправления расходы на их осуществление и представляют реальные гарантии материально-финансовой обеспеченности при решении вопроса о такой передаче.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями органов государственной власти осуществляется в таких организационно-правовых формах, как:

-делегирование по закону Российской Федерации;

-делегирование по закону субъекта федерации;

-делегирование на основе договоров и соглашений между исполнительными органами государственной власти субъекта РФ и местного самоуправления (при обязательной ратификации всех договоров и соглашений законодательным органом субъекта РФ и представительным органом местного самоуправления).

Делегирование государственных полномочий может быть разовым, на определенный срок или бессрочным.

Например, к разовому следует отнести предоставление муниципального жилья военнослужащим, работникам налоговых служб и другим категориям государственных служащих;

ксрочному - предоставление бесплатного проезда на муниципальном транспорте отдельным категориям граждан, обеспечение выплаты пособий гражданам, имеющим детей;

кбессрочному - государственную регистрацию актов гражданского состояния, выполнение задач паспортно-визовой службы, военный учет граждан и др.

Основной формой делегирования государственных полномочий является делегирование по закону. При этом не допускается делегирование полномочий, относящихся к исключительной компетенции законодательного и исполнительного органов государственной власти и изменяющих устав субъекта РФ, а также

обеспечивающих защиту прав и свобод граждан. При делегировании государственных полномочий органам местного самоуправления по закону проект данного закона заблаговременно направляется представительным органам соответствующих муниципальных образований для согласования и мотивированного заключения. Возражения органов местного самоуправления относительно характера, объема делегируемых полномочий и порядка их финансирования подлежат рассмотрению в комиссиях законодательных органов государственной власти.

Существует практика делегирования полномочий на основе договоров, которая применяется в ряде субъектов Российской Федерации, хотя она отчасти противоречит федеральному законодательству. Договор в обязательном порядке должен отражать:

-цели, объем и характер делегируемых полномочий;

-порядок их осуществления и срок действия договора;

-взаимные права и обязанности по реализации делегированных полномочий;

-объем и порядок материально-финансового обеспечения делегированных полномочий;

-формы и меры ответственности сторон за нарушение условий договора;

-условия расторжения договора и возможности возврата делегированных полномочий.

Указанный договор подписывается высшим должностным лицом субъекта РФ и главой администрации соответствующего муниципального образования.

Органы местного самоуправления свободны в выборе форм и методов реализации переданных государственных полномочий. Вместе с тем они несут ответственность за осуществление переданных им государственных полномочий в той мере, в какой данные полномочия обеспечены органами государственной власти материальнофинансовыми ресурсами, а также насколько выполнимы иные обязательства, необходимые для реализации этих полномочий.

Возвращение делегированных полномочий по инициативе органов местного

самоуправления допускается в том случае, если выполнение переданных полномочий становится невозможным по причинам, не зависящим от органов местного самоуправления.

Возвращение государственных полномочий, делегированных по договору, возможно в случае нарушений условий договора одной из сторон и если эти нарушения привели к ненадлежащему выполнению или создали условия, затрудняющие исполнение

государственных полномочий органами местного самоуправления. При не достижении соглашения сторон по спорным вопросам решение о возвращении делегированных полномочий рассматривается в суде.

Органы государcтвенной власти, делегировавшие полномочия органам местного самоуправления, вправе осуществлять контроль за их реализацией, проверять законность и целесообразность решений муниципальных органов власти, принимаемых для осуществления переданных полномочий. Органы государственной власти для осуществления контроля за делегированными государственными полномочиями вправе:

1)производить проверки деятельности органов местного самоуправления и целевого использования средств, передаваемых на реализацию государственных полномочий;

2)запрашивать и получать в срок информацию, необходимые документы от органов и должностных лиц местного самоуправления о выполнении переданных полномочий;

3)назначать уполномоченных представителей государственной власти для оперативного контроля за осуществлением делегированных полномочий и целевым использованием выделенных на эти цели ресурсов;

4)проводить методическую работу и координацию деятельности органов местного самоуправления по вопросам осуществления переданных государственных полномочий.

Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.

26. Государственная служба: понятие, система, виды. Принципы построения и функционирования системы государственной службы.

Государственная служба — это профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов.

Система:

1. Федеральная государственная служба. Реализуется путем обеспечения исполнения полномочий Российской Федерации, а также полномочий федеральных государственных органов государственной власти и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

2. Государственная служба в субъектах Федерации. Осуществляется государственными служащими в деятельности по обеспечению исполнения полномочий субъектов Федерации, а также полномочий государственных органов субъектов Федерации и лиц, замещающих государственные должности субъектов Федерации.

Виды:

1. Гражданская

-Федеральная государственная служба. Профессиональная служебная деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

-Государственная служба субъекта Федерации. Профессиональная служебная деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы субъекта Федерации по обеспечению исполнения полномочий субъекта Федерации, а также полномочий государственных органов субъекта Федерации и лиц, замещающих государственные должности субъекта Федерации.

2. Военная.

Один из видов федеральной государственной службы, представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания. Правовое регулирование указанного вида службы регулируется актами, определяющими порядок прохождения военной службы, например Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237.

3. Правоохранительная.

Представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в государственных органах службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам присваиваются специальные звания и классные чины. В

системе административного законодательства Российской Федерации действуют нормативные правовые акты, содержащие отдельные нормы о государственной

службе в различных правоохранительных органах. Это федеральные законы от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации», от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране», от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке», Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

Принципы государственной службы — это основополагающие идеи, которые положены в основу ее построения и функционирования.

Принцип федерализма - государственная служба осуществляется на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации. Правовое регулирование государственной службы находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, а организация государственной службы — в ведении субъектов Федерации.

Принцип законности - Законодательство субъектов Федерации по вопросам государственной службы, принимаемое с учетом своих национальных особенностей, должно в полной объеме соответствовать федеральному законодательству о государственной службе.

Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина - Обязательность признания, соблюдения и защиты обязывает государственных служащих признавать эти права, соблюдать их и защищать в случае необходимости, привлекать виновных в нарушении этих прав и свобод к соответствующим мерам ответственности. Равный доступ граждан к государственной службе. Не допускаются ограничения при приеме на государственную службу в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений и т.д. Исключение в этом вопросе составляют иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации.

Принцип единства правовых и организационных основ государственной службы

- Предполагает законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы. Данный принцип означает, что для всех государственных служащих установлен единый порядок прохождения и прекращения государственной службы, формирование кадрового состава государственной службы, условия присвоения, сохранения классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных званий.

Принцип взаимосвязи государственной и муниципальной служб - Взаимосвязь обеспечивается на основе единства системы государственной службы Российской Федерации и принципов ее построения и функционирования. В частности, в

соответствии со ст. 14 Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации» при определении стажа государственной службы учитывается продолжительность государственной службы других видов, в том числе продолжительность муниципальной службы.

Принцип открытости государственной службы - Состоит в объективном информировании общества о деятельности государственных служащих. Открытость деятельности выражается в опубликовании законодательства о государственной службе, информировании населения о принятых ими важных и значимых для общества решениях, подконтрольности их деятельности обществу и отдельным коллективным образованиям, учете мнения о способах улучшения этой деятельности.

Принцип защиты государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность Лица, допустившие подобные действия, подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. В частности, Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за воспрепятствование явке в суд народного или присяжного заседателя, воспрепятствование законной деятельности судебного пристава-исполнителя.

Принцип профессионализма и компетентности государственных служащих

Используется при отборе кандидатов на вакантную должность в качестве государственного служащего. Предпочтение отдается тем, кто имеет лучшую подготовку, больший стаж, организаторские способности и т.д.

27. Государственные должности и должности государственной службы: особенности, виды, соотношение. Виды государственных служащих.

Согласно Федеральному закону "О системе государственной службы Российской Федерации" в федеральных государственных органах могут быть учреждены должности, имеющие следующий правовой статус:

1.Государственные должности Российской Федерации, которые устанавливаются Конституцией РФ, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов. Эти должности не относятся к должностям государственной службы, а замещающие их лица не являются государственными служащими (например, в федеральном министерстве таким лицом является только федеральный министр).

2.Должности государственной службы, которые учреждаются федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и

предназначены для замещения государственными служащими. К их числу относятся:

а) должности федеральной государственной гражданской службы;

б) воинские должности;

в) должности правоохранительной службы.

Должности на государственной службе разделяются на виды (группы) по ряду оснований:

а) по видам деятельности в государственных органах и организациях - в государственном аппарате, в администрации государственных предприятий и учреждений, на воинской службе: в свою очередь, в каждой из этих трех сфер государственной деятельности различаются должности тоже по видам, например, в государственном аппарате - должности управленческие, контрольные и т.д.;

б) по масштабам действия - типовые (большинство должностей) и индивидуальные (например, руководитель структурного подразделения в аппарате Администрации Президента РФ);

в) по способам замещения - выборные, назначаемые, конкурсные, замещаемые по зачислению;

г) по замещению в данное время - занятые и вакантные, по признаку взаимоотношений государственных служащих замещаемые ими должности.

28. Понятие и структура административно-правового статуса государственного гражданского служащего.

В соответствии с российским законодательством о государственной службе государственным служащим является гражданин Российской Федерации,

исполняющий обязанности по должности государственной службы за денежное вознаграждение. Государственная должность при этом определяется как должность в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов РФ, а также в иных государственных органах, образуемых в соответствии с Конституцией РФ, с установленным кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного государственного органа, денежным содержанием и ответственностью за исполнение этих обязанностей.

Таким образом, претендовать на замещение должностей государственного служащего могут только граждане Российской Федерации. В этой связи ключевыми составляющими юридической характеристики правового статуса государственного служащего в нашей стране являются конституционно-правовая характеристика статуса российского гражданина в целом, характеристика статуса работника в соответствии с трудовым законодательством и характеристика основанного на

законодательстве о государственной службе государственно-служебного статуса гражданина.

Государственный аппарат в большинстве своем образуют граждане, прошедшие специальный отбор и специальную подготовку, имеющие специализацию в своей деятельности. Учитывая сложность и оперативность проблем, которые государственные служащие решают в своей повседневной деятельности, их разрешение так называемыми рядовыми гражданами является невозможным.

Правовой статус государственного служащего представляет собой совокупность закрепленных нормами права обязанностей, ограничений и прав, которыми он обладает в связи с осуществлением служебной деятельности. При этом правовой статус государственного служащего отражает особенности отношений, во-первых, между государственным служащим и государственным органом (внутриорганизационные отношения) и, во-вторых, между государственным служащим и другими субъектами в связи с осуществлением им своих должностных полномочий (внешние государственно-служебные отношения).

Административно-правовой статус государственного гражданского служащего в самом общем виде определяется как урегулированная нормами административного права совокупность предоставленных ему прав и возложенных на него обязанностей, поощрений, запретов, ограничений и мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, а также за нарушение запретов и ограничений, связанных с гражданской службой.

Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» (п. 4 ст. 10) содержит норму следующего содержания: «Правовое положение (статус) федерального государственного служащего и государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров, устанавливается специальным федеральным законом о виде государственной службы».

Закон о гражданской службе устанавливает следующие составляющие правового статуса гражданского служащего: права, основные обязанности, ограничения и запреты, требования к служебному поведению, порядок урегулирования конфликта интересов, обязанность предоставлять сведения о доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера.

Заслуживает внимания определение государственного служащего, основанное на характеристике его правового положения и основных признаков, присущих рассматриваемой категории субъектов административного права, сформулированное Ю. Н. Стариловым. Оно состоит в том, что государственным служащим является

гражданин Российской Федерации, занимающий в установленном законодательством порядке включенную в штат должность в структуре исполнительной, законодательной и судебной власти, имеющий классный чин, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, заключивший с государственным органом служебный контракт (принявший присягу на верность России), осуществляющий от имени государства, предоставленные ему функции и полномочия, получающий соответствующее денежное содержание и имеющий гарантированный государством социальноправовой статус.

Административно-правовой статус государственного служащего характеризует главные черты самой сущности (содержание) государственно-служебных правоотношений1.

В рамках государственной службы иных видов, применительно к службе в органах внутренних дел (полиции) Законом о полиции, Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон о службе в ОВД) предусмотрены следующие основные структурные элементы понятия «правовой статус (правовое положение) сотрудников органов внутренних дел (полиции)»:

-права сотрудников и их основные обязанности;

-требования к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

-ограничения и запреты, связанные со службой;

-ответственность сотрудников ОВД;

-гарантии их правовой и социальной защиты;

-наличие форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия сотрудников ОВД (ст. 11—16 Закона о службе в ОВД).

Сотрудником органов внутренних дел (полиции) РФ является гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению федеральной государственной службы в ОВД в должности рядового или начальствующего состава, которому в установленном законом порядке присвоено соответствующее специальное звание. При этом его правовой статус можно определить, как совокупность нормативно закрепленных прав, обязанностей, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, ограничений и запретов, мер ответственности, гарантий правовой и социальной защиты и необходимых атрибутов в виде форменной одежды, знаков различия (специальных званий) и ведомственных знаков отличия.

Итак, анализ сложившихся в теории взглядов на структуру статуса субъекта права, обобщение точек зрения специалистов, разрабатывающих проблемы служебного права, отдельных положений нормативных правовых актов, регулирующих вопросы государственной гражданской службы, военной службы, а также государственной службы иных видов позволяет сделать вывод о том, что к основным элементам правового статуса государственных служащих относятся:

—права и обязанности государственных служащих;

—ограничения и запреты, связанные с государственной службой;

—требования к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;

—юридическая ответственность государственных служащих;

—социально-правовая защита государственных служащих, в том числе гарантии, предоставляемые государственным служащим в связи с их деятельностью.