3 курс / Патологическая анатомия / Экзамен / UChEBNIK_2022_KAFEDRA (2)

.pdfФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Кафедра оперативной хирургии, клинической анатомии и патологической анатомии

Кафедра патологической анатомии

В.К. Татьянченко, Ю.В. Сухая, С.С. Тодоров, В.В. Волошин, Ю.В. Красенков, И.В. Балязин-Парфенов

ПАТОМОРФОЛОГИЯ

И

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

Учебник

Под научной редакцией д.м.н., профессора Татьянченко В.К. Заслуженного изобретателя РФ, Заслуженного врача РФ

Рекомендовано Координационным советом по области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в качестве учебника для использования в образовательных учреждениях,

реализующих образовательные программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.07 «Патологическая анатомия». Реристрационный номер рецензии: 1631 ЭКУ от «27» января 2022г.

Ростов-на-Дону

2022

УДК 616-091(075.9)

ББК 52.5 я7 П-20

Патоморфология и клиническая анатомия: учебник / В.К. Татьянченко, Ю.В. Сухая, С.С.Тодоров [и др.]; ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, ФППО, каф. оперативной хирургии, клинической анатомии и патологической анатомии, патологической анатомии. – Ростов-на-Дону: Изд-во РостГМУ, 2022. – 326 с.

ISBN 978-5-7453-0553-5

Учебник содержит необходимый минимум сведений теоретического характера по общей патологической анатомии, тесты и ситуационные задачи.

Издание рекоменуется в качестве учебника для изучения патологической анатомии и подготовки к экзамену.

Учебник предназначен для подготовки ординаторов по специальности: 31.08.07 патологическая анатомия.

Рецензенты:

Кривенцов М.А., Заведующий кафедрой патологической анатомии с секционным курсом Института «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Республика Крым.

Лушникова Е.Н., доктор биологичекских наук, профессор, Директор Института молекулярной патологии и патоморфологии ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» академик РАЕН.

Утверждено центральной методической комиссией ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. Протокол №1 от 03.02. 2022 г.

ISBN 978-5-7453-0553-5 |

© ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 2022 |

|

© Татьянченко В.К., Сухая Ю.В., Тодоров С.С., Волошин В.В., |

|

Красенков Ю.В., Балязин-Парфенов И.В. 2022 |

Оглавление |

|

Введение........................................................................................................... |

4 |

Раздел I. Нарушения обмена веществ (накопления) – дистрофии...... |

5 |

Тесты................................................................................................................. |

50 |

Раздел II. Необратимые повреждения. |

|

Общая и местная смерть. Апоптоз. Некроз. ................................................. |

60 |

Тесты................................................................................................................. |

75 |

Раздел III. Водно-электролитный баланс: |

|

характеристика, регуляция, нарушения. ................................................. |

80 |

Тесты................................................................................................................. |

100 |

Раздел IV. Воспаление................................................................................... |

106 |

Раздел V. Хроническое воспаление. ........................................................... |

118 |

Раздел VI. Патология иммунной системы................................................ |

127 |

Тесты................................................................................................................. |

135 |

Раздел VII. Процессы адаптации................................................................ |

146 |

Тесты................................................................................................................. |

161 |

Раздел VIII. Опухоли. |

|

Доброкачественные и злокачественные опухоли, |

|

сравнительная характеристика. ................................................................ |

170 |

Тесты................................................................................................................. |

176 |

Раздел IX. Частная патоморфология (в таблицах) ................................. |

185 |

Раздел X. Клиническая анатомия и оперативная хирургия груди...... |

196 |

Раздел XI. Клиническая анатомия и оперативная хирургия живота. 271 |

|

Список использованной литературы............................................................. |

325 |

3

Введение

Учебный модуль "Патоморфология и клиническая анатомия " занимает важное место в учебном процессе при подготовке врачей как в системе ординатуры, так и дополнительного профессионального образования. В последние годы в него вошли три современных раздела: иммуногистохимия, молекулярная патология, цитогенетика.

Во время прохождения курса слушатели должны углубить и систематизаровать свои познания о том, какие структурные изменения возникают при патологических процессах и заболеваниях человека (от уровня молекул до целого организма). Они должны научиться видеть и распознавать их на макро- и микропрепаратах, электронно - и кариоцитограммах. Современному специалисту необходимо понимать патогенетические механизмы и связь структурных изменений с клиническими проявлениями болезней для постановки диагноза, выбора правильного метода лечения, определения прогноза и проведения профилактики.

Большое значение придается самостоятельной работе слушателей. Практическим занятиям с тестовыми программами предшествуют лекции, работа с учебниками, музейными препаратами. Часть тестовых заданий разбирается устно, с участием всей группы. Особое внимание уделяется проведению клинико-анатомических сопоставлений с биопсийным и аутопсийным материалами. В методических разработках к каждому занятию представлены таблицы, отражающие основные морфологические изменения и соответствующие им клинические проявления из учебного пособия «Патологическая анатомия: метод. разработки к практ. занятиям для II-III курса всех фак. мед. вузов» / сост. И.С. Дерижанова, В.В. Волошин, В.Ф. Головицкий [и др.]; под ред. И.С. Дерижановой. – 4-е изд. – Ростов н/Д: изд-во РостГМУ, 2013. Таким образом, в течение учебного процесса слушатели должны ассоциировать различные патологические процессы, проводить клиникоанатомический анализ изучаемых явлений и дифференциальную диагностику, учиться логически мыслить, сопоставляя клинические и морфологические проявления болезни и их возможные осложнения.

4

Раздел I. Нарушения обмена веществ (накопления) - дистрофии

Дистрофия (от греч. dysнарушение, tropheпитание) – патологический процесс, в основе которого лежат нарушения тканевого (клеточного) обмена, ведущие к структурным изменениям. Является нелетальным повреждением клеток.

Этот вид повреждения может проявляться аккумуляцией различных веществ: 1) воды, липидов, белков и углеводов;

2)аномальных веществ, в том числе экзогенных, таких как ионы, продукты нарушенного метаболизма;

3)пигментов.

Все они могут накапливаться транзиторно или постоянно, быть безвредными или токсичными, локализоваться в цитоплазме (чаще в лизосомах) или в ядре.

С морфологической точки зрения сущность дистрофии заключается в том, что в результате нарушения биохимических процессов в клетке и/или в межклеточном веществе накапливается избыточное количество различных веществ.

Основные принципы классификации дистрофий в зависимости от:

1)локализации морфологических изменений в специализированных элементах паренхимы или стромы: паренхиматозные (клеточные), сосудисто-стромальные (мезенхимальные), смешанные;

2)химического состава накапливаемых веществ — белковые, липидные, углеводные, минеральные, водяночные, смешанные;

3)распространенности — общие, местные;

4)степени выраженности — слабая, умеренная, резко выраженная;

5)времени возникновения — врожденные наследственные (тезаурисмозы), приобретенные, врожденные приобретенные;

6)продолжительности заболевания — острые, подострые, хронические.

Причины дистрофий:

1)Расстройства ауторегуляции клетки. Имеется в виду, прежде всего, ферментопатия (приобретённая или наследственная). Наследственная ферментопатия лежит в основе большой группы болезней накопления – тезаурисмозов.

2)Нарушения функции транспортных систем (кровь, лимфа, микроциркуляторное русло, интерстициальная ткань), ведущие к гипоксии – дисциркуляторные дистрофии.

3)Дисбаланс питания.

4)Расстройства интегративных систем, т.е. эндокринной и нервной её регуляции, что определяет развитие эндокринных заболеваний.

5

5) Доставка к тканям токсических метаболитов эндогенного и/или экзогенного происхождения.

Различают следующие морфогенетические механизмы дистрофий:

1)Инфильтрация – избыточное поступление продуктов обмена из крови

илимфы; последующее их накопление связано с недостаточностью ферментных систем.

2)Декомпозиция (phanerosis) – распад ультраструктур клетки и межклеточного вещества, ведущий к нарушению тканевого (клеточного) метаболизма и накоплению продуктов нарушенного обмена в ткани (клетке).

3)Трансформация – переход одного вещества в другое.

4)Извращённый синтез – синтез в ткани (клетке) веществ, не встречающихся в них в норме.

Чаще всего встречаются инфильтрация и фанероз, которые могут сочетаться или следовать друг за другом.

Классификация дистрофий.

1)В зависимости от вида нарушения обмена:

•Белковые (диспротеинозы)

•Жировые (липидозы)

•Углеводные

•Минеральные

•Водные

•Смешанные

2)В зависимости от локализации процесса:

•Паренхиматозные (внутриклеточные)

•Мезенхимальные (стромально-сосудистые)

•Смешанные

Паренхиматозные дистрофии (внутриклеточные накопления) –структурные изменения в высокоспециализированных клетках, выполняющих функцию органа. Развиваются они в сердце, печени, почках. При этом формирование того или иного вида дистрофии обусловлено не только своеобразием повреждающего фактора, но и структурно-функциональными особенностями специализированных клеток данного органа. Различные виды паренхиматозных дистрофий составляют морфологическую сущность недостаточности определённого механизма, служащего выполнению клеткой (нефроцит, гепатоцит, кардиомиоцит) специализированной функции. Поэтому паренхиматозные дистрофии (по химическому составу, чаще всего, белковые или жировые), лежат в основе клинического синдрома, отражающего функциональную недостаточность органа.

6

Паренхиматозные белковые дистрофии (диспротеинозы)

Паренхиматозные белковые дистрофии характеризуются нарушением обмена цитоплазматических белков, встречаются чаще в почках, реже в печени и ещё реже – в миокарде.

Виды паренхиматозных белковых дистрофий:

зернистая,

гиалиново-капельная,

гидропическая,

роговая.

Зернистая дистрофия. Этот диспротеиноз имеет характерные макроскопические проявления: орган увеличен, тусклый, мутный, набухший, имеет вид «варёного мяса». Гистологически в цитоплазме клеток паренхиматозных органов определяется выраженная эозинофильная зернистость, клетки увеличиваются в размерах, ядро сохранено. Некоторые авторы считают появление зёрен белка в цитоплазме высокоспециализированных клеток морфологическим проявлением усиленной функциональной активности органа. Функция органа либо не страдает, либо снижена не значительно.

Зернистая дистрофия нефроцитов связана с небольшой протеинурией. При своевременном устранении причины она полностью обратима. Если повреждающий фактор не устранен, наступает деструкция липопротеидных комплексов мембранных структур клетки, белковые массы подвергаются коагуляции, сливаются в более крупные гомогенные капли – гиалиновокапельная дистрофия.

Гиалиново-капельная дистрофия. Макроскопически органы при этом диспротеинозе также соответствуют «мутному набуханию». Микроскопически в цитоплазме клеток отмечается накопление гиалиноподобных капель денатурированных и коагулированных белков (уникальная пространственная конфигурация из-за разрывов связей теряется, появляется беспорядочный клубок с уменьшением растворимости и выпадением в осадок). Гистохимически белки в микропрепаратах определяются реакцией Милона

Гиалиноподобные включения также встречаются, в печени среди них наибольший интерес представляет алкогольный гиалин (тельца Маллори). Его находят в гепатоцитах чаще при остром алкогольном гепатите, а также при первичном билиарном циррозе печени, гепатоме, холестазе. Эти тельца обычно располагаются перинуклеарно. Алкогольный гиалин вызывает ряд реакций, как в печени, так и за ее пределами. Он обладает хемотаксическими свойствами, поэтому окружён, как правило, полиморфно-ядерными лейкоцитами (характерный признак острого алкогольного гепатита), оказывает цитолитическое действие на гепатоциты («склерозирующий гиалиновый некроз») и коллагеностимулирующее действие. Таким образом, процесс приобретает хроническое прогрессирующее течение с исходом в цирроз печени. Иммуногенные свойства алкогольного гиалина позволяют ему участвовать в

7

гуморальных и клеточных иммунных реакциях, что и обусловливает развитие системной патологии. Антиген алкогольного гиалина обнаруживается в составе циркулирующих иммунных комплексов, с чем связано развитие иммунокомплексного поражения почек – гломерулонефрита.

Исход галиново-капельной дистрофии - коагуляционный некроз клетки.

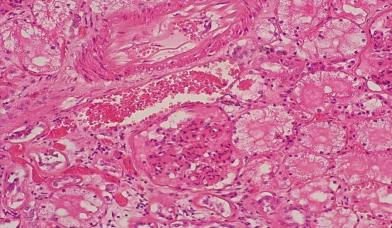

Фото-1. Гиалиново-капельная дистрофия эпителия извитых канальцев почки. Окраска гемтоксилином-эозином.

Гидропическая дистрофия – белки цитоплазмы подвергаются обводнению (гидратации, колликвации) с исходом в фокальный (баллонная дистрофия) и тотальный колликвационный некроз. Оба вида дистрофии (гиалиново-капельная и гидропическая) являются необратимыми и резко снижают функцию органа.

Развитие гиалиново-капельной и гидропической дистрофии нефроцитов при нефротическом синдроме (сочетание массивной протеинурии с отёками, гипо- и диспротеинемией, гиперхолестеринемией и гиперлипопротемией) связывают с механизмом инфильтрации, но этого недостаточно, чтобы понять суть этих дистрофий. Как известно, проксимальная реабсорбция белка осуществляется с помощью вакуолярно-лизосомальной системы нефроцитов — 95% системы расщепления фильтрующегося в норме белка и его утилизации. Реабсорбция воды и натрия связана с базальным лабиринтом и обеспечивается главным образом натрий- и калийзависимыми АТФазами.

Фото-2а. Гидропическая дистрофия гепатоцитов. Окраска гемотоксилином-эозином.

8

Фото-2а. Гидропическая дистрофия эпителия извитых канальцев почки. Окраска гемотоксилином-эозином.

При почечных заболеваниях, связанных с потерей белка с мочой (proteinuria), белок проходит через гломерулярный фильтр в проксимальные канальцы, а оттуда реабсорбируется с помощью пиноцитоза. Аминокислоты реабсорбируются при помощи белков-переносчиков плазмолеммы, называемые пермеазами. Пиноцитозные пузырьки сливаются с лизосомами, формируя фаголизосомы (это фагосома, сливается с лизосомой, образуя фаголизосому), которые образуют крупные эозинофильные включения (капли) в цитоплазме нефроцитов, т.е. накопление белковых включений в цитоплазме и ее деструкция связаны с несостоятельностью вакуолярно-лизосомального аппарата реабсорбции белка. Сами гиалиновые включения представляют собой заполненные белками, распадающиеся фаголизосомы, что определяет высвобождение их ферментов и вторичную деструкцию. Это встречается при миеломной болезни, амилоидозе, гломерулонефрите, нефротическом синдроме.

Гидропическая дистрофия нефроцитов обусловлена недостаточностью другой системы реабсорбции – системы базального лабиринта, который в условиях повышенной порозности гломерулярной базальной мембраны переполняется поступающей в клетку водой и «поднимается» к щёточной каёмке, разрушая мембраны и образуя баллонные структуры – гидропическая дистрофия становится баллонной (фокальный колликвационный некроз). Встречается это при переливании избыточного количества жидкости, обезвоживании, гипокалиемии.

В печени гидропическая дистрофия протекает по-разному, в зависимости от причины. Известно, что для выполнения белково-синтетической и антитоксической функции гепатоциты детерминированы структурно: тёмные гепатоциты периферии долек богаты органеллами синтеза, а светлые гепатоциты центров долек – ультраструктурами детоксикации и гидролиза (а не наоборот). При воздействии на печень вируса гепатита В избирательно реагируют тёмные клетки периферии (что отражает извращённую белково-синтетическую функцию, подчинённую репродукции вируса). А при воздействии токсичных веществ избирательно реагируют светлые клетки центров долек (что отражает недостаточность системы детоксикации).

9

В миокарде белковая дистрофия встречается очень редко.

Роговая дистрофия – встречается в коже, так как здесь ороговение имеется в норме, процесс носит название hyperkeratosis, а в слизистых оболочках – leukoplakia (белое пятно). Встречается в полости рта, бронхах, шейке матки, пищеводе при хроническом воспалении, вирусных инфекциях, авитаминозах, раке кожи, является предраковым процессом. Врождённый гиперкератоз кожи называется ихтиоз (ichtios – рыба) и в случае резкой степени выраженности не совместим с жизнью.

Фото-3. Ихтиоз 1

Паренхиматозные жировые дистрофии (липидозы)

Вклетках могут накапливаться липиды всех классов: триглицериды, эфиры холестерина и фосфолипиды. При некоторых генетических болезнях, таких как мукополисахаридозы и болезнь Гоше, аккумулируются аномальные комплексы липидов и углеводов. Накопление триглицеридов называется стеатоз. Чаще всего такие изменения встречаются в печени, которая является главным органом, участвующим в метаболизме жиров. Гистологически в цитоплазме выявляется оптически пустая вакуоль. Гистохимически жир выявляется при окраске замороженных срезов суданом III, IV, Шарлах, осмиевой кислотой.

Жировой гепатоз. Макроскопически печень увеличена (гепатомегалия), дряблая, поверхность гладкая, передний край закруглён, на разрезе глинистая, с жёлтым оттенком (иногда охряно-жёлтая) с жирным блеском – «гусиная печень». Гистологически различают: зональную и диффузную; пылевидную, мелко- и крупнокапельную формы (или писать в мужском роде от слова гепатоз).

Втечение её выделяют 3 стадии:

1)жировой стеатоз;

2)жировой гепатоз (стеатоз) с мезенхимальной клеточной реакцией;

3)с началом перестройки (предцирротическая).

Причин много, морфогенетический механизм зависит от этиологии процесса. Бывает, что несколько механизмов сменяют друг друга или сочетаются в разных вариантах. О жировом гепатозе говорят, когда жир содержат более 50% гепатоцитов.

10