5 курс / Детская хирургия / Осенний семестр 5 курса / Занятие 7 / Национальное руководство Аноректальные пороки + Гиршпрунг занятие 6,7

.pdf

|

|

|

|

Аноректальные пороки развития |

431 |

|||

сохранении запирательного |

аппарата |

|

|

|

|

|

|

|

прямой кишки и создании анатомиче- |

|

|

|

|

|

|

||

ски правильного отверстия (рис. 25.16). |

|

|

|

|

|

|

||

А.И. Ленюшкин предложил не подши- |

|

|

|

|

|

|

||

вать края кишки к краю кожного разреза |

|

|

|

|

|

|

||

и оставить избыток кишки свободнови- |

|

|

|

|

|

|

||

сящим. Выведенную прямую кишку под- |

|

|

|

|

|

|

||

шивают за наружную оболочку к наруж- |

|

|

|

|

|

|

||

ному сфинктеру заднего прохода или к |

|

|

|

|

|

|

||

мышцам тазового дна, а кожные лоскуты |

|

|

|

|

|

|

||

фиксируют к культе выведенной кишки. |

|

|

|

|

|

|

||

Оставление дистального отдела прямой |

|

|

|

|

|

|

||

кишки свободным препятствует расхож- |

|

|

|

|

|

|

||

дению краев раны и последующему руб- |

|

|

|

|

|

|

||

цеванию заднего прохода. Избыток пря- |

|

|

|

|

|

|

||

мой кишки отсекают через 14–15 дней. |

|

|

|

|

|

|

||

За этот срок от кожных лоскутов на куль- |

|

|

|

|

|

|

||

тю нарастает кожная муфта, последнюю |

|

|

|

|

|

|

||

используют в дальнейшем для оконча- |

|

|

|

|

|

|

||

тельной анопластики. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Альтернативой промежностной про- |

|

|

|

|

|

|

||

ктопластики является щадящая задне- |

|

|

|

|

|

|

||

сагиттальная проктопластика по Пенья |

|

|

|

|

|

|

||

из разреза не более 2 см, но нужно |

|

|

|

|

|

|

||

помнить о том, что даже в этих случаях |

|

|

|

|

|

|

||

прямая кишка интимно спаяна с уре- |

|

|

|

|

|

|

||

трой. Именно поэтому хирург должен |

|

|

|

|

|

|

||

из одной общей стенки сформировать и |

|

|

|

|

|

|

||

стенку прямой кишки, и уретру. |

|

|

|

|

|

|

||

У новорожденных при тяжелом общем |

|

|

|

|

|

|

||

состоянии также накладывают противо- |

|

|

|

|

|

|

||

естественный задний проход на прокси- |

|

|

|

|

|

|

||

мальную часть сигмовидной кишки, в |

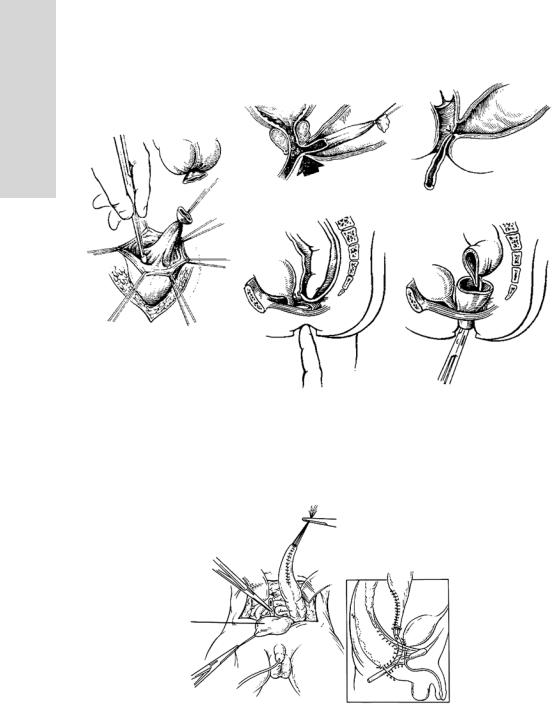

Рис. |

25.16. |

Промежностная |

проктопластика |

||||

дальнейшем (через несколько месяцев) |

||||||||

при |

низкой |

форме атрезии |

прямой |

кишки: |

||||

проводят второй этап вмешательства — |

||||||||

а |

— |

схема |

операции (цит. по Баиров Г.А. |

|||||

проктопластику и устранение противо- |

||||||||

и |

соавт. Атлас операций у |

новорожденных, |

||||||

естественного заднего прохода. |

|

|||||||

|

М., «Медицина, 1984); б — кожный разрез; |

|||||||

Атрезия с ректовестибулярной |

||||||||

в — наложение швов-держалок и выделение |

||||||||

фистулой у девочек |

|

прямой кишки (видно выделение мекония из |

||||||

Особенностью данного |

варианта |

кишки); г — стенка кишки подшита к коже |

||||||

порока является предлежание передней стенки прямой кишки к задней стенке влагалища, что создает определенные труд-

ности при радикальной коррекции порока. Ряд хирургов предпочитают перед основным этапом лечения накладывать защитную колостому на сигмовидную кишку у детей старше периода новорожденности. Однако следует учитывать, что данная операция не показана в периоде новорожденности, так как в первые 1–2 мес жизни стул у ребенка имеет кашицеобразную консистенцию, что позволяет хорошо опорожняться прямой кишке через имеющуюся ректовестибулярную фистулу. Тем не менее при хирургической коррекции в возрасте 4–8 нед можно выполнять операцию без наложения защитной колостомы.

Существует несколько способов коррекции данного вида АРМ: промежностная проктопластика по Стоуну–Бенсону и заднесагиттальная проктопластика по

25 Глава

Раздел IV

432 |

Абдоминальная хирургия |

Пенья. Выбор метода операции определяется опытом хирурга. Результаты данных вмешательств, по данным литературы, сопоставимы (рис. 25.17, 25.18).

а |

|

б |

Рис. 25.17. Промежностная проктопластика по Стоуну–Бенсону (схема операции): а — продольный разрез кожи на месте долженствующего ануса, свищевое отверстие окаймлено поперечным разрезом; б — выведение конца мобилизованной кишки в рану промежности и резекция свищевого хода, край кишки подшит к коже, рана на месте свища ушита

а |

|

б |

|

в |

г |

|

д |

|

е |

Рис. 25.18. Заднесагиттальная проктопластика по Пенья при ректовестибулярном свище: а — кожный разрез по межъягодичной складке; б — обнаружение задней стенки прямой кишки; в — вестибулярный свищ взят на держалки, отсечен от слизистой оболочки преддверия влагалища, передняя стенка прямой кишки отделена от задней стенки влагалища; г — ушиты мягкие ткани между влагалищем и прямой кишкой; д — восстановление целостности мышечного комплекса; е — ушивание раны

Аноректальные пороки развития 433

Ректоуретральная бульбарная фистула

Ректоуретральные свищи являются самыми частыми дефектами у пациентов мужского пола. Выше свища прямая кишка и уретра имеют общую стенку, что создает значительные технические сложности при хирургической манипуляции. Прямая кишка, как правило, бывает расширена и окружена с боков и сзади мышцей, поднимающей задний проход. Наружный сфинктер и мышца, поднимающая задний проход, при данном пороке, как правило, хорошо сформированы, и при сокращении хорошо видно втягивающееся анальное углубление. При свищах в бульбарную часть уретры мышцы хорошо развиты, крестец сформирован правильно, видны срединный шов промежности и анальное углубление. При ректопростатических свищах мышцы часто гипоплазированы, имеется патология крестца, срединный шов и анальная ямка не выражены, хотя существуют исключения.

При свищах прямой кишки в бульбарную часть уретры операцией выбора является заднесагиттальная аноректопластика по Пенья (рис. 25.19).

25 Глава

а |

|

б |

|

в |

Рис. 25.19. Заднесагиттальная аноректопластика при ректоуретральной фистуле: а — вскрыт просвет прямой кишки, кишка по окружности и устье уретрального свища взяты на держалки, разрез по верхней полуокружности свища, начало мобилизации стенки прямой кишки от уретры; б — стенка прямой кишки отсепарована от стенки уретры; в — отверстие уретральной фистулы ушито

Ректальная атрезия и стеноз у мальчиков

Операцией выбора при данном пороке является заднесагиттальная проктопластика. Ректальный мешок резецируется и накладывается прямой кишечный анастомоз, сопровождаемый тщательной реконструкцией сфинктерного аппарата.

Хирургическая тактика при высоких формах АРМ

При высоких формах АРМ, вне зависимости от наличия ректоорганного свища, низвести кишку через промежностный или сакральный доступ невозможно. Данный вид АРМ требует высокой мобилизации атрезированной прямой кишки

иразъединения органных свищей через брюшную полость. Именно поэтому было предложено большое количество брюшно-промежностных, брюшно-сакральных

ивидеоассистированных методик оперативной коррекции (рис. 25.20, 25.21). Методик хирургического лечения высоких форм АРМ предложено довольно

много. Однако всех их отличает высокая травматичность как для пациента в целом, так и для запирательного аппарата прямой кишки. С развитием малоинвазивной лапароскопической хирургии стало возможным значительно нивелиро-

434 |

Абдоминальная хирургия |

Раздел IV

б |

в |

|

а

г

Рис. 25.20. Брюшно-промежностная проктопластика по Ромуальди–Ребейну в модификации А.И. Ленюшкина: а — начало демукозации дистального отдела толстой кишки; б — ректоуретральное соустье; отделенная слизистая оболочка перевязана или пересечена в месте перехода в свищ; в — определение центра пуборектальной петли встречной пальпацией со стороны промежности; г — низведение мобилизованной сигмовидной кишки на промежность через демукозированный цилиндр и центр лонно-прямокишечной мышцы

Рис. 25.21. Брюшно-сагиттальная аноректопластика при ректовезикальном свище. Ректосигмоид отделен от шейки мочевого пузыря (указан стрелкой), стенка мочевого пузыря ушита, мобилизованная прямая кишка может быть низведена на промежность через пресакральное пространство (цит. по: Oldham K.T. et al. Principles and Practice of Pediatric Surgery, 4th Edition)

вать недостатки приведенных выше методик. После внедрения лапароскопической мобилизации прямой кишки при БГ, ее автор K. Georgeson (1995) применил основные принципы операции для лечения атрезии прямой кишки (рис. 25.22, 25.23).

Аноректальные пороки развития 435

25 Глава

а

|

|

|

б |

|

|

|

|

Рис. 25.22. Схематичное отображение низведе- |

Рис. 25.23. Схематичное изображение подши- |

||

ния кишки на промежность |

вания кишки со стороны брюшной полости (а), |

||

|

|

|

сформированный неоанус (б) |

Лапароскопия при высоких формах АРМ является патогенетически обоснованным вмешательством, направленным на максимальное щажение порочных структур тазового дна и отличный косметический результат.

Ректовезикальные свищи выявляются у 10% мальчиков с аноректальными мальформациями, и у них прямая кишка открывается в шейку мочевого пузыря. Как правило, у этих пациентов слабый прогноз, так как мышцы, поднимающие задний проход, наружный сфинктер плохо развиты и часто сочетается с хвостовой регрессией и пороком развития крестца. Промежность, как правило, плоская за счет слабости мышц. Но мы неоднократно видели достаточно хорошо сформированные мышцы тазового дна и наружного сфинктера у данных пациентов.

Операцией выбора при данной патологии во многих клиниках является брюш- но-сакральная или брюшно-промежностная проктопластика. Мы применяем лапароскопическую проктопластику и считаем ее операцией выбора при ректовезикальных свищах.

У данных пациентов прямая кишка соединяется с мочевым пузырем примерно на 2 см ниже переходной складки. Надо помнить о том, что семявыносящие протоки и мочеточники идут достаточно близко от шейки мочевого пузыря. Именно поэтому при мобилизации прямой кишки необходимо сохранять эти структуры. При выделении стенки кишки непосредственно у шейки пузыря отмечается ее резкое сужение — это место, где свищ должен быть лигирован. В дальнейшем хирург должен получить достаточную длину кишки для низведения на промежность.

Ректовагинальный свищ встречается менее чем у 1% пациентов и чаще его путают с клоакой. Показана брюшно-промежностная или брюшно-сакральная проктопластика. Операция может быть выполнена с применением лапароскопической техники.

Хирургическая тактика при персистирующей клоаке

В 1982 г. заднесагиттальная проктопластика была впервые применена для коррекции клоакальной мальформации A. Pena. Доступ оказался наиболее выгодным для сложной комплексной операции — аноректовагиноуретропластики, задачами

Раздел IV

436 |

Абдоминальная хирургия |

которой являются способность удерживать кал и мочу и сохранение сексуальной функции (менструальной, интимной и акушерской).

Наиболее важными задачами хирурга в первые дни жизни ребенка являются выявление сопутствующих дефектов, адекватная эвакуация кишечного содержимого (наложение стомы), устранение гидрокольпоса (вагиностомия или дренирование) и при необходимости декомпрессия мочевыводящих путей путем дренирования или наложения мочевого свища. Отсутствие прибавки массы тела, обострение инфекции мочевыводящих путей, сепсис — признаки неадекватного оттока мочи. Следует помнить, что сопутствующие заболевания мочевыводящих путей встречаются в 90% случаев. Перерастянутое влагалище (гидрокольпос) также нередко является причиной мочевой обструкции.

В большинстве случаев оперативное вмешательство может быть выполнено из заднесагиттального доступа. Однако при очень высоком расположении влагалища и прямой кишки для их мобилизации может потребоваться лапаротомия.

Перед операцией необходимо выполнение клоакоскопии, так как четкая визуализация структур клоаки позволяет прогнозировать необходимость лапаротомии, реконструкции влагалища. Цель данного исследования — определить длину общего канала, наличие влагалища, наличие шейки мочевого пузыря, расположение ректальной фистулы.

У пациентов с коротким общим каналом показана заднесагиттальная пластика. Первым этапом проводится мобилизация прямой кишки, затем — мобилизация урогенитального синуса (то есть влагалище и уретра выделяются как одна структура). После этого задачей хирурга является низведение этих двух структур на промежность. Только в тех случаях, когда после мобилизации урогенитального синуса длины влагалища не хватает для низведения на промежность, приходится разделять уретру и влагалище, что технически существенно усложняет вмешательство и повышает риск развития уретровагинального свища.

При протяженности общего канала более 3 см требуется лапаротомия. Влагалище и уретра разделяются по всей длине и выполняется пластика уретры, при этом нередко приходится устанавливать мочеточниковые стенты для обеспечения нормальной уродинамики. Влагалище, как правило, не удается сформировать из имеющихся тканей, что служит показанием к созданию неовагины из тонкой или толстой кишки. Низведение на промежность прямой кишки не отличается от такового при иных АРМ.

Примерно в половине случаев имеется полная или частичная непроходимость влагалища и матки. Именно поэтому при операции необходимо четко визуализировать внутреннюю гинекологическую анатомию и удостовериться в их нормальной проходимости (при лапаротомии во время основной операции или при закрытии кишечной стомы) во избежание ретроградного заброса крови при менструациях, аменореи за счет атрезии матки и гидрометрокольпоса.

Наиболее частым осложнением при хирургическом лечении клоаки является формирование уретровагинальной фистулы, которая требует повторной операции. Именно поэтому перед тем как выполнять закрытие кишечной стомы, обязательным является выполнение уретро- и вагиноскопии.

Помимо этого, в послеоперационном периоде, как правильно, имеются нарушения уродинамики. Может потребоваться периодическая катетеризация мочевого пузыря. У пациентов с клоакой нередко сохранены шейка мочевого пузыря и функция удержания мочи. Однако при отсутствии адекватной декомпрессии мочевыводящих путей (в частности, путем периодической катетеризации) развивается недержание мочи вследствие переполнения атоничного или гипотоничного моче-

Аноректальные пороки развития 437

вого пузыря. Лишь у некоторых детей требуется дополнительное хирургическое лечение недержания мочи.

Наибольшие трудности в коррекции персистирующей клоаки вызывают те варианты порока, при которых длина общего урогенитального канала превышает 3 см. При невозможности выполнить достаточную мобилизацию кишки из заднесагиттального доступа прибегают к брюшному этапу операции.

Следует отметить, что в последнее время отдается предпочтение мобилизации влагалищно-уретерального комплекса, что имеет гораздо лучшие послеоперационные функциональные результаты. Особенно благоприятен данный вид операций при персистирующей клоаке с коротким общим каналом.

Особенности послеоперационного ведения больных

Обязательным компонентом реабилитационного лечения пациентов с АРМ является профилактическое бужирование заднего прохода. Первый сеанс дилатации расширителями Гегара проводится ежедневно с 12–14-х послеоперационных суток, размер бужа постепенно увеличивают до возрастного. Возрастные размеры дилататоров предложены А. Peňa (табл. 25.3).

Таблица 25.3. Возрастные размеры дилататоров

Возраст пациента |

Размер дилататора |

|

|

1–4 мес |

12 |

4–8 мес |

13 |

8–12 мес |

14 |

1–3 года |

15 |

3–12 лет |

16 |

>12 лет |

17 |

|

|

После формирования анального отверстия нужного размера проводится закрытие колостомы. Развитие рубцовой деформации анального отверстия предотвращается проведением постоянного бужирования с помощью расширителей Гегара или пальцевого бужирования. Если до закрытия колостомы бужирование проводится 2–3 раза в сутки по 3–5 мин, то после ликвидации ее — не менее 1 раза в сутки. Продолжительность бужирования зависит от состояния анального отверстия. В тех случаях, когда признаков его стенозирования нет, спустя 1,0–1,5 мес можно выполнять контрольные бужирования 1 раз через 3–5 дней в течение такого же срока, а затем 3 раза в месяц в течение года. В дальнейшем вопрос решается индивидуально.

При наличии у ребенка признаков рубцевания анального отверстия ежедневное бужирование 2–3 раза в сутки проводится в течение 2–3 мес. После этого в течение 1,0–1,5 мес анальное отверстие бужируется ежедневно. Спустя 3,0–4,5 мес с момента начала бужирование продолжают, но не чаще 1–2 раз в неделю на протяжении 2–3 мес. Одновременно с бужированием анального отверстия ребенку назначают физиотерапевтическое лечение.

При таком способе формирования анального отверстия мышцы наружного сфинктера и тазового дна постепенно растягиваются, а не разрываются. После удаления бужа они снова принимают первоначальную форму. Наряду с этим происходит постепенное расширение анального канала, а также формирование рефлекса на акт дефекации.

Консервативные реабилитационные мероприятия для данной группы больных включают диету, способствующую образованию сформированных каловых масс (мясо, рыба, сметана, яйца, белый хлеб, картофель, каши), пальцевое бужирование

25 Глава

Раздел IV

438 |

Абдоминальная хирургия |

анального отверстия, электростимуляцию мышц наружного сфинктера, очистительные клизмы.

Реабилитация детей после коррекции аноректальных мальформаций

Операция по коррекции АРМ является лишь этапом в комплексном лечении детей с пороками развития аноректальной области. Правильный ее выбор и идеальное исполнение, отсутствие послеоперационных осложнений, безусловно, будут способствовать получению хороших функциональных результатов. Но конечный результат в большей степени определяется качеством реабилитационных мероприятий в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде. Реабилитационные мероприятия должны проводиться без перерыва до достижения вновь сформированной прямой кишкой нормальной функции.

Задачами реабилитации являются:

1)предупреждение рубцовой деформации анального отверстия и прямой кишки;

2)привитие ребенку навыка самостоятельного акта дефекации;

3)психомоторная стимуляция восстановления функции удержания.

Одной из сложных задач реабилитации детей с АРМ является выработка у них навыка самостоятельного акта дефекации. Это сложный рефлекторный процесс

внормальных условиях при нормальной анатомической структуре костей таза, мышц тазового дна и самой прямой кишки с ее сфинктерным аппаратом. При атрезии анального отверстия и эктопии анального канала в преддверие влагалища или на промежность, после реплантации анального канала в наружный сфинктер, имеют место не только анатомические отклонения от нормы, но и рефлекторнофункциональные. В этих условиях надо «научить» прямую кишку нормально функционировать, необходимо сформировать рефлекторные механизмы дефекации с регулярным опорожнением кишечника.

Сэтой целью ребенку назначают тренировочные и очистительные клизмы. Для выработки позыва к акту дефекации следует применять 5% раствор поваренной соли комнатной температуры. Клизмы необходимо делать 2 раза в сутки в течение 3–4 нед в одно и то же время: утром — тренировочная, вечером — очистительная гипертоническая. Объем введенной жидкости вызывает раздражение барорецепторов прямой кишки и позыв «к низу». После этого ребенок должен пытаться максимально удерживать введенную жидкость, а затем удалять ее, производя акт дефекации. После каждой клизмы ребенок высаживается на горшок или унитаз. По окончании цикла клизм ребенка в то же фиксированное время ежедневно продолжают высаживать на горшок. Данная методика выработки рефлекса на акт дефекации дает хороший эффект. В зависимости от эффективности данных мероприятий курсы тренировочных клизм следует повторять до 4–6 раз год.

Выработка рефлекса на акт дефекации должна проводиться одновременно

ведином блоке с тренировкой анального держания. С этой целью проводится физиотерапевтическое лечение в сочетании с различными комплексами лечебной физкультуры. Для того чтобы она была успешной, ребенок должен быть психологически подготовленным, четко понимать неполноценность его прямой кишки и удерживающего аппарата, смысл тренировочных упражнений. Только в этой ситуации ребенок сможет правильно выполнять предлагаемые ему задания.

Ректальная гимнастика для выработки рефлекса держания может быть многогранной. Проводимое после формирования анального отверстия прямой кишки бужирование является началом ректальной гимнастики. При бужировании ребенок должен научиться четко определять ощущение прохождения бужа в область лобково-прямокишечной мышцы и мышц наружного сфинктера, выполнять команды: «Зажать буж», «Расслабиться».

Аноректальные пороки развития 439

Тренировка мышц сфинктерного аппарата также может проводиться путем введения в прямую кишку резиновой трубки, которую ребенок должен удерживать, напрягая мышцы тазового дна. Во время сеанса тренировочных сокращений

ирасслаблений мышц вокруг трубки необходимо контролировать правильность выполнения команд. Количество сокращений и расслаблений может достигать 30–40 в одном сеансе. Ребенка приучают удерживать трубку в прямой кишке не только в положении лежа, но и стоя.

Рефлекс удержания может вырабатываться и с помощью резинового баллона, который после введения в прямую кишку заполняется воздухом или жидкостью до чувства позыва к акту дефекации. После этого ребенок должен имитировать удержание содержимого прямой кишки, сокращая мышцы тазового дна. Одновременно с сокращением этих мышц выполняются специальные упражнения для мышц брюшного пресса и нижних конечностей.

Большая роль в развитии рефлексов на акт дефекации и удержания отводится мероприятиям лечебно-воспитательного характера, в которых активное участие под контролем врача принимают родители. От взаимопонимания врачей

иродителей во многом зависит результат лечения. Родители должны знать, что нормальная функция в полном объеме у детей, оперированных по поводу врожденной мальформации аноректальной области, да еще с недоразвитием костных структур и мышц тазового дна, недостижима. Именно поэтому необходимо упорно

инастойчиво делать все, чтобы ребенок смог быть социально адаптированным. В течение не менее 3–5 лет после операции все дети, оперированные по поводу пороков развития аноректальной области, должны находиться на диспансерном учете под наблюдением детских хирургов, которые контролируют и корригируют реабилитационные мероприятия. Дети с аноректальными пороками развития должны концентрироваться в специализированных детских хирургических отделениях, в которых проводятся их обследование, выбор метода хирургического лечения, лечение в послеоперационном периоде, диспансерное наблюдение, назначение и проведение повторных курсов реабилитационных мероприятий.

25 Глава

Глава 24

Заболевания толстой кишки

А.Н. Смирнов, В.В. Холостова

24.1. Болезнь Гиршпрунга

БГ (megacolon congenitum; идиопатический мегаколон) называют врожденный порок развития толстой кишки, характеризующийся следующими морфологическими нарушениями: отсутствием ганглионарных клеток в нервных сплетениях стенки толстой кишки, наличием аномальных нервных волокон и ганглиев и нарушением проводимости в нервно-рефлекторных дугах стенки кишки, приводящим к расстройству ее моторной функции.

Код по МКБ-10

Q43.1. Болезнь Гиршпрунга.

Эпидемиология

Заболеваемость врожденным мегаколоном составляет в среднем 1–3 на 5000 новорожденных. Мальчики болеют в 4–5 раз чаще девочек, при протяженных формах БГ разницы в половом составе больных нет. По данным Американской ассоциации педиатров, смертность от БГ начиная с 2000 г. не превышает 1%, тем не менее среди причин смертности у детей с абдоминальными заболеваниями занимает одно из ведущих мест (без учета онкологической и травматической смертности).

Генетические аспекты

Семейные случаи БГ отмечаются в среднем у 8% больных. Риск развития заболевания в семье, где родители также имеют БГ, составляет 5%, при тотальном поражении толстой кишки — до 12%, а по некоторым данным, при поражении подвздошной кишки частота развития БГ у сиблингов составляет до 30%. Наследование в этой группе связано с доминантным геном с неполной пенетрантностью и не имеет выраженной половой предрасположенности. Генетическими исследованиями установлено как минимум 10 мутаций в различных генах при БГ. Наиболее часто встречаются мутации в RET-гене (7–35%), EDNRB-гене (7%), END3-гене (менее 5%). БГ также может ассоциироваться с рядом хромосомных аномалий (до 12%), таких как трисомия по хромосоме 21 (болезнь Дауна — 5–7%), врожденные септальные пороки сердца (около 4%), центральный гиповентиляционный синдром, нейрофиброматоз, полиэндокринная неоплазия