Социология (УлГТУ часть 1)

.pdfМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СОЦИОЛОГИЯ

ЧАСТЬ 1

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ

Ульяновск

УлГТУ

2011

УДК 316 (075) ББК 60.5 я7

С 69

Рецензенты:

кафедра Связей с общественностью Ульяновского государственного университета (зав. кафедрой доктор политических наук, профессор А. К. Магомедов); доктор социологических наук, профессор Т. А. Рассадина.

Утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия

Авторы: Шиняева О. В., Гоношилина И. Г., Зосименко И. А., Клюева Т. В., Сафонов В. Н., Чернов В. А., Шигабетдинова Г. М.

Научный редактор – О. В. Шиняева. Редакторы – И. А. Зосименко, Т. В. Клюева.

Социология. В двух частях. Часть 1: учебное пособие для студентов С 69 всех специальностей и направлений / О. В. Шиняева, И. Г. Гоношилина,

И. А. Зосименко и др. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 184 с.

ISBN 978-5-9795-0794-1

Учебное пособие подготовлено авторским коллективом кафедры «Политология, социология и связи с общественностью» Ульяновского государственного технического университета в соответствии с требованиями к уровню знаний социологии и компетенциями в области социологических наук, предусмотренных Федеральными государственными стандартами всех направлений подготовки бакалавров.

Пособие предназначено для студентов всех специальностей и направлений, изучающих социологию в соответствии с учебными планами, и преподавателей, ведущих занятия по социологии, а также для всех, кого интересуют социологические проблемы современного общества.

УДК 316 (075) ББК 60.5 я7

Учебное издание

ШИНЯЕВА Ольга Викторовна, ГОНОШИЛИНА Ирина Глебовна, ЗОСИМЕНКО Иван Андреевич,

КЛЮЕВА Татьяна Валерьевна, САФОНОВ Виталий Николаевич, ЧЕРНОВ Владимир Александрович, ШИГАБЕТДИНОВА Гузель Мирхайзановна

СОЦИОЛОГИЯ Часть 1

Учебное пособие

Редактор М. В. Штаева

ЛР № 020640 от 22.10.97.

Подписано в печать 27.06.2011. Формат 60×84/8. Усл. печ. л. 21,39. Тираж 150 экз. Заказ 670.

Ульяновский государственный технический университет, 432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32.

Типография УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32

Шиняева О. В., Гоношилина И. Г., Зосименко И. А. и др., 2011 ISBN 978-5-9795-0794-1 Оформление. УлГТУ, 2011

2

ОГЛАВЛЕНИЕ |

|

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................ |

5 |

1. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА................................................. |

7 |

1.1. Объект и предмет социологии............................................................................................... |

8 |

1.2. Социология в системе социальных и гуманитарных наук................................................ |

11 |

1.3. Структура и функции социологического знания............................................................... |

14 |

2. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ........................................................................................................ |

20 |

2.1. Возникновение и становление социологической науки ................................................... |

20 |

2.2. История развития социологической науки за рубежом.................................................... |

23 |

2.3. Развитие социологии в России ............................................................................................ |

30 |

3. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА....................................................................... |

34 |

3.1. Общество и его характеристика: основные социальные сферы....................................... |

34 |

3.2. Типология обществ............................................................................................................... |

36 |

3.3. Социальные общности.......................................................................................................... |

39 |

4. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СТРАТИФИКАЦИЯ........................................................... |

40 |

4.1. Социальная структура и социальный состав...................................................................... |

40 |

4.2. Социальная стратификация: исторические типы и современные страты. ...................... |

42 |

4.3. Проблемы неравенства в современной России. Социальная мобильность..................... |

45 |

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ИХ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ................................................. |

49 |

5.1. Понятие социального института ......................................................................................... |

49 |

5.2. Структура социальных институтов и их функции............................................................. |

52 |

5.3. Социология организаций...................................................................................................... |

59 |

6. СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА................................. |

63 |

6.1. Социология города и села.................................................................................................... |

63 |

6.2. Урбанизация и ее социальные последствия. Современные проблемы жизни горожан.63 |

|

6.3. Положение сельского производителя: социология села................................................... |

68 |

7. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА.......................................................... |

70 |

7.1. Социологическое понимание культуры: социальные свойства и функции.................... |

70 |

7.2. Основные структурные элементы культуры...................................................................... |

72 |

7.3. Общественное мнение как социальный институт............................................................. |

76 |

8. СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА.............................................................................................................. |

85 |

8.1. Труд как форма существования. Трудовая мотивация...................................................... |

85 |

8.2. Трудовой коллектив как социальная организация ............................................................ |

90 |

8.3. Безработица и ее социальные последствия........................................................................ |

92 |

9. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ.................................................................................................... |

95 |

9.1. Сущность социального конфликта...................................................................................... |

95 |

9.2. Типология социальных конфликтов ................................................................................... |

97 |

9.3. Проблемы социальных конфликтов, социальной напряженности, проявление |

|

группового эгоизма в современной России............................................................................. |

102 |

10. СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС .......................... |

110 |

10.1. Социальное взаимодействие и социальные отношения................................................ |

110 |

10.2. Социальные изменения и социальный прогресс............................................................ |

115 |

11. ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ............................................................................................................. |

119 |

11.1. Этносы в социальной структуре общества..................................................................... |

119 |

11.2. Национальные отношения в современном российском обществе............................... |

122 |

11.3. Причины возникновения национальных конфликтов в условиях глобализации....... |

126 |

12. ЛИЧНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ТИП.............................................................................. |

132 |

12.1. Личность как социальный и деятельностный тип......................................................... |

132 |

12.2. Социальный статус и социальная роль........................................................................... |

135 |

12.3. Социализация личности: этапы и результаты................................................................ |

138 |

13. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ДЕВИАЦИЯ...................................................................... |

141 |

3

13.1. Социальные нормы и социальный контроль.................................................................. |

141 |

13.2. Девиантное поведение и теории девиации..................................................................... |

143 |

13.3. Отклоняющееся поведение российской молодежи: формы и причины...................... |

147 |

14. СОЦИОЛОГИЯ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ................................................... |

149 |

14.1. Семья как социальный институт..................................................................................... |

149 |

14.2. Типология и функции семьи............................................................................................ |

151 |

14.3. Брак как социальный институт........................................................................................ |

157 |

15. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ............................................................. |

160 |

15.1. Глобализация и особенности ее проявления в политической, экономической |

|

и культурной сфере жизни общества....................................................................................... |

160 |

15.2. Россия в современном глобальном мире........................................................................ |

168 |

16. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ......................................................................... |

171 |

16.1. Социологическое исследование как средство изучения социальной реальности...... |

171 |

16.2. Логика и методология исследования.............................................................................. |

173 |

16.3. Основные методы и результаты прикладных исследований........................................ |

178 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.......................................................................................... |

184 |

4

ВВЕДЕНИЕ

Когда общество находится в нестабильном состоянии, но обладает мощным интеллектуальным и экономическим потенциалом, в нем происходит активная мыслительная работа по анализу причин и законов общественного развития. Всякий раз, когда завершается очередной этап такой аналитической работы, мы спрашиваем себя: почему России не везет, почему она никак не выйдет на уровень развитых мировых держав? И это несмотря на высочайший уровень ее культуры и духовного богатства, среди всех великих держав, какой она сама и другие страны считают Россию.

Ответить на подобные вопросы можно только, опираясь на комплексный подход изучения социума. Этот подход разработан социологической наукой, сумевшей преодолеть узкий, фрагментарный взгляд на состояние и изменение социальных процессов. Только социология берет на себя смелость показать общемировые универсалии и доказать, вооружившись эмпирическими фактами и теоретическими законами, что Россия – не исключение из общего ряда, а один из компонентов мировой системы, со своим социальным устройством. Разные страны в свое время и в определенной форме переживали острые процессы, похожие на те, которые сегодня преодолевает Россия.

Психологи способны раскрыть внутренний мир людей, экономисты – дать рекомендации по оздоровлению производства, политологи – описать процессывзаимодействия органов власти и населения. Но когда мы касаемся фундаментальных процессов и законов развития общества, когда хотим укрепить стабильность социального развития, мы должны обратиться к категориям социологической науки: социальная структура, социальные институты, изменение классовой системы, характер социального неравенства и условия социальной мобильности. Именно социология может решать все вопросы в комплексе и нарисовать общую картину ситуации вконкретном обществе.

Задача нашего учебного пособия – дать общие представления о развитии социума, описать тенденции изменения общества в его ведущих сферах, показать ключевые социологические понятия, увязать их в единую систему. Только таким образом студент способен избавиться от хаоса точек зрения и многообразия эмпирических фактов. Берем на себя смелость утверждать, что все социальные теории необходимы для решения одной-единственной задачи – научить молодежь, как жить в меняющемся обществе, разбираться в тенденциях обновления социальнойреальности.

Много таких законов, которые и сейчас, и сто лет назад управляли обществом. Их предстоит постичь, чтобы вооружиться ими. Вооружиться не для того, чтобы снова и снова экспериментировать над страной, пытаясь нащупать какие-то особые, свойственные только России характеристики; а применять универсальные закономерности мирового устройства для решения проблем в российской действительности. Уникальность нашего учебного пособия состоит в том, что параллельнотеоретическомуматериалудаетсяобширныйпрактический. В него вошли результаты современных социологических исследований иобобщений.

Современная социология отражает механизмы организации людей в социуме и разнообразие форм социальных взаимодействий; она представляет собой комплекс теорий, позволяющих объяснять и прогнозировать социальную жизнь. Предлагаемое учебное пособие опирается на лучший опыт преподавания социологии в нашей стране и в то же время стремится избежать ошибок, упущений предыдущего этапа. Надеемся, что нам удалось соединить доступность изложения с научной глубиной, теоретической основательностью и содержательностью современного социологического знания.

Предлагаемое учебное пособие – результат коллективных усилий. Авторский коллектив стремился к достижению единства общенаучных и методических подходов. Вместе с тем это единство не исключает определенного различия в подготовке конкретных тем – стиля, авторских акцентов, идей. Мы стремились сохранить в учебном пособии присущую социологии эмпирическую операциональность и фактуальность. Там, где это

5

необходимо, общие теории подкрепляются данными конкретно-социологических исследований, историческими фактами. Надеемся, что это не только углубит понимание соответствующих проблем, но и позволит лучше ощутить своеобразие социологии как науки, тяготеющей к конкретному анализу социальных явлений.

Акцент на описание основных тем социологии привел к тому, что вне нашего внимания, к сожалению, осталось немало увлекательных вопросов, а многих мы лишь коснулись, не подвергая специальному анализу. Думается, предложенный курс социологической науки в реальной практике преподавания может и должен быть расширен на семинарских занятиях в зависимости от профиля подготовки студентов, их познавательных интересов, интерактивного общения с преподавателем.

Научный аппарат учебного пособия, ориентированный, прежде всего на студентов, преследует преимущественно учебные цели. В конце книги дан список литературы, которую мы рекомендуем студентам для подготовки к занятиям по этому курсу. В него вошли работы ведущих представителей мировой и отечественной социологической мысли, опубликованные в нашей стране и поэтому доступные для читателя.

Учебное пособие подготовлено авторским коллективом:

доктор социологических наук Шиняева О. В. (введение, темы 1, 2, 5); канд. философских наук доцент Гоношилина И. Г. (темы 6, 9); кандидат исторических наук, доцент Зосименко И. А. (темы 8, 10, 11); Клюева Т. В. (темы 14, 16); канд. философских наук, доцент Сафонов В. Н. (темы 7, 15);

канд. исторических наук, доцент Чернов В. А. (темы 3, 12, 13); канд. педагогических наук Шигабетдинова Г. М. (тема 4).

Шиняева О. В., доктор социологических наук, профессор

6

1. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Определение социологии

Социология достаточно молодая наука об очень древнем предмете – обществе.

Втечение двух с половиной тысяч лет мыслители анализировали и описывали общество, не называя полученные знания социологическими. И лишь 150 лет назад возникла потребность выделения накопленной информации в отдельную научную отрасль.

Современное состояние социологической науки диктует новые взгляды на ее определение. В них также присутствуют два подхода:

1.Социология – это наука о становлении, развитии, изменениях и преобразованиях социальных общностей и форм их самоорганизации: социальных систем, структур, институтов;

2.Социология – это наука о поведении людей как представителей больших социальных групп: социальных отношениях, механизмах взаимодействия, закономерностях социальных действий.

Бесспорно, что социология является комплексной наукой: вбирает в себя понятия и конкретные результаты разных общественных наук, статистику, теоретические категории.

Вконце XIX – начале XX веков социологами являлись крупные ученые, не имевшие социологической подготовки. Они были выпускниками факультетов права, экономики, психологии и философии. Из философии в социологию пришли такие понятия-категории как

общество, личность, ценности, индивид, развитие, общественное сознание. Из юриспруденции – статус, институт, неравенство. Экономисты дали социологии термины: капитал, деньги, прибыль, потребители. Список можно продолжить. Социологи добавили свои термины – социализация, девиантностъ, социальная мобильность, функциональность. Все эти понятия сегодня входят в состав социологических категорий.

В первой половине XX века обучение социологии в США и Европе чаще всего происходило на кафедрах экономики, истории, философии, политологии. Одним из активных союзников социологии в США и Великобритании выступала антропология – наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас.

Первый в мире факультет социологии в Чикагском университете в 20-40-е годы ХХ века был совместным: он объединял социологию и антропологию. В 1965 г. в западных университетах появились первые самостоятельные социологические факультеты. Тем не менее, вплоть до конца 60-х годов в ведущих американских университетах продолжали существовать кафедры «Социология и социальная работа». В России социология в начале 90-х годов XX века только еще оформлялась после долгих лет запрета на ее преподавание (с 30-х годов ХХ века). Во многих российских вузах до сих успешно развиваются совместные кафедры социологии и других общественных наук.

Определения социологии как науки в разные периоды ее развития менялись.

Огюст Конт (середина XIX века) – основоположник социологии – считал, что эта наука должна основываться на позитивных фактах и теориях, подобно естественным наукам; он назвал данную науку «социальной физикой».

Эмиль Дюркгейм (конец XIX века) – французский социолог – подчеркивал, что социология является наукой о социальных фактах, которые существуют объективно, независимо от человеческого сознания.

Макс Вебер (начало ХХ века) – немецкий социолог – утверждал, что социология должна изучать социальное действие, его природу и причины.

Энтони Гидденс (середина ХХ века) – британский социолог – считал, что социология – это общественная наука о социальных институтах и структуре общества.

7

Владимир Ядов (2-я половина ХХ века) – российский социолог – подчеркивает комплексное изучение данной наукой социальных процессов, отношений, закономерностей социальных действий и массового поведения людей.

Обобщая различные подходы, дадим следующее определение науке.

Социология – это общественная наука о поведении людей как представителей больших социальных групп, деятельности социальных институтов и взаимодействии социальных субъектов.

1.1. Объект и предмет социологии

Объектом социологической науки выступает социальная реальность. Особой отличительной чертой этой реальности М. Вебер определил осознанное взаимодействие людей: «ожидание ожидания ожидания». Человек с достаточной уверенностью ожидает, что другие люди от него ожидают и готовы отреагировать на его действия так, как он ожидает. «Сопряженность ожиданий», как основная черта социальной реальности, характерна для всех элементов общества: социальных групп и общностей, личностей и организаций.

Сопряженность взаимных ожиданий – главная характеристика социальной реальности, а значит и объекта социологии. Социальные изменения (экономические, политические, культурные) меняют систему ожиданий. Где они формируются и от чего зависят, поясняет предмет социологической науки.

Состояние научного знания современной социологии выражается в ее предмете. У каждой науки своя область интересов, которая исследуется при помощи эмпирических методов (наблюдения, эксперимента), а описывается при помощи теоретических понятий. Физика отображает физическую реальность через понятия гравитации, электрического взаимодействия, инерции, атомарного строения вещества. Понятия, описывающие предмет данной науки, относятся к фундаментальным.

Предмет науки – логически взаимосвязанная система фундаментальных понятий, описывающих часть объективной реальности, на которую нацелены методы исследования данной науки.

Совокупность понятий, называемая предметом науки, упорядочивает и организует отдельные факты в регулярные, повторяющиеся события. Социолога интересует не исключительное или уникальное, а закономерное и типичное. Предмет науки – это карта местности, дающая общий вид, описывающая схему происходящего.

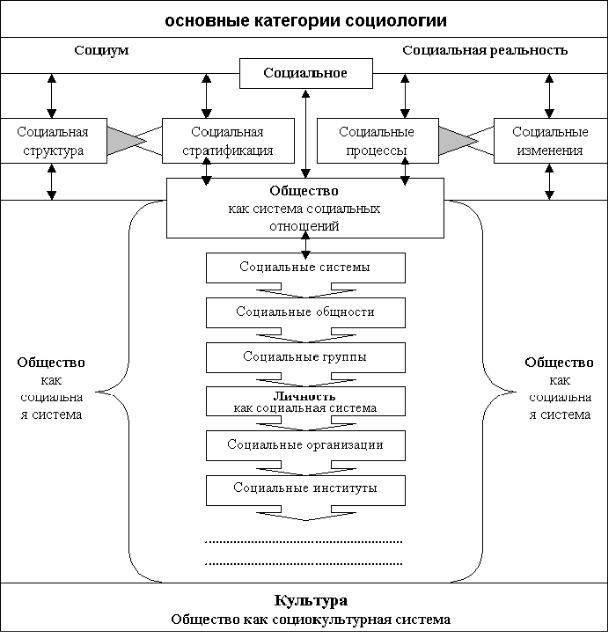

Предметом социологии выступает концептуальная (понятийная) схема социальной реальности, в которой ее главные черты и элементы приведены в систему и логически выводятся друг из друга (рис. 1.1).

Первокирпичиками предмета социологии выступают два понятия – статус и роль. Первое дает статистическое изображение социального субъекта, а второе – динамическое. Статусом называется позиция, положение человека в группе или обществе. Статус реализуется через роль. Люди ведут себя по-разному в одной и той же позиции, то есть придерживаются разных моделей поведения (ролей). Совокупность пустых, то есть незаполненных людьми статусов, образует социальную структуру общества. В социальную структуру общества входят также «социальные группы» и «социальные институты».

Социальные статусы связаны социальными отношениями. Общество опутано огромной сетью социальных отношений, под ней, этажом ниже, расположена другая сеть – межличностных отношений. Для социологии важно не то, в какие личные отношения вступают люди, а то, как сквозь них проходит более фундаментальное – социальные отношения. Всю жизнь люди учатся правильно исполнять социальные роли, следовать предписанным нормам и обязанностям. Этот процесс освоения культуры называется

социализацией.

Культура – совокупность традиций, обычаев, социальных норм, правил, регулирующих поведение тех, кто живет сейчас, и передаваемых тем, кто будет жить

8

завтра. Культура выступает фундаментом всего общества и отношений в нем. Преемственность культуры достигается через социализацию. А надзирает за тем, правильно или неправильно проходит социализация, особый механизм. Он называется социальным контролем.

Рис. 1.1. Основные категории социологии

Контроль пронизывает все общество, принимает множество форм и обличий (общественное мнение, цензура, сыск и т.п.), но состоит всего из двух элементов – социальных норм (предписаний, что должно делать) и санкций (вознаграждений и наказаний, стимулирующих соблюдение предписаний). Социальный контроль – механизм регуляции поведения индивидов и групп, включающий нормы и санкции. Когда в обществе нет законов и норм, устанавливается беспорядок, или аномия, а когда отдельный человек отклоняется от норм либо их нарушает, его поведение называют девиантным.

Когда мы заполняем пустые ячейки – статусы – людьми, то в каждой ячейке обнаруживаем по большой социальной группе: все пенсионеры, все русские, все учителя. Таким образом, за статусами стоят социальные группы. Совокупность больших социальных

9

групп (их иногда называют статистическими или социальными категориями) называется социальным составом населения.

У каждого человека есть потребности. Важнейшие, или фундаментальные, потребности у всех одинаковы, а второстепенные различны. Первые универсальны, то есть присущи всему населению, а стало быть, характеризуют общество в целом. Учреждения, призванные удовлетворять фундаментальные потребности общества, называются социальными институтами. Семья, производство, религия, образование, государство – фундаментальные институты человеческого общества, возникшие в глубокой древности и существующие по сию пору. В своей зачаточной форме семья, по свидетельству антропологов, появилась 500 тыс. лет назад. С тех пор она постоянно эволюционировала, принимая множество форм и разновидностей: полигамия, полиандрия, моногамия, сожительство, нуклеарная семья, расширенная семья, неполная семья и т. д. Государству 5-6 тысяч лет, столько же образованию, а религия имеет более почтенный возраст. Социальный институт – очень сложное учреждение, и самое главное – реально существующее. Ведь социальную структуру мы получаем, абстрагируясь от чего-то. Да и статус можно представить только мысленно. Конечно, соединить в единое целое всех людей, все учреждения и организации, которые на протяжении веков связаны с одной функцией – семьей, религией, образованием, государством и производством, – и представить их как один из институтов, тоже непросто. И все же социальный институт реален.

Во-первых, в каждый данный момент времени один институт представлен совокупностью людей и социальных организаций. Совокупность школ, техникумов, вузов, различных курсов и т. п. плюс министерство образования и весь его аппарат, научноисследовательские институты, редакции журналов и газет, типографии и многое другое, что связано с педагогикой, составляют социальный институт образования. Во-вторых, основные, или общие институты в свою очередь состоят из множества неосновных, или частных институтов. Их называют социальными практиками. К примеру, в институт государства входят институт президентства, институт парламентаризма, армия, суд, адвокатура, полиция, прокуратура, институт присяжных и т. д. Также обстоит дело с религией (институты монашества, крещения, исповеди и т. д.), производством, семьей, образованием.

Совокупность социальных институтов называется социальной системой общества. Она связана не только с институтами, но также с социальными организациями, социальным взаимодействием, социальными ролями. Одним словом, с тем, что движется, работает, действует.

Итак, сделаем вывод о социологии: статусы, роли, социальные группы существуют не сами по себе. Они формируются в процессе удовлетворения фундаментальных потребностей общества. Механизмами такого удовлетворения выступают социальные институты, подразделяющиеся на основные (их всего пять: семья, производство, государство, образование и религия) и неосновные (их гораздо больше), называемые еще социальными практиками. Вот мы и получили целостную картину общества, описанную при помощи социологических понятий. У этой картины две стороны – статическая, описываемая структурой, и динамическая, описываемая системой. А исходные кирпичики здания – статус и роль. Они тоже двойственны. Для завершения картины не хватает еще двух важных понятий – социальной стратификации и социальной мобильности.

Социальная стратификация – совокупность больших социальных групп, расположенных иерархически по критерию социального неравенства и называемых стратами.

Переход из одной страты в другую, неравную (скажем, из бедных в богатые), либо в равную (скажем, из водителей в трактористы) описывается понятием социальной мобильности.

Объект социологии – социальная реальность, которая изучается специальными методами, чтобы повысить уровень стабильности общества. Предмет – это тот ракурс, под

10