5 курс / Детская хирургия / Учебники / Национальное руководство Детская хирургия Разумовский

.pdf

|

|

Деформации шеи 1003 |

|

Таблица 69.1. Классификация форм кривошеи по С.Т. Зацепину |

|||

|

|

|

|

Патогенетическая |

Причины и характер заболевания |

||

характеристика |

|

|

|

врожденная |

приобретенная |

||

кривошеи |

|||

|

|

||

Миогенная |

Изменения грудино-ключич- |

Острый и хронический миозит грудино- |

|

|

но-сосцевидной и трапецие- |

ключично-сосцевидной мышцы. |

|

|

видной мышц |

Оссифицирующий миозит, саркома, эхи- |

|

|

|

нококкоз грудино-ключично-сосцевидной |

|

|

|

мышцы |

|

Артрогенная и |

Сращение шейных позвонков |

Кривошея Гризеля. |

|

остеогенная |

(болезнь Клиппеля–Фейля). |

Вывих и перелом шейных позвонков |

|

|

Клиновидные шейные позвон- |

(остеомиелит, туберкулез, метастазы |

|

|

ки. |

опухоли). |

|

|

Шейные ребра |

Прочие заболевания (рахит, спондилоар- |

|

|

|

трит и т.д.) |

|

Нейрогенная |

— |

Спастический паралич шейных мышц. |

|

|

|

Вялый паралич шейных мышц. |

|

|

|

Рефлекторная (болевая) кривошея при |

|

|

|

заболеваниях сосцевидного отростка, |

|

|

|

околоушной железы, ключицы и др. |

|

Дермодесмогенная |

Врожденные кожные |

Рубцы после обширных повреждений |

|

|

складки шеи (синдром |

кожи. |

|

|

Шерешевского–Тернера) |

Рубцы после воспаления и травм глубо- |

|

|

|

ких тканей |

|

Вторичная (ком- |

— |

Заболевания глаз. |

|

пенсаторная) |

|

Заболевания внутреннего уха |

|

•• укорочение грудино-ключично-сосцевидной мышцы с фиброзным перерождением;

•• внутриутробное воспаление грудино-ключично-сосцевидной мышцы с переходом в хронический интерстициальный миозит;

•• разрыв при тяжелых родах грудино-ключично-сосцевидной мышцы в нижней части, в области перехода мышечных волокон в сухожильные с последующей организацией рубца и отставанием роста мышцы в длину;

•• порок развития грудино-ключично-сосцевидной мышцы;

•• чрезмерное растяжение или микротравма молодой, незрелой мышечной ткани в родах с последующей организацией соединительной ткани.

Наибольшее количество сторонников нашла концепция врожденного порока развития грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Снижение эластичности способствует травматизации мышцы в момент родов, особенно при ягодичном предлежании плода. Следует отметить, что мышечную кривошею встречают у новорожденных даже после кесарева сечения.

Клиническая картина и диагностика

У детей первых 8–12 дней жизни признаки врожденной мышечной кривошеи едва уловимы и проявляются у незначительной части больных. Однако настороженность не должна быть утрачена, особенно в отношении детей, родившихся в ягодичном предлежании.

Начальный симптом заболевания проявляется к концу 2-й или началу 3-й недели жизни утолщением булавовидной формы в средней или нижней трети гру- дино-ключично-сосцевидной мышцы, что бывает следствием ее интранатального повреждения с кровоизлиянием и отеком. Это утолщение плотной консистенции,

69 Глава

Раздел IX

1004 Ортопедия

легко смещается вместе с мышцей, без признаков воспаления. Четко контурируемое утолщение мышцы максимально увеличивается к 5–6-й неделе (поперечно — до 2,0–2,5 см), а в последующем постепенно уменьшается и исчезает к 4–8-му месяцу жизни ребенка. В области исчезнувшего утолщения остается уплотнение мышцы, снижается ее эластичность подобно сухожильному тяжу, возникает отставание в росте по сравнению с одноименной мышцей противоположной стороны.

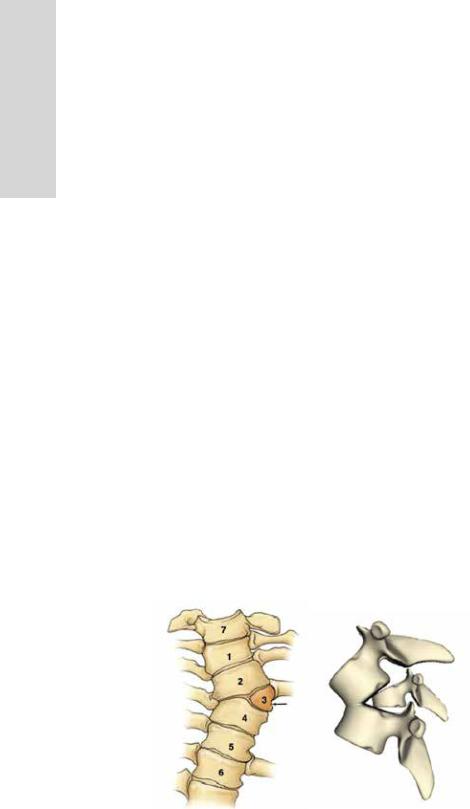

Фиксированное сближение точек прикрепления грудино-ключично-сосцевид- ной мышцы формирует наклон головы в пораженную сторону и одновременно ее поворот в противоположную, то есть вынужденное неправильное положение головы и шеи, или кривошею (рис. 69.1). Преобладание наклона головы указывает на преимущественное поражение ключичной ножки, преобладание поворота — на патологию грудинной ножки.

У детей в возрасте до 1 года деформация выражена незначительно. Недиагностированная своевременно кривошея, оставленная без лечения, про-

грессирует, особенно в период быстрого роста ребенка — после 3–6 лет. Наряду с увеличением фиксированного наклона и поворота головы, ограничения подвижности шеи, появляются вторичные компенсаторные приспособительные изменения, зависящие от выраженности поражения грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Заметно проявляются асимметрия и гемигипоплазия лицевого скелета. Размер лица пораженной стороны уменьшается вертикально и увеличивается горизонтально. В результате глазная щель сужается и располагается несколько ниже, контур щеки сглаживается, приподнимается угол рта. Нос, рот и подбородок располагаются на кривой, вогнутой с больной стороны. Стремление к вертикальному положению головы компенсируется высоким стоянием надплечья и лопатки, сколиозом в шейном и грудном отделах, а у детей старшего возраста — S-образным сколиозом шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника.

При двусторонней врожденной мышечной кривошее равнозначное укорочение грудино-ключично-сосцевидных мышц проявляется наклоном-выдвижением головы вперед с выраженным шейным лордозом, ограничением объема движений головы, особенно в сагиттальной плоскости, высоким стоянием ключиц. Разную степень поражения мышц нередко диагностируют как одностороннюю врожденную кривошею.

Дифференциальная диагностика

Кажущаяся внешняя идентичность развивающихся вторичных изменений при врожденной мышечной кривошее требует дифференциальной диагностики с другими врожденными (такими как синдром Клиппеля–Фейля, врожденные добавочные клиновидные шейные полупозвонки, добавочные шейные ребра, крыловидная шея) и приобретенными (такими как болезнь Гризеля, спастическая кривошея вследствие перенесенного энцефалита, родовая ЧМТ) формами кривошеи.

Деформации шеи 1005

Лечение Консервативное лечение

Консервативное лечение следует начать с двухнедельного возраста ребенка, то есть с момента проявления симптомов заболевания. Выполняют упражнения корригирующей гимнастики продолжительностью до 5 мин 3–4 раза в день: обеими руками берут голову ребенка, лежащего на спине, и без применения силы нежно наклоняют ее в здоровую сторону с одновременным поворотом в больную. Упражнения завершают на здоровой половине шеи массажем мышц, а на пораженной — лишь слегка давящим поглаживанием ладонной поверхностью ногтевых фаланг I–III пальцев на уровне уплотнения. При укладывании ребенка в постель здоровая сторона шеи должна быть обращена к стене; в результате, следя за происходящим в комнате, ребенок непроизвольно растягивает пораженную грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Параллельно с этим проводят курсы массажа и рассасывающей физиотерапии — электрофорез (с калия йодидом) по 12–15 процедур. После проведения 2–3 подобных курсов в подавляющем большинстве случаев удается достичь положительного результата, однако необходимо предупредить родителей о возможности рецидива, так как на пораженной стороне будет продолжаться отставание мышцы в росте. Исходя из вышеизложенного, родителям рекомендуют в случае получения эффекта проводить на первом году жизни ребенка четыре курса физиотерапии с массажем и 2–3 курса — на втором году.

Только у незначительной части детей при тяжелой степени недоразвития гру- дино-ключично-сосцевидной мышцы своевременно начатое и тщательно проводимое консервативное лечение не приводит к полному излечению.

Хирургическое лечение

В случае отсутствия положительной динамики рекомендуют оперативное лечение с 11–12-месячного возраста. В зависимости от выраженности изменений грудино-ключично-сосцевидной мышцы, окружающих тканей, деформации, возраста в основном применяют два метода оперативного вмешательства: миотомию грудино-ключично-сосцевидной мышцы с частичным ее иссечением и рассечением фасции шеи или пластическое удлинение этой мышцы.

Миотомия по Микуличу Техника операции. Проводят разрез кожи длиной 3–4 см над грудино-клю-

чично-сосцевидной мышцей параллельно ключице и выше нее на 1,5–2,0 см. Скальпелем рассекают поверхностную фасцию шеи. Тупо выделяют ножки кивательной мышцы. Одну из них берут зажимом Кохера, приподнимают и слегка ротируют. Под визуальным контролем выделяют заднюю поверхность мышцы.

У места ее прикрепления и выше, на расстоянии 3–5 см, накладывают два зажима Микулича. Расположенный между ними участок мышцы иссекают ножницами или скальпелем. В последнем случае под мышцу подводят зонд. Оставшиеся культи прошивают со стороны раны кетгутом. Подобную манипуляцию выполняют и с другой ножкой. Далее расслаивают глубокий листок фасции. Повернув голову в больную сторону и наклонив в здоровую (положение гиперкоррекции), убеждаются в отсутствии тяжей на боковой поверхности шеи. Голову выводят в прежнее положение, на кожу накладывают узловые швы. Из образовавшейся полости через введенный между швами зонд удаляют воздух и кровянистое содержимое. Делают наклейку. Накладывают ватно-марлевый воротник. На следующий день после перевязки послеоперационной раны шею фиксируют гипсовой повязкой в положении гиперкоррекции сроком на 1 мес.

Пластическое удлинение грудино-ключично-сосцевидной мышцы

Метод пластического удлинения m. sternocleidomastoideus внедрен в практику И.Э. Гаген-Торном (1917) и показан у детей старше 4–6 лет. Одним из преимуществ методики считают более выраженный косметический результат.

69 Глава

Раздел IX

1006 Ортопедия

Техника операции. Параллельно и проксимальнее на 1–2 см верхнего края ключицы производят разрез кожи над контурирующимися ножками m. sternocleidomastoideus. Линия разреза соответствует естественным складкам на шее, а длина его не превышает 4–5 см. Рассекают подкожно-жировую клетчатку, фасциальные листки и обнажают мышцу на протяжении нижней и средней трети. Из соединительнотканных тяжей выделяют ножки мышцы от места их прикрепления к грудине и ключице до бифуркации — перехода в общее брюшко. Сначала прошивают, перевязывают двумя кетгутовыми лигатурами ключичную ножку у места прикрепления к ключице и между лигатурами пересекают поперечно. Затем у перехода в общее брюшко отсекают стернальную ножку. Удлиняемая мышца не должна расслаиваться вдоль волокон. Голову пациента поворачивают в положение гиперкоррекции. Выполняют пальцем ревизию раны и пересекают соединительнотканные тяжи, препятствующие полной коррекции. Пересеченные мышцы сшивают «конец в конец» при гиперкорригированном положении головы. Для предотвращения разволокнения концы мышцы сшивают П-образными кетгутовыми швами. В случае разволокнения необходимо наложить внутриствольный кетгутовый шов. Необходим контроль за гемостазом. Рану ушивают внутрикожным косметическим швом капроновой нитью. На 2–3 дня накладывают корригирующий ватно-марлевый воротник, затем в положении гиперкоррекции — пластиковый воротник на 2–3 мес. С 12–14-го дня после операции назначают массаж (на стороне поражения — расслабляющие методы воздействия, на здоровой — стимулирующие), физиотерапевтические процедуры вплоть до окончания иммобилизации. После окончания 3-й недели разрешают легкие активные движения головой. Если отмечают тенденцию к рецидиву, иммобилизацию продолжают еще 3–4 нед.

После снятия иммобилизации лечебная гимнастика направлена на создание новых, координированных правильных движений, восстановление функциональных возможностей удлиненной мышцы. После операции восстанавливается симметрия переднего треугольника шеи.

Осложнения

При данной технике оперативного вмешательства возрастает вероятность рецидива основного заболевания, так как рубцовый процесс в области соединения мышц более выражен.

Благоприятные результаты консервативного и оперативного лечения не исключают необходимости диспансерного наблюдения, в том числе в пубертатный период.

При отсутствии лечения врожденной мышечной кривошеи формируется тяжелая непоправимая деформация: голова с поворотом стойко наклонена к надплечью, касается его щекой, резко выражены асимметрия лица и сколиоз шейно-груд- ного отдела позвоночника.

69.2. Крыловидная шея

Синонимы

Врожденная кожная складка шеи.

Определение

Крыловидная шея (pterigium colli) — дермодесмогенная форма кривошеи, один из признаков синдрома Шерешевского–Тернера (рис. 69.2).

Клиническая картина и диагностика

У новорожденных отмечают избыток и чрезмерную подвижность кожи на шее, иногда крылоподобные складки кожи над суставами конечностей. Наряду с этим

Деформации шеи 1007

69 Глава

а |

б |

Рис. 69.2. Больной с крыловидной шеей (синдром Шерешевского–Тернера): а — вид спереди; б — вид сзади

обнаруживают отеки, преимущественно задней поверхности рук и ног, исчезающие через несколько месяцев. С возрастом кожные складки натягиваются по боковым поверхностям шеи от сосцевидного отростка до середины надплечий, напоминая крылья летучей мыши, — отсюда и название «крыловидная шея».

В связи с натяжением кожных складок лицо больного приобретает застывшее выражение (лицо сфинкса), голова представляется втянутой между надплечьями, шея кажется короткой, ушные раковины деформированы.

Синдром Шерешевского–Тернера у больных проявляется различными аномалиями скелета:

•• бочкообразной, реже плоской грудной клеткой;

•• деформациями позвоночника (кифозом, сколиозом, укорочением и сращением тел позвонков, spina bifida);

•• плосковальгусным положением стоп, укорочением IV плюсневых и пястных костей;

•• отставанием в росте на фоне нормальных пропорций тела;

•• аномалиями сердечно-сосудистой (коарктация аорты, стеноз устья аорты и легочной артерии, дефект межжелудочковой перегородки) и/или мочевыделительной (подковообразная почка, двойные лоханки) систем;

•• к пубертатному периоду — признаками полового инфантилизма;

•• задержкой умственного развития;

•• при рентгенографии конечностей — задержкой появления ядер окостенения и слиянием эпифизов с метафизами, значительно превышающим возрастные сроки.

Наличие вышеуказанных признаков — показание к цитогенетическому исследованию.

Лечение Консервативное лечение

Лечение синдрома Шерешевского–Тернера необходимо осуществлять совместно с педиатром. Целесообразно применение эстрогенов (курс — 6–12 мес) после прекращения роста больного.

Раздел IX

1008 Ортопедия

Хирургическое лечение

Лечение крыловидной шеи оперативное. Рекомендуют кожную пластику методом встречных треугольных кожных лоскутов, что позволяет получить благоприятные косметический и функциональный результаты.

69.3. Болезнь Клиппеля–Фейля

Синоним

Синдром короткой шеи.

Определение

Деформация шейного отдела позвоночника, описанная М. Клиппелем и А. Фейлем в 1912 г., представляет собой остеогенную форму врожденной кривошеи.

Генетические аспекты

Болезнь Клиппеля–Фейля — врожденный дефект (118100, 148900, , также 214300, ρ), проявляющийся короткой шеей, обширным слиянием шейных позвонков и аномалиями ствола мозга и мозжечка.

Может сочетаться с кондуктивной тугоухостью, карликовостью, аплазией влагалища и почек (148860), нейросенсорной тугоухостью и асимметрией лица (148870).

Клиническая картина

Для болезни Клиппеля–Фейля характерны следующие проявления.

•• Укорочение шеи. Нередко создается впечатление, что относительно увеличенная голова по сравнению с размерами тела расположена непосредственно на туловище.

•• Голова наклонена в сторону и кпереди, подбородок иногда прилежит к грудине.

•• Асимметрия лица и черепа часто сопровождается косоглазием, нистагмом.

•• Ушные мочки приближены к надплечьям, граница волос затылочной области располагается на уровне грудных позвонков и даже верхнего края лопаток.

•• Активные и пассивные движения головы ограничены или отсутствуют.

•• Кифоз или кифосколиоз шейно-грудного отдела позвоночника, высокое расположение надплечья и лопаток. Деформация кости не сопровождается болевыми ощущениями.

Диагностика

При рентгенологическом исследовании из множества сочетаний различают два варианта:

•• уменьшение количества шейных позвонков, их сращение с невозможностью дифференциации, сопровождающееся несращением дужек позвонков;

•• синостоз деформированного спаянного конгломерата шейных позвонков с затылочной костью и верхними грудными позвонками, нередко наличие добавочных шейных ребер и синхондроз высокорасположенной лопатки с позвоночником.

Лечение

При наличии подвижных сегментов позвоночника в шейном отделе необходимы ранняя лечебная физкультура, массаж, в случае прогрессирования кривошеи — ношение корригирующего воротника.

Глава 70

Деформации позвоночника

А.В. Губин, С.О. Рябых

По степени агрессивности течения все деформации позвоночника можно разделить на две большие группы: первая — косметическая проблема нарушения пластической анатомии туловища, часто представленная при типичном идиопатическом сколиозе; вторая и наиболее опасная группа — проблема развития жизнеугрожающих осложнений на фоне агрессивного течения деформации осевого скелета. Врожденные кифозы и сколиозы, деформации позвоночника при наследственных системных, нейромышечных заболеваниях требуют особой, вертебрологической настороженности.

Интерпретация признаков деформации или отклонений от нормального развития позвоночника у детей в различные возрастные периоды жизни не всегда бывает простой задачей. Прежде чем определиться в деформациях позвоночника, необходимо напомнить о нормальном развитии и формировании естественных изгибов позвоночника.

Гален (II в. н.э.) ввел следующие определения:

•• лордоз — отклонение в сагиттальной плоскости вперед;

•• кифоз — отклонение в сагиттальной плоскости назад;

•• сколиоз — искривление во фронтальной плоскости.

У новорожденного позвоночник имеет форму пологой, выгнутой кзади дуги, то есть равномерного кифоза: в положении лежа на спине на ровной поверхности позвоночник становится прямым. На 3–4-м месяце жизни ребенок поднимает и удерживает головку, откидывая ее назад; в результате уравновешивания затылочных и лестничных мышц развивается физиологический шейный лордоз.

В 6–7 мес ребенок хорошо сидит, позвоночник подвижен, и под действием силы тяжести головы, плечевого пояса, внутренностей, устойчивого лордоза и уравновешивания мышцами спины формируется кифоз грудного отдела. В 8–9 мес ребенок начинает стоять, в 10–12 мес — ходить, при этом за счет мышц, сгибающих бедро (в основном m. psoas major), таз наклоняется вперед, увлекая поясничную часть позвоночника. Туловище в вертикальном положении уравновешивается ягодичными мышцами и мышцами спины — формируется физиологический лордоз поясничного отдела позвоночника.

Возникшие к концу первого года жизни физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости, свойственные позвоноч-

Раздел IX

1010 Ортопедия

нику взрослого, продолжают развиваться и индивидуально формируются в процессе роста ребенка, завершаясь к 17–22 годам.

Ортостатическое, то есть вертикальное положение человека, определяет статику и осанку. Большое влияние на формирование осанки имеют внешние условия, режим дня, питание, физические перегрузки при спортивных занятиях, перенесенные заболевания, а также все то, что вносит дисбаланс в уравновешенное состояние мышечно-связочного каркаса и позвоночника. В результате формируется нормальная или патологическая осанка.

Методика осмотра

В целях определения осанки, выявления деформаций позвоночника следует осматривать ребенка в положении стоя спереди, сзади и сбоку. При этом обращают внимание на положение головы, надплечий, форму и симметричность грудной клетки, выступание ребер, положение лопаток (уровень нижних углов, расстояние от вертебрального края до средней линии и отстояние от грудной клетки); симметричность треугольников, образованных выемкой талии и рукой; изгибы позвоночника, их выраженность, наличие боковых искривлений стоя и при наклоне туловища вперед; положение таза, симметричность ягодичных складок, размеры и форму конечностей. Необходимо исследование походки ребенка и объема движений в крупных суставах конечностей. Объем движений позвоночника

иего болезненность проверяют сгибанием туловища вперед, назад, в сторону и ротацией вокруг оси. Локальную боль определяют пальпацией остистых отростков

иумеренной нагрузкой на надплечья.

а |

б |

в |

г |

д |

Рис. 70.1. Типы осанки по Штаффелю: а — нормальный тип осанки (физиологическое искривление умеренно выражено, угол наклона таза от 28 до 31°); б — сутулая спина, поясничный лордоз и наклон таза уменьшены; в — плоская спина, физиологические изгибы не выражены, сглажен поясничный лордоз, резко уменьшен наклон таза, предрасположенность к сколиозам; г — плоско-вогнутая спина, физиологические изгибы сглажены, за исключением поясничного лордоза; д — круглая спина, физиологические изгибы компенсаторно увеличены, наклон таза нормальный (из издания 2009 г.)

Деформации позвоночника 1011

При нормальной осанке вертикальная ось во фронтальной плоскости тела проходит по линии от середины теменной области позади линии, соединяющей углы нижней челюсти, вниз через линию, соединяющую оба тазобедренных сустава и середину стопы. При этом угол наклона таза на 4-м году жизни равен 22°, на 7-м — 25°, у мужчин — 31°, у женщин — около 28° (отклонение 4° считают нормальным). Увеличение или уменьшение физиологической выпуклости позвоночника в сагиттальной плоскости с увеличением или уменьшением наклона таза создает патологические типы осанки: сутулая спина, плоская спина, плоско-вогнутая спина, круглая спина (рис. 70.1).

При нормальной осанке вертикальная ось в сагиттальной плоскости, опущенная от бугра затылочной кости, проходит через остистый отросток VII шейного позвонка, складку между ягодичными мышцами и середину четырехугольника опоры (площадку, занимаемую стопами и поверхностью между ними). В результате сила тяжести тела распределена равномерно на обе ноги, что оптимально. Вертикальная ось отклоняется влево или вправо при неравномерном распределении силы тяжести. Это происходит при асимметрии развития некоторых групп мышц туловища, особенно в период бурного роста, что выявляют при осмотре в наклонном положении. При неодинаковой длине конечностей искривление позвоночника устраняют подкладыванием специальной стельки под стопу укороченной конечности.

Степень фиксации искривления позвоночника проверяют приподниманием тела ребенка двумя руками за подмышечные впадины в положении стоя или лежа на животе. При подобном методе исследования нефиксированное искривление выпрямляется.

Если искривлениям позвоночника сопутствует ротация вокруг продольной оси тела, а при наклоне тела выявляется даже небольшое выстояние ребер кзади с одной стороны или выбухание поясничных мышц либо их сочетание, прежде всего следует думать о сколиозах, а не о патологической осанке.

70.1. Врожденные деформации позвоночника

Коды по МКБ-10

Q67.5. Врожденная деформация позвоночника. M41. Сколиоз.

Q76.3. Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости.

Под врожденной деформацией позвоночника понимается деформация в любой плоскости или деформация в 2–3 плоскостях, обусловленная пороком развития позвонка (позвонков) по типу эмбриопатии.

Классификация пороков позвонков

Большинство пороков развития осевого скелета относится к эмбриопатиям — аномалиям, которые возникают в сроки от 16-го дня до конца 8-й недели гестации.

Наибольшее распространение получила классификация G.D. MacEwen (1972), в которой пороки позвоночника разделены на четыре группы: нарушение формирования позвонков, нарушение слияния, нарушение сегментации и комбинированные пороки. В течение последующих десятилетий классификация уточнялась и дополнялась. Э.В. Ульрих в 1985 г. наиболее полно детализировал эту классификацию вариантами аномалий внутри групп, установил роль каждого порока в генезе и течении деформации, а также выделил отдельную группу — аномалии формирования позвоночного канала (табл. 70.1).

70 Глава

Раздел IX

1012 Ортопедия

Таблица 70.1. Классификация пороков позвоночника

|

По виду эмбриопатии |

|

По виду деформации |

1. |

Нарушения формирования позвонков (полупозвон- |

1. |

Нейтральные. |

ки, клиновидные позвонки). |

2. |

Сколиозогенные. |

|

2. |

Нарушения слияния позвонков. |

3. |

Кифозогенные. |

3. |

Нарушения сегментации позвонков. |

4. |

Лордогенные. |

4. |

Комбинированные пороки. |

5. |

Кифоили лордосколиозогенные |

5. |

Пороки развития позвоночного канала (синдром |

|

|

спинальной дизрафии: диастематомиелия, дермальный |

|

|

|

синус, дермоиды, липома) |

|

|

|

Различают два варианта нарушения формирования позвонков.

Под боковым полупозвонком понимается такое нарушение формирования позвонка, при котором развивается только его половина (тело и полудуга), другая отсутствует (агенезия коллатерального ядра формирования). Преимущественная гипоплазия передних отделов тела формирует заднебоковой полупозвонок. В силу асимметрии апофизарных ростковых пластинок вступает в силу действие закона Hueter–Folkmann и степень деформации постепенно нарастает.

Клиновидные позвонки формируются при гипоплазии одной из половин позвонка. Нарушения формирования позвонков могут быть комплектными (при правильной комплектности позвонков) или сверхкомплектными (при избыточной комплектности), возникнуть в любом отделе позвоночника, но чаще — в грудном и поясничном отделах (рис. 70.2). В этих случаях с рождения имеется сколиотиче-

ская деформация позвоночника, но не всегда она своевременно обнаруживается. Под нарушением слияния понимают вариант врожденной дизрафии позвонков

(синонимы — бабочковидные позвонки). Выделяют нейтральную симметричную форму при удовлетворительном развитии половин позвонка (рис. 70.3, а), кифозогенную симметричную форму при симметричной гипоплазии зачатков тела (рис. 70.3, в)

исколиозогенную форму при асимметричной гипотрофии тела (рис. 70.3, б). Нарушение сегментации позвонков (синонимы: гемивертебральное сра-

щение, недостаточность сегментации, асимметричное нарушение сегментации позвонков, боковой несегментированный стержень) — порок развития нескольких позвонков, заключающийся в сращении тел, дуг, дугоотростчатых суставов, поперечных отростков и ребер (рис. 70.4).

а |

б |

Рис. 70.2. Варианты нарушения формирования позвонков: а — сколиозогенные, б — кифозогенные