- •Криминальная психология и виктимология

- •1. Психологический анализ преступного поведения

- •2. Психологические особенности предкриминальных групп

- •3. Сознательное и подсознательное в психической регуляции преступного поведения

- •1. Интеллектуальная регуляция преступного поведения

- •2. Эмоциональная регуляция преступного поведения

- •3. Импульсивная регуляция преступного поведения

- •Терроризм имеет в качестве культурного основания нигилизм

- •Психология личности террориста

- •12. Общая характеристика и психологические особенности преступных действий

- •1) Объект, 2) объективную сторону, 3) субъект и 4) субъективную сторону преступления.

- •В преступлении в итоге волевого действия можно выделить три основных этапа.

- •При проведении поведенческого анализа преступления необходимо последовательно ответить на три основных вопроса:

- •Социально-психологический портрет современной женщины-преступницы

- •34. Мотивация преступного поведения. Содержательная характеристика мотивации преступных деяний

- •35. Понятие и общая психологическая характеристика цели преступления. Соотношение мотива и цели в преступлении

- •41. Типологии личности преступника в криминологии и криминальной психологии

- •Социально-адаптивный тип личности преступников

- •47. Психологические особенности личности преступников-профессионалов и рецидивистов

- •48. Психологические особенности личности, совершающей преступление по неосторожности в связи с дефектом саморегуляции

- •49. Психологические особенности личности преступника с психическими аномалиями и проблема ограниченной вменяемости

- •50. Психологические особенности личности, совершающей преступление в состоянии аффекта и проблема виктимности

- •Проблема виктимности.

- •Проблема профилактики правонарушений несовершеннолетних

- •52. Психологические особенности личности, совершающей преступления на сексуальной почве

- •55. Психологическая характеристика криминальной субкультуры: структура, атрибуты, нормы, специфика межличностных и социальных отношений

- •Виды виктимности

- •61. Психологические особенности личности жертв корыстных преступлений

- •62. Психологические особенности личности жертв насильственных преступлений

- •Изнасилование

Терроризм имеет в качестве культурного основания нигилизм

отказ от общей этики

общечеловеческие ценности отвергаются или сводятся на нет - они просто не существуют для современного терроризма

он отрицает основное право человека - право на жизнь

Акты терроризма отличает публичный характер их исполнения. Террористы принимают в расчет общественной резонанс, вызванный их действиями, за которым следует обвинение в адрес правоохранительных и властных органов, неспособных защитить граждан.

Вслед за самим террористическим актом обычно его организаторы, устроители и исполнители, публично «берут ответственность» за его осуществление и объявляют, во имя чего совершен террористический акт, а также иногда условия прекращения подобных актов.

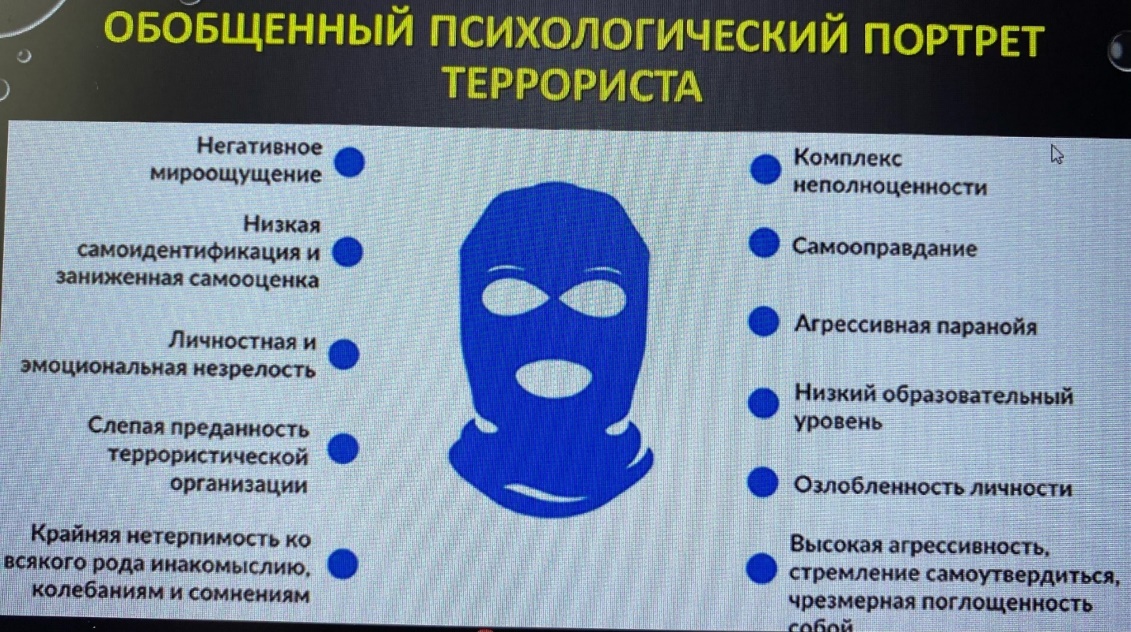

Психология личности террориста

Изучение личности террориста - задача крайне сложная. Террористы практически не доступны исследователям. Имеющиеся материалы чаще всего основаны не на эмпирических изысканиях, не на обследовании конкретных террористов, а на общих представлениях тех или иных авторов о том, какими особенностями должны обладать эти преступники.

Общая черта многих террористов – тенденция к экстернатизации, поиску вовне источников личных проблем. Другие характерные черты – постоянная оборонительная готовность, чрезмерная поглощенность собой и незначительное внимание к чувствам других. Была обнаружена психодинамика, сходная с той, которая обнаружена в случаях, граничащих с нарциссическими расстройствами. Проявления нарциссизма в форме самолюбования, утверждений об исключительности и особых правах своей национальной, религиозной или классовой группы и ее представителей, о собственных выдающихся способностях и др. можно обнаружить у большинства террористических объединений, например чеченских и ирландских (Поуст, 1993).

Э.Фромм специально анализирует явление нарциссизма среди причин человеческой деструктивности, составной частью которой является терроризм. Э.Фромм определяет нарциссизм «как такое эмоциональное состояние, при котором человек реально проявляет интерес только к своей собственной персоне, своему телу, своим потребностям, своим мыслям, своим чувствам, своей собственности и т.д. В то время как все прочее, что не составляет часть его самого и не является объектом его устремлений, – для него не наполнено настоящей жизненной реальностью, лишено цвета, вкуса, тяжести, а воспринимается лишь на уровне разума. Лишь то имеет значимость, что касается его самого, а остальной мир в эмоциональном отношении не имеет ни запаха, ни цвета; и потому человек-нарцисс обнаруживает слабую способность к объективности и серьезные просчеты в оценках» (Фромм, 1992).

Личность террориста характеризуется сочетанием истерических и эксплозивных черт, высоким уровнем нейротизма и фрустрированностью; психопатологический компонент личности террориста чаще всего связан с ощущением реального или мнимого ущерба, понесенного террористом, дефицита чего-то необходимого, настоятельно потребного для личности.

Мотивы

Что побуждает человека заниматься террористической деятельностью, какие мотивы толкают его в члены террористической организации? Анализ реальных субъективных мотивов, которыми руководствуются люди, участвовавшие в террористическом акте, позволяет выделить следующие основные группы таких мотивов

1. Меркантильные (корыстные) мотивы

Террор, как и любая сфера человеческой деятельности представляет собой на определенном уровне оплачиваемый труд. Соответственно, для определенного числа людей занятие террором - просто способ заработать

2. Идеологические мотивы

Это мотивы, основанные на совпадении собственных ценностей человека с идеологическими ценностями группы или организации. Такой мотив возникает как результат вступления человека в некоторую общность или же, возникнув, сам ведет человека в ту общность, которая соответствует имеющейся у него мотивации. В таких случаях террор становится для него не просто средством реализации некоторой идеи, а еще и своего рода «заданием», «поручением», «миссией» со стороны данной общности

3. Мотивы преобразования, активного изменения мира

Это очень сильные мотивы, связанные с пониманием несовершенства и несправедливости существующего мира и настойчивым стремлением улучшить, преобразовать его.

4. Мотив своей власти над людьми

Через насилие террорист утверждает себя и свою личность, обретая власть над людьми. Вселяя страх, он усиливает эту власть.

5. Мотив интереса и привлекательности террора как сферы деятельности

Для определенных лиц, особенно из числа лиц, которых не волнуют меркантильные мотивы и достаточно образованных, террор бывает интересен просто как новая, необычная сфера занятий. Их занимают связанный с террором риск, разработка планов, всевозможные детали подготовки к террористическому акту, нюансы его осуществления.

6. «Товарищеские» мотивы эмоциональной привязанности

В разнообразных вариантах - от мотива мести за вред, нанесенный товарищам по борьбе, единоверцам, родственникам и т.д. до мотивов традиционного участия в терроре, потому что им занимался кто-то из друзей, родственников или единоверцев. Тогда в террор идут «за компанию».

7. Мотив самореализации

С одной стороны, самореализация - удел сильных духом людей, наиболее полное осуществление личности, ее полная самоотдача, растворение человека в террористическом акте, вплоть до самопожертвования. Однако, с другой стороны, такая самореализация - признание ограниченности возможностей и констатация несостоятельности человека, не находящего иных способов воздействия на мир, кроме насилия и деструкции. Такая самореализация, оборачивающаяся самоуничтожением, означает, прежде всего, признание факта психологической деструкции личности.

8. Желание собственной гибели

Конечно, террористы редко стремятся к собственной гибели и большинству из них так или иначе свойственен инстинкт самосохранения, но отдельные исключения из этого правила представляют собой патологические случаи, в особенности это касается террористов-смертников.

Террористические группы имеют строго иерархизированную структуру, ограниченные межличностные связи, когда члены группы могут не знать ее организаторов и других соучастников. В таких группах исполнителями террористических актов являются фанатично настроенные лица или попавшие в полную зависимость от организаторов, потерявшие родственные связи и обреченные на жизнь в нужде или одержимые чувством мести. В данных группах устанавливается жесткое подчинение организаторам и жестокие санкции вплоть до убийства за невыполнение их требований или проявление психологической слабости. Нормы взаимоотношений подчинены требованиям конспирации, взаимного контроля.

Психическое состояние членов группы, готовность к подчинению и решимость совершения требуемых преступных действий постоянно проверяются и поддерживаются проводимым идейно-психологическим влиянием.

Настрой членов группы выражает собой обреченность отдать жизнь за идеи, которые внушают организаторы, хотя цели организаторов могут носить корыстный характер или выражаться в стремлении прихода к власти в государстве.

---

Жертва террористического акта - лицо (или группа лиц), перенесшее непосредственно посягательство на свои основные права со стороны другого лица (или группы лиц), действующего сознательно (Щербакова, 2005).

Жертвы терроризма, как правило, последовательно испытывают следующие чувства: страх, который перерастает в ужас, вызывающий апатию или панику, которая может преобразоваться в агрессию. Также есть мнение о существовании различий в поведении жертвы в зависимости от гендерной принадлежности, уровня образования, интеллектуальных способностей и уровня благосостояния человека. Одним из главных последствий террористического акта является психопатологическая симптоматика у его жертв и свидетелей.

Смысл психической травмы состоит в том, что люди, перенесшие стрессовое событие, через некоторое время могут обнаружить, что они не могут жить и взаимодействовать в обществе, справляясь с возникающими жизненными проблемами по-прежнему. Посттравматическому стрессу подвержены как непосредственно жертвы, так и «зрители», которые стали свидетелями травматического события или узнали о нем через средства массовой информации.

К наиболее серьезным психическим расстройствам от воздействия психической травмы принадлежат острое стрессовое расстройство (ASD) и посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD). Такие заболевания серьезно нарушают качество жизни людей, могут вызвать устойчивую психическую неспособность человека к нормальному функционированию.

Диагностика острого стрессового расстройства

Острое стрессовое расстройство — это интенсивная, неприятная и дисфункциональная реакция, которая начинается вскоре после подавляющего травматического события и длится менее месяца. Если симптомы длятся более месяца, у людей диагностируется посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Острое стрессовое расстройство диагностируется, когда человек:

подвергся напрямую или косвенно травмирующему событию;

Кроме того, также должны иметь место минимум 9 из следующих симптомов в течение от 3 дней до 1 месяца:

Повторяющиеся, неконтролируемые и назойливые тревожные воспоминания о событии

Повторяющиеся тревожные сны о событии

Ощущения того, что травмирующее событие повторяется, например, при возвратных вспышках

Сильный психологический или физический стресс при напоминании о событии (например, при входе в подобное место или при звуках, подобных тем, которые человек слышал во время события)

Постоянная неспособность испытать положительные эмоции (например, счастье, удовлетворение или чувства любви)

Измененное ощущение реальности (например, ощущение себя в трансе или как будто время замедлилось)

Потеря памяти в отношении важной части травмирующего события

Усилия, чтобы избежать тревожных воспоминаний, мыслей или чувств, связанных с событием

Усилия, чтобы избежать внешних напоминаний (людей, мест, разговоров, деятельности, объектов и ситуаций), связанных с событием

Беспокойный сон

Раздраженность или вспышки гнева

Чрезмерное внимание к возможности опасности (сверхнастороженность)

Трудности с концентрацией внимания

Преувеличенная реакция на громкие звуки, внезапные движения или другие стимулы (реакция вздрагивания)

Кроме того, симптомы должны вызывать значительные страдания или значительно мешать функционированию.

---

Словосочетание «стокгольмский синдром» появилось и приобрело научную устойчивость после уголовного преступления, имевшего место в г. Стокгольме (Швеция) в 1973 г. – тогда во время неудачного совершения вооруженного налета на банк с целью ограбления двое злоумышленников захватили несколько банковских служащих как заложников, которые пробыли в этом качестве шесть дней. Сотрудниками полиции и психологами-криминалистами было отмечено, что не только возникла устойчиво-положительная эмоциональная связь между одной из заложниц и одним из захватчиков, но и уже после своего освобождения экс-заложники ходатайствовали перед властями о прощении преступников, мотивируя это тем, что они (налетчики) вели себя как добрые и порядочные люди (во время штурма заложники даже пытались заслонить их собой от группы захвата).

Сущность этого социально-психологического феномена формулируется в следующих тезисах:

у заложников могут возникать, наряду со своеобразной симпатией к захватившим их террористам, негативные эмоции (неприязнь и даже ненависть) к законным властям вообще и к их конкретным представителям в частности;

у террористов в свою очередь не исключается появление симпатии и сочувствия к своим жертвам (заложникам), что в какой-то степени препятствует нанесению им большего ущерба, а также может сыграть позитивную роль в их частичном (выборочном) или даже полном освобождении.

«Стокгольмский синдром» проявляется, таким образом, в неожиданной и резкой перестройке, переориентировке не только эмоциональной, но и ценностно-мотивационной сфер людей, подвергшихся насильственному захвату и удержанию преступниками в качестве заложников, что может иметь своим следствием появление среди последних негативизма (недоверия и даже враждебности) по отношению не только к тем конкретным властным (правоохранительным) структурам, которые делают попытки пресечь действия террористов и освободить заложников, но и к властям вообще.

Исследователями было подмечено, что двусторонняя положительная связь между преступниками и их жертвами не формируется немедленно, а устанавливается в среднем на третий день пленения. Вероятно, своеобразным ускорителем, катализатором этого процесса выступает насыщенность событиями периода удержания жертв: чем больше событий происходит и чем они важнее, существеннее для обеих сторон, тем быстрее происходит формирование рассматриваемого синдрома, который проявляется в двух ипостасях – в стремительно развивающемся отчуждении заложника от «мира» и в растущем расположении его к преступнику.

Способствуют появлению (формированию) «стокгольмского синдрома» такие факторы, как:

интенсивность психотравмирующего воздействия на заложников во время их захвата и особенно во время удержания;

продолжительность удержания (но после трех–четырех дней это имеет мало значения);

неизбежная, имеющая целью физически выжить, зависимость заложников от захватчиков;

оторванность (в том числе и психологическая) заложников от властей и от привычного для них окружения.

7. Типы террористов-смертников

(Статный В.М., методическое пособие «Основы профайлинга»)

Анализ и оценка террористических актов, совершенных в мире за последние годы, позволит выделить 6 наиболее распространенных типов террористов-смертников:

1. Террорист-зомби. Зомбирование (психопрограммирование) означает психологическую обработку человека (с использованием гипноза и психотропных веществ), при котором он получает установку на конкретное действие — совершение террористического акта. Человек не осознает, что он делает и что с ним происходит. Зомбированию могут подвергнуться как психические здоровые лица, так и граждане с различной степенью психических заболеваний.

2. Террорист-мститель. Месть может быть направлена на объекты государственной власти или правоохранительные органы, на конкретное лицо.

3. Террорист-патриот (за веру). Это самый распространенный тип. Под воздействием опытных инструкторов формируется фанатическое убеждение в своей вере, идеях и образ врага в виде представителей другой веры, национальности. Совершение террористического акта воспринимается как джихад против неверных, как подвиг за веру или освобождение своего народа. Он осознает, что убивает людей и уничтожает имущество, и желает этих последствий. Он идет на преступление с прямым умыслом и убежден в своей правоте.

4. Террорист за деньги. Идет на совершение теракта из-за корыстных побуждений (выполняя задание тех, от кого находится в полной финансовой зависимости, или, находясь в крайней нужде и пытаясь материально обеспечить свою семью). Такой террорист характеризуется отсутствием идейных побуждений и безразличием к окружающим.

5. Террорист по неволе. К совершению теракта могут подтолкнуть человека и путем шантажа (взятием в заложники членов его семьи, угроза преданию огласки каких-либо дискредитирующих сведений и т.д.) или по решению шариатского суда за совершение преступления (глубоко верующего человека таким образом заставляют искупить вину перед богом).

6. Террорист, имеющий бредовые идеи. Чаще террорист одиночка, страдающий различными видами психических отклонений. В силу своих психопатологических особенностей и навязчивых идей, он любой ценой жаждет славы (мания величия), уничтожить преследующих его врагов (мания преследования) или желает переустроить страну (мир, вселенную).

Несмотря на многообразие типов террористов-камикадзе, у них много общего: нахождение в постоянном психоэмоциональном стрессе, вызванном суицидальными мыслями и страхом попасть живым в руки спецслужб вызывает тревожное состояние (обостряются чувства беспокойства, подозрительности и недоверия к окружающим людям, особенно при неожиданных контактах с людьми).

Сильный стресс перед задержанием редко означает, что террорист смертник боится разоблачения и наказания. Он боится того, что задержание не позволит реализовать задуманный террористический акт.

Внешние проявления этого страха являются: бледное (или сильно покрасневшее) лицо, угрюмый взгляд, потливость (особенно руки), дрожание пальцев рук, скованные движения. Перед продвижением вперед он наблюдает за действиями других людей, при нахождении впереди сотрудников полиции стремится изменить направление движения и обойти их.

8. Эмоциональная регуляция преступного поведения

См. 3

9. Преступные группы как объект исследования юридических наук и криминальной психологии

Преступные группы выступают объектом изучения юридических наук - криминологии, уголовного права, криминалистики, а также юридической психологии (криминальной, оперативной, следственной, превентивной).

В криминологических исследованиях обращается внимание на ряд формальных характеристик преступных групп, таких как численность, особенности состава, криминальная специализация группы, устанавливаются тенденции и закономерности групповой преступности, разрабатываются научные рекомендации по ее предупреждению.

В криминалистических исследованиях изучаются особенности совершения преступными группами различных видов преступлений, устанавливаются закономерные особенности совершения этих деяний, что позволяет более эффективно их раскрывать и расследовать преступления.

В юридической психологии изучаются социально-психологические явления и механизмы присущие преступным группам, позволяющие более глубоко понять особенности их образования и функционирования, что необходимо для решения многих задач правоохранительной деятельности (раскрытия, расследования групповых преступлений, принятия судебных решений, предупреждения групповых преступлений).

10. Импульсивная регуляция преступного поведения

См. 3

11. Психологические особенности преступных групп, совершающих корыстные и корыстно-насильственные преступления

Криминальная специализация преступной группы накладывает отпечаток на особенности ее психологии.

Она обусловлена личностными качествами преступников, их способностями, умственными качествами, чертами характера.

Так, относительно примитивные преступления – грабежи, разбои, вымогательства, кражи с неохраняемых строений (дач, подвалов, бытовок) не требуют детальной подготовки, а рассчитаны на грубую физическую силу, наглость, готовность к риску. Их совершают лица, обладающие такими качествами, которые не способны на более квалифицированные преступления, не желают себя обременять детальной подготовкой и совершенствованием «криминального мастерства».

Группы грабителей, вымогателей, лиц, совершающих разбойные нападения имеют малую, реже среднюю численность, мотивация образования группы основывается на совместном пьянстве, иных примитивных формах проведения времени. Отношения строятся достаточно свободно без жесткого поддержания дисциплины и подчинения лидеру. Периодически могут возникать конфликты, которые сглаживаются из-за безвыходной необходимости совместно добывать средства на питание, пьянство и развлечения. Такие группы совершают преступления по мере траты денег. Иногда группами грабителей и разбойников руководит профессиональный преступник, не участвующий лично в совершении нападений. Такие группы иногда образуются случайно при встрече знакомых или незнакомых лиц, отбывших наказание на вокзалах, возле пивных, на рынках.

Грабители, разбойники иногда действуют спонтанно, о распределении ролей договариваются при оценке ситуации накануне совершения преступления. Некоторая предварительная подготовка наблюдается в группах, совершающих разбойные нападения с проникновением в квартиру. У этих групп есть свой излюбленный способ проникновения в квартиру, стиль воздействия на хозяев имущества (угроза жизни ребенку, пытки и т.п.). Члены групп как правило «живут на равных», однако лидер обязательно имеется и принимает решения. Добытое преступным путем сообща расходуется на питание, употребление спиртного, наркотиков и другие увеселительные мероприятия.

Ряд корыстных преступлений требует криминальных умений и умственных способностей. К таким преступлениям относятся мошенничество, карманные кражи, кражи имущества из помещений, обеспеченных сигнализацией и сложными запорами, разбойные нападения на охраняемые объекты. В этой связи в группы, совершающие такие преступления, организуются при наличии преступника, обладающего такими умениями и способностями. Как правило он является лидером, планирует, подготавливает и руководит преступным посягательством. Он подбирает себе помощников и поэтому остальные члены группы психологически и материально зависимы от него.

В такой группе устанавливается соответствующая психология. Она строится на признании лидера как человека дающего возможность добывать средства, подчинении ему. Интеллектуальный стиль преступной деятельности переносится на характер взаимоотношений, в которых преобладает расчетливость и деловая составляющая. Лидер устанавливает правила взаимодействия и взаимоотношений, распределяет обязанности и определяет долю каждого от реализации добытого имущества, может устанавливать штрафы. Он требует от напарников четкого выполнения своих обязанностей и может строго расправиться в случае халатного или умышленного нарушения договоренностей. Такие группы в большей мере заботятся о конспирации и поэтому лидер формирует состав группы более тщательно, занимается криминальным просвещением членов группы, формированием внутригрупповых правил и идеологии. Члены таких групп реже совместно проводят свободное время и предаются совместным развлечениям. В этих группах реже возникают открытые конфликты между членами на почве личных отношений, они пресекаются лидером.

Группы, совершающие экономические преступления, действуют в составе коллективов предприятий, организаций, коммерческих структур. Как правило они состоят из руководителя определенного звена и должностных лиц, отвечающих за учет финансовых средств и материальных ценностей. Эти группы строятся на полном доверии друг другу, отношения носят взаимозависимый профессионально-деловой характер, иногда перерастают в личные, которые скрываются от посторонних. Лидером таких групп является лицо, занимающее более высокое должностное положение. Реже встречаются случаи, когда руководитель лишь покровительствует преступной деятельности своих подчиненых, получая свою долю. В этом случае организатором преступной деятельности является другое должностное лицо. Совершение хищений при проведении экономических операций детально обдумывается и подготавливаются условия для их сокрытия. Члены такой преступной группы могут не знать всех соучастников, в целях конспирации. Часто группы, совершающие экономические преступления включают представителей из нескольких организаций, которые совершают между собой сделки.

Группы, совершающие незаконный оборот наркотиков, оружия, торговлю людьми имеют транснациональную структуру и включают отдельные группы, обеспечивающие выполнение определенных функций. Члены всей группы не знают участников преступной деятельности, входящих в отдельные группы и часто организаторов преступной деятельности. Взаимодействие структурных групп тщательно конспирируется. Наиболее неосведомленными оказываются члены группы, совершающие наиболее уязвимые действия – осуществляют перевозку наркотиков или оружия, их сбыт, переводят незаконных мигрантов через границу, склоняют женщин к выезду за границу и составляют с ними фиктивные соглашения. Межличностные отношения в таких группах поддерживаются только между отдельными членами, поскольку контакты ограничены и члены лидеры такой группировки не информируют других членов о составе в целях конспирации. Управление группами строится на основе иерархической структуры от основного лидера через лидеров более мелких групп. Устанавливается строгая дисциплина и санкции.