биомедицина как социокультурная система, медицинские революции, познаватльные модели

.docxТема: биомедицина как социокультурная система: медицинские революции, познавательные модели

Тезис: Биомедицина — это новая ступень развития этномедицины

"...Биомедицина - собирательный термин, обозначающий направление на стыке двух наук - медицины и биологии. В ее основе лежит использование для решения медицинских проблем идей и технологий, разработанных в биохимии, иммунологии, клеточной биологии и других биологических науках..." (философский словарь)

В работах социологов 1950- 1970-х гг. большое внимание было уделено социологическим аспектам медицинской профессии, социальным ролям врача и пациента. Сосредоточив свое внимание на феномене «современной западной медицины», социологи не поставили вопросов о культурной обусловленности биомедицинского знания и культурных основаниях социальных структур медицины.

Вплоть до 1980-х гг. в исследованиях, выполнявшихся антропологами, биомедицина воспринималась как медицина «научная», свободная от каких-либо влияний культуры, характерных для медицинских систем. Такой же позиции придерживались медицинские социологи и, конечно, сами врачи.

Роберт Хан и Этвуд Гейнс, применив антропологический подход к изучению культуры западных врачей, предложили воспринимать биомедицину как «социокультурную систему». Тем самым они смогли рассмотреть биомедицину как еще одну разновидность этномедицины. (Этномедицина – это медицина, основанной на БАВ растений и животных и практикуемой различными этническими группами, особенно теми, у кого ограниченный доступ к западным лекарствам, например, коренными народами).

*Биомедицина – термин, который широко закрепился в медицинской антропологии и используется для обозначения современной медицины, развитие которой осуществляется на основе достижений биологических наук и применения разнообразных технологий.

Хан и Гейнс сформулировали три основные черты, характеризующие биомедицину как социокультурную систему (Hahn, Gaines, 1985):

(1) Биомедицина – это особая область культуры, которая отделена от остальных областей культуры, таких, как религия, политика, экономика и социальные отношения. В других не Западных культурах эти различия менее отчетливы.

(2) В области биомедицины существует отчетливое иерархическое разделение труда и профессиональных ролей. Это разделение характеризует процесс производства медицинского знания и всю медицинскую практику, нацеленную на устранение патологических процессов. Разделение труда в биомедицине четко соотносится со степенью вмешательства в тело и влияет на престиж медицинских профессий и оплату труда медиков. Работа хирургов более престижна, чем труд терапевтов и психиатров.

(3) Как социокультурная система биомедицина воспроизводит свои социальные и культурные смыслы. В формальном плане это происходит через процесс медицинской социализации, который включает в себя этапы получения медицинской профессии и ознакомление с медицинской социальной профессиональной средой:

(а) медицинское образование (ВУЗ),

(б) интернатура,

(в)послевузовское образование с целью подтверждения вузовского диплома и получения специальности.

На уровне неформальной социализации (культурный смысл) система воспроизводит себя через встраивание новых поколений врачей и сохранений внутренних правил (традиций) и социальных взаимоотношений.

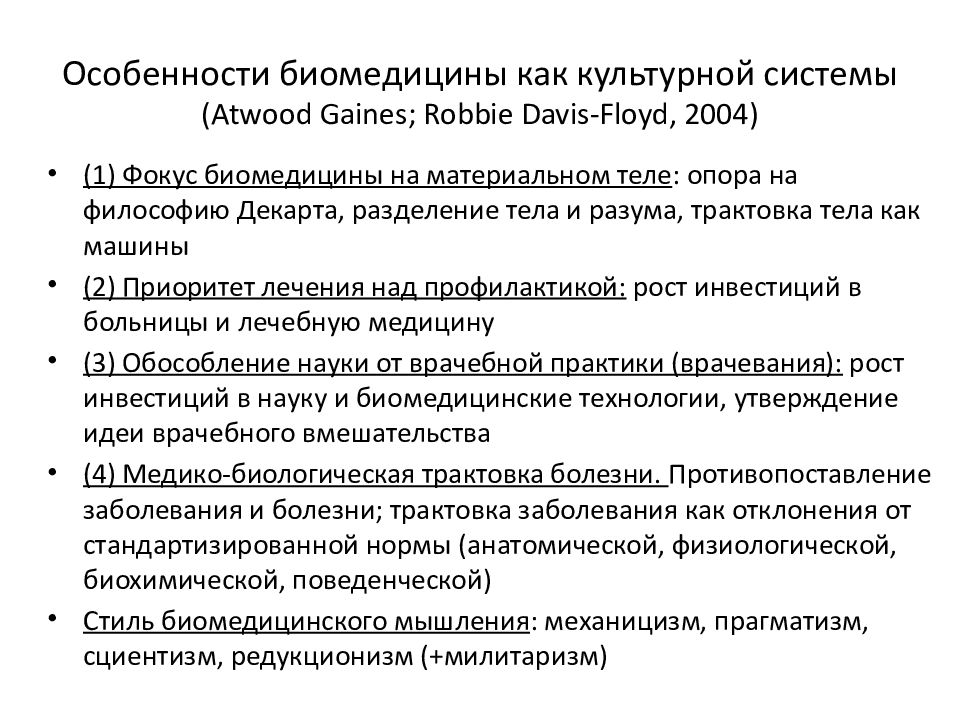

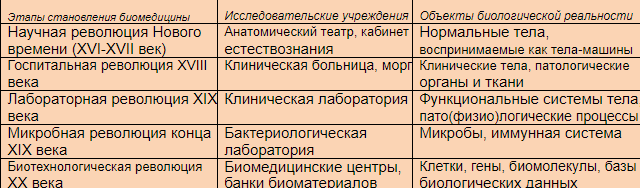

Биомедицина как культурная система является порождением западной культурной истории. С точки зрения историков, «эра биомедицины» на Западе начинается после Второй мировой войны. При этом каждая из «медицинских революций» давала новый толчок западному медицинскому мышлению и медицинскому дискурсу.

* революции в медицине – фундаментальные изменения в способах познания реальности, обусловленные совокупностью внешних и внутренних факторов. Термин «научная революция» был в 1962 г. предложен американским социологом Томасом Куном для объяснения социокультурных причин изменений в истории естествознания. Проблематика «медицинских революций» получила развитие в социальной истории медицины, начиная с 1980-х гг.

(1) Первая- научная революция Нового времени (16-17 вв.). Она не была быстрой и захватила целое столетие. Ключевыми фигурами научной революции для медицины стали Везалий, Гарвей и Декарт. Они поместили в центр медицинского знания человеческое тело. Везалий с помощью анатомии исследовал строение человеческого тела в анатомическом театре. Гарвей и Декарт проводили свои физиологические опыты в слабо оснащенных кабинетах естествознания и имели дело с телами животных, а не человеческим телом. Однако развиваемые ими представления направлялись в сторону человека. В середине XVI в. Везалий писал о «фабрике человеческого тела», в первой половине XVII в. Гарвей сравнил работу сердца с насосом, а Декарт сравнил все тело с совершенной машиной. Механическая модель тела стала первым примером новой биологической реальности. Она не вытеснила представления о гуморальной медицины, но была им противопоставлена. До определенного момента тело-машина было всего лишь предметом медицинской теории и не было включено в медицинскую практику.

(2) Следующее ключевое событие– госпитальная революция XVIII в. Долгое время больницы были богоугодными заведениями, где монахини и монахи предлагали пациентам свое утешение и уход. Появление в больницах врачей, их медикализация, превратили их в лечебные учреждения. Одновременно с этим многие больницы стали учреждениями, где студенты-медики могли получать образование прямо у постели больного. В связи с этим в медицине быстро сформировался определенный стиль мышления-клинический, воспринимающий пациента строго определенным образом. Клинический взгляд превратил пациента, больного, в клиническое тело. При этом врачи перестали играть роль прислуги при пациентах и превратились в авторитетных носителей знания, принимающих решения о лечении. При больницах появились морги, где врачи получили возможность устанавливать причины смерти пациентов. Тщательное изучение трупов позволяло установить, где именно находится очаг патологии.

(3) Третье – лабораторная революция, которая началась в середине XIX в. Она началась с появления при больницах клинических лабораторий, где врачи начали проводить исследования того, как функционируют тела-машины. Основным источником знаний стали физиологические эксперименты с животными. В лабораториях была развернута работа по моделированию патофизиологических процессов и нормальных физиологических процессов (дыхание, кровообращение и т.д.). Развитие все новых методик оценки процессов легли в основу лабораторных тестов. Получаемые из тел пациентов материалы – кровь, слюна, моча и т.д. – стали бесценным источником информации. На определенном этапе данные из лаборатории стали даже более значимы, чем данные клинического наблюдения. Это привело к тому, что врачи стали уделять все больше внимания результатам лабораторных тестов, нежели пациентам и их «клиническим телам».

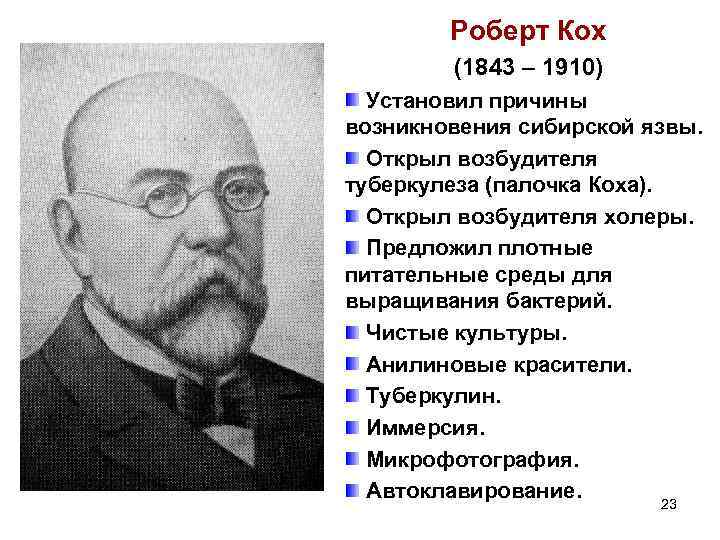

(4) Четвертая– микробная революция конца XIX в., связанная с именами Роберта Коха в Германии и Луи Пастера во Франции. Этим исследователям принадлежит заслуга в определении роли микроорганизмов в возникновении инфекционных заболеваний. Это основополагающая революция, превращающая медицину в биомедицину, т.к. она произвела глубочайшие изменения в стилистике медицинской мысли, побудив сотни врачей по всему миру устраивать бактериологические лаборатории и заниматься биологией и микробиологией.

(5) Последняя-биотехнологическая революция. Она аккумулировала в себе результаты всех предыдущих революций. Связана с возникновением технологических биомедицинских центров. Ее порождением стали не только новые знания, но и совершенно новые способы воздействия на человека – биомедицинские технологии. Новизна предлагаемого ей подхода состоит в том, чтобы воздействовать на человека не столько уровне тела, сколько на более фундаментальном уровне – на уровне клетки, гена, биомолекулы. Молекулярная биология и генная инженерия этому могли поспособствовать. Важную роль в этом призваны играть биологические материалы (кровь, донорские органы, стволовые клетки, яйцеклетки и сперматозоиды), выступающие источниками ресурсов для медицинских манипуляций.

Робби Дэвис-Флойд (род. 1951)-одна из ведущих представительниц американской медицинской антропологии. Преподает и работает в Техасском университете в Остине. Исследуя биомедицину как культурную систему, выявила три типа моделей ее развития: технократическую, гуманистическую и холистическую.

«Технократическая модель» биомедицины остается господствующей и в настоящее время. Технократическая модель считается благом, реализовывается благодаря доверию к врачу, медицине и технологиям. Основывается на использовании современных технологий.

«Гуманистическая модель», опирающаяся на гуманистическую идеологию, находит свое выражение в стремлении врачей и пациентов строить свои отношения на основе равенства, руководствуясь логикой «совместного обсуждения проблемы». Истоки «гуманистической идеологии» берут начало в работе врачей-гуманистов, медицинских сестер и ученых-гуманитариев, заинтересованных в реформировании биомедицины.

«Холистическая модель» в меньшей степени связана с интеллектуальными поисками врачей. Для нее характерен категорический отказ от «принципа разделения на части», и природа человека мыслится через единство трех сущностей – «тела», «разума» и «духа». Поэтому нужно лечить человека не от конкретной болезни, а лечить его организм целиком (поддержание организма в целом, а не лечение симптомов болезней или отдельных органов)

Вывод: таким образом, биомедицина — это, действительно, новый этап в развитии этномедицины, т.к. стали использоваться не только традиционные практики лечения с использованием «трав и сборов», но и современные технологии, методы обследования и лечения.

Литература:

Философский энциклопедический словарь (1983) Главная редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов Источник: http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophical/articles/165/kvintessenciya.htm

Леони́д Фёдорович Ильичёв (1906-1990)- советский философ и партийный деятель. Доктор философских наук, член Академии Наук СССР

Учебное пособие А.Кэмпбелл, Г.Джиллет и Г. Джонса "Медицинская этика" (2-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010) этика медицины понимается именно как этика заботы.». Алистер Кэмпбелл, Грант Джиллетт, Гарет Джонс- профессора кафедры биомедицинской этики в университете Отаго (Новая Зеландия)

Текст лекции № 21 «Философия культуры» Жаворонков Юрий Петрович

Монография «Медицинская антропология: исследуя опыт болезни и системы врачевания» / Д.В. Михель, Саратов, Саратовский государственный технический университет, 2015 г, 315 стр. Михель Дмитрий Викторович- доктор философских наук, профессор философского и исторического факультетов Саратовского государственного университета