- •Гигантская тридакна (Tridacna gigas)

- •Корабельный червь

- •Строение стенки раковины

- •Образование жемчужины в перламутровом слое раковины устрицы

- •Формирование жемчужины мантией

- •Глазки морского гребешка, расположенные по краю мантии

- •Строение кровеносной системы двустворчатых моллюсков

- •1. Надотряд Первичножаберные – Protobranchia

- •2. Надотряд Жаберные – Autobranchia

- •Жемчужная ферма в Сераме, Индонезия

- •Скопления (друзы) дрейссены речной (Dreissena polymorpha)

- •Места обитания толстой (овальной) перловицы

- •Морская звезда астерия (Asterias rubens) тянет руку к моллюску

- •Личинка морской звезды имеет двустороннюю симметрию

- •Из отрезанного луча морской звезды формируется новая особь. Такую форму часто называют кометой

- •Терновый венец – акантастер планси

- •Лекция 29. Тип mollusca – моллюски. Классы solenogastres, polyplacophora, monoplacophora, gastropoda – брюхоногие моллюски План:

- •1.Общая морфофизиологическая характеристика типа

- •4. Практическое значение брюхоногих моллюсков

Личинка морской звезды имеет двустороннюю симметрию

Морские звезды обладают высокоразвитой способностью к регенерации. На месте оторванного луча вырастает новый.

Отрезанный луч некоторых звезд способен восстановить на поврежденном конце новую звезду.

У некоторых звезд (Linckia) процесс распадения животного на отдельные лучи и последующей регенерации совершается самопроизвольно, так что способность к регенерации приводит к бесполому размножению.

Из отрезанного луча морской звезды формируется новая особь. Такую форму часто называют кометой

Классификация и распространение

Класс Морские звезды, включающий 3 отряда, имеет практически всесветное распространение. У Мурманского побережья наиболее обычна Asterias rubens, много морских звезд в дальневосточных морях, в Черном море их нет.

Морские звезды заселяют все участки Мирового океана с нормальной океанической соленостью, но особенно богато они представлены в тропических водах: в прибрежных зонах, на отмелях и банках, на коралловых рифах и т. п.

Звезды объедают полипов, а омертвевшие участки рифов подвергаются быстрому разрушению под действием прибоя.

У коралловых полипов много врагов, но враг номер один – морская

звезда акантастер планси, прозванная «терновым венцом».

Это одна из крупнейших в мире и одна из самых хищных морских звезд. Ее 15–17 «рук», размах которых достигает 60 см, увенчаны сотнями длинных зеленовато-коричневых шипов.

Мучительную боль причиняет звезда любому живому существу, кожу которого прокалывают шипы. Вероятно, шипы ядовиты.

Терновый венец – акантастер планси

Питается акантастер полипами рифообразующих кораллов. Закрепившись на коралле, эта морская звезда выворачивает желудок, накрывая им участок, равный площади её тела. Выделяемые желудком пищеварительные ферменты проникают сквозь поры известкового скелета кораллов и превращают полипов в питательный бульон, который и поглощает акантастер.

Кормится он в одиночку, по ночам и в некотором отдалении от других терновых венцов. Одна звезда поедает до 13 м² кораллов в год.

На пути звезды остаются голые коралловые скелеты.

Морские звезды, разрушая кораллы, уничтожают рыболовные угодья, так как коралловые рифы – место нереста многих морских рыб.

Вспышки численности тернового венца пагубно сказываются на коралловых рифах.

В 60-х гг. XX в. они привели к полному уничтожению кораллов на значительных территориях (на о. Гуам, о-вах Фиджи).

Дважды – с 1962 по 1971 г. и с 1979 по 1991 г. – большие площади кораллов в центральной части Большого Барьерного рифа уничтожались этой морской звездой.

Для защиты рифов были разработаны меры борьбы с терновым венцом (главным образом отлов и уничтожение звёзд инъекциями формалина).

Причины быстрого роста популяции терновых венцов так и не установлены.

По одной из версий в нем повинно истребление естественных врагов тернового венца: хищных рифовых рыб, креветок-арлекинов и, главное, моллюска Charonia tritonis (харония или рог Тритона);

или же сокращение численности рифовых организмов, питающихся яйцами и личинками морских звёзд.

Однако анализ буровых кернов, полученных на Большом Барьерном рифе, показал, что подобные взрывы популяции происходили и раньше, то есть предположительно носят циклический характер.

Тем не менее, одной из первоочередных мер по восстановлению экологического равновесия на коралловых рифах стало введение строжайшего запрета на отлов и продажу хароний.

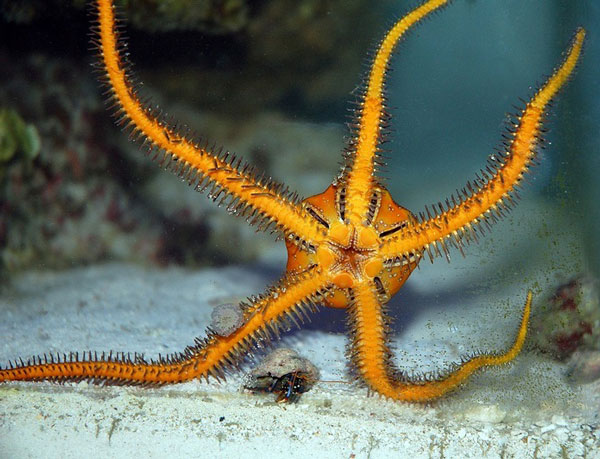

Класс Офиуры (Ophiuroidea)

По внешнему виду на первый взгляд офиуры похожи на морских звезд, но в действительности они от них очень сильно отличаются по ряду признаков.

Тело офиур также состоит из сплющенного диска и пяти лучей, или «рук», но «руки» резко обособлены от диска, чего нет у морских звезд.

«Руки» офиур очень подвижны, они производят змееобразное движение и являются органами, при помощи которых офиуры не только перетирают, но и захватывают пищевые частицы.

У некоторых офиур «руки» многократно древовидно ветвятся, и тогда офиуры имеют весьма причудливую форму. Такова, например, живущая в Баренцевом море крупная офиура голова горгоны (Gordonocephalus), достигающая одного метра в диаметре, считая «руки».

В связи с тем, что локомоторную функцию полностью выполняют «руки», амбулакральные ножки офиур не имеют присосок и являются органами осязания и дыхания.

Офиуры питаются мелкими животными, детритом, некоторые виды – водорослями.

Пищеварительная система их отличается отсутствием задней кишки и анального отверстия, а также печеночных выростов.

Личинка офиур – офиоплутеус – похожа на личинок морских ежей.

В северных и дальневосточных морях, кроме головы горгоны, обычны различные виды офиур.

Три мелких вида живут в Черном море.

Класс Морские ежи (Echinoidea)

По внешней форме морские ежи резко отличаются от предыдущих классов отсутствием разделения на “руки» и диск.

Тело морских ежей более или менее шаровидно или несколько сжато с полюсов и, как правило, снаружи покрыто большим количеством игл.

Морские ежи разделяются на два подкласса: 1) правильные морские ежи, характеризующиеся хорошо выраженной радиальной симметрией, и 2) неправильные морские ежи.

Неправильные морские ежи имеют обычно яйцевидную и более сплющенную с полюсов форму тела.

Ротовое отверстие у многих морских ежей смещено по одному из радиусов «вперед» и не занимает центральное положение на оральном полюсе.

Анальное отверстие в различной степени смещено по интеррадиусу – «назад» от аборального полюса, причем у некоторых оно смещается даже на нижнюю оральную сторону.

В Средиземном море обычен употребляемый в пищу Echinus esculentus.

В Черном море морских ежей нет.

Многие морские ежи служат объектом промысла. Они являются традиционным блюдом жителей побережий Средиземного моря, Северной и Южной Америки, Новой Зеландии и Японии.

Высоко ценятся их молоки и особенно икра, в которой содержится до 34,9 % жиров и 19,2–20,3 % белков.

Скорлупа является хорошим удобрением для малоплодородных земель, так как содержит много кальция и фосфора.

Помимо этого, современными исследованиями установлено, что пигмент, выделенный из морского ежа (эхинохром), обладает сильной антиоксидантной активностью.

Класс Голотурии (Holothuroidea)

В отличие от других иглокожих голотурии имеют вытянутую форму тела (в орально-аборальном направлении), напоминающую огурец, или червеобразную.

Рот окружен десятью или более, иногда древовидно разветвленными щупальцами.

У большинства голотурий меридиально от щупалец к аборальному полюсу расположено пять рядов амбулакральных ножек.

У некоторых голотурий амбулакральные ножки могут отсутствовать.

Поверхность тела голотурий кожистая, так как скелет состоит из отдельных известковых пластинок, расположенных под эпидермисом.

Передвигаются голотурии обычно очень медленно, либо при помощи амбулакральных ножек, либо червеобразными движениями всего тела.

У них имеется кожно-мускульный мешок.

Во внутренней организации голотурий интересно сочетание элементов пятилучевой симметрии с асимметричным или билатеральным положением органов, а также некоторые особенности адаптивного значения.

В Черном море встречаются три мелких вида голотурий.

Длина большинства голотурий варьируется от 3 сантиметров до 1–2 метров.

Они имеют невероятную окраску, начиная с коричневого в крапинку и заканчивая ярко желтым с оранжевыми и синими полосками.

Класс Морские лилии (Crinoides)

Морские лилии составляют самую древнюю группу иглокожих.

В современной фауне известно около 700 видов, а ископаемых видов – более 5000.

Расцвет фауны морских лилий относится к палеозою и началу мезозоя.

Все древние морские лилии были сидячими формами.

Среди современных морских лилий многие виды получили возможность временно отрываться от субстрата и плавать.

Морские лилии похожи на цветы, чашечка которых окружена сильно ветвящимися лучами. Главная задача этих лучей – отфильтровывать из воды мелких ракообразных и передавать их в рот, расположенный в центре чашечки.

У всех морских лилий, в отличие от других иглокожих, оральная сторона направлена вверх, а аборальная – вниз, к субстрату.

Различают стебельчатые и бесстебельчатые лилии.

У стебельчатых тело помещается на длинном стебельке, прикрепленном к субстрату.

Большинство современных лилий лишены стебелька, они либо плавают, либо цепляются за субстрат многочисленными (более 100) усиками, расположенными на аборальном полюсе.

Стебельчатые и бесстебельчатые лилии обязательно проходят в своем развитии прикрепленную стебельчатую стадию, которая обнаруживает большое сходство с некоторыми вымершими палеозойскими морскими лилиями.

У лилий 5 «рук», но каждая раздвоена у места отхождения от чашечки.

«Руки» членистые, усажены по обе стороны особыми придатками – пиннулами, также состоящими из члеников.

Морские лилии появились на планете около 488 млн. лет назад. Во времена палеозойского периода существовало свыше 5 000 видов морских лилий, большая часть которых вымерла.

Ископаемые тех времен изобилуют останками животных, а некоторые известняковые пласты почти полностью состоят из них.

До наших дней «дожили» только те лилии, которые появились на Земле около 250 млн. лет назад.

В эмбриональном развитии иглокожих на фазе личинки – диплеврулы прослеживаются все основные особенности вторичноротых животных:

двусторонняя симметрия,

вторичный рот,

энтероцельная закладка мезодермы,

двуслойность кожи,

формирование трех пар целомических мешков.

В этом проявляется близость иглокожих к полухордовым и даже хордовым животным.

Все это дает основание считать, что предками иглокожих были примитивные вторичноротые животные с подвижным образом жизни.

Значение Иглокожих

В природе:

освобождают морское дно от органических останков;

участвуют в процессах почвообразования, поскольку среди них есть значительная доля детритофагов (определенные виды голотурий, морских ежей);

вместе с моллюсками, фораминиферами они участвуют в поддержании солевого состава морской воды;

способны впитывать из воды радиоактивные вещества, которые накапливают в жидкости тела.

являются пищей морским животным. Морские звезды, морские ежи, офиуры является важным звеном цепей питания. Их потребляют осьминоги, большие ракообразные, рыбы (треска, зубатка), морская выдра-калан и др.

среди иглокожих есть хищники, которые сами поедают моллюсков, морских ежей, рыбу и т.д.

Это, прежде всего, морские звезды, которые часто нападают на коралловых полипов, устричные и мидиевые банки, рыбу в рыболовных сетях и тому подобное.

В жизни человека:

морские ежи и их икра имеют промысловое значение;

некоторые виды голотурий под названием «трепанги» употребляют в пищу. В Китае трепангов за целебные свойства сравнивают с корнем женьшеня и называют "корнем моря".

панцирь морских ежей богат фосфором и кальцием, поэтому перерабатывается на удобрения;

иглокожие является прекрасным объектом для научных исследований. Так, яйцеклетки морских ежей используются для организации экспериментальных эмбриологических исследований, для выявления влияния космического излучения на живые организмы и др.

ископаемые иглокожие, из остатков которых сформировались бельгийский мрамор, трахитовый известняк, применяемые в качестве строительного материала.

Среди иглокожих есть ядовитые виды, которые представляют опасность для человека. Таковы морская звезда терновый венец, которая имеет шипы, покрытые ядовитым слизью, морские ежи из рода диадем с тонкими и острыми иглами длиной более 30 см, щитоподобнощупальцевие голотурии, которые имеют яд в стенках тела.

Амбулакральные борозды проходят по всей длине «рук» и ответвляются в пиннулы.

Из амбулакральных бороздок высовываются многочисленные амбулакральные ножки без присосок, выполняющие несколько функций: дыхательную, осязательную и подачу пищи ко рту.

Часть амбулакральных ножек, окружающих рот, превращается в околоротовые щупальца, которые вместе с первой парой пиннул участвуют в приеме пищи.

Питаются лилии пассивно: планктонными организмами и частицами детрита, которые доставляются к ротовому отверстию амбулакральными ножками и биением ресничек эпителия амбулакральных борозд.

Осевой комплекс

В одном из интеррадиусов иглокожих расположен осевой комплекс органов. В его состав входят органы из разных систем:

Каменистый канал, соединяющий кольцевой амбулакральный канал с мадрепоровой пластинкой;

Осевой орган, внутри которого располагается сеть кровеносных сосудов;

Левый осевой синус – часть целома, соединяющая внутренний кольцевой перигемальный канал с правым осевым синусом;

Правый осевой синус – способный ритмически сокращаться и этим содействовать движению крови в сосудах, то есть выполняющий функции сердца;

Половой синус – участок целома, содержащий половой тяж, который состоит из незрелых половых клеток.

В развитии морских лилий интересно, что плавающая бочонковидная билатеральная личинка с поясками ресничек через 2-3 дня оседает на дно, теряет реснички, образует чашечку и стебелек, прирастающий к субстрату.

Экологическое разнообразие у гастропод превосходит все другие классы моллюсков. Основное направление экологической эволюции проявилось в совершенствовании специализации ползающих по дну форм (эпибиос). Другое направление специализации – это образование роющих форм с удлиненной раковиной в форме буравчика со множеством оборотов спирали. Особую группу образуют кораллобионты, у которых раковина в форме извитой трубки прирастает к скелетам коралловых полипов. Верметиды, которые также имеют трубковидную раковину, образуют плотные поселения на твердом субстрате. Приспособились к плавающему образу жизни киленогие и крылоногие моллюски, относящиеся к разным подклассам. Также параллельно, независимо друг от друга, совершили выход на сушу некоторые переднежаберные и легочные; при этом они стали развиваться без метаморфоза и приобрели приспособления к воздушному дыханию. Наиболее специализированными среди них оказались легочные, которые распространились почти по всем ландшафтам суши и различным ярусам биоценозов (от почвенного до древесного). Часть сухопутных моллюсков совершили эволюционный возврат в водную среду – с образованием вторично-водных пресноводных форм с легочным дыханием.