- •Гигантская тридакна (Tridacna gigas)

- •Корабельный червь

- •Строение стенки раковины

- •Образование жемчужины в перламутровом слое раковины устрицы

- •Формирование жемчужины мантией

- •Глазки морского гребешка, расположенные по краю мантии

- •Строение кровеносной системы двустворчатых моллюсков

- •1. Надотряд Первичножаберные – Protobranchia

- •2. Надотряд Жаберные – Autobranchia

- •Жемчужная ферма в Сераме, Индонезия

- •Скопления (друзы) дрейссены речной (Dreissena polymorpha)

- •Места обитания толстой (овальной) перловицы

- •Морская звезда астерия (Asterias rubens) тянет руку к моллюску

- •Личинка морской звезды имеет двустороннюю симметрию

- •Из отрезанного луча морской звезды формируется новая особь. Такую форму часто называют кометой

- •Терновый венец – акантастер планси

- •Лекция 29. Тип mollusca – моллюски. Классы solenogastres, polyplacophora, monoplacophora, gastropoda – брюхоногие моллюски План:

- •1.Общая морфофизиологическая характеристика типа

- •4. Практическое значение брюхоногих моллюсков

Места обитания толстой (овальной) перловицы

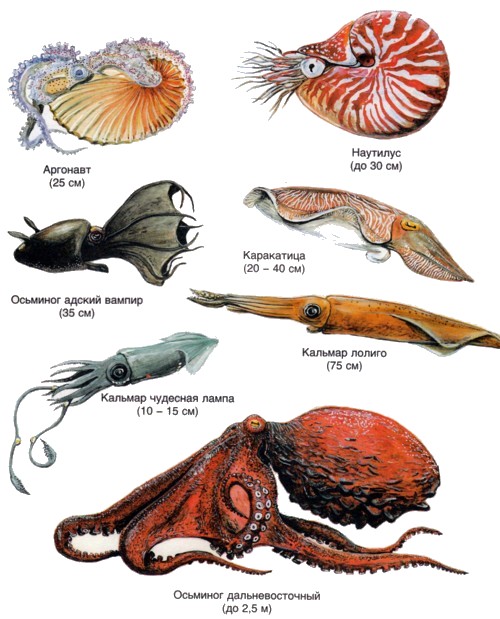

Класс Головоногие – Cephalopoda

Имеется около 700 видов современных головоногих

Морские, свободноплавающие, peжe ползающие, населяющие преимущественно теплые моря, очень подвижные хищники.

Размеры крупные до 18 м.

Колоссальный кальмар является самым крупным из современных реально существующих головоногих моллюсков: длина мантии достигает 4 метра (длина пойманного в антарктических водах в 2007 году колоссального кальмара составляла 10 метров).

Гигантский кальмар может достигать 17,4 метров в длину, длина мантии составляет около 2 метров, остальная длина приходится на щупальца животного.

Наибольший вес гигантского кальмара – предположительно до тонны. Единственным врагом гигантского кальмара является кашалот.

Форма тела разная:

планктонные – мелкие, имеют студенистое плавучее тело, нектонные головоногие – торпедовидной формы, бентосные – мешковидной (осьминоги), нектобентосные – уплащенной (каракатицы).

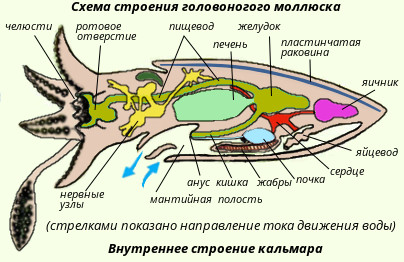

Тело билатерально – симметрично, с резким разделением на голову и туловище.

Нога видоизменена: часть её превращена в щупальца, или руки, которые вторично сместились на голову и окружают ротовое отверстие; другая часть ноги – представлена воронкой, лежащей на брюшной стороне у входа в мантийную полость.

Каракатица со вскрытой мантийной полостью (вид с брюшной стороны): 1 – руки с присосками; 2 – ловчая рука; 3 – рот; 4 – отверстие воронки; 5 – воронка; 6 – хрящевые ямки запонок; 7 – анальный сосочек с анальным отверстием; 8 – почечные сосочки; 9 – непарный половой сосочек; 10 – жабры; 11 – плавник; 12 – линия отреза мантии; 13 – отогнутая мантия; 14 – хрящевые бугорки запонок; 15 – мантийный звездчатый ганглий

Туловище со всех сторон одето мантией: на спине она образует покровы тела, а на брюшной стороне – мантийную полость, сообщающуюся с внешней средой щелевидным отверстием.

Это отверстие может закрываться и изолировать мантийную полость от внешней среды. Закрывается оно с помощью особых «застежек-кнопок».

Между «кнопками» на брюшной стороне из этой щели выступает воронка в виде мускулистой трубки. Расширенный конец воронки открывается в мантийную полость, а узкий – наружу.

Воронка служит для особого реактивного движения:

когда мантийная щель закрыта замыкателями с помощью многочисленных мышц, мантия прижимается к туловищу;

вода из мантийной полости с силой выталкивается через воронку, толкая моллюска в обратную сторону (реактивная тяга);

воронка может изгибаться в разные стороны, что позволяет моллюску менять направление движения;

роль дополнительного руля выполняют щупальца и плавники в виде складки кожи;

ритмические сокращения мантии и выталкивания воды позволяют моллюску не только плавать, но и интенсивно омывать жабры водой.

В состав мантийного комплекса входят 4 или 2 ктенидия .

Раковина – большей частью рудиментарна или отсутствует.

Только 1 современный род Nautilus сохранил развитую раковину.

У каракатицы на спине под кожей сохраняется известковая пластинка, имеющая на срезе камерное строение, а у кальмара под кожей сохранилась от раковины лишь роговая пластинка.

Нервная система и органы чувств достигают большого совершенства – это самые высокоорганизованные моллюски.

Их справедливо называют «приматами» моря среди беспозвоночных животных за совершенство их приспособлений к жизни в морской среде и сложность поведения.

Классификация

Класс CEPHALOPODA делится на 2 подкласса:

П/класс Четырехжаберные – Tetrabranchia

1. н/отряд Наутилиды – 2. н/отряд Аммониты –

Nautiloidea Ammonoidea

1 отряд – Nautilida Группа целиком вымершая

1 род – Nautilus

несколько видов,

древняя группа

П/класс Двужаберные – Dibranchia

Отряд – Decapoda (обыкновенная каракатица, кальмары и др.)

Отряд – Octopoda (осьминоги, аргонавт и др.)

Покровы

Кожа головоногих состоит из однослойного цилиндрического эпителия и подстилающего его слоя соединительной ткани;

В соединительнотканном слое кожи имеются многочисленные пигментные клетки, или хроматофоры, которые обеспечивают под контролем нервной системы замечательную по быстроте и резкости смену окраски тела моллюсков

Внутренний скелет

Кроме наружного скелета, или раковины у головоногих имеется ещё особый внутренний скелет. Он образован хрящем, весьма сходным с таковым позвоночных.

Хрящ в виде широкого кольца охватывает головное скопление ганглиев – образуя головную хрящевую капсулу, которая дает от себя выросы, окружающие глаза и статоцисты.

Кроме того, опорные хрящи развиты в запонках, в основании щупалец, внутри плавников.

Головная капсула в физиологическом отношении соответствует черепу позвоночных.

Пищеварительная система

Устроена сложно:

Рот – мускулистая, сильно развитая глотка, в глотке имеется язык с радулой, но здесь терка в захвате и размельчении пищи играет второстепенную роль.

Главное значение имеют 2 толстые роговые челюсти – спинная и брюшная, загнутые крючковидно.

В глотку впадают протоки 1 или 2 пар слюнных желез, секрет которых обеспечивает расщепление полисахаридов и белков, выделения второй пары ядовиты.

Длинный пищевод, расширяется в зоб – мускулистый мешковидный желудок.

В желудок впадают протоки двулопастной, реже простой печени, секрет печени содержит широкий спектр пищеварительных ферментов.

На печеночных протоках находятся многочисленные железистые придатки – поджелудочная железа, её ферменты гидролизуют полисахариды.

Тонкая кишка – задняя кишка – порошица

В заднюю кишку, перед самой порошицей открывается проток чернильного мешка, это большая грушевидная железа, выделяющая черную жидкость.

Головоногие – хищники, охотятся на различных ракообразных (крабы), двустворчатых моллюсков, а иногда на рыб, которых схватывают щупальцами и убивают челюстями и ядом слюнных желез.

Нервная система – наиболее высокоразвитая. Нервные ганглии образуют крупное окологлоточное скопление – мозг.

В состав мозга входит:

пара крупных церебральных ганглиев, иннервирующих голову,

пара висцеральных ганглиев, иннервирующих внутренние органы,

педальные – иннервирующие щупальца и воронку.

по бокам от церебральных – оптические ганглии, иннервирующие глаза.

от висцеральных ганглиев отходят длинные нервы к двум мантийным ганглиям, иннервирующие мантию

Органы чувств хорошо развиты:

Органы обоняния – либо осфрадии, у основания жабр, либо обонятельные ямки под глазами. Осьминоги чуют рыбу, положенную в аквариум на расстоянии 1,5 м.

Статоцисты – внутри хрящевой головной капсулы – отвечают за способность ориентироваться в пространстве.

Органы зрения – в большинстве это крупные, замкнутые, сложно устроенные глазные пузыри, напоминает строение глаз млекопитающих (пример конвергенции между беспозвоночными и позвоночными животными).

Кальмар обладает cамыми большими среди животных глазами – диаметр глазного яблока пойманного в 2007 году экземпляра составил 27 см а хрусталик 90 мм.

Считают, что размер глаза живого кальмара может достигать и большего размера 30−40 см.

Глаза позволяют кальмару видеть на огромной глубине своего врага (кашалота), которого он определяет по хемилюминесценции планктона, которого "тревожит" своим движением кашалот.

Органы дыхания

Два ктенидия (у наутилуса – 4).

В мантийной полости по бокам туловища располагаются двоякоперистые жабры, свободными концами направлены вперед.

Кровеносная система. Сердце хорошо развито, состоит из 1 желудочка и 2 (у наутилуса 4) предсердий.

Окружено обширной перикардиальной полостью, которая выполняет многие функции целома.

Кровеносная система почти замкнутая (капилляры вен и артерий в коже и мышцах непосредственно переходят друг в друга, лишь в некоторых местах между ними остаются лакунарные пространства, что делает кровеносную систему почти замкнутой).

Кровь содержит гемоцианин – богатое медью соединение физиологически соответствующее гемоглобину крови позвоночных, на воздухе синеет.

Выделительная система – 2 (или 4) почками. Внутренним концом в перикардиальную полость, наружным в мантийную полость.

Половая система. Раздельнополые животные. Гонады и половые протоки непарные (кроме наутилуса).

Оплодотворение у головоногих наружно – внутреннее и происходит не в половых путях самки, а в ее мантийной полости. Роль копулятивного органа головоногих выполняет одно из щупалец самца, с помощью которого самец вводит сперматофоры в мантийную полость самки. Откладывают яйца обычно на дне.

Развитие прямое, без метаморфоза.

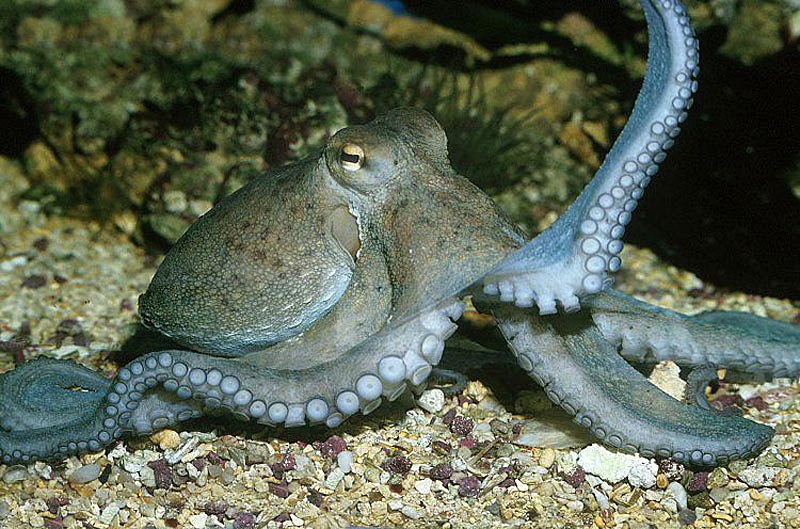

Осьминоги

Все тело осьминога плавно перетекает из одной части в другую, начиная с головы и заканчивая восьмью щупальцами с присосками. Тело очень мягкое, поскольку осьминог не имеет костей.

Тело состоит из головы и туловища. На голове расположен рот, окруженный 8 щупальцами.

Восемь щупалец – это широкие у основания, заостряющиеся к концу мускулистые выросты с продольным желобом на обращенной ко рту стороне.

Внутренняя сторона их усажена многочисленными крупными дисковидными присосками.

У самцов осьминогов – 1 щупальце видоизменено в половое (гектокотиль) и служит для переноса половых продуктов в мантийную полость самки.

Щупальца – не только для захвата пищи, но и для передвижения по дну.

Маленький рот, расположен в месте схождения его щупальцев, имеет челюсти, а в глотке находится терка (радула), для измельчения и перетирания еды.

Голова осьминога крупная, слегка отведена назад. Сверху расположены большие глаза с прямоугольным зрачком.

Осьминоги являются хищниками, поэтому в качестве источника питания добывают различных ракообразных, рыбу, моллюсков.

Осьминог захватывает жертву своими щупальцами и удерживает с помощью присосок.

Осьминог предпочитает не гоняться за добычей, поскольку быстро плавать не его «конек», он выбирает способ «засады».

Мимикрируя под окружающую среду он дожидается своей добычи, а потом молниеносно нападает.

На щупальцах расположены рецепторы, позволяющие определять «съедобное» «не съедобное».

Для самозащиты выпускают чернила, которые в воде повисают бесформенным пятном. Пока противник обескуражен и ничего не видит, осьминог исчезает.

Если осьминога все же удалось схватить за щупальце – здесь еще один секрет. Посредством сильного сокращения мышц, схваченное щупальце отрывается, некоторое время, продолжая двигаться и сокращаться.

Большинство видов осьминогов спариваются один раз в своей жизни.

Самка откладывает яйца. Для гнезда она выбирает ямки, норы или расщелины в скалах.

Некоторые носят грозди из яиц с собой.

В период насиживания яиц самка не ест и поэтому вскоре после появления детенышей на свет она погибает.

Малыши способны позаботиться о себе сами.

Осьминоги по натуре – одиночки, поэтому живут отдельно друг от друга, но иногда селятся рядом с осьминогами того же размера.

Среди осьминогов есть и очень ядовитые представители, это синекольчатый осьминог.

Яд его достаточно сильный и его количества хватит, что бы убить нескольких человек. Противоядия для него пока не придумано. Оказывает на жертву нервно-паралитическое воздействие.

Ярким отличительным признаком данного вида осьминогов являются яркие круги синего цвета по всему телу моллюска.

Осьминогов считают самыми умными среди себе подобных. Они способны различать цвета, фигуры, отличать большую форму от маленькой.

Обладают хорошей памятью, запоминают и узнают людей, которых часто видят.

Кальмары относятся к отряду десятиногих головоногих моллюсков.

Они имеют четыре пары щупалец и одна пара хватательная удлиненная, снабженная хитиновыми кольцами, которые с годами превращаются в крючья, представляя собой достаточно грозное оружие.

Живут кальмары не долго, от 1 до 3 лет, гигантские и колоссальные кальмары живут значительно дольше.

Отличительной чертой этих моллюсков так же является способность в случае опасности выбрасывать чернильное облако, что дезориентирует хищника и дает возможность кальмары уйти от преследования.

У каракатиц – тело слегка приплюснуто и по периметру оторочено хрящевидным плавником, который тянется вдоль всего тела по бокам и лишь на самом окончании спины разъединяется.

В отличии от других представителей отряда, внутри каракатицы находится жесткая известковая раковина, которая выглядит в форме пластины.

Плавает каракатица в основном за счет своих боковых плавников, но и реактивный стиль она так же может использовать, чаще всего это происходит лишь в случае спасения при нападении хищника и резкого ухода от преследования.

По своим размерам каракатица самый скромный представитель рода, ее средняя длина не превышает 50 см. Это у самых крупных видов, а самый распространённый вид каракатица обыкновенная в длину не более 20 см, есть и более мелкие представители до 2 см в длину.

Ареал обитания – Атлантический океан и Средиземное море, причем у берегов американского континента она не водится.

Так же каракатица обладает самым большим запасом чернильной жидкости среди своих сородичей и использует эту свою уникальную способность, спасаясь от преследования хищников.

А врагов у каракатицы немало это акулы, скаты, дельфины, морские львы, тюлени, крупные хищные рыбы, так что пускать чернила в действие приходится очень часто.

Ещё одним интересным фактом является прекрасные умственные способности и память каракатицы.

Замечено, что с детства каракатица запоминает своих обидчиков, которые пытались напасть на нее и убить, и когда она вырастает, то предпочитает вести охоту именно на этот вид животных, как бы в виде отмщения и защиты своих будущих потомков от подобных нападений.

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Значение

Головоногие имеют значение как промысловые животные.

Каракатицы, осьминоги, кальмары употребляются в пищу в свежем, сушеном и консервированном виде. Их мясо по колорийности и вкусовым качествам не уступает говядине.

Используется секрет чернильного мешка каракатиц и кальмаров. После высушивания и обработки едким калием осадок секрета дает акварельную краску сепию. Из этого осадка приготовляют и натуральную китайскую тушь.

Улов головоногих составляет примерно 1 600 тыс. тонн в год

Филогения типа Mollusca

Проблема дискуссионная.

В настоящее время наиболее аргументирована гипотеза происхождения моллюсков от первичных целомических трохофорных животных, от которых берут начало и кольчатые черви.

Но если эволюция кольчатых сопровождалась усилением метамерности строения, то эволюция моллюсков привела к утрате метамерии, или исходно они произошли от аметамерных предков.

Сближает с червями:

1. в эмбриональном периоде – спиральное детерминативное дробление, способ закладки мезодермы, личинка трохофорного типа.

2. в постэмбриональном – сближает их отношения между гонадами, целомом и целомодуктами, у примитивных моллюсков (боконервные и моноплакофора) ясно выраженная метамерия.

І. Предполагается, что первичные моллюски (Archimollusca) были билатерально – симметричными, с невысоким туловищем, с мускулистой плоской ногой, слабо обособленной головой и с примитивной слабо выпуклой раковиной, возможно без следов метамерии (есть мнение, что метамерия боконервных и др. – явление вторичное).

ІІ. От них взяли начало 2 ветви:

1) – боконервные – с защитным панцирем. Среди них центральное место занимает класс панцирных (Poluplacophora), он сохраняет многие предковые черты и Aplacophora – вторично упрощенная группа – они утратили раковину и приобрели червеобразную форму как приспособление к обитанию в колониях коралловых полипов.

2) раковинные (Conchifera). Среди них ближе всего к первичным моллюски класса Monoplacophora. От моноплакофороподобных предков восходят линии эволюции ко всем современным классам: Crastropoda, Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda.

Экологическая радиация

Исходная жизненная форма – водные, ползающие по дну эпибентобионты (Polyplacophora, Monoplacophora Gastropoda).

От ползающих форм прослеживаются главные линии экологической специализации моллюсков к:

нектонному свободноплавающему (большинство Cephalopoda),

роющему (большинство Bivalvia, Scaphopoda),

прикрепленному (частично Bivalvia и реже Gastropoda)

и планктонному (некоторые Gastropoda и Cephalopoda) образу жизни.

Особый путь – с выходом на сушу (Pulmonata), из которых отдельные группы видов снова вернулись в воду.

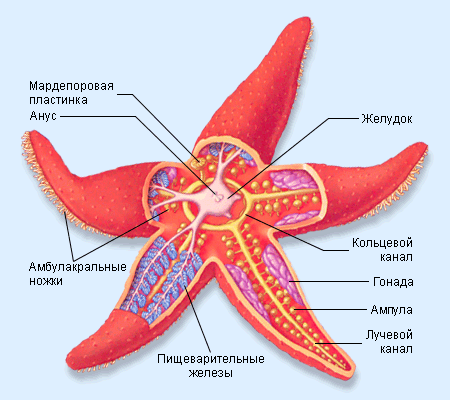

Тип Иглокожие

Древняя группа вторичноротых животных, наиболее примитивная и вместе с тем крайне своеобразная.

Это морские животные, ведущие прикрепленный или малоподвижный образ жизни.

Известно около 6 тыс. современных видов.

Вторичноротые имеют общие черты организации, отличающие их от трохофорных животных:

кожа вторичноротых двуслойная и состоит из эктодермального эпителия и соединительнотканного слоя (кутиса) мезодермального происхождения;

скелет у них известковый – мезодермального происхождения и образуется в соединительном слое кожи;

в эмбриогенезе вторичноротых рот закладывается вторично, а из первичного рта – бластопора формируется анус;

для вторичноротых характерна энтероцельная закладка мезодермы (из первичной кишки)

Характеризуются следующими особенностями:

Через их тело можно провести только одну плоскость симметрии, проходящую через рот, анус и особую мадрепоровую пластинку. Но многие системы органов иглокожих радиально-симметричны;

У иглокожих сочетается исходная билатеральная симметрия с вторичной – радиальной;

Предки иглокожих были билатерально симметричными животными.

Иглокожие обладают внутренним известковым скелетом с торчащими на поверхности тела шипами, иглами и т.п, который образуется в соединительнотканном слое кожи.

Для целома иглокожих характерна сложная дифференциация на ряд систем органов, выполняющих разные функции:

К производным целома относятся:

внутренняя полость тела (собственно целом), в которой располагаются внутренние органы;

амбулакральная система – система органов движения;

псевдогемальная система – транспортная система;

половой синус и полость гонад.

Кровеносная система лакунарного типа и у большинства иглокожих слабо развита. Сосуды находятся между синусами псевдогемальной системы.

Дыхание иглокожих осуществляется преимущественно всей поверхностью кожи. Для дыхания служат кожные жабры, амбулакральные ножки, щупальца. У многих имеются особые «водные легкие» – производные задней кишки.

Специальных органов выделения у иглокожих нет. Особые клетки – амебоциты, поглощают из целома экскреты, которые затем удаляются через кожу.

Нервная система иглокожих примитивна и представлена тремя отделами, каждый из которых состоит из нервного кольца и отходящих от него радиальных нервных стволов.

Органы чувств многообразны, но примитивны морфологически.

Большинство иглокожих раздельнополые. Половой диморфизм выражен слабо.

Оплодотворение наружное

Развитие с метаморфозом. Ранняя личинка всех иглокожих – диплеврула с двусторонней симметрией.

Классификация. Тип Иглокожие (Echinodemata) подразделяется на два подтипа, которые включают пять современных классов:

Подтип Подвижные (Eleutherozoa):

Класс Морские звезды (Asteroidea),

класс Офиуры (Ophiuroidea),

класс Морские ежи (Echinoidea),

класс Голотурии (Holothuroidea)

Подтип Прикрепленные (Pelmatozoa):

Класс Морские лилии (Crinoidea)

Класс Морские звезды (Asteroidea)

Имеют весьма характерное для них довольно сильно сплющенное в орально-аборальном направлении тело, состоящее из диска и лучей, или «рук».

У большинства морских звезд пятилучевая симметрия, но число лучей может быть и большим (от 6 до 13 и более).

В центре одной из плоских сторон помещается рот (оральная сторона), в центре другой – порошица (аборальная сторона).

Животное ползает по дну ртом книзу.

Стенка тела состоит обычно из однослойного ресничного эпителия, слоя соединительной ткани и перитонеального эпителия, ограничивающего целом.

В соединительной ткани развивается скелет:

Скелет оральной стороны:

в каждом луче имеется два ряда амбулакральных пластинок, которые соединяются попарно в виде двускатной крыши и прикрывают амбулакральную борозду;

кнаружи от амбулакральных пластинок с каждой стороны луча имеется по ряду адамбулакральных пластинок;

над адамбулакральными пластинками на боковой стороне луча по 1-2 ряда краевых, или маргинальных пластинок.

Скелет аборальной стороны:

представлен большей частью лишь многочисленными узкими известковыми перекладинами.

Среди них выделяется крупная, иначе окрашенная мадрепоровая пластинка, пронизанная многочисленными мелкими отверстиями.

Пищеварительная система

В центре оральной стороны диска расположен рот – короткий пищевод – большой мешковидный желудок – короткая и узкая задняя кишка – открывается в центре аборальной стороны диска.

От желудка в целомы лучей отходят 5 пар длинных слепых печеночных мешков, выделяющие пищеварительный сок.

Морские звезды – хищницы. Питаются беспозвоночными, двустворчатыми моллюсками. Мелкую добычу глотают целиком, при крупной – желудок через рот выворачивается и облекает добычу.