- •Лекция 13. Тип mollusca – моллюски. Классы: gastropoda – брюхоногие моллюски, план:

- •Личинка морских раковинных моллюсков – парусник

- •Двустворчатые – bivalvia, головоногие – cephalopoda

- •Гигантская тридакна (Tridacna gigas)

- •Корабельный червь

- •Строение стенки раковины

- •Образование жемчужины в перламутровом слое раковины устрицы

- •Формирование жемчужины мантией

- •Глазки морского гребешка, расположенные по краю мантии

- •Строение кровеносной системы двустворчатых моллюсков

- •1. Надотряд Первичножаберные – Protobranchia

- •2. Надотряд Жаберные – Autobranchia

- •Жемчужная ферма в Сераме, Индонезия

- •Скопления (друзы) дрейссены речной (Dreissena polymorpha)

- •Места обитания толстой (овальной) перловицы

- •Морская звезда астерия (Asterias rubens) тянет руку к моллюску

- •Личинка морской звезды имеет двустороннюю симметрию

- •Из отрезанного луча морской звезды формируется новая особь. Такую форму часто называют кометой

- •Терновый венец – акантастер планси

- •Лекция 29. Тип mollusca – моллюски. Классы solenogastres, polyplacophora, monoplacophora, gastropoda – брюхоногие моллюски План:

- •1.Общая морфофизиологическая характеристика типа

- •4. Практическое значение брюхоногих моллюсков

Лекция 13. Тип mollusca – моллюски. Классы: gastropoda – брюхоногие моллюски, план:

1. Общая морфофизиологическая характеристика типа

2. Класс Брюхоногие моллюски. Общая морфофизиологическая характеристика. Классификация.

3. Практическое значение брюхоногих моллюсков

Моллюски, или мягкотелые, – около 113 тыс. видов. Обитают в морях, пресных водах и на суше. Некоторые – паразиты других животных.

Своеобразие типа заключается в следующих особенностях:

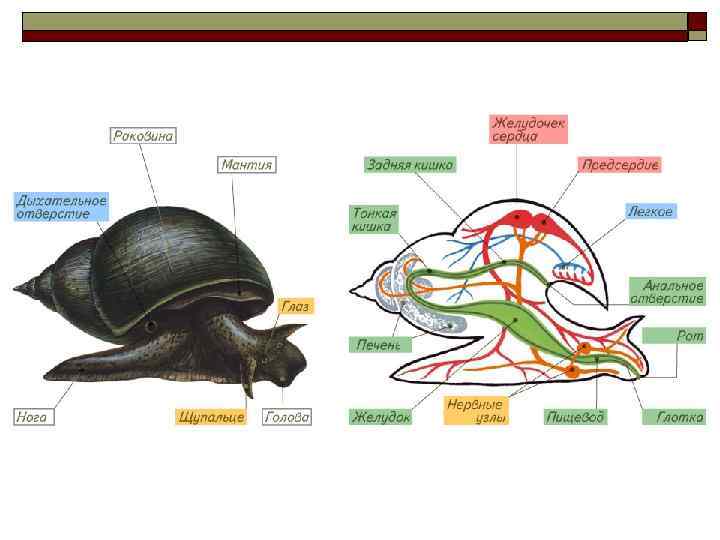

Тело состоит из 3 функционально различных отделов: головы, туловища и ноги.

На голове – рот и органы чувств, в туловище – внутренние органы, нога – орган движения.

Тело покрыто мантией. Это кожная складка, свешивающаяся со спины.

Между мантией и телом – мантийная полость, в которой размещается мантийный комплекс органов: жабры, органы химического чувства (осфрадии), отверстия задней кишки, выделительная и половая системы органов.

У конкретных видов моллюсков мантийная полость может располагаться сзади, сбоку, спереди, подвергаться редукции или совсем исчезать.

Мантийная полость иногда используется в процессе питания и, если она расположена спереди, служит местом, куда втягиваются голова и нога моллюска.

Характерна известковая раковина, выделяемая мантией.

Выполняет защитную функцию и играет роль скелета.

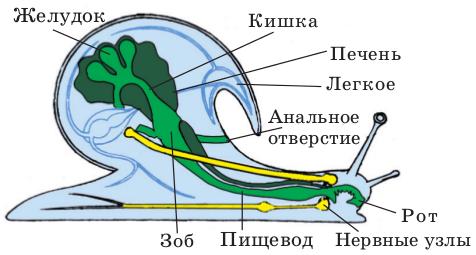

Пищеварительная система моллюсков состоит из трех отделов.

В глотке – слюнные железы и специфический орган для перетирания пищи – терка, или радула, нередко развиты хитиновые челюсти.

К средней кишке относятся желудок и пищеварительная железа – «печень».

Органы дыхания – ктенидии, или кожные адаптивные жабры.

У сухопутных – развит особый орган воздушного дыхания – «легкое».

Целом неметамерный и представлен околосердечной сумкой (перикардием) и полостью гонад.

Промежутки между органами частично заполнены паренхимой.

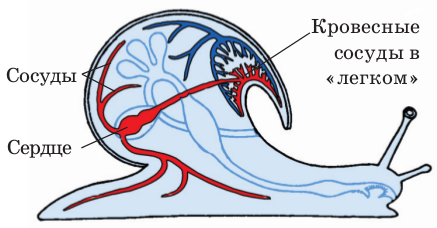

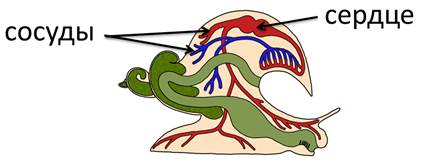

Кровеносная система моллюсков незамкнутая. Характерно наличие сердца, у большинства – из 1 желудочка и 2 предсердий.

Органы выделения – почки. Это целомодукты мезодермального происхождения.

Воронки почек обращены в целом (перикардий), а выделительные отверстия открываются в мантийную полость.

Нервная система разбросанно-узлового типа, состоящая из нескольких пар ганглиев, соединенных между собой комиссурами и коннективами.

Имеются органы зрения: статоцисты, органы химического чувства – осфрадии, органы осязания.

Большинство моллюсков раздельнополы, но среди них имеются и гермафродиты.

Оплодотворение наружное или внутреннее.

11. Развитие с метаморфозом. Из яйца выходит личинка – велигер, или парусник, типичная для моллюсков.

Моллюски подразделяются на два подтипа: подтип Боконервные (Amphineura) и подтип Раковинные (Conchifera).

Боконервные – примитивная группа.

Характерно: нет цельной раковины, щупалец и глаз, отсутствуют статоцисты, нога может быть редуцирована. Нервная система лестничного типа. Личинка – трохофора.

Подтип включает два класса: класс Панцирные (Polyplacophora) и класс Бороздчатобрюхие (Solenogastres).

Подтип Раковинные характеризуется наличием цельной или двустворчатой раковины.

К подтипу относятся пять классов:

класс Моноплакофоры (Monoplacophora),

класс Брюхоногие (Gastropoda),

класс Лопатоногие (Scaphopoda),

класс Двустворчатые (Bivalvia),

класс Головоногие (Cephalopoda)

БРЮХОНОГИЕ – более 90 тыс. видов, заселяют водную среду и сушу. Большинство – в морях.

Характерными особенностями класса являются:

Дифференцирующий признак гастропод – торсия:

Торсия – это поворот висцеральной массы, раковины, мантии и мантийной полости на 180 градусов против часовой стрелки относительно головы и ноги.

Совершается поворот в процессе развития на стадии личинки.

После торсии мантийная полость и связанные с ней органы занимают переднее положение, непосредственно над и за головой.

Внутри – пищеварительный тракт образует еще один U-образный изгиб, накладывающийся на тот, который возник ранее в результате первичного выгибания кишечника.

Желудок теперь располагается сзади и дорсально, а рот и анус – впереди и вентрально.

Нервная система перекрещивается в виде восьмерки, причем нервное кольцо находится на вершине восьмерки, а висцеральный ганглий – в ее нижней части.

Голова и нога сохраняют исходную билатеральную симметрию, так как торсионный процесс их не затрагивает.

В целом остается неизменной и раковина, за исключением того, что ее переднезадняя полярность меняется на противоположную.

Приобретение торсии ознаменовало возникновение гастропод из моноплакофор, но она была и остается онтогенетическим событием, которое происходило и продолжает происходить в процессе развития каждой отдельной особи.

Какой-либо очевидной причины, обусловивший приобретение гастроподами торсии, не существует.

Существует несколько гипотез:

В результате торсии мантийная полость оказывается расположенной спереди, так что при возникновении угрозы голова первой втягивается внутрь защитной раковины, а за ней нога.

Переднее положение могло способствовать улучшению вентиляции мантийной полости и находящихся в ней жабр.

В результате торсии осфрадий перемещается вперед, где он может определять качество воды в том участке пространства, куда организм перемещается, а не в том, который он уже покинул.

В таком положении осфрадий дополняет расположенные на голове органы чувств, которые используются для тестирования окружающей среды перед движущимися животными, а не позади него.

Возможно, в результате торсии смещающийся назад центр тяжести раковины и висцеральной массы занимает более выгодное положение и т.д.

|

Характерно для класса:

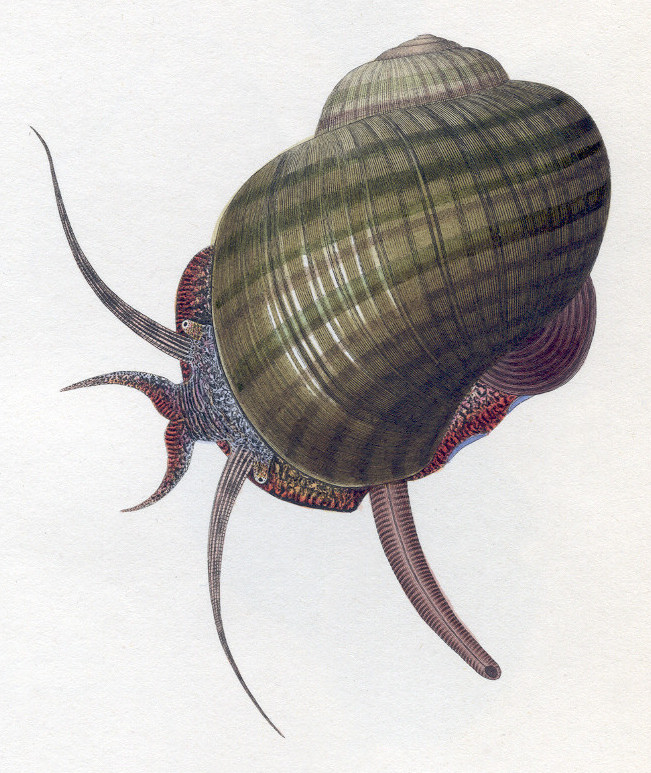

цельная раковина в форме конуса или спирали;

хорошо обособленная голова с 1–2 парами щупалец и глазами;

плоская подошва ноги;

размеры от 1–3 мм до 30–60 см.

Раковина выделяется известковыми железами мантии.

Различают:

плакоспиральные раковины – обороты спирали располагаются в одной плоскости, (редко, из современных у катушки);

турбоспиральные – обороты спирали располагаются в разных плоскостях, (обычная форма);

правозакрученные (дексиотропные) – спираль закручена по часовой стрелке (преобладающее большинство);

левозакрученные (лейотропные) – спираль закручена против часовой стрелки (редко);

Если посмотреть на раковину со стороны устья, то у правозакрученных устье расположено с правой стороны, у левозакрученых – с левой.

инволютные – последний оборот спирали раковины широкий и закрывает предыдущие обороты (редко, Cypraea);

эволютные – все обороты спирали открытые (встречается чаще).

Раковины, напоминающие спираль, обороты которой не сомкнуты вместе, а многократно перекручены в разных направлениях, называют деволютными, или раскрученными.

Ось, вокруг которой закручена спираль, обычно представлена плотным столбиком – колонкой (колумеллой).

Если же обороты не соприкасаются своими внутренними стенками, то вместо колонки – полость – пупок.

У гребенчатожаберных раковина имеет крышечку, закрывающую отверстие раковины – устье.

Крышечка образуется на спинной стороне задней части ноги.

Крышечки у разных видов неодинаковы по структуре, размеру и форме и могут напоминать тонкий диск, пуговицу или мраморную пластинку.

Стенка раковины состоит:

из наружного слоя – периостракума,

известкового фарфорового слоя – остракума,

у некоторых – третий внутренний слой раковины (гипостракум), который может быть перламутровым или эмалевым с розовой, желтой или оранжевой окраской.

Под раковиной находится мантия.

Между мантией и туловищем – мантийная полость, в которую открываются анальное, выделительное и половое отверстия, находятся 1–2 ктенидия.

У основания ктенидиев – осфрадии.

Край мантии может образовывать длинную трубку – сифон, выступающий из-под раковины.

Через сифон моллюски, зарывающиеся в грунт, общаются с внешней средой.

Сифон – трубчатый орган, встречающийся у водных моллюсков из класса брюхоногих, двустворчатых или головоногих. Представляет собой трубку, соединяющую мантийную полость с внешней средой. У брюхоногих и двустворчатых образован мантией; сифон головоногих (также называемый воронкой) образован ногой.

Пищеварительная система. Питаются растительной пищей, детритом, либо хищничают.

Рот – глотка, в которую впадают протоки 1– 2 пар слюнных желез. В глотке находится радула – орган перетирания пищи.

Пищевод, нередко образующий расширение – зоб. С пищеводом связаны различные железы: слюнные, ядовитые и др.

Средняя кишка, выстлана энтодермой, состоит из желудка, в который впадают протоки печени, и собственно средней кишки.

Печень функционирует не только как пищеварительная железа, но и выполняет всасывательную функцию. В дольках печени – фагоцитоз.

Эктодермальная задняя кишка, заканчивается анальным отверстием над головой.

Органы дыхания. Большинство дышат жабрами или ктенидиями.

У одних ктенидии расположены в передней части тела и обращены вершинами вперед (переднежаберные), а у других – ктенидий смещен кзади по правой стороне и обращен вершиной назад (заднежаберные).

Некоторые утратили ктенидий, и у них образовались вторичные кожные адаптивные жабры.

У сухопутных моллюсков имеется орган воздушного дыхания – легкое.

Легкое моллюсков – это видоизмененная мантийная полость, стенки которой пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. Воздух поступает в легкое через особое дыхательное отверстие (многочисленные наземные улитки, слизни).

Вторичноводные легочные моллюски дышат также воздухом, всплывая или выползая к поверхности воды. При погружении в воду их дыхательное отверстие закрывается (прудовики и катушки).

Лужанка, если нужно, то она сжимает запас воздуха, который находится в легких, и быстро погружается на дно, потому что становится тяжелее воды. Наоборот, если она находится на дне и возникает необходимость заглотнуть свежий воздух, она ослабляет давление на сжатый воздух, который, расширяясь, делает ее легче и поднимает улитку на поверхность воды.

Большое значение у всех водных моллюсков имеет кожное дыхание.

Кровеносная система незамкнутая. У большинства сердце двухкамерное, состоящее из желудочка и одного предсердия.

Положение сердца связано с положением ктенидиев или легкого. У переднежаберных и легочных – сердце расположено предсердием вперед, а у заднежаберных – предсердием назад.

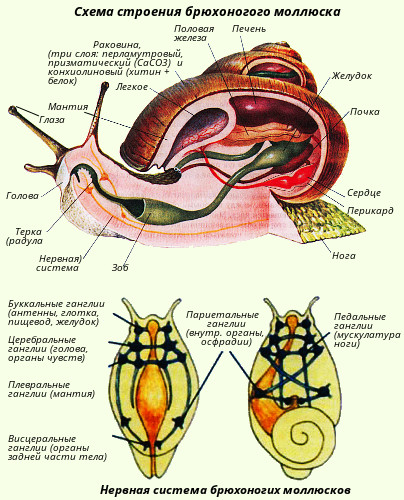

Нервная система разбросанно-узлового типа и состоит из 5 пар нервных узлов, или ганглиев:

церебральных (головных) – расположены в голове над глоткой и иннервируют органы чувств (щупальца, глаза);

педальных (ножных) – иннервируют ногу;

плевральных – иннервируют мантию;

париетальных – иннервируют ктенидий и осфрадии;

висцеральных – внутренние органы.

Комиссуры (поперечные нервные тяжи) имеются между церебральными, педальными и висцеральными ганглиями.

Коннективы (продольные тяжи) соединяют церебральные и педальные ганглии, образуя педальную петлю. Коннективами связаны также церебральные ганглии с плевральными, париетальными и висцеральными.

В связи с закручиванием туловищного мешка у многих гастропод образуется перекрест коннективов между плевральными и париетальными ганглиями – хиастоневрия.

Органы чувств. Имеется пара глаз, расположенных у основания или на вершине щупалец (простые глазные ямки, или глазные пузыри с хрусталиком);

передние головные щупальца выполняют функцию органов вкуса и обоняния;

у основания жабер расположены осфрадии – органы химического чувства. Они имеют форму валика или строение, подобное жабрам.

статоцисты – органы равновесия находятся в ноге рядом с педальными ганглиями.

органами осязания служат головные щупальца, но отдельные осязательные клетки рассеяны по всей коже.

Выделительная система брюхоногих представлена 1–2 почками.

Почки внутренними концами в форме ресничных воронок связаны с перикардием (участком целома), а их протоки открываются в мантийную полость по бокам от анального отверстия.

Половая система. Раздельнополые и гермафродиты.

Половая железа – гонада всегда непарная; от нее отходит один проток.

У гермафродитов половая система сложная. Например, у виноградной улитки имеется гермафродитная железа, где развиваются мужские и женские половые клетки.

Развитие

Большинство моллюсков – водные животные и развиваются с метаморфозом.

Личинка – парусник, или велигер, сходная с трохофорой.

У всех сухопутных моллюсков, большинства пресноводных и у многих морских форм наблюдается прямое развитие.