Zoologiia

.pdf

711

В девоне начался расцвет челюстноротых. Для большинства этих животных характерны наличие двусторонней симметрии, третьего зародышевого листка (мезодермы), полости тела, наружного (членистоногие) или внутреннего (хордовые) твердого скелета, прогрессирующая способность к активному передвижению, обособление переднего конца тела с ротовым отверстием и органами чувств, постепенное совершенствование центральной нервной системы.

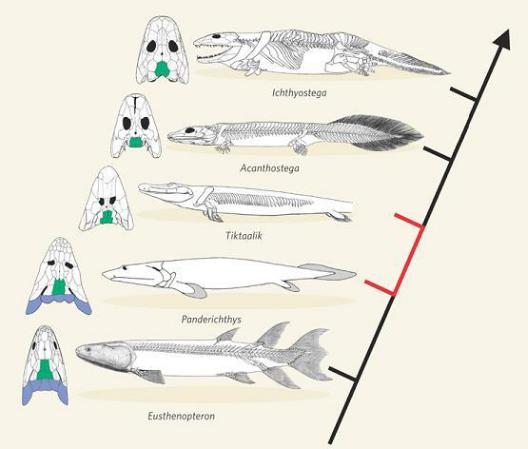

От первых челюстноротых возникли лучеперые и кистеперые рыбы (рисунок 34.21). Кистеперые имели в плавниках опорные элементы, из которых позже развились конечности наземных позвоночных. Из жаберных дуг образовались подвижные челюсти, а из кожных складок – плавники. Формирование поясов парных грудных и брюшных конечностей способствовало увеличению маневренности движений.

Двоякодышащие и кистеперые рыбы посредством плавательных пузырей, имеющих связь с пищеводом и снабженных системой кровеносных сосудов, могли дышать атмосферным кислородом.

Рисунок 34.21 – Эволюция амфибий

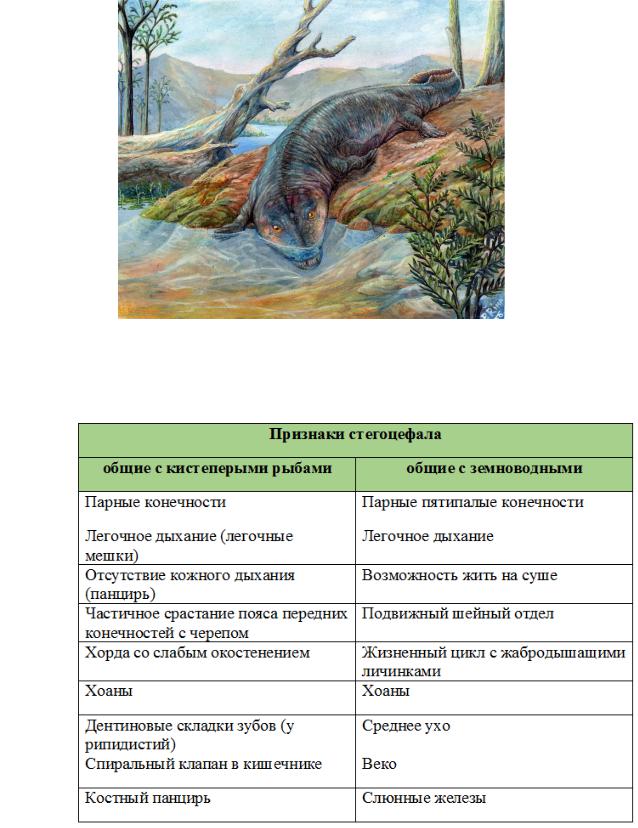

От кистеперых рыб берут начало древние земноводные – стегоцефалы (в н.в. устаревшее название) – сборная группа предков амфибий и рептилий

(рисунок 34.22).

712

Рисунок 34.22 – Стегоцефал

Выход на сушу первых позвоночных животных был обеспечен преобразованием плавников в конечности наземного типа, а воздушных пузырей – в легкие.

713

Карбон (каменно-угольный период)

От стегоцефалов берут свое начало истинно наземные животные – рептилии. Освоение суши пресмыкающимися обеспечили сухие ороговевшие покровы, внутреннее осеменение, богатые желтком яйцеклетки, защитные оболочки яиц, предохраняющие эмбрионы от высыхания и других воздействий среды.

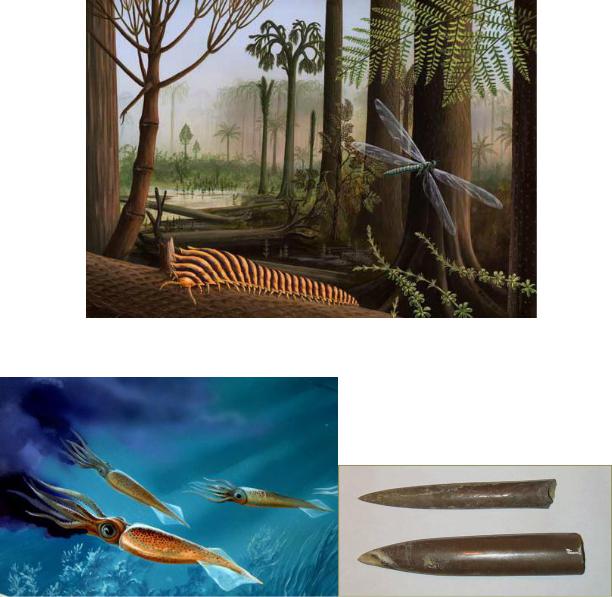

В течение карбона появились много новых видов беспозвоночных: наземные брюхоногие моллюски, морские раковинные головоногие моллюски белемниты и огромное количество членистоногих (рисунок 34.23, 34.24). Многие из них были гигантских размеров, по сравнению с современными представителями.

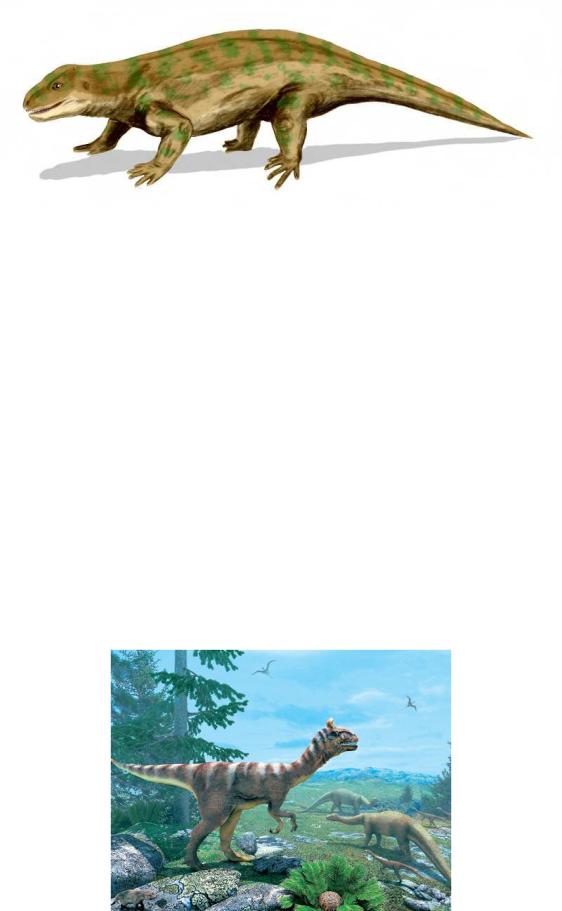

Появились котилозавры и звероподобные рептилии (рисунок 34.25).

Рисунок 34.23 – Каменно-угольный период

Рисунок 34.24 – Белемниты и их окаменевшие раковины – "чертовы пальцы"

714

Рисунок 34.25 – Представитель котилозавров -- диадект

Мезозой

В триасе (225 млн. лет назад) среди рептилий выделилась группа динозавров (рисунок 34.26). Они господствовали в течение более 160 миллионов лет и вымерли в конце мелового периода (около 65 млн. лет назад).

Предполагают, что динозавры были промежуточным звеном между рептилиями и млекопитающими и совмещали в себе признаки обеих групп. Например, они имели строение черепа как у ящериц, зубы в отдельных ячейках, как у крокодилов, но трубчатые кости, строение суставов пальцев и крестцовой кости подобно млекопитающим. Передвигались динозавры на вертикально расположенных конечностях, опираясь только на пальцы (пальцехождение), подобно большинству современных млекопитающих, и отличались от большинства других рептилий, чьи конечности были расположены по бокам туловища. Их вертикальное положение позволило динозаврам при движении легко дышать и вероятнее всего повышало их уровень выносливости и активности.

Рисунок 34.26 – Мезозойская эра – эпоха динозавров

715

Первые млекопитающие появились в триасовый период мезозойской

эры.

Позднее, также от одной из ветвей пресмыкающихся, произошли птицы (рисунок 34.27, 34.28). Археоптерикс долгое время считался переходным звеном между рептилиями и птицами. В настоящее время доказано, что он являлся тупиковой ветвью крылатых рептилий.

Для птиц и млекопитающих характерны такие черты, как теплокровность, четырехкамерное сердце, одна дуга аорты (создает полное разделение большого и малого кругов кровообращения), интенсивный обмен веществ. Данные черты обеспечили расцвет этих групп организмов.

Рисунок 34.27 – Один из предполагаемых предков птиц Microraptor gui

Рисунок 34.28 – Археоптерикс – слепая ветвь крылатых рептилий

716

В конце мезозоя появляются плацентарные млекопитающие, для которых прогрессивными основными особенностями стали появление плаценты и внутриутробного развития плода, вскармливание детенышей молоком, развитая кора головного мозга.

Кайнозой

Кайнозойская эра началась 66 млн. лет назад (эта граница проведена по массовому вымиранию видов в конце мелового периода) и продолжается в настоящее время (рисунок 34.29).

Это эпоха расцвета млекопитающих. Большинство современных отрядов млекопитающих произошло от древних насекомоядных.

Рисунок 34.29 – Кайнозойская эра

Главное событие этой эры – формирование человека. К концу неогена в лесах обитали небольшие хвостатые млекопитающие – лемуры и долгопяты. От них произошли древние формы обезьян – парапитеки, ведшие древесный образ жизни и питавшиеся растениями и насекомыми. Их далекие потомки – ныне живущие гиббоны, орангутанги и вымершие мелкие древесные обезьяны – дриопитеки. Дриопитеки дали начало трем линиям развития, которые привели к шимпанзе, горилле, а также вымершему австралопитеку. От австралопитеков в конце неогена произошел человек разумный.

717

ТЕМА 35: ФАУНА И ФАУНОГЕНЕЗ. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНОГО МИРА

35.1Фауна и фауногенез

35.2Рецентная фауна Беларуси и этапы ее формирования

35.3Биоинвазии животных организмов. Черная Книга инвазивных видов животных

35.4Редкие и исчезающие виды. Законодательные основы охраны животного мира

35.5Охраняемые природные территории Беларуси

35.6Международная Красная книга и Красная книга Республики Беларусь

35.1 Фауна и фауногенез

Фауна – исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих в данной области и входящих во все ее биогеоценозы. Фауна объединяет все виды животных той или иной области (района, местности), хотя они и входят в различные биоценозы. Вместе с тем нельзя причислять к местной фауне виды, сознательно завезенные человеком и содержащиеся в зоопарках, аквариумах и т.д. Виды же, завезенные случайно, а также преднамеренно, но одичавшие или существующие без помощи человека, необходимо учитывать в составе местной фауны.

Каждая фауна характеризуется определенными, свойственными только ей признаками, позволяющими сравнивать ее с другими фаунами. Самым важным признаком любой фауны является ее видовой состав.

Существенным признаком любой фауны оказывается экологическая природа составляющих ее видов.

Главнейшей особенностью фауны являются ее связи с соседними, а также с более отдаленными фаунами. Эти связи можно охарактеризовать показателями общности систематического состава фауны, обычно выражаемой в процентах.

Наряду с фаунистическими связями не менее существен учет еще одного важнейшего признака – степени самобытности фауны, выражающейся в наличии эндемичных видов или родов. Чем выше систематический ранг эндемиков, тем самобытнее фауна. Так, присутствие в составе фаун эндемичных отрядов и семейств отражает длительность развития фауны в условиях изоляции. В то же время наличие только эндемичных видов, а тем более подвидов, свидетельствует об относительной молодости фауны и прочных связях ее с другими фаунами.

Структура фауны. Каждая фауна обладает определенной систематической структурой, иначе говоря, специфичным распределением видов между родами, семействами и более высокими систематическими единицами. Структура фауны познается не только через количественное соотношение различных систематических единиц. Серьезное значение имеет также географический ее анализ т. е. установление сходства и различий в

718

распределении входящих в нее видов. Виды, отличающиеся сходным распространением, представляют географические элементы фауны. Соответственно характеру распространения эти элементы носят определенные названия: северные, южные, западные, восточные. Такие названия пригодны для географического анализа фаун лишь ограниченных территорий. Если же рассматриваются ареалы видов той или иной фауны в целом, то наименования географических элементов будут другими. В зоогеографической литературе широко применяются термины: европейско- сибирский, восточно-сибирский (ангарский), центрально-азиатский, бореальный и др. Термин «заносные», или «адентивные», элементы означает, что данные виды натурализовались благодаря заносу извне и не являются единой географической группой.

Таким образом, географический анализ фауны дает представление о типе распространения входящих в нее видов. Но для познания фауны этого мало. Необходимо выяснить вероятное происхождение видов, как они попали в состав фауны и как происхождение каждого из них сказывается на распространении. Ответы на данные вопросы дает исторический (или генетический) анализ фауны. Он базируется на изучении ареалов не только видов, но и родов. При проведении его требуется, прежде всего, решить вопрос, какие элементы фауны возникли в пределах изучаемой территории и какие попали в результате расселения из других центров. Первые получили название автохтонных элементов, вторые – аллохтонных.

Генезис фауны. Каждая фауна имеет свою историю. Формирование фауны, или фауногенез, продолжается очень длительное время, измеряемое иногда целыми геологическими периодами. Описанием процесса зарождения и смены фаун занимается генетическая, или историческая, зоогеография. Лучшую опору для познания прежнего облика фауны дают ископаемые находки. При отсутствии палеонтологических материалов характер фауногенеза устанавливается по косвенным свидетельствам – данным исторической геологии, палеогеографии, выводам на основе теории эволюции. Большую пользу приносят также и собственные зоогеографические сведения о дизъюнкциях ареалов, эндемиках и реликтах.

35.2 Рецентная фауна Беларуси и этапы ее формирования

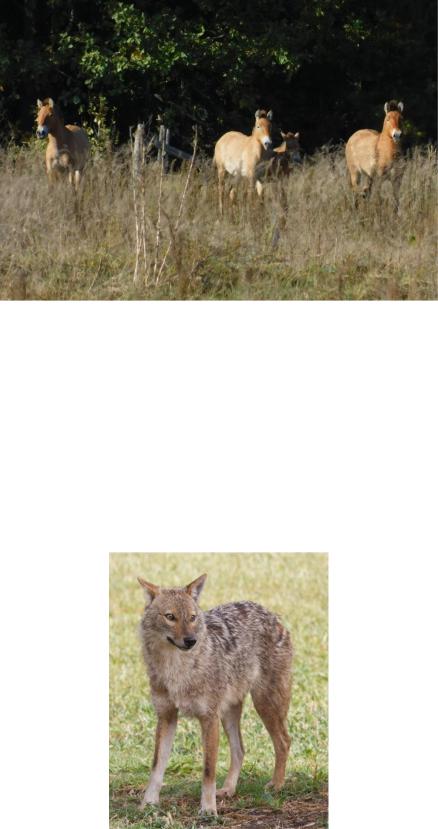

Животный мир Беларуси прошел сложный путь формирования. Современный облик он обрел только после отступления поозерского ледника. Фауна Беларуси насчитывает около 500 видов позвоночных животных и более 30 тыс. видов беспозвоночных. Фауна млекопитающих включает 79-81 вид, среди которых преобладают грызуны и хищники. Из них не совсем понятна судьба выхухоли (отр. Насекомоядные, сем. Кротовые). Зверек либо полностью исчез из фауны Беларуси, либо так малочислен, что не обнаруживается в последнее время. Так же не совсем ясна судьба лошади Пржевальского (рисунок 35.1). Вид самостоятельно расселился из украинской зоны отчуждения ЧАЭС в нашу зону (ПГРЭЗ), успешно

719

размножается и занял свою нишу в фауне Беларуси. Однако насколько постоянным видом станет в нашей фауне эта красивая лошадь – судить еще рано. Это же касается пятнистого оленя.

Рисунок 35.1 – Лошади Пржевальского в Полесском радиационно-

экологическом заповеднике (фото Цвирко Л.)

С декабря 2017 г. список млекопитающих Беларуси официально пополнил шакал обыкновенный (рисунок 35.2). В декабре 2011 года зафиксирован первый случай нахождения шакала на территории Белоруссии (деревня Томашовка, Брестская область). В 2015 году были обнаружены еще две особи в Лельчицком районе. В начале ноября 2018 г. в охотничьем хозяйстве "Красный бор" (Россонский и Верхнедвинский р-ны, Витебской обл.) впервые вид зарегистрирован на севере Беларуси.

Рисунок 35.2 – Шакал обыкновенный (Canis aureus)

720

Самая разнообразная фауна птиц – на март 2021 г. орнитофауна Беларуси фактически насчитывала 333 вида. Из них 227 видов гнездятся на территории страны, остальные прилетают во время сезонных перелетов. В животном мире насчитывается 12 видов земноводных, 7 видов пресмыкающихся, около 66 видов рыб.

Основу животного мира Беларуси составляют млекопитающие и птицы лесной зоны. Среди них представители таежной фауны: лось, бурый медведь, рысь, черный хорек, рябчик, глухарь и др. Более разнообразной является фауна широколиственного леса: зубр, косуля, кабан, куница лесная, дятел, соловей, дрозд и др. Изредко встречаются представители фауны тундры: (белая куропатка) и степной зоны (хомяк обыкновенный, заяц-русак, крапчатый суслик,жаворонок, перепел и др.).

Животный мир является динамичным компонентом природного комплекса Беларуси. Под воздействием хозяйственной деятельности изменилась среда обитания многих животных. Только за последние 300-400 лет исчезло более 20 видов позвоночных: тур, лесной тарпан, росомаха, соболь, лань, лесной кот и др. Больше не встречаются на территории страны такие птицы, как стрепет, розовый пеликан, дрофа. В результате строительства гидротехнических сооружений в водоемах исчезло более 10 видов рыб, среди которых белуга, русский осетр, лосось, кумжа.

С XX в. в стране ведется акклиматизация животных. Фауна Беларуси обогатилась такими видами, как ондатра, енот-полоскун, енотовидная собака, американская норка. Практически восстановлена популяция зубра (рисунок 35.3) и благородного оленя. 12 видов ценных рыб (амурский сазан, серебряный карась, толстолобик и др.) пополнили водоемы страны. Встречается в стране и независимая от человека акклиматизация животных. Примером ее является расселение колорадского жука, ротана и др.

Рисунок 35.3 – Зубры в Полесском радиационно-экологическом заповеднике

(Полесская популяция)