Zoologiia

.pdf

531

костными пластинками кожного происхождения, с которыми сливаются расширенные остистые отростки позвонков и ребра. Нижний щит, или пластрон. Как карапакс, так и пластрон покрыты сверху роговыми щитками (у немногих – мягкой кожей).

Рисунок 28.1 – Чешуйки на коже ящерицы

Ороговение эпидермиса и наличие роговых чешуй имеет важное приспособительное значение – предохраняют тело животных от иссушения. Смена рогового покрова происходит путем полной или частичной линьки, которая у многих видов происходит несколько раз в год.

Кожа рептилий плотно прилегает к телу и не образует столь характерных, как у амфибий, подкожных лимфатических мешков.

Слизистых желез у рептилий почти нет (относительно хорошо развиты только у некоторых черепах).

Кожа рептилий сухая, характерный блеск ей придают гладкие чешуи. Окраска кожи имеет важное приспособительное значение. У

большинства рептилий она под цвет субстрата, на котором они обитают. Наиболее совершенна приспособительная окраска хамелеонов, гекконов и древесных плетевидных змей. Хамелеоны способны быстро изменять ее с помощью хроматофорного (пигментного) и светопреломляющего аппарата кожи в зависимости от условий окружающей среды.

Эта их феноменальная изменчивость дала даже повод использовать слово «хамелеон» как нарицательное для характеристики людей, не имеющих твердых убеждений, приспособленцев. Довольно многие рептилии, наоборот, имеют яркую, контрастную окраску (особенно ящерицы и змеи), которая играет отпугивающую роль. Такая окраска часто сочетается со способностью принимать устрашающие позы, изменять форму тела, издавать своеобразные звуки.

532

Кожа пресмыкающихся достаточно плотно прилегает к телу. Роговой покров периодически меняется (особенно часто в процессе роста животных, когда старая «одежда» становится мала) путем линьки. Считается, что ороговение кожи, делающее ее непроницаемой для воды, снимает угрозу избыточного насыщения организма влагой.

Имеются сведения, указывающие, что через кожу погруженных в воду рептилий все же поступает некоторое количество воды. Но так или иначе осмотическое давление в теле рептилий становится не зависимым от окружающей среды. Их организму не нужно, как земноводным, бороться за выведение избытка воды, поскольку она поступает только с пищей, что резко уменьшает осморегулирующую функцию почек.

Скелет. В связи с приспособлением амфибий к наземному образу жизни скелет сильно изменился во всех своих частях (рисунок 28.2). Позвоночник более расчлененный и подвижный, чем у амфибий: состоит из

4 отделов – шейного, грудопоясничного, крестцового и хвостового.

1 – шейный позвонок; 2 – туловищные позвонки; 3 – ребра; 4 – крестцовый позвонок; 5 – хвостовые позвонки; 6 – уростиль; 7 – пояс передних конечностей; 8 – плечо; 9 – локтевая кость; 10 – лучевая кость; 11 – сросшиеся лучевая и локтевая кости; 12 – запястье; 13 – пясть; 14 – фаланги пальцев; 15 – подвздошные кости тазового пояса; 16 – бедро; 17 – большая берцовая кость; 18 – малая берцовая кость; 19 – сросшиеся малая и большая берцовые кости; 20 – предплюсна; 21 – плюсна; 22 – фаланги пальцев; 23 – тело позвонка; 24 – верхняя дуга с остистым отростком; 25 – сочленовный отросток; 26 – поперечный отросток; I–V – нумерация пальцев, р – рудимент предпальца

Рисунок 28.2 – Скелет саламандры (А) и лягушки (В), Б – туловищный позвонок лягушки

533

Позвонки – процельные (вогнутые спереди и выгнутые сзади), у низших – амфицельные (вогнутые спереди и сзади).

В шейном отделе у ящериц 8 позвонков. Два первые шейные позвонки имеют своеобразное строение: первый атлант, или атлас представляет собой костное кольцо, разделенное связкой на нижнюю и верхнюю половины. Верхнее отверстие служит для соединения головного мозга со спинным, в нижнее заходит зубовидный отросток второго шейного позвонка

– эпистрофея (рисунок 28.3). Атлант вращается вокруг этого зубовидного отростка – эта особенность шейного отдела позвоночника обеспечивает подвижность головы.

А – атлант; Б – эпистрофей; В – грудной позвонок; Г – продольный разрез грудного позвонка: 1 – зубовидный отросток эпистрофея, 2 – тело позвонка, 3 – верхняя дуга, 4 – остистый отросток, 5 – канал для спинного мозга, 6 –

передний сочленовный отросток, 7 – задний сочленовный отросток

Рисунок 28.3 – Позвонки варана

Грудопоясничный отдел у ящериц состоит из 22 позвонков. Все они несут ребра.Ребра первых пяти позвонков присоединены к грудине и формируют у большинства настоящую грудную клетку (грудины и полной грудной клетки нет у змей). Грудина ящериц хрящевая.

В крестцовом отделе 2 позвонка. К их поперечным отросткам причленяются подвздошные кости таза.

Хвостовой отдел включает несколько десятков позвонков. Тела позвонков разделены тонкой неокостеневающей прослойкой на передние и задние отделы. При аутотомии разрыв происходит в области этой прослойки и обуславливается сокращением специальных мышц хвоста.

Таким образом, позвоночник рептилий характеризуется: большей дифференцировкой, обусловливающей лучшую подвижность головы и более прочное прикрепление к осевому скелету пояса задних конечностей;возникновение грудной клетки делает возможным иной, чем у амфибий, механизм воздушного дыхания.

Череп. Особенностью черепа пресмыкающихся является почти полное окостенение первичного хрящевого черепа и развитие большего числа кожных костей, формирующих его крышу, бока и дно (рисунок 28.4, 28.5).

534

Крыша черепа составлена парными носовыми, предлобными, лобными, предтеменными и теменными группами костей. В затылочной области 4 кости, характерно развитие одного затылочного мыщелка (а не двух, как у амфибий). Область слуховых капсул формируют 3 пары ушных костей.

1 – ложная височная яма, 2 – предчелюстная кость, 3 – верхнечелюстная кость, 4 – скуловая кость, 5 – квадратно-скуловая кость, 6 – квадратная кость, 7 – чешуйчатая кость, 8 – заднелобная кость, 9 – теменная кость, 10 – лобная кость, 11 – предлобная кость, 12 –

верхняя затылочная кость

Рисунок 28.4 – Череп болотной черепахи

1 – предчелюстная кость, 2 – верхнечелюстная кость, 3 – нѐбная кость, 4 – крыловидная кость, 5 – поперечная кость, 6 – квадратная кость, 7 – чешуйчатая кость, 8 – заднелобная кость, 9 – ядовитый зуб, 10 – лобная кость, 11 – носовая кость, 12 – зубная кость. 13 – угловая кость, 14 – сочленовная кость

Рисунок 28.5 – Череп ядовитой змеи

В височной области появляются чешуйчатые кости (важное звено в системе прикрепления задней части верхней челюсти к мозговому черепу).

Дно мозгового черепа формируют парные нѐбные, крыловидные и квадратные кости. Квадратные кости сверху прикрепляются к чешуйчатым костям, а снизу с ними сочленяется нижняя челюсть.

Нижняя челюсть состоит из 5 парных костей: зубных, угловых,

сочленовных, надугловых и венечных.

Плечевой и тазовый пояса (рисунок 28.6, 28.7, 28.8), а также скелет

535

конечностей не имеют принципиальных отличий от таковых у амфибий.

1 – лопатка; 2 – надлопаточный хрящ; 3 – коракоид; 4 – суставная впадина для головки плеча; 5 – прокоракоидный хрящ; 6 – грудина; 7 – ребра; 8 – надгрудинник; 9 –

ключица

Рисунок 28.6 – Плечевой пояс варана(вид снизу)

1 – подвздошная кость; 2 – лобковая кость; 3 – седалищная кость; 4 – вертлужная впадина (сочленовная ямка) для головки бедра; 5 – крестцовые позвонки

Рисунок 28.7 – Тазовый пояс варана (вид снизу)

А– передняя; Б – задняя: 1 – плечевая кость; 2 – локтевая кость; 3 – лучевая кость; 4 – запястье; 5 – пясть; 6 – фаланги пальцев; 7 – интеркарпальный сустав; 8 –

бедренная кость; 9 – большая берцовая кость; 10 – малая берцовая кость; 11 – коленная чашечка; 12 – предплюсна; 13 –интертарзальный сустав; 14 – плюсна

Рисунок 28.8 – Конечности варана

536

Таз у рептилий закрытый: правая и левая лобковые и седалищные кости на брюшной стороне сращены между собой.

Мускулатура. Характерно: утрата метамерного расположения мускулатуры; более сложная дифференцировка мышечной системы. Появились: жевательная, шейная, подкожная мускулатура, мышцы брюшного пресса, мышцы сгибатели и разгибатели конечностей.

Важно появление межреберной мускулатуры, играющей важную роль в механизме дыхания у всех высших позвоночных.

28.2.Физиологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

Органы пищеварения устроены несколько сложнее, чем у амфибий (рисунок 28.9). В сравнении с амфибиями характерно: большая расчлененность пищеварительного тракта; появление некоторых новых образований.

1 – внешняя и 2 – внутренняя яремные вены; 3 – левая и 4– правая сонные артерии; 5 – левая и 6 – правая дуги аорты; 7 – правое и 8 – левое предсердия; 9 – желудочек сердца; 10

– левая подключичная артерия; 11 – легкое; 12 – печень; 13 – желчный пузырь; 14 – желудок; 15 – поджелудочная железа; 16 – двенадцатиперстная кишка; 17 – толстая кишка; 18 – прямая кишка; 19 – почка; 20 – спинная аорта; 21 – выносящие вены почек; 22

– мочевой пузырь; 23 – придаток семенника; 24 – семенник; 25 – семяпровод; 26 – яичник; 27 – яйцепровод

Рисунок 28.9 – Внутренние органы ящерицы; А - самец; Б - самка

Ротовая полость заметно отграничена от глотки. У черепах и крокодилов носоглоточные ходы отделены от ротовой полости вторичным костным нѐбом (возникает за счет разрастания небных отростков

537

межчелюстных и верхнечелюстных костей, самих небных и крыловидных костей). Оно механически укрепляет верхнюю челюсть и отделяет верхние дыхательные пути от ротовой полости. У млекопитающих вторичное костное нѐбо переходит позади в мышечную пластинку – мягкое (бесскелетное) нѐбо, ограничивающее сверху и с боков зев. На дне ротовой полости – подвижный мускулистый язык, различная форма языка связана с характером пищи и способами ее добывания.

Зубы сидят на верхнечелюстных, межчелюстных, крыловидных и нижнечелюстных костях и прирастают к краям соответствующих костей (у крокодилов они сидят в альвеолах). У черепах челюсти покрыты роговыми пластинами. Слюнные железы развиты сильнее, чем у амфибий.

Желудок хорошо выражен, на границе между тонкой и толстой кишкой находится зачаток слепой кишки. Поджелудочная железа располагается в первой петле кишечника. Печень имеет желчный пузырь. Кишечник заканчивается клоакой.

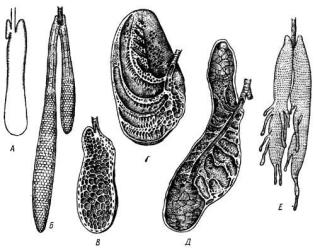

Органы дыхания. Рептилии дышат легкими, в связи с развитием рогового покрова кожное дыхание отсутствует. Дыхательная система в целом претерпевает ряд изменений (рисунок 28.10). Сохраняется, как и у амфибий, мешковидная форма легких, однако внутренняя полость легких значительно уменьшается за счет сложной сети перегородок, делящих ее на множество мелких ячей.

А – амфисбены (разрез); Б – анаконды (вид сверху); В – гаттерии (разрез), Г – варана (разрез), Д – аллигатора (разрез), Е – хамелеона (вид снизу; отростки – подобие

воздушных мешков)

Рисунок 28.10 – Легкие пресмыкающихся

У ящериц и змей внутренние стенки легочных мешков имеют складчатое ячеистое строение, что значительно увеличивает дыхательную поверхность. У черепах и крокодилов сложная система перегородок вдается во внутреннюю полость легких настолько глубоко, что легкие приобретают губчатое строение, напоминающее структуру легких птиц и млекопитающих.

538

У хамелеонов, некоторых ящериц и змей задняя часть легких имеет тонкостенные пальцевидные выросты – подобие воздушных мешков птиц; в их стенках окисления крови не происходит. Эти «резервуары» воздуха обеспечивают эффект шипения, облегчают газообмен при длительном прохождении пищи по пищеводу и при нырянии.

Выделение шейного отдела сопровождается дифференцировкой дыхательных путей: оформляется гортань – поддерживаемая непарным перстневидным и парным черпаловидным хрящами; от гортани отходит длинная трахея, которая делится на два бронха, идущих в легкое.

Возникновение грудной клетки делает возможным иной, чем у амфибий, механизм воздушного дыхания: воздух не заглатывается ртом, а втягивается в легкие и выталкивается обратно путем расширения и сужения грудной клетки, обусловленных движением ребер и межреберной мускулатуры. Такой тип дыхания свойствен высшим позвоночным.

Более сложная структура легких обеспечивает и более совершенный газообмен. Увеличивается частота вентиляции легких. Она меняется в зависимости от температуры внешней среды, что имеет некоторое терморегуляционное значение.

Органы кровообращения. Характерно более полное разделение артериального и венозного потоков крови, что обусловлено изменениями в сердце, в артериальной и венозной системах (рисунок 28.11). Сердце, как и у амфибий, трехкамерное, но в желудочке имеется неполная перегородка, и в состоянии систолы делит желудочек на короткий момент на левую и правую части. У крокодилов перегородка почти полная, и сердце можно считать четырехкамерным.

1 – правое предсердие; 2 – левое предсердие; 3 – желудочек; 4 – неполная перегородка, разделяющая желудочек на левую и правую половины; 5 – легочная артерия; 6 – левая дуга аорты; 7 – правая дуга аорты; 8 – подключичная артерия; 9 – спинная аорта; 10 – общий ствол сонных артерий; 11 – левая внутренняя сонная артерия, 12 – левая наружная сонная артерия; 13 – легочная вена; 14 – задняя полая вена и передние полые (яремные) вены

Рисунок 28.11 – Сердце и основные сосуды ящерицы

539

Сердечный индекс (отношение массы сердца к массе тела в процентах) заметно больше, чем у амфибий (до 2,1%, у амфибий 0,99%). Частота пульса возрастает до 65 ударов в минуту (прыткая ящерица), у травяной лягушки она равна 40-50 ударам в минуту. Следовательно, кровоток у рептилий более быстрый, чем у амфибий, что является важной предпосылкой интенсификации обмена веществ.

Артериальная система имеет ряд существенных особенностей: артериальный ствол разделен на три сосуда, самостоятельно отходящих от различных частей желудочка; от правой части желудочка (венозная кровь) – общий легочной сосуд – делится на левую и правую легочные артерии; от левой части желудочка (артериальная кровь) – правая дуга аорты – от нее отходят сонные и подключичные артерии; от середины желудочка (смешанная кровь) – левая дуга аорты – вместе с правой дугой образуют спинную аорту (смешанная кровь с преобладанием артериальной) – внутренние органы и мускулатура; в области таза от спинной аорты отходят подвздошные артерии – к задним конечностям и к хвосту.

Венозная система не имеет столь существенных особенностей, как артериальная: Из хвостового отдела – хвостовая вена – делится на 2 тазовые вены; тазовые вены принимают сосуды от задних конечностей – отделяют от себя 2 воротные вены почек – они объединяются в брюшную вену; брюшная вена, приняв ряд вен от внутренних органов, впадает в печень, образует воротную систему кровообращения. Из почек – нижняя полая вена – принимает печеночную вену – в правое предсердие. От головы – парные яремные – соединяются с парными подключичными венами – образуют 2 передние полые вены – в правое предсердие. Легочные вены – в левое предсердие.

Нервная система более совершенна, чем у амфибий (рисунок 28.12): полушария переднего мозга относительно крупнее, так что промежуточный мозг сверху почти не виден; большая часть переднего мозга состоит из полосатых тел; кора представлена архипаллиумом; в связи со значительным развитием полушарий переднего мозга промежуточный мозг сверху почти не виден.

Хорошо развиты теменной орган (воспринимает световые раздражения) и эпифиз; средний мозг увеличен, мозжечок сильно развит. продолговатый мозг образует в вертикальной плоскости ясный изгиб, что характерно для всех высших позвоночных. черепных нервов XI пар.

Поведение рептилий по сравнению с амфибиями иное: у них в 2 раза быстрее формируются новые условные рефлексы.

Органы чувств в большей мере соответствуют наземному образу жизни.

Механические раздражения воспринимаются так называемыми осязательными «волосками», расположенными на чешуйках и связанными со скоплениями чувствующих клеток, лежащими под эпидермисом.

540

Глаза защищены подвижными веками (верхним и нижним) и мигательной перепонкой. У змей и гекконов веки сращены и прозрачны. Фокусировка зрения достигается как перемещением хрусталика относительно сетчатой оболочки, так и изменением его кривизны, что в условиях наземной среды улучшает рассматривание предметов, находящихся на разном расстоянии. Некоторые дневные виды обладают цветовым зрением. У ящериц хорошо развит теменной глаз – светочувствительный орган, расположенный на темени.

1 – передний мозг, 2 – полосатое тело, 3 – средний мозг, 4 – мозжечок, 5 – продолговатый мозг, 6 – воронка, 7 – гипофиз, 8 – хиазма, 9 – обонятельные доли, 10 – эпифиз

Рисунок 28.12 – Головной мозг ящерицы: А – сверху, Б – снизу, В – сбоку

Орган слуха состоит из среднего (одна косточка – стремя) и внутреннего уха. Но перепончатый лабиринт более дифференцирован: в нем обособлен мешкообразный выступ – зачаток улитки. У ящериц намечается наружный слуховой проход. Рептилии воспринимают звуки в диапазоне 20– 6000 герц. Обоняние по сравнению с земноводными развито лучше, позволяя многим ящерицам находить пищу, находящуюся под поверхностью песка на глубине до 6–8 см. Серединная часть носового хода делится на нижний, дыхательный и верхний, собственно обонятельный, отделы. В начале носового хода обособляется преддверие, а его задний отдел, открывающийся в глотку, представляет собой носоглоточный ход.

Есть специализированный якобсонов орган – извитая и слепо заканчивающаяся полость, отходящая вверх от крыши ротовой полости – для восприятия запахов пищи, уже находящейся во рту (рисунок 28.13).