Zoologiia

.pdf501

Еще в начале текущего столетия известный знаток дальневосточных лососевых В.К.Солдатов настойчиво рекомендовал искусственное разведение этих ценных рыб. Искусственное разведение проходных рыб осуществляется в специальных аппаратах. Широкое распространение у нас нашел так называемый "сухой" способ оплодотворения икры, предложенный более 100 лет назад русским рыбоводом В.П.Врасским. Он основан на том, что в воде спермии быстро теряют подвижность и часть икры остается неоплодотворенной. При применении метода Врасского икру выпускают в таз, в который затем отцеживают молоки самцов. Содержимое таза осторожно перемешивают так, чтобы молоки равномерно распределились среди икринок и вероятность оплодотворения стала наибольшей. Только после этого в таз наливают воду.

Оплодотворенную икру закладывают в специальные аппараты, в которых она развивается при постоянном контролеспециалистами. Мертвые

изаболевшие икринки регулярно удаляют. Период инкубации икры кеты длится 103–120 дней. Выведшихся мальков содержат в специальных, отгороженных от реки, водоемах, где питание мальков осуществляется эндогенно, за счет энергетических веществ желточного мешка. Последний рассасывается только через 60–90 дней после вылупления эмбрионов из яйца. В последующем мальков, переходящих на экзогенное питание, выпускают в реку, по которой они скатываются в море.

Результаты работы рыборазводных заводов весьма показательны. Так, на заводе, разводящем кету, оплодотворение икры составляет 98–99%. Гибель икры во время инкубации составляет всего 4–8%, а гибель личинок не превышает обычно 0,5%. Общее количество скатывающейся молоди составляет более 90% от инкубируемой икры, в то время как при естественном размножении лососей этот процент равен всего лишь 10.

Кроме искусственного рыборазведения описанным способом в низовьях рек улучшают условия нереста полупроходных рыб (например,

сазана, леща). В таких нерестово-выростных хозяйствах используют естественные водоемы или создают искусственные путем обваловывания близкого к реке участка суши площадью в несколько сот гектаров. Весной такой участок заполняют водой, поступающей из реки по специальному каналу. Водоемы зарыбляют отловленными в реке производителями из расчета на 1 га 8 экземпляров сазана и 30–40 экземпляров леща при соотношении полов 1:1. На этих нерестилищах происходит естественное размножение рыб и рост их мальков. В конце лета открывают нижний шлюз

имальки вместе со спускаемой водой выходят в реку. С 1 га сбрасывают в реку примерно 50 тыс. мальков сазана (массой 3 г) и 80 тыс. мальков леща (массой 0,5 г).

При сокращении мест естественных нерестилищ создаются разного типа искусственные нерестилища. Для рыб, откладывающих икру на растения (фитофильные рыбы), искусственные нерестилища могут быть стационарными или плавучими. Последние имеют особое значение в

502

условиях сильного колебания уровня воды, например на водохранилищах при гидростроительстве.

Принимаются меры и к улучшению условий на естественных нерестилищах. Так, например, в ряде районов Дальнего Востока в суровые малоснежные зимы происходит массовое промерзание нерестовых бугров (гнезд) и гибель находящейся в них икры лососей. Борьба против этого заключается в создании более высокого уровня воды в реке зимой путем строительства после окончания нереста временных подпорных плотин, в снегозадержании на льду нерестового водоема и в ряде других мер.

Наряду с промышленным и искусственным разведением рыбы успешно выращиваются некоторые породы рыб в тепловодных прудовых хозяйствах. Преимущественно в таких хозяйствах разводят карпа (чешуйчатого, рамчатого (зеркального), выведенных искусственно), который является одомашненной формой сазана. В прудовом хозяйстве пруды имеют различное назначение.В нерестовых мелководных прудах с растениями происходит нерест.В выростных прудах животных первого года жизни выращивают на протяжении теплого времени года.Зимовальные пруды предназначены для зимовки рыбы, они глубокие, не промерзающие.В нагульные пруды весной высаживают однолеток для нагула до товарного веса (800 г). В прудовом хозяйстве рыбу кормят кормами.

Кроме тепловодных прудовых хозяйств есть и холодноводные. Тут разводят ценную и вкусную рыбу – форель. Обитает она в водоемах с твердым каменистым дном и чистой прохладной водой. В загрязненной и перегретой воде форель очень быстро гибнет. При правильном ведении прудового хозяйства с одного гектара водного зеркала можно получить 20 – 30 т рыбы.

Кроме комплексных хозяйств, карпа широко разводят у нас в так называемых однолетних нагульных хозяйствах. При этом молодых рыб, выращенных в специальных питомниках, выпускают в нагульные водоемы, где они растут до осени, после чего пруды спускают или рыб вылавливают неводом. При правильной постановке дела прудовое карповое хозяйство может дать на 1 га водного зеркала нагульного пруда до 600 трехлеток массой 1–1,5 кг.

Местами практикуется совместное разведение карпа и растительноядных рыб (белого амура, толстолобика). Есть удачные опыты совместного разведения карпа и щук, которые существуют за счет избыточной молоди карпа и тем самым повышают общую рыбопродуктивность водоема.

Акклиматизация. Значительное развитие получили работы по искусственному обогащению промысловой фауны рыб путем акклиматизации многих ценных видов.Так, в 30-х годах текущего столетия из Черного моря в Каспийское было пересажено около 3 млн. особей кефали. Рыба эта успешно акклиматизировалась.

Сиги, обитающие в озерах северо-западных областей, успешно

503

акклиматизированы в озерах Урала, Зауралья, Красноярского края. Местами в результате этого мероприятия рыбная продуктивность водоемов увеличилась в несколько раз.

Водном из наиболее крупных озер Средней Азии – Иссык-Куле – успешно акклиматизирована форель, вывезенная из озера Севан. Характерно, что в водоемах бассейна Иссык-Куля форель растет быстрее и достигает больших размеров. Там же хорошо акклиматизировался лещ.

Большие и успешные работы проведены по искусственному расселению сазана. Он акклиматизирован в водоемах Ленинградской, Новгородской областей, в озерах Зауралья и в других местах.

Удачно акклиматизированы тихоокеанские лососиу Атлантического побережья Северной Америки и Скандинавии. Предприняты удачные попытки акклиматизации растительноядных рыб Юго-Восточной Азии – белого амура и толстолобика. Эти мероприятия преследовали одновременно две цели: повышение рыбопродуктивности водоемов и борьбу с их зарастанием. Белый амур акклиматизирован также на Волге, Кубани, в Цимлянском и других водохранилищах.

Акклиматизируют и разводят рыб и с целью борьбы с комарами. Мелкая американская рыбка гамбузия была завезена в пределы России в 1924 г. Она широко распространилась по южным озерам и рекам, активно питаясь личинками комаров.

В1970-х годах в Сибирь из Северной Америки ввезены для акклиматизации 3 вида буффало (p. Ictiobus) – крупных рыб из отряда Карпообразныес большим выходом товарной массы и т.д.

Из вышесказанного видно, что деятельность человека (разведение рыбы искусственным путем, выращивание ее в рыбных хозяйствах и др.) содействует увеличению численности рыбы. Однако нерациональный чрезмерный вылов рыбы без учета ее воспроизведения (в том числе и на пути

кместу нереста), вылавливание маломерной и неполовозрелой рыбы, к тому же запрещенными способами, строительство гидротехнических сооружений, на которых отсутствуют специальные приспособления для передвижения рыбы в район нереста, загрязнение водоемов сточными промышленными и бытовыми водами, ядовитыми химическими веществами приводят к значительному уменьшению количества рыбы.

Нерациональным проводить вылов мелкой рыбы, потому что такая рыба могла бы со временем дать большую массу, а так же уничтожается рыба, еще не достигшая возраста размножения. Вред наносят и орудия лова, принося вред еще не пойманной рыбе. Потому во всех странах и существует законодательство, регламентирующее охрану рыбных богатств, время и место вылова, виды снаряжения для лова и т. п. Ряд снаряжений лова, наносящих вред рыбе (электрические удочки) и вызывающие ее гибель, запрещаются. Другое снаряжение допускается с определенным ограничением (указываются размер крючков, ячеек в сетях и др.). Очень важным является

соблюдение допустимых терминов вылова, четкое определение

504

минимальных размеров вылавливаемой рыбы, организация заповедных территорий.

Чтобы увеличить количество ценных промысловых рыб, проводится большая работа по их охране: ведется борьба с браконьерством, загрязнением водоемов, строятся рыбоподъемники для проходных рыб, практикуют искусственное разведение рыбы на рыбных заводах. Рыбоводство, кроме всего, должно быть поставлено на научную основу (учет, знание рыбных запасов и т. п.). С целью рационального использования и приумножения рыбных богатств, применяется целый ряд мер, способствующих охране и воспроизводству рыб. Законом установлены определенные способы и сроки лова.

505

ТЕМА 26: НАДКЛАСС ЧЕТВЕРОНОГИЕ, ИЛИ НАЗЕМНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ – TETRAPODA. КЛАСС АМФИБИИ – AMPHIBIA

ПЛАН:

26.1Морфологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

26.2Физиологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

26.3Размножение и развитие амфибий

Тетраподы в отличие от рыб имеют легочное дыхание, сквозные ноздри – хоаны, парные пятипалые конечности. В кровеносной системе 2 круга кровообращения.

Надкласс содержит 4 класса: класс Амфибии (Amphibia), класс Пресмыкающиеся (Reptilia), класс Птицы (Aves), класс Млекопитающие

(Mammalia).

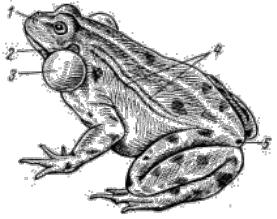

Амфибии – немногочисленная (4500–7700) группа наиболее примитивных наземных животных. Размеры тела сравнительно невелики – от 5 до 40 см; крупные формы встречаются редко (исполинская саламандра достигает 160 см в длину). Тело разделено на голову, туловище и хвост (у безногих и хвостатых амфибий, у бесхвостых хвоста нет). Голова непосредственно переходит в туловище (шеи нет). Имеется две пары сложно устроенных конечностей; на лапах – плавательные перепонки. Имеются веки, предохраняющие глаза от высыхания. Позади каждого глаза расположена круглая барабанная перепонка – наружная часть органа слуха (среднего уха) (рисунок 26.1).

1 – ноздря, 2 – барабанная перепонка, 3 – резонатор, 4 – спинно-боковые складки, 5 – отверстие клоаки

Рисунок 26.1 – Внешний вид самца прудовой лягушки

Встроении присутствуют черты переходности от водного образа жизни

кназемному. Подавляющее большинство обитают, в зависимости от стадий

506

жизненного цикла, то в воде, то на суше. В дыхательной системе происходит смена жаберного дыхания на легочное, и соответственно изменяется кровеносная система. В опорно-двигательной системе формируются пятипалые конечности. Существенно видоизменяется система органов чувств.

Однако степень приспособления к жизни на суше у взрослых форм невелика.

Объединяются в 3 отряда: Хвостатые (Caudata, или Urodela), Безногие

(Apoda), Бесхвостые (Anura, или Ecaudata)

26.1 Морфологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

Кожные покровы. Кожа голая, лишенная чешуй. Через кожу из окружающей среды активно всасывается вода (в частности, жабы основную часть потребляемой ими воды получают за счет всасывания росы специализированными участками кожи живота). Многослойный эпидермис богат слизистыми железами.

Значение желез многообразно: создают на поверхности кожи жидкостную пленку, без которой невозможен газообмен; предохраняет тело от иссушения; слизь обладает бактерицидными свойствами и защищает тело от проникновения через кожу патогенных микробов; ядовитые железы защищают амфибий от хищников (огненная саламандра, серая жаба, лягушки-древолазы, жерлянка).

У некоторых бесхвостых амфибий верхний слой эпидермиса ороговевает: у жаб роговой слой на спине составляет 60% всей поверхности эпидермиса. У большинства амфибий ороговение эпидермиса не препятствует проникновению через кожу воды, и, находясь в водоеме, амфибии постоянно «пьют воду кожей».

1 – кости стопы; 2 – голень; 3– бедренная кость; 4 –подвздошная кость; 5 – уростиль; 6 – крестцовый позвонок; 7 – шейный позвонок; 8 – череп; 9 – лопатка; 10 – грудина; 11 – плечевая кость; 12 – предплечье; 13 – кости кисти

Рисунок 26.2 – Скелет лягушки

507

Скелет по сравнению с рыбами имеет ряд изменений.

Осевой скелет, как и у рыб, включает позвоночник и мозговой череп. Позвоночник земноводных в связи с полуназемным образом жизни

более расчленен: включает шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой отделы (рисунок 26.2).

Шейный отдел представлен 1 позвонком, который несет две сочленовые ямки, при помощи которых позвонок сочленяется с черепом.

Туловищный отдел имеет от 7 (бесхвостые) до 100 (безногие) позвонков.

Крестцовый отдел представлен 1 позвонком, который несет длинные поперечные отростки, к которым причленяются подвздошные кости таза.

Хвостовой отдел хорошо выражен у хвостатых, очень мал у безногих, а у бесхвостых представлен одной косточкой – уростилем (во время эмбрионального развития она закладывается в виде ряда отдельных позвонков, впоследствии срастающихся) (рисунок 26.3).

I– шейный отдел; II– туловищный отдел; III– крестец; IV– уростиль (хвостовой отдел)

Рисунок 26.3 – Позвоночный столб лягушки с тазовым поясом

Настоящих ребер нет. Очень короткие есть у безногих, у хвостатых имеются короткие «верхние» ребра.

Форма позвонков чрезвычайно вариабельна: амфицельные – вогнутые спереди и сзади (у безногих и низших хвостатых); процельные – вогнутые спереди и выгнутые сзади (у бесхвостых); опистоцельные – выгнутые спереди и вогнутые сзади (у высших хвостатых).

Мозговой череп в значительной своей части пожизненно остается хрящевой.

Хондральные и накладные окостенения развиты слабо (рисунок 26.4). Хондральные кости в затылочной области представлены двумя боковыми затылочными костями (места, соответствующие основной и верхней

508

затылочным костям рыб – хрящевые). В области слуховой капсулы – одна ушная кость, большая часть капсулы – хрящевая. В передней части глазницы

– одна клинообонятельная кость. Обонятельная капсула хрящевая. Покровные кости формируют крышу черепа и представлены теменными и лобными костями, которые у бесхвостых срастаются в лобно-теменные. Впереди от них находятся носовые кости, у безногих они срастаются с предчелюстными костями.По бокам задней части черепа расположены чешуйчатые кости, особенно сильно развитые у безногих. Дно черепа выстилает большой парасфеноид, а впереди от него лежат парные сошниковые кости.

1 – боковая затылочная кость; 2 – затылочный мыщелок; 3 – переднеушная кость; 4

– клиновидно-обонятельная кость; 5 – носовая кость; 6– лобно-теменная кость; 7 – чешуйчатая кость; 8 – парасфеноид; 9 – небная кость; 10 – сошник; 11 – хоана; 12– небноквадратный хрящ; 13 – межчелюстная кость; 14– верхнечелюстная кость; 15– квадратноскуловая кость; 16 – крыловидная кость; 17 – большое затылочное отверстие. Густым пунктиром показаны хрящевые элементы черепа

Рисунок 26.4 – Череп лягушки сверху (А) и снизу (Б)

Висцеральный скелет.Кости висцерального скелета принимают участие в формировании дна черепа: небные кости, прилегают к сошникам; крыловидные кости, прилегают к чешуйчатым костям. Они развиваются на нижней поверхности небно-квадратного хряща. Функции верхних челюстей выполняют предчелюстные и верхнечелюстные кости (как у костных рыб). Нижняя челюсть представлена меккелевым хрящом, который прикрыт снаружи зубной и угловой костями.

Череп амфибий аутостилический, т. е. небно-квадратный хрящ непосредственно прирастает к мозговому черепу.

Подъязычная дуга в связи с аутостилией черепа не принимает участия в прикреплении челюстного аппарата к черепу. В этом случае подвесок, или гиомандибуляре превращается в маленькую кость – стремя, которая одним концом упирается в слуховую капсулу, а другим – в барабанную перегородку. В связи с формированием полости среднего уха стремя находится внутри этой полости и выполняет роль слуховой косточки. Таким

509

образом, гиомандибуляре выходит из системы подъязычной висцеральной дуги. Нижние элементы подъязычной дуги и жаберных дуг видоизменяются в подъязычную пластинку и ее рожки. Эта пластинка расположена между ветвями нижней челюсти. Передние ее рожки, загибаясь вверх и охватывая с боков кишечную трубку, прикреплены к слуховым капсулам. Изменения в висцеральном скелете сопровождаются утратой жаберных крышек.

Череп амфибий отличается от черепа костных рыб: слабым развитием хондральных и кожных окостенений; аутостилией; видоизменением подъязычной и жаберных дуг, превращенных частью в слуховой, частью в подъязычный аппарат; редукцией жаберной крышки.

Пояса конечностей. Плечевой пояс имеет вид дуги, обращенной вершиной к брюшной поверхности животного. Каждая половина дуги (левая и правая) состоит из верхней (спинной) половины дуги и включает лопатку с широким надлопаточным хрящем. Нижняя (брюшная) половина дуги включает коракоид и прокаракоид (рисунок 26.5). У бесхвостых на прокаракоиде лежит ключица. Перечисленные элементы пояса сходятся в точке прикрепления плечевой кости и формируют сочленовую ямку. Впереди от места соединения левого и правого коракоидов находится предгрудина, а сзади грудина, которые заканчиваются хрящами. Плечевой пояс не связан с черепом и свободно лежит в толще мускулатуры. Грудной клетки у амфибий нет.

1– лопатка; 2– надлопаточный хрящ; 3– коракоид; 4– прокоракоид; 5– ключица; 6– грудина; 7– предгрудина; 8– надкоракоидный хрящ; 9– хрящевая часть грудины; 10–

хрящевая часть предгрудины; 11– плечевая кость; 12– предплечье (сросшиеся локтевая и лучевая кости); 13– запястные кости; 14– пястные кости; 15 – фаланги пальцев (II–V).

Хрящ помечен точками

Рисунок 26.5 – Плечевой пояс и передняя конечность лягушки

Тазовый пояс.Образован тремя парными элементами: подвздошной костью, седалищной костью и лобковым хрящом, сходящимися в области

510

вертлужной впадины, которую они и образуют (рисунок 26.6).

1– подвздошная кость; 2– седалищная кость; 3– лобковый хрящ; 4– бедренная кость; 5– голень (сросшиеся большая и малая берцовые кости); 6– предплюсневое кольцо (сросшиеся верхние предплюсневые кости); 7– другие предплюсневые кости; 8– кости плюсны; 9– рудимент четвертого пальца; 10– фаланги пальцев (I–V) конечности, образуя сочленовную ямку

Рисунок 26.6 – Тазовый пояс и задняя конечность лягушки

Скелет свободных конечностей представляет собой многочленный рычаг с мощными мышцами, что позволяет всей конечности перемещаться не только относительно тела, но и отдельным элементам конечности перемещаться друг относительно друга. В схеме пятипалая конечность состоит из трех основных отделов. Передняя конечность: плечо, предплечье (локтевая и лучевая кости), кисть (запястье, пясть, фаланги 4–5 пальцев). Задняя конечность: бедро, голень (большая берцовая и малая берцовая кости), стопа (предплюсна, плюсна, фаланги 4-5 пальцев).

Мышечная система существенно отличается от мышечной системы рыб двумя основными особенностями, связанными с передвижением животных при помощи пятипалых конечностей и передвижением по твердому субстрату.У амфибий развивается мощная и сложно организованная мускулатура на свободных конечностях.Мускулатура тела более дифференцирована в связи со сложными движениями, а характерная для рыб сегментация мускулатуры у амфибий нарушена. Метамерия мышечной системы выражена более четко у хвостатых и безногих, у бесхвостых только в немногих местах туловища у взрослых форм и в личиночном состоянии.

26.2 Физиологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

Органы пищеварения. Ротовая щель ведет в обширную ротоглоточная полость, которая переходит в пищевод. В ротоглоточную полость открываются: хоаны, евстахиевы отверстия (полости среднего уха),