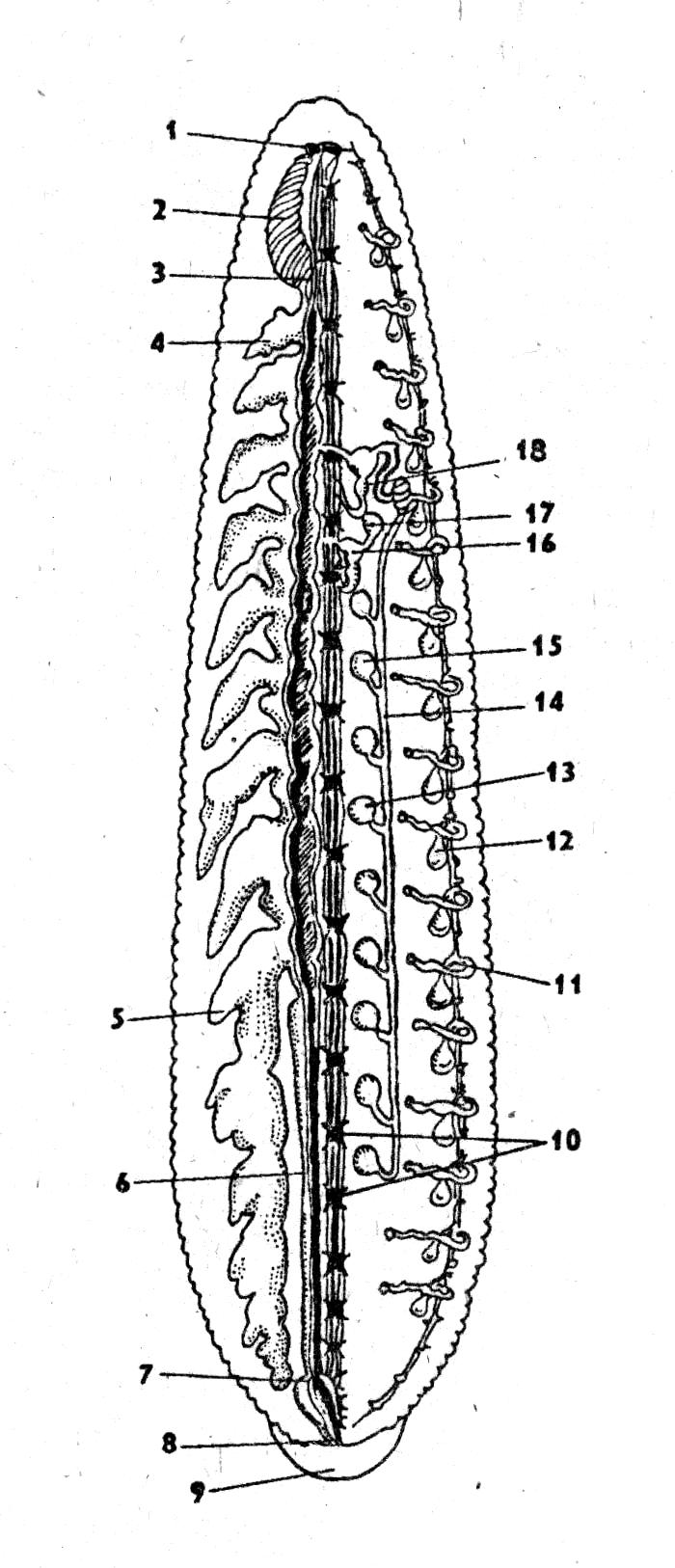

Система органов размножения дождевого червя (вид сбоку)

На уровне 14-го сегмента в муфту попадают яйцеклетки из женских половых отверстий, а на уровне 9–10-го сегмента выпрыскивается «чужая» семенная жидкость.

Так происходит перекрестное оплодотворение.

Затем муфта сползает с головного конца тела и замыкается. Образуется яйцевой кокон с развивающимися яйцами.

Кокон дождевых червей по форме напоминает лимончик желто-бурого цвета; размеры его в диаметре 4–5 мм.

Развитие у олигохет протекает без метаморфоза.

1 |

Строение дождевого червя |

Класс Oligochaeta (малощетинковые)

Отряд Tubificida (= Naidomorpha). Представители: Tubifex tubifex, Stylaria spp., Aelosoma spp.

Отряд Lumbricida (=lumbricomorpha). Представители: Lumbricus terrestris, Eusenia spp., Branchiobdella spp.

Отряд Enchytraeida. Представитель – Enchytraeus spp.

Трубочники – вид малощетинковых червей семейства Tubificidae

Трубочники – тонкие нитевидные розоватого цвета черви длиной до 40 мм. На каждом сегменте тела по 4 щетинки.

Питаются разлагающимися частицами, заглатывая и пропуская через кишечник ил.

Обитает на дне заиленных стоячих водоёмов, в загрязненных ручьях и реках. Образует огромные скопления в иле сильно загрязнённых рек, но встречается также на песчаных и каменистых грунтах более чистых рек (в незначительных количествах).

Живут в сделанных из ила трубчатых норках, из которых выставляют над поверхностью грунта задний конец тела (с жабрами), который постоянно движется, совершая волнообразные дыхательные движения.

Трубочник обнаруживается на дне круглый год.

Трубочник в природе

Продажа трубочника на рынке

Сухой промышленный корм из трубочника

Широко используется в кормлении аквариумных рыбок в качестве живого корма.

Свежепойманными червями рыб не кормят, так как при этом велика опасность заноса с ними возбудителей болезней.

Обычно их выдерживают при ежедневной промывке 3-7 дней, отделяя через мелкое сито живых особей от мёртвых.

Накапливаемые трубочником загрязняющие вещества из родного местообитания также представляют опасность.

В аквариуме не съеденный трубочник зарывается в грунт и нередко начинает размножаться.

|

Пресноводные олигохеты играют существенную роль в питании рыб. Например, трубочники, образующие нередко плотные поселения на дне водоемов, – излюбленный корм для многих рыб. Их используют для кормления аквариумных рыб.

Трубочники-грунтоеды играют существенную роль в биологической очистке водоемов. Они имеют красную окраску, так как их кровь содержит гемоглобин. Наличие гемоглобина обеспечивает им нормальное дыхание даже в загрязненных водоемах с пониженным содержанием кислорода в воде. Заглатывая грунт, они переваривают органические вещества и способствуют их минерализации.

Семейство дождевых червей (Lumbricidae) включает около 200 видов, большинство которых обитает в почве. Реже встречаются древесные и полуводные обитатели.

Делят на 3 экологические группы:

Поверхностно-обитающих, в том числе и в компостах – в листовом опаде у самой поверхности земли. Это некрупные, темноокрашенные черви (Eusenia fetida (навозный, или компостный, или красный калифорнийский червь), Dendroboena oktaedr, Lumbricus castaneus)

Почвенные – светлоокрашенные, живут в почве до глубины в несколько десятков сантиметров (Lumbricus rubellus)

Норники – обитающие в глубоких слоях почвы до 2 м. Представитель – Lumbricus terrestris, Dendroboena platura.

Крупных тропических дождевых червей (до 1–3 м длиной) местное население Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии использует в пищу в вареном или жареном виде.

Дождевыми червями питаются многие животные: кроты, землеройки, лягушки, некоторые птицы и хищные жуки.

Но особо велико биологическое значение дождевых червей в почвообразовании. На их роль в почве впервые обратил внимание еще в XIX в. Ч. Дарвин. Позднее экспериментально изучено их значение в биологическом круговороте.

Дождевые черви заглатывают почву, опавшие листья, остатки растений и способствуют ускорению процессов гумусообразования и минерализации почвы.

Кроме того, дождевые черви рыхлят почву, перемешивают, затаскивая органические остатки в глубокие слои почвы и вынося на поверхность обедненную органикой почву из глубоких слоев. Почва, пропущенная через кишечник червей, обладает лучшей структурностью.

Улучшению плодородия почв способствует вывоз на поля навоза, торфа, которые важны не только как удобрение, но и как пища для червей.

Обогащенная органикой почва способствует увеличению численности дождевых червей, ускоряющих почвообразовательный процесс.

Проведены эксперименты по акклиматизации дождевых червей в районах Казахстана и Средней Азии для улучшения плодородия почв в районах орошения.

Вермитехнология относится к биологическим способам переработки органических отходов (биоконверсия). Привлекательность данного метода заключается в его биологической основе, исключающей опасность загрязнения окружающей среды.

Вермикультура – это культивирование червей в органическом субстрате с целью получения высококачественного органического удобрения (вермикомпоста).

Обычно используются дождевые) черви. Особенно высокой перерабатывающей активностью характеризуется «красный калифорнийский червь».

По плодовитости и активности этот гибрид превосходит обычного дождевого червя и хорошо поддается выращиванию в искусственных условиях.

При скармливании червям органических отходов (в первую очередь навоза) достигается двойной выигрыш:

получается так называемый биогумус (переработанный червями навоз) с более высоким (в 6–10 раз), чем в навозе, содержанием питательных элементов,

и биомасса червей, которая используется для откорма птицы и разведения рыбы.

Биомасса червей содержит 55–70% белка и более 10% жиров.

Считается, что превращение дождевыми червями навоза и других органических отходов в полноценный белок и гумусное удобрение – это естественный процесс саморегуляции природной среды.

Метод вермикомпостирования позволяет создать механизм биохимического круговорота веществ, дает возможность организовать практически безотходный, замкнутый цикл сельскохозяйственного производства.

Вермикомпост (биогумус) – органическое удобрение, полученное на основе культуры червей.

Представляет собой микрогранулированное вещество коричневато-серого цвета.

Характеризуется высокой биологической активностью за счет наличия ферментов, гормонов и витаминов.

Существенное отличие биогумуса от других органических удобрений – повышенное содержание в нём водорастворимых форм азота, фосфора и калия.

Наиболее рациональным считается использование биогумуса в тепличном овощеводстве и цветоводстве.

Семейство Enchytraeida – энхитреиды. Представитель – Enchytraeus spp. Мелкие беловатые черви менее 10 мм обитают в почве, реже в пресных водоемах.

Энхитреиды питаются растительными остатками в почве и играют важную роль в почвообразовании.

Используют в качестве корма для аквариумных рыб, а также для промысловых видов на рыбоводных заводах.

Класс Пиявки

Пиявки – это в основном кровососы, питающиеся кровью других животных.

Некоторые – хищники, проглатывающие мелкую добычу целиком.

Всего известно около 400 видов пиявок, обитающих в пресных водах, морях, океанах и на суше (сухопутные пиявки – древесные и почвенные).

Водные пиявки паразитируют на представителях всех классов позвоночных животных, на моллюсках, ракообразных, насекомых и червях.

По внешнему виду пиявки отличаются от других кольчатых червей тем, что:

тело у них сплющено в дорзовентральном направлении;

на теле отсутствуют параподиальные щетинки;

у большинства имеются две присоски (передняя и задняя);

передняя присоска окружает рот и состоит из четырех слившихся сегментов;

задняя присоска более крупная и образована за счет слияния семи сегментов;

сегментация тела – гомономная (однородная), как и у олигохет.

Каждому истинному сегменту соответствуют 3–5 наружных колец. Тело пиявок состоит из 30–33 сегментов, включая сегменты, образующие присоски.

Анальное отверстие находится над задней присоской.

4 |

Пиявки. Слева направо: улитковая пиявка, большая ложноконская пиявка, трёхчастная пиявка, медицинская пиявка |

Кожа представлена однослойным эпителием, который выделяет на поверхность плотную кутикулу.

В коже много железистых клеток. Имеются пигментные клетки, определяющие окраску пиявок.

Под эпителием располагаются кольцевые и продольные мышцы.

Целом у большинства пиявок заполнен паренхимой, и от него сохраняются лишь продольные лакунарные каналы.

Целом сохраняется лишь у самых примитивных.

Пищеварительная система несет черты специализации к кровососанию.

у челюстных в ротовой полости – челюсти, с помощью которых они прокусывают кожу жертвы.

Челюсти представляют собой три жесткие пластинки с зубчиками: одна спинная и две боковых. После укуса пиявки на коже остается трехлучевой след от ее челюстей. У хищных пиявок челюсти в значительной степени редуцированы.

в ротовую полость пиявок открываются протоки слюнных желез. В секрете слюнных желез содержится белок, который препятствует сворачиванию крови в кишечнике пиявки.

мускулистая глотка служит для насасывания крови, которая потом по короткому пищеводу поступает в желудок – измененную среднюю кишку.

желудок обладает большим объемом благодаря парным боковым карманам. У медицинской пиявки боковых карманов 10–11 пар.

между задними удлиненными карманами желудка расположен переваривающий отдел средней кишки.

заканчивается кишечник короткой задней кишкой.

напившаяся крови медицинская пиявка (Hirudo medicinalis) увеличивается в объеме в несколько раз. Запаса крови пиявке хватает на несколько месяцев.

Внутреннее строение медицинской пиявки:1 – церебральные ганглии, 2 – глотка, 3 – пищевод, 4 – передний карман желудка, 5 – задний карман желудка, 6 – средняя кишка, 7 – задняя кишка, 8 – анус, 9 – задняя присоска, 10 – ганглии, 11 – метанефридий, 12 – мочевой пузырь, 13, 15 – семенные мешки, 14 – семяпровод, 16 – влагалище, 17 – яйцевой мешок, 18 – пенис

Кровеносная система развита лишь у низших пиявок.

Это замкнутая система, имеющая сходное строение с таковой у малощетинковых червей.

У челюстных пиявок кровеносная система редуцируется и ее функцию выполняет лакунарная система целомического происхождения

Имеются две боковые лакуны и по одной на спине и брюшной стороне. Лакуны образуются вследствие зарастания целома паренхимой.

У хоботных пиявок наблюдается промежуточное положение в редукции кровеносной системы. У них имеется лакунарная система и частично сохраняется кровеносная.

Дыхание пиявок осуществляется всей поверхностью тела.

Выделительная система метанефридиального типа. Нефридии имеются только в средних сегментах тела. У медицинской пиявки, например, 17 пар нефридиев.

Нервная система типа брюшной нервной цепочки. У пиявок наблюдается частичное слияние ганглиев: подглоточный узел состоит из четырех пар слившихся ганглиев, а последний нервный узел – из семи пар.

Органами чувств у пиявок служат бокаловидные органы, располагающиеся поперечными рядами на каждом сегменте. В основном это органы химического чувства.

Бокаловидные органы на передних сегментах преобразованы в светочувствительные глаза (1–5 пар).

Половая система пиявок гермафродитная. У медицинской пиявки имеется девять семенных мешков, от которых отходят семявыносящие каналы, сливающиеся в два семяпровода.

В передней части тела семяпроводы образуют клубочки – придатки семенников, а затем сливаются в непарный семяизвергательный канал, пронизывающий совокупительный орган.

Яичников одна пара, они заключены в яйцевые мешки. От них отходят яйцеводы, впадающие в извитую матку, которая открывается во влагалище.

Женское половое отверстие находится позади мужского.

В отличие от олигохет у пиявок внутреннее оплодотворение.

После копуляции пиявки откладывают кокон с яйцами на дно водоема или в почву.

Кокон образуется из выделений кожных желез на 9–11-м сегментах, которые соответствуют пояску олигохет.

Развитие прямое.

Классификация. Пиявки подразделяются на 2 подкласса: Древние пиявки (Archihirudinea) и Настоящие пиявки (Euhirudinea).

Древние пиявки – примитивные, на передних пяти сомитах имеются щетинки – остатки параподий. Сохраняются целом и кровеносная система.

Включает 1 отряд – Щетинконосные пиявки

Известны 2 представителя:

Acanthobdella peledina – паразит сиговых рыб, встречается в Онежском и некоторых других озерах северного края, а также в Сибири

A. livanovi, обнаруженный на Комчатке у гольца.

Настоящие пиявки. Щетинок нет. Целом и кровеносная система в значительной степени редуцированы.

Включает 2 отряда:

Отряд Хоботные пиявки (Rhynchobdellida)

Отряд Челюстные пиявки (Gnathobdellida)

Отряд Хоботные пиявки (Rhynchobdellida). Свободноживущие и паразитические виды, обитающие главным образом на рыбах, птицах, черепахах, лягушках, моллюсках, ракообразных.

Отряд Челюстные пиявки (Gnathobdellida). Паразитируют только на позвоночных или хищничают. Представители – Hirudo medicinalis, большая и малая ложноконская, конская

Пиявки в природе – играют роль фактора естественного отбора, так как они чаще всего нападают на больных и ослабленных животных.

Гирудотерапия – лечение пиявками. Присосавшаяся пиявка вызывает местное капиллярное кровотечение, которое может ликвидировать венозный застой, усилить кровоснабжение участка тела, кроме этого, в кровь попадают вещества, оказывающие обезболивающий и противовоспалительный эффект. В результате улучшается микроциркуляция крови, уменьшается вероятность тромбозов, спадают отёки. Предполагается рефлексогенное воздействие.

Также надо отметить, что пиявки, нападая на человека, вызывают гирудиноз.

Как правило, пиявки покидают свою жертву в момент насыщения, что может занять от 40 минут до нескольких часов.

Зачастую медицинскую пиявку путают с другими внешне схожими видами.

Конская (нильская) пиявка (Limnatis nilotica) – паразит домашних животных, встречается в странах с тёплым климатом. Часто поражает домашний скот, может заползать в полости тела, трахею, бронхи, мочевые пути.

Имеет челюсти небольшого размера, не способные прокусить кожу, из-за чего предпочитает присасываться к слизистым оболочкам. Именно этот вид пиявок чаще всего вызывает гирудиноз.

Большая ложноконская пиявка (Haemopis sanguisuga) – имеет слишком слабые челюсти, чтобы прокусить кожу человека. По форме и размерам напоминает медицинскую пиявку, но отличается почти чёрной окраской тела и серо-зелёным брюшком.

Хищник, который питается земляными червями и личинками насекомых.

Малощетинковые черви – обитатели пресных вод и почвы, единично встречаются в морях. Известно более 5000 видов.

Отличительные особенности внешнего строения малощетинковых червей – гомономная сегментация тела, отсутствие параподий, наличие железистого пояска в передней трети тела у половозрелых особей.

Головной отдел у них не выражен. Головная лопасть, как правило, лишена глаз и придатков.

На анальной лопасти (пигидиуме) также нет никаких придатков. По бокам тела расположены щетинки, обычно по четыре пары пучков на каждом сегменте. Это рудименты параподий. Такое упрощение внешнего строения связано с адаптациями к роющему образу жизни.

У малощетинковых червей наблюдается конвергентное сходство с роющими полихетами. Это подтверждает причину их морфоэкологического сходства в связи с приспособлением к роющему образу жизни.

Наиболее распространенными олигохетами являются обитающие в почве дождевые черви. Их тело достигает нескольких сантиметров, самые крупные среди них — до 3 м (в Австралии).

В почве обычны и мелкие беловатые кольчатые черви — энхитреиды (5—10 мм). Дождевые черви и энхитреиды питаются растительными остатками в почве и играют важную роль в почвообразовании.

В пресных водоемах встречаются олигохеты с длинными щетинками, а также трубочники, живущие в вертикальных трубках. Они образуют плотные поселения на дне. Питаются они взвешенными органическими остатками и являются полезными фильтраторами, играющими существенную роль в очистке вод.

Общая морфофизиологическая характеристика. Длина тела варьирует от нескольких миллиметров до 3 м. Тело длинное, червеобразное, сегментированное. Число сегментов колеблется от 5—6 до 600.

На первом сегменте тела после головной лопасти находится рот. На анальной лопасти располагается анальное отверстие. Движутся олигохеты, сокращая мускулатуру тела. При рытье червь передним концом тела раздвигает