- •1) Предмет и задачи общей и неорганической химии. Роль химии в системе естественных наук.

- •4) Важнейшие классы и номенклатура неорганических веществ.

- •8) Периодичность свойств химических элементов.

- •9) Природа химической связи. Основные типы химической связи.

- •10) Ковалентная химическая связь. Способы образования ковалентной связи. Валентность.

- •11) Свойства ковалентной связи. Степень окисления атома.

- •13) Основы метода молекулярных орбиталей.

- •14) Ионная и металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие.

- •17)Влияние температуры на скорость химической реакции. Основные положения теории активации Аррениуса.

- •18) Катализ. Влияние катализатора на скорость химической реакции.

- •19) Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье.

- •20) Дисперсные системы. Коллоидные растворы.

- •21)Растворение как физико - химический процесс.

- •22) Растворимость веществ. Состав растворов.

- •23)Основные положения теории электролитической диссоциации.

- •24)Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации электролитов. Факторы, определяющие степень диссоциации.

- •25)Теория сильных электролитов. Истинная и кажущаяся степень диссоциации сильных электролитов.

- •26) Константа диссоциации слабых электролитов. Закон разбавления Оствальда.

- •27) Основания, кислоты и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.

- •28) Диссоциация воды. Константа диссоциации, ионное произведение воды. Водородный показатель. Понятие об индикаторах.

- •29) Произведение растворимости. Условия образования и растворения осадков. Реакции обмена в растворах электролитов.

- •30) Гидролиз солей. Количественные характеристики гидролиза.

- •32) Ионно-электронный метод (метод полуреакций). Классификация окислительно-восстановительных реакций.

- •33) Электрохимические процессы. Электродный потенциал. Стандартные электродные потенциалы. Водородный электрод.

- •34) Электрохимический ряд напряжений металлов. Уравнение Нернста. Гальванический элемент и его э.Д.С. Влияние условий на протекание окислительно-восстановительных процессов.

- •36) Устойчивость комплексных соединений. Понятие о двойных солях. Биологическая роль комплексных соединений.

- •37) Общая характеристика водорода. Гидриды. Ион водорода и ион гидроксония.

- •39) Галогеноводороды. Галогениды. Особенности плавиковой кислоты. Соляная кислота. Роль соляной кислоты и хлоридов в живых организмах.

- •40) Кислородсодержащие соединения галогенов. Кислородные кислоты хлора и их соли. Хлорная известь. Бертолетова соль. Перхлораты. Кислородосодержащие кислоты брома, иода и их соли.

- •41) Общая характеристика элементов via группы. Особенности кислорода. Аллотропия и изоморфизм серы. Свойства простых веществ. Применение и биологическое значение халькогенов.

- •42) Гидриды типа н2э. Ассоциация молекул воды. Токсичность сероводорода и других халькогеноводородов, их физиологическое действие.

- •44) Халькогениды. Растворимость и гидролиз сульфидов металлов. Полисульфиды.

- •45) Оксиды халькогенов. Диоксиды и триоксиды элементов. Сернистая, селенистая и теллуристая кислоты.

- •47) Общая характеристика элементов va группы. Свойства простых веществ. Аллотропия фосфора. Круговорот азота и фосфора в природе.

- •48) Гидриды типа эн3. Аммиак. Соли аммония. Аммиакаты. Гидроксиламин. Пептидная связь в белках.

- •49) Кислородсодержащие соединения азота. Оксиды азота. Физиологическое действие. Азотистая кислота и ее соли. Физиологическое действие.

- •51) Кислородсодержащие соединения фосфора. Оксиды фосфора (ііі) и (V). Кислородсодержащие кислоты фосфора и их соли. Фосфорная, фосфористая и фосфорноватистая кислоты. Роль в биологических процессах.

- •56) Кислородсодержащие соединения углерода. Оксиды углерода. Токсичность оксида углерода (іі). Роль оксида углерода(іv) в процессах жизнедеятельности. Парниковый эффект.

- •57) Угольная кислота и ее соли. Временная жесткость воды и способы ее устранения. Карбонатное равновесие в природе.

- •59) Общая характеристика металлов. Общая характеристика валентных состояний металлов а и в групп. Значение и роль металлов в жизнедеятельности живых организмов.

- •60) Щелочные металлы. Общая характеристика оксидов, пероксидов, гидроксидов и солей. Калийные удобрения. Роль натрия и калия в жизнедеятельности живых организмов.

- •61) Бериллий. Магний. Щелочно-земельные металлы. Общая характеристика оксидов, гидроксидов, солей элементов группы iiа. Их роль в живой природе.

- •62) Алюминий. Подгруппа галлия. Общая характеристика оксидов, гидроксидов и солей элементов группы. Борная кислота и бораты. Амфотерность алюминия. Алюминаты. Гидролиз солей алюминия.

- •63) Металлы iva группы. Общая характеристика элементов. Токсичность свинца.

- •66) Общая характеристика элементов группы хрома. Свойства простых веществ. Соединения хрома (ііі) и их особенности. Соединения xpoмa (VI): хромовые кислоты и их соли. Роль в живой природе.

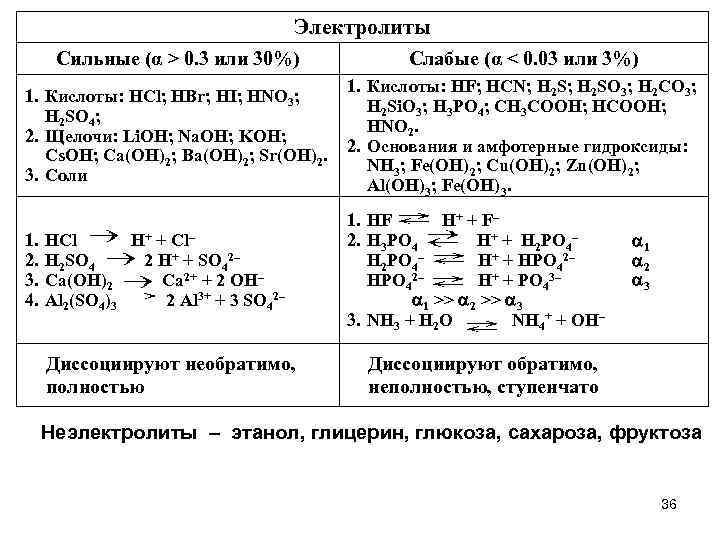

24)Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации электролитов. Факторы, определяющие степень диссоциации.

Степенью

диссоциации электролита называется

отно шение числа его молекул, распавшихся

в данном растворе на ионы, к общему

числу его молекул в растворе.

Степень

диссоциации принято обозначать греческой

буквой а и выражать либо в долях единицы,

либо в процентах.

Величина

К зависит от природы электролита и

растворителя, а также от тем пературы,

но не зависит от концентрации раствора.

Она характе ризует способность данной

кислоты или данного основания распа

даться на ионы: чем выше К, тем легче

электролит диссоциирует

25)Теория сильных электролитов. Истинная и кажущаяся степень диссоциации сильных электролитов.

В

сильных электролитах при высоких

концентрациях происходят процессы,

приводящие к отклонениям от законов

идеальных растворов. Причина этого —

образование ионных атмосфер вокруг

каждого иона, находящегося в растворе.

Нобелевский лауреат Петер Йозеф

Вильгельм Дебай (1884—1966) и Эрих Арманд

Артур Йозеф Хюккель (1896—1980) в 1923 г.

предложили теорию сильных электролитов,

основанную на двух постулатах.

1.

Сильный электролит в разбавленных

растворах полностью диссоциирует.

2.

Каждый ион сольватирован, т.е. окружен

оболочкой из ионов противоположного

знака. Это окружение называется ионной

атмосферой.

Ионная

атмосфера — центральное понятие в

теории сильных электролитов. По

определению известного физико-химика

Валентина Александровича Киреева

(1899—1974), ионная атмосфера — повышенная

концентрация ионов противоположного

знака в объеме, окружающем данный ион

в растворе. Образуется вследствие

действия электрического поля, создаваемого

ионом. Суммарный заряд ионной атмосферы

равен по величине и противоположен по

знаку заряду этого иона. Понятие «ионной

атмосферы» дает возможность упростить

расчет взаимодействия между ионами в

растворе. Вместо электрических полей,

создаваемых каждым из ионов, рассматривают

непрерывное иоле ионной атмосферы.

Каждый из ионов, входящий в ионную

атмосферу данного иона, рассматривается

как центральный ион, обладающий своей

ионной атмосферой. В сильных электролитах

в ионную атмосферу входит значительное

количество противоионов, образовавшихся

при электролитической диссоциации

Перекрывание

ионных атмосфер в растворах сильных

электролитов

Мерой

интенсивности электрического поля,

создаваемого ионами в растворе, в теории

Дебая — Хюккеля служит ионная сила.

Эта величина выражает количественно

«непрерывное поле ионных атмосфер» и

позволяет производить расчеты

взаимодействия между ионами в растворе

без учета их химической индивидуальности.

Формулу для ионной силы /с вывел Г. Ы.

Льюис:

Природа

нового химического взаимодействия

является электростатической. Это

взаимодействие значительно усложняет

описание поведения ионов в растворе.

Для того чтобы сохранить математический

аппарат и законы, сформулированные для

идеальных растворов, вводится понятие

активности (эффективной концентрации)

а.

Активность

иона а — это величина, подстановка

которой в термодинамические соотношения

идеальных растворов вместо концентрации

делает пригодными эти соотношения для

описания реальных растворов.

Активность

связана с концентрацией соотношением

формулы

дают правильные результаты только для

относительно разбавленных растворов

сильных электролитов.

На

практике коэффициенты активности чаще

всего определяются экспериментально

при изучении коллигативных свойств

растворов электролитов — эбулиоскопии,

криоскопии, осмоса. Поскольку в уравнения,

описывающие эти процессы, по определению

активности она входит вместо концентрации,

измерения понижения температуры

замерзания, повышения температуры

кипения и осмотического давления

растворов дают прямую информацию об

активностях.

Считается,

что у сильных электролитов истинная

степень диссоциации равна 100%, в то время

как кажущаяся степень диссоциации у

них не достигает 100%. В дальнейшем под

а мы будем понимать кажущуюся степень

диссоциации. Если в 0,1 н. растворе а>30%

— электролит сильный, если а<3% —

электролит слабый, если 30% > >3% —

электролит средней силы.

![]()

где

Сmi — молялъные концентрации ионов в

растворе; — заряды.

где

Сmi — молялъные концентрации ионов в

растворе; — заряды.![]()

где

у — коэффициент активности, который

может быть рассчитан по уравнению

Дебая—Хюккеля (X— заряд иона):

где

у — коэффициент активности, который

может быть рассчитан по уравнению

Дебая—Хюккеля (X— заряд иона):![]()