История ПМР - Том 1

.pdf

Глава VI. Приднестровье в составе России |

281 |

|

|

вилегии. Там должны были создаваться реальные условия для жизненной преемственности поколений.

В конце 1792 – начале 1793 г. войско с семьями и имуществом пятью колоннами перешло на новое и окончательно за ним закрепленное местожительство. Сама операция передислоцирования – примерно 13 тыс. че- ловек, более 2 тыс. конников, артиллерии, 51 «лодки» (на них разместились 3 тыс. казаков) и многочисленного обоза с семьями – являлась выдающимся событием в миграционных процессах. Однако переселиться на новые места пожелали не все; кроме того,

немалое число казаков было задержано по- Печать кошевая дунайских казаков мещиками, в имениях которых они зимовали. Оставшиеся на левом берегу Днестра 2 тыс. человек были позже включены в раз-

ряд государственных крестьян Приднестровья. И все же часть молдаван-казаков ушла на Кубань, где до сих пор сохранились их крупные селения.

Черноморское и Екатеринославское войска в конце 80-х годов XVIII в. представляли собой довольно внушительную силу – более 22 тыс. человек и уступали по численности лишь Донскому войску (28 125 человек). Во всех же казачьих войсках страны тогда значилось 73 650 человек, т. е. на эти два войска приходился 31%. И именно этот 31 процент непосредственно участвовал в составе главных сил при взятии крепостей Очаков, Бендеры, Измаил, Аккерман, проявлял удаль, смекалку, стойкость, бесстрашие, именно Черноморское и Екатеринославское войска оставили глубокий след в исторических событиях периода русско-турецкой войны 1787–1791 гг.

Украинское казачье войско. Военные поселенцы. Одну из ярких страниц истории северной зоны Приднестровья (Балтский и Ольгопольский уезды Подольской губернии) периода Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813–1814 гг. занимают комплектование, снаряжение и отправка на фронт крупного отряда конных полков, объединенных в Украинское казачье войско.

Известно, что в Приднестровье, как и в Бессарабской области, в те годы население не поставляло рекрутов. Жители Подольской губернии несли лишь одну воинскую повинность – «конскую» – выделяли ремонтное поголовье для кавалерии и обозных лошадей для действующей армии. Однако желание широких кругов жителей Украины включиться в непосредственные боевые действия против «великой армии» Наполеона и его союзников было столь велико, что Александр I согласился на создание в пределах Киевской и Подольской губерний четырех конных полков.

Войско формировалось «из людей к казачьей службе способных и издавна навыком и охотой к ней известных». Наряду с реорганизацией традиционно-казачьего войска в нем сохранялась преемственность казачьего быта. Дивизией командовал полковник де Витт, ставший позже известным генералом, командиром корпуса «поселенной конницы», т. е. военных поселений.

Это внушительное по тем временам конное войско (4 700 человек и более того боевых коней) комплектовалось по территориальному принципу – каждый уезд полностью снаряжал и вооружал два эскадрона (300 человек). В числе таких уездов оказался и Балтский, непосредственно примыкавший к Днестру. Формирование войска на других территориях Херсонской губернии было невозможно из-за эпидемии чумы.

282 История Приднестровской Молдавской Республики

Патриотический порыв населения был настолько велик, что войско сумело полностью сформироваться за каких-нибудь два месяца, и уже 6 сентября 1812 г. двинулось на фронт. Напомним, что именно в сентябре прошло Бородинское сражение и отступление русской армии к Тарутино.

Войско комплектовалось только на период войны из казаков-добровольцев – поставка одного казака засчитывалась селениям за два рекрута. По достижении мира войско должно было распускаться. При этом не все его участники оставались потомственными казаками, но все должны были иметь наготове коня, обмундирование и оружие за свой счет, находиться в боевой готовности и по приказу являться в свой полк. Казаки пожизненно освобождались от всех налогов и государственных повинностей. Своеобразной была и структура войска: полки делились не на сотни, а на эскадроны (по восемь в полку), весь личный состав формировался по казацкой традиции из добровольцев, включая и командиров (с условием обладания каче- ствами отличных конников).

Итак, в сентябре 1812 г. войско форсированным маршем приблизилось к огненной фронтовой линии – в район Луцка, в III обсервационную запасную армию прославленного генерала А. Тармасова, которая противостояла двум корпусам противника – Шварценберга (австрийцы) и Ренье (саксонцы). Это была левофланговая армия русских бо-

евых сил, прикрывавшая юго-западную часть Российской Империи и действовавшая на коммуникационных линиях названных корпусов; кроме того, она глубоко охватывала правый фланг наполеоновских войск. С прибытием Украинского казачьего войска и других пополнений армия Тармасова превратилась во внушительную боевую силу, сковавшую крупную объединенную группировку противника. В сентябре в этот стратегический район прибыла еще одна армия – Дунайская под командованием П.В. Чи- чагова, которая разместилась вдоль р. Стырь. Обе армии прикрывали Подолию и Волынь.

Украинское казачье войско действовало на широком фронте – от г. Острога до г. Борисова, совершая боевые рейды в качестве «летучих отрядов» на территории Варшавского герцогства. Оно штурмовало Брест, Минск, Борисов и города далее до Вислы, Одера, где также отличилась дивизия де Витта.

В октябре Дунайская и III запасная армии были объединены под общим командованием Чичагова, а Тармасов, которого перевели на место Барклая де Толли, стал во главе пяти корпусов Главной армии. Группа войск Чичагова выдержала натиск отступавших корпусов Наполеона на Березине, где из 30 тыс. воинов император потерял 20 тыс. Сам он сумел вырваться с остатками гвардии и некоторых соединений.

Глава VI. Приднестровье в составе России |

283 |

|

|

Âдальнейшем полки украинских казаков в составе корпуса под командованием генерала Сакена участвовали в преследовании отступавших остатков «великой армии». Затем сражались с новыми военными силами Наполеона за границей, в том числе под Варшавой и Лейпцигом, вошли в Париж. Наконец, в 1814 г. украинские казаки вернулись героями в родные места и пользовались своими завоеванными правами. Первоначально предполагалось распустить полки после войны, но позже решили навсегда оставить их как постоянные формирования. Казаков отпустили по домам с обязательством «по первому требованию» являться в полк. Офицеры числились на действительной службе и должны были иметь «полные сведения о состоянии и занятиях подчи- ненных им казаков» в мирное время. В 1817 г. казачество было упразднено и бывшие казаки вошли в состав военных поселенцев. На основе этого войска была сформирована Украинская уланская дивизия, которая стала стержнем созданного затем корпуса «поселенной конницы». Отчасти украинские казаки вошли во вторую дивизию – Бугскую уланскую.

Расселение округов военных поселенцев не было постоянным, однако в целом они расширялись как численно, так и территориально. Вначале «поселенная конница» занимала земли лишь ряда уездов Новороссии. Затем в их число попали некоторые уезды Киевской и Подольской губерний. Менялась система и структура командно-управ- ленческих инстанций. Так, пять округов Киевской и Подольской губерний были выделены в отдельное Киево-Подольское управление военных поселений с центром в

ã.Умани. Отметим, что в Тираспольском уезде (Херсонская губерния) таких поселений не было.

Всего в Подольской губернии к этому разряду военно-хозяйственных поселений причислили 37 сел. Существовал и проект командования о присоединении к дивизиям многих казенных сел Балтского уезда, но его не удалось реализовать из-за противодействия Министерства государственных имуществ. В число военных поселений попали села Чернянской волости Балтского уезда: Ержово, Черное, Тискалунга, Дубово, Воронково. Другие села уездов, оказавшиеся в военном режиме, находились значительно восточнее Днестра.

Пребывание государственных крестьян в войске оставило неизгладимый след в их памяти: в течение четверти века переносили они все тяготы непривычного для них порядка царской солдатчины, когда каждый шаг поселенца и на службе, и в быту жестко контролировался начальством.

Военно-административная структура войска отличалась своеобразием: все селения группировались в более крупные подразделения – округа, каждый из которых дробился на «волости» (в среднем они состояли из 10 поселков) и «участки» (включающие менее 10 поселков). Округа, волости и участки возглавляли командиры соответствующих рангов, при которых находились «комитеты», т. е. штабы. Командование ведало не только военной подготовкой поселенцев, но и поддержанием на определенном уровне хозяйственного состояния поселков. Поэтому с 1827 г. наряду с «муштрой» командование занималось регулированием и регламентированием хозяйственной деятельности дворов, которые подразделялись на «хозяев» и «нехозяев». В свою очередь, в разряде «хозяев» различались «ранги»: к первому относились дворы с четырьмя волами, пятнадцатью десятинами запашки и пятью десятинами сенокоса, ко второму – бесскотные семьи.

Âвойске крестьяне и казаки также подвергались учету и распределению на ранги, разряды и группы. Учет велся в самих хозяйствах. Причудливо переплетались военный режим и общинные традиции. Так, общины распоряжались «общественными» земельными угодьями, денежными «вспомогательными капиталами» и «заемными суммами», которые создавались путем накопления взносов поселенцев. Из этих «капита-

284 История Приднестровской Молдавской Республики

лов» часть суммы расходовалась на приобретение скота, обмундирование конников, содержание поселянско-войсковой администрации и др. Поселенцы освобождались от государственных налогов – податей и земской повинности, а их дети пользовались казенным содержанием и обмундированием.

Неслужилые поселенцы в походах и учениях не участвовали, но обязаны были кормить постояльцев, действующих резервистов и кантонистов, помогать в строительстве, перевозить лес, косить сено, обрабатывать общественные поля для пополнения зерном запасных хлебных «магазинов», т. е. отбывать казенную барщину. Кроме того, они должны были кормить свои семьи и вовремя обрабатывать личные наделы и сенокосы. Все это делалось по строго регламентированному распорядку жизни. Неисполнение регламентов и предписаний начальства влекло за собой причисление поселенцев к категории «порочных» и соответствующее возмездие – телесные наказания, сдачу в арестантские роты и даже в рекруты.

Â1857 г. военные поселения были упразднены, а сами поселенцы обращены либо

âгосударственных крестьян, либо в «пашенных солдат». На долю крестьян выпала еще одна неотложная задача: создать условия нового хозяйствования. Этот период перестройки занял в их жизни около 10 лет – в 1866 г. в казенных селениях была проведена крестьянская реформа и им предстояло перейти в «новое качественное состояние».

Â1817, 1818, 1819 и 1829 гг. в ответ на насильственное превращение украинских казаков и государственных крестьян в поселенцев прокатилась волна открытых протестов и выступлений, которые были жестоко подавлены кадровыми воинскими подразделениями. Участники волнений были переданы специальным судам: одни отделались поркой, другие были высланы на каторжные работы.

§ 5. Города и местечки

Тирасполь. Большинство городов на правом (Аккерман, Бендеры, Сороки, Хотин) и на левом (Овидиополь, Тирасполь, Дубоссары) берегах Днестра, а также местечки (Рашков, Ягорлык, Маяки) вырастали рядом с крепостями. Собственно, и те и другие начинались с крепостей, часть из которых были построены в отдаленные времена, другие сооружались в 90-е годы XVIII в.

|

После заключения Ясского мира (1791 г.) |

|

внешнеполитическая обстановка в Причер- |

|

номорье на время стабилизировалась, что |

|

было очень выгодно для России. Однако ее |

|

потенциальный противник – Турция не при- |

|

мирилась с очередным поражением и в пер- |

|

спективе могла развязать новый вооружен- |

|

ный конфликт. В силу этого русское прави- |

|

тельство приняло ряд мер по укреплению |

|

днестровского порубежья путем строитель- |

|

ства Днестровской оборонительной линии и |

|

насыщения ее боеспособными войсками и |

|

казачьими полками. Для решения стратеги- |

|

ческих задач в этот регион был направлен |

|

А.В. Суворов в качестве командующего ар- |

|

ìèåé. |

|

Причиной создания такой линии послу- |

Герб г. Тирасполя |

жило предписание Екатерины II екатерино- |

Глава VI. Приднестровье в составе России |

285 |

|

|

славскому губернатору В.В. Каховскому от 17 июня 1792 г. (западная граница губернии проходила по р. Днестр) о начале ремонта старых и строительстве новых крепостей на левом берегу Днестра от Ягорлыка до его устья и далее по побережью Черного моря. Осенью того же года была проведена закладка будущей Тираспольской крепости, неподалеку от селения Суклея, по проекту военного инженера Франу де Волана, числившейся в нем как «Главная Днестровская при устье р. Ботны».

Место для крепости выбрано не случайно. Это был стратегический пункт. При впадении Ботны в Днестр существовала удобная переправа, где приходилось держать большое число батальонов для оборонных целей, а по прямой линии дорога вела к другой переправе, охраняемой Бендерской крепостью с большим гарнизоном, значительными запасами продовольствия и боеприпасов и сильным артиллерийским прикрытием (до 1 тыс. стволов). По Днестру же проходила и пограничная черта. Через Тирасполь пролегал знаменитый Бендерско-Вознесенский тракт, служивший долгое время военнотранспортной коммуникацией Турции, а позже и России. Одновременно образовался ее форштадт (с ускоренным строительством жилья) из крестьян Суклеи, переселенцев из Паркан, мигрантов из Украины и с правого берега Днестра, казаков Екатеринославского казачьего войска, ветеранов войн. Таким образом, строительство крепости укрепило положение будущего Тирасполя. Руководил строительством А.В. Суворов.

Крепость должна была обеспечивать надежную охрану новой границы. Одновременно вблизи создавались многолюдные слободы-пригороды, из которых вырастал собственно город Тирасполь, не защищенный крепостными стенами. Этим он отличался от дунайских городов-крепостей, которые достигли своего наибольшего стратегического значения в период турецкого господства. Отметим, что разрушенные укрепления в местечках Рашков, Ягорлык и Маяки не восстанавливались.

Тираспольская (средняя, или срединная) крепость строилась с учетом военных, экономических и политических целей России, она обеспечивала защиту населения, поэтому неподалеку от нее горожане довольно быстро построили дома, лавки, церкви (как символ единства жителей), переправы через Днестр, мельницы и другие промышлен-

А.В. Суворов |

Франу де Волан |

286 История Приднестровской Молдавской Республики

ные, а также транспортные и торговые предприятия. Таким образом, крепость сыграла важную роль в процессе увеличения численности населения, ускоренном расширении района городской застройки.

Некоторое время между крепостью и собственно городом (на его южной окраине) существовала незаселенная зона – «лагерное поле», где на летние месяцы можно было разместить бригаду (два полка). Впоследствии, с упразднением цитадели как первостепенного оборонительного объекта, это «поле» было освоено новыми застройщиками. До 1826 г. крепость числилась как первоклассная, однако в том же году ее разряд был понижен, а в 1835 г. – упразднен. Кстати, почти одновременно потеряла свое стратегическое значение и мощная Бендерская крепость.

О местности, где был заложен и построен г. Тирасполь с предместьями, известно следующее. В 1787 г., когда султанские власти направили часть буджакских ногайцев в Очаковскую область для ее опустошения, жители, узнав о надвигающейся катастрофе, разбежались. Тех, кто не успел покинуть насиженные места, каратели угнали в Турцию, а их жилища предали огню. В числе опустошенных и сожженных оказалось маленькое селение (хутор) Суклея. В нем числилось шесть небольших дворов, обитатели которых ( «бессарабские жители») занимались рыболовством. С присоединением области к России по Ясскому миру 1791 г. беженцы приднестровской полосы и оставшиеся суклейские жители начали возвращаться. Хутор с прежним названием Суклея вошел в территорию форштадта, называемого Средней крепостью.

Возрождение бывшего хутора и превращение его в большое селение происходило уже в годы русско-турецкой войны 1787–1791 гг., когда южная часть Приднестровья являлась далеким тылом. И Сугаклея (Суклея) в короткий срок становится довольно населенной: в 1793 г. там насчитывался 71 двор, где проживало 315 человек. Кроме того, в течение двух лет она являлась станицей Черноморского казачьего войска, а с передислокацией его на Кубань и в связи с начавшимся строительством Тираспольской крепости Суклея вошла в черту города. Часть ее жителей стали горожанами, а часть –

План крепости г. Тирасполя 1798 г.

Глава VI. Приднестровье в составе России |

287 |

|

|

Провиантские склады в Тираспольской крепости. Реконструкция

остались в разряде государственных крестьян. Власти распорядились выделить крестьянам соответствующие земельные наделы и обширную сельскую усадьбу южнее города (в трех верстах) для основания нового села, с сохранением за ним прежнего названия.

Как известно из соответствующих документальных источников, в 1792 г. губернская администрация намеревалась сделать уездным центром г. Новые Дубоссары. До 1795 г. будущий Тираспольский уезд еще не имел наименования, а числился под номером третьим в пределах бывшей Очаковской области.

Видимо, наличие сильной крепости (ее сооружение закончилось в 1795 г.) и быстрый рост населения являлись определяющими моментами в закреплении за Тирасполем, а не за Дубоссарами статуса уездного города. Тирасполь стал уездным центром новообразованного Вознесенского наместничества. Затем последовательно вместе с уездом он относился к Новороссийской (1796 г.), Николаевской (1802 г.) и, наконец, Херсонской (1803 г.) губерниям; в последней находился более столетия. Новый город в каче- стве центра земельного округа был наделен большим массивом угодий.

Территория и население города быстро увеличивались. В 1820 г. в нем числилось 785 домов, в 1839 г. – 884, в 1858 г. – 1 006 (на его хуторах – 281) домов. За малым исключением город был застроен одноэтажными частными зданиями, улицы были широкими, немощеными, плотность жилья – невысокой.

Городское общество формировалось из различных сословий и сословных групп. В молодом еще городе статистические сведения зафиксировали (в 1820 г.) следующую социальную структуру. В Тирасполе числились 4 490 постоянных жителей, в том числе: дворян – 37, служащих – 23, купцов-христиан – 44, мещан-христиан – 2 804, евреев – 509, крестьян – 332, «причисляющихся в мещане, кои еще государственные крестьяне» – 512, старообрядцев – до 2 тыс. человек. Как видно, в городе проживало небольшое количество купцов, в то же время крестьяне составляли 2 700 человек, а вместе со старообрядцами (в своей основной массе – также крестьянами) – более половины жителей («жили от земли»). В дальнейшем, по мере укрепления позиций товарного, а также развития ремесленного и фабрично-заводского производства, технической реконструкции транспортных средств, пролетаризации городских низов, население Тирасполя, возросшее численно более чем в 10 раз, заметно изменилось: оно более четко подразделилось на классы и социальные прослойки, что было типично для буржуазного города.

О динамике численности населения г. Тирасполя можно судить по следующим статистическим сведениям за период с 1795 по 1897 г. (душ обоего пола): в 1795 г. –

288 История Приднестровской Молдавской Республики

Церковь Тираспольской крепости

2 440 человек, в 1799 г. – 3 040, в 1820 г. – 4 490, в 1823 г. – 5 500, в 1847 г. – 6 450, в 1851 г. – 6 120, в 1858 г. – 9 000, в 1897 г. – 31 616 человек.

Как видно из этих данных, примерно за столетие количество жителей Тирасполя увеличилось в 13 раз, однако прямолинейного прогрессирующего роста этого показателя не было. Так, в конце 20-х годов, в период войны 1828–1829 гг., когда Тирасполь служил крупной тыловой базой действующей армии, жители не выдерживали бремени взвалившихся на них чрезвычайных повинностей и иногда покидали обжитые места. А в конце 40-х годов город и весь уезд (как и соседние уезды Херсонской губернии и Бессарабской области) подверглись продолжительной засухе, эпидемиям и эпизоотии, в результате чего число горожан заметно сократилось. За 40 лет реформ (вторая половина столетия) и ускоренного развития экономики, транспорта и торговли, усиления процесса раскрестьянивания в деревне население в Тирасполе увеличилось в 3,5 раза, а за 52 года до этого (с 1795 по 1847 г.) – лишь в 2,6 раза.

Что касается этнической структуры населения Тирасполя, то при его основании большинство составляли русские (50,5%, или 1 431 человек из 2 440) и украинцы (12%). Спустя столетие Первая всеобщая перепись населения отразила происшедшие перемены в этнической структуре (табл. 2). Приведенные в таблице данные говорят о том, что абсолютная численность русских увеличилась почти в 10 раз, а относительная – снизилась на 11%, возрос удельный вес украинцев почти в 13 раз, а относительная их

Тàáëèцà 2

Этнический состав населения городов Приднестровья в 1897 г.

Города и |

Âñå |

|

|

В том числе |

|

|

|

|

||

население, |

русские |

|

|

|

|

|

|

|

||

местечки |

|

украинцы |

молдаване |

евреи |

поляки |

армяне |

||||

÷åë. |

численность |

% |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

Тирасполь |

31616 |

14013 |

47,5 |

3688 |

3611 |

8568 |

1009 |

|

— |

|

Дубоссары |

12089 |

395 |

3,2 |

2841 |

3383 |

5229 |

43 |

|

— |

|

Григориополь |

7605 |

1832 |

24 |

707 |

3740 |

832 |

25 |

|

406 |

|

Овидиополь |

5187 |

1997 |

38,4 |

2791 |

9 |

387 |

— |

— |

||

Маяки |

4608 |

2865 |

62 |

943 |

15 |

644 |

36 |

|

— |

|

Глава VI. Приднестровье в составе России |

289 |

|

|

численность осталась на том же уровне. Существенно возросло количество молдаван

– с 60 в 1795 г. до 3 611 человек в 1897 г., или в 60 раз, а в процентном отношении – с 2,5 до 11,4%. Евреев и поляков в 1795 г. не зафиксировано, в 1897 г. евреи составляли 27%, а поляки – более 3%.

Необходимо добавить, что из русских горожан занимались земледелием 5 442 че- ловека (более одной четвертой), из украинцев – 2 830 (более половины) и почти все молдаване – 3 284 человека; подавляющее большинство евреев было занято в торговле, ремесле, промыслах и частично в обслуживании железнодорожного транспорта (230 человек). К концу XIX в. Тирасполь превратился в центр промышленно-ремесленного производства и торговли Приднестровья. Конечно, решающие изменения в этом отношении осуществлялись в пореформенное десятилетие.

Первыми предприятиями ремесленного типа были мельницы (нередко совмещенные с крупорушками). По статистическим данным за 1799 г., в Тираспольском уезде учтено 36 мельниц (19 ветряных, 11 водяных и 6 «земляных», т. е. приводимых в действие тягловыми животными). Часть из них располагалась в окрестностях города. Так было в течение всех дореформенных десятилетий. И перед реформой, как отмечал известный автор двухтомной монографии очеркового характера о Херсонской губернии А. Шмидт, к востоку от Тирасполя, в степи, находилась целая вереница ветряных мельниц. Другие отрасли промышленности были представлены мелкими предприятиями, работавшими на сельскохозяйственном сырье. В 1820 г. функционировали один пивоваренный и два свечных завода. К концу 50-х годов в городе и его пригородах действовали 40 ветряных мельниц, 4 салотопни, 5 свечных заводов, 1 пивоваренный, 1 шелкомотальный, 2 кирпичных завода и шерстомойное предприятие, мыловаренные

мастерские. Все они характеризовались сла- |

|

бым технологическим оснащением. Помимо |

|

того, в городе работали 40 мастеров-одино- |

|

чек (кирпичников, скорняков, тележников, са- |

|

пожников, шапочников, портных, пекарей и |

|

ïð.). |

|

В пореформенный период Тирасполь, |

|

как и другие города Приднестровья, испыты- |

|

вал воздействие промышленной революции |

|

– осуществился переход на паровые котлы и |

|

двигатели внутреннего сгорания. Самая |

|

древняя отрасль – мукомольная – к концу |

|

века претерпела существенные изменения в |

|

связи с использованием паровых двигателей, |

|

вводом в эксплуатацию крупных предприя- |

|

тий (вальцовых мельниц) и новшествами в |

|

технологических процессах. В Тирасполе в |

|

90-е годы XIX и начале XX столетия было |

|

7 паровых мельниц, производивших 85% от |

|

общего количества продукции городской му- |

|

комольной промышленности Приднестровья. |

|

Появились крупные по тем временам пред- |

|

приятия. |

|

Безусловно, по числу рабочих и по доход- |

|

ности выделялась шерстомойная мануфакту- |

|

ра, действовавшая в черте города с середи- |

|

ны XIX в. Мыли шерсть на овцах и снятую |

Покровская церковь в г. Тирасполе |

290 История Приднестровской Молдавской Республики

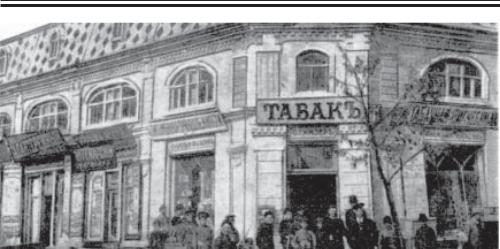

Тирасполь. Базарная улица

с них («волну»), проводили соответствующую сортировку. Готовая продукция сбывалась в Одессу. Разумеется, предприятие было с сезонным циклом производства, т. е. действовало только в теплое время года. Работали главным образом женщины, от 200 до 250 человек ежедневно, их поденная оплата составляла 25–30 коп. Предприятие приносило владельцу до 12 тыс. руб. серебром чистого дохода в сезон.

Ñначала 70-х годов и до конца столетия действовала табачная фабрика купца

Ø.Рогового, в производственном процессе которой были заняты 22–26 рабочих. Выпускаемая продукция оценивалась в 25–30 тыс. руб. серебром в год. Сырье получали с плантаций Тираспольского уезда (около 36 тыс. пудов), частью с Кавказа, из Бессарабии, Черниговской губернии и из-за рубежа. А готовая продукция сбывалась на месте, а также в Одессе, Умани, Тульчине и других городах. В условиях конкуренции с крупными центрами табачной промышленности (Ростовом-на-Дону, Киевом, Черниговом) совершенствовалась технология получения табака.

В 1879 г. был открыт завод по производству спирта из виноградного вина и фруктов. За сезон перегонялось 3 тыс. ведер спирта (на 20 тыс. руб.), который поступал на винодельческие предприятия для изготовления крепленых вин и даже использовался в качестве сырья для производства коньяков.

Ñсередины 70-х годов стали действовать предприятия первичной обработки древесины – 2 лесопильных завода (22 рабочих), которые производили готовую продукцию на 40 тыс. руб. в год. В 1900 г. работали уже 3 таких завода (35 рабочих) с объемом производства в 87 тыс. руб.; все они были оснащены паровыми двигателями. Тогда же, в начале XX в., был открыт новый завод (17 рабочих) комбинированного типа, совмещающий лесопилку и паровую мельницу.

И еще одно крупнейшее предприятие действовало в Тирасполе в 80-х – начале 90-х годов – картонная фабрика купца И. Бродского. Станки приводились в движение двумя мощными паровыми двигателями (100 лошадиных сил). К середине 90-х годов число рабочих было доведено до 200 человек, а стоимость выпускаемой продукции – до 250 тыс. руб. серебром.

Наряду с крупными предприятиями действовали и мелкие мастерские – по изготовлению восковых свечей, кирпича, земледельческого инвентаря (5 рабочих), а также 20 кузниц, 13 бондарных и 10 столярных мастерских, скотобойня, салотопни, типография (6 рабочих).