культурное наследие народов европы

.pdf

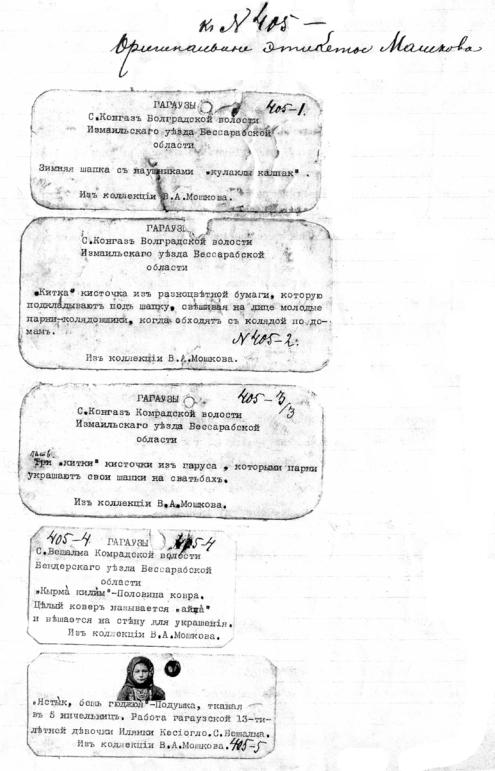

Рис. 1. Лист из описи № 405 с оригинальными этикетками В. А. Мошкова

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/

© МАЭ РАН

222 |

Л. С. Лаврентьева |

ского университета Н. Ф. Катановым, начинает сотрудничать с Обществом археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете, где выступает с докладами и печатается в его «Известиях». В 1901 г. в ежемесячном литературном приложении к журналу «Нива» В. А. Мошковым опубликованы путевые заметки о городе Царевококшайске (ныне столица Марийской Республики — Йошкар-Ола), которые в последнее время переиздавались вновь и пользуются большой популярностью у местных краеведов [Решетов 2003: 7]. Он продолжает сотрудничать и с МАЭ. Из письма Д. Клеменца

В.А. Мошкову мы узнаем о просьбе В. В. Радлова приобрести черемисский костюм. И уже в другом письме Д. Клеменц уведомляет В. А. Мошкова в получении присланных им коллекций: головных уборов жителей западного края и черемисского костюма (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. № 52. Л. 37–39).

Свои публикации В. А. Мошков непременно сопровождал фотографиями, и было бы несправедливо не сказать об иллюстративных коллекциях, поступивших от него. Это четыре коллекции (№ 265, 294, 383, 393) фотографий и рисунков. В письме В. А. Мошкову МАЭ уведомлял его о получении восьми листов фотографий типов и сцен Волынской губернии (колл. № 393) и «выражал признательность за внимание и содействие» (АРАН. Ф. 142. Оп. 1. № 52. Л. 5–6).

Всвоих опубликованных работах В. А. Мошков дает подробное описание

вещам, приобретенным для музея. В частности, он описывает детский чепчик тàке (колл. № 294-18), который и привлек наше внимание.

Вот, что пишет собиратель: «Голове ребенка гагаузы подвязыванием платка и устройством чепчика стараются придать круглую форму» [Мошков 1900: 26]. И действительно, сам крой чепчика и выточки у его основания способствуют формированию головки ребенка и поддерживают ее более жестко. Далее

В.А. Мошков отмечает, что «при шитье чепчика для ребенка женщины хлопочут очень много об его украшении» [Там же: 26]. И это, конечно же, не только украшения, а прежде всего средства для предохранения новорожденного от всякого рода порчи. «Боязнь за новорожденного ребенка и роженицу в первое время после родов принадлежит к числу “международных” верований, широко распространенных в Европе и в Азии. Боятся, что ребенку могут повредить: злой дух, дьявол, нечистая сила, мифологические великаны и великанши, летучие змеи, людоеды, ведьмы, чаровницы, колдуны и колдуньи, летучие мыши, сосущие из человека кровь, или, наконец, просто злые люди с дурным глазом.

Вразных местностях злые духи, грозящие опасностью новорожденному и роженице, носят различные наименования, иногда они считаются вредными для человека вообще, а иногда порча детей — их главная и исключительная функция. Кроме физической порчи детей боятся замены их или идиотами, или разными чудовищами в образе человеческом. Средства для предохранения новорожденного от всякого рода порчи принимаются весьма многоразличные. Среди них обвешивают роженицу, ребенка или комнату различными талисманами. Срок, в течение которого для новорожденного предполагается опасность, изменяется в различных местностях и у разных народов. Начиная с одной, первой, ночи, он увеличивается до 3-х дней, 10, 12, 15, 40 дней и доходит до 6 недель» [Мошков 1900: 31–32].

Далее В. А. Мошков описывает чепчик, который, вероятно, и был им приобретен для Кунсткамеры. «Он делается из зеленой или вишневой шелковой

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/

© МАЭ РАН

а) |

б) |

в) |

г) |

Рис. 2. МАЭ. Колл. № 294-18. Детский чепчик.

а) вид слева; б) вид сзади; в) вид сверху; г) вид справа

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/

© МАЭ РАН

224 |

Л. С. Лаврентьева |

материи и обшивается по краям черным бархатом, а также черными и белыми кружевами.

Вся наружная поверхность тàке украшена пришитыми к нему в различных местах синими, зелеными и красными ленточками и розетками из тех же лент (гюль). Здесь же можно увидеть рисунки (харапча), вышитые из разноцветного бисера (бонджюк). Кроме того, к чепчику пришивают кораллы (мерджàн), мелкие украшения из разноцветных стекол в форме листочков с ушками, которые известны здесь под именем дiль-гöз, что значит “язык-глаз”, жемчужинки (седèф), маленькие медные крестики и такие же миниатюрные медные иконки с ушками, раковинки (селю’к) и даже финиковые косточки (урма-чекердек), тоже почему-то причисляемые к числу украшений» [Мошков 1900: 26]. На чепчике из коллекции В. А. Мошкова имеются почти все отмеченные им предметы за исключением финиковых косточек и кораллов, но зато есть перламутровые бусинки, о которых он не упомянул.

Многие исследователи гагаузской культуры указывали на двоеверие народа и на сохранение в его быту многочисленных языческих обычаев и обрядов [Курогло 1980: 31]. В семье всячески стремились ограждать от нежелательных воздействий беременную женщину, мать и ребенка.

В своей работе В. А. Мошков писал: «…чтобы предохранить родильницу от “сглазу”, берут зубок чеснока, продевают красную нить и пришивают к платку. Этот талисман родильница носит, не снимая, до 20–25 дней» [Мошков 1900: 22].

Особо отмечались обряды, совершаемые по случаю рождения ребенка и последующих событий жизни ребенка. С. С. Курогло отмечал, что в ХIХ — начале ХХ в. у гагаузов бытовал сложный комплекс обычаев, обрядов, верований, связанных с рождением и воспитанием детей. Важными событиями в семье считалось исполнение ребенку шести месяцев и года. Многочисленные обряды в семье совершались и в связи с успехами ребенка в речевой и физической деятельности — первое слово, первый шаг, отлучение от груди и т. п. [Курогло 1980: 33–34]. У гагаузов вообще было отмечено большое употребление амулетов-оберегов для детей. В качестве амулетов употребляли различные предметы: красные нити, серебряные браслеты, голубые и синие бусинки (назар бонжуу), талисманы (маскажык). По мнению гагаузов, младенца никогда нельзя оставлять одного. В случае отлучения матери из дому при ребенке оставляли какой-нибудь предмет (чаще всего железный). Мать же, уходя из дому, также клала в карман какую-нибудь металлическую вещь [Курогло 1980: 22–23].

Такое подробное описание предмета с приведением названий позволяет нам провести дальнейшее исследование и ответить на некоторые вопросы. В первые дни жизни ребенка тщательно укрывали от глаз посторонних и особенно заботились о его головке.

Чепчик надевался младенцу на головку поверх платка или нижнего чепчика. Использовали такой чепчик в случае выхода с младенцем на улицу, «в люди», где на него могли напустить порчу. Все обереги — талисманы «от сглазу», — прикрепленные к чепцу, выполняли самые разные функции.

Прежде всего крой чепчика. Он универсален и широко используется даже в настоящее время, причем у самых разных народов. Размеры и форму головы младенца тщательно контролировали, так как эти параметры свидетельствова-

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/

© МАЭ РАН

«Говорить по-арабски». Из гагаузских коллекций полковника В. А. Мошкова |

225 |

ли об умственных способностях человека. Мы до сих пор говорим: «Большая голова — умный значит». По форме головы определяли, умным ли вырастет младенец: «Толстоголовый и широкоголовый — умный будет, востроголовый — глупый» [Мазалова 2001: 17].

Представляется, что большое значение придавалось выбору ткани и особенно ее цвету. Чепчик из коллекции В. А. Мошкова сшит из темно-вишне- вой шелковой ткани, край отделан черным бархатом, черным и белым кружевом. Стоит заметить, что гагаузы были прекрасными ткачами и сами изготавливали шерстяные и шелковые ткани. Не случайно В. А. Мошков собрал для Кунсткамеры более 1000 образцов тканей. Возможно, не случаен

ичерный цвет. В украинской коллекции также имеется чепчик девочки из ситца на вате, и спереди край чепчика отделан черной шелковой тканью (колл. № 270-27).

Среди предметов, пришитых к чепчику, можно выделить две группы: это предметы, наделенные христианской символикой, — маленькие медные крестики (2), маленькая иконка с ушком (1) и перламутровые бусины (3) — и предметы нехристианской символики — украшения из стекла, бисера, ракушки

ирозетки из разноцветных лент. Исследователи среди обязательных украшений еще отмечали синие или красные бусинки от сглаза [Маруневич 1988: 146], но на данном чепчике подобных бусин нет.

Откуда же женщины брали эти украшения-талисманы?

Многие украшения привозили ходоки к святым местам. Нам известно, что наиболее ценились перламутровые привозные бусы — седèф. Женщины эти бусы из нескольких рядов носили постоянно чуть ли ни с рождения, считая, что они обладают оберегающей силой, так как происходят из святых мест [Маруневич 1988: 115–116]. Эти бусы получили широкое распространение. Их носили и болгарки, и молдавские женщины, украинки, гречанки и др. Помню, как одна болгарская подруга подарила мне три такие бусины после своей поездки в святые места.

Обычным было ношение и крестика ставро — медного, костяного или перламутрового, реже из драгоценных камней. Эти крестики тоже были привозные. В коллекции, где зарегистрирован чепчик, есть костяной крест круча, который носили девушки на шее. В середину креста помещена картинка

с изображением Храма Господня (колл. № 294-19). Ставро, часто также перламутровое, вешали на одну из низок седèфа. Носить его должна была каждая женщина с рождения. Привозили из святых мест и маленькие медные иконки с ушками.

На нашем детском чепчике представлены два медных крестика, одна медная иконка и перламутровые бусины.

Помимо предметов с христианской символикой на чепчике имеются украшения, выполненные непосредственно при его изготовлении. Это украшения из бисера и розетки из разноцветных лент. Следует отметить еще два украшения — из стекла в форме листиков с ушками и четыре ракушки. Ракушки относятся к виду моллюсков трубачей.

Украшения укреплены в местах расположения ушек младенца, где заканчиваются выточки боковых частей чепчика, у височной косточки, по шву чепчика, на теменной части и затылочной. Таким образом, украшения фиксируют основные части головы человека: темя, затылок, виски и уши.

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/

© МАЭ РАН

226 |

Л. С. Лаврентьева |

Интересно выполнены украшения из разноцветных лент. В местах расположения ушек ленты образуют полурозетки со свободным концом. На темени это круглая розетка, а на затылке — две перекрещенные ленты.

Как известно, голова — это синоним человека. Особенно значимы следующие части: темя, затылок, лоб, лицо, виски. Чепчик младенца закрывает все части головы, кроме лица. Чепчик обязательно закрывает и лоб — чело, так как через него в тело человека могут проникать болезни, они как бы «оседают» на нем.

Внародных представлениях темя является верхней границей человеческого тела, это один из входов в тело, а значит это самая уязвимая часть. Именно через темя могут проникать болезни. Темечко (большой родничок) зарастает только к двум годам. Этим можно объяснить действия матери, направленные на защиту младенца. Наиболее характерный пример, который приводит

Н.Е. Мазалова: «…перед тем как выносить младенца на улицу, на его темя кладут крошку хлеба или соли» [Мазалова 2001: 18]. Интересно отметить, что обычай сыпать на макушку ребенка соль перед выходом его из дома распространялся на детей и старшего возраста.

Вэтой части чепчика расположена круглая розетка из лент двух цветов (синяя и красная) и двух подвесок. Одна состоит из трех бусинок и ракушки, другая — из бусинки и ракушки. На краю розетки, ближе к лобной части, прикреплено украшение из бисера в виде гребешка с блестками на конце.

Наибольшее количество украшений на чепчике расположено на затылочной части. Такое обилие можно объяснить следующим образом. У младенцев кроме большого родника у места соединения теменных костей и лобной есть также малый (задний) родничок, расположенный между теменными и затылочными костями. Задний родничок зарастает на второй-третий месяц после рождения. Можно согласиться с мнением Н. Е. Мазаловой о том, что затылок рассматривается как невидимое отверстие, расположенное симметрично ноздрям, носовой полости и глазницам. Здесь украшения из лент расположены уже не в виде розеток, а образуют треугольник. На нижний угол этого треугольника и укреплено украшение из бисера.

На нашем детском чепчике имеются два украшения из бисера: на теменной части и затылочной. Украшения из бисера необычны. Они прямоугольной формы с бахромой из того же бисера, на концах которой укреплены блестки. Одно бисерное украшение имеет рисунок в виде ромба — харапча. Так называл этот рисунок В. А. Мошков. Если мы обратимся к гагаузскому языку, то термин можно перевести как харап, арапча — «говорить по-арабски». По форме эти украшения удивительно напоминают гребни для забивки плотности ковра или колосок. Известно, что любой гребень, как для ткачества, плетения поясов и т. п., так и для расчесывания волос, помимо чисто утилитарного назначения служил своеобразным амулетом-оберегом. Такие «гребешки», «колоски» часто встречаются в рисунке ковров, в орнаменте украшений на головных уборах тюркских народов.

Украшениями на чепчике отмечены и височные точки. На правом виске укреплена медная иконка с изображением святого Николая, на левом — украшение из стекла и перламутровая бусина. Название украшения из разноцветного стекла в форме листочка с ушками дiль-гцз переводится как «язык-глаз». В южнославянских диалектах висок называется сляпо око (болг. ), слепо око

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/

© МАЭ РАН

«Говорить по-арабски». Из гагаузских коллекций полковника В. А. Мошкова |

227 |

(сербохорв.). Как считает Н. Е. Мазалова, «вероятно, из-за находящейся на нем яремной впадины» [Мазалова 2001: 21].

Следующие украшения на чепчике расположены на боковых половинках чепчика, в местах ушек. Уши — это не только орган восприятия звуков, но и вход в тело человека. Через них могла проникнуть болезнь, в ухе она могла и локализоваться [Мазалова, 2001: 30–31]. Интересно, что розетки из цветных лент, выполненные по бокам чепчика, удивительно напоминают уши. Основное украшение этих розеток — медный крестик.

Таким образом, мы видим, что все украшения на чепчике маркируют особо значимые зоны головы человека.

Несомненно, эти украшения имели глубокий смысл и указывали на общность гагаузского народа, на то, что отличало его от других и объединяло в особую этническую группу.

Библиография

Гагаузско-русско-молдавский словарь. М., 1973. Иречек К. И. Истории болгар. Одесса, 1878.

Курогло С. С. Семейная обрядность гагаузов в ХIХ — начале ХХ в. Кишинев, 1980. Лукьянец О. С., Калашникова Н. М. Молдавские коллекции в собраниях государственно-

го музея этнографии народов СССР. Кишинев, 1990.

Лукьянец О. С. Русские исследователи и молдавская этнографическая наука в ХIХ — начале ХХ в. Кишинев, 1986.

Мазалова Н. Е. Состав человеческий. Человек в традиционных соматических представлениях русских. СПб., 2001.

Маруневич М. В. Материальная культура гагаузов ХIХ — начала ХХ в. Кишинев, 1988. Мошков В. А. Гагаузы Бендерского уезда // ЭО. 1900. № 1. С. 1–89.

Мошков В. А. Гагаузы Бендерского уезда // ЭО. 1901. № 2. С. 1–49. Мошков В. А. Гагаузы Бендерского уезда // ЭО. 1901. № 4. С. 1–80. Мошков В. А. Гагаузы Бендерского уезда // ЭО. 1902. № 2. С. 1–66. Мошков В. А. Гагаузы Бендерского уезда // ЭО. 1902. № 4. С. 1–91.

Мошков В. А. Описание модели гагаузской хаты дер. Бешалма Комрадской волости. Отчет Императорского Русского Географического Общества, 1877 г. СПб., 1878.

Решетов А. М. О письмах В. А. Мошкова к академику В. В. Радлову. В. А. Мошков как ученый. (150-летию со дня рождения) // Recznik orientalistyczny. 2003. T. LV. Z. 1. С. 5–19.

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/

© МАЭ РАН

Дж. И. Месхидзе

МАДЕЙРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ К. Н. ПОСЬЕТА И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ ОСТРОВА 50–60-х ГОДОВ XIX в.

Nenhum corpo é como esse, mergulhador, coroado

de puros volumes de água… Herberto Helder1

В фондах Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого хранится небольшая коллекция с острова Мадейра (колл. 472), собранная адмиралом Константином Николаевичем Посьетом (1819–1899) и переданная в МАЭ в 1899 г. согласно его завещанию. Она включает три гипсовые статуэтки («Два носильщика, несущие европейца в гамаке с пологом», «Двое мужчин, беседующих на дороге», «Торговка с фруктами»), два традиционных головных убора — карапуса / карбуса / крабуса (carapuça / carbuça / crabuça) и маленькую четырехструнную португальскую гитару — «щипковую лютню» — машэти (ее описание см. в Приложении 2 к настоящей статье2).

Судя по имеющимся данным, К. Н. Посьет бывал на Мадейре дважды. В первый раз — на фрегате «Паллада» в составе миссии вице-адмирала Евфимия Васильевича Путятина по установлению дипломатических и торговых взаимосвязей с Японией (1852–1854): он был прикомандирован «для особых поручений» и возглавлял «ученую партию» [Обзор заграничных плаваний судов 1871: 500]. Тогда предполагалось лишь пополнить запасы провизии, и фрегат подошел к мадейрскому берегу, не бросая якоря. Второе посещение

1 «Никакое тело не сравнится с этим, Погруженным в воду, оправленным в ее потоки…»

Эрберту Элдер (перевод В. Капустиной)

2 Выражаю искреннюю признательность Владимиру Васильевичу Кошелеву за помощь, оказанную при описании инструмента.

© Дж. И. Месхидзе, 2011

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/

© МАЭ РАН

Мадейрская коллекция К. Н. Посьета и этнографические реалии... |

229 |

острова было связано с обязанностями К. Н. Посьета в качестве попечителя Великого князя Алексея Александровича (1850–1908); оно оказалось более продолжительным и впечатляющим. В 1866 г. состоявший из фрегата «Ослябя» и корвета «Витязь» отряд под командованием контр-адмирала «имел назначение служить средством к приобретению морской практики» гардемарина Великого князя Алексея Александровича [Обзор заграничных плаваний судов 1871: 500]. Помимо Мадейры мореплаватели посетили и другие территории Португальского королевства — Лиссабон и Азорские острова. А 23 июля состоялось знаменательное событие: К. Н. Посьет был награжден португальским знаком отличия — Орденом Башни и Меча, который вручил ему прибывший на фрегат «Ослябя» консул [Общий Морской список 1900: 264; Посьет Записная книжка: 1 об.]. В 1867 г. отряд отплыл к следующему пункту назначения — Островам Зеленого Мыса.

О визитах русских кораблей на архипелаг Мадейра можно судить, к примеру, по записям капитана 2-го ранга Николая Матвеевича Чихачева — командира фрегата «Светлана» — в рапорте от 4 мая 1860 г.: «Наше исключительное спешное плавание не дозволило нам зайти на острова Мадейру, Тенерифе, Рио-де-Жанейро и Мыс Доброй Надежды, куда обыкновенно заходят для отдыха все наши русские суда. Эти столь интересные во всех отношениях места кроме отдыха представляют случай для любознательности офицеров…» [О плавании фрегата «Светлана»: 35]. Это и неудивительно: Мадейра, самый крупный из пяти гористых островов архипелага (его площадь около 815 км2), являлся важным промежуточным пунктом на морских путях, связывающих Европу со странами Америки, Азии и Африки.

«Открытая» финикийскими мореходами и купцами, которые уже во II тыс. до н.э. проникли в Гибралтарский пролив, а затем и в Атлантику [Циркин 1976: 9], Мадейра была вторично «открыта» римлянами. За мягкий климат

иблагоприятные природные условия римляне отождествили ее — вместе с Канарскими островами — с «Островами Блаженных» греческих авторов, а потому

изакрепилось за ними название «Счастливых». В Средние века Мадейра вновь попала в число «неведомых» земель, хотя воспоминания о ней сохранялись, продолжая украшать на картах монаха Беата из Сен-Севра Западный океан. Известно, что итальянские купцы в Лиссабоне сумели убедить португальского короля Афонсу IV (1325–1357) субсидировать, а возможно и организовать экспедицию на Канары. И она удалась: корабли (а их капитанами были не только итальянцы, но и португальцы, кастильцы, арагонцы, каталонцы) посетили все тринадцать Канарских острова; не лишено вероятности и посещение ими Мадейры [Oliveira Marques 1972: 145]. Как бы то ни было, слава последнего «открытия» острова принадлежит двум португальцам — Жуану Гонсалвешу де Камара («Zarco» — «Косой», как его называли) и Тристану Ваш Тейшере —

иитальянцу Бартоломео Палластрелло. Согласно одним источникам, они были направлены на поиски «Золотой реки» в Западной Африке известным покровителем наук и мореплавания инфантом Доном Энрике и совершенно случайно обнаружили этот необитаемый остров. Другие сведения сообщают, что португальцы не придавали ему большого значения вплоть до 1417 г., когда кастильцы снарядили значительную экспедицию к берегам острова ПортоСанто — каравеллы, покинувшие Альгарви в 1419–1420 гг. и занявшие ПортоСанто и Мадейру, стали лишь быстрым и решительным ответом на заокеан-

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/

© МАЭ РАН

230 |

Дж. И. Месхидзе |

ские притязания испанцев [Oliveira Marques 1972: 148]3. Если верить Фердинанду фон Хохштеттеру (а он в свою очередь ссылается на доклад доктора Ф. Унгера «Die versunkene Insel Atlantis», прочитанный в 1860 г. в Вене), то известие об «обнаружении» Мадейры произвело в Европе сенсацию: говорили, что найдена Атлантида древности или ее осколок [Hochstetter 1861: 5].

Итак, в 1420 г. на остров высадились первые европейские поселенцы — их насчитывалось не более сотни [Oliveira Marques 1972: 152]. Каталонское или итальянское название острова Legname было переиначено португальцами и получило свое теперешнее название — Мадейра. К 1882 г. число его жителей достигло 133 955 человек [Реклю 1898: 879]; светская и духовная власть сосредоточивалась в Фуншале: там находились генерал-губернатор и епископ.

Любопытно наблюдение одного из путешественников о том, что на побережье Мадейры непомерно много названий Porto, хотя собственно порта на острове нигде и нет. Подтверждением тому служит и фрагмент письма К. Н. Посьета: «Сию минуту вбегает в каюту мой голландец и с удивлением спрашивает: “Не-уже-ли это берег?” Ему до того Мадера показалась высокою, что он не мог себе представить: где же тут самый берег <…> Возвышаясь над океаном на 6000 фунтов, Мадера действительно похожа издалека на огромную обрывистую скалу» [Письма из кругосветного плавания 1855: 10]. Цепь гор тянется вдоль всего острова, их средняя высота 1200 м, а самая высокая точка достигает 1860 м — это вулкан Пико Руиво (Pico Ruivo). К слову сказать, горные пейзажи — наряду с традиционными снежно-белыми домиками и роскошными виллами — излюбленный сюжет и зарисовок путешественников, и оформления различных изданий о Мадейре. Так, в блокнотах К. Н. Посьета есть наброски гряды мадейрских хребтов, а в книге Ф. фон Хохштеттера — авторская хромотипия «Ansicht des Pico do Gato».

Все же первое, на что обращали внимание большинство авторов, — особый, необыкновенный «аромат» острова: «Мы еще далеко были от берега, а на нас повеяло теплым, пахучим воздухом, смесью ананасов, гвоздики, как мне казалось, и еще чего-то», — пишет Иван Александрович Гончаров в романе «Фрегат “Паллада”». И дальше: «Можно снять посредством дагерротипа, пожалуй, и море, и небо, и гору с садами, но не нарисуешь этого воздуха, которым дышит грудь, не передашь его легкости и сладости <…> Много рассказывают о целительности воздуха Мадейры: может быть, действие этого воздуха на здоровье заметно по последствиям; но сладостью, которым он напитан, упиваешься, лишь только ступишь на берег» [Гончаров 1997: 87, 94]. И. А. Гончарову вторит и К. Н. Посьет: «Воздух здесь уж со вчерашнего дня чрезвычайно приятен; как-то легче дышать, чем в Европе. Мы подле самого Фуншала. Как хороша Мадейра!» [Письма из кругосветного плавания 1855: 11].

Фуншал 50–60-х годов XIX в. — небольшой, но «правильный городок», расположенный на «вечнозеленеющем» прибережье. Численность его населения составляла свыше 20 тысяч жителей: среди них — кроме «коренных» португальцев — были англичане, французы, итальянцы, несколько меньше немцев

3 Нельзя не упомянуть еще об одной версии: сведения об острове в Атлантическом океане донеслись до инфанта Дона Энрике из Марокко. Ссылаясь на португальские анналы, романтическую легенду о несчастных влюбленных Роберте Мачине и Анне Арфет (англичанах аристократического происхождения), относящуюся к 50-м годам XIV в., приводит F. Denis в своей книге «Portugal» [Denis F. Portugal 1846: 64–65].

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-02-038267-1/

© МАЭ РАН