- •ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЕВОЙ ТРАВМЫ ТАЗА В СОВРЕМЕННЫХ ВОЙНАХ

- •ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ РАНЕНИЙ И ТРАВМ ТАЗА

- •КЛАССИФИКАЦИЯ РАНЕНИЙ И ТРАВМ ТАЗА

- •ПРИМЕРЫ ДИАГНОЗОВ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗА.

- •КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ТАЗА

- •РАНЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- •ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ТАЗОВЫХ КОСТЕЙ

- •ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

- •ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

- •ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ ТАЗА ПРИ ТРАВМАХ

- •ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ ТАЗА

- •РАНЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ТАЗА

- •ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ РАНЫ ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ

- •ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

- •ВНУТРИБРЮШИННЫЕ РАНЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

- •ВНЕБРЮШИННЫЕ РАНЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

- •ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ

- •ВНУТРИБРЮШИННЫЕ РАНЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ

- •ВНЕБРЮШИННЫЕ РАНЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ

- •ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ УРЕТРЫ

- •ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ТРАВМАХ ТАЗА

- •СТАБИЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

- •НЕСТАБИЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

- •КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- •ВНЕШНИЙ ОСТЕОСИНТЕЗ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТАЗА

- •ТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНОВОК АППАРАТА КСТ ПРИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМАХ ТАЗА

- •ПОГРУЖНОЙ ОСТЕОСИНТЕЗ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТАЗА

- •ТАКТИКА ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО МНОГОЭТАПНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА ("ORTHOPAEDIC DAMAGE CONTROL")

- •ТАКТИКА ЗМХЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ЭТАПОВ.

- •ПЕРВАЯ И ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ

- •ПЕРВАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ

- •КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

- •СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

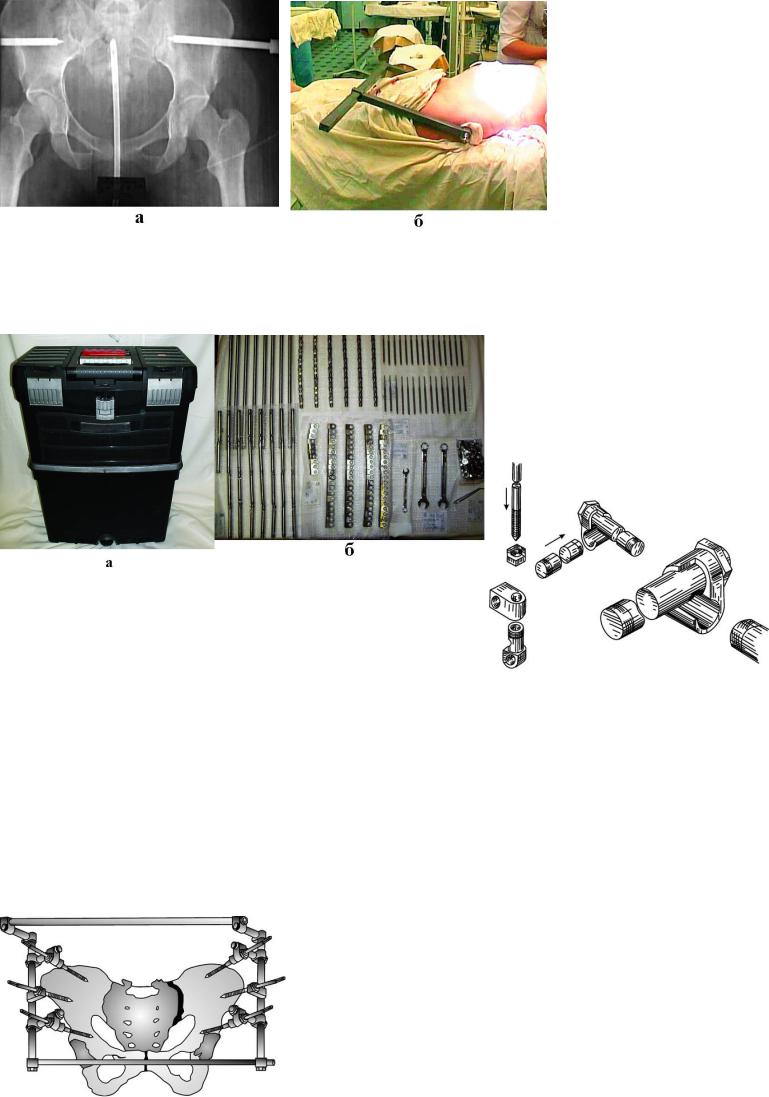

Рис. 23-12. Рама Ганца: а - рентгенограмма ротационнонестабильного перелома костей таза, фиксированного рамой Ганца; б - вариант расположения рамы Ганца.

На кафедре военнополевой хирургии ВМедА в 1990 г. разработан и широко применяется стержневой аппарат комплекта КСТ (Е.К. Гуманенко и соавт.) (рис. 2313). В 2000 г. аппарат принят на снабжение в Вооружённых

Силах РФ. Аппарат КСТ является стержневой системой, основанной на оригинальном соединительном узле крепления, построенном по типу тангенциального зажима (рис. 23-14). Такая конструкция узлов обеспечивает шесть степеней свободы перемещения стержня или узла по отношению к стержню, что позволяет вводить стержни в любые точки области таза и под любыми углами к его плоскости. Из деталей аппарата может собираться внешняя рама любой конфигурации в зависимости от вида перелома и методов его фиксации.

Рис. 23-13. Комплект КСТ-1: а - внешний вид; б - содержимое комплекта.

Рис. 23-14. Узел крепления аппарата КСТ.

ТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНОВОК АППАРАТА КСТ ПРИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМАХ ТАЗА

При ротационно-нестабильных переломах для фиксации достаточно передней рамы аппарата КСТ (рис. 23-15), которая собирается до оперативного вмешательства. Рама аппарата состоит из двух горизонтальных штанг, длиной 400 или 300 мм (в зависимости от поперечных размеров таза), и 2 Г-образных вертикальных стоек, которые получаются путём соединения штанг длиной 200 мм и штанг длиной 100 или 56 мм (в зависимости от окружности живота) при помощи соединительных узлов. Г-образная форма стоек необходима для того, чтобы верхняя горизонтальная штанга не врезалась в живот. На вертикальных штангах предварительно монтируются три простых узла крепления резьбового стержня: на выносной штанге 100 мм, на раме аппарата и на выносной штанге 56 мм. При этом узлы крепления штанг между собой устанавливаются таким образом, чтобы Г-образные стойки можно было передвигать по горизонтальным штангам аппарата.

Рис. 23-15. Схема передней рамы аппарата КСТ.

Вкручивается необходимое количество (как правило, по три с каждой стороны) стержней со спонгиозной нарезкой: в крылья подвздошных костей (на 5 см выше передне-верхней ости и в передне-верхнюю ость) и надацетабулярную область. При этом длина погружённой части стержня составляет в среднем 50-70 мм, рабочей - 60-80 мм. Необходимо следить, чтобы стержни не перфорировали кортикальный слой кости, что снижает прочность фиксации стержней. Принципиально существует два способа введения стержней: закрытый (чрескожный) и открытый. При закрытом способе (рис. 23-16) стержни вкручиваются через прокол

кожи; точка и направление введения определяются путём пальпации гребня подвздошной кости. При этом точную ориентацию крыла подвздошной кости в пространстве определить подчас весьма непросто, особенно у тучных пациентов. Определиться в этом помогает поиск крыла при помощи длинной пункционной иглы, как при выполнении внутритазовой блокады по Школьникову. Предварительно собранная внешняя рама аппарата одевается на рабочие части стержней. Выполняется закрытая ручная репозиция перелома. Особое внимание при репозиции перелома следует обратить на вид ротационной нестабильности. Принаружной нестабильности производится сведение крыльев подвздошных костей, при внутренней нестабильности - разведение. Стержни жёстко фиксируются в аппарате (рис. 23-17).

Рис. 23-16. Закрытое введение стержней в крылья подвздошных костей.

Рис. 23-17. Варианты передней рамы аппарата КСТ: а - обычный; б - при толстой брюшной стенке или при вздутии живота.

При вертикально-нестабильных переломах одной передней рамы аппарата недостаточно для выполнения компрессии и удержания перелома. Тогда передняя рама дополняется задними боковыми штангами длиной 200 или 300 мм (в зависимости от передне-заднего размера таза) (рис. 23-18). В подвздошные кости в проекции крестцово-подвздошного сустава вбиваются стержни с упорными площадками, на которые одеваются боковые штанги аппарата (рис. 23-19). Выполняется репозиция путём тяги за нижнюю конечность с повреждённой стороны для устранения краниального смещения. Боковые штанги жёстко фиксируются к аппарату. Межотломковая компрессия достигается путём раскручивания гаек, расположенных медиально от фиксаторов на метрической резьбе стержней с упорными площадками.

Рис. 23-18. Схема рамы аппарата КСТ с задними боковыми штангами.

Рис. 23-19. Внешний вид (а) и рентгенограмма (б) наложенного аппарата КСТ с боковыми штангами для фиксации переломов заднего полукольца таза.

При переломах вертлужной впадины с центральным вывихом бедра накладывается передняя рама аппарата КСТ на таз и штанга аппарата на бедро с повреждённой стороны. Производится выведение головки бедренной кости из полости малого таза путём тракции по оси шейки бедра. Аппараты на тазе и бедре замыкаются с образованием треугольника жёсткости (рис. 23-20, 23-21).

Рис. 23-20. Схема аппарата КСТ с выносной штангой на бедро.

Рис. 23-21. Внешний вид (а) и рентгенограмма (б) наложенного аппарата КСТ с выносной штангой на бедро.

ПОГРУЖНОЙ ОСТЕОСИНТЕЗ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТАЗА

К настоящему периоду разработано множество методов остеосинтеза переломов таза при помощи погружных конструкций. Причём это могут быть как рутинные методики, связанные с большими оперативными доступами и массивным повреждением мягких тканей, так и малоинвазивные, выполняемые из проколов кожи, под рентгенотелескопическим контролем.

При ротационном типе нестабильности, за счёт сохранения части мощного связочного аппарата заднего полукольца таза, как правило, достаточно фиксации только переднего полукольца таза. Остеосинтез переднего полукольца таза выполняется из поперечного надлобкового доступа Пфаненштиля. При этом, чтобы не повредить мочевой пузырь, ткани рассекаются вплотную к лонной кости. Наиболее часто выполняется остеосинтез реконструктивными пластинами либо, при разрыве лонного сочленения, выполняется остеосинтез методом 8-образного проволочного серкляжа. При выполнении остеосинтеза проволочным серкляжом в лонную кость, отступя 1-2 см от симфиза, сверху вводится спонгиозный винт длиной около 40 мм. Такой же винт вводится с другой стороны. Выстоящие головки винтов стягиваются между собой 8-образной проволочной петлёй. Данный метод может использоваться в моноварианте только при стабильных переломах костей таза с расхождением лонного сочленения не более чем на 1 см. При большем расхождении его следует дополнять остеосинтезом реконструктивной пластиной по передней поверхности лонного сочленения (рис. 23-22, а). Как правило, бывает достаточно фиксации пластины 2-3

винтами с каждой стороны. Возможен вариант фиксации лонного сочленения двумя пластинами - по верхней и передней поверхностям (рис. 23-22,

б).

Рис. 23-22. Остеосинтез переднего полукольца таза: а - пластиной и проволочной петлей; б - двумя пластинами.

Остеосинтез пластинами проводится также при переломах лонных костей, если эти переломы являются частью нестабильного повреждения тазового кольца. Однако, наиболее предпочтительным, при наличии в лечебном учреждении необходимого оснащения и обученного персонала, является малоинвазивный остеосинтез переломов переднего полукольца таза канюлированными винтами. При этом бывает достаточно выполнения остеосинтеза переломов только лонных костей. Всё оперативное вмешательство производится под контролем электронно-оптического преобразователя. Репозиция переломов выполняется при помощи введённых чрескожно однозубых крючков. Из отдельного прокола производится проведение спицы вдоль лонной кости. По спице рассверливается канал канюлированным сверлом и затем по ней же вводится канюлированный винт. Данный вид остеосинтеза обеспечивает достаточную прочность фиксации, и при этом выполняется с минимальным повреждением мягких тканей, практически без кровопотери.

Остеосинтез заднего полукольца таза наиболее часто выполняется пластинами из подвздошнопахового хирургического доступа. При выполнении данного доступа разрез производится от задне-верхней до передне-верхней ости подвздошной кости. При необходимости доступ может быть продолжен дистально. Репозиция переломо-вывиха в заднем полукольце таза производится вытяжением конечности по длине и одновременно тягой кпереди за костодержатель, острые клеммы которого захватывают передневерхнюю ость подвздошной кости. Для стабильной фиксации крестцово-подвздошного сустава, как правило, используются две реконструктивные пластины (рис. 23-23). К крестцу пластина фиксируется одним винтом, к подвздошной кости - двумя винтами. Подвздошно-паховый доступ применяется также для остеосинтеза крыла подвздошной кости. При этом пластина размещается ближе к гребню, поскольку в центре подвздошная кость истончается. Однако, данный вид остеосинтеза имеет и определённые недостатки, к которым относятся: значительное повреждение мягких тканей из-за хирургического доступа и, как следствие, большая интраоперационная кровопотеря, а также возможность повреждения 5 поясничного корешка, который проходит на 1,5 см медиальнее суставной щели крестцово-подвздошного сустава.

Рис. 23-23. Остеосинтез крестцово-подвздошного сочленения пластинами.

Всё большее распространение для остеосинтеза заднего полукольца таза получает метод фиксации канюлированными винтами, который, как уже упоминалось выше, требует соответствующего оснащения и подготовленного персонала. Техника введения винтов должна быть точной, иначе возможно повреждение конского хвоста при проникновении в спинномозговой канал, либо повреждение внутренних органов при пролабировании винта в полость малого таза. Репозиция и остеосинтез производятся при постоянной полипозиционной телерентгеноскопии. Производится репозиция, из отдельного прокола вводится спица перпендикулярно плоскости крестцово-подвздошного

сочленения под тщательным рентгеноскопическим контролем в тело первого крестцового позвонка (рис. 23-24, а, б). Рассверливается канал и по спице вводится канюлированный винт (рис. 23-24, в, г). При недостаточной фиксации подобным образом вводится второй винт (рис. 23-25). Такой остеосинтез стабилен, минимально инвазивен и, при точном соблюдении методики, безопасен.

Рис. 23-24. Остеосинтез заднего полукольца таза методом фиксации канюлированными винтами. Введение направляющей спицы: а - прямая проекция; б - боковая проекция; в - введение канюлированного винта по спице (прямая проекция); г - канюлированный винт в теле первого крестцового позвонка (боковая проекция).