- •ГЛАВА 16. РАНЕНИЯ И ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

- •ЛЕЧЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

- •НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И СМ

- •КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ТРАВМ И РАНЕНИЙ

- •ЛЕЧЕНИЕ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

- •ЛЕЧЕНИЕ ВЫВИХОВ III-VII ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ

- •ПЕРЕЛОМЫ III-VII ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ

- •ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА ГРУДНОЙ И ПОЯСНИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

- •ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕД. ПОМОЩИ НА ЭТАПАХ МЕД. ЭВАКУАЦИИ

- •ОСЛОЖНЕНИЯ РАНЕНИЙ И ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

- •РАННИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ РАНЕНИЙ И ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

- •ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

- •ХРОНИЧЕСКИЕ МЕСТНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ (ТРОФО-ПАРАЛИТИЧЕСКИЕ) ОСЛОЖНЕНИЯ РАНЕНИЙ И ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

- •ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ (УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ) ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ РАНЕНИЙ И ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

ГЛАВА 16. РАНЕНИЯ И ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Боевые травмы

1)огнестрельные травмы (пулевые, осколочные, минно-взрывные ранения, взрывные)

2)неогнестрельные травмы (открытые и закрытые механические травмы, неогнестрельные ранения)

3)и сочетания.

Изолированная - травма (ранение) позвоночника, при которой имеется одно повреждение. (как правило и позвоночник, и СМ с оболочками и корешками).

Множественная – несколько областей одной S повреждения (на разных уровнях) одного характера фактора Сочетанная – несколько анат. областей (голова, шея, грудь, живот, таз, конечности) разных систем одного характера фактора

-Редкая встречаемость (0,5-3%)

-Высокая летальность и выраженная стойкая инвалидизация

-40-60% осложняются неврологическими нарушениями

-Грудной (39,2%) и поясничный (35,8%), реже – шейный (29%), крестцовый (9,8%)

-Жизнеугрожающие осложнения:

1)Продолжающееся наружное кровотечение (артериальные сосуды паравертебральных тканей)

2)Остановка дыхания (из -за сдавления верхнешейного отдела СМ)

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СМ

КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ

По этиологии:

1)огнестрельные (пулевые, осколочные)

2)минно-взрывные ранения (часто б. множественными, сочетанными, а по механизму - комбинированными поражениями/травмами)

По хар-ру раневого канала:

а) касательные (по касательной к позв. каналу, повреждая его стенки, а костными осколками - и СМ) - наиболее часто б) слепые (раневой канал имеет только входное отверстие и слепо заканчивается в тканях позвоночника

или в позвоночном канале, а в конце раневого канала залегает пуля или осколок)

в) сквозные (проходит через структуры позвоночника, имея в его тканях входное и выходное отверстия, при этом он может проходить через позвоночный канал или вне его)

По хар-ру повеждения стенок позвоночного канала:

а) Паравертебральные (раневой канал близко к позвоночнику). Нет переломов отростков и дужек, НО Е кинет повреждает СМ, вызывая неврологические нарушения

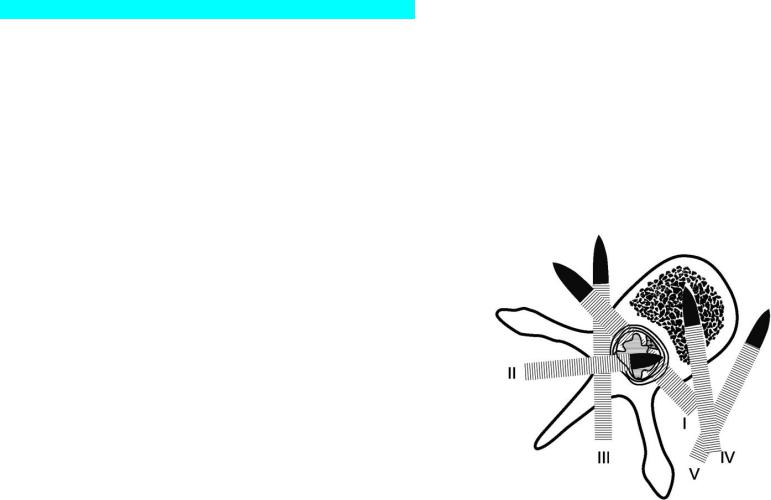

Клинико-рентгенологическая классификация типов раневых каналов (по Н.С. Косинской):

I - проникающее сквозное ранение

II - проникающее слепое ранение

III - проникающее касательное ранение

IV - непроникающее слепое ранение V - паравертебральное ранение.

б) Непроникающие (повреждаются отростки и тело позвонка, но не позвоночный канал (вместе с твёрдой мозг.обол. остаётся не затронутым)

в) Проникающие (всё повреждается со СМ и его тверд.оболочкой). Гл. критерий – наружная ликворея.

По локализации: шейные, грудной, поясничный, крестцовый отделы

Хар-р повреждения позвоночника:

-Переломы тел

-Повреждения дугоотростчатых суставов

-Переломы дужек

-Переломы отростком

-Повреждение связок

DS на основе локализации раны + неврологические синдромы.

ДИАГНОСТИКА И СОРТИРОВКА.

Войсковые врачи и хирурги общего профиля – диагноз, выявление осложнений, ПМП сортировка.

2. Доврачебный этап

При сортировке на доврачебном этапе повязка не снимается, рана не осматривается.

Сортировка на основе тяжести повреждения СМ, а не характера на R (перелом, вывих и пр.): а) без нарушения (отсутствует неврологическая симптоматика)

б) с частичным нарушением (частичные расстройства движений и чувствительности)

в) с полным нарушением проводимости СМ (неврол. картина полного перерыва СМ)

Проникающая = повреждённые надостистая и межостистая связки, остистые отростки, наружное кровотечение и наружная ликворея.

3. Первая врачебная - общие и местные симптомы огнестрела, симптомы острого нарушения витальных f и неврологической симптоматики

Оценка тяжести состояния и общие симптомы ранения, в т.ч. др. анат. областей 3 основных синдрома: синдром острого нарушения дыхания, синдром острых расстройств кровообращения, синдром терминального состояния.

2 клинических синдрома:

1) синдром частичного нарушения проводимости СМ

Сохранены движения некоторых конечностей и отдельные виды чувствительности НО - двигательные (парапарез/тетрапареза различной степени)

-чувствительные (гипестезия ниже уровня)

-f тазовых органов нарушена, но есть императивные позывы на мочеиспускание, мб недержание или задержка (при ранении конуса спинного мозга и конского хвоста

2)синдром полного нарушения проводимости СМ.

Полное отсутствие движений и всех видов чувствительности ниже уровня повреждения (тетраплегия или параплегия, тетраанестезия или параанестезия и ОЗМ)

4. Квалифицированная и специализ. помощь: более точно местные симптомы (неврол. симптоматика) и осмотр раны (локализация, глубина, взаимоотношения с позвоночником и др. анат. областями)

Пункция ликвора и Ликвородинамические пробы (оценка проходимости ликворных пространств)

Показания: подозрении на сдавление СМ чем угодно.

На уровне L3-4 межпозвонкового промежутка производят поясничный прокол.

Определяют: наличие примеси крови, ликворное давление и проходимость подпаутинного пространства с помощью ликвородинамических проб.

-Проба Квеккенштедта - кратковременное сдавление яремных вен приводит к повышению ликворного давления.

-Проба Стуккея - кратковременное давление на переднюю брюшную стенку вызывает быстрое повышение ликворного давления.

-Проба Пуссепа - резкое приведение подбородка к груди и разгибание головы при свободной проходимости подпаутинного пространства сопровождается повышением ликворного давления.

Положительные пробы - хорошая проходимость, а отрицательные - о блоке в результате сдавления.

КЛИНИКА

Диагностика уровня на симптомокомплексе. В остром периоде неврологический симптомокомплекс не соответствует уровню и характеру повреждения из-за отёка (зона поражения увеличивается в каудальном и краниальном направлениях) и ОНК СМ (вызывает распространенные процессы торможения нейронального аппарата => спинальный шок).

Спинальный шок - вызванное травмой и её последствиями t угнетение рефлекторной деятельности СМ за пределами очага повреждения. Неск. дней - 3-4 нед. Это вялые параличи, ОЗМ

1. Симптомы острого нарушения витальных f (дыхания и сердечной деятельности)

Ранение верхнешейного отдела => восходящий отёк СМ => переход отёка на ствол ГМ => вовлечение продолговатого мозга (дыхательный и сосудодвигательный центры) => паралич дыхательной мускулатуры и диафрагмы => остановка дыхания.

Нарастание ЧДД и нарушение ритма дыхания на фоне нарастающей брадикардии => периодическое дыхание => патологические ритмы Биота, Чейна-Стокса => прекращается. Реанимационные мероприятия в полевых условиях бесперспективны.

2. Двигательные нарушения

Плегии – полное отсутствие движения. Парезы - уменьшение силы и объёма движений в конечностях различной степени выраженности.

-Тетраплегии – шейный отдел

-Нижняя параплегия - грудной/поясничный

-Тетрапарез

-Нижний парапарез

-Моноплегии, монопарезы - корешки СМ

3. Чувствительные нарушения

- Анестезия или гипестезия (всех видов чувствительности), ниже уровня повреждения СМ

Онемение, чувство "покалывания иголок" или полное отсутствие чувствительности в ногах. Ранение шейного отдела - руки, туловище и ноги.

Уровень ключиц – С V Уровень сосков – Th IV Уровень рёберных дуг – Th VII Уровень пупка – Th X Пупартова связка – Th XII

Сегменты СМ выше одноименных позвонков: в шейном отделе – на 1 позвонок, в верхнегрудном - на 2, в нижнегрудном - на 3 позвонка. СМ заканчивается на I-II поясничных позвонках, а ниже - корешки конского хвоста.

4. Нарушения f тазовых органов

-Расстройствами мочеиспускания по типу острой задержки: выпячивание над лоном мочевого пузыря + невозможность самостоятельного мочеиспускания. => Катетеризация в ПМП

-Приапизм – при высоком повреждении СМ

-Задержка стула

Повреждение спинного мозга в шейном отделе приводит к тетраплегии и тетраанестезии с нарушением функции тазовых органов по центральному типу (задержка мочи с последующим периодическим её недержанием). При ранениях верхнешейного отдела позвоночника наблюдаются выраженные расстройства дыхания за счёт вследствие нарушения деятельности сегментарного и проводникового аппарата спинного мозга. При развитии восходящего отёка спинного мозга происходит присоединение стволовых симптомов: расстройства глотания и сердечной деятельности, нарушения ритма дыхания вплоть до его остановки. Такие раненые требуют проведения длительной, нередко пожизненной ИВЛ, имплантации внешнего водителя ритма и в условиях ведения боевых действий, как правило, обречены.

Для ранений грудного отдела позвоночника характерны нижняя параплегия, нарушение всех видов чувствительности ниже уровня ранения и нарушение функции тазовых органов (задержка мочи с последующим периодическим её недержанием). Для повреждений грудного отдела спинного мозга характерны корешковые опоясывающие боли. Ранение верхнегрудного отдела приводит к нарушениям дыхания за счёт паралича межрёберных мышц.

Ранения поясничного отдела позвоночника сопровождаются нижней параплегией, нарушением всех видов чувствительности ниже паховых складок, нарушением функции тазовых органов. При ранении эпиконуса и конуса спинного мозга определяется вялый паралич мышц голеней, стоп, промежности, нарушение чувствительности в области голеней, стоп и промежности, нарушение функции тазовых органов (задержка, а в последующем - истинное недержание мочи).

Ранения корешков конского хвоста на уровне LII-SII позвонков характеризуются вялым параличом нижних конечностей и анестезией на передне-боковых и задних поверхностях бёдер и голеней, расстройствами мочеиспускания по типу задержки, а в последующим - истинного недержания. Характерным симптомом являются резкие корешковые боли, усиливающиеся в горизонтальном положении. Ранение крестцовых и копчиковых корешков (что соответствует трём последним крестцовым позвонкам) вызывает сильные боли в промежности и в заднем проходе с нарушением чувствительности в этой же зоне.

ЛЕЧЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

Ранения шейного отдела позвоночника и СМ - угрожающий жизни характер. Передний доступ к телам позвонков с выполнением передней декомпрессии СМ и первичной стабилизацией позвоночника путём переднего корпородеза.

Показания ПХО:

-Развитие всех форм сдавления СМ, среди которых преобладают случаи ранений с переломами дужек позвонков

-Проникающие ранения позвоночника и СМ, сопровождающиеся развитием наружной или внутренней (скрытой, во внутренние полости) ликвореи

-Все случаи слепых ранений с наличием ранящего снаряда в просвете позвоночного канала.

Шейный отдел (передне-задние повреждения) – передний доступ Грудного, поясничного и крестцового отделов - позвоночника, хирургическое вмешательство сводится к

рассечению и иссечению ран входного и выходного отверстия, ламинэктомии, устранению компрессии спинного мозга, удалению инородных тел, пластике твердой мозговой оболочки, приливно-отливному дренированию и профилактике инфекционных осложнений (рис. 16-4, 16-5).

Рассечение и иссечение ран входного и выходного отверстия, ламинэктомии, устранению компрессии, удалению инородных тел, пластике твердой мозговой оболочки, приливно-отливному дренированию и профилактике инфекционных осложнений

НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА И СМ

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ТРАВМ И РАНЕНИЙ

По этиологии:

1.Механические травмы:

1.1Закрытые (сохранение целостности кожи)

1.2Открытые:

1.2.1.Непроникающие (повреждаются отростки и тело позвонка, но не позвоночный канал (вместе с твёрдой мозг.обол. остаётся не затронутым)

1.2.2.Проникающие (всё повреждается со СМ и его тверд.оболочкой). Критерий – наружная ликворея.

1.3.Стабильная

1.4.Нестабильная (Подвывихи, Вывихи, Переломовывихи, Спондилолистез)

2.Неогнестрельные ранения: колото-резаные, колотые, рубленые

Хар-р повреждения позвоночника:

1.Переломы тел

1.1.Компрессионные

I степень - снижение высоты повреждённого до 30% по отношению к смежному неповреждённому II степень - 30-50%

IIIстепень - >50%

1.2.Оскольчатые

1.3 Продольные

1.4.Поперечные.

2.Повреждения дугоотростчатых суставов

3.Переломы дужек

4.Переломы отростком

5.Повреждение связок

По тяжести повреждения СМ:

а) без нарушения (отсутствует неврологическая симптоматика)

б) с частичным нарушением (частичные расстройства движений и чувствительности) в) с полным нарушением проводимости СМ (неврол. картина полного перерыва СМ)

По локализации: шейные, грудной, поясничный, крестцовый отделы

5 МЕХАНИЗМОВ:

•Компрессионно-осевой. Травмирующая сила воздействует по оси позвоночника (усиливает естественные изгибы). Распределяясь, равномерно вызывает "взрывные" переломы тел, переломы суставных отростков и разрывы межпозвонковых дисков.

•Сгибательный механизм. F усиливает сгибание в подвижных отделах (шейно-грудном или грудопоясничном). Нагрузка приходится на передние и задние структуры позвонка, ось вращения проходит по суставным отросткам, которые прочнее, чем губчатое вещество тел => компрессионные переломы тел и разрывы задних связок позвоночно-двигательного сегмента (надостистых, межостистых, жёлтых), а также межпозвонковых дисков или капсул суставов. Возможен вывих позвонков.

•Разгибательный механизм. Нагрузку испытывают задние отделы тела позвонка, передняя и задняя продольные связки, межпозвонковый диск капсулы суставов; возможны вывихи позвонков

•Ротационный механизм. F принимает на себя межпозвонковый диск, связки и суставы; возникают симметричные и несимметричные вывихи позвонков.

•Тракционный механизм. Повреждаются все капсульносвязочные структуры, межпозвонковый диск и возникает тотальный вывих позвонка.

Механизм - 3 силы: компрессия, дистракция (сгибательная, разгибательная, по оси) и ротация.

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОЗВОНОЧНИКА

Стабильность позвоночника - целостность дисков, костных и связочных структур позвоночника без патологических смещений и деформаций.

Нестабильность – патол. состояние, хар-ся возникновением и прогрессированием нефизиологических смещений и деформаций в патологически изменённых позвонках &/ позвоночных сегментах в пределах позвоночного столба, и приводящее к вертеброгенным повреждениям СМ и его корешков; способно вызывать критические нарушения спинального кровообращения (=> возникновение и нарастании неврологического дефицита).

Определяется для предупреждения вторичного смещения повреждённого позвоночного сегмента в момент транспортировки и прогноза.

Клиника нестабильности:

-Болевые вертеброгенные синдромы различной выраженности

-Нарушение формы и f позвоночника (статические расстройства, ограничение движений).

Нестабильность. Шейный ур-нь (неприемлема для первых двух шейных позвонков)

Смещение смежных замыкательных пластин тел > 3 мм / угол >11 °C м/д нижними замыкательными пластинами 2-х смежных позвонков / есть чёткие признаки повреждения передних и задних столбов шейных позвонков.

Грудной, поясничный ур-ни (3-х опорная структура позвоночника F. Denis (1981). Стабильная – повреждена 1 структура (её отдельные эл-ты)

Относительно стабильная – 2 структуры Абсолютно нестабильная – все 3 структуры

3 опорные структуры а) передняя (передняя продольная связка, передняя половина тел позвонков вместе с передней половиной

диска, передняя часть фиброзных колец дисков)

б) средняя (задняя продольная связка, задняя половина тел позвонков с диском, задняя часть фиброзных колец)

в) задняя (надостистые, межостистые и жёлтые связки, капсулы суставов и дуги позвонков)

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА НЕОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ

Повреждение вещества мозга может носить первичный (прямое повреждение) и вторичный характер (вследствие ишемических процессов на уровне травмы).

3. Первая врачебная - общие и местные симптомы травмы, симптомы острого нарушения витальных f и неврологической симптоматики

Местные симптомы.

-Положение головы и шеи (патол. запрокидывание, поворот или наклон головы вперёд или в сторону - шейный отдел)

-Гематомы и кровоизлияния в области шеи, грудного и поясничного отделов

-Патологические кифотические деформации. Например, симптом ступеньки – патол. расширение

промежутка м/д 2 остистыми отростками при разрыве надостистой связки.

Синдром конского хвоста - боли в соответствующих дерматомах, нарушение двигательной f, рас-ми чувствительности, а при повреждении сакральных корешков конского хвоста – нарушение f тазовых органов по периферическому типу.

3 основных синдрома: синдром острого нарушения дыхания, синдром острых расстройств кровообращения, синдром терминального состояния.

2 клинических синдрома:

1. синдром частичного нарушения проводимости СМ

Сохранены движения некоторых конечностей и отдельные виды чувствительности

НО - двигательные (парапарез/тетрапареза различной степени)

-чувствительные (гипестезия ниже уровня)

-f тазовых органов нарушена, но есть императивные позывы на мочеиспускание, мб недержание или задержка (при ранении конуса спинного мозга и конского хвоста

Частичный синдром возникает как следствие:

1)Сотрясения (функционально обратимое повреждение)

2)Ушиба СМ. Диссоциированные расстройства чувствительности, при сохранении хотя бы min объёма движений сегментов конечностей, а главное - последующее восстановление отдельных f СМ

3)Повреждения корешков (из-за их сдавления в позвоночном канале повреждённым

диском/гематомой/костными отломками).

2. синдром полного нарушения проводимости СМ.

Полное отсутствие движений и всех видов чувствительности ниже уровня повреждения (тетраплегия или параплегия, тетраанестезия или параанестезия и ОЗМ)

Полный синдром возникает как следствие:

1)тяжелого ушиба

2)сдавления (из-за смещения позвонков/костных отломков в просвет позвоночного канала; при

образовании эпиили субдуральной гематомы; при разрыве и смещении межпозвонкового диска; при развитии отёка спинного мозга)

«-» ликвородинамические пробы + R-признаки смещения позвонков/отломков

Опасность сдавления: при смещении позвонков деформируется спинной мозг, что сопровождается пережатием спинальных артерий и ишемией спинного мозга - временной фактор приобретает решающее значение: через 24 ч погибают 75% нейронов серого вещества спинного мозга в зоне повреждения и ниже.

3)гематомиелии (внутримозговой гематоме, формирующейся в просвете центрального канала)

4)Полном анатомическом перерыве СМ

4а) с полным макроскопически видимым расхождением концов и образованием диастаза между ними 4б) с аксональным перерывом - повреждением аксонов на микроскопическом уровне при внешней целостности СМ

5. Специализированная помощь - Обзорный R (Спондилография)

Наиболее типичным рентгенологическим симптомом компрессионного перелома является клиновидная деформация, тела позвонка с вершиной клина, обращённой вентрально. Степень клиновидности весьма вариабельна; от спорной, едва уловимой - до неоспоримой, бросающейся в глаза. Величину клиновидной деформации принято оценивать по степеням: I степень - потеря высоты тела повреждённого позвонка по переднему краеобразующему контуру на 1/3 по отношению к заднему; II степень - потеря высоты от 1/3 до 1/2; III степень - потеря высоты более 1/2. Рентгенологическими симптомами компрессионного перелома могут также служить: сгущение костных балок тел позвонка по линии компрессии, перелом и вдавление замыкательной пластинки в тело позвонка ("проникающий перелом"), отрыв краниовентрального угла тела позвонка, увеличение межостистого пространства и осевая деформация позвоночника и др. Состояние над-

имежостистых связок целесообразно изучать как на профильных, так и на переднезадних спондилограммах. На профильных рентгенограммах признаками повреждения этих связок считаются веерообразное расхождение смежных остистых отростков. На переднезадних рентгенограммах разрыв над-

имежостистых связок диагностируется при обнаружении увеличения расстояния между верхушками смежных остистых отростков или смещении верхушки одного из них в сторону от средней линии на 2 мм и более.

Под нарушениями взаимоотношений в повреждённых сегментах позвоночника понимается наличие патологических (превышающих 2 мм в грудном и 3 мм в переходном и поясничном отделах) смещений тел позвонков друг относительно друга. Различаются три типа данных нарушений: подвывих, вывих и переломовывих.

В зависимости от направления смещения краниального позвонка в повреждённом сегменте могут наблюдаться передние, задние, боковые и ротационные подвывихи и переломо-вывихи. Некоторые авторы различают также опрокидывающие и скользящие подвывихи позвонков.

Позитивную миелографию раненым с неосложнёнными повреждениями позвоночника выполняют при наличии выраженной посттравматической деформации/сужении просвета позвоночного канала (рис. 16-7). В процессе выполнения люмбальной пункции необходимо обязательно определить ликворное давление и проходимость субарахноидальных пространств, а также эвакуировать 2,0 мл ликвора для проведения лабораторного исследования. После выполнения вышеуказанных манипуляций для проведения позитивной миелографии субарахноидально вводят 10-15 мл водорастворимого неионного контрастирующего вещества - Омнипак-300. В зависимости от уровня предполагаемой компрессии содержимого дурального мешка используют методику восходящей или нисходящей позитивной миелографии.