- •МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАНЕНИЙ И ТРАВМ

- •КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА

- •КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАНЕНИЙ И ТРАВМ

- •КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАНЕНИЙ И ТРАВМ

- •ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У РАНЕНЫХ

- •ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ И ТРАВМ

- •ДИАГНОСТИКА МЕСТНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

- •ДИАГНОСТИКА ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

- •ДИАГНОСТИКА ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

- •КЛАССИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА СЕПСИСА

- •ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕПСИСА

- •ХИРУРГИЧЕСКОЕ И КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАНЕНИЙ

- •ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАНЕНИЙ. ВТОРИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН

- •ЭТАПЫ ВТОРИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РАН

- •ОБЪЁМ ИССЕЧЕНИЯ ТКАНЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

- •ПОКАЗАНИЯМИ К НАЛОЖЕНИЮ РАННИХ И ПОЗДНИХ ВТОРИЧНЫХ ШВОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

- •ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНАЭРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

- •НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВТОРИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯ КАК ВАРИАНТ ВТОРИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ)1

- •ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАНЕНИЙ

- •АНТИМИКРОБНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАНЕНИЙ

- •ОСОБЕННОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ АНАЭРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

- •ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ВТОРИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАНЕНИЙ И ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

- •РАНЕНИЯ ЧЕРЕПА И ГОЛОВНОГО МОЗГА1

- •РАНЕНИЯ ШЕИ1

- •РАНЕНИЯ ГРУДИ

- •РАНЕНИЯ ЖИВОТА

- •РАНЕНИЯ ТАЗА С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

- •КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЕПСИСА У РАНЕНЫХ

- •ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СЕПСИСА

- •ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ СЕПСИСА

- •ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОТОКСИКОЗА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

- •ИНТЕНСИВНАЯ ЭНТЕРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

- •КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО СТАТУСА

- •ЭФФЕРЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ

- •ПРИ ВЕДЕНИИ КРУПНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ

- •КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

- •СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

- •ПРИ ВЕДЕНИИ ЛОКАЛЬНОЙ ВОЙНЫ И ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ

Несмотря на относительную "скромность" программы терапии, во втором случае, диагноз сепсиса определяет

готовность врача во всеоружии встретить и опередить любые проявления прогрессирования патологического процесса. Одновременно такой дифференцированный подход обеспечивает соблюдение принципа "стоимость/эффективность".

Унификация диагностики создаёт основу для объективизации определения эффективности различных препаратов, методов терапии и рационального разделения потоков пациентов по месту лечения (отделение реанимации и интенсивной терапии или профильные отделения). Появляется возможность изучения эпидемиологии сепсиса и стандартизации лечебного процесса.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ И КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАНЕНИЙ

Основные направления профилактики и лечения местных инфекционных осложнений реализуются хирургическими и консервативными методами и включают следующие мероприятия.

•Удаление из раны некротических и нежизнеспособных тканей.

•Обеспечение оттока раневого отделяемого путём пассивного либо активного дренирования.

•Восстановление жизнеспособности тканей, окружающих зоны некроза, за счёт устранения отёка, восстановления микроциркуляции, нормализации биохимических процессов.

•Подавление возбудителей раневой инфекции (антимикробная профилактика и терапия).

•Предотвращение проникновения микробов (в том числе госпитальных штаммов) из внешней среды путём закрытия раны швами или защитной повязкой.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАНЕНИЙ. ВТОРИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН

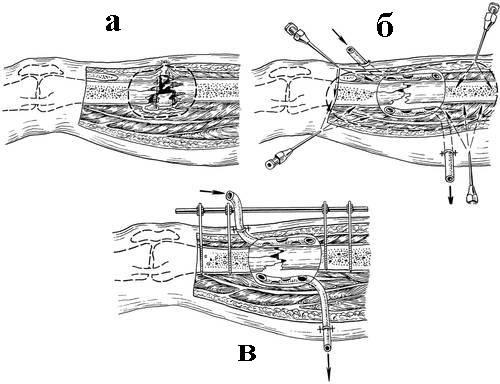

Принцип активного хирургического лечения состоит в выполнении ВХО с полноценным дренированием и созданием благоприятных условий для заживления ран (рис. 12-4).

Рис. 12-4. Этапы вторичной хирургической обработки раны. Пунктирной линией показано: а - объём тканей, подлежащих иссечению в ходе вторичной хирургической обработки; б - активное дренирование раневой полости и зона противовоспалительной блокады по А.С. Рожкову; в - внеочаговый остеосинтез огнестрельного перелома бедренной кости стержневым аппаратом комплекта КСТ-1.

Решающее значение в достижении целей лечения раневой инфекции имеет вторичная, т.е. выполняемая по вторичным показаниям, хирургическая обработка раны.

Вопрос о показаниях к ВХО возникает чаще всего через 3-5 сут после ранения, так как именно в эти сроки заканчивается формирование вторичного некроза, являющегося органическим субстратом раневой инфекции. Отсутствие в ране явных участков некроза при клинических признаках раневой инфекции не должно служить основанием

к отказу от удаления инфильтрированных, пропитанных гноем стенок раневой полости, являющихся "депо" возбудителей

и обречённых на некроз.

Вторичная хирургическая обработка ран, осложнённых раневой инфекцией, должна выполняться под общим или регионарным обезболиванием. При обширных гнойных ранах местная анестезия не может создать обезболивания, достаточного для удаления всех нежизнеспособных тканей, дренирования раны, фасциотомии и наложения швов.

ЭТАПЫ ВТОРИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РАН

Первый этап. Рассечение раны должно включать широкое раскрытие фасциальных футляров, при необходимости Z-образное, позволяющее не только хорошо осмотреть рану, но и обеспечивающее восстановление жизнеспособности тканей за счёт декомпрессии отёчных тканей и улучшения их кровоснабжения.

Второй этап. Иссечение является основным содержанием операции ВХО. Цель - обеспечить удаление из раны некротических и нежизнеспособных тканей, освободив тем самым организм от необходимости "использования нагноения" как биологического этапа заживления раны и излишних энергетических затрат на этот процесс.

В ходе операции следует ориентироваться на степень кровоточивости тканей, наличие видимой деструкции, пропитывание тканей гнойным или серозным отделяемым. Подлежат удалению инфильтрированные или рубцовоизменённые участки тканей. Выбор объёма и применение каждого элемента хирургической обработки зависит от вида повреждённых тканей и их сопротивляемости инфекции. Кожа имеет особое, уникальное значение в раневом и инфекционном процессах. Она чрезвычайно устойчива к микробному фактору. Необходимо максимально сберегательное отношение к коже и стремление при первой возможности восстановить кожный покров. Наличие раны, т.е. дефекта кожного покрова, резко снижает жизнеспособность даже неповреждённых подлежащих тканей, ухудшает течение раневого процесса. Неповреждённая мышца очень устойчива к гнойной раневой инфекции и, как правило, ставит предел инфекционному процессу. Напротив, размятая мышца не только является хорошей питательной средой для размножения возбудителей, но и сама потенцирует деструктивные процессы (ферментолиз). Надкостница устойчива к раневой инфекции и, даже будучи вовлечённой в воспалительный процесс, сохраняет свою защитную роль. Отделение надкостницы от кости во время хирургической обработки является грубой ошибкой, так как кость, лишённая надкостницы, становится доступной инфекции. Поэтому кость, отделённая от мягких тканей и надкостницы, должна быть удалена при вторичной (как правило, повторной) хирургической обработке, если нет возможности ликвидировать в короткие сроки (7-10 дней) инфекционный процесс в окружающих тканях. Наименьшей устойчивостью и высокой проводимостью по отношению к возбудителям инфекции отличаются подкожная жировая клетчатка, рыхлая соединительная ткань, сухожилия и их влагалища. Иссечение их, а также вовлечённых в инфекционный процесс фасций следует производить в пределах заведомо здоровых тканей. Остановить инфекционный процесс в этих тканях консервативными способами нельзя.

ОБЪЁМ ИССЕЧЕНИЯ ТКАНЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

•границами некроза;

•границами гнойного и серозного воспаления живых тканей;

•видом и функциональной значимостью поражённых тканей;

•анатомической и функциональной целесообразностью;

•возможностями сохранения тканей, поражённых раневой инфекцией, с помощью консервативного лечения;

•состоянием раненого.

Особое значение в профилактике и лечении раневой инфекции имеют следующие особенности хирургической обработки.

•Атравматичное оперирование, щадящее отношение к естественным барьерным тканям, исключающее раздавливание (отказ от применения хирургических пинцетов, толстых, грубых, плетёных лигатур, прошивания больших массивов мышц и т.д.), позволяет избежать дополнительного повреждения легко ранимых тканей в условиях раневой инфекции и формирования ятрогенных очагов некроза. Необходимо использование атравматичных монофильных нитей.

•Создание барьеров (кожных, мышечных) между внешней средой и тканями со слабой устойчивостью к инфекции - швы в этих случаях должны накладываться без натяжения во избежание ишемии (выкраивание лоскутов, послабляющие разрезы).

•Тщательный гемостаз, предотвращение образования гематом, замкнутых пространств, в которых создаются оптимальные условия, в том числе анаэробные, для размножения микробов.

Третий этап. Закрытие ран. Непременным условием прекращения местного инфекционного процесса является восстановление покровных тканей как барьера между внешней и внутренней средой. Восстановление кожного покрова устраняет повреждающее действие факторов внешней среды на ткани в ране, делает невозможным вторичное микробное загрязнение и резко сокращает сроки заживления за счёт уменьшения размеров тканевого дефекта.

Возможно раннее наложение швов или пластика обеспечивает простоту и безболезненность перевязок. Таким образом,

раннее закрытие раны является самым щадящим способом лечения как для раненого, так и для медицинского персонала, что чрезвычайно важно в условиях работы медиков на войне. Применение этого метода лечения требует, во-первых, наличия серьёзного опыта в определении показаний к нему и, во-вторых, ежедневного контроля за состоянием раны. Всё это возможно только на этапе оказания специализированной хирургической помощи.

ПОКАЗАНИЯМИ К НАЛОЖЕНИЮ РАННИХ И ПОЗДНИХ ВТОРИЧНЫХ ШВОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

•полное очищение раны от мёртвых и нежизнеспособных тканей, достигаемое хирургической обработкой инфек ционного очага иконсервативным лечением;

•отсутствие выраженных воспалительных изменений кожи в окружности раны;

•возможность адекватного сопоставления краёв раны без чрезмерного их натяжения.

Применение швов после хирургической обработки не означает наложения "глухих" швов на инфицированную рану. Необходимо сочетание шва инфицированной раны с активным дренированием, обеспечивающим полноценный отток отделяемого из раневой полости. Если края раны трудно сблизить без натяжения, то показана кожная пластика.

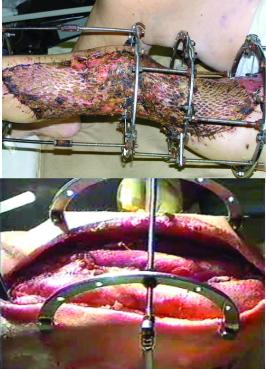

Наиболее приемлемым в военно-полевой хирургии является использование расщеплённого перфорированного (сетчатого) кожного аутотрансплантата (рис. 12-5). Он позволяет закрывать обширные раневые поверхности гораздо меньшими по площади лоскутами и лучше приживает за счёт свободного оттока экссудата и хороших условий питания. Применение иных способов (итальянский, индийский методы, филатовский стебель и др.) требует определённого опыта в пластической хирургии, хотя и даёт лучшие функциональные результаты.

Рис. 12-5. Свободная кожная пластика расщеплённым лоскутом по В.К. Красовитову.

Избежать потерь площади кожного покрова в ходе подготовки обширной инфицированной раны к закрытию позволяет методика дерматотензии. Она позволяет сразу после купирования инфекционного процесса закрыть рану полноценными покровными тканями (рис. 12-6).

Рис. 12-6. Вариант управляемой дерматотензии: cпицевая дерматотензия в аппарате на голени.

Четвёртый этап. Дренирование ран может быть пассивным и активным.

Пассивное дренирование - обеспечение оттока крови и серозного экссудата в ближайшие часы или сутки после операции с помощью марлевых тампонов, резиновых (перчаточных) выпускников и однопросветных трубчатых дренажей различного диаметра - эффективно при лечении ран с минимальными признаками раневой инфекции, подвергшихся хирургической обработке. Для лечения ран, осложнённых раневой инфекцией, методы пассивного дренирования малопригодны и нередко наносят прямой вред раненому, так как быстро приводят к

прекращению оттока раневого отделяемого вследствие физико-химических свойств гноя.

Активное дренирование - вытеснение раневого отделяемого и санация раневой полости, заключающееся в различном сочетании аспирации отделяемого из раневой полости, постоянного промывания полости раны, прямого воздействия на раневую микрофлору и стенки раневой полости с помощью вводимых в раствор антибиотиков, антисептиков и протеолитических препаратов. Осуществляется активное дренирование с помощью двухпросветных или нескольких однопросветных трубчатых дренажей. Сочетание всех трёх элементов

активного дренирования является наилучшим, однако требует специального оснащения (например, аспирационный аппарат Н.Н. Каншина).

В военно-полевых условиях наиболее простым и удобным является длительное активное дренирование "проточным" способом или вакуумный дренаж по Редону. При любом способе дренирования трубку следует помещать точно по дну гнойной полости и выводить её через самый низкий участок гнойного очага. Важным моментом является подведение дренирующих элементов через отдельные проколы, вне кожной раны, так как здоровые ткани более устойчивы к наличию инородного тела (дренажа) и дают меньше осложнений. Длительный активный дренаж может использоваться как открытая или закрытая система. Открытая система применяется при обширных ранах, раствор при этом постоянно орошает раневую поверхность и стекает по водонепроницаемой плёнке в широкий сосуд. Выбор раствора для промывания раны не имеет принципиального значения, допустимо даже применение кипячёной водопроводной воды, однако результаты лечения улучшаются при использовании растворов антибиотиков,

антисептиков, имеющихся на снабжении (см. консервативное лечение). Темп введения раствора не должен превышать

10-20 капель в минуту.

Особого рассмотрения требует техника удаления дренажей. Такие общепринятые показания к прекращению дренирования, как отсутствие в промывной жидкости гноя и её стерильность, на практике весьма условны - наличие гранулирующей полости предполагает раневое отделяемое и, как правило, присутствие микрофлоры. После исчезновения симптомов околораневой флегмоны и очищения (макроскопически) промывной жидкости прекращается постоянное орошение и осуществляется переход на постоянную аспирацию или пассивное дренирование. Проходимость дренажей проверяется ежедневно путём промывания небольшим количеством жидкости. Объём полости ориентировочно определяется по количеству введённой жидкости до её появления через второй дренаж (просвет). Содержимое полости предварительно аспирируется и вытесняется с помощью воздуха. Трубчатые дренажи удаляются только после сокращения раневой полости до их объёма. В противном случае быстрая облитерация дренажного канала создаёт все условия для рецидива раневой инфекции из-за нарушения оттока отделяемого. Перед удалением дренажной трубки в её просвет вводится тонкий катетер на всю глубину по "обратной" методике Сельдингера (очень удобен мочеточниковый катетер одноразового использования № 5-7). Он позволяет контролировать заживление дренажного канала, а при необходимости может служить проводником для повторного дренирования или смены дренажа.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНАЭРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

Достижения современной клинической микробиологии и биохимии послужили основанием для пересмотра традиционно сложившихся представлений об анаэробных формах раневой инфекции. В целом анаэробный путь осуществления метаболизма обусловливает максимальное проявление патогенности микроорганизмов и определяет особенности клиники и лечения анаэробных форм раневой инфекции. Качество и количество ферментов и токсинов, вырабатываемых микроорганизмами при анаэробиозе, таково, что они, как правило, сразу запускают каскад патофизиологических эффектов, составляющих основу системного воспалительного ответа или эндотоксикоза. Это обстоятельство заставляет расценивать большинство анаэробных форм инфекции как сепсис или тяжёлый сепсис и проводить соответ

ствующее патогенетическоелечение.

Патогенез анаэробных форм инфекции отличается формированием инфекционного очага с крайне "размытыми" границами морфологических зон - зоны детрита, некроза и серозного воспаления.

В первую очередь это относится к зоне серозного воспаления, представленной живыми тканями, инфильтрированными возбудителями и обильно пропитанными токсинами анаэробов. Определить внешние границы этой зоны, в отличие от гнойного очага, нельзя. Именно эта зона является "полем сражения" за выздоровление и прекращение инфекционного процесса. В силу этих особенностей ВХО при анаэробной инфекциипрактически никогда не может быть "радикальной", т.е.

образующей чистую рану или рану с небольшим риском развития рецидива инфекции. После этих операций всегда остаются ткани в окружности операционной раны, поражённые инфекцией с высоким риском прогрессирования некроза. В зависимости от нозологической формы инфекции эти операции могут иметь самостоятельное значение, если позволяют удалить инфекционный очаг, или сделать некрэктомию и дренирование настолько эффективно, что для выздоровления не потребуются повторные вмешательства. Это возможно при инфекциях, имеющих тенденцию к ограничению,- синергические фасциит и целлюлит, прогрессирующая синергическая бактериальная гангрена, хроническая пробуравливающая язва. Нередко возможности оперативного лечения сводятся к декомпрессии тканей, дренированию, ограничивающим разрезам, удалению или перевязке вен. Такие операции являются вспомогательными и обязательно дополняются комплексом других лечебных мер.

Поэтому до сих пор широко распространённое среди хирургов мнение, что оперативные вмешательства при анаэробной инфекции дол

жныотличаться максимальной радикальностью и агрессивностью (лампасные разрезы, ампутации, экзартикуляции), яв ляется устаревшими в светесовременного понимания патогенеза анаэробной инфекции.

Наиболее ярким примером вспомогательного характера операции являются ограничивающие разрезы при анаэробном кокковом целлюлите и миозите (по аналогии с "заградительными рвами" во время торфяных пожаров). Если не считать небольшого очага первичного некроза, то вплоть до наступления терминальной стадии инфекционного процесса вообще может не быть субстрата, подлежащего хирургической обработке. Решающее значение в этом случае приобретает консервативное как местное, так и системное лечение.

Методом выбора при хирургическом лечении анаэробной инфекции является ВХО, которая при анаэробной инфекции имеет ряд особенностей.

• Некрэктомия выполняется в пределах поражённого анатомического образования (подкожная клетчатка, группа мышц) без нарушения естественных барьеров (фасциальных футляров), препятствующих распространению процесса на здоровые ткани; она дополняется удалением илиперевязкой вен.