Материалы / Osnovnye_rentgenologicheskie_sindromy_patologii_legochnoi_774_tkani_Ucheb_posobie

.pdf

1

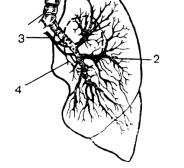

Рис. 4. Строение корня легкого:

1 – трахея; 2 – бронх; 3 – кровеносный сосуд;

4– центральная (прикорневая) зона легкого

Втеневой картине корня легкого различают: головку, тело,

хвост.

Главным признаком нормального корня является неоднородность его изображения: в нем можно различить тени отдельных крупных артерий и бронхов. Корень левого легкого расположен немного выше корня правого, его нижняя (хвостовая) часть скрывается за тенью сердца. Ширина корней на уровне головки в норме до 2,5 см. На рентгенограмме корни должны быть структурны (определяется головка, тело, хвост) и не расширены.

Внорме между диафрагмой и грудной стенкой определяют-

ся реберно-диафрагмальные синусы, имеющие вид глубоких острых углов.

Между диафрагмой и сердцем выделяют правый и левый кардиодиафрагмальные углы. В норме они должны быть сво-

бодны.

Диафрагма представлена двумя куполами, правым и левым, которые имеют выпуклые контуры. Правый купол расположен на уровне VI ребра, левый – на одно ребро ниже. Правый купол сливается с тенью печени, под левым видно просветление, отображающее газ в своде желудка и в селезеночном углу толстой кишки.

Между легочными полями находится интенсивная тень сре-

достения.

10

Средостение имеет однородную тень и включает в себя: сердце с крупными сосудами, пищевод, трахею, лимфатические узлы, соединительную ткань.

Внорме средостение занимает срединное положение: на 1/3 правее срединной линии грудной клетки, на 2/3 левее. Левый край тени сердца находится на 1,5–2 см кнутри от срединноключичной линии, правый край выступает на 1–1,5 см от правого края позвоночника.

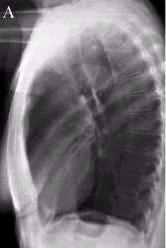

На боковом снимке изображения обеих половин грудной клетки и обоих легких накладываются друг на друга, но структура ближайшего к пленке легкого выражена резче, чем противоположного (рис. 5).

Четко выделяются изображение верхушки легкого, тень грудины, контуры обеих лопаток и тени ThIII-ThIX с их дугами и отростками. От позвоночника к грудине в косом направлении вниз и вперед идут ребра.

Влегочном поле на боковом

снимке выделяются два светлых участка: позадигрудинное (ретростернальное) пространство – область между грудиной и тенью сердца и восходящей аорты, а также позадисердечное (ретрокардиальное) пространство – между сердцем и позвоночником. На фоне легочного поля можно различить рисунок, обра-

зованный артериями и венами, которые направляются в соответствующие доли легких. Обе половины диафрагмы на боковом снимке имеют вид дугообразных линий, идущих от передней грудной стенки до задней. Высшая точка каждой дуги находится примерно на границе ее передней и средней третей. Вентральнее этой точки расположен короткий передний скат диафрагмы, а дорсальнее – длинный задний скат. Оба ската со стен-

11

ками грудной полости составляют острые углы, соответствующие реберно-диафрагмальному синусу.

Междолевыми щелями легкие делятся на доли: левое на две – верхнюю и нижнюю, правое на три – верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя доля отделяется от другой части легкого косой междолевой щелью. Знание проекции междолевых щелей очень важно для рентгенолога, так как позволяет устанавливать топографию внутрилегочных очагов, но непосредственно на снимках границы долей не видны. Косые щели направляются от уровня остистого отростка ThIII к месту соединения костной и хрящевой частей IV ребра. Проекция горизонтальной щели идет от точки пересечения правой косой щели и средней подмышечной линии к месту прикрепления к грудине IV ребра.

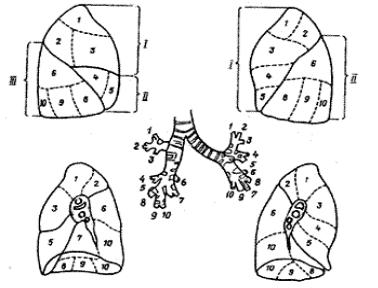

Более мелкой структурной единицей легкого является бронхолегочный сегмент. Это участок легкого вентилируется отдельным (сегментарным) бронхом и получает питание от отдельной ветви легочной артерии. Согласно принятой номенклатуре, в легком выделяют 10 сегментов (в левом легком медиальный базальный сегмент часто отсутствует) (рис. 6).

Рис. 6. Сегментарное строение легких

12

I – lobus superior – верхняя доля:

1 – segmentum apicale – верхушечный сегмент,

2 – seg. posterius – задний сегмент,

3 – seg. anterius – передний сегмент;

II – lobus medius – средняя доля:

4 – seg. laterale – боковой сегмент,

5 – seg. mediale – медиальный сегмент;

III – lobus inferior – нижняя доля:

6 – seg. superius (apicale) – верхний (верхушечный) сегмент нижней доли

7 – seg. basale mediale (cardiacum) – медиальный основной

(сердечный) сегмент,

8 – seg. basale anterius – передний основной сегмент, 9 – seg. basale laterale – боковой основной сегмент, 10 – seg. basale posterius – задний основной сегмент

Сегментарное строение левого легкого:

I – lobus superior – верхняя доля:

1 – segmentum apicale – верхушечный сегмент,

2 – seg. posterius – задний сегмент,

3 – seg. anterius – передний сегмент,

4 – seg. lingulare superius – верхний язычковый сегмент, 5 – seg. lingulare infenus – нижний язычковый сегмент;

II – lobus inferior – нижняя доля:

6 – seg. apicale (superius) – верхушечный (верхний сегмент), 7 – seg. basale mediale (cardiacum) – медиальный

(сердечный) базальный сегмент,

8 – seg. basale anterius – передний основной сегмент, 9 – seg. basale laterale – боковой основной сегмент, 10 – seg. basale posterius – задний основной сегмент

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Клинические методы исследования органов дыхания

В него входят: осмотр грудной клетки, ощупывание (пальпация) грудной клетки, выстукивание (перкуссия) легких, выслушивание (аускультация) легких.

13

Инструментальные методы исследования:

1.Рентгенография.

2.Рентгеноскопия.

3.Флюорография.

4.Бронхография, бронхоскопия.

5.Ангиопульмоногафия или легочная артериография.

6.Рентгеновская компьютерная томография.

7.Магнитно-резонансная томография.

8.Ультразвуковая диагностика.

9.Радионуклидная диагностика.

Методы лучевой диагностики, несмотря на различные способы получения изображения, отражают макроструктуру и ана- томо-топографические особенности органов дыхания. Сочетанный анализ их данных дает возможность повысить чувствительность и специфичность каждого из них, перейти от вероятностного к нозологическому диагнозу.

Рентгенография и РКТ – наиболее часто применяемые методы медицинской визуализации при патологии органов дыхания. Частота использования продольной томо- и зонографии, ангиопульмонографии с внедрением в клиническую практику РКТ уменьшилась.

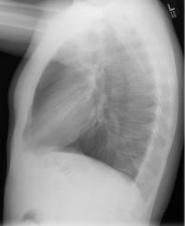

Рентгенография – метод общего рентгенологического обследования, представляющий снимок грудной клетки в прямой (рис. 7) и боковой (рис. 8) проекциях.

Рис. 7. Рентгенографическое изображение органов грудной клетки (прямая проекция)

14

Обзорная рентгенография легких позволяет составить представление о макроструктуре и анатомо-топографических особенностях органов дыхания, наличии патологических изменений в легочной ткани, плевральной полости, средостении, локализации и степени распространенности процесса; оценить конфигурацию сердечной тени. Обзорная рентгенография легких служит основанием для назначения специальных или дополнительных исследований.

Традиционная рентгенография грудной клетки остается основным методом первичного

обследования органов грудной клетки. Это обусловлено небольшой лучевой нагрузкой на пациента и низкой стоимостью исследования по сравнению с другими методами при довольно высокой информативности. Совершенствуются аппараты для рентгенографии, приборы с цифровой обработкой изображения на порядок снизили дозу облучения, повысив качество изображения, которое стало возможным подвергать компьютерной обработке, хранить в памяти. Отпала необходимость в рентгеновской пленке, архивах. Появилась возможность передачи изображения по кабельным сетям, обработка на мониторе.

Методика проведения. Пациента ставят перед рентгеновским аппаратом, усаживают в кресло либо укладывают на специальный стол. Если больной интубирован, необходимо убедиться, что трубка и шланги не сместились в процессе укладки. Больному запрещают двигаться вплоть до окончания исследования. Перед началом рентгенографии медицинскому работнику следует покинуть помещение или место проведения исследования, если в силу различных причин он не может этого сделать, то необходимо надеть свинцовый фартук. Снимки выполняют в нескольких проекциях в зависимости от поставленной цели.

15

Снимки проявляют и проверяют их качество до того, как пациент покинет рентгенологический кабинет; если необходимо, делают повторный снимок.

Показания:

–жалобы на кашель, одышку, боли в грудной клетке;

–подозрение на воспалительные (пневмония, туберкулез) и невоспалительные (опухоль) заболевания легких;

–определение конфигурации сердца;

–уточнение выраженности сердечной недостаточности (в комплексе исследований);

–подозрение на скопление патологической жидкости в плевральной полости.

Противопоказания:

–абсолютных противопоказаний нет;

–относительным противопоказанием является беременность. Во время беременности рентгенологические исследования могут быть проведены только по жизненным показаниям, особенно в первом триместре.

Рентгеноскопия – это получение рентгеновского изображения на экране. Позволяет исследовать органы в процессе их работы – дыхательные движения диафрагмы, сокращение сердца, перистальтику пищевода, желудка, кишечника. Можно также визуально определять взаиморасположение органов, локализацию и смещаемость патологических образований. Невысокая разрешающая способность и невозможность объективно документировать результаты снижают значение метода.

Методика проведения. Рентгеноскопия осуществляется в рентгеновском кабинете или другом затемненном помещении, значительно реже – в светлом помещении при помощи криптоскопа или электронно-оптического усилителя. Исследуемый помещается между трубкой и просвечивающим экраном рентгеновского аппарата. Просвечивание производится при напряжении на трубке 45–85 кВ и токе 2–5 мА в зависимости от плотности объекта и исследуемого органа. Рентгеновское изображение отображается на экране.

16

Показания:

–для дифференциальной диагностики жидкости в плевральной полости и старых плевральных наслоений;

–изучение дыхательной функции легких при подозрении на небольшую опухоль бронха;

–выполнение прицельных рентгеновских снимков для оценки тонкой внутренней макроструктуры очага, особенно при его пристеночной локализации.

Противопоказания:

–абсолютных противопоказаний нет;

–относительным противопоказанием является беременность и тяжелое состояние больного, при котором он не может стоять. Во время беременности рентгенологические исследования могут быть проведены только по жизненным показаниям, особенно в первом триместре.

Флюорография также является разновидностью рентгенографического исследования легких. Метод используется для диагностики патологии органов грудной клетки при массовых исследованиях больших групп населения.

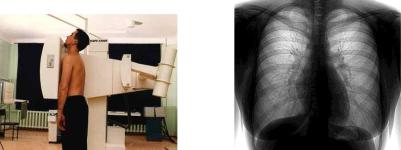

Методика проведения. Флюорография проводится с помощью специального аппарата – флюорографа, позволяющего сделать рентгеновский снимок на малоформатную фотопленку. Пациента ставят перед флюорографом и выполняют снимок (рис. 9, а). В настоящее время используется крупнокадровая флюорография с размерами кадра 7×7 или 10×10 см (рис. 9, б).

а |

б |

Рис. 9. Флюорография:

а – методика проведения флюорографии; б – флюорограмма

17

Этот метод дает возможность за один час исследовать до 100 человек, поэтому он широко используется при массовых профилактических обследованиях, главным образом, с целью выявления скрыто протекающих заболеваний легких (туберкулез, рак, хроническое воспаление и др.), а также в обследовании амбулаторных больных.

Показания:

–периодический медицинский осмотр населения;

–жалобы на кашель, одышку, боли в грудной клетке;

–подозрение на воспалительные (пневмония, туберкулез) и невоспалительные (опухоль) заболевания легких;

–определение конфигурации сердца;

–уточнение выраженности сердечной недостаточности (в комплексе исследований);

–подозрение на скопление патологической жидкости в плевральной полости.

Противопоказания:

–абсолютных противопоказаний нет;

–относительным противопоказанием является беременность, тяжелое состояние больного, выраженная одышка у пациента.

Бронхография – исследование трахеобронхиального дерева с помощью контрастного вещества.

Методика проведения. После предварительной анестезии или под наркозом в трахею через нижний носовой ход, глотку, гортань вводится резиновый катетер. В качестве контрастного вещества наиболее часто используется водорастворимый йодолипол с мелкодисперсным порошком сульфаниламидных препаратов либо йодсодержащее водорастворимое контрастное вещество. Вводится оно через катетер под контролем просвечивающего экрана в интересующий отдел трахеобронхиального дерева и производятся рентгенограммы в прямой, боковой, косой проекциях (рис. 10).

18

Рис. 10. Бронхограмма в прямой и боковой проекциях

Показания:

–подозрение на рак главного, долевого бронха;

–нагноительные процессы в легких;

–бронхоэктатическая болезнь;

Противопоказания:

–острые воспалительные процессы в легких с явлениями тяжелого токсикоза;

–обильные легочные кровотечения;

–тяжелые заболевания сердца, печени, почек;

–идиосинкразия к применяемым контрастным веществам.

Ангиопульмонография или легочная артериография пред-

ставляет собой рентгенологическое исследование легочного кровообращения после введения йодсодержащего рентгеноконтрастного вещества в легочную артерию или одну из ее ветвей.

Методика проведения. Контрастное вещество – многоатомное водорастворимое йодсодержащее соединение вводится в

периферическую вену или катетер, предварительно введенный в

правое предсердие. Из правого предсердия контрастное вещество попадает в правый желудочек и по основному стволу легочной артерии – в легкие. Затем делаются рентгеновские снимки

(рис. 11).

19