ГАЛ_Фундаментальный материализм

.pdfГуртовцев А.Л. Фундаментальный материализм. Философия реального мира |

190 |

Гиппарх

Создание геоцентрической птолемеевской модели мира было бы невозможно без трудов Гиппарха из Никеи (190–125 до н.э.; Никея – город в Вифинии, области на северозападе Малой Азии; сочинения Гиппарха в оригинале до нас не дошли и известны только по свидетельствам других авторов, но большинство его работ по астрономии вошли в

«Альмагест» Птолемея) – выдающегося астронома древности, основоположника астрономии как измерительной и математической науки. Он плодотворно использовал результаты наблюдений вавилонских (VIII–IV вв. до н.э.) и греческих (Тимохарис, Аристилл, III в. до н.э.) астрономов, которые дополнил своими более точными наблюдениями, проводившимися им в Вифинии, Александрии и на о-ве Родос. Гиппарх ввел деление звезд по яркости на шесть групп и создал, начиная с 134 г. до н.э., когда впервые наблюдал вспышку новой звезды, звездный каталог на 850 звезд, обновив и расширив тем самым каталог Тимохариса. Через три столетия каталог Гиппарха был уточнен и дополнен Птолемеем с указанием положения и блеска еще 172 звезд.

Гиппарх разработал две теории видимого движения Солнца: одну с эксцентром, а вторую с эпициклами. Он рассчитал и объяснил известную еще вавилонским астрономам годовую неравномерность движения Солнца вокруг Земли тем, что оно проходит эксцентрический путь, т.е. движется по круговой орбите, центр которой не совпадает с центром Земли (Земля находится в стороне от центра круговой орбиты Солнца и расположена на линии апсид, которая соединяет ближайшую к Земле точку пересечения солнечной орбиты с линией апсид – перигей – с самой удаленной точкой – апогеем).

Гиппарх показал, следуя Аполлонию Пергскому, что неравномерное движение некоторого небесного тела (Солнца, Луны) по эксцентру можно представить комбинацией двух равномерных круговых движений: центра эпицикла по деференту, в центре которого находится центральное тело, Земля, и небесного тела вокруг центра эпицикла. Гиппарх улучшил методику расчета видимого движения Солнца; вычислил продолжительность тропического года с погрешностью не более 6 мин и открыл явление предварения равноденствия, или прецессии; создал теорию движения Луны, определил угол наклона лунной орбиты к эклиптике в 50 (что лишь на 9' меньше действительного значения), обнаружил движения узлов и апсид лунной орбиты, вычислил их скорости и периоды; с большой точностью (доли секунды) и определил величину всех четырех лунных месяцев, а также определил с большой точностью расстояние до Луны (и неточно от Земли до Солнца); ввел в астрономию тригонометрию и изобрел новые астрономические инструменты; ввел географические координаты – долготы и широты для определения положения точки на земной поверхности и определил периметр Земли величиной в 250 тыс. стадий, подтвердив тем самым результат измерения Эратосфена [1; 6; 8; 14; 20; 21].

Птолемей

Кинематическая геоцентрическая модель мира в завершенном виде была разработана во II в. н.э. древнегреческим математиком, географом и астрономом

Клавдием Птолемеем (родился в Птолемаиде – городе в Среднем Египте, а жил и работал в Александрии; помимо своего главного труда по астрономии, «Альмагеста», он написал ряд других трактатов, среди которых особо выделяются «География» в воьсми книгах с приложением первого географического атласа из 27 карт, где дана сводка географических сведений античного мира, и «Оптика» в пяти книгах, где изложены исследования по преломлению света на границе двух сред и рефракции, порождающей «оптические обманы»; Птолемей проделал в целях получения единой датировки астрономических событий нелегкую работу историка, составив «Хронологический канон царей» – хронологическую таблицу правления всех царей Вавилона, Персии, Македонии, Египта и Римской империи в течение последних 10 веков: с VIII в. до н.э. по II в. н.э.). Он уточнил и развил геоцентрическую систему Гиппарха, использовав для этого рассуждения

Гуртовцев А.Л. Фундаментальный материализм. Философия реального мира |

191 |

Аполлония Пергского и Гиппарха об эпициклах и эксцентрах, а также собственные астрономические наблюдения, проведенные в Александрии между 127 и 141 гг.

Его математическая теория движения планет, Луны и Солнца вокруг неподвижной Земли получила название Птолемеевой системы мира. Труд Птолемея «Великое математическое построение астрономии в XIII книгах» (Птолемей завершил его в возрасте 50 лет около 150 г. н.э., и еще в древности этот трактат греки стали называть «Мэгисте» – «величайший», откуда позже произошло арабизированное название «Альмагест», укоренившееся в латинском и в европейских языках) стал энциклопедией астрономических знаний древних и учебником по астрономии для многих будущих поколений астрономов. Теоретическая модель мира, разработанная Птолемеем и использовавшая комбинации эпициклических и эксцентрических равномерных вращений небесных тел, описывала изменения их реальной скорости на разных участках небесных траекторий не только качественно, но и количественно. Тем самым модель не только объясняла видимые с Земли движения небесных тел, но и впервые позволяла достаточно точно предвычислять их положения на небосводе, т.е. носила предсказательный характер (астрономы Вавилонии и Древнего Египта не строили математических моделей Вселенной и предсказывали положения небесных тел на основе данных сароса и арифметических операций с ними). Платон считал такую задачу непосильной для человеческого разума, а Цицерон – труднейшей и важнейшей задачей науки. «Альмагест» оставался непревзойденным образцом изложения всей совокупности астрономических знаний и организации естественнонаучного знания в единую теорию вплоть до появления в 1543 г. трактата Николая Коперника «Об обращении небесных сфер» [1; 3–5; 8; 11–13; 20; 21].

«Альмагест» начинается с изложения прямолинейной и сферической

тригонометрии (от греч. trigonon – «треугольник» + metron – «мера» = раздел математики, изучающий прямые и обратные тригонометрические функции, т.е.

функции угла), приведенных Птолемеем в стройную систему и существенно им дополненных (в частности, он определил более точно отношение длины окружности к ее диаметру, т.е. значение числа π = 3 и 17/120 ≈ 3,14167...; вычислил таблицу синусов, которая в течение ряда веков служила единственным вспомогательным средством для решения тригонометрических задач). Далее Птолемей дает описание астрономических инструментов (два из них – астролябия и стенной круг – были введены в употребление самим Птолемеем) и приводит каталог положений и звездных величин 1022 звезд

(погрешность звездных долгот и широт у него не превысила 0,4–0,6 градусов, а видимых звездных величин – 0m,5). Рассматривая движение светил, Птолемей указывал, что

суточное движение их можно объяснить как вращением Земли, так и вращением всего «мира», причем, по его мнению, обе точки зрения геометрически эквивалентны

(он привел доводы, на основании которых большинство ученых считали в те времена Землю неподвижной). Птолемей отметил, что его основной целью являются практические задачи, для решения которых он считал более правильным и простым исходить из предположения о неподвижности Земли. Он несколько раз цитирует Аристарха Самосского, но остается неясным, были ли известны Птолемею сочинения Аристарха о движении Земли вокруг Солнца.

Теорию движения Солнца Птолемей изложил по Гиппарху (эксцентрический путь), а теорию движения Луны Птолемей существенно дополнил открытием эвекции

(«покачивания» лунного апогея, или периодического, с периодом 31,8 суток изменения формы лунной орбиты), и построенные им таблицы представляли движение Луны несравненно лучше, чем теория Гиппарха (это впервые обеспечило достаточно точное предвычисление солнечных и лунных затмений). Известную неравномерность видимого движения Луны по круговой орбите вокруг Земли Птолемей представил комбинацией двух равномерных движений: эпицикла по деференту, центр которого совпадает с Землей, и Луны по эпициклу. Особо большие трудности Птолемей преодолел, создавая теорию

Гуртовцев А.Л. Фундаментальный материализм. Философия реального мира |

192 |

движения планет, хотя и здесь, в целях объяснения и расчета попятного движения планет, он воспользовался методом разложения их видимых движений на движения по деферентам и эпициклам. В его модели внешние планеты Марс, Юпитер и Сатурн равномерно движутся по эпициклам, центры которых равномерно перемещаются по большим деферентам, в центре которых находится неподвижная Земля, а внутренние планеты Меркурий и Венера движутся непосредственно по деферентам вокруг Земли. В некоторых случаях им вводится для небесных тел не одна пара «деферент-эпицикл», а система из деферента и нескольких эпициклов: первый эпицикл движется по деференту, по окружности же этого эпицикла движется центр второго эпицикла, по которому, в свою очередь, движется центр третьего эпицикла и т.д. (чем точнее были наблюдения орбит планет, тем сложнее была система эпициклов). Сама планета в такой системе находилась на последнем эпицикле.

Планетные теории Птолемея подготовили создание Коперником гелиоцентрической системы, дав последнему не только весь необходимый математический аппарат, но и зависимости между движениями планет и Солнца, или «солнечные возмущения», которые до открытия в XVII в. телескопа были единственным доказательством справедливости новой, гелиоцентрической системы мира [1; 6; 8; 13; 20; 21].

Заключение

Птолемеем заканчивается восьмивековая история древнегреческой астрономии, начатая Фалесом в VI в. до н.э. Хорошее совпадение расчетной модели Птолемея с данными астрономических наблюдений, большие возможности для ее последующего уточнения, а также средневековый застой в астрономии и естествознании в условиях всеобщего господства религии, которая защищала незыблемость геоцентризма и препятствовала развитию науки, обусловили долгую жизнь теории Птолемея. В начале XVII в., когда шла борьба за утверждение гелиоцентрической системы, отношение к птолемеевой системе в среде ученых резко изменилось, так как она стала рассматриваться, прежде всего, как опора геоцентризма. После появления астрономических таблиц Коперника, а позже таблиц Иоганна Кеплера труд Птолемея потерял свое практическое значение.

Геоцентризм (и связанный с ним антропоцентризм) оказался одним из самых великих и устойчивых заблуждений человечества, сформированных мифологическим

ирелигиозным сознанием многих поколений людей. Но даже в условиях этого всеобщего заблуждения наука, представленная птолемеевой моделью мира, оказалась способной найти с помощью опыта и математических методов пути правильного предсказания положений Солнца, Луны и планет среди звезд, а также точных моментов наступления солнечных и лунных затмений. Теория Птолемея, с одной стороны, строилась на видимых, наглядных и понятных всем, но, тем не менее, ошибочных предпосылках геоцентризма, а с другой стороны – на результатах многовековых практических наблюдений и измерений движений реальных небесных тел, которые только

ипозволили теории прийти к правильным численным выводам. В этом заключается

парадокс (от греч. paradoxos – «неожиданный», «странный», «несоответствующий или даже противоречащий обычным представлениям, общепринятому, здравому смыслу,

логике») науки: она способна прийти к правильным выводам не только из правильных

исходных посылок (это наиболее предпочтительный и наикратчайший путь к истине), но и из ошибочных теоретических посылок, исправляя их влияние на наблюдаемый результат с помощью различных промежуточных теоретических построений и преобразований. У Птолемея в его теории такими промежуточными, вспомогательными, искусственными (несоответствующими реальности) построениями стали деференты, эпициклы и эксцентры. С их помощью он «подогнал теорию под практику» и получил приемлемые для практики вычислительные методы определения

Гуртовцев А.Л. Фундаментальный материализм. Философия реального мира |

193 |

положений небесных тел, несмотря на ошибочность исходных геоцентрических представлений.

Конечный крах птолемеевой модели мира в XVII столетии убедительно показал и доказал, что наглядность, очевидность, доступность для чувственного восприятия и общепризнанность каких-то явлений, представлений и утверждений – ненадежный советчик при решении научных вопросов и поиске истины. В самом деле, мы многое видим и слышим, но далеко не всегда понимаем то, что видим и слышим. Мы многое представляем, но далеко не всегда наши представления правильны, т.е. соответствуют действительности. Задача науки – выявить сущность явлений реального мира и сформировать в человеческом сознании правильные, адекватные (от лат. adaequatus – «приравненный», «равный», «тождественный», «вполне соответствующий чему-либо»; в частности, соответствие мыслей человека окружающему миру, реальности)

представления о нем. В отличие от науки, религию не заботит адекватность ее представлений действительности, так как она заменяет реальность выдумкой, домыслом,

иллюзией – идеей Бога. Но ученые, да и все разумные люди, не должны слепо доверять

непосредственным впечатлениям, общепризнанным, авторитетным мнениям (догмам), а обязаны всегда подвергать их сомнению, анализу, всесторонней экспериментальной проверке и суду разума.

Является ли наглядность необходимым условием справедливости того или иного научного вывода? Нет! Реальный мир всегда богаче и разнообразнее наших уже сложившихся представлений о нем, и в нашем знании о мире всегда были, есть и будут пробелы (эти пробелы заполняются заблуждением, незнанием, которое до поры до времени принимается за знание и создает для человека иллюзию целостного и полного понимания действительности). Обычный здравый смысл человека есть смесь знаний и неизбежных заблуждений. Здравый смысл возводит заблуждения в ранг знания, а новые, еще не принятые и не понятые всеми знания – в ранг заблуждения.

Настоящий ученый знает о своем «ученом незнании» и может, в отличие от обывателя, оценить степень собственного невежества (характерен пример Сократа,

который говорил: «Я знаю, что ничего не знаю»). В науке здравый смысл – явление относительное, временное, соответствующее уровню знаний данной эпохи. Ему на смену приходят научные законы и теории, подтверждаемые упрямыми фактами и изощренными экспериментами. Исторический путь науки – это бесконечный процесс перехода от

заблуждения к знанию, от начального и неполного знания к более продвинутому и более полному знанию. Стремление к ясности, полноте и правильности знания движет наукой, но все это достигается ценою неимоверных усилий.

Всякая теория неизбежно ограничена и не в состоянии отразить всех явлений и сущностей бесконечно разнообразной природы. Любые теории имеют границы, но где они проходят – обычно заранее неизвестно (попытки использовать существующие представления за границами их применимости приводят, как правило, к неверным результатам). Раньше или позже обнаруживаются факты, которые лежат за этими границами, и тогда происходит отрицание привычных, устоявшихся представлений – создается новая теория. Обычно новая теория, претендующая на более правильное и

глубокое описание реальности и на более широкую область применимости, чем старая, должна включать последнюю как предельный случай, верный в той области, в которой прежняя теория подтверждена фактами и полностью сохраняет свое значение. В науке это положение называют принципом соответствия. Этот принцип отражает эволюционный характер развития научного знания. Но в науке возможно и революционное движение, когда старые знания не сохраняются, а отбрасываются как неверные, ошибочные! Новая теория отрицает не прежнее знание целиком, а лишь прежние заблуждения устаревшей теории.

Всякому отрицанию предшествует сомнение, которое является первым условием достижения научного знания (религиозная вера – противоположность и душитель

Гуртовцев А.Л. Фундаментальный материализм. Философия реального мира |

194 |

научного знания, ибо она требует безусловного подчинения человека архаичным догмам и запрещает все сомнения в их истинности). Известный американский физик-теоретик Ричард Фейнман говорил по этому поводу: «Сомнение – одна из предпосылок научного знания: либо мы оставим открытой дверь нашему сомнению, либо никакого прогресса не будет. Нет познания без вопроса, нет вопроса без сомнения». Сомнения Николая Коперника в правильности общепризнанной системы Птолемея, подкрепленные сомнениями античных натурфилософов (в первую очередь Аристарха Самоского), привели к созданию им гелиоцентрической теории, которая «похоронила» геоцентрическую систему. Новая теория не включила в себя старую геоцентрическую систему как какой-то предельный случай, а отбросила ее, заимствовав из модели Птолемея лишь определенные математические методы и результаты астрономических наблюдений, накопленные в течение многих веков астрономами древности. Переход от

геоцентрической к гелиоцентрической системе мира стал не эволюционным, а первым революционным шагом в развитии астрономии и становлении нового, негеоцентрического, космического сознания человечества.

Литература

1.Большой Российский энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия,

2003.

2.Словарь иностранных слов/17-е изд., испр. – М.: Русский язык, 1988.

3.Философский энциклопедический словарь/2-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1989.

4.Космос. Сверхновый атлас Вселенной/ Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2005.

5.История философии/ Под ред. Г.Ф. Александрова и др. Т.1,2. – М.: Политиздат, 1941.

6.Малая Советская энциклопедия/ 3-е изд., ТТ. 1-10. – М.: Большая Советская энциклопедия, 1958

– 1960.

7.Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1. – М.: Мысль, 1989.

8.Словарь Античности/ Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1989.

9.Britannica. Настольная энциклопедия в 2-х томах. – М.: АСТ-Астрель, 2006.

10.Кальвин Ж. Наставление в христианской вере/ Пер. с фр., т.3. – М.: Изд. РГГУ, 1999.

11.Штайн В. Хронология мировой цивилизации/ Пер. с нем. – М.: Слово, 2003.

12.Фолта Я., Новы Л. История естествознания в датах/ Пер. со словацкого. – М.: Прогресс, 1987.

13.Бронштэн В.А. Как движется Луна? – М.: Наука, 1990.

14.Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон. Биографии. Т. 1-5. – М.: Сов. энциклопедия,

1991 – 1994.

15.Ларичев В.Е. Колесо времени: Солнце, Луна и древние люди. – Новосибирск: Наука, 1986.

16.Аристотель. О небе/Соч. в 4 т., Т. 3. – М.: Мысль, 1981.

17.Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя/2-е изд. – М.: Гостехтеорлит, 1953.

18.Цыбульский В.В. Календари и хронология стран мира. – М.: Просвещение, 1982.

19.Платон. Тимей/Собр. соч. в 4т., Т. 3. – М.: Мысль, 1994.

20.Биографический словарь деятелей естествознания и техники. – М.: Бол. Сов. энциклопедия,

1958.

21.Бронштейн В.А. Клавдий Птолемей. – М.: Наука, 1988.

Приложение

Земля в структуре мироздания. Отжившие представления

Еще каких-то 500 лет назад средневековый образованный европеец на вопрос «Где находится Земля?» мог, не сомневаясь и не задумываясь, ответить: «В центре мироздания!» В те времена даже самые ученые умы были убеждены, что Земля – неподвижный шар (то, что она неподвижна, было для всех очевидно, а то, что она шарообразна, было известно еще в VI-V вв. до н.э. вавилонским астрономам, а вслед за ними, начиная с Парменида и Пифагора, древнегреческим философам, хотя наилучшим доказательством этого факта стало кругосветное плавание испанской экспедиции под командованием португальца Фернана Магеллана в 1519–1522 гг.), который расположен в

Гуртовцев А.Л. Фундаментальный материализм. Философия реального мира |

195 |

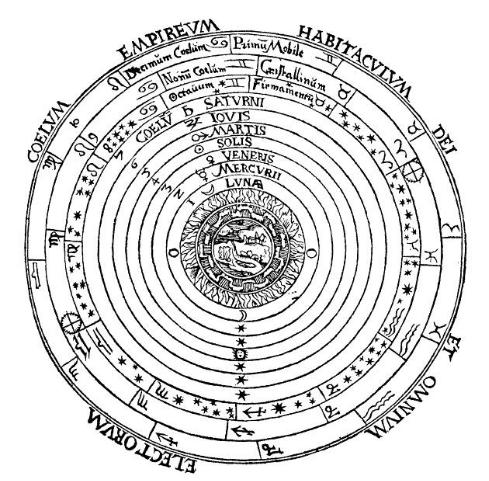

самом центре ограниченной сферической Вселенной, а вокруг него вращаются семь твердых, прозрачных, невидимых, непересекающихся, концентрических сфер, физически связанных с семью небесными телами – Луной, Солнцем и пятью планетами (см. Илл. 1). Считалось, что сферы делят верхнее, надлунное небесное пространство на не смешиваемые друг с другом части и препятствуют нарушению установленного «божественного» космического порядка, т.е. произвольному и случайному перемещению небесных тел вне сфер или между ними.

Вселенную же в целом, как полагало ученое сообщество, замыкает весьма удаленная от Земли, самая верхняя, прочная и твердая восьмая сфера (шумеры думали,

что она сделана из «небесного металла» – олова, древние греки – из меди, а античные натурфилософы и их последователи – из хрусталя), которая, вращаясь вокруг воображаемой мировой оси, проходящей через Северный полюс мира, передает собственное движение всем внутренним сферам и небесным телам. Перводвигателем,

или универсальным источником движения внешней сферы, других сфер, да и вообще любых вещей в мире богословы и средневековые философы дружно назначили Бога.

Они также были уверены в том, что к внешней сфере прикреплены неподвижные звезды – большие светящиеся шаровидные тела, призванные своим мерцанием в ночи ублажать глаз главного «божественного творения» – человека. Естественный вопрос «А что же там за сферой?» никто не задавал, так как ответ подразумевался сам собой – «Бог» и весь

сонм Его божественных небесных «помощников» – ангелов (хотя зачем всемогущему,

всевидящему и всезнающему богу, якобы сотворившему в одиночку «мыслью и словом» всю Вселенную, включая земных тварей во главе с человеком, какие-то там ангелыпомощники, требуемые обычно лишь слабым, смертным, беспомощным людям?).

Впрочем, большинство тогдашнего народонаселения, безусловно признавая Землю абсолютным центром Вселенной, не верило в ее шарообразность, едко насмехаясь вместе с христианскими богословами над идеей антиподов (от греч. antipodes – «расположенные ногами к ногам»), т.е. «уму непостижимой» возможности людей, вроде бы живущим на противоположных сторонах Земли, ходить относительно друг друга «вверх ногами» или «вниз головой». Еще большее негодование верующих и богословов вызывало предположение редких великих ученых умов Средневековья (Ариабхата, Бируни, Омар Хайям, Коперник) о том, что Земля не покоится в центре мира, подобно семейному очагу, а вращается, как волчок или гончарный круг, вокруг собственной оси. В

таком случае очевидное для всех ночное вращение небесной сферы превращалось всего лишь в иллюзию, связанную с реальным движением самой Земли относительно неподвижной сферы (при этом ставились под сомнение усилия Бога по вращению наружной сферы и даже само Его существование там, в пустоте, за неподвижным краем Вселенной). В опровержение такого «абсурдного» ученого мнения приводили

«убийственные» доводы, что «при движении Земли камни и высокие предметы падали бы со своих мест, деревья наклонялись бы, а птицы, летающие высоко в небесах, не могли бы вернуться в места обитания и отыскать там свои гнезда, которые перемещались бы вместе с Землей» (широкий набор подобных обывательских предрассудков относительно научных объяснений устройства природы, ярко характеризующий общий уровень человеческого невежества и глупости, но уже XIX в., приведен в рассказе «Письмо ученому соседу» русского писателя А.П.Чехова, 1860–1904).

Тем не менее, и такие неадекватные представления о Земле и Вселенной следует признать для того времени прогрессивными, по сравнению, например, со взглядами «образованного» византийского купца-путешественника из Александрии Египетской, ушедшего на склоне лет в монахи, Козьмы Индикоплова [«плававшего в Индию»], который около 547 г. н.э. написал богословско-космографический трактат

«Христианская топография Вселенной, основанная на свидетельствах Священного Писания, в коем христианам нельзя сомневаться», остававшийся более тысячи лет популярным в восточном, православном мире, включая крещеную Русь. В этом сочинении

Гуртовцев А.Л. Фундаментальный материализм. Философия реального мира |

196 |

автор, выступая против сферичности небес и Земли как сугубо языческих, антихристианских понятий, описал мироздание в виде плоской, подобной прямоугольному полю, земной тверди, которая окружена водами мирового океана и соединяется вертикальными стенами с аркой небесной тверди (представления о прямоугольной земле и прямоугольном небе, опирающемся на четыре столба и содержащем небесное водное пространство – «Прохладные воды», «Великое наводнение»

– с его нижней и верхней границами, внутри которых плавают звезды, солнце и небесные боги, сформировались еще в 4-3-м тыс. до н.э. у земледельцев Древнего Египта под влиянием вытянутой с юга на север долины Нила и его ежегодных многомесячных наводнений, а позже, в 1-ом тыс. до н.э., эти взгляды получили отражение в Библии, в Ветхом завете; о квадратной земле говорили также мифы древних китайцев и североамериканских индейцев чероки, отразившие особенности мест проживания местных племен). Небесная твердь, вмещая рай и верхние небесные воды, замыкала собой все мироздание в форму огромного сундука с покатой крышкой. Смена дня и ночи в этой «купеческой модели мира» объяснялась горизонтальным перемещением Солнца, заходящим ночью за Мировую гору, расположенную где-то на далеком Севере (мифы о такой горе сложились у многих древних этносов, включая шумеров, индусов, персов, китайцев и др., проживавших ранее или позже в гористой местности и наблюдавших закаты и восходы Солнца из-за гор).

Можно вспомнить и более ранние, 3-2-е тыс. до н.э., наивные космологические представления индусов, которые верили, что плоская, но круглая, в виде диска Земля с горой Меру посередине (возможно, прообразом этой горы стали Гималаи на севере Индии; отметим, что и у шумеров, пришедших в Южную Месопотамию с Алтайских гор в 5-4-м тыс. до н.э., в центре мифической круглой Земли возвышалась гора с семью уступами, которая позже стала моделью типичных семиэтажных храмов-зиккуратов не только у шумеров, но и у их наследников – аккадцев и вавилонян), покоится на спинах четырех могучих слонов, стоящих на панцире огромной черепахи, плавающей в безбрежных океанских водах. «А что же ограничивает и поддерживает сам океан?» –

такой каверзный вопрос до древнегреческого философа Аристотеля, IV в. до н.э., никто не ставил, так как и в этом случае подразумевался само собой ответ – «божья воля» или

«божья сила» (иными словами, «то, не знаю что»).

У многих других народов, живших вблизи морей и океанов, промежуточной опорой Земли, погруженной в мировые воды, были различные гигантские рыбы – киты, сомы, щуки, окуни и т.п. У племен, обитавших в горных местностях, опорой земли и/или небес становились горы или подобные горам люди-великаны (в мифологии древних греков это был титан Атлант [Атлас], поддерживавший на краю ойкумены, на западе Северной Африки, у будущих Геркулесовых столбов, которые окаймили собой Гибралтарский пролив между Средиземным морем и Атлантическим океаном, небесный свод с созвездиями, но позже превращенный древнегреческим героем Персеем с помощью отрубленной им ужасной головы Горгоны Медузы в камень – в Атласские горы; у анатолийских хеттов и северомесопотамских хурритов это был могучий великан Упеллури, державший на плечах не только небо, подобно Атланту, но и землю с морями).

Весьма оригинальный способ поддержки нижней «половины Вселенной» – на рогах громадного быка, который, устав держать землю, время от времени перебрасывал ее с одного рога на другой, порождая тем самым землетрясения, – придумали кочевых тюркские народы Центральной Азии.

Даже из этого сверхбеглого обзора архаичных космических мифов можно сделать справедливый вывод о том, что нет предела человеческой фантазии, которая готова, ничуть не сомневаясь, объяснять все наблюдаемые природные явления самым непосредственным, поверхностным, простым, но зато доходчивым образом, понятным даже младенцу. Вся беда в том, что такие объяснения и вымыслы не соответствуют сущности и причинам явлений действительности, но создают у

Гуртовцев А.Л. Фундаментальный материализм. Философия реального мира |

197 |

людей иллюзию понимания того, чего они на самом деле совершенно не знают. А ведь как человек понимает мир, так он живет и действует. Ошибочное знание, как и незнание вообще, угнетает, унижает, оскорбляет, искажает и сокращает человеческую жизнь (хотя, справедливости ради, следует указать, что часто не только отдельные люди, но и целые народы спокойно уживаются с собственными вековыми заблуждениями, принимая их за истинные знания и строя на основе своего невежества жизнь многих поколений). Низкий уровень понимания, основанный на древних догмах, пустых домыслах и привычных заблуждениях, консервирует фантастический набор знаний человека, блокирует его критическое мышление и духовное саморазвитие, препятствует глубокому познанию реального мира. В результате в обществе, насыщенном суевериями и предрассудками, формируется стиль жизни, резко ограничивающий творческие устремления человека, его возможности и способности созидать лучший, более разумный, достойный и справедливый мир, что, возможно, является в исторической перспективе главной задачей человечества.

Так, например, принятие на веру религиозной догмы о чудесном сотворении Вселенной и земных тварей неким сверхъестественным, сверхсильным и сверхмудрым Богом, автоматически блокирует все человеческие попытки последующего изменения и совершенствования «божественно устроенного мира». Ведь на протяжении тысячелетий верующим активно внушалась мысль о том, что «созданое богом не подлежит правке человеком» (хотя, почему Бог изначально сам не создал машины, самолеты, ракеты, корабли, телевизоры, телефоны, компьютеры и другие позднейшие творения рук человеческих?). Особенно это касалось неприкосновенности и «божественного» характера власти земных правителей (царей, императоров, королей, князей и т.п.). Аксиомой всегда было утверждение о том, что творение должно соответствовать его творцу: каков творец – таково и его творение. Коран по этому поводу обращается с характерным призывом к мусульманам: «Поклоняйтесь не творению, а его Творцу». Но если

«сотворенный» мир полон насилия, жестокости и несправедливости, то возникает естественный вопрос: «И этот мир создан идеальным Богом?». Жрецы религии, пытаясь оправдать очевидное для всех несовершенство мира, уверяют, что таким он и был задуман Творцом в наказание людям за их непослушание и врожденные грехи

(родоначальник христианской философии истории, католический богослов, отец Церкви и епископ Гиппона Августин Блаженный, 354–430, утверждал, что и младенец не безгрешен: «Ибо кто чист от греха пред Тобою? Никто, даже младенец, хотя бы он прожил один только день» [Исповедь, кн. I, гл. VII]).

Что же это за создатель-бракодел, который не сумел предвидеть и устранить человеческие пороки, не смог создать по своей великой мудрости и воле идеальный мир с идеальными людьми, а «сляпал» вместо этого суровый и безжалостный, полный бед и трагедий, реальный мир (знаменитый персидский астроном, ученый, философ и поэт Омар Хайям,1048–1112, писал на эту тему в своих рубаи: «Я тварь греховная, а ты создатель мира, / Из нас виновен кто? – / Сам рассуди-ка ты!... / О жестокое небо, безжалостный бог / Ты еще никогда никому не помог… / Защитник подлых – подлый небосвод / Давно стезей неправедной идет… / О небо, к подлецам щедра твоя рука…»)? И

почему человек, этот «венец творения» и главная «божья тварь», помещенная создателем в центр мира, «творит черт-те знает что», предаваясь повсеместно, днем и ночью, безудержному удовлетворению собственных инстинктов, страстей и желаний, напрочь забывая при этом о своем «божественном происхождении» и «назначении» порабски угождать не себе любимому, но своему небесному господину (точнее, его церковным служкам – «специалистам по Богу», взявшим на себя роль монопольных посредников между Богом и простыми людьми)?

Все поставленные вопросы снимаются сами собой, когда на место тысячелетних измышлений о божественном творении мироздания ставится научное знание о саморазвитии природы и общества. В процессе длительной и жестокой эволюции

Гуртовцев А.Л. Фундаментальный материализм. Философия реального мира |

198 |

материального мира возникают различные биологические виды животного царства, включая гоминид и их высшего представителя – человека (эта тема подробно рассматривается ниже в соответствующих разделах книги). При этом, «высший вид» оказывается на поверку не «божьей» или «божественной», а банальной «природной тварью» со всеми вытекающими из этого основополагающего факта следствиями. Становится понятным, что «природный человек» естественным образом наследует в своем организме все те свойства, задатки и повадки дикой природы, которые до сих пор лишь частично удалось ему ограничить и облагородить в своей личности за счет краткого периода индивидуально-общественного воспитания и образования. Для полного достижения идеала Человека разумного современный род людской должен еще ох как много и основательно потрудиться над собой. В работе над духовным развитием общества и личности человек может и должен опираться исключительно на свои собственные умственные возможности и силы, не полагаясь, не рассчитывая и не надеясь на бесплодные и обманчивые молитвы о помощи, обращенные к тому мифическому Богу, имя которого есть Никто и Ничто.

Нет смысла углубляться далее в мифологические представления о мироздании, хотя местами ниже нам и придется к ним возвращаться, чтобы проследить извилистый путь человеческого разума, упорно стремящегося познавать тот окружающий реальный мир, который никем не выдуман, никем не сотворен и никем не держится, но является результатом длительной эволюции одной единственной, вечно движущейся и изменяющейся во времени и пространстве мировой субстанции (от лат. substantia – «сущность»; «первооснова»; сущность всех вещей и явлений, включая мыслительные,

идейные, духовные) – материи. Древнегреческий философ-диалектик Гераклит из Эфеса (554–483 до н.э.) по этому поводу прозорливо отмечал: «Этот космос один и тот же

для всех, его не создал никто из богов, никто из людей…».

Заметим, что речь не идет об обожествлении материи в пику иллюзии сверхъестественного Бога, как иногда пытаются представить дело защитники религии. Материи не надо поклоняться и создавать ее культ. Это глупо, бессмысленно и бесполезно. Материя – не Бог, она не имеет намерений, задач и целей. Ее движение и развитие направляются естественными законами, которые являются такими же ее атрибутами, неотъемлемыми свойствами, как движение, пространство и время. Материю, ее формы, виды и состояния следует разносторонне и глубоко исследовать с помощью научных наблюдений, опытов, экспериментов, гипотез, вычислений и теорий. Открытие новых закономерностей и законов развития материально мира (включая мир духовный в качестве особой формы и части материального мира, человеческого общества) есть главная задача познания человечеством Вселенной. Познать, чтобы использовать в целях сохранения, развития, распространения и улучшения жизни человеческой цивилизации в космическом пространстве нашей Галактики Млечный Путь. Познать, чтобы «не ударить лицом в грязь» при встрече и сотрудничестве с другими развитыми инопланетными цивилизациями, которые пока еще не найдены, но, несомненно, существуют на просторах нашей Галактики.

Гуртовцев А.Л. Фундаментальный материализм. Философия реального мира |

199 |

Схема геоцентрической Вселенной Аристотеля-Птолемея

Выше приведен рисунок из книги «Космография» (1540 г., 1-е изд. 1524 г.) немецкого географа и астронома, профессора математики Ингольштадского университета (Бавария) Петера Апиана (1495–1552), который изображает общую геоцентрическую схему мироздания согласно представлениям Аристотеля (IV в. до н.э.), оформленным в завершенном математическом виде Клавдием Птолемеем (II в. н.э.). Схема достаточно полно (за исключением отсутствующих на ней птолемеевских деферентов и эпициклов, которые приведены ниже на другом рисунке) соответствует представлениям античных натурфилософов и средневековых астрономов.

В центре мироздания покоится сферообразная Земля, представленная своими тремя оболочками: твердой земной поверхностью, изрезанной морями-океанами, над нею атмосферой с облаками, а еще выше эфирной, легко воспламеняемой оболочкой, где изредка появляются метеоры и «бородатые» звезды – кометы. Все эти три оболочки Земли составляют совместно подлунный мир. Над ним расположен надлунный мир, начинающийся с первой небесной, космической сферы – сферы Луны (она изображена в данном слое в ущербной [месяц] и полной [полнолуние] фазах). Выше сферы Луны пронумерованных сфер небесных (лат. coelu) тел, включая Солнце (Solis, четвертя сфера) и пять планет (сферы 2; 3 и 5-7). Небесные тела указаны своими астрономическими знаками и соответствующими латинскими названиями. Ограничивает мир видимой Вселенной восьмая небесная сфера – прочная, несущая, поддерживающая (firmamentum), вращающаяся звездная сфера – «твердь небесная», размеченная звездами и 12 знаками зодиака. За звездной сферой находятся еще две невидимые сферы, которые якобы передают «свыше» вращение звездной сфере. Это 10-я сфера, или первая