Учебники / Лебеденко ортопедия

.pdfстенок лунок протекает значительно быстрее, так как атрофия сочетается с воспалительным процессом в пародонте, ведущим к еще большей подвижности зубов.

Степень деформации стенок лунок и нагрузка на пародонт возрастают, увеличивается амплитуда перемещения зуба, что в еще большей степени усугубляет атрофические процессы. На определенном этапе развития болезни функциональная перегрузка становится одним из ведущих факторов в патогенезе, в результате чего возникают травматическая окклюзия и травматическая артикуляция.

Для различных групп зубов создаются функциональные условия существования. Различают функциональный центр, участок травматической окклюзии и нефункционирующее звено - атрофический блок.

Функциональный центр - группа антагонирующих пар зубов, пережевывание пищи которыми происходит без травмы периодонта (за счет наличия физиологических резервных сил пародонта). Функциональный центр нестабилен и может перемещаться в зависимости от функциональной нагрузки. Из-за мобильности его еще называют относительным функциональным центром.

Атрофический блок - нефункционирующее звено. Это зубы, не имеющие антагонистов. В пародонте и пульпе зубов, лишенных антагонистов, происходят атрофические процессы. В атрофическом звене чаще всего возникают деформации (феномен Попова-Годона).

Участок травматической окклюзии - участок зубного ряда с наибольшим проявлением функциональной недостаточности (травматический узел). Зубы, образующие травматическую окклюзию, находятся в состоянии функциональной перегрузки. Участок травматической окклюзии по локализации бывает фронтальный, сагиттальный, фронтосагиттальный, парасагиттальный и перекрестный. Он может быть одиночным или множественным. Клинические симптомы - смещение зубов, деформация окклюзионной кривой и все симптомы, характерные для пародонтита.

Воспаление в пародонте обусловлено в основном биологическим (микроорганизмы и их токсины) и травматическим (механическая, химическая и физическая травма) факторами. Кроме того, существуют и иные факторы повреждения пародонта, связанные с интоксикацией организма тяжелыми металлами, с аллергическими реакциями, проявлением дерматозов, вирусных и венерических болезней. Однако эти состояния подробно классифицированы и имеют строгие диагностические признаки и принципы лечения вне зависимости от того, обнаружены они на десне или в других отделах полости рта. Такой подход к рассмотрению наиболее распространенных воспалительных заболеваний пародонта обеспечивает эффективную профилактику гингивита и пародонтита, а также этиотропную и патогенетическую терапию.

В основе развития заболеваний пародонта лежат сосудистые сдвиги в виде нарушения микроциркуляторного русла пародонта. С помощью современных методов исследования (реография, радиоизотопные методы и др.) показано, что инициирующим фактором в патогенезе являются нарушения микроциркуляции, приводящие вначале к функциональным, а затем и к органическим изменениям сосудистых стенок в тканях пародонта. Это приводит вначале к гипоксии тканей, а затем к значительным дистрофическим расстройствам. Кроме того, доказана извращенная или повышенная иммунологическая реактивность организма при пародонтите, что указывает на

роль этого фактора в патогенезе заболеваний пародонта. Поэтому при составлении плана лечения основное внимание следует уделить этим нарушенным механизмам. Только при таком условии лечебные мероприятия будут носить патогенетический характер.

Одной из причин заболеваний пародонта служит дефицит витаминов С, В, А, Е и др. Определенную роль в этиологии и патогенезе заболеваний пародонта играют заболевания желудочно-кишечного тракта, но в последнее время большое внимание уделяют иммунологическим аспектам в развитии болезней па-родонта.

С ортопедической точки зрения определенный интерес в этиологии пародон-титов представляет хроническая микротравма пародонта или функциональная перегрузка. Под микротравмой понимают многократное однотипное механическое воздействие на зуб сил жевательного давления, превышающих пределы физиологического сопротивления тканей пародонта. Под воздействием этих сил не происходит повреждения анатомической целостности пародонта, но возникают нарушения функционального состояния его тканей. Эти нарушения проявляются в сосудистой системе периодонта, костной ткани и десны и со временем трансформируются в воспалительнодистрофическую реакцию.

Различают микротравму (перегрузку), обусловленную влиянием силы, не обычной по частоте и продолжительности воздействия, характеру, направлению

и величине. Увеличение нагрузки на зуб и частичное изменение направлений ее действия возникают при изготовлении коронок, вкладок, пломб, мостовидных протезов, завышающих окклюзионные контакты. Наибольшая по направлению нагрузка развивается при применении опорноудерживающего кламмера или аттачмена, а также при бруксизме. Во всех этих ситуациях пародонт отдельных зубов или групп зубов попадает в новые условия функционирования, что обусловливает развитие разнообразных компенсаторно-приспособительных реакций. Со временем наступает истощение компенсаторных механизмов, что приводит к воспалительно-деструктивным процессам в пародонте. Развитие воспалительного процесса под влиянием нарушений функции жевания начинается с изменений в сосудах периодонта с последующим переходом через вну-трикостные сосуды на ткани десны.

Пародонтит, как правило, выступает следствием гингивита. При прогресси-ровании воспаления в десне происходит разрушение зубодесневого соединения, образуется пародонтальный карман. Эпителий десневой борозды замещается ротовым эпителием, который вегетирует в глубь десневого сосочка по направлению к периодонту. Распространению воспаления десны способствуют микроорганизмы зубного налета, отсутствие лечебных воздействий, а также изменение реактивности организма - снижение местного и общего иммунитета.

Морфологические изменения при пародонтите наблюдаются во всех структурах пародонта. В десне определяются воспалительные инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, плазматических клеток, тучных клеток в стадии дегрануляции. В строме десны выражены процессы плазморрагии, мукоидного набухания, дезорганизации соединительной ткани, лизис коллагеновых и аргирофильных волокон. В эпителии отмечаются дистрофические изменения (вакуольная дистрофия), акантоз, вегетация тяжей в подлежащую соединительную ткань, явления паракератоза, атрофия эпителия и лейкоцитарная инфильтрация. Кровеносные сосуды десны, периодонта, костного мозга расширены, отмечаются явления склероза, гиалиноза средней оболочки, просвет сосудов сужен,

периваскулярный склероз. Обнаруживают продуктивные васкулиты, флебэк-тазии. В костной ткани межзубных перегородок преобладает резорбция, редко определяется новая костная ткань. В процесс вовлекается и цемент корня зуба, появляются очаги деструкции, образование новых пластов цемента. Резко снижена активность ферментов. Во всех структурах десны отмечается низкое содержание сукцинатдегидрогеназы (СДГ), малатдегидрогеназы (МДГ), аденозинтрифосфатаза (АТФазы), фосфатаз.

В последние годы благодаря быстрому развитию клинической иммунологии внимание исследователей привлекли иммунологические аспекты болезней пародонта. Полученные данные свидетельствуют о значительных нарушениях в Т- и В-системах иммунитета. Определенное значение в патогенезе пародон-тита имеют аутоиммунные механизмы. Выявленная иммунопатология играет несомненную роль в воспалительно-деструктивном процессе пародонта, хотя пародонтит и тем более пародонтоз не являются типичными аутоиммунными заболеваниями.

Повышение напряженности иммунологических процессов в начальных стадиях пародонтоза подтверждается повышением митотической активности клеточных элементов межзубных сосочков.

Об иммунологических изменениях в околозубных тканях в начальных стадиях пародонтоза свидетельствуют также увеличение числа тучных клеток и наличие скоплений лимфоидных клеток (лимфоциты, плазмоциты, макрофаги).

При пародонтите одно из ведущих мест принадлежит иммунологической системе тканей полости рта, связанной с общим иммунитетом, но обладающей и значительной автономией (Воложин А.И.,

1993).

Немаловажную роль в развитии заболеваний пародонта играет наличие генетических факторов, поэтому для многих аутоиммунных заболеваний характерна "семейственность". Наследственная предрасположенность к отдельным заболеваниям пародонта проявляется прежде всего по доминантному типу, когда признаки болезни обнаруживают в каждом поколении. Основную роль при этом играют наследуемые различия метаболизма и дифференциации тканей. В полной мере это, по-видимому, относится к различным видам патологии прикуса, имеющим в генезе заболевания пародонта большое значение. Касаясь роли перенесенных и сопутствующих заболеваний, гормональных расстройств, следует учесть, что они, снижая барьерную локальную резистентность пародонта, способствуют развитию аутосенсибилизационных механизмов и иммунологического процесса с резорбцией альвеолярной костной ткани челюстей.

Особый интерес при заболеваниях пародонта представляет состояние местного иммунитета полости рта. В его формировании основная роль принадлежит иммуноглобулинам типов sIgA, IgE, продуцируемых местными лимфоидными элементами, и типов IgA, IgG гуморального происхождения, присутствующим в секретах. Содержание этих иммуноглобулинов при воспалительных процессах в пародонте, как правило, повышается, что отражает усиление местных гуморальных механизмов резистентности полости рта (Григорьян А.С., Грудя-нов А.И. и др., 2004). Как показали исследования Т.П. Калиниченко, А.И. Во-ложина и соавт. (1991), у лиц с интактным пародонтом уровень IgA составил в среднем 2,55 мг/100 мл, sIgA - 15,28 мг/100 мл, IgG - 22,86 мг/100 мл, IgE - 1,99 кЕ/л. Эти значения получены у разных лиц путем усреднения показателей, имеющих значительные индивидуальные колебания.

К приобретенным факторам относят психоэмоциональный стресс, вторичные иммунодефициты, обменные, соматические и психосоматические заболевания, беременность, травмы пародонта и травматическую окклюзию, а также ряд социальных и экологических факторов (хроническое напряжение, социально-экономическая незащищенность и др.). Известно, например, что стресс может влиять на скорость распространения бактериальной инфекции.

Клинические проявления пародонтита многообразны и характеризуются тремя ведущими симптомами:

•глубиной зубодесневого кармана;

•степенью резорбции костной ткани;

•развитием подвижности зубов (Иванов В.С., 1989; Григорьян А.С. и др.,

2004).

По течению пародонтит различают: острый, хронический.

Острый пародонтит наблюдается редко и связан с действием острой травмы вследствие повреждения зубодесневого соединения при глубоком продвижении искусственной коронки, попадания пломбировочного материала или мышьяковистой пасты в межзубной промежуток и т.д. Как правило, имеет ме-

сто локализованное поражение тканей пародонта в области одного, двух зубов. Для острого локализованного пародонтита характерны ноющая, иногда сильная пульсирующая боль, которая усиливается во время еды, ощущение подвижности 1-2 зубов. При осмотре выявляют гиперемию, отек десны, может быть видна кровоточащая зернистая ткань, выступающая из-под края десны. Всегда устанавливают связь имеющихся изменений с наличием травматического фактора. Зондирование обнаруживает нарушение зубодесневого соединения, десневой карман различной глубины с серозным или гнойным отделяемым. Определяется подвижность одного или двух зубов. При остром пародонтите при рентгенологическом исследовании изменений костной ткани нет.

Хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести сопровождается неприятными ощущениями в десне, зудом, кровоточивостью при чистке зубов и откусывании жесткой пищи, иногда появлением неприятного запаха изо рта. Во время осмотра выявляют отек, гиперемию десневого края, увеличение объема десневых сосочков, пародонтальные карманы глубиной 3-3,5 мм, определяемые в межзубных промежутках и редко - с вестибулярной или оральной поверхности зубов. При легкой степени тяжести пародонтита па-родонтальные карманы могут быть лишь у отдельных групп зубов, в области других зубов сохраняется целостность зубодесневого соединения. Подвижность зубов, их смещение отсутствуют, отмечается неудовлетворительная гигиена полости рта. На рентгенограмме определяется I степень деструкции костной ткани межзубных перегородок: отсутствие компактной пластинки, резорбция вершин межзубных перегородок до 1/3 их величины, очаги остеопороза. Общих нарушений нет, клинический анализ крови - без изменений.

Для хронического генерализованного пародонтита средней степени тяжести характерны неприятный запах изо рта, кровоточивость десен во время чистки зубов и при откусывании пищи, иногда

появляющаяся болезненность при жевании. При осмотре выявляют выраженное воспаление слизистой оболочки десны: гиперемию с цианозом межзубной, маргинальной и альвеолярной десны. Десневые сосочки неплотно прилежат к поверхности зубов, конфигурация их изменена, они набухшие за счет клеточной инфильтрации. Появляется смещение зубов, увеличиваются промежутки между ними. Зубы становятся подвижными (I-II степень), иногда обнажаются шейки зубов. При зондировании определяется пародонтальный карман до 4-5 мм. На рентгенограмме деструкция межзубных перегородок достигает 1/2 длины корня.

Хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени характеризуется появлением боли в деснах, затрудненным жеванием, кровоточивостью десен, подвижностью, веерообразным смещением передних зубов верхней и нижней челюстей. Пациенты из-за боли и резкой кровоточивости отказываются от чистки зубов, что приводит к ухудшению гигиенического состояния полости рта и усилению воспаления.

При осмотре - выраженные воспалительные изменения в тканях пародонта: слизистая оболочка десны гиперемирована, отечна, шейки и даже корни зубов обнажены, отмечается подвижность отдельных зубов II-III степени. Глубина пародонтальных карманов достигает более 5-8 мм. При надавливании на десну появляется гнойное отделяемое. На зубах - обильные отложения зубного налета, над- и поддесневого камня. На рентгенограмме - деструкция костной

ткани III степени, резорбция превышает 2/3 длины корня зуба, иногда костная ткань альвеолы полностью резорбирована.

Пародонтит средней и тяжелой степени тяжести может сопровождаться аб-сцедированием. Обострение хронического пародонтита, как правило, связано со снижением резистентности организма, чаще после перенесенных заболеваний (ОРВИ, пневмонии, на фоне сердечнососудистой недостаточности), а также вследствие функциональной перегрузки отдельных зубов. Обострение хронического пародонтита сопровождается появлением сильной пульсирующей постоянной боли, которая усиливается при жевательной нагрузке. Повышается температура тела до 37,5-38 °С, отмечаются недомогание, головная боль. Объективно: слизистая оболочка десны яркокрасного цвета, кровоточит, при пальпации из-под края десны выделяется гной. В области одного или нескольких зубов определяется абсцесс, в анализе крови - лейкоцитоз, повышение СОЭ, увеличенные и болезненные регионарные лимфатические узлы.

Формированию абсцесса способствуют сохранившаяся круговая связка, глубоко расположенные зубные отложения и недостаточный отток гнойного отделяемого. Абсцесс может локализоваться в области верхушки корня, в его средней части и пришеечной области. Иногда абсцесс вскрывается самопроизвольно с образованием свищевого хода вблизи края десны. В области локализации абсцесса выявляют более выраженное воспаление десны, глубокие пародонтальные карманы, гноетечение и подвижность зубов. На рентгенограмме определяют резорбцию кости, проявляющуюся на 15-20-й день от начала первого обострения хронического пародонтита. Резорбция проявляется в виде полуовальной неравномерной деструкции альвеолярной кости. Пародонталь-ные карманы, заполненные серозно-гнойным экссудатом, служат очагами инфекции с выраженной патогенной активностью и могут рассматриваться как источники стрептококковой и стафилококковой сенсибилизации организма. Подтверждением служат высокие титры антистрептолизина-О, положительные пробы на стрептококковый аллерген (Овруцкий Г.Д., 1993).

В стадии ремиссии жалобы отсутствуют, в результате оперативного вмешательства возможны обнажение шеек зубов и появление гиперестезии тканей зуба. Цвет слизистой оболочки десны - бледно-розовый, она плотно прилежит к поверхности зуба, нет пародонтального кармана. Отмечается хорошая гигиена полости рта, папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (PMA) равен нулю, а пародонтальный индекс снижается при отсутствии воспаления и паро-донтального кармана.

7.2. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА И ИХ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. ОДОНТОПАРОДОНТОГРАММА И ЕЕ АНАЛИЗ

Дифференциальная диагностика

Острый локализованный пародонтит необходимо дифференцировать от острого верхушечного периодонтита и обострения хронического верхушечного периодонтита, для которых характерны постоянные ноющие или пульсирую-

щие боли, усиливающиеся от прикосновения к зубу. Выражено ощущение "удлиненного" зуба. Слизистая оболочка в области переходной складки больного зуба отечная, гиперемированная, пальпация болезненная. Зуб имеет кариозную полость, подвижен, перкуссия вызывает болевую реакцию. На рентгенограмме при остром верхушечном периодонтите - околоверхушечные ткани без изменений, при обострении хронического верхушечного периодонтита - разрежение костной ткани в области верхушек корней.

При остром пародонтите боли нарастают постепенно, усиливаются при жевании. Воспалительные изменения в виде гиперемии и отека локализованы по краю десны. При зондировании определяется десневой карман. Длительная травма тканей пародонта краем искусственной коронки, нависающей пломбой, кламмером съемных пластиночных протезов может приводить к развитию хронического локализованного воспаления. Начавшееся воспаление распространяется в глубь тканей пародонта и приводит к резорбции лунки зуба. И.М. Дегтярев (1990) показал, что у больных с ослабленным иммунитетом поражение пародонта наблюдается в короткие сроки. Характерным для хронического локализованного пародонтита являются жалобы на попадание пищи в межзубной промежуток, чувство распирания, неловкости, кровоточивость во время чистки зубов и еде. Чувство распирания часто исчезает после удаления остатков пищи из межзубного промежутка. При осмотре выявляют отек десны, гиперемию, при пальпации десна кровоточит, определяется десневой карман, небольшая подвижность одного или двух зубов, на зубах - над- и поддесневые зубные отложения, которые могут быть и на зубах-антагонистах из-за ограничения жевания. На рентгенограмме обнаруживают резорбцию межзубных перегородок, по мере прогрессирования процесса деструкции выявляется убыль костной ткани, образование костного кармана. Иногда наблюдается полная резорбция или асимметричная резорбция лунки зуба.

Хронический локализованный пародонтит дифференцируют от хронического папиллита и хронического фиброзного пульпита.Хронический папиллит имеет сходные симптомы с локализованным пародонтитом: попадание пищи в межзубной промежуток, чувство распирания, боль при приеме пищи. Для локализованного пародонтита характерны жалобы на подвижность одного или двух зубов и периодические обострения процесса. При папиллите обнаруживаются умеренная отечность, гиперемия либо цианоз межзубного десневого сосочка. Десневой сосочек

инфильтрирован, эпителиальный покров истончен, иногда эрозирован или изъязвлен. Зуб устойчив, перкуссия вызывает неприятные ощущения, от холодового раздражителя появляется боль. На рентгенограмме при хроническом папиллите - остеопороз вершин межзубных перегородок, резорбции костной ткани нет. При локализованном пародонтите в области одного, двух зубов десневой край гиперемированный, пастозный, изменения могут распространяться и на слизистую оболочку альвеолярного гребня. При зондировании определяются десневые и костные карманы, над- и поддесневые зубные отложения. При перкуссии, чаще горизонтальной, - боль, отмечается периодически появляющаяся подвижность одного, двух зубов, возможно их смещение. На рентгенограмме - деструкция альвеолярной кости в области одного или двух зубов, распространяющаяся вдоль корня.

Для хронического фиброзного пульпита характерна боль при приеме пищи, перепадах температуры. В анамнезе отмечают приступы самопроизвольных болей, характерных для острого пульпита. Слизистая оболочка десны в области зуба не изменена, пораженный зуб имеет кариозную полость с большим количеством размягченного дентина, полость зуба может быть вскрытой, пульпа - красного цвета. На рентгенограмме при хроническом фиброзном пульпите изменения костной ткани нет, иногда может определяться разрежение в околоверхушечной области.

Хронический пародонтит легкой степени следует дифференцировать от хронического катарального гингивита. В отличие от гингивита при пародонтите нарушено зубодесневое соединение, имеется десневой карман, рентгенологически определяется изменение костной ткани.

Хронический пародонтит активного течения следует отличать от пародонтоза. Хронический пародонтит характеризуют наличие воспаления десны, пародонтальных карманов, воспалительная деструкция вершин межзубных перегородок.

В стадии ремиссии пародонтит имеет много общего с пародонтозом: отсутствие воспаления, пародонтальных карманов, плотное прилегание десны к зубу, обнажение корней зубов и гиперестезия. В этом случае дифференциальную диагностику проводят на основании анамнеза и динамики изменений костной ткани по рентгенограммам. При пародонтозе десна имеет бледный цвет, плотно прилежит к поверхности зуба, отсутствует кровоточивость, нет пародонталь-ных карманов, рецессия десны по-разному выражена на протяжении зубного ряда, отмечается разный уровень обнажения шеек и корней зубов. На рентгенограмме - снижение высоты межзубных перегородок по горизонтальному типу без очагов остеопороза.

При пародонтите в стадии ремиссии (в результате анализа рентгенограмм до лечения и спустя 1-2 года после него) отмечают отсутствие очагового остео-пороза и прогрессирования резорбции межальвеолярных перегородок, четко прослеживается уплотнение костной ткани.

Хронический пародонтит в стадии обострения при наличии абсцесса следует дифференцировать от периостита, при котором можно установить связь с разрушенным зубом.

В дифференциальной диагностике для уточнения состояния пародонта применяют данные дополнительных и специальных методов исследования. К дополнительным методам относят широко используемое в практике стоматолога применение клинических индексов, которые подробно рассматриваются в терапевтическом разделе. Существенное значение имеют данные специальных

методов исследования, такие, как рентгенологические, функциональные и лабораторные методы диагностики.

Графическая регистрация результатов исследования

Для графического описания результатов осмотра и инструментального исследования пародонта, схематического отображения основных клинических характеристик, их параметров применяют пародонтограмму.

Пародонтограмма - упрощенная графическая форма регистрации клинических параметров, полученных в ходе инструментального исследования паро-донта и зубных рядов (рис. 7-3).

Пародонтограмма не является методом исследования, она дает возможность клиницисту в наглядной форме объединить результаты основных методов исследования пародонта и зубного ряда, составить представление о характере патологических изменений в динамике наблюдения, их распространенности и интенсивности проявления некоторых клинических симптомов болезни.

Способами получения клинической информации, которые применяет врач для оформления пародонтограммы, остаются зондирование и определение патологической подвижности зуба.

Они позволяют получить следующие клинические показатели:

•уровень десневого края по отношению к клинической коронке зуба;

•размер обнажения поверхности корня;

•глубину клинического кармана;

•класс фуркационного дефекта;

•степень патологической подвижности зуба.

По результатам оценки этих показателей и анализу рентгенологической картины пародонта в области отдельных зубов можно получить графическое изображение предполагаемого профиля альвеолярного гребня и состояния межкорневой кости в области разделения корней зубов. Данные о подвижности отдельных зубов необходимы для определения прогноза их сохранения в полости рта.

Главным достоинством пародонтограммы является то, что основные клинические характеристики пародонтального статуса даны не в словесных описаниях, а представлены коротко, наглядно, на одном листе, в легко прочитываемой схеме. Пародонтограмма имеет существенные недостатки, обусловленные ее схематичной формой, которая может ввести в заблуждение. Для того чтобы исключить вероятность ошибки при внесении в пародонтограмму клинической информации или при чтении этой информации, необходимо придерживаться

Рис. 7-3. Примеры заполнения пародонтограммы

строгой последовательности при регистрации каждого клинического параметра и применять единую систему условных обозначений.

На бланке, который используют для внесения результатов осмотра паро-донта, даны условные изображения зубов с вестибулярной и оральной поверхности, каждая из сторон имеет маркировку, указывающую на принадлежность зуба к челюсти и осматриваемой поверхности (верхняя или нижняя челюсти, вестибулярная или оральная поверхности).

Схематическое изображение зубов на бланке пародонтограммы дано единообразно и без учета возможных индивидуальных особенностей, характерных для каждого человека. Количество корней зубов, их пространственное расположение представлены в виде обобщенного "идеального" образа и могут не соответствовать истинному их количеству или взаимному расположению у пациента. Изображения корней зубов размещены на горизонтальной линейке, "нулевой" уровень этой линейки соответствует анатомической шейке зуба - цементоэма-левой границе. Цена деления горизонтальной линейки может быть различной (1 или 2 мм), но при внесении результатов измерений врач должен строго определить масштаб, в котором будут выполнены его записи. Необходимо помнить, что линия цементоэмалевой границы не горизонтальная, поэтому первая "нулевая" отметка будет соответствовать одному из двух вариантов: цементоэмалевая граница на вестибулярной (оральной) поверхности или на боковых поверхностях зубов. Эти два варианта предполагают два горизонтальных уровня, которые могут быть приняты за "нулевую" отметку. Если врач не учитывает топографию цементоэмалевой границы, то такая невнимательность может внести в записи ошибку, которая будет искажать измерения в диапазоне значений от 1 до 2 мм.

Внастоящее время внедряются компьютерные технологии диагностики в пародонтологии, например Florida PROBE, в систему которого входят: оптическое кодирующее устройство, зондирующее устройство, компьютерный интерфейс и программа.

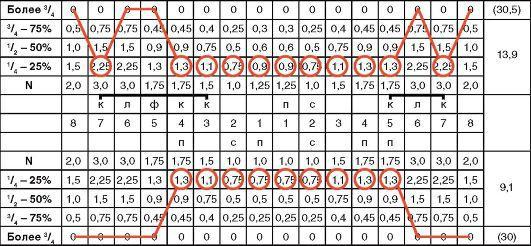

Вклинике ортопедической стоматологии В.Ю. Курляндский предложил детализированную статистическую схему оценки жевательной эффективности, которая получила название одонтопародонтограммы.

Одонтопародонтограмма представляет собой схему-чертеж, в которую заносят данные о каждом зубе и его опорном аппарате. Данные представлены в виде условных обозначений, полученных в результате клинических обследований, рентгенологических исследований и гнатодинамометрии.

К ним относятся следующие обозначения:

•N - без патологических изменений;

•0 - зуб отсутствует;

•1/4 - атрофия первой степени;

•1/2 - атрофия второй степени;

•3/4 - атрофия третьей степени.

Атрофию более 3/4 относят к четвертой степени, при которой зуб удерживается мягкими тканями и подлежит удалению (рис. 7-4).

Выносливость опорных тканей пародонта обозначают условными коэффициентами, составленными на основании пропорциональных соотношений выносливости зубов к давлению у людей, не имеющих болезней пародонта. Последнее определяют путем гнатодинамометрии отдельных групп зубов.

Рис. 7-4. Одонтопародонтограмма по В.Ю. Курляндскому

В зависимости от степени атрофии и степени подвижности зубов уменьшается соответственно коэффициент выносливости опорных тканей к нагрузкам, возникающим во время обработки пищи.

Каждый зуб имеет резервные силы, неизрасходованные при дроблении пищи. Эти силы приблизительно равны половине возможной нагрузки, которую может вынести пародонт в норме.

Эти силы изменяются в зависимости от степени поражения опорных тканей пародонта.

В норме коэффициент выносливости шестого зуба составляет 3, а его резервная сила равна 1,5 ед. При увеличении степени атрофии резервная сила уменьшается. Так, при атрофии лунок I степени