Конспект АкГин 2й семестр

.pdfУсловия и показания к переливанию эритромассы:

1.Гемоглобин менее 70 г/л

2.Диурез не менее 30 (50) мл/ч

3.Восполненное ОЦК

4.Медленная скорость введения

5.Целесообразно введение с физиологическим раствором

6.Контроль диуреза

Тромбоцитарная масса показания к переливанию:

1.Тромбоцитопения ниже 10*109 при отсутствии геморрагического синдрома

2.Тромбоциты 10-20*109 с геморрагическим синдромом

3.Тромбоцитопения менее 50*109 при родах или операции

Тромбоциты следует вводить в течение 10-20 мин, с повторным лабораторным контролем через 2 часа после трансфузии.

Аномалии родовой деятельности.

Факторы, определяющие начало родов:

Формирование родовой доминанты – возбудимость подкорковых структур, усиление спинномозговых рефлексов, преобладание тонуса симпатической НС.

Повышение эстрогенов – повышающих чувствительность альфа-адренорецепторов к ПГ, окситоцину, кининам, усиливающих синтез сократительных белков в миометрии.

Накопление в матке макроэргических соединений и окситоцических веществ.

Старение плаценты – снижение её антиокситоциновой, антигистаминовой, антиацетилхолиновой иммуносупрессивной функции.

Снижение прогестерона

Генетическая завершённость развития плода – активация гипоталамо- гипофизарно-надпочечниковой системы плода в 36 недель, с повышением уровня АКТГ, кортизола, плацентарного кортиколиберина, которые стимулируют синтез ПГ и эстрогенов.

Растяжение матки плодным яйцом – опускание предлежащей части в нижний сегмент матки, богатый интерорецепторами, что приводит к «созреванию» шейки матки.

Виды дисфункций:

патологический прелиминарный период;

первичная слабость родовой деятельности (первичная гипотоническая дисфункция матки);

вторичная слабость родовой деятельности (вторичная гипотоническая дисфункция матки);

чрезмерно сильная родовая деятельность (гиперактивность матки)

дискоординация родовой деятельности (гипертоническая дисфункция матки), тетанус матки.

Факторами риска развития аномалий родовой деятельности являются:

Возраст роженицы до 18 лет или старше 35 лет;

нарушения нервно-психического статуса (слабый тип нервной системы, отрицательные эмоции и т.д.);

эндокринные заболевания (диэнцефальный синдром, нарушение менструальной функции, инфантилизм и т.д.);

структурные нарушения миометрия (дистрофические изменения, рубцы на матке, пороки развития матки, чрезмерное перерастяжение матки при многоводии, многоплодии, крупном плоде).

Патологический прелиминарный период:

Патологический прелиминарный период проявляется спастическими сокращениями циркулярных мышц перешейка и шейки матки. Несмотря на сокращения матки, шейка остается неподготовленной к родам: длинной, плотной, эксцентрично расположенной по отношению к оси таза. Схватки 2-3 суток, повышены тонус и возбудимость матки. Если при этом начинается родовая деятельность, то, как правило, развивается её дискоординация.

Нерегулярные сокращения матки ухудшают кровоснабжение плода, способствуя развитию хронической гипоксии.

Тактика ведения при патологическом прелиминарном периоде определяется:

состоянием плода;

зрелостью шейки матки по шкале Бишопа;

сроком беременности.

Разрешение:

КС

Роды через естественные родовые пути с амниотомией

Можно использовать спазмолитики или бета-адреномиментики, которые понижают базальный тонус и сократительную активность матки

Катетер Фоллея для быстрого дозревания шейки матки (когда дозрела по шкале на 4 балла, нужно использовать простагландиновый гель, когда дозрела до 5-8 баллов, нужно проводить амниотомию и возможно возбудить родовую деятельность утеротониками)

Первичная слабость родовой деятельности:

Первичная слабость родовой деятельности (первичная гипотоническая дисфункция матки) - патологическое состояние, при котором схватки с самого начала родовой деятельности слабые и малоэффективные что приводит к замедлению процессов сглаживания, раскрытия шейки матки и продвижения плода.

Слабость родовой деятельности – одна из причин острой гипоксии плода, развитие которой связано не только с длительностью родов, но и с использованием утеротоников.

Диагностика:

Токография (интенсивность схваток менее 30 мм. рт. ст., тонус матки менее 8 мм. рт. ст., частота схваток менее 2 за 10 мин, маточная активность менее 100 ЕМ – единиц Монтевидео)

Партография (латентная фаза родов 8 часов и более у первородящих и 5 часов и более у повторнородящих, активная фаза 5 часов у первородящих и 4 часа у повторнородящих, скорость раскрытия шейки матки в активной фазе у первородящих 1,2 см/ч и менее, у повторнородящих 1,5 см/ч и менее, головка медленно идёт по родовым путям)

Лечение:

Первый этап – устранение причины слабости родовой деятельности (+ опорожнение мочевого пузыря, амниотомия)

Второй этап – применение утеротоников после излития вод (окситоцин)

Если не помогает – кесарево

Вторичная слабость родовой деятельности:

Вторичная слабость родовой деятельности (вторичная гипотоническая дисфункция) — ослабление родовой деятельности при ее исходно нормальных показателях. Вторичная слабость чаще всего развивается в активной фазе родов или во втором периоде родов.

При вторичной слабости родовой деятельности происходят:

ослабление схваток (до 40 мм рт.ст. и менее), снижение тонуса (до 7—10 мм рт.ст. и менее), активности матки (250 ЕМ и менее);

увеличение продолжительности интервала между схватками (три схватки и менее за 10 мин);

замедление раскрытия шейки матки;

замедление или приостановка продвижения плода по родовым путям.

Диагностика:

Партограмма – в течение 2 часов отсутствует динамика в развитии родовой деятельности и раскрытии шейки матки.

Лечение:

Внутривенно окситоцин

Кесарево, если не поможет через 2 часа

Чрезмерно сильная родовая деятельность:

Наблюдается при быстрых/стремительных родах. Роды начинаются внезапно, сильные схватки следуют одна за другой через короткие промежутки, приводя к сглаживанию шейки матки и изгнанию плода за 1—3 ч. После излития околоплодных вод за 1—2 потуги рождается плод, иногда вместе с плацентой.

При чрезмерно сильной родовой деятельности возможны:

глубокие разрывы мягких родовых путей, разрыв матки;

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП);

эмболия околоплодными водами;

острая гипоксия плода;

травмы головки плода, включая внутричерепные кровоизлияния.

Лечение:

Эпидуральная анестезия

Токолитики

Лежание на боку, противоположном позиции плода

Или кесарево

Дискоординация родовой деятельности:

Кдискоординации родовой деятельности относят:

дискоординацию схваток,

гипертонус нижнего сегмента (обратный тройной градиент),

судорожные схватки (тетанус матки)

циркуляторную дистоцию шейки матки.

Возможно или смещение водителя ритма с маточного угла в нижний отдел матки, или

образование нескольких водителей ритма, которые распространяют импульсы в разные стороны, нарушая синхронность сокращения и расслабления отдельных участков матки.

Причины дискоординации родовой деятельности:

повышенная возбудимость роженицы, приводящая к нарушению формирования водителя ритма;

нарушение иннервации матки;

генитальный инфантилизм;

дистоция шейки матки, обусловленная ее ригидностью, рубцовыми изменениями; неадекватное обезболивание родов

нарушение формирования родовой доминанты, отсутствие зрелой шейки матки в начале родовой деятельности

Отмечаются:

Незрелая шейка матки к началу родовой деятельности

Высокий базальный тонус матки

Частые, интенсивные и болезненные схватки

Отёк шейки матки

Нет динамики раскрытия шейки

Несвоевременное излитие вод

NB! Кроме того, при дискоординированной родовой деятельности нарушается маточноплацентарный кровоток и развиваются острая гипоксия плода и ишемическитравматическое поражение его ЦНС.

Лечение:

В1 периоде:

Регионарная анестезия

Бета-адреномиметики

Седативные, спазмолитики + обезбол, если нельзя анестезию

Кесарево, если не помогает

Во 2 периоде:

Эпидуральная анестезия

Эпизиотомия

Классификация аномалий родовой деятельности по Фридмену:

Период родов |

Аномалия родовой деятельности |

||||

1 период: |

|

Затянувшаяся латентная фаза |

|||

Латентная фаза |

|

Затянувшаяся активная фаза |

|||

Активная фаза |

|

Вторичная остановка раскрытия |

|||

|

|

|

|

акушерского зева |

|

|

|

|

|

Затянувшаяся фаза замедления |

|

2 период |

Замедленное продвижение головки |

||||

|

|

|

|

в полости малого таза |

|

|

|

|

Остановка продвижения головки в |

||

|

|

|

|

полости малого таза |

|

3 период |

|

Стремительные роды: |

|||

|

|

|

Первородящие более 5 см/час |

||

|

|

|

Повторнородящие более 10 см/час |

||

Готова ли шейка матки: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Признак |

|

|

Баллы |

|

|

|

|

0 |

|

1 |

2 - готова |

Консистенция |

|

плотная |

Размягчена по |

Мягкая |

|

шейки матки |

|

|

периферии, область |

|

|

|

|

|

внутреннего зева |

|

|

|

|

|

плотная |

|

|

Длина шейки матки |

|

Более 2 см |

1-2 см |

Менее 1 см |

|

Проходимость |

|

Наружный зев |

Канал проходим до |

Канал раскрыт на 2 |

|

цервикального |

|

допускает кончик |

внутреннего зева |

см |

|

канала |

|

пальца |

|

|

|

Положение шейки |

|

Отклонена кзади |

Кзади или кпереди |

Центрирована, то |

|

матки по |

|

|

|

|

есть по проводной |

отношению к |

|

|

|

|

оси |

проводной оси таза |

|

|

|

|

|

Физиологический прелиминарный период:

1.Формирование родовой доминанты

2.Изменение соотношение эстрогенов и прогестерона в пользу эстрогенов

3.Преобладание тонуса симпатической нервной системы над парасимпатической

4.Формирование «нижнего сегмента» матки: фиксация предлежащей части во входе в таз и уменьшение высоты стояния дна матки

5.Структурные изменения шейки матки – «зрелая»

6.Появление координированных малоболезненных схваток продолжительностью не более 6 часов

Амниотомия:

Только после снятия спазма мышечных волокон миометрия

При наличии «зрелой» шейки матки

А так же, при наличии малоили многоводия

Если вскрыть плодный пузырь при «незрелой» шейке – акушерская ошибка

Продолжительность 1 и 2 периода родов (с использованием партограммы):

|

Периоды родов |

|

первородящие |

повторнородящие |

1 период |

Латентная фаза |

Средняя |

6,4 ч |

4,8 ч |

|

|

Максимальная |

20 ч |

13,6 ч |

|

|

Скорость |

0,35 см/ч |

0,35 см/ч |

|

|

раскрытия |

|

|

|

Активная фаза |

Средняя |

4,6 ч |

2,4 ч |

|

|

Максимальная |

11,7 ч |

5,2 ч |

|

|

Средняя |

1,5-2 см/ч |

2-2,5 см/ч |

|

|

скорость |

|

|

|

|

Минимальная |

1,2 см/ч |

1,5 см/ч |

|

|

скорость |

|

|

2 период |

Максимальная |

2 ч |

1,1 ч |

|

|

продолжительность |

|

|

|

|

При региональной анестезии |

3-4 ч |

2-3 ч |

|

|

продолжительность |

|

|

|

Общая продолжительность родов |

11-12 ч |

4-8 ч |

||

Слабость потуг:

Наблюдается при:

Слабости мускулатуры брюшного пресса

Инфантилизме

Ожирении и отвислом животе

Дефекте брюшной стенки в виде грыжи белой линии

Повреждении позвоночника

Переполнении мочевого пузыря или кишечника

Страх перед родами

Следствие расстройства иннервации

Нередко слабость потуг появляется на фоне первичной или вторичной слабости РД.

Тактика при слабости потуг:

Исключить клинически узкий таз

Медикаментозная родоактивация

При отсутствии эффекта оперативное родоразрешение: наложение акушерских щипцов, вакуум-экстракция, извлечение плода за тазовый конец.

Ошибка в диагностике аномалий родовой деятельность:

Прелиминарные схватки принимаются за начало родов и их прекращение рассматривается как проявление слабости родовой деятельности.

Не дифференцируется дискоординация родовой деятельности и слабость родовой деятельности, акушерская тактика при этом различна.

Профилактика аномалий родовой деятельности:

Тщательный сбор анамнеза – выделение группы риска

Психопрофилактическая подготовка к родам

Своевременная диагностика патологического прелиминарного периода

Заболевания почек и беременность.

ЮГА

Впочках существуют две относительно независимые системы кровообращения: кортикальная и юкстамедуллярная.

Вэкстренных случаях основная масса крови может циркулировать в юкстамедуллярной зоне, что происходит благодаря наличию шунтов-анастомозов Труера.

Собственные регулирующие системы почек позволяют поддержать постоянный почечный кровоток при больших колебаниях артериального давления (от 70 до 220 мм. рт. ст.).

Эта способность к ауторегуляции обеспечивается деятельностью ЮГА.

Функции почек:

Участие в кроветворении

Экскреторная

Осморегулирующая

Ионорегулирующая

Эндокринная

Метаболическая

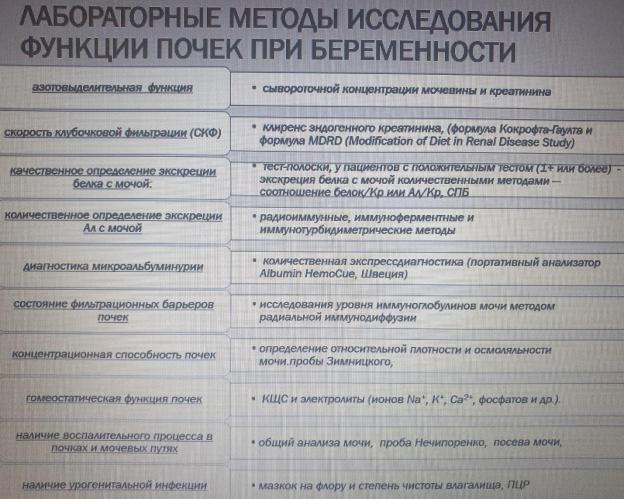

Лабораторные методы исследования функции почек при беременности:

Факторы, способствующие возникновению или обострению заболеваний почек при беременности:

Давление, производимое беременной маткой

Повышение проницаемости эпителия канальцев почек

Снижение иммунитета у беременных

Гормональные изменения во время беременности

Избыток прогестерона уменьшает просвет верхней части изолированного мочеточника, но не влияет на его нижнюю часть

Эстрогены тормозят перистальтику и уменьшают амплитуду сокращений преимущественно в 2/3 верхнего отдела мочеточников

Нарушение уродинамики верхних мочевых путей, расширение чашечнолоханочно1 системы и мочеточников больше справа, связанное с ростом и ротацией матки

Увеличение объёма лоханки до 50-100 мл

Удлинение мочеточников до 20-30 см и их изгиб

Увеличение ёмкости мочевого до 1-1,5 литров

Снижение мышечного тонуса и сократительной способности мочеточников, лоханок, мышц малых чашечек, мочевого пузыря, лоханочно-почечный рефлюкс

Образование острого угла в мочевом пузыре у места впадения в него мочеточников

Набухание кавернозно-подобных сосудистых образований, расположенных в интрамуральном отделе мочеточников

Принципы классификаии ИМП:

По локализации:

Нижних отделов мочевыводящих путей

Верхних отделов мочевыводящих путей

По наличию осложняющих факторов:

Осложнённые

Неосложнённые

По течению:

Острые

Хронические

По месту возникновения:

Внебольничные

Нозокомиальные

Внебольничые, связанные с оказанием медицинской помощи По доминирующему клиническому синдрому:

Бессимптомная бактериурия

Катетери-ассоциированная инфекция

Уросепсис

Гнойно-деструктивные поражения почек

Уретрит

Бессимптомная бактериуриия:

Критерии постановки диагноза: выделение одного и того же вида бактерий в количестве более 105 КОЕ/мл в посевах мочи, полученной от беременной без признаков инфекции мочевых путей. Выделение бактерий в количестве более 102 КОЕ/мл в посеве мочи, полученной при катетеризации мочевого пузыря.

Лечение бессимптомной бактериурии:

Уросептики

Антибиотики

Скрининг

Заболевания сердечно-сосудистой системы у беременных

Заболевания сердечно-сосудистой системы могут впервые клинически манифестировать во время беременности, что связано с физиологическими изменениями гемодинамики:

снижением общего периферического сосудистого сопротивления,

увеличением сердечного выброса на 40—50%,

возрастанием ОЦК на 40—60%,

появлением новой плацентарной системы кровообращения

Пороки сердца:

1) Пролапс митрального клапана — выбухание одной или обеих створок митрального клапана в полость левого предсердия во время систолы желудочков.

Во время беременности увеличение сердечного выброса и уменьшение периферического сосудистого сопротивления, физиологическое увеличение полости левого желудочка могут способствовать уменьшению пролабирования митрального клапана.

2) Дефект межпредсердной перегородки, межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток.

Сброс крови слева направо приводит к гипертрофии левого желудочка вследствие его объемной перегрузки. Значительное увеличение легочного кровотока приводит к легочной гипертензии и гипертрофии правого желудочка. Указанные пороки сердца при отсутствии легочной гипертензии не осложняют течение беременности.

3) Коарктация аорты (врожденное сужение аорты в области перешейка, на границе дуги и нисходящего отдела).

Вследствие препятствия кровотоку обычно во время беременности резко повышается систолическое АД и развивается гипертрофия левого желудочка, снижается кровообращение в нижней половине тела. При длительно существующей гипертрофии левого желудочка во время беременности может развиться сердечная недостаточность, повышен риск расслаивания аорты. Вследствие снижения плацентарного кровообращения возможна ЗРП.

4) Тетрада Фалло — порок сердца, включающий стеноз устья легочного ствола, гипертрофию правого желудочка, большой дефект межжелудочковой перегородки, декстрапозицию аорты.

Вследствие обструкции выносящего тракта правого желудочка возникает сброс крови

справа налево и в большой круг кровообращения поступает кровь с низким содержанием

кислорода, развивается гипертрофия правого желудочка.

5) Аортальный стеноз.

Снижение общего периферического сосудистого сопротивления, обусловленное беременностью, в сочетании со сниженным сердечным выбросом (кровь не проходит через суженое отверстие аорты, даже учитывая увеличение кол-ва крови во время беременности) приводит к нарушению коронарного кровотока, ишемии миокарда,

артериальной гипотонии.

6) Синдром Эйзенменгера — развитие необратимой легочной гипертензии вследствие сброса крови слева направо в результате сообщения между системной (большой круг кровообращения) и легочной (малый круг кровообращения) циркуляцией.