- •Растительные сообщества

- •ФИТОЦЕНОЗ или растительное сообщество

- •По В.Н. Сукачеву следует различать три основные группы взаимодействий между растениями:

- •Контактные взаимоотношения могут оформляться при срастании органов и без срастания. Срастание происходит при

- •Трансабиотические взаимоотношения

- •Аллелопатия

- •Трансбиотические взаимоотношения

- ••Количество видов в луговом фитоценозе может варьировать от 2-3 до 100 и более.

- •Наиболее флористически богатые луговые фитоценозы создаются там, где ни один вид растений не

- •Луговые фитоценозы часто флористически неполночленны. Причиной этому могут быть следующие обстоятельства:

- •Л.Г. Раменский, который ввел представление о флористической полночленности и неполночленности фитоценозов, различал следующие

- •Количественные соотношения компонентов луговых фитоценозов

- •Т.А. Работнов предлагает классификацию:

- •Луговые фитоценозы подвержены непрерывным изменениям. По вегетационному сезону закономерно или случайно изменяется их

- •Сезонная изменчивость луговых фитоценозов

- •Разногодичная изменчивость

- •Фитоценозы не существуют вечно, рано или поздно одни сменяются другими, т.е. происходят сукцессии.

- •Классификация природных кормовых угодий и их характеристика

- •Классификационные единицы комплексной классификации –

- •Все перечисленные классификационные единицы выделяют в пределах четырех групп природных зон и трех

- •В каждой группе природных зон выделяют классы сенокосов и пастбищ:

- •Всего в лесостепной и степной зонах выделено семь классов, в полупустынной и пустынной

- •Название подкласса начинается с названия свойственной ему хозяйственно-ботанической группировки (злаковые, осоковые, полынные, злаково-разнотравные,

- •Типы кормовых угодий выделяют на основе экологических шкал по увлажнению (индекс У), богатству

- •Модификация объединяет кормовые угодья одного и того же типа, в растительном покрове которых

- •Кормовые угодья тундровой, лесотундровой зон

- •Тундровые пастбища простираются полосой шириной 50-400 км вдоль побережья Северного Ледовитого океана и

- •Алектория Кладония

- •Практически весь год, особенно весной и летом, олени поедают почки, листья, кору, молодые

- •Лесотундровые пастбища используются практически круглогодично. Летом для выпаса выбирают пастбища с хорошо поедаемыми

- •Лесотундра

- •Равнинные сенокосы и пастбища лесной, лесостепной, степной и полупустынной зон

- •В лесной зоне класс равнинных лугов подразделяется на подклассы

- •Абсолютные суходолы занимают наиболее высокие элементы рельефа, условия водного и минерального питания растений

- •Кошачья лапка

- •Овсяница овечья Ожика многоцветковая

- •Для нормальных суходолов характерны более влагоемкие и плодородные почвы. Преобладающие растения на них:

- •Суходолы временно избыточного увлажнения располагаются на пониженных, достаточно ровных элементах рельефа и имеют

- •В европейской лесной зоне, особенно в южной ее части, обычны кормовые угодья на

- •Остепненные луга с наличием в травостоях овсяницы ленской, мятлика кистевидного, тонконога гребенчатого, осок

- •Многие равнинные луга лесной зоны образовались на месте лесов, кустарников и болот и

- •Равнинные сенокосы и пастбища лесостепи и степи подразделяются на классы:

- •По мере продвижения к югу усиливается ксерофитизация растительного покрова. Луговые степи постепенно сменяются

- •Полупустынные кормовые угодья располагаются практически только в Северо-Западном Прикаспии, их подразделяют на два

- •Низинные сенокосы и пастбища

- •Пойменные сенокосы и пастбища

- •Длительность затопления. В зависимости от того, на какое время вы-ходит вода из берегов,

- •Поймы средних и крупных рек в поперечном направлении во многих местах можно подразделить

- •Болотные сенокосы и пастбища

- •Болотные пастбища

- •ЛИМАН

- •Алласы

- •Лесные сенокосы и пастбища

Наиболее флористически богатые луговые фитоценозы создаются там, где ни один вид растений не может быть абсолютным доминантом, т. е. использовать ресурсы в большей степени, чем все другие компоненты, вместе взятые. Подобные условия создаются на умеренно сухих лугах с достаточно богатыми почвами. Особые условия для формирования флористического состава создаются в луговых фитоценозах, испытывающих воздействие выпаса скота повышенной интенсивности. Сильное вытаптывание и стравливание выносят лишь немногие виды луговых растений, поэтому видовой состав таких лугов очень беден. Обеднение флористического состава фитоценозов пастбищ происходит не в результате экотопического и фитоценотического отбора, а в связи с воздействием пастбищных животных. Флористический состав луговых фитоценозов зависит от их возраста и происхождения.

Луговые фитоценозы часто флористически неполночленны. Причиной этому могут быть следующие обстоятельства:

1.Малый возраст луга. С увеличением длительности существования луга увеличивается вероятность заноса извне зачатков большого числа видов.

2.Отсутствие видов, способных входить в состав фитоценоза из окру-жающей его растительности, и затруднения в приносе их зачатков из более отдаленных мест.

3.Отмирание особей видов, входивших ранее в состав компонентов фи-тоценоза и способных произрастать в данных условиях и в настоящее время.

Л.Г. Раменский, который ввел представление о флористической полночленности и неполночленности фитоценозов, различал следующие категории фитоценозов:

1.Абсолютно полночленные – идеальные фитоценозы, почти нереальные.

2.Туземнополночленные, включающие все виды местной флоры, способные произрастать в данных условиях.

3.Практически полночленные фитоценозы, в состав которых входят почти все виды местной флоры, способные произрастать в данных условиях, за исключением немногих видов, не имеющих большого значения в определении свойств этих фитоценозов.

4.Явно неполночленные фитоценозы. Неполночленность часто означает возможность введения в их состав путем подсева ценных кормовых растений.

Количественные соотношения компонентов луговых фитоценозов

К важнейшим признакам организации луговых фитоценозов относится общее число особей на единицу площади.

Т.А. Работнов предлагает классификацию:

•1. Доминанты – растения, доминирующие в фитоценозах.

•2. Детерминанты – виды, способные устойчиво доминировать, с сильно

•выраженной средообразующей способностью (эдификаторы).

•3. Виоленты – многолетние растения, которые в благоприятных условиях могут создавать монодоминантные сообщества.

•4. Субвиоленты – многолетние растения, способные в благоприятных

•условиях создавать монодоминантные сообщества, но недостаточно конкурентоспособные.

•5. Патиенты – многолетние растения, адаптирующиеся к произрастанию в условиях недостатка влаги, элементов минерального питания или на

•почвах повышенной кислотности.

• 6. Субпатиенты – виды, сходные по отношению к среде с растениями

•предыдущей группы.

•7. Временные доминанты.

•8. Ассектаторы (аддиторы) – растения, не способные доминировать.

•9. Растения – паразиты.

•10. Симбиотрофные растения.

Луговые фитоценозы подвержены непрерывным изменениям. По вегетационному сезону закономерно или случайно изменяется их состояние (внешний вид, масса надземных органов, ее вертикальное распределение, соотношение компонентов, продуктивность). То же происходит и по годам. Наряду с этим на лугах происходят смены одних фитоценозов другими –сукцессии. Любой фитоценоз в любое время отражает особенности сезона, года, и сукцессионного состояния.

Сезонная изменчивость луговых фитоценозов

Это ежегодная изменчивость луговых фитоценозов

Разногодичная изменчивость

Замечено, что на лугах от года к году происходят значительные изменения в их урожайности и количественном соотношении компонентов. Эта форма изменчивости называется разногодичной или погодичной изменчивостью, или флюктуацией. Причинами ее являются изменения условий произрастания растений, связанные с различиями в метеорологических и гидрологических условиях отдельных лет; особенности жизненного цикла некоторых компонентов; колебания численности и активности фитофагов и фитопаразитов; различия в форме и интенсивности эксплуатации.

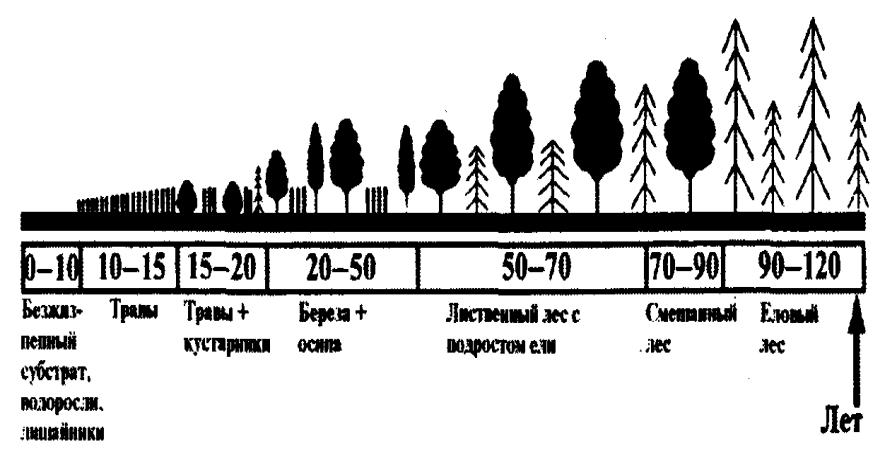

Фитоценозы не существуют вечно, рано или поздно одни сменяются другими, т.е. происходят сукцессии. Любые сукцессии на лугах, и в первую очередь использующихся как сенокосы и пастбища, тесно связаны с влиянием человека. На вторичных лугах, где влияние человека прекращается, происходят демутационные процессы – возврат к типу биогеоценоза, на месте которого человек создал луг, если условия экотопа не изменились коренным образом и существует возможность инвазии зачатков соответствующих видов растений.