- •2.Характеристика белковых веществ. Элементарный состав белка. Значение белков для организма: белки – ферменты, белки – гормоны, структурные белки, белки – рецепторы, транспортные белки, антитела.

- •3. Аминокислоты как структурные элементы белка. Классификация аминокислот. Физико-химические свойства аминокислот. Общность строения, оптическая изомерия, амфотерность, сродство радикалов к воде.

- •4. Структурная организация белков. Типы связей, участвующие в формировании первичной, вторичной, третичной и четвертичной структур.

- •5. Физико-химические свойства белков. Денатурация белка. Использование процесса денатурации в медицине.

- •1)Белки –коллоидные растворы.

- •2) Суммарный заряд белка.

- •3)Растворимость

- •4)Амфотерность (за счёт аминокислот, см. 2 вопрос)

- •6. Белки как амфотерные электролиты. Поведение белков в электрическом поле. Электрофорез. Применение его во врачебной практике. Изометрическая точка белков. Определение суммарного заряда белка.

- •7. Классификация белков. Важнейшие представители протеинов и протеидов. Биологические функции белков.

- •8. Нуклеопротеиды. Химический состав белковой и простетической группы. Структурные компоненты нуклеиновых кислот. Номенклатура нуклеотидов, нуклеозидов, азотистых оснований. Их химическое строение.

- •9. Гемоглобин. Строение и свойства. Окси-, карбокси-,карб- метгемоглобин. Вариации первичной структуры и свойства гемоглобина. Гемоглобинопатии.

- •10. Хромопротеиды. Гемоглобин, миоглобин, каталаза, цитохромоксидаза, цитохромы. Их химическая природа и значение для организма.

- •12. Фосфопротеиды. Способ связи простетической группы с белковым компонентом. Значение в обмене веществ. Металлопротеиды и их биологическая роль в тканевом дыхании.

- •13. Липопротеиды. Химическое строение, представители, роль в обмене веществ. Состав и строение транспортных липопротеидов крови.

- •15. Роль и значение ферментов в процессе жизнедеятельности. Ферменты как биологические катализаторы. Химическая природа ферментов. Ферменты простые и сложные. Апофермент и кофермент.

- •Особенности ферментов как биологических катализаторов

- •16. Понятие об изоферментах. Лактатдегидрогеназа. Определение изоферментов с целью диагностики болезней.

- •17. Ингибиторы ферментов. Типы ингибирования. Конкурентное, неконкурентное,аллостерическое ингибирование. Использование ингибиторов ферментов в качестве лекарств.

- •Необратимое ингибирование

- •Механизм необратимого ингибирования ацетилхолинэстеразы

- •Механизм необратимого ингибирования циклооксигеназы

- •Обратимое ингибирование

- •Конкурентное ингибирование

- •Конкурентное ингибирование сукцинатдегидрогеназы

- •Смешанное ингибирование

- •1)Действие многих лекарственных средств

- •18. Изменение активности ферментов при заболеваниях. Наследственные энзимопатии. Определение активности ферментов в плазме с целью диагностики болезней.

- •19. Ферменты пищеварительной системы, гидролизующие углеводы, липиды, белки.

- •20. Особенности ферментативного катализа. Специфичность действия ферментов. Особенности ферментативного катализа.

- •21. Кинетика ферментативных реакций. Факторы, определяющие скорость ферментативных реакций. Кинетика ферментативных реакций –

- •22. Активный центр и механизм действия ферментов, специфичность.

- •23. Кофакторы ферментов и их роль в катализе. Витамины - как предшественники коферментов. Гиповитаминозы, их причины и проявления.

- •24. Современная классификация ферментов. Номенклатура. Тип катализируемых реакций. Примеры.

- •Изменение активности фермента при фосфорилировании-дефосфорилировании

- •26. Регуляция активности ферментов путем ассоциации/диссоциации протомеров.

- •27. Применение ферментов в медицине. Энзимодиагностика и энзимотерапия.

- •29. Биосинтез днк (репликация). Принцип комплементарности азотистых оснований. Биологический генетический код.

- •30. Биосинтез рнк (транскрипция), рнк-полимеразы. Типы рнк и их биологическая роль.

- •31. Современные представления о синтезе белка. Регуляция биосинтеза белка.

- •32. Витамины. Понятие о гипо- и гипервитаминозах. Механизм действия витаминов. Классификация витаминов. Важнейшие представители витаминов. Их биологическое значение.

- •33. Жирорастворимые витамины. Витамин а. Химическая природа, свойства, распространение, потребность, роль в обмене веществ. Авитаминозы.

- •34. Витамины группы д. Химическая природа и свойства. Роль в обмене веществ. Биохимическая характеристика патогенеза рахита.

- •35. Витамин е. Химическое строение, свойства, роль в обмене веществ.

- •36. Витамин к. Химическое строение, свойства, роль в обмене веществ.

- •37. Водорастворимые витамины. Витамин в1 . Химическая природа нарушений в обмене веществ при в1 -авитаминозе. Распространение, потребность.

- •38. Витамин в2 . Химическое строение, распространение, суточная потребность, участие в построении флавиновых ферментов. Авитаминоз.

- •39. Витамин в6 , его производные. Химическое строение, распространение, суточная потребность, симптомы авитаминозов. Коферментная роль витамина в6 .

- •41. Пантотеновая кислота. П-аминобензойная кислота. Химическая природа, свойства, роль в обмене веществ. Авитаминозы.

- •42. Витамин н (биотин). Биологическая роль, участие в обмене веществ. Химическая природа, авитаминоз.

- •43. Фолиевая кислота. Тетрагидрофолиевая кислота. Синтез одноуглеродистых радикалов. Химическая природа, биологическая роль. Авитаминозы. Участие в обмене веществ.

- •44. Витамин с. Авитаминоз. Химическая природа, содержание в пищевых продуктах, потребность, роль в обмене веществ.

- •45. Гомоны. Химическая природа,механизм действия,их роль в регуляции обмена веществ.

- •47. Гормоны панкреатической(поджелудочной) железы.

- •48. Гормоны мозгового вещества надпочечников.

- •49. Гормоны коры надпочесников.

- •50. Гормоны передней доли гипофиза.

- •51. Гормоны задней доли гипофиза.

- •52. Механизм действия гормонов.Мембранный и внутриклеточный типы гормоныльной регуляции.

- •53. Аденилатциклазная система передачи сигналов,роль g-белков в трансдукции сигнала.

- •55. Окислительное декарбоксилирование пирувата.

- •56. Окисление ацетил-КоА в цикле Кребса. Связь между общими путями катаболизма и цепью переноса электронов и протонов. Цикл трикарбоновых кислот

- •Образование цитрата

- •Превращение цитрата в изоцитрат

- •Окислительное декарбоксилирование изоцитрата

- •Превращение сукцинил-КоА в сукцинат

- •Дегидрирование сукцината

- •Образование малата из фумарата

- •Дегидрирование малата

- •57. Механизм образования атф. Окислительное фосфорилирование. Отличие от субстратного фосфорилирования.

- •58. Углеводы пищи: строение, переваривание. Механизмы трансмембранного переноса глюкозы. Примеры нарушения переваривания углеводов.

- •59. Метаболизм глюкозы в клетках.

- •61. Аэробное окисление углеводов. Ферменты, участвующие в этих процессах.

- •62. Анаэробное расщепление глюкозы в тканях. Гликолиз и гликогенолиз. Ферменты, роль этого процесса.

- •63. Глюконеогенез. Взаимосвязь гликолиза и глюконеогенеза (цикл Кори).

- •64. Апотомический распад углеводов. Биологическое значение пентозофосфатного цикла.

- •Значение пентозофосфатного пути

- •65. Энергетический выход окисления одной молекулы глюкозы при гликолизе, аэробном окислении и прямом окислении. Регуляция углеводного обмена

- •67.Значение белков в питании. Азотистый баланс и азотистое равновесие. Заменимые и незаменимые аминокислоты.

- •69. Катаболизм аминокислот (реакция дезаминирования).

- •71. Обмен аммиака. Механизм токсического действия аммиака. Связывание (обезвреживание) аммиака.

- •72. Орнитиновый цикл (цикл мочевины). Наследственные нарушения орнитинового цикла и их основные проявления.

- •73. Заменимые и незаменимые а/к. Биосинтез заменимых.

- •74. Обмен серина и глицина. Роль фолиевой кислоты в обмене аминокислот. Участие глицина в синтезе креатина и глутатиона.

- •75. Особенности обмена метионина. Синтез фосфатидилхолина. Синтез карнитина. Синтез креатина и креатинфосфата.Образование цистеина из метионина.

- •79. Структура, классификация и свойства основных липидов организма человека. Химическое строение и биологическая роль. Фосфолипиды, сфинголипиды, цереброзиды, гликолипиды

- •80. Переваривание и всасывание липидов в жкт. Роль желчных кислот. Механизм всасывания жиров. Нарушения в переваривании липидов. Транспорт жиров из кишечника.

- •81. Современная теория окисления жирных кислот с четным и нечетным числом углеродных атомов. Общий выход энергии при окислении жирных кислот до со2 и н2о.

- •82. Пути образования и использования ацетоуксусной кислоты в организме. Нарушение и регуляция липидного обмена.

- •83. Биосинтез триацилглицеридов и фосфолипидов. Функции фосфолипидов. Регуляция и патология липидного обмена.

- •84. Обмен стероидов. Биосинтез холестерина. Холестерин как предшественник ряда других стероидов. Нарушение обмена холестерина.

- •85. Биосинтез жирных кислот. Регуляция синтеза жирных кислот. Источники цитоплазматического ацетил-КоА. Роль биотина, надфн2, апб в синтезе жирных кислот.

- •86. Синтез желчных кислот, регуляция процесса. Их роль в переваривании и всасывании липидов. Желчно-каменная болезнь.

- •87. Гиперхолестеролемия. Механизм развития атеросклероза и основные подходы к лечению.

- •88. Регуляция обмена углеводов, липидов и аминокислот.

- •89. Биохимические представления о сахарном диабете: важнейшие изменения гормонального статуса и метаболизма при сахарном диабете.

- •90. Регуляция водно-солевого обмена гормонами. Вазопрессин и альдостерон: строение и механизм действия.

- •91. Ренин-альдостерон-ангиотензиновая система. Биохимические механизмы развития почечной гипертонии. Нарушения водно-солевого обмена.

- •92. Паратгормон и кальцитонин: химическая природа, механизм действия, влияние на обмен кальция и фосфатов. Гипо- и гиперкальциемия.

- •95. Механизмы обезвреживания токсических веществ в печени. Микросомальное окисление. Реакции конъюгации.

- •96. Биотрансформация лекарств в печени.

- •98. Ферменты крови их диагностическое значение.

- •99. Структурная организация и основные компоненты мембран. Строение и функции липидов мембран

- •Характеристика мембранных белков

- •Липидный состав мембран

- •100. Избирательная проницаемость мембран. Механизмы переноса веществ через мембраны (примеры).

59. Метаболизм глюкозы в клетках.

Попав в клетку, глюкоза сразу же фосфорилируется. Фосфорилирование глюкозы решает сразу несколько задач:

•фосфатный эфир глюкозы не в состоянии выйти из клетки, так как молекула отрицательно заряжена и отталкивается от фосфолипидной поверхности мембраны;

•наличие заряженной группы обеспечивает правильную ориентацию молекулы в активном центре фермента;

•уменьшается концентрация свободной (нефосфорилированной) глюкозы, что способствует диффузии новых молекул из крови.

ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ ГЛЮКОЗЫ

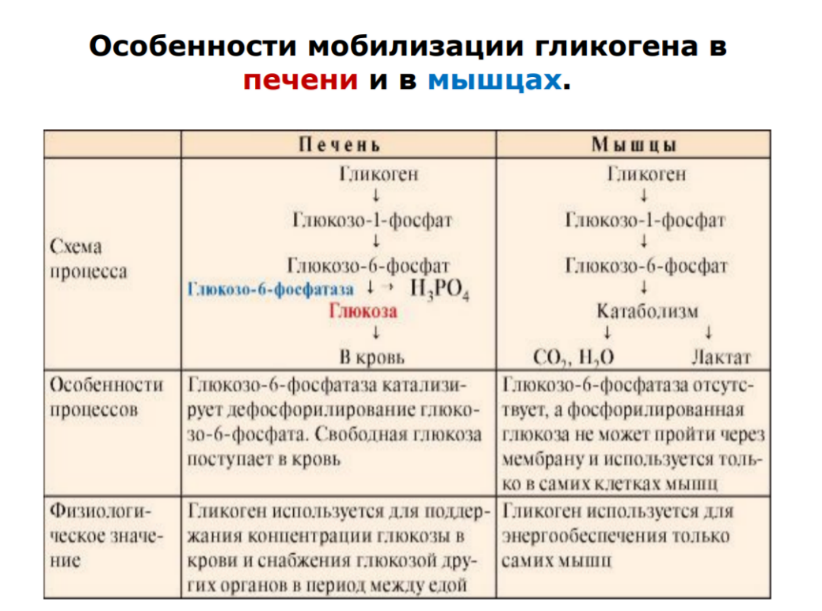

Наибольшие запасы гликогена имеются в печени и скелетных мышцах, но вообще гликоген способен синтезироваться во всех тканях. Резервы гликогена в клетках используются в зависимости от функциональных особенностей клеток. Гликоген печени расщепляется при снижении концентрации глюкозы в крови,прежде всего между приемами пищи. Через 12-18 часов голодания запасы гликогена в печени полностью истощаются. В мышцах количество гликогена снижается обычно только после физической нагрузки – длительной и напряженной. Повышение содержания гликогена в мышцах отмечается в период восстановления при приеме богатой углеводами пищи. В печени гликоген накапливается после еды.

Такие отличия печени и мышц обусловлены наличием различных изоферментов гексокиназы, фермента, который фосфорилирует глюкозу в глюкозо-6-фосфат.

Для печени характерен изофермент, получивший собственное название – глюкокиназа. Отличиями этого фермента от гексокиназ других тканей являются:

•в низком сродстве к глюкозе, что ведет к захвату глюкозы печенью только при ее высокой концентрации в крови (после еды);

•продукт реакции – глюкозо-6-фосфат – не ингибирует фермент, в то время как в других тканях гексокиназа чувствительна к такому влиянию.

Благодаря этим отличиям гепатоцит может эффективно захватывать глюкозу после еды и метаболизировать ее в любом направлении.

Например, при переполнении запасов гликогена накапливающийся глюкозо-6- фосфат не подавляет глюкокиназу и усвоение глюкозы, а просто идет на окисление до ацетил-S-КоА и в пентозофосфатный цикл, что в целом увеличивает синтез липидов.

Регуляция глюкокиназы: активация – андрогены и инсулин, подавление – глюкокортикоиды и эстрогены

60. Биосинтез и мобилизация гликогена в тканях. Активная и неактивная форма гликогенфосфорилазы и гликогенсинтетазы, механизм их взаимодействия, физиологическое значение резервирования и мобилизации гликогена. Гликогенозы и агликогенозы.

Гликоген - основной резервный полисахарид в клетках животных. разветвленный гомополисахарид, мономер- глюкоза. Остатки глюкозы соединены в линейных участках а1,4- гликозидными связями, а в местах разветвления - связями α1,6.

Гликоген депонируется главным образом в печени и скелетных мышцах и хранится в цитозоле клеток в форме гранул (d=10-40 нм). Гранулы гликогена плохо растворимы в воде и не влияют на осмотическое давление в клетке. С гранулами связаны ферменты, участвующие в обмене гликогена.

Синтез гликогена –гликогенез. Наибольшие запасы гликогена находятся в печени и скелетных мышцах. В мышцах количество гликогена снижается во время физической нагрузки. Накопление гликогена здесь отмечается в период восстановления, особенно при приеме богатой углеводами пищи.

Ферменты:

1.Фосфоглюкомутаза – превращает глюкозо-6- фосфат в глюкозо-1-фосфат; Глюкозо -1 фосфат вовлекается в синтез гликогена.

2. Глюкозо-1-фосфатуридилтрансфераза – фермент, осуществляющий ключевую реакцию синтеза – образование уридиндифосфатглюкозы (УДФ-глюкоза). УДФ-глюкоза –источник глюкозы для сборки цепи гликогена.

3. Гликогенсинтаза – образует α1,4- гликозидные связи и удлиняет гликогеновую цепочку, присоединяя активированный С1 УДФ-глюкозы к С 4 концевого остатка гликогена;

4. Амило-α1,4-α1,6-гликозилтрансфераза," гликоген-ветвящий" фермент – переносит фрагмент с минимальной длиной в 6 остатков глюкозы на соседнюю цепь с образованием α1,6-гликозидной связи.

Мобилизация (распад) гликогена - гликогенолиз. Гликогенолиз активируется при недостатке глюкозы в клетке (голод, мышечная работа).

1. Фосфорилаза гликогена (кофермент пиридоксальфосфат) – расщепляет α-1,4- гликозидные связи с образованием глюкозо-1-фосфата.

2. α(1,4)-α(1,4)-Глюкантрансфераза (олиготрансфераза) – переносит фрагмент из трех остатков глюкозы на другую цепь с образованием α1,4-гликозидной связи.

3. α1,6-глюкозидаза, ("деветвящий" фермент) – гидролизует α1,6-гликозидную связь с высвобождением свободной (нефосфорили рованной) глюкозы. В результате образуется цепь без ветвлений, вновь доступная для фосфорилазы.

Переключение синтеза и мобилизации гликогена в печени и мышцах происходит при переходе из абсорбтивного состояния в постабсорбтивное и из состояния покоя в режим физической работы. В переключении этих метаболических путей в печени участвуют гормоны - инсулин, глюкагон и адреналин, а в мышцах - инсулин и адреналин.

Влияние гормонов на синтез и распад гликогена осуществляется путем изменения в противоположном направлении активности двух ключевых ферментов: гликогенсинтазы и гликогенфосфорилазы с помощью их фосфорилирования и дефосфорилирования.

Гликогенфосфорилаза

существует в

2 формах:

Гликогенфосфорилаза

существует в

2 формах:

1) фосфорилированная - активная (форма а); 2) дефосфорилированная - неактивная (форма в).

Фосфорилирование осуществляется путём переноса фосфатного остатка с АТФ на гидроксильную группу одного из сериновых остатков фермента. Следствие этого - конформационные изменения молекулы фермента и его активация.

Взаимопревращения 2 форм гликогенфосфорилазы обеспечиваются действием ферментов киназы фосфорилазы и фосфопротеинфосфатазы (фермент, структурно связанный с молекулами гликогена). В свою очередь, активность киназы фосфорилазы и фосфопротеинфосфатазы также регулируется путём фосфорилирования и дефосфорилирования.

Активация киназы фосфорилазы происходит под действием протеинкиназы А - ПКА (цАМФ-зависимой). цАМФ сначала активирует протеинкиназу А, которая фосфорилирует киназу фосфорилазы, переводя её в активное состояние, а та, в свою очередь, фосфорилирует гликогенфосфорилазу. Синтез цАМФ стимулируется адреналином и глюкагоном.

Активация фосфопротеинфосфатазы происходит в результате реакции фосфорилирования, катализируемой специфической протеинкиназой, которая, в свою очередь, активируется инсулином посредством каскада реакций с участием других белков и ферментов. Активируемая инсулином протеинкиназа фосфорилирует и тем самым активирует фосфопротеинфосфатазу. Активная фосфопротеинфосфатаза дефосфорилирует и, следовательно, инактивирует киназу фосфорилазы и гликогенфосфорилазу.

Влияние инсулина на активность гликогенсинтазы и киназы фосфорилазы. ФП-фосфатаза (ГР) - фосфопротеинфосфатаза гранул гликогена. ПК (pp90S6) - протеинкиназа, активируемая инсулином.

Активность гликогенсинтазы также изменяется в результате фосфорилирования и дефосфорилирования. Однако есть существенные различия в регуляции гликогенфосфорилазы и гликогенсинтазы:

фосфорилирование гликогенсинтазы катализирует ПК А и вызывает её инактивацию;

дефосфорилирование гликогенсинтазы под действием фосфопротеинфосфатазы, наоборот, её активирует.

Гликогеновые болезни - это группа наследственных заболеваний, причинами которых являются дефекты ферментов, участвующих в синтезе или распаде гликогена, а также в регуляции этих процессов .

Гликогенозы (болезни накопления гликогена) обусловлены дефектом ферментов, участвующих в распаде гликогена. Гликогеноз проявляется избыточным накоплением гликогена в печени, сердечной и скелетных мышцах, почках, легких и других органах. Гликоген может иметь как нормальную структуру, так и измененную. Результатом нарушения распада гликогена является гипогликемия . Гликогенозы различаются характером и локализацией дефектного фермента.

Агликогенозы являются следствием нарушения синтеза гликогена и сопровождаются снижением его содержания в тканях. Результатом также является гипогликемия.