- •2.Характеристика белковых веществ. Элементарный состав белка. Значение белков для организма: белки – ферменты, белки – гормоны, структурные белки, белки – рецепторы, транспортные белки, антитела.

- •3. Аминокислоты как структурные элементы белка. Классификация аминокислот. Физико-химические свойства аминокислот. Общность строения, оптическая изомерия, амфотерность, сродство радикалов к воде.

- •4. Структурная организация белков. Типы связей, участвующие в формировании первичной, вторичной, третичной и четвертичной структур.

- •5. Физико-химические свойства белков. Денатурация белка. Использование процесса денатурации в медицине.

- •1)Белки –коллоидные растворы.

- •2) Суммарный заряд белка.

- •3)Растворимость

- •4)Амфотерность (за счёт аминокислот, см. 2 вопрос)

- •6. Белки как амфотерные электролиты. Поведение белков в электрическом поле. Электрофорез. Применение его во врачебной практике. Изометрическая точка белков. Определение суммарного заряда белка.

- •7. Классификация белков. Важнейшие представители протеинов и протеидов. Биологические функции белков.

- •8. Нуклеопротеиды. Химический состав белковой и простетической группы. Структурные компоненты нуклеиновых кислот. Номенклатура нуклеотидов, нуклеозидов, азотистых оснований. Их химическое строение.

- •9. Гемоглобин. Строение и свойства. Окси-, карбокси-,карб- метгемоглобин. Вариации первичной структуры и свойства гемоглобина. Гемоглобинопатии.

- •10. Хромопротеиды. Гемоглобин, миоглобин, каталаза, цитохромоксидаза, цитохромы. Их химическая природа и значение для организма.

- •12. Фосфопротеиды. Способ связи простетической группы с белковым компонентом. Значение в обмене веществ. Металлопротеиды и их биологическая роль в тканевом дыхании.

- •13. Липопротеиды. Химическое строение, представители, роль в обмене веществ. Состав и строение транспортных липопротеидов крови.

- •15. Роль и значение ферментов в процессе жизнедеятельности. Ферменты как биологические катализаторы. Химическая природа ферментов. Ферменты простые и сложные. Апофермент и кофермент.

- •Особенности ферментов как биологических катализаторов

- •16. Понятие об изоферментах. Лактатдегидрогеназа. Определение изоферментов с целью диагностики болезней.

- •17. Ингибиторы ферментов. Типы ингибирования. Конкурентное, неконкурентное,аллостерическое ингибирование. Использование ингибиторов ферментов в качестве лекарств.

- •Необратимое ингибирование

- •Механизм необратимого ингибирования ацетилхолинэстеразы

- •Механизм необратимого ингибирования циклооксигеназы

- •Обратимое ингибирование

- •Конкурентное ингибирование

- •Конкурентное ингибирование сукцинатдегидрогеназы

- •Смешанное ингибирование

- •1)Действие многих лекарственных средств

- •18. Изменение активности ферментов при заболеваниях. Наследственные энзимопатии. Определение активности ферментов в плазме с целью диагностики болезней.

- •19. Ферменты пищеварительной системы, гидролизующие углеводы, липиды, белки.

- •20. Особенности ферментативного катализа. Специфичность действия ферментов. Особенности ферментативного катализа.

- •21. Кинетика ферментативных реакций. Факторы, определяющие скорость ферментативных реакций. Кинетика ферментативных реакций –

- •22. Активный центр и механизм действия ферментов, специфичность.

- •23. Кофакторы ферментов и их роль в катализе. Витамины - как предшественники коферментов. Гиповитаминозы, их причины и проявления.

- •24. Современная классификация ферментов. Номенклатура. Тип катализируемых реакций. Примеры.

- •Изменение активности фермента при фосфорилировании-дефосфорилировании

- •26. Регуляция активности ферментов путем ассоциации/диссоциации протомеров.

- •27. Применение ферментов в медицине. Энзимодиагностика и энзимотерапия.

- •29. Биосинтез днк (репликация). Принцип комплементарности азотистых оснований. Биологический генетический код.

- •30. Биосинтез рнк (транскрипция), рнк-полимеразы. Типы рнк и их биологическая роль.

- •31. Современные представления о синтезе белка. Регуляция биосинтеза белка.

- •32. Витамины. Понятие о гипо- и гипервитаминозах. Механизм действия витаминов. Классификация витаминов. Важнейшие представители витаминов. Их биологическое значение.

- •33. Жирорастворимые витамины. Витамин а. Химическая природа, свойства, распространение, потребность, роль в обмене веществ. Авитаминозы.

- •34. Витамины группы д. Химическая природа и свойства. Роль в обмене веществ. Биохимическая характеристика патогенеза рахита.

- •35. Витамин е. Химическое строение, свойства, роль в обмене веществ.

- •36. Витамин к. Химическое строение, свойства, роль в обмене веществ.

- •37. Водорастворимые витамины. Витамин в1 . Химическая природа нарушений в обмене веществ при в1 -авитаминозе. Распространение, потребность.

- •38. Витамин в2 . Химическое строение, распространение, суточная потребность, участие в построении флавиновых ферментов. Авитаминоз.

- •39. Витамин в6 , его производные. Химическое строение, распространение, суточная потребность, симптомы авитаминозов. Коферментная роль витамина в6 .

- •41. Пантотеновая кислота. П-аминобензойная кислота. Химическая природа, свойства, роль в обмене веществ. Авитаминозы.

- •42. Витамин н (биотин). Биологическая роль, участие в обмене веществ. Химическая природа, авитаминоз.

- •43. Фолиевая кислота. Тетрагидрофолиевая кислота. Синтез одноуглеродистых радикалов. Химическая природа, биологическая роль. Авитаминозы. Участие в обмене веществ.

- •44. Витамин с. Авитаминоз. Химическая природа, содержание в пищевых продуктах, потребность, роль в обмене веществ.

- •45. Гомоны. Химическая природа,механизм действия,их роль в регуляции обмена веществ.

- •47. Гормоны панкреатической(поджелудочной) железы.

- •48. Гормоны мозгового вещества надпочечников.

- •49. Гормоны коры надпочесников.

- •50. Гормоны передней доли гипофиза.

- •51. Гормоны задней доли гипофиза.

- •52. Механизм действия гормонов.Мембранный и внутриклеточный типы гормоныльной регуляции.

- •53. Аденилатциклазная система передачи сигналов,роль g-белков в трансдукции сигнала.

- •55. Окислительное декарбоксилирование пирувата.

- •56. Окисление ацетил-КоА в цикле Кребса. Связь между общими путями катаболизма и цепью переноса электронов и протонов. Цикл трикарбоновых кислот

- •Образование цитрата

- •Превращение цитрата в изоцитрат

- •Окислительное декарбоксилирование изоцитрата

- •Превращение сукцинил-КоА в сукцинат

- •Дегидрирование сукцината

- •Образование малата из фумарата

- •Дегидрирование малата

- •57. Механизм образования атф. Окислительное фосфорилирование. Отличие от субстратного фосфорилирования.

- •58. Углеводы пищи: строение, переваривание. Механизмы трансмембранного переноса глюкозы. Примеры нарушения переваривания углеводов.

- •59. Метаболизм глюкозы в клетках.

- •61. Аэробное окисление углеводов. Ферменты, участвующие в этих процессах.

- •62. Анаэробное расщепление глюкозы в тканях. Гликолиз и гликогенолиз. Ферменты, роль этого процесса.

- •63. Глюконеогенез. Взаимосвязь гликолиза и глюконеогенеза (цикл Кори).

- •64. Апотомический распад углеводов. Биологическое значение пентозофосфатного цикла.

- •Значение пентозофосфатного пути

- •65. Энергетический выход окисления одной молекулы глюкозы при гликолизе, аэробном окислении и прямом окислении. Регуляция углеводного обмена

- •67.Значение белков в питании. Азотистый баланс и азотистое равновесие. Заменимые и незаменимые аминокислоты.

- •69. Катаболизм аминокислот (реакция дезаминирования).

- •71. Обмен аммиака. Механизм токсического действия аммиака. Связывание (обезвреживание) аммиака.

- •72. Орнитиновый цикл (цикл мочевины). Наследственные нарушения орнитинового цикла и их основные проявления.

- •73. Заменимые и незаменимые а/к. Биосинтез заменимых.

- •74. Обмен серина и глицина. Роль фолиевой кислоты в обмене аминокислот. Участие глицина в синтезе креатина и глутатиона.

- •75. Особенности обмена метионина. Синтез фосфатидилхолина. Синтез карнитина. Синтез креатина и креатинфосфата.Образование цистеина из метионина.

- •79. Структура, классификация и свойства основных липидов организма человека. Химическое строение и биологическая роль. Фосфолипиды, сфинголипиды, цереброзиды, гликолипиды

- •80. Переваривание и всасывание липидов в жкт. Роль желчных кислот. Механизм всасывания жиров. Нарушения в переваривании липидов. Транспорт жиров из кишечника.

- •81. Современная теория окисления жирных кислот с четным и нечетным числом углеродных атомов. Общий выход энергии при окислении жирных кислот до со2 и н2о.

- •82. Пути образования и использования ацетоуксусной кислоты в организме. Нарушение и регуляция липидного обмена.

- •83. Биосинтез триацилглицеридов и фосфолипидов. Функции фосфолипидов. Регуляция и патология липидного обмена.

- •84. Обмен стероидов. Биосинтез холестерина. Холестерин как предшественник ряда других стероидов. Нарушение обмена холестерина.

- •85. Биосинтез жирных кислот. Регуляция синтеза жирных кислот. Источники цитоплазматического ацетил-КоА. Роль биотина, надфн2, апб в синтезе жирных кислот.

- •86. Синтез желчных кислот, регуляция процесса. Их роль в переваривании и всасывании липидов. Желчно-каменная болезнь.

- •87. Гиперхолестеролемия. Механизм развития атеросклероза и основные подходы к лечению.

- •88. Регуляция обмена углеводов, липидов и аминокислот.

- •89. Биохимические представления о сахарном диабете: важнейшие изменения гормонального статуса и метаболизма при сахарном диабете.

- •90. Регуляция водно-солевого обмена гормонами. Вазопрессин и альдостерон: строение и механизм действия.

- •91. Ренин-альдостерон-ангиотензиновая система. Биохимические механизмы развития почечной гипертонии. Нарушения водно-солевого обмена.

- •92. Паратгормон и кальцитонин: химическая природа, механизм действия, влияние на обмен кальция и фосфатов. Гипо- и гиперкальциемия.

- •95. Механизмы обезвреживания токсических веществ в печени. Микросомальное окисление. Реакции конъюгации.

- •96. Биотрансформация лекарств в печени.

- •98. Ферменты крови их диагностическое значение.

- •99. Структурная организация и основные компоненты мембран. Строение и функции липидов мембран

- •Характеристика мембранных белков

- •Липидный состав мембран

- •100. Избирательная проницаемость мембран. Механизмы переноса веществ через мембраны (примеры).

Дегидрирование сукцината

Образовавшийся на предьщущем этапе сукцинат превращается в фумарат под действием сукцинатдегидрогеназы. Этот фермент - флавопротеин, молекула которого содержит прочно связанный кофермент FAD. Сукцинат дегидрогеназа прочно связана с внутренней митохондриальной мембраной. Она состоит из 2 субъединиц, одна из которых связана с FAD. Кроме того, обе субъединицы содержат железо-серные центры; одна - Fe2S2, a другая - Fe4S4. В железо-серных центрах атомы железа меняют свою валентность, участвуя в транспорте электронов.

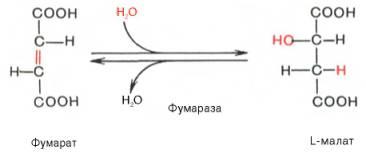

Образование малата из фумарата

Образование малата происходит при участии фермента фумаратгидратазы. Этот фермент более известен как фумараза. Фумараза - олигомерный белок, состоящий из 4 идентичных полипептидных цепей. Он расположен в матриксе митохондрий. Фумаразу относят к ферментам с абсолютной субстратной специфичностью: она катализирует гидратацию только транс-формы фумарата.

Дегидрирование малата

В заключительной стадии цитратного цикла малат дегидрируется с образованием оксалоацетата. Реакцию катализирует NAD-зависимая малатдегидрогеназа, содержащаяся в матриксе митохондрий.

57. Механизм образования атф. Окислительное фосфорилирование. Отличие от субстратного фосфорилирования.

Окислительное фосфорилирование – основной механизм синтеза АТФ в клетке, за счет энергии выделяющейся при тканевом дыхании.

Было установлено, что при тканевом дыхании митохондрий наряду с кислородом используется неорганический фосфат. Соотношение окисления и фосфорилирования определяется коэффициентом Р/О и этот показатель был назван коэффициентом фосфорилирования и зависит от точки вхождения восстановительных эквивалентов в цепь транспорта электронов.

Коэффициент окислительного фосфорилиования (К) – это отношение количества неорганического фосфата, потребляемого в процессе дыхания, к количеству кислорода: Р/О, т.е. К показывает число молей АТФ, образующихся из АДФ и РН на 1 грамм-атом поглощенного кислорода.

Расчет показывает, что в сутки митохондрии образуют более 30 кг АТФ и столько же АТФ расходуется. Скорость окислительного фосфорилирования зависит от содержания АДФ: чем быстрее расходуется АТФ, чем больше накапливается АДФ, тем больше потребность в энергии и, следовательно, в синтезе АТФ. Накопление АТФ сопровождается снижением содержания АДФ. Скорость образования АТФ при этом также уменьшается.

При органической потребности в АТФ падает и скорость переноса электронов и протонов от субстратов – источников энергии, т.е. падает скорость окислительного распада субстратов.

+При субстратном фосфорилировании образование АТФ сопряжено с окислением определенного вещества. Таких реакций известно три. Две из них протекают при гликолизе (глицероальдегид-фосфат → 1,3 дифосфоглицериновая кислота; 2 монофосфопируват → пируват). Обе эти реакции называются реакциями гликолитического фосфорилирования. 3-я реакция (аэробная фаза ЦТК – окислительное фосфорилирование α-кетоглутарата до сукцинил-КоА, затем до сукцинилфосфата, который является источником для образования ГТФ и АТФ. ГТФ, АТФ и другие соединения, при гидролизе связей которых выделяется более 30,5 кДж/моль энергии, называют макроэргами.

Окислительное фосфорилирование состоит из процессов окисления и фосфорилирования, которые между собой сопряжены.

Катаболизм органических веществ в тканях сопровождается потреблением кислорода и выделением СО2. Этот процесс называют тканевым дыханием. Кислород в этом процессе используется как акцептор водорода от окисляемых (дегидрируемых) веществ (субстратов), в результате чего синтезируется вода. Процесс окисления можно представить следующим уравнением: SH2 + 1/2 O2 → S+ H2O. Окисляемые различные органические вещества (S — субстраты), представляют собой метаболиты катаболизма, их дегидрирование является экзоэргическим процессом. Энергия, освобождающаяся в ходе реакций окисления, либо полностью рассеивается в виде тепла, либо частично тратится на фосфорилирование ADP с образованием АТР. Организм превращает около 40% энергии, выделяющейся при окислении, в энергию макроэргических связей АТР. Большинство организмов в биосфере использует этот способ или очень сходный с ним (в качестве терминального акцептора водорода может быть не кислород, а другое соединение) как основной источник энергии, необходимый для синтеза внутриклеточной АТР. Таким путем клетка превращает химическую энергию питательных веществ, поступивших извне, в утилизируемую метаболическую энергию. Реакция дегидрирования и способ превращения выделившейся энергии путем синтеза АТР — это энергетически сопряженные реакции. Целиком весь сопряженный процесс называется окислительным фосфорилированием ADP:

МЕХАНИЗМ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ Для объяснения механизма сопряжения окисления и фосфорилирования были выдвинуты две принципиальные гипотезы. Химическая гипотеза постулирует прямое химическое сопряжение на всех стадиях процесса, как при образовании АТРв процессе гликолиза. Предполагается, что существует интер-медиат, богатый энергией (I ~ X), связывающий процессы окисления и фосфорилирования. Поскольку такое соединение до сих пор не было обнаружено, эта гипотеза в известной мере дискредитирована и в дальнейшем не будет рассматриваться (подробно об этом вопросе можно прочесть в обзоре: Harper, Rodwell and Mayes,- 1979). Хемиосмотическая теорияпостулирует, что при окислении компонентов дыхательной цепи генерируются ионы водорода, которые выходят на наружную сторону сопрягающей мито-хондриальной мембраны. Возникающая в результате асимметричного распределения ионов водорода (протонов, Н+) разность электрохимических потенциалов используется для приведения в действие механизма образования АТР. Были выдвинуты и другие гипотезы; согласно одной из них, энергия окисления запасается в форме изменения конформации молекул, а затем используется для генерирования богатых энергией фосфатных связей

Окислительное фосфорилирование происходит в митохондриях в процессе биологического окисления в дыхательной цепи. Энергия, высвобождающаяся в дыхательной цепи, аккумулируется в макроэргических соединениях АТФ. Энергия, освобождающаяся в процессе биологического окисления только частично рассеивается в виде тепла (около 40%), а большая часть накапливается в форме макроэргических молекул АТФ (около 60%). Молекула АТФ – это универсальный акцептор и донор химической энергии в клетках. Гидролиз каждой макроэргической связи АТФ сопровождается выделением 7,3 килокалорий энергии на 1 грамм-молекулу. В дыхательной цепи при переносе каждой пары электронов на 1 атом кислорода образуется 3 молекулы АТФ, то есть отношение фосфора к кислороду равно трем: P / О = 3. Синтез молекулы АТФ происходит в определенных участках дыхательной цепи. На каждом этапе синтеза АТФ аккумулируется 8 ккал на каждую грамм-молекулу образовавшейся АТФ.

Субстратное фосфорилирование участвует в анаэробном расщеплении глюкозы. За счет субстратного фосфорилирования 1 молекулы глюкозы синтезируется 6 молекул АТФ.

Процесс сопряжения тканевого дыхания и фосфорилирования получил название окислительного фосфорилирования.