- •2.Характеристика белковых веществ. Элементарный состав белка. Значение белков для организма: белки – ферменты, белки – гормоны, структурные белки, белки – рецепторы, транспортные белки, антитела.

- •3. Аминокислоты как структурные элементы белка. Классификация аминокислот. Физико-химические свойства аминокислот. Общность строения, оптическая изомерия, амфотерность, сродство радикалов к воде.

- •4. Структурная организация белков. Типы связей, участвующие в формировании первичной, вторичной, третичной и четвертичной структур.

- •5. Физико-химические свойства белков. Денатурация белка. Использование процесса денатурации в медицине.

- •1)Белки –коллоидные растворы.

- •2) Суммарный заряд белка.

- •3)Растворимость

- •4)Амфотерность (за счёт аминокислот, см. 2 вопрос)

- •6. Белки как амфотерные электролиты. Поведение белков в электрическом поле. Электрофорез. Применение его во врачебной практике. Изометрическая точка белков. Определение суммарного заряда белка.

- •7. Классификация белков. Важнейшие представители протеинов и протеидов. Биологические функции белков.

- •8. Нуклеопротеиды. Химический состав белковой и простетической группы. Структурные компоненты нуклеиновых кислот. Номенклатура нуклеотидов, нуклеозидов, азотистых оснований. Их химическое строение.

- •9. Гемоглобин. Строение и свойства. Окси-, карбокси-,карб- метгемоглобин. Вариации первичной структуры и свойства гемоглобина. Гемоглобинопатии.

- •10. Хромопротеиды. Гемоглобин, миоглобин, каталаза, цитохромоксидаза, цитохромы. Их химическая природа и значение для организма.

- •12. Фосфопротеиды. Способ связи простетической группы с белковым компонентом. Значение в обмене веществ. Металлопротеиды и их биологическая роль в тканевом дыхании.

- •13. Липопротеиды. Химическое строение, представители, роль в обмене веществ. Состав и строение транспортных липопротеидов крови.

- •15. Роль и значение ферментов в процессе жизнедеятельности. Ферменты как биологические катализаторы. Химическая природа ферментов. Ферменты простые и сложные. Апофермент и кофермент.

- •Особенности ферментов как биологических катализаторов

- •16. Понятие об изоферментах. Лактатдегидрогеназа. Определение изоферментов с целью диагностики болезней.

- •17. Ингибиторы ферментов. Типы ингибирования. Конкурентное, неконкурентное,аллостерическое ингибирование. Использование ингибиторов ферментов в качестве лекарств.

- •Необратимое ингибирование

- •Механизм необратимого ингибирования ацетилхолинэстеразы

- •Механизм необратимого ингибирования циклооксигеназы

- •Обратимое ингибирование

- •Конкурентное ингибирование

- •Конкурентное ингибирование сукцинатдегидрогеназы

- •Смешанное ингибирование

- •1)Действие многих лекарственных средств

- •18. Изменение активности ферментов при заболеваниях. Наследственные энзимопатии. Определение активности ферментов в плазме с целью диагностики болезней.

- •19. Ферменты пищеварительной системы, гидролизующие углеводы, липиды, белки.

- •20. Особенности ферментативного катализа. Специфичность действия ферментов. Особенности ферментативного катализа.

- •21. Кинетика ферментативных реакций. Факторы, определяющие скорость ферментативных реакций. Кинетика ферментативных реакций –

- •22. Активный центр и механизм действия ферментов, специфичность.

- •23. Кофакторы ферментов и их роль в катализе. Витамины - как предшественники коферментов. Гиповитаминозы, их причины и проявления.

- •24. Современная классификация ферментов. Номенклатура. Тип катализируемых реакций. Примеры.

- •Изменение активности фермента при фосфорилировании-дефосфорилировании

- •26. Регуляция активности ферментов путем ассоциации/диссоциации протомеров.

- •27. Применение ферментов в медицине. Энзимодиагностика и энзимотерапия.

- •29. Биосинтез днк (репликация). Принцип комплементарности азотистых оснований. Биологический генетический код.

- •30. Биосинтез рнк (транскрипция), рнк-полимеразы. Типы рнк и их биологическая роль.

- •31. Современные представления о синтезе белка. Регуляция биосинтеза белка.

- •32. Витамины. Понятие о гипо- и гипервитаминозах. Механизм действия витаминов. Классификация витаминов. Важнейшие представители витаминов. Их биологическое значение.

- •33. Жирорастворимые витамины. Витамин а. Химическая природа, свойства, распространение, потребность, роль в обмене веществ. Авитаминозы.

- •34. Витамины группы д. Химическая природа и свойства. Роль в обмене веществ. Биохимическая характеристика патогенеза рахита.

- •35. Витамин е. Химическое строение, свойства, роль в обмене веществ.

- •36. Витамин к. Химическое строение, свойства, роль в обмене веществ.

- •37. Водорастворимые витамины. Витамин в1 . Химическая природа нарушений в обмене веществ при в1 -авитаминозе. Распространение, потребность.

- •38. Витамин в2 . Химическое строение, распространение, суточная потребность, участие в построении флавиновых ферментов. Авитаминоз.

- •39. Витамин в6 , его производные. Химическое строение, распространение, суточная потребность, симптомы авитаминозов. Коферментная роль витамина в6 .

- •41. Пантотеновая кислота. П-аминобензойная кислота. Химическая природа, свойства, роль в обмене веществ. Авитаминозы.

- •42. Витамин н (биотин). Биологическая роль, участие в обмене веществ. Химическая природа, авитаминоз.

- •43. Фолиевая кислота. Тетрагидрофолиевая кислота. Синтез одноуглеродистых радикалов. Химическая природа, биологическая роль. Авитаминозы. Участие в обмене веществ.

- •44. Витамин с. Авитаминоз. Химическая природа, содержание в пищевых продуктах, потребность, роль в обмене веществ.

- •45. Гомоны. Химическая природа,механизм действия,их роль в регуляции обмена веществ.

- •47. Гормоны панкреатической(поджелудочной) железы.

- •48. Гормоны мозгового вещества надпочечников.

- •49. Гормоны коры надпочесников.

- •50. Гормоны передней доли гипофиза.

- •51. Гормоны задней доли гипофиза.

- •52. Механизм действия гормонов.Мембранный и внутриклеточный типы гормоныльной регуляции.

- •53. Аденилатциклазная система передачи сигналов,роль g-белков в трансдукции сигнала.

- •55. Окислительное декарбоксилирование пирувата.

- •56. Окисление ацетил-КоА в цикле Кребса. Связь между общими путями катаболизма и цепью переноса электронов и протонов. Цикл трикарбоновых кислот

- •Образование цитрата

- •Превращение цитрата в изоцитрат

- •Окислительное декарбоксилирование изоцитрата

- •Превращение сукцинил-КоА в сукцинат

- •Дегидрирование сукцината

- •Образование малата из фумарата

- •Дегидрирование малата

- •57. Механизм образования атф. Окислительное фосфорилирование. Отличие от субстратного фосфорилирования.

- •58. Углеводы пищи: строение, переваривание. Механизмы трансмембранного переноса глюкозы. Примеры нарушения переваривания углеводов.

- •59. Метаболизм глюкозы в клетках.

- •61. Аэробное окисление углеводов. Ферменты, участвующие в этих процессах.

- •62. Анаэробное расщепление глюкозы в тканях. Гликолиз и гликогенолиз. Ферменты, роль этого процесса.

- •63. Глюконеогенез. Взаимосвязь гликолиза и глюконеогенеза (цикл Кори).

- •64. Апотомический распад углеводов. Биологическое значение пентозофосфатного цикла.

- •Значение пентозофосфатного пути

- •65. Энергетический выход окисления одной молекулы глюкозы при гликолизе, аэробном окислении и прямом окислении. Регуляция углеводного обмена

- •67.Значение белков в питании. Азотистый баланс и азотистое равновесие. Заменимые и незаменимые аминокислоты.

- •69. Катаболизм аминокислот (реакция дезаминирования).

- •71. Обмен аммиака. Механизм токсического действия аммиака. Связывание (обезвреживание) аммиака.

- •72. Орнитиновый цикл (цикл мочевины). Наследственные нарушения орнитинового цикла и их основные проявления.

- •73. Заменимые и незаменимые а/к. Биосинтез заменимых.

- •74. Обмен серина и глицина. Роль фолиевой кислоты в обмене аминокислот. Участие глицина в синтезе креатина и глутатиона.

- •75. Особенности обмена метионина. Синтез фосфатидилхолина. Синтез карнитина. Синтез креатина и креатинфосфата.Образование цистеина из метионина.

- •79. Структура, классификация и свойства основных липидов организма человека. Химическое строение и биологическая роль. Фосфолипиды, сфинголипиды, цереброзиды, гликолипиды

- •80. Переваривание и всасывание липидов в жкт. Роль желчных кислот. Механизм всасывания жиров. Нарушения в переваривании липидов. Транспорт жиров из кишечника.

- •81. Современная теория окисления жирных кислот с четным и нечетным числом углеродных атомов. Общий выход энергии при окислении жирных кислот до со2 и н2о.

- •82. Пути образования и использования ацетоуксусной кислоты в организме. Нарушение и регуляция липидного обмена.

- •83. Биосинтез триацилглицеридов и фосфолипидов. Функции фосфолипидов. Регуляция и патология липидного обмена.

- •84. Обмен стероидов. Биосинтез холестерина. Холестерин как предшественник ряда других стероидов. Нарушение обмена холестерина.

- •85. Биосинтез жирных кислот. Регуляция синтеза жирных кислот. Источники цитоплазматического ацетил-КоА. Роль биотина, надфн2, апб в синтезе жирных кислот.

- •86. Синтез желчных кислот, регуляция процесса. Их роль в переваривании и всасывании липидов. Желчно-каменная болезнь.

- •87. Гиперхолестеролемия. Механизм развития атеросклероза и основные подходы к лечению.

- •88. Регуляция обмена углеводов, липидов и аминокислот.

- •89. Биохимические представления о сахарном диабете: важнейшие изменения гормонального статуса и метаболизма при сахарном диабете.

- •90. Регуляция водно-солевого обмена гормонами. Вазопрессин и альдостерон: строение и механизм действия.

- •91. Ренин-альдостерон-ангиотензиновая система. Биохимические механизмы развития почечной гипертонии. Нарушения водно-солевого обмена.

- •92. Паратгормон и кальцитонин: химическая природа, механизм действия, влияние на обмен кальция и фосфатов. Гипо- и гиперкальциемия.

- •95. Механизмы обезвреживания токсических веществ в печени. Микросомальное окисление. Реакции конъюгации.

- •96. Биотрансформация лекарств в печени.

- •98. Ферменты крови их диагностическое значение.

- •99. Структурная организация и основные компоненты мембран. Строение и функции липидов мембран

- •Характеристика мембранных белков

- •Липидный состав мембран

- •100. Избирательная проницаемость мембран. Механизмы переноса веществ через мембраны (примеры).

22. Активный центр и механизм действия ферментов, специфичность.

Для осуществления катализа необходим полноценный комплекс апобелка и кофактора, по отдельности катализ они осуществить не могут. Кофактор входит в состав активного центра, участвует в связывании субстрата или в его превращении.

В составе фермента выделяют области, выполняющие различную функцию:

1. Активный центр – комбинация аминокислотных остатков (обычно 12-16), обеспечивающая непосредственное связывание с молекулой субстрата и осуществляющая катализ. Аминокислотные радикалы в активном центре могут находиться в любом сочетании, при этом рядом располагаются аминокислоты, значительно удаленные друг от друга в линейной цепи. В активном центре выделяют два участка:

• якорный (контактный, связывающий) – отвечает за связывание и ориентацию субстрата в активном центре,

• каталитический – непосредственно отвечает за осуществление реакции.

У ферментов, имеющих в своем составе несколько мономеров, может быть несколько активных центров по числу субъединиц. Также две и более субъединицы могут формировать один активный центр. У сложных ферментов в активном центре обязательно расположены функциональные группы кофактора. Например, в реакции превращения пировиноградной кислоты (пируват) в молочную кислоту (лактат) сначала к апоферменту лактатдегидрогеназы присоединяется НАД, формируется активный центр, и только потом входит пирува

2. Аллостерический центр (allos – чужой) – центр регуляции активности фермента, который пространственно отделен от активного центра и имеется не у всех ферментов. Связывание с аллостерическим центром какой-либо молекулы, называемой активатором или ингибитором (или эффектором, модулятором, регулятором), вызывает изменение конфигурации белка-фермента и, как следствие, скорости ферментативной реакции.

Аллостерические ферменты являются полимерными белками, активный и регуляторный центры находятся в разных субъединицах. В качестве такого регулятора может выступать продукт данной или одной из последующих реакций, субстрат реакции или иное вещество.

23. Кофакторы ферментов и их роль в катализе. Витамины - как предшественники коферментов. Гиповитаминозы, их причины и проявления.

Большинство ферментов для проявления ферментативной активности нуждается в низкомолекулярных органических соединениях небелковой природы (коферментах) и/или в ионах металлов (кофакторах).

Кофакторы выполняют функцию стабилизаторов молекулы субстрата, активного центра фермента и конформации белковой молекулы фермента, а именно третичной и четвертичной структур. В некоторых случаях ионы металла служат "мостиком" между ферментом и субстратом. Они выполняют функцию стабилизаторов активного центра, облегчая присоединение к нему субстрата и протекание химической реакции. В ряде случаев ион металла может способствовать присоединению кофермента. Перечисленные выше функции выполняют такие металлы, как Mg2+, Mn2+, Zn2+, Co2+, Мо2+. В отсутствие металла эти ферменты активностью не обладают. Такие ферменты получили название "металлоэнзимы". Схематично данный процесс взаимодействия фермента, субстрата и металла можно представить следующим образом: E-Me-S

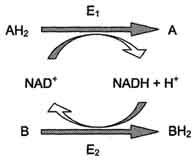

Витамин РРвходит в состав кофермента НАД+и НАДФ+, который принимает участие в ферментативных реакциях по последовательному механизму. Две ферментативные реакции, катализируемые ферментами Е1 и Е2, сопряжены друг с другом посредством кофермента NAD+, служащего в каждом из этих случаев субстратом. Для первого фермента субстратом служит окисленная форма NAD, в качестве второго субстрата выступает донор водорода - пример последовательных реакций, продуктом - восстановленная форма NAD, для фермента Е2 - наоборот.

В итамин

В5 –

принимает участие в синтезе кофермента

А (Ацетил-КоА). Кофермент А (КоА) —кофермент

ацетилирования; один из важнейших

коферментов; принимает участие в реакциях

переноса ацильных групп. Молекула КоА

состоит из остатка адениловой кислоты,

связанной пирофосфатной группой с

остатком пантотеновой кислоты,

соединённой пептидной связью с

остаткомβ-меркаптоэтаноламина.

итамин

В5 –

принимает участие в синтезе кофермента

А (Ацетил-КоА). Кофермент А (КоА) —кофермент

ацетилирования; один из важнейших

коферментов; принимает участие в реакциях

переноса ацильных групп. Молекула КоА

состоит из остатка адениловой кислоты,

связанной пирофосфатной группой с

остатком пантотеновой кислоты,

соединённой пептидной связью с

остаткомβ-меркаптоэтаноламина.

С КоА связан ряд биохимических реакций, лежащих в основе окисления и синтеза жирных кислот, биосинтеза жиров, окислительных превращений продуктов распада углеводов. Во всех случаях КоА действует в качестве промежуточного звена, связывающего и переносящего кислотные остатки на другие вещества. При этом кислотные остатки в составе соединения с КоА подвергаются тем или иным превращениям, либо передаются без изменений на определённые метаболиты.

Витамин В2 – принимает участие в формировании кофактора ФАД и ФМН. Флавинадениндинуклеотид —кофактор, принимающий участие во многих окислительно-восстановительных биохимических процессах. FAD существует в двух формах — окисленной и восстановленной, его биохимическая функция, как правило, заключается в переходе между этими формами. FAD может быть восстановлен до FADH2, при этом он принимает два атома водорода. Молекула FADH2 является переносчиком энергии и восстановленный кофермент может быть использован как субстрат в реакции окислительного фосфорилирования вмитохондрии. Молекула FADH2 окисляется в FAD, при этом выделяется энергия, эквивалентная (запасаемая в форме) двум молям ATФ.

Гиповитаминозы- болезненные состояния, обусловленные недостаточностью витаминов в организме.

Причиной гиповитаминозов чаще всего являются заболевания пищеварительного тракта, при которых нарушена всасываемость витаминов. Картина гиповитаминоза зависит от того, какого именно витамина не хватает в организме.

По происхождению выделяют экзогенные (первичные) и эндогенные (вторичные) гиповитаминозы. Непосредственная причина экзогенных (первичных) гиповитаминозов — недостаточное поступление в организм одного или, чаще, нескольких витаминов с пищей. Для экзогенных гиповитаминозов характерны сезонный характер и латентное течение. Эндогенные гиповитаминозы подразделяют на приобретённые, наследуемые и врождённые. Причины приобретённых гиповитаминозов: нарушения пищеварения и высвобождения витаминов из продуктов питания; повышенная потребность в витаминах ;нарушение всасывания витаминов в желудке и кишечнике ;расстройство доставки витаминов.

Гиповитаминоз А- проявляется нарушениями зрения (снижением его остроты, «куриной слепотой», т. е. утратой способности видеть в сумерках), поражением тонкого слоя эпителиальных клеток, выстилающих изнутри век» (конъюнктива), трахею, волосяные луковицы и почечные лоханки, и снижением сопротивляемости пораженного эпителия гнойной инфекции, а у детей и подростков, кроме того, отставанием в физическом развитии.

В1-дефицит-характеризуется повышенной раздражительностью, плохим сном, рассеянностью, забывчивостью, зябкостью, болями в животе, склонностью к рвоте, дискинезии желудка и кишечника, секреторным расстройствам. К числу ранних симптомов недостатка В1 относят изменения языка. Он становится суховатым, тёмно-красного цвета с маловыраженными сосочками.

Недостаточность витамина В2 (рибофлавина) вызывает структурные и функциональные изменения в коре надпочечников, нарушает процессы гемопоэза, обмена железа, глюконеогенеза, превращения фенилаланина в катехоламины. Дефицит рибофлавина неблагоприятно отражается на состоянии естественного иммунитета. Его недостаток может привести к невынашиванию беременности. Заболевание проявляется поражениями губ (трещины, «заеды»), приобретающих сероватый оттенок, языка, который становится гладким, блестящим и пурпурно-красным. Слизистая оболочка полости рта покрывается сероватыми пятнами; возникают воспаление слизистой оболочки век (конъюнктивит), поражение роговой оболочки и внутренних структур глаза. Все это сопровождается светобоязнью и снижением остроты зрения.

Цинга́— болезнь, вызываемая острым недостатком витамина C (аскорбиновая кислота), который приводит к нарушению синтеза коллагена, и соединительная ткань теряет свою прочность. В первую очередь цинга характеризуется ломкостью сосудов с появлением на теле характерной геморрагической сыпи, кровоточивости дёсен. Это обусловлено тем, что коллаген, в синтезе которого участвует витамин С, является важной составляющей сосудистой стенки. Ослабевает прикрепление надкостницы к костям и фиксации зубов в лунках, что приводит к их выпадению. Появление поднадкостничных кровоизлияний вызывает боли в конечностях.

Гиповитаминоз D наблюдается преимущественно у детей и известен под названием рахита. Недостаток этого витамина ведет к нарушению затвердевания костей и проявляется искривлением ног, своеобразной формой черепа (высокий выпуклый лоб, западающая переносица) и грудной клетки. Легкие формы рахита распространены очень широко. У взрослых дефицит витамина D ведет к вымыванию из костей кальция и их размягчению, следствием чего может быть, например, искривление и укорочение позвоночника, искривление костей ног.

Гиповитаминоз Е вызывает бесплодие.

Недостаточность витамина РР сопровождается четко очерченной клинической картиной, известной под названием пеллагры (шершавая кожа). Типичная клиническая картина заболевания включает триаду: дерматит, диарея, деменция.