Практикум по паразитологии

.pdf

воду и разыскивают второго промежуточного хозяина – рыбу сем. Карповых.

В теле рыбы образуются метацеркарии. Окончательный хозяин заражается при употреблении в пищу недостаточно приготовленной рыбы.

Метацеркарии остаются жизнеспособными в соленой, вяленой,

маринованной, сушеной и копченой рыбе.

В окончательном хозяине метацеркарии эксцистируются в тонком кишечнике, поднимаются в протоки печени. Эти трематоды могут жить в хозяине до 10-20 лет, вызывая заболевание клонорхоз, проявляющиеся воспалением, утолщением и стенозом желчных протоков.

Рис. 26. Жизненный цикл Dicrocoelium lanceatum.

Dicrocoelium lanceatum (ланцетовидная двуустка). Тело удлиненное,

ланцетовидное, длина 9-11 мм. Мариты обитают в протоках печени и поджелудочной железы млекопитающих (многие копытные, грызуны, овцы,

51

крупный рогатый скот, иногда человек), вызывая дикроцелиоз. Жизненный цикл протекает со сменой трех хозяев. Яйца сосальщика выходят наружу с экскрементами хозяина и заглатываются наземными брюхоногими моллюсками (первый промежуточный хозяин). Обычно это Helicella candidula, Zebrina detrita, Cionella lubrica, Hippeutis umbilicalis. В теле моллюска формируются партениты и церкарии. Церкарии располагаются в лёгком моллюска, инцистируются и образуют комки, которые выбрасываются в окружающую среду через пневмостом. Эти пакетики поедаются вторым промежуточным хозяином – муравьями р. Formica. В теле муравья формируются метацеркарии. Зараженные муравьи должны быть проглочены окончательным хозяином вместе с пищей (травой, сеном) (рис. 26).

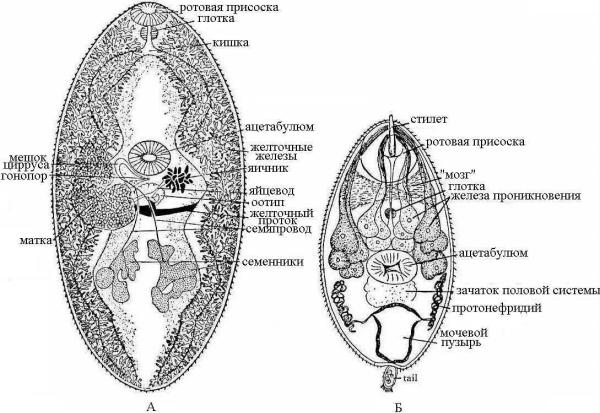

Рис. 27. Paragonimus westermani: А – взрослый сосальщик (по Чедлеру), Б – церкарий (по Эмилю).

Paragonimus westermani (легочный сосальщик). Марита обитает в легких (и многих других внутренних органах) хищных млекопитающих (как

правило, кошачьих) и человека, вызывая заболевание парагонимоз. Марита

52

округло-шаровидная, длина тела 7,5-12 мм, ширина – 3,5-5 мм. Покровы несут плотно расположенные чешуевидные шипики (рис. 27). Ротовая и брюшная присоски примерно одинакового размера. Брюшная присоска располагается по центру. Дольчатые семенники располагаются примерно на одном уровне. Циррус отсутствует. Яичники тоже дольчатые, матка розетковидная, на боковых полях тела хорошо развиты желточники.

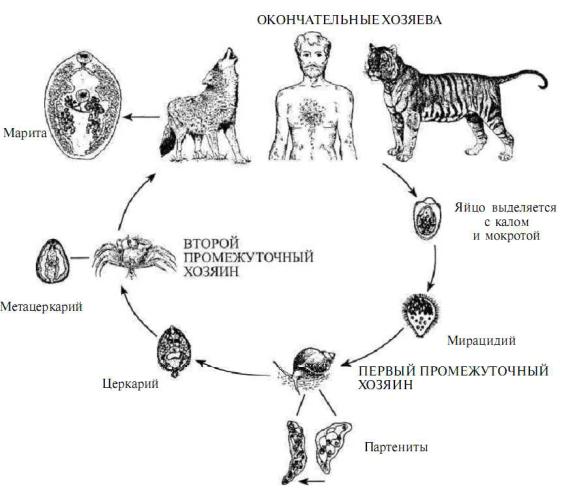

Рис. 28. Жизненный цикл Paragonimus westermani.

Марита откладывает яйца в полость легких. При кашле яйца выходят с мокротой и слюной в глотку и ротовую полость, проглатываются и затем проходят через пищеварительный тракт, выделяясь в окружающую среду с калом. Яйца развиваются и раскрываются в воде. Мирацидий формируется в течение 16-20 дней. Мирацидий проникает в первого промежуточного хозяина – моллюска, в котором осуществляется развитие спороцист, редий и церкариев. Церкарии массово покидают тело моллюска и уплывают в

53

поисках второго промежуточного хозяина – пресноводного рака или краба. В

организме второго промежуточного хозяина образуются метацеркарии.

Окончательный хозяин заражается при употреблении в пищу раков и крабов.

В организме млекопитающего метацеркарий эксцистируется в тонком кишечнике, совершает миграцию в брюшную полость и далее через диафрагму в грудную полость и легкие. Достаточно часто паразит попадает не в легкие, а в сердце, спинной и головной мозг. Через 8-12 недель марита достигает половой зрелости (рис. 28). В позвоночном хозяине в месте локализации паразита образуется капсула. Такие капсулы впоследствии изъязвляются. Яйца, окруженные тканями хозяина, вызывают формирование гранулем в виде узлов. В некоторых случаях черви проникают в спинной мозг, вызывая параличи, в сердце и легкие.

Schistosoma spp. (шистозомы) – широко распространенные паразиты теплокровных. Характерными особенностями шистозом являются их раздельнополость, низкая плодовитость, наличие бокового шипа на яйце,

отсутствие метацеркариев. Короткий и утолщенный самец, на брюшной стороне имеет желобок, называемый гинекофорным каналом, в котором находится удлиненная самка (рис. 29). Рот окружен мощной ротовой присоской, ацетабулум находится вблизи переднего конца тела. Глотка отсутствует. Парные кишечные трубки сливаются в срединной области тела и продолжаются в единую кишку на заднем конце. Самец имеет 5-9

семенников (в зависимости от вида), их протоки семенников впадают в семенной пузырек, который открывается на брюшной стороне позади брюшной присоски. Циррус отсутствует. У самки присоски гораздо меньше,

а покровы несут бугорки. Яичник ведет в яйцевод и матку, строение которой зависит от вида трематоды. Три вида – Schistosoma haematobium, Sch. mansoni, Sch. japonicum – имеют особо важное медицинское значение, так как поражают человека, вызывая шистозоматозы. Мариты этих трех видов очень похожи. Обитают в венах мочевого пузыря (Sch. haematobium), толстого кишечника (Sch.mansoni), тонкого кишечника (Sch. japonicum). Тело этих

54

трематод обычно покрывается слоем клеток крови, что препятствует развитию иммунных реакций со стороны хозяина. Яйца овальные, с шипом

(у Sch. japonicum он рудиментарен).

Механизмы выхода яиц из вен в просвет органа, а также вылупления мирацидия до сих пор остаются мало понятными. Мирацидий плавает в воде в течение 1-2 часов (в оптимальных условиях выживает до 5-6 часов) в

поисках промежуточного хозяина – моллюска. Sch. haematobium обычно использует в качестве промежуточного хозяина моллюсков из родов Bulinus,

Bulinus (Physopsis), Sch.mansoni – Biomphalina spp., Sch.japonicum – Oncomelania.

Мирацидий, попав в моллюска, образует спороцисту. Примерно через 2

недели в ней развиваются дочерние спороцисты, которые обычно мигрируют в разные органы хозяина. Материнская спороциста продуцирует дочерние спороцисты в течение 6-7 недель. Церкарии выходят в воду и разыскивают окончательного хозяина.

Церкарии шистозом проникают в кожу за 3-7 минут. Проникнув в кожу хозяина, церкарий превращается в шистозомулу. Шистозомулы мигрируют по кровеносному руслу, поступают в большой круг кровообращения,

достигают кишечных артерий, пересекают капиллярные сети и попадают в воротную вену печени. Миграция продолжается примерно 3 недели. За это время наблюдается рост трематод. В печени развитие по существу завершается, и черви проникают в вены малого таза (вены кишечника,

мочевого пузыря, в зависимости от вида). Sch.mansoni и Sch.haematobium

очень широко распространены в странах Африки, Sch.japonicum – в Юго-

Восточной Азии. Sch.mansoni была завезена и в Америку, получив широкое распространение на Восточном побережье Южной Америки. Мариты живут в хозяине десятки лет, вызывая патологические процессы в органах локализации. Особенно опасна Sch.japonicum. Sch.haematobium паразитирует только в человеке, а Sch.japonicum и Sch.mansoni развиваются не только в

55

человеке, но и в грызунах и некоторых других животных (обезьяны, собаки,

свиньи, дикие копытные).

Рис. 29. Schistosoma spp. Общий вид и жизненный цикл. Внизу слева – яйцо и промежуточные хозяева Sch. haematobium (моллюск Bullinus), справа

– яйцо и промежуточные хозяева Sch. japonicum (моллюски Oncomelania).

56

Занятие 9. Общая характеристика класса Cestoda. Представители класса Cestoda: Diphyllobothrium latum, Taeniarhynchus saginatus, Taenia solium, Echinococcus granulosus, Vampirolepis nana, Dipylidium caninum

Учебно-целевые вопросы занятия:

1.Познакомиться с общими особенностями организации ленточных червей класса Cestoda (тип Platyhelminthes).

2.Изучить и зарисовать типы сколексов, строение члеников цестод.

3.Рассмотреть общие особенности жизненного цикла цестод. Изучить и зарисовать строение онкосферы и различных типов финн цестод.

4.Познакомиться со строением и жизненными циклами Diphyllobothrium latum (зарисовать схему жизненного цикла), Taeniarhynchus saginatus,

Taenia solium (зарисовать схему жизненного цикла), Echinococcus granulosus (зарисовать схему жизненного цикла), Vampirolepis nana,

Dipylidium caninum.

Самостоятельная (внеаудиторная работа):

Рассмотреть эпидемиологию, патогенез, симптомы, осложнения, диагностику

имеры профилактики дифиллоботриоза, тениаринхоза, тениоза,

цистицеркоза, эхинококкоза, гименолепидоза и дипилидиоза (данные

оформить в виде таблицы (табл.1)).

Материал и оборудование:

1.Тотальные препараты Diphyllobothrium latum (проглоттиды, сколекс,

яйца), Taeniarhynchus saginatus (проглоттиды, сколекс, яйца), Taenia solium (проглоттиды, сколекс, онкосфера, финна с вывернутой головкой, яйца), Echinococcus granulosus (взрослый червь, яйца). Vampirolepis nana (взрослый червь), Dipylidium caninum (взрослый червь).

2.Препараты в формалине (Зоологический музей ВГУ): Diphyllobothrium latum (взрослый червь), Taeniarhynchus saginatus (взрослый червь),

57

Taenia solium (взрослый червь), Echinococcus granulosus

(эхинококковый пузырь из печени коровы).

3.Микроскопы.

4.Таблицы.

Класс Cestoda (Ленточные черви). Тело удлиненное, плоское, имеет вид ленты и называется стробилой. Стробила состоит из сколекса, шейки и члеников, называемых проглоттидами. Размеры тела различны - от нескольких мм до нескольких м. Количество проглоттид различно - от одного до тысяч. Сколекс (головка) является органом прикрепления к тканям хозяина и несет специализированные органы, представленные прикрепительными щелями (ботриями), разросшимися ямками (ботридиями),

четырьмя присосками или комбинацией четырех присосок с венчиками крючьев (рис. 30). Крючочки могут располагаться на особом хоботке, на присосках или же лежать самостоятельно. Иногда формируется несколько рядов крючьев, а их общее количество достигает 2-3 тысяч. Такой прикрепительный аппарат позволяет удерживаться в кишечнике - месте локализации цестод.

За сколексом следует шейка, от которой происходит нарастание новых члеников. С продвижением от головки к заднему концу тела членики становятся все более зрелыми. Членики имеют различную форму, чаще всего четырехугольную. Каждый членик имеет практически полный набор органов,

включая гермафродитную половую систему (рис. 31).

Тело покрыто тегументом, обладающим антиферментным комплексом,

предотвращающим переваривание паразита в кишечнике хозяина. Нервная система и органы чувств испытывают значительное упрощение.

Выделительная система протонефридиального типа. Пищеварительная система отсутствует, так как питание осуществляется путем всасывания всей поверхностью тела готовых веществ, расщепленным ферментативной системой хозяина. Все тело ленточных червей покрыто микротрихиями,

58

напоминающими микроворсинки. Они многократно увеличивают поверхность тела, а значит и поверхность всасывания питательных веществ.

Рис. 30. Типы строения сколексов цестод. А - Tetrarhynchus; Б - Vampirolepis;

В - Diphyllobothrium; Г - Phyllobothrium: 1 - присоски, 2 - присасывательные ямки, 3 - крючья, 4 - хоботки, вооруженные крючьями, 5 -полости, в которые втягиваются хоботки.

В каждом членике имеется и мужская, и женская системы, а у некоторых видов в каждом членике содержится два комплекта половых органов (рис. 31).

Самые молодые членики вначале бесполы. По мере созревания у них начинает развиваться мужская половая система, представленная многочисленными мелкими семенниками и выводными протоками. Затем начинают формироваться женские половые железы - яичники, после чего членик становится гермафродитным. После этого начинается процесс дегенерации мужской половой системы, тогда как женская, наоборот,

разрастается, особенно матка, заполненная к этому времени оплодотворенными яйцами. Членик становится женским. В самых задних члениках и женская половая система дегенерирует, за исключением матки,

заполненной яйцами и занимающей практически весь членик. У некоторых цестод возможно самооплодотворение в пределах проглоттида. Например,

59

Hymenolepis nana может давать до 5 поколений за счет самооплодотворения,

однако, наблюдается последовательное снижение жизнеспособности.

Перекрестное оплодотворение между проглоттидами разных особей червей

может иметь место только тогда, когда в организме хозяина находится

несколько цестод данного вида.

Рис. 31. Строение зрелого членика на примере Taenia.

Рис. 32. Личинки ленточных червей: А – онкосфера (по Огрену), Б – корацидий (по Шульцу, Гвоздеву): 1 – железистые клетки, 2 – герминальные клетки, 3 – ядра мышечных клеток, 4 – крючья, 5 – реснички оболочки корацидия, 6 – онкосфера.

60