- •7. Биосинтез пиримидиновых мононуклеотидов.

- •8. Биосинтез нуклеозидтрифосфатов.

- •9. Биосинтез дезоксирибонуклеотидов.

- •10. Синтез нуклеиновых кислот.

- •11. Структура и биологическая роль нуклеотидов и нуклеиновых кислот.

- •12. Биосинтез днк (репликация); условия, этапы, репарация.

- •13. Биосинтез рнк (транскрипция); условия, этапы, обратная транскрипция.

- •3 Этапа процесса:

- •14. Созревание и синтез транскрипта.

- •15. Процессинг тРнк и р рнк.

- •16. Биосинтез белка (трансляция); этапы, регуляция , и генетический код.

- •17. Нарушение процесса трансляции.

- •18. Факторы, определяющие состояние белкового обмена. Синтез аммонийных солей.

- •19. Общие пути обмена аминокислот. Биосинтез аминокислот.

- •20. Реакции трансаминирования, Дезаминирование. Синтез мочевины.

- •21. Метаболизм глюкозы.

- •22. Расчет выхода атф при анаэробном окислении глюкозы.

- •23. Расчет выхода атф при аэробном окислении.

- •24. Биологическое значение и классификация липидов.

- •26. Биосинтез жирных кислот, химизм, ферменты.

- •27. Биосинтез жирных кислот с длинной цепью углеродных атомов и непредельных.

- •28. Биосинтез триглицеридов, фосфолипидов и холестерина.

- •29. Синтез и распад кетоновых тел.

- •30. Этапы энергетического обмена.

- •31. Цикл Кребса.

- •32. Энергетический баланс одного оборота цтк.

- •33. Тканевое дыхание и окислительное фосфорилирование.

- •3 4. Компоненты системы синтеза атф в митохондриях

- •35. Хемиосмотическая теория окислительного фосфорилирования.

- •36. Механизм окислительного фосфорилирования. Короткий вариант 36 вопроса

- •Подробный вариант 36 вопроса

- •37. Регуляция энергетического обмена.

- •38. Другие пути использования кислорода.

- •39. Пути использования кислорода в реакциях биологического окисления.

- •40. Сравнительная характеристика путей синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов.

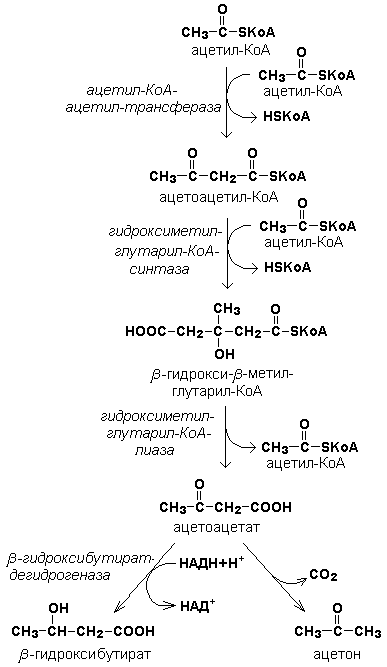

29. Синтез и распад кетоновых тел.

Кетоновые тела - это способ транспорта ацетильной группы

Под термином «кетоновые тела» подразумевают следующие соединения: ацетоуксусная кислота (ацетоацетат), β-гидроксимасляная кислота (β-гидроксибутират), ацетон. Это – продукты неполного окисления жирных кислот. Синтез их происходит в митохондриях печени из ацетил-КоА.

Синтез кетоновых тел в организме усиливается при ускоренном катаболизме жирных кислот (голодание, сахарный диабет). В этих условиях в печени имеется дефицит оксалоацетата, образующегося преимущественно в реакциях углеводного обмена. Поэтому затрудняется взаимодействие ацетил-КоА с оксалоацетатом и все последующие реакции цикла трикарбоновых кислот Кребса.

Ацетоуксусная и β-гидроксимасляная кислоты, которые относятся к кетоновым телам, являются сильными кислотами. Поэтому накопление их в крови приводит к сдвигу рН в кислую сторону (метаболический ацидоз).

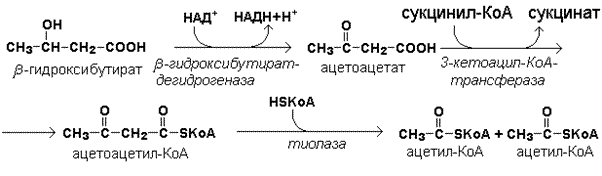

Кетоновые тела как источник энергии используют миокард, лёгкие, почки, скелетные мышцы, даже головной мозг (при длительном голодании). Утилизация кетоновых тел осуществляется следующим образом.

Образующийся ацетил-КоА окисляется в цикле Кребса. Энергетический баланс окисления ацетоацетата до конечных продуктов составляет 23 молекулы АТФ, полного окисления β-гидроксибутирата - 26 молекул АТФ.

Используются кетоновые тела клетками всех тканей, кроме печени и эритроцитов. Особенно активно, даже в норме, они потребляются миокардом и корковым слоем надпочечников.

В тканях реакции утилизации кетоновых тел в целом совпадают с обратным направлением реакций синтеза. В цитозоле клеток 3-гидроксибутират окисляется, образующийся ацетоацетат проникает в митохондрии, активируется за счет сукцинил-SКоА и превращается в ацетил-SКоА, который сгорает в ЦТК.

Печень не использует кетоновые тела в качестве энергетического материала.

30. Этапы энергетического обмена.

Энергетический обмен

Живые организмы получают энергию в результате окисления органических соединений.

Окисление — процесс отдачи электронов.

Расход полученной энергии:

50% энергии выделяется в виде тепла в окружающую среду;

50% энергии идет на пластический обмен (синтез веществ).

В клетках растений:

крахмал → глюкоза → АТФ

В клетках животных:

гликоген → глюкоза → АТФ

Подготовительный этап

Ферментативное расщепление сложных органических веществ до простых в пищеварительной системе:

белковые молекулы — до аминокислот

липиды — до глицерина и жирных кислот

углеводы — до глюкозы

Распад (гидролиз) высокомолекулярных органических соединений осуществляется или ферментами желудочно-кишечного тракта или ферментами лизосом.

Вся высвобождающаяся при этом энергия рассеивается в виде тепла.

Простые вещества всасываются ворсинками тонкого кишечника:

аминокислоты и глюкоза — в кровь;

жирные кислоты и глицерин — в лимфу;

и переносятся к клеткам тканей организма.

Образовавшиеся небольшие органические молекулы могут быть использованы в качестве «строительного материала» или могут подвергаться дальнейшему расщеплению (гликолизу).

На подготовительном этапе может происходить гидролиз запасные вещества клеток: гликогена — у животных (и грибов) и крахмала — у растений. Гликоген и крахмал являются полисахаридами и распадаются на мономеры — молекулы глюкозы.

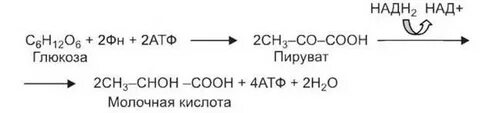

Гликолиз (анаэробный этап)

Гликолиз — расщепление глюкозы с помощью ферментов.

Идет в цитоплазме, без кислорода.

Во время этого процесса происходит дегидрирование глюкозы, акцептором водорода служит кофермент НАД+ (никотинамидадениндинуклеотид).

Глюкоза в результате цепочки ферментативных реакций превращается в две молекулы пировиноградной кислоты (ПВК), при этом суммарно образуются 2 молекулы АТФ и восстановленная форма переносчика водорода НАД·Н2:

С6Н12О6 + 2АДФ + 2НРО + 2НАД → 2С3Н4О3+ 2АТФ + 2НО + 2(НАДНН).

Дальнейшая судьба ПВК зависит от присутствия кислорода в клетке:

если кислорода нет, у дрожжей и растений происходит спиртовое брожение, при котором сначала происходит образование уксусного альдегида, а затем этилового спирта:

С3Н4О3 → СО + СН3СНО,

СН3СНО + НАДНН → С2Н5ОН + НАД.

У животных и некоторых бактерий при недостатке кислорода происходит молочнокислое брожение с образованием молочной кислоты:

В результате гликолиза одной молекулы глюкозы высвобождается 200 кДж, из которых 120 кДж рассеивается в виде тепла, а 80кДж запасается в связях 2 молекул АТФ.

Окислительное фосфорилирование (аэробный этап)

Окислительное фосфорилирование — процесс синтеза АТФ с участием кислорода.

Идет на мембранах крист митохондрий в присутствии кислорода.

Пировиноградная кислота, образовавшаяся при бескислородном расщеплении глюкозы, окисляется до конечных продуктов СО2 и Н2О. Этот многоступенчатый ферментативный процесс называется циклом Кребса, или циклом трикарбоновых кислот.

В результате клеточного дыхания при распаде двух молекул пировиноградной кислоты синтезируются 36 молекул АТФ:

2С3Н4О3 + 32О + 36АДФ + 36Н3РО → 6СО2 + 58Н2О + 36АТФ.

Кроме того, нужно помнить, что две молекулы АТФ запасаются в ходе бескислородного расщепления каждой молекулы глюкозы.

Суммарная реакция расщепления глюкозы до углекислого газа и воды выглядит следующим образом:

С6Н12О6 + 6О2 + 38АДФ → 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ + Qт,

где Qт — тепловая энергия.

Таким образом при окислительном фосфорилировании образуется в 18 раз больше энергии (36 АТФ), чем при гликолизе (2 АТФ).

Гликолиз используют некоторые бактерии и паразиты, обитающие в анаэробных условиях.