Карлово-Сытовского месторождения

.pdf

|

|

|

|

|

|

26 |

трубопровода (участка) |

D, мм |

Нст, |

L, км |

Год ввода |

эксплуатации |

(марка |

|

мм |

|

стали) |

|||

|

|

|

|

|

||

ДНС-УПНКарл.Сыт. -> скв.2 |

114 |

8 |

1.2 |

1983 |

Бездействующий |

Ст.20 |

|

|

|

|

|

|

|

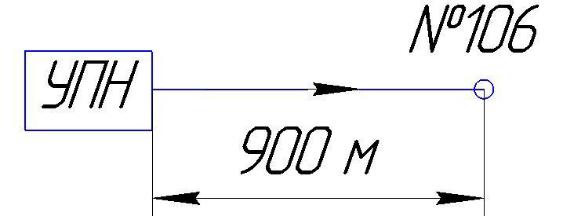

ДНС-УПН Карл.Сыт. -> скв.106 |

114 |

5 |

0.900 |

1992 |

Действующий |

Ст.10 |

|

|

|

|

|

|

|

ДНС-УПНКарл.Сыт. -> скв.108 |

114 |

8 |

0.97 |

1991 |

Действующий |

Ст.20 |

|

|

|

|

|

|

|

ДНС-УПН Карл.Сыт. -> скв.19 |

168 |

10 |

2.1 |

1995 |

Действующий |

Ст.10 |

|

|

|

|

|

|

|

вр.скв.4 -> скв.4 |

168 |

5 |

0.03 |

1968 |

Действующий |

Ст.20 |

скв.36 -> скв.35 |

89 |

8 |

0.01 |

1981 |

Бездействующий |

Ст.20 |

вр.скв.36 -> скв.36 |

89 |

8 |

0.3 |

1997 |

Действующий |

Ст.20 |

вр.скв.31 -> скв.31 |

89 |

8 |

0.14 |

1988 |

Действующий |

Ст.20 |

ДНС-УПН Карл.Сыт. -> скв.11 |

168 |

6 |

0.8 |

1988 |

Действующий |

Ст.20 |

|

|

|

|

|

|

|

ДНС-УПН Карл.Сыт. -> скв.39 |

168 |

6 |

2.6 |

1991 |

Действующий |

Ст.20 |

|

|

|

|

|

|

|

Фактические и требуемые показатели качества закачиваемых вод представлены в таблице 1.8 и 1.9.

|

|

|

|

|

|

Таблица 1.8 |

|

Фактические показатели качества воды для ППД |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Критерий |

|

Показатели |

|

|

|

|

Содержание нефтепродуктов, мг/мд3 |

11 |

|

|

|

||

Содержание механических примесей, мг/мд3 |

10 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Таблица 1.9 |

|

Требуемые показатели качества воды для ППД |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Проницаемость пористой |

|

Коэффициент относительной |

Допустимое содержание в мг/л |

|

|

|

|

воде |

|

|

||

|

среды коллектора, мкм2 |

|

трещиноватости коллектора |

|

|

|

|

|

механических примесей |

нефти |

|

||

|

|

|

|

|

||

|

до 0,1 вкл. |

|

- |

до 3 |

до 5 |

|

|

свыше 0,1 |

|

- |

до 5 |

до 10 |

|

|

до 0,35 вкл |

|

от 6,5 до 2 вкл |

до 15 |

до 15 |

|

Консорциум « Н е д р а »

|

|

|

|

|

|

27 |

||

|

свыше 0,35 |

|

менее 2 |

|

до 30 |

|

до30 |

|

|

до 0,6 вкл |

|

от 3,5 до 3,6 вкл |

|

до 40 |

|

до 40 |

|

|

свыше 0,6 |

|

менее 3,6 |

|

до 50 |

|

до 50 |

|

Проницаемость минимальная |

проницаемость пластов в |

которые производится |

закачка воды на данном |

|||||

месторождении составляет 0,8 мкм2, следовательно мы укладываемся в рамки требований.

Выводы по системе ППД:

1.Для системы ППД используется подтоварная вода с УПН Карло-Сытовская.

2.Абсолютно все водоводы отработали свой нормативный срок, 10 дет. Необходимо заменить на новые гибкие полимерно-металлические трубы.

3.На скважинах отсутствуют счетчики закачиваемой воды, необходимо установить счетчик на каждой скважине. Типа СВУ. (счетчик воды ультразвуковой).

4.Закачиваемая вода удовлетворяет нормативным требованиям к закачке в систему ППД.

5.В системе ППД используется реагент: ингибитор коррозии КорМастер.2. Техническая часть

2.1 Гидравлический расчет сложного однофазного трубопровода

Очищенная пластовая вода с УПН Карло-Сытовская перекачивается к нагнетательной скважин №106 и закачивается в нагнетание. Целью проведения расчета является определение потерь давления на трение, возникаемое в данном трубопроводе, сравнение его с фактическим.

Консорциум « Н е д р а »

28

Исходные данные для расчета

Исходные данные берутся их технологического режима скважин системы ППД, списка трубопроводов системы

ППД.

Таблица 2.1

|

Исходные данные. |

|

Длина первого участка трубопровода |

|

L1=900 м |

Внутренний диаметр первого участка трубопровода |

|

Dвн1=0,104 м |

Расход жидкости на первом участке |

|

Q1=0,00231 м3/с |

Плотность воды |

|

в=1170 кг/м3 |

Динамическая вязкость воды |

|

в=1,0*10-3 Па*с |

Абсолютная шероховатость труб |

|

е=1*10-3 м |

Гидравлический расчет выбранного трубопровода.

Расчёт проводим по формуле Лейбензона:

Консорциум « Н е д р а »

|

|

Q |

2−m |

|

m |

L |

|

|

|

|

|

|

|

||

P |

= |

|

|

|

5−m |

||

тр |

|

|

|

D |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вн |

|

||

где |

|

– эмпирический коэффициент; |

Q |

– расход жидкости, м3/с; |

|

|

|

2 |

|

– кинематическая вязкость жидкости, м /с; |

|

|

|

3 |

|

– плотность воды, кг/м ; |

|

L |

– длина трубопровода, м; |

|

Dвн |

– внутренний диаметр трубопровода, м; |

|

|

|

|

m |

– эмпирический коэффициент. |

|

|

||

= |

|

|

|

||

|

где – динамическая вязкость жидкости, Па с.

|

1 10 |

−3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

|

= 8,547 |

10 |

−7 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

1170 |

|

м /с. |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

А |

4 |

2−m |

|

|

|

|

|

|

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где A – эмпирический коэффициент.

29

(2.1)

(2.2)

(2.3)

Консорциум « Н е д р а »

30

1. Определим режим движения трубопровода. Для данного трубопровода один участок, т.к. трубопровод имеет одинаковый расход по всей длине, и одинаковый диаметр трубы, одинаковый материал (Сталь Ст20). Для этого определим числа Рейнольдса Re, Reпер1 и Reпер2.

где

v

Re = |

v D |

= |

4 Q |

= |

4 Q |

|

вн |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D |

|

|

D |

|

|

|

вн |

|

|

вн |

– средняя скорость движения жидкости в трубе, м2/с.

(2.4)

Re |

|

= |

4 0,00231 |

|

|

33088 |

|

1 |

0,104 8,547 |

10 |

−7 |

||||

|

3,1416 |

|

|||||

|

|

|

|

Так как Re1 2320, то режим течение турбулентный.

|

|

|

|

|

|

|

|

Re |

|

|

= |

59,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пер1 |

|

8 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Re |

|

= |

665 − 765 lg |

|||

|

|

|

|

|

|

|

пер2 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где |

– относительная шероховатость внутренней стенки трубы. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

2 е |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вн |

|

где |

e |

– абсолютная шероховатость труб, м. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

2 1 10 |

−3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

= |

|

= 0,0192 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,104 |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

(2.5)

(2.6)

(2.7)

Консорциум « Н е д р а »

Re |

|

= |

59,5 |

пер1 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

0,0192 |

8 7

31

= 8274

Re пер2 |

= |

665 − 765 lg 0,0192 |

=10875 |

|

0,0192 |

||||

|

|

|

Так как Re1<Reпер2, следовательно, имеем |

|

переходный |

режим. Значит коэффициент m=0,25, а коэффициент |

||||||||||||||

А=0,3164.[23] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,3164 |

|

|

4 |

|

|

2−0,25 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

= |

|

|

|

|

|

= 0,2414 |

|

|

|||||

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

2 |

|

|

3,1415 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

2−0,25 |

(8,55 |

10 |

−7 |

0,25 |

1170 |

900 |

|

|||||

P |

= 0,2414 |

0,0023 |

|

|

) |

|

= 8752Па. |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

5−0,25 |

|

|

|

||||||

тр1 |

|

|

|

|

|

|

|

0,104 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Сравним фактические и рассчитанные перепады давления: Скв №106

∆ факт = 9000 Па; ∆ расч = 8752 Па;

∆= 9000 − 8752 = 2,75 % 9000

Вывод Из расчёта делаем вывод, что трубопровод работает в нормальном режиме. Погрешность между фактическими

показателями и расчетными не превышают 5%. Это говорит о том, внутри трубопровода отсутствуют отложения механических примесей, солей, трубопровод не забит, и эксплуатируется в нормальном режиме.

Консорциум « Н е д р а »

Консорциум « Н е д р а »

32

2.2 Гидравлический расчет сложного двухфазного трубопровода

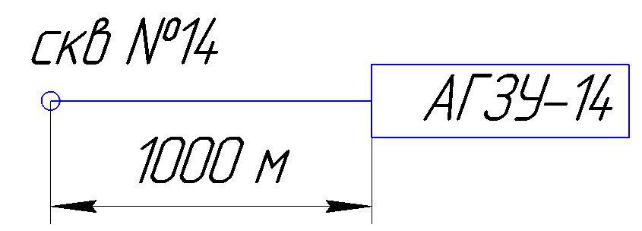

По трубопроводу выполненный из старых стальных труб транспортируется газонасыщенная нефть от скважины №14 до АГЗУ-14. Определить общий перепад давления и сравнить с фактическим. Фактический перепад давления 26 КПа.

|

Таблица 2.2 |

Параметры трубопровода |

|

Наименование параметра. |

Значение параметра. |

Длина 1 участка |

L1=166 м |

Внутренний диаметр труб на 1 участке |

D1=0,059 мм |

Общий объемный расход смеси на 1 участке |

Q1=102 м3/сут |

Объемное расходное газосодержание на 1 участке |

1=25 % |

Плотность нефти |

н=842 кг/м3 |

Плотность газа |

г=1,21 кг/м3 |

Динамическая вязкость нефти |

н=7,2 10-3 Па с |

Динамическая вязкость газа |

г=2,1 10-6 Па с |

Консорциум « Н е д р а »

33

Абсолютная шероховатость труб |

|

|

|

е=10-3 м |

|

Массовое газосодержание на 1 участке |

|

|

|

1=0,060 |

|

Расчёт: |

|

|

|

|

|

Определим методику расчёта. |

|

|

|

|

|

Для этого найдём значения показателей |

W |

и н |

г и сравним их с табличными. |

||

|

|

7,2 10 |

−3 |

|

|

н |

= |

|

= 3429 1000 |

||

|

|

|

|||

|

2,1 10 |

−6 |

|||

|

|

|

|||

г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

W = |

G |

||

|

|

S |

|||

|

|

|

|

|

|

где

G

–массовый расход, кг/с;

S

– площадь сечения трубы, м2.

G = Q

G = 1,18 10 −3 |

854 = 1,00 кг / с |

|

1 |

|

|

|

D |

|

S = |

2 |

|

вн |

||

|

||

|

4 |

|

|

|

3,1416 0,057 |

2 |

S |

|

= |

|

|

1 |

4 |

|

||

|

|

|

||

|

|

|

|

= 0,0026

м |

2 |

|

|

|

|

|

W |

= |

1,00 |

= 392 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

1 |

|

0,0026 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 2.3 |

|

|

|

Определение методика расчета |

|||||

W,кг/м2 ∙ с |

|

н |

|

|

|

Методика расчета |

|

|

|

|

в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Консорциум « Н е д р а »

34

До 100 |

Свыше 1000 |

Локкарта-Мартенелли |

|

|

|

Свыше 100 |

Свыше 1000 |

Чисхолма |

|

|

|

Независимо |

До 1000 |

Фриделя |

Так как

|

н |

|

1000 |

|

|

|

|

|

|

г |

|

|

|

|

и > 100, то применяем методику Чисхолма.

Исходное уравнение:

∆ = ∆ |

+ ∆ |

∙ (Г2 − 1) ∙ { ∙ [х ∙ (1 − х)]2− |

|

+ х2− } |

|

2 |

(2.10) |

||||

0 |

0 |

|

|

|

|

Определим параметр Чисхолма для шероховатых труб:

Г2 = н = 854 = 705,8г 1,21

Найдем массовое газосодержание:

х = ;

где = ∙ ;

= ∙ = 1,18 ∙ 10−3 ∙ 0,25 = 2,95 ∙ 10−4 м3/с= 2,95 ∙ 10−4 ∙ 1,21 = 3,57 ∙ 10−4 кг/с

Тогда:

х = 3,57 ∙ 10−4 = 3,57 ∙ 10−4 1,0

Для шероховатых труб: → 0.

Консорциум « Н е д р а »