- •1. Литературоведение как наука. Вспомогательные дисциплины

- •2. Художественная литература как искусство. Границы художественной словесности

- •3. Иерархии и репутации в литературе. Классика, беллетристика и иные статусы литературных текстов

- •4. Художественный образ. Виды образа в литературе

- •5. Знаковая природа искусства слова. Семиотическое изучение литературы

- •6. Автор. Многозначноость понятия. Формы присутствия автора в произведении. «Смерть автора» как теоретический концепт

- •7. Мир произведения. Содержание и функции понятия

- •8. Содержание художественного произведения. Аспекты содержания

- •9. Форма произведения. Аспекты формы. Язык в системе художественной формы

- •10. Понятия текст и произведение в науке о литературе

- •11.ЭПОС КАК РОД ЛИТ-РЫ

- •12. ЛИРИКА КАК РОД ЛИТ-РЫ

- •13. ДРАМА КАК РОД ЛИТ-РЫ

- •14. ЛИТ. ЖАНР. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

- •15. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБРАЗА. ТРАДИЦИЯ И АРХЕТИП

- •16. ПРОСТРАНСТВО КАК КАТЕГОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- •17. ВРЕМЯ КАК КАТЕГОРИЯ ХУД.ПРОСТРАНСТВА. ХРОНОТОП

- •19. ПЕРСОНАЖНАЯ СФЕРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- •20. СЮЖЕТ И ФАБУЛА КАК КАТЕГОРИИ ПОЭТИКИ

- •21. МОТИВ КАК КАТЕГОРИЯ ПОЭТИКИ

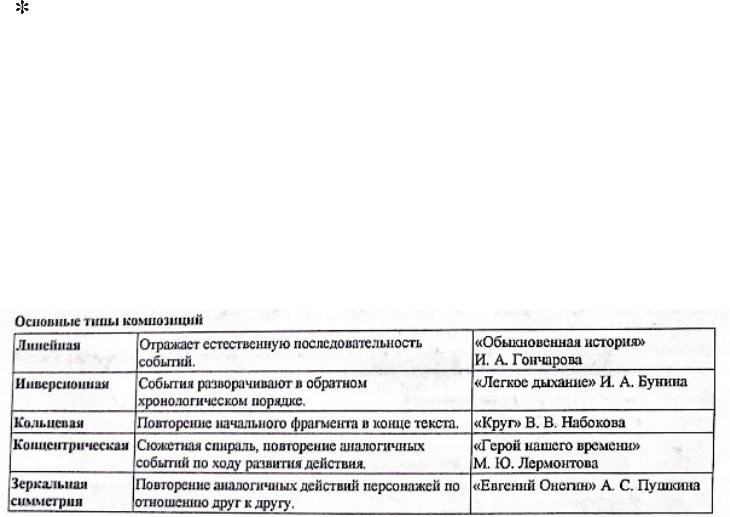

- •22. КОМПОЗИЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- •23. КОМПОЗИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РЕЧИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, РОЛЬ В ПРОИЗВЕДЕНИИ (По «словарю актуальных терминов и понятий»)

- •24. ПОРТРЕТ

- •25. ПЕЙЗАЖ

- •26. ПСИХОЛОГИЗМ

- •27. Повествование как «акт рассказывания». Классификация форм повествования

- •28. ЛИРИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ И ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ

- •29. ПОНЯТИЕ СТИХ И ПРОЗА

- •30. ГРАФИКА

- •31. ФОНИКА

- •32. ЧИТАТЕЛЬ

- •33. Литературный процесс. Стадиальность развития литературы

- •34. Литературный процесс. Литературные направления и объединения

- •35. Литературная критика. (По Г. Поспелову.)

- •36. Произведение и контекст. Проблема внетекстовых связей произведения. Цитата. Интертекст

(или частота изображения), онтологическое предназначение и функции, которые они исполняют. Обычно выделяются:

1.Главные персонажи

2.Второстепенные

3.Эпизодические

4.Внесценические

Под персонажем подчас понимается лишь второстепенное лицо . В этом осмыслении термин персонаж соотносится с суженным значением термина герой — центральным лицом или одним из центральных лиц произведения.

Типы персонажей:

•Герой произведения/протагонист

•Антагонист

•Автор

•Антропоморфные персонажи

•Собирательные персонажи.

•Внесценические персонажи

•Заимствованные персонажи

•Персонажи-двойники

Герой — такое действующее лицо литературного произведения, которое представляет собой «ценностный центр» и «конкретный предмет» авторского эстетического видения, будучи «носителем основного события» (Бахтин) в изображенном мире, а также — существенной для автора-творца точки зрения на действительность, на самого себя и других персонажей. Литературный герой является сложной и многоплановой фигурой.

Герой отличается от персонажа значимостью для развития сюжета. Без участия героя значительные действия могут не состояться.

20. СЮЖЕТ И ФАБУЛА КАК КАТЕГОРИИ ПОЭТИКИ

Впервые о соотношении фабулы и сюжета в русском литературоведении четко заговорили формалисты (В. Шкловский, Б. Томашевски й, Ю. Тынянов), употребляя термин «фабула» в качестве коррелята понятия «сюжет» (то есть содержание понятия уясняется при сопоставлении его с какимлибо другим понятием, в данном случае с понятием сюжета).

Фабула — категория, обозначающая ход событи й в мире героя, соединенный временной последовательностью и логической, причинно-следственной связью, которы й возникает в сознании читателя благодаря рассказыванию (повествованию). Реальная или вымышленная событийная основа художественного произведения.

Сюжет — некая базовая схема произведения, включающая последовательность происходящих в произведении событий и процесс формирования, изменения по ходу этих событий отношений

персонажей. Сюжет является совокупностью сюжетных мотивов, данных в той последовательности, которая необходима для реализации авторского замысла. Он представляет собой форму воплощения фабулы, организует фабульный материал, порой видоизменяя его: рассказ о событиях может сопровождаться нарушением хронологической последовательности, убыстрением или замедлением темпа повествования, умолчаниями или, наоборот, детализацией отдельных, наиболее важных с точки зрения автора, моментов.

Развитие сюжета обеспечивается конфликтом. Конфликт — движущая сила произведения. Без конфликта невозможно представить себе выраженный сюжет.

Композиция сюжета:

1.Экспозиция — фрагмент текста, предшествующий завязке. Знакомит с обстановкой, временем действия, персонажами, какими-то событиями, предшествующими главному.

2.Завязка — стартовый момент действия, нередко первое столкновение.

3.Развитие действия — эпизоды, повествующие о перипетиях героев и обострении конфликта, которое подготавливает наступление кульминации.

4.Кульминация — момент наивысшего напряжения сюжета в художественном произведении.

5.Развязка — нейтрализация конфликта.

Сюжеты бывают концентрические и хроникальные.

Вконцентрических важна логика событий, их связь между собойрассказ, новелла, повести.

Вхроникальных единственный связующий элемент событийвремя (Гомер «Одиссея»)

Наряду с завязкой, кульминацией и развязкой существует набор |

вспомогательных элементов |

сюжета: экспозиция, пролог, предыстория, развитие действия, эпилог. |

|

Внесюжетные элементы композиций — название произведения, эпиграф, посвящение, эпилог, лирическое отступление.

Сюжетная схема — исторически усто йчивая стру ктурная модель, инвариантны й «каркас» определенного множе ства реальных сюжетов, комплекс взаимо связанных мотивов, последовательность которых всегда одинакова, а семантика закреплена традицией.

Сюжетные схемы:

1.Жанровые (Например, волшебная сказка, в сюжете которой Пропп выделил определённую последовательность функций)

2.Универсальные (схемы, которые лежат в основе целого ряда жанров)

•Циклические («Путешествию туда и обратно», финал всегда возвращается к начальной ситуации, сопровождаясь изменением)

•Кумулятивные (Присоединение друг к другу однотипных элементов. Сочетается с нарастанием. Финал — обычно катастрофа комической природы)

21. МОТИВ КАК КАТЕГОРИЯ ПОЭТИКИ

А.Н. Веселовски й впервые обращается к термину «мотив», трактуя его как семантическое понятие.

По Веселовскому, основная характерная черта мотива — неразложимость. Учены |

й разграничил |

понятия «сюжет» и «мотив»; по его мнению, сюжет — это комплекс мотивов, т.е. |

мотив — |

составная часть сюжета, отсюда следует, что из мотива может «вырасти» сюжет. А.Н. Веселовский назвал мотив «зерном сюжета». В сюжете каждый мотив играет определенную роль: может быть основным, второстепенным, эпизодическим.

Признаками мотива Веселовский считал:

•образность

•одночленность

•схематичность

По мнению А.Л. Бема, мотив — это «предельная ступень художественного отвлечения от конкретного содержания произведения, закрепленная в простейшей словесной формуле».

Общепризнанным показателем мотива является его повторяемость.

Обычно в произведении прослеживаются несколько мотивов, которые образуют мотивны й ряд. Мотивный ряд — совокупность вариантов одного мотива. Несколько мотивных рядов составляют мотивный комплекс . Мотивные комплексы могут как сопоставляться (мотивы любви, полноты жизни), так и противопоставляться (счастье – страдание, жизнь – смерть, сон – явь и т. д.).

Мотивы, взаимоде йствующие между собо й в мотивных рядах, в совокупности с мотивными комплексами образуют систему мотивов , анализируя которую, можно приблизиться к пониманию особенностей художественного мира автора.

Ведущий мотив в одном или во многих произведениях писателя может определяться как лейтмотив.

В лирическом произведении мотив – прежде всего повторяющийся комплекс чувств и идей. Ярче всего в мотиве (в лирике) выдвинута повторяемость психологических переживаний. Специфика мотива в лирике во многом обусловлена существом лирического события.

Лирическое событие — это субъективированное событие переживания, непосредственно вовлекающее в своё целое и читателя, сопряженного при этом с инстанцией лирического субъекта.

Мотив (в отличие от темы) имеет непосредственную словесную (и предметную) закреплённость в самом тексте произведения; в поэзии его критерием в большинстве случаев служит наличие ключевого, опорного слова, несущего особую смысловую нагрузку. В лирике с её образными и философско-психологическими константами круг мотивов наиболее отчётливо выражен и определён

22. КОМПОЗИЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Композиция в литературе — это построение художественного произведения, расположение его частей в определенной системе и последовательности. Но композицию нельзя рассматривать как

последовательность глав, сцен и т.д. Композиция — целостная система определенных способов, форм художественного изображения, обусловленная содержанием произведения.

В большинстве справочников трактовка термина различает «узкое» и «широкое» его значения, предпочитая второе: композиция — «построение произведения».

Элементы и уровни композиции:

1.Сюжет (в понимании формалистов – художественно обработанные события)

2.Система персонажей (их соотношение между собой)

3.Повествовательная композиция (смена повествователей и точка зрения)

4.Композиция деталей (соотнесенность деталей)

5.Соотношение элементов повествования и описания (портреты, пейзажи, интерьер и т. д.)

К описательным элементам композиции принято относить пейзаж, интерьер, портрет, а также характеристики героев, рассказ о многократных, регулярно повторяющихся их действиях, привычках (например, описание обычного распорядка дня героев в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя). Основным критерием описательного элемента композиции является его статичность.

Точка зрения в литературном произведении — положение наблюдателя (повествователя, рассказчика, персонажа) в изображенном мире (во времени, пространстве, в социальноидеологической и языковой среде), которое, с одной стороны, определяет его кругозор — как в отношении объема (поле зрения, степень осведомленности, уровень понимания), так и в плане оценки воспринимаемого; с другой — выражает авторскую оценку этого субъекта и его кругозора.

Традиционные композиционные приемы:

1.Повторы и вариации. Служат выделению и акцентированию наиболее значимых моментов и звеньев предметно-речевой ткани произведения. Прямые повторы не просто доминировали в исторически ранней песенной лирике, но и составляли ее существо. Вариации представляют собой измененные повторы (описание белочки в «Сказке о царе Салтане» Пушкина). Усиление повтора именуется градацией (увеличивающиеся притязания старухи в «Сказке о рыбаке и рыбке» Пушкина). К повторам относятся также анафоры и эпифоры.