- •Дефект межпредсердной перегородки

- •Дефект межжелудочковой перегородки

- •Открытый артериальный проток

- •2. Аортальные пороки сердца. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, классификация по степени тяжести, дифференциальный диагноз, лечение. (Коскова)

- •3. Митральные пороки сердца. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, классификация по степени тяжести, дифференциальный диагноз, лечение. Митральный стеноз

- •Митральная недостаточность

- •4. Кардиомиопатии. Определение, этиопатогенез. Классификация кардиомиопатий. (Жидков)

- •5. Клиническая картина при гипертрофической кардиомиопатии, причины развития. Инструментальная диагностика.

- •ЭхоКг основной признак

- •7. Клиническая картина при аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка, причины развития. Инструментальная диагностика.

- •8. Перикардиты. Определение, этиология и патогенетические механизмы развития перикардитов. Классификация. Клиническая картина при сухом, выпотном и констриктивном перикардите.

- •Этиология заболеваний перикарда:

- •Патогенез обусловлен следующими механизмами:

- •Клиническая классификация перикардитов

- •Клиника сухого (фибринозного) перикардита.

- •Клиника экссудативного (выпотного) перикардита.

- •Клиническая картина констриктивного перикардита

- •9. Критерии диагностики, лечение, профилактика и прогноз перикардитов.

- •10. Диагностика и врачебная тактика при тампонаде сердца, констриктивном перикардите, экссудативном перикардите.

- •11. Симптоматические артериальные гипертензии (аг). Определение аг. Классификация симптоматических аг. Этиология и механизмы патогенеза.

- •I. Почечные артериальные гипертензии

- •II. Вазоренальная артериальная гипертензия

- •1. Атеросклероз почечных артерий.

- •2. Фибромускулярная дисплазия почечных артерий.

- •II. Эндокринные артериальные гипертензии

- •1. Акромегалия.

- •2. Болезнь и синдром Иценко–Кушинга.

- •3. Феохромоцитома.

- •4. Синдром Конна.

- •5. Диффузный или диффузно-узловой токсический зоб.

- •6. Гиперпаратиреоз.

- •III. Гемодинамические артериальные гипертензии

- •8. Артериальная гипертензия при сердечной недостаточности.

- •IV. Церебральные артериальные гипертензии

- •V. Артериальная гипертензия лекарственного генеза

- •VI. Климактерическая артериальная гипертензия

- •13. Вазоренальная артериальная гипертензия – диагностика и врачебная тактика. (Кудряшева Оля)

- •Вазоренальная артериальная гипертензия

- •1.Атеросклероз почечных артерий

- •2.Фибромускулярная дисплазия почечных артерий

- •Инструментальная диагностика: Скрининговые методы

- •Не скрининговые методы

- •Лечение вазоренальной аг:

- •Суть методов лечения:

- •14. Врачебная тактика при эндокринных артериальных гипертензиях.

- •1.Акромегалия

- •2.Болезнь и синдром Иценко–Кушинга

- •3.Феохромоцитома

- •5.Диффузный или диффузно-узловой токсический зоб

- •6.Гиперпаратиреоз

- •15. Тахисистолические желудочковые нарушения ритма. Определение, классификация, этиопатогенетические механизмы развития. Клиническая картина, электрокардиографическая диагностика. Лечебная тактика.

- •1)Электрокардиография

- •1)Медикаментозное лечение:

- •1)Установка имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора

- •16. Тахисистолические наджелудочковые нарушения ритма. Электрокардиографическая диагностика. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. Лечебная тактика.

- •17. Фибрилляции предсердий. Определение, клиническая картина, электрокардиографическая диагностика. Врачебная тактика при различных формах заболевания.

- •1. «Гипотеза множественных волн возбуждения».

- •2.«Фокусная», «изолированная», «идиопатическая» или первичная (так как нет заболевания миокарда) фп.

- •18. Трепетание предсердий. Определение, клиническая картина, электрокардиографическая диагностика. Врачебная тактика при различных формах заболевания.

- •20. Атрио–вентрикулярные блокады. Определение, этиология, классификация, критерии диагностики и врачебная тактика.

- •22. Хронические формы ишемической болезни сердца (ибс): стенокардия. Определение, клиническая картина зависимости от вида. Дифференциальная диагностика. Лечение.

- •1 Линии

- •2 Линии

- •24. Осложнения инфаркта миокарда. Диагностика. Тактика ведения.

- •25. Острая сердечная недостаточность. Определение, причины развития, диагностика и неотложная помощь.

- •26. Кардиогенный шок. Определение, причины развития. Клинические и гемодинамические критерии. Неотложная терапия.

- •27. Отек легких. Определение, причины развития. Клинические и гемодинамические критерии. Неотложная терапия.

- •1. Гидростатический ( связан с повышением давления в малом кругу)

- •4. Применение диуретиков — фуросемид (лазикс) в дозе 40–60 мг внутривенно

- •28. Миокардиты. Определение, распространенность, классификация, клинические проявления. Диагностика и лечение миокардитов.

- •29. Хроническая сердечная недостаточность. Определение, этиопатогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.

- •Iб стадия:

- •IIб стадия:

- •30. Клиническая картина при гемолитических анемиях (наследственных и приобретенных). Критерии диагностики гемолитических анемий. Признаки гемолиза. (Коскова)

- •3.Дефекты структуры гемоглобина.

- •31. Дифференциальный диагноз при гемолитических анемиях. Лечение гемолитических анемий. Профилактика и прогноз.

- •32. Апластические анемии и парциальные аплазии. Определение, этиология и патогенез. Критерии диагностики, клиническая картина. Лечение. (Жидков)

- •33. Дифференциальный диагноз при анемиях.

- •34. Агранулоцитоз. Определение, этиология, патогенез, клиническая картина. Критерии диагностики. Врачебная тактика. Прогноз.

- •36. Критерии диагностики неходжскинских лимфом. Лечение. Прогноз. Диагностика

- •Лечение

- •37. Миеломная болезнь. Определение, распространенность, этиопатогенез, классификация, клиническая картина. Критерии диагностики. Лечение. Прогноз.

- •39. Хронический лимфолейкоз. Распространенность, клиническая картина, диагностика и лечение.

- •40. Эритроцитоз. Определение, причины первичных и вторичных эритроцитозов. Диагностика. Врачебная тактика.

- •I. Истинная полицитемия (эритремия, болезнь Вакеза)

- •II. Вторичные абсолютные эритроцитозы:

- •IV. Первичный (наследственный, семейный) эритроцитоз

- •41. Истинная полицитемия. Определение, этиопатогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. Критерии диагностики эритремии. Дифференциальный диагноз. (Кудряшева Оля) определение

- •Этиопатогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика Обязательные исследования:

- •Лечение (в методе маловато, поэтому инфа из клин реков, но для Михайлова читайте его методичку)

- •Стратификация риска тромботических осложнений при истинной полицитемии

- •Методы терапевтического воздействия при ип:

- •Профилактика тромботических осложнений:

- •Физическое удаление избыточной массы циркулирующих эритроцитов:

- •Циторедуктивная терапия:

- •Критерии диагностики эритремии (по методе михайлова)

- •(Диагностические критерии истинной полицитемии (воз, 2017)

- •Дифференциальный диагноз

- •42. Нефротический синдром. Определение, этиология, патогенетические механизмы, клинические проявления. Критерии диагностики. Врачебная тактика. Прогноз.

- •45. Понятие о хронической болезни почек (хбп), классификации хбп, врачебная тактика в зависимости от стадии.

- •46. Основные заболевания пищевода. Клиническая картина. Диагностика.

- •48. Хронический панкреатит. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Профилактика и прогноз.

- •49. Опухоли поджелудочной железы. Клиническая картина, диагностика, лечение.

- •51. Заболевания толстого и тонкого кишечника. Критерии диагностики хронических энтеритов и колитов.

- •54. Дифференциальный диагноз неспецифического язвенного колита и болезни Крона.

- •57. Хронический гепатит. Определение, этиология, патогенез, классификация. Клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Профилактика и прогноз.

- •1. По этиологии и патогенезу:

- •2. По клинико-биохимическим и гистологическим критериям

- •1. Портальная гипертензия (отличие цирроза от гепатита):

- •2. Хроническая печеночная недостаточность:

- •58. Системная красная волчанка. Определение, этиология, патогенез, клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Профилактика и прогноз. (Коскова)

- •59. Ревматоидный артрит. Определение, этиология, патогенез. Клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Прогноз.

- •60. Подагра. Определение, патогенез, клиническая картина. Критерии диагностики. Лечение. Профилактика и прогноз. (Жидков)

- •61. Остеоартроз. Определение, патогенез, клиническая картина. Критерии диагностики.

- •62. Дифференциальный диагноз поражения суставов при подагре, остеоартрозе, ревматоидном артрите и острой ревматической лихорадке.

- •63. Системные васкулиты. Определение. Классификация. Общие признаки системных васкулитов. Методы обследования пациентов.

- •1.Клиническая картина

- •2.Лабораторные исследования, который включает ряд показателей:

- •3.Иммунологические исследования

- •5.Морфологическое исследование

- •64. Височный артериит (Болезнь Хортона). Этиология и патогенез. Основные клинические синдромы. Критерии диагноза. Принципы лечения.

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •65. Неспецифический аорто-артериит (артериит Такаясу). Этиология и патогенез. Основные клинические синдромы. Критерии диагноза. Принципы лечения.

- •66. Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера). Этиология и патогенез. Основные клинические синдромы. Критерии диагноза. Принципы лечения.

- •67. Узелковый полиартериит. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Основные клинические синдромы. Лабораторные изменения. Клинические варианты. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика.

- •Прогноз вп

- •69. Хобл. Этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, течение, осложнения и исходы. Лечение. Профилактика.

- •I. Этиология

- •II. Патогенез

- •1. Воспаление дыхательных путей:

- •3. Нарушения газообмена

- •4. Легочная гипертензия

- •5. Системные эффекты

- •III. Классификация

- •1. Спирометрическая (функциональная) классификация хобл

- •2. Классификация хобл по gold

- •IV. Клиника

- •Классификация тяжести обострений хобл

- •V. Диагностика

- •1. Анамнез

- •2. Физикальное обследование:

- •3. Спирометрия с бронхолитической пробой

- •4. Лабораторные методы

- •VI. Лечение

- •1. Терапия хобл стабильного течения

- •2. Обострение

- •II. Патогенез

- •III. Классификация

- •IV. Клиника

- •V. Диагностика

- •VI. Лечение

- •1. Лечение стабильной ба

- •2. Обострение

- •VII. Дифференциальный диагноз при бронхообструктивном синдроме

- •71. Плевральный выпот. Этиология, патогенез, классификация, клинические проявления. Характеристика экссудата и транссудата. Диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение.

- •I. Классификация

- •72. Интерстициальные и диссеминированные заболевания легких. Дифференциальная диагностика.

- •III. Васкулиты

- •73. Дифференциальный диагноз при синдроме округлых образованиях в легочной ткани.

- •1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.

- •2. Назовите факторы риска заболевания у данной пациентки

- •3. Назовите методы лабораторной, инструментальной диагностики данного заболевания.

- •4. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз.

- •5. Дайте рекомендации по лечению.

- •1. Поставьте предварительный диагноз.

- •2. Составьте план обследования больного.

- •1. Укажите возможные причины изменения состояния у пациента.

- •2. Предложите дополнительные диагностические методы.

- •3. Предложите меры помощи в данном случае.

- •4. Что необходимо учитывать при назначении препаратов, влияющих на свертывающую систему крови у пациентов в предоперационном периоде?

- •5. Что бы Вы поменяли в назначенной терапии?

- •Поставьте предварительный диагноз.

- •Составьте план обследования больного.

- •Дифференциальный диагноз болевого синдрома.

- •От чего будет зависеть тактика ведения данного пациента?

- •Назначьте схему лечения.

- •1. Сформулируете диагноз.

- •2. Составьте план обследования.

- •3. План лечения.

- •4. Дифференциальный диагноз.

- •2 Какие исследования необходимо еще провести?

- •3 Дифференциальный диагноз.

- •4 Ваши назначения в соответствии с вероятным диагнозом.

- •5 Прогноз.

- •1. Сформулируете диагноз.

- •2. Составьте план обследования.

- •3. План лечения.

- •5. Прогноз.

- •3. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз?

- •1. Оцените результаты полученных анализов.

- •2. Сформулировать предварительный диагноз.

- •3. Какие дополнительные исследования необходимы для его подтверждения?

- •4. План лечения.

- •1. Сформулируете предварительный диагноз. Какие синдромы можно выделить у больного?

- •2. Какие дополнительные методы исследования необходимо выполнить для подтверждения диагноза?

- •3. Дайте рекомендации по лечению.

67. Узелковый полиартериит. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Основные клинические синдромы. Лабораторные изменения. Клинические варианты. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика.

Узелковый полиартериит (УП) — некротизирующий артериит с поражением артерий среднего и мелкого калибра, протекающий без гломерулонефрита или васкулита артериол, капилляров, венул, и не ассоциированный с АНЦА.

могут быть поражены любые органы,

наиболее часто изменения затрагивают кожу, суставы, периферические нервы, кишечник и почки

Чаще всего у мужчин в 30–40 лет.

Характерный патоморфологический признак —

сегментарный некротизирующий васкулит артерий среднего и мелкого калибра, реже артериол и крайне редко венул.

В острой фазе имеет место воспаление средней оболочки стенки артерии с фибриноидным некрозом. Воспалительный инфильтрат представлен различными клетками, преимущественно нейтрофилами и, в меньшей степени, лимфоцитами и эозинофилами.

→ полное нарушение нормальной архитектоники сосудистой стенки, включая эластическую мембрану с замещением ее аморфным материалом, напоминающим фибрин.

В этом месте воспаления наблюдают формирование аневризмы артерии с пристеночным тромбозом.

Заживление очага поражения сопровождается развитием склеротических изменений в стенке сосуда и окклюзией его просвета.

Клиническая картина

Заболевание обычно начинается постепенно, реже — остро (после приема некоторых лекарственных препаратов) с

лихорадки (длительное повышение температуры наблюдают редко, при появлении органной патологии, как правило, исчезает)

болей в мышцах и суставах,

кожных высыпаний

похудения, иногда значительного (свидетельствует о высокой активности болезни).

Миалгии

возникают у 30–70% больных

часто связаны с воспалением сосудов, кровоснабжающих поперечно-полосатую мускулатуру.

Типичны интенсивные боли в икроножных мышцах, иногда вплоть до обездвиживания.

Часто миалгии предшествуют развитию нейропатии.

Поражение суставов

возникает более чем у половины больных, особенно в начале болезни.

Примерно в четверти случаев имеет место артрит, как правило, преходящий, недеформирующий, с поражением одного или нескольких крупных суставов (голеностопных, коленных, плечевых, локтевых и лучезапястных).

Гораздо реже изменения возникают в мелких суставах кистей и стоп.

Поражение кожи

у 25–60% больных

может быть одним из первых признаков болезни.

Чаще возникает сосудистая папулопетехиальная пурпура, реже наблюдают буллезные и везикулезные высыпания.

часто встречают сетчатое ливедо.

развитие некрозов кожи и ишемической гангрены мягких тканей дистальных фаланг пальцев.

Органная патология:

поражение сосудов почек,

органов и тканей брюшной полости,

сердца,

легких и

ПНС

Полинейропатия

у 50–70% больных.

Этот синдром относят к числу самых частых и ранних признаков заболевания

связан с васкулитом сосудов, снабжающих нервные стволы.

асимметричные нарушения чувствительности и двигательных функций в нижних конечностях, связанные с поражением берцовых нервов и их ветвей.

Реже воспалительный процесс затрагивает радиальные, ульнарные, срединные и краниальные нервные окончания.

Клинически вызывает интенсивные боли и парестезии.

Иногда двигательные расстройства предшествуют нарушению чувствительности.

Изменения со стороны ЦНС наблюдают редко, описаны гиперкинетический синдром, головные боли, инфаркты мозга, геморрагический инсульт, психозы.

Иногда встречается менингоэнцефалит с нарушением речи и слуха, головной болью, головокружением, судорогами, раздражением мозговых оболочек, а также очаговые поражения мозга за счет тромбозов сосудов или локальных кровоизлияний, вызванных разрывами сосудистых аневризм.

Нередко встречается дисциркуляторная энцефалопатия, развивающаяся на фоне церебрального васкулита.

Почки:

возникает у 40–60% больных,

преобладает сосудистый тип почечной патологии. при ангиографии стеноз сосудов)--> ХПН

Воспалительные изменения, как правило, затрагивают междолевые артерии и редко артериолы.

Развитие гломерулонефрита не характерно для этого заболевания.

Наиболее частые признаки поражения почек при классическом узелковом полиартериите — умеренная протеинурия (потеря белка менее 3 г/сут) + микрогематурия (признак активности).

Возникает также лейкоцитурия, не связанная с мочевой инфекцией.

Предполагают, что в ранних стадиях развитие болезни обусловлено васкулитом или инфарктом почки, а в поздних — вторичным поражением клубочков за счет ишемии, возникающей на фоне поражения междольковых сосудов.

→ часто формируется стойкая симптоматическая АГ, ведущая к развитию тяжелых осложнений со стороны органов-мишеней — сердца и головного мозга (инсульт, инфаркт миокарда).

Изредка наблюдается перикардит как проявление уремии.

Сердце:

у 40% больных.

гипертрофия миокарда левого желудочка,

тахикардия,

нарушение сердечного ритма и проводимости.

прежде всего связано с коронаритом, который клинически или при патологоанатомическом исследовании выявляется у 50– 70% больных и сопровождается умеренными ангинозными болями или в 12% случаев — развитием ИМ.

ПС:

характерная и наиболее тяжелая форма органной патологии при УП.

анорексия, тошнота и рвота.

Боли в животе возникают примерно у трети больных, обусловлены ишемией тонкой кишки, реже других отделов кишечника.

Иногда начинается с клинической картины острого живота с симптомами перитонита, острого холецистита или аппендицита.

Боли в животе в сочетании с меленой возникают при тромбозе мезентериальных сосудов.

У детей описано развитие сегментарных некрозов и перфорации кишечника.

Возможны ЖКК

Поражение печени приводит к ее увеличению и изменению печеночных функциональных тестов.(геп В, инфаркт печени, гематома в результате разрыва внутрипеченочных сосудов)

Редко наблюдают образование кист вПЖ.

Легкие:

встречается примерно у трети больных УП

может проявляться развитием пневмонии, летучих инфильтратов или интерстициального полисегментарного пневмофиброза.

Чаще наблюдается кашель со скудным выделением слизистой мокроты, изредка кровохарканье, нарастающие признаки ДН.

На Rg легких регистрируют признаки диффузной инфильтрации ткани легкого и интерстиция,

при КТ высокого разрешения — множественные участки уплотнений в обоих легких.

Описаны отдельные случаи диффузных альвеолярных геморрагий у пациентов, инфицированных вирусом гепатита В, приведшие к тяжелой ДН и смерти.

Поражение глаз:

Глазное дно: аневризмы артерий, периваскулярные инфильтраты, плазморрагии, тромбозы центральной артерии сетчатки.

может быть одним из ранних симптомов болезни.

Патология яичек (орхит, эпидидимит) входит в классификационные критерии заболевания. При биопсии признаки воспаления яичек обнаруживают у 80% больных, но клинически их диагностируют редко. Орхит чаще развивается у больных, инфицированных вирусом гепатита В (примерно у 30% больных).

Диагностика

Лаб изменения неспецифичны:

увеличение СОЭ,

лейкоцитоз,

тромбоцитоз,

увеличение концентрации СРБ,

умеренную нормохромную анемию.

HBsAg обнаруживают в сыворотке у 7–63% больных.

Как правило, увеличивается уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК).

Изредка встречают небольшое увеличение титров РФ и антинуклеарного фактора (АНФ),

почти у 50% больных обнаруживают антитела к кардиолипину в низком титре.

В отличие от других системных некротизирующих васкулитов (микроскопический полиангиит, гранулематоз Вегенера и синдром Черджа–Стросс), АНЦА при классическом узелковом полиартериите определяют очень редко, хотя их обнаружение может быть использовано для дифференциальной диагностики УП с микроскопическим полиангиитом, при котором АНЦА выявляются в 82–100% случаев.

ангиография:

аневризмы и стеноз артерий среднего калибра.

Размер сосудистых аневризм варьирует от 1 до 5 мм.

Преимущественно они локализуются в артериях почек, брыжейки, печени и могут исчезать на фоне проводимой терапии.

Классификационные критерии:

потеря массы тела после начала заболевания на 4 кг и более, не связанная с особенностями питания;

сетчатое ливедо — пятнистые, сетчатые изменения рисунка кожи на конечностях и туловище;

боль в яичках или их болезненность при пальпации, не связанные с инфекцией, травмой и т.д.;

миалгии, слабость или болезненность при пальпации в мышцах нижних конечностей;

развитие мононейропатии, множественной мононейропатии или полинейропатии;

развитие АГ с уровнем диастолического давления более 90 мм рт.ст.;

повышение мочевины крови >40 мг% или креатинина крови >15 мг%, не связанное с дегидратацией или нарушением выделения мочи, инфицирование вирусом гепатита В (наличие HBsAg или антител к вирусу гепатита В в сыворотке крови);

артериографические изменения (аневризмы или окклюзии висцеральных артерий), диагностируемые при ангиографии, не связанные с атеросклерозом, фибромышечной дисплазией и другими невоспалительными заболеваниями;

гистологические изменения, свидетельствующие о присутствии гранулоцитов в стенке артерий, определяемые при биопсии.

Диагноз: 3 и более критериев (с чувствительностью 82,2% и специфичностью 86,6%)

Лечение

Терапия УП не отличается от лечения других АНЦА-ассоциированных васкулитов. (ГКС в виде монотерапии или в сочетании с циклофосфамидом, метотрексатом или азатиоприном в зависимости от тяжести заболевания)

При наличии маркеров репликации вируса гепатита В показано применение плазмафереза, противовирусных препаратов.

Прогноз

На фоне комбинированной терапии ГК и цитостатиками пятилетняя выживаемость составляет 60–80%. Прогноз зависит от тяжести поражения почек и артериальной гипертензии, а также желудочно-кишечных осложнений. Наибольшее количество летальных исходов регистрируют в первый год от начала заболевания. В большинстве случаев непосредственной причиной смерти являются сердечно — сосудистые осложнения.

К неблагоприятным прогностическим факторам относят

начало заболевания в возрасте старше 50 лет,

поражение почек, пищеварительной системы, ЦНС

развитие кардиомиопатии.

68. Пневмонии. Классификация, этиология, патогенез, клинические проявления. Осложнения. Критерии диагностики. Принципы лечения.

1. По этиологии

- бактериальные

- вирусные

- вызванные микромицетами

- вызванные простейшими

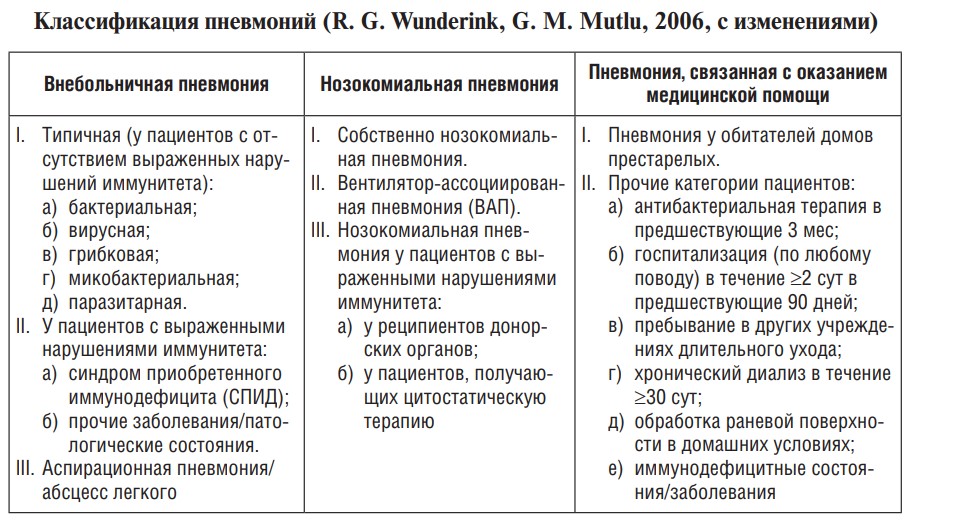

2. Внебольничная и нозокомиальная

3. ВП кодируется в рубриках J13–J16 и J18. В основе МКБ10 лежит этиологическая классификация пневмоний.

4. По степени тяжести

5. В зависимости от состояния иммунитета

Внебольничной (ВП) считают пневмонию, возникшую во внебольничных условиях, то есть вне стационара или позднее 4 нед после выписки из него, или диагностированную в первые 48 ч от момента госпитализации, или развившуюся у пациента, не находившегося в домах сестринского ухода/отделениях длительного медицинского наблюдения более 14 суток, сопровождающуюся симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей (лихорадкой, кашлем, выделением мокроты, (возможно, гнойной), болью в грудной клетке, одышкой) и рентгенологическими признаками «свежих» очагово-инфильтративных изменений в легких при отсутствии очевидной диагностической альтернативы.

Тяжелая ВП — это особая форма заболевания, характеризующаяся выраженной дыхательной недостаточностью (ДН), как правило, в сочетании с признаками сепсиса и органной дисфункции

Большинство случаев заболевания ассоциируется с S. pneumoniae, M. pneumoniae, C. pneumoniae, H. influenzae, респираторные вирусы, энтеробактерии, S. aureus и L. Pneumophila

Патогенез

1) аспирация секрета ротоглотки;

2) вдыхание аэрозоля, содержащего микроорганизмы;

3) гематогенное распространение микроорганизмов из внелегочного очага инфекции (сепсис, инфекционный эндокардит, септический тромбофлебит и тд.);

4) непосредственное распространение инфекции из соседних пораженных органов или в результате инфицирования при проникающих ранениях грудной клетки

Развивается экссудативное воспалительное поражение альвеол, возникающее в ответ на внедрение и пролиферацию в легочной паренхиме микроорганизмов.

Клинические проявления

Лихорадка (или повышение температуры тела)

Кашель, одышка, отделение мокроты и/или боль в грудной клетке, связанная с дыханием или кашлем

Синдром общей интоксикации (немотивированная слабость, утомляемость, ознобы, сильное потоотделение по ночам)

Тяжелая ВП: клиника септического шока, острой ДН, другие органные дисфункции

Симптомы декомпенсации хронических сопутствующих заболеваний (СД, ХСН)

Осложнения

Парапневмонический плеврит, эмпиема плевры, эмпиема легкого, ОРДС, острая ДН, СШ, ПОН, ателектазы, вторичная бактериемия с гематогенными очагами диссеминации – менингит, абсцессы ГМ, печени, кожи, мягких тканей, эндокардит, перикардит, миокардит, нефрит и др.

Диагностика (общая)

1. Жалобы и анамнез

2. Объективно: отставание пораженной стороны грудной клетки при дыхании; усиление голосового дрожания над зоной инфильтрации; укорочение (притупление) перкуторного звука над пораженным участком легкого; появление бронхиального дыхания (обусловлено уплотнением легочной ткани (альвеолы заполнены экссудатом), за счет этого лучшим звукопроведением со стороны трахеи и крупных бронхов, в этот период крепитации не выслушиваются); ослабление дыхания; наличие фокуса крепитации (крепитация отличается от мелкопузырчатых хрипов — возникает только на высоте вдоха и не изменяется при покашливании; crepitacio indux — начальная крепитация (накопление экссудата); crepitacio redux — стадия разрешения); усиление бронхофонии.

3. Лабораторно (вариабельно)

- ОАК: лейкоцитоз со сдвигом влево/N, лейкопения, тромбоцитопения, снижение гематокрита, СОЭ

- Б/х: симптомы органных дисфункций, декомпенсация сопутствующих, развитие осложнений, выбор терапии и/или режима дозирования

- СРБ, прокальцитонин, фибриноген

- Исследование плевральной жидкости при наличии плеврального выпота (рН, ЛДГ, белок, цитология)

- При наличии острой ДН с SрO2 <90% по данным пульсоксиметрии и во всех случаях тяжелой ВП обязательно исследование газов артериальной крови с определением paO2, paCO2, pH, бикарбонатов, лактата.

- При тяжелой ВП рекомендуется дополнительно коагулограмма с определением протромбинового времени, МНО, АЧТВ.

- Общеклиническое исследование мокроты

- Микробиологическое исследование мокроты/трахеального аспирата/бронхоальвеолярного лаважа, венозной крови, экспресс темы по выявлению пневмококковой и легионеллезной антигенурии, ПЦР диагностика, посев и определение чувствительности к антибиотикам

4. Инструментально

- Обзорная Rg в передней прямой и боковой проекциях (локальное снижение воздушности легочной («затенение») ткани (инфильтрация).

Альвеолярный тип инфильтрации: средняя интенсивность тени уплотненного участка легкого, тканевая плотность при КТ, а также видимость в зоне уплотнения воздушных просветов бронхов (симптом воздушной бронхографии).

Интерстициашльный тип инфильтрации («матовое стекло»): при рентгенологическом исследовании характеризуется низкой (малой) интенсивностью тени уплотненного участка.

Более достоверно симптом «матового стекла» определяется при высокоразрешающей КТ легких — видимость стенок бронхов и элементов сосудистого рисунка в зоне инфильтрации.

Очаговый тип инфильтрации: неоднородная структура, состоящей из многочисленных полиморфных, центрилобулярных очагов с нечеткими контурами, часто сливающихся друг

с другом.

- КТ. Показания к КТ:

1) отсутствие изменений в легких на рентгеновских снимках у пациента с вероятным диагнозом пневмонии;

2) нетипичные для ВП изменения на рентгенограммах;

3) рецидивирующая пневмония или затяжная пневмония, при которой длительность существования инфильтративных изменений в легочной ткани превышает один месяц (в обоих случаях причиной повторного возникновения или длительного сохранения изменений в легочной ткани может являться стеноз крупного бронха, об условленный, в том числе, злокачественным новообразованием).

- Пульсоксиметрия

- ЭКГ в стандартных отведениях

- Трансторакальное УЗИ грудной полости при подозрении на парапневмонический экссудативный выпот

- Фибробронхоскопия

Критерии диагноза ВП

Диагноз ВП является определенным при наличии у больного рентгенологически подтвержденной очаговой инфильтрации легочной ткани и, по крайней мере, двух клинических признаков:

1) остро возникшая лихорадка в начале заболевания (температура тела более 38,0 °C);

2) кашель с мокротой;

3) физические признаки (фокус крепитации/мелкопузырчатых хрипов, бронхиальное дыхание, укорочение перкуторного звука);

4) лейкоцитоз >10×109/л и/или палочкоядерный сдвиг (>10%).