- •Дефект межпредсердной перегородки

- •Дефект межжелудочковой перегородки

- •Открытый артериальный проток

- •2. Аортальные пороки сердца. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, классификация по степени тяжести, дифференциальный диагноз, лечение. (Коскова)

- •3. Митральные пороки сердца. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, классификация по степени тяжести, дифференциальный диагноз, лечение. Митральный стеноз

- •Митральная недостаточность

- •4. Кардиомиопатии. Определение, этиопатогенез. Классификация кардиомиопатий. (Жидков)

- •5. Клиническая картина при гипертрофической кардиомиопатии, причины развития. Инструментальная диагностика.

- •ЭхоКг основной признак

- •7. Клиническая картина при аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка, причины развития. Инструментальная диагностика.

- •8. Перикардиты. Определение, этиология и патогенетические механизмы развития перикардитов. Классификация. Клиническая картина при сухом, выпотном и констриктивном перикардите.

- •Этиология заболеваний перикарда:

- •Патогенез обусловлен следующими механизмами:

- •Клиническая классификация перикардитов

- •Клиника сухого (фибринозного) перикардита.

- •Клиника экссудативного (выпотного) перикардита.

- •Клиническая картина констриктивного перикардита

- •9. Критерии диагностики, лечение, профилактика и прогноз перикардитов.

- •10. Диагностика и врачебная тактика при тампонаде сердца, констриктивном перикардите, экссудативном перикардите.

- •11. Симптоматические артериальные гипертензии (аг). Определение аг. Классификация симптоматических аг. Этиология и механизмы патогенеза.

- •I. Почечные артериальные гипертензии

- •II. Вазоренальная артериальная гипертензия

- •1. Атеросклероз почечных артерий.

- •2. Фибромускулярная дисплазия почечных артерий.

- •II. Эндокринные артериальные гипертензии

- •1. Акромегалия.

- •2. Болезнь и синдром Иценко–Кушинга.

- •3. Феохромоцитома.

- •4. Синдром Конна.

- •5. Диффузный или диффузно-узловой токсический зоб.

- •6. Гиперпаратиреоз.

- •III. Гемодинамические артериальные гипертензии

- •8. Артериальная гипертензия при сердечной недостаточности.

- •IV. Церебральные артериальные гипертензии

- •V. Артериальная гипертензия лекарственного генеза

- •VI. Климактерическая артериальная гипертензия

- •13. Вазоренальная артериальная гипертензия – диагностика и врачебная тактика. (Кудряшева Оля)

- •Вазоренальная артериальная гипертензия

- •1.Атеросклероз почечных артерий

- •2.Фибромускулярная дисплазия почечных артерий

- •Инструментальная диагностика: Скрининговые методы

- •Не скрининговые методы

- •Лечение вазоренальной аг:

- •Суть методов лечения:

- •14. Врачебная тактика при эндокринных артериальных гипертензиях.

- •1.Акромегалия

- •2.Болезнь и синдром Иценко–Кушинга

- •3.Феохромоцитома

- •5.Диффузный или диффузно-узловой токсический зоб

- •6.Гиперпаратиреоз

- •15. Тахисистолические желудочковые нарушения ритма. Определение, классификация, этиопатогенетические механизмы развития. Клиническая картина, электрокардиографическая диагностика. Лечебная тактика.

- •1)Электрокардиография

- •1)Медикаментозное лечение:

- •1)Установка имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора

- •16. Тахисистолические наджелудочковые нарушения ритма. Электрокардиографическая диагностика. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. Лечебная тактика.

- •17. Фибрилляции предсердий. Определение, клиническая картина, электрокардиографическая диагностика. Врачебная тактика при различных формах заболевания.

- •1. «Гипотеза множественных волн возбуждения».

- •2.«Фокусная», «изолированная», «идиопатическая» или первичная (так как нет заболевания миокарда) фп.

- •18. Трепетание предсердий. Определение, клиническая картина, электрокардиографическая диагностика. Врачебная тактика при различных формах заболевания.

- •20. Атрио–вентрикулярные блокады. Определение, этиология, классификация, критерии диагностики и врачебная тактика.

- •22. Хронические формы ишемической болезни сердца (ибс): стенокардия. Определение, клиническая картина зависимости от вида. Дифференциальная диагностика. Лечение.

- •1 Линии

- •2 Линии

- •24. Осложнения инфаркта миокарда. Диагностика. Тактика ведения.

- •25. Острая сердечная недостаточность. Определение, причины развития, диагностика и неотложная помощь.

- •26. Кардиогенный шок. Определение, причины развития. Клинические и гемодинамические критерии. Неотложная терапия.

- •27. Отек легких. Определение, причины развития. Клинические и гемодинамические критерии. Неотложная терапия.

- •1. Гидростатический ( связан с повышением давления в малом кругу)

- •4. Применение диуретиков — фуросемид (лазикс) в дозе 40–60 мг внутривенно

- •28. Миокардиты. Определение, распространенность, классификация, клинические проявления. Диагностика и лечение миокардитов.

- •29. Хроническая сердечная недостаточность. Определение, этиопатогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.

- •Iб стадия:

- •IIб стадия:

- •30. Клиническая картина при гемолитических анемиях (наследственных и приобретенных). Критерии диагностики гемолитических анемий. Признаки гемолиза. (Коскова)

- •3.Дефекты структуры гемоглобина.

- •31. Дифференциальный диагноз при гемолитических анемиях. Лечение гемолитических анемий. Профилактика и прогноз.

- •32. Апластические анемии и парциальные аплазии. Определение, этиология и патогенез. Критерии диагностики, клиническая картина. Лечение. (Жидков)

- •33. Дифференциальный диагноз при анемиях.

- •34. Агранулоцитоз. Определение, этиология, патогенез, клиническая картина. Критерии диагностики. Врачебная тактика. Прогноз.

- •36. Критерии диагностики неходжскинских лимфом. Лечение. Прогноз. Диагностика

- •Лечение

- •37. Миеломная болезнь. Определение, распространенность, этиопатогенез, классификация, клиническая картина. Критерии диагностики. Лечение. Прогноз.

- •39. Хронический лимфолейкоз. Распространенность, клиническая картина, диагностика и лечение.

- •40. Эритроцитоз. Определение, причины первичных и вторичных эритроцитозов. Диагностика. Врачебная тактика.

- •I. Истинная полицитемия (эритремия, болезнь Вакеза)

- •II. Вторичные абсолютные эритроцитозы:

- •IV. Первичный (наследственный, семейный) эритроцитоз

- •41. Истинная полицитемия. Определение, этиопатогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. Критерии диагностики эритремии. Дифференциальный диагноз. (Кудряшева Оля) определение

- •Этиопатогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика Обязательные исследования:

- •Лечение (в методе маловато, поэтому инфа из клин реков, но для Михайлова читайте его методичку)

- •Стратификация риска тромботических осложнений при истинной полицитемии

- •Методы терапевтического воздействия при ип:

- •Профилактика тромботических осложнений:

- •Физическое удаление избыточной массы циркулирующих эритроцитов:

- •Циторедуктивная терапия:

- •Критерии диагностики эритремии (по методе михайлова)

- •(Диагностические критерии истинной полицитемии (воз, 2017)

- •Дифференциальный диагноз

- •42. Нефротический синдром. Определение, этиология, патогенетические механизмы, клинические проявления. Критерии диагностики. Врачебная тактика. Прогноз.

- •45. Понятие о хронической болезни почек (хбп), классификации хбп, врачебная тактика в зависимости от стадии.

- •46. Основные заболевания пищевода. Клиническая картина. Диагностика.

- •48. Хронический панкреатит. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Профилактика и прогноз.

- •49. Опухоли поджелудочной железы. Клиническая картина, диагностика, лечение.

- •51. Заболевания толстого и тонкого кишечника. Критерии диагностики хронических энтеритов и колитов.

- •54. Дифференциальный диагноз неспецифического язвенного колита и болезни Крона.

- •57. Хронический гепатит. Определение, этиология, патогенез, классификация. Клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Профилактика и прогноз.

- •1. По этиологии и патогенезу:

- •2. По клинико-биохимическим и гистологическим критериям

- •1. Портальная гипертензия (отличие цирроза от гепатита):

- •2. Хроническая печеночная недостаточность:

- •58. Системная красная волчанка. Определение, этиология, патогенез, клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Профилактика и прогноз. (Коскова)

- •59. Ревматоидный артрит. Определение, этиология, патогенез. Клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Прогноз.

- •60. Подагра. Определение, патогенез, клиническая картина. Критерии диагностики. Лечение. Профилактика и прогноз. (Жидков)

- •61. Остеоартроз. Определение, патогенез, клиническая картина. Критерии диагностики.

- •62. Дифференциальный диагноз поражения суставов при подагре, остеоартрозе, ревматоидном артрите и острой ревматической лихорадке.

- •63. Системные васкулиты. Определение. Классификация. Общие признаки системных васкулитов. Методы обследования пациентов.

- •1.Клиническая картина

- •2.Лабораторные исследования, который включает ряд показателей:

- •3.Иммунологические исследования

- •5.Морфологическое исследование

- •64. Височный артериит (Болезнь Хортона). Этиология и патогенез. Основные клинические синдромы. Критерии диагноза. Принципы лечения.

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •65. Неспецифический аорто-артериит (артериит Такаясу). Этиология и патогенез. Основные клинические синдромы. Критерии диагноза. Принципы лечения.

- •66. Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера). Этиология и патогенез. Основные клинические синдромы. Критерии диагноза. Принципы лечения.

- •67. Узелковый полиартериит. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Основные клинические синдромы. Лабораторные изменения. Клинические варианты. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика.

- •Прогноз вп

- •69. Хобл. Этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, течение, осложнения и исходы. Лечение. Профилактика.

- •I. Этиология

- •II. Патогенез

- •1. Воспаление дыхательных путей:

- •3. Нарушения газообмена

- •4. Легочная гипертензия

- •5. Системные эффекты

- •III. Классификация

- •1. Спирометрическая (функциональная) классификация хобл

- •2. Классификация хобл по gold

- •IV. Клиника

- •Классификация тяжести обострений хобл

- •V. Диагностика

- •1. Анамнез

- •2. Физикальное обследование:

- •3. Спирометрия с бронхолитической пробой

- •4. Лабораторные методы

- •VI. Лечение

- •1. Терапия хобл стабильного течения

- •2. Обострение

- •II. Патогенез

- •III. Классификация

- •IV. Клиника

- •V. Диагностика

- •VI. Лечение

- •1. Лечение стабильной ба

- •2. Обострение

- •VII. Дифференциальный диагноз при бронхообструктивном синдроме

- •71. Плевральный выпот. Этиология, патогенез, классификация, клинические проявления. Характеристика экссудата и транссудата. Диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение.

- •I. Классификация

- •72. Интерстициальные и диссеминированные заболевания легких. Дифференциальная диагностика.

- •III. Васкулиты

- •73. Дифференциальный диагноз при синдроме округлых образованиях в легочной ткани.

- •1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.

- •2. Назовите факторы риска заболевания у данной пациентки

- •3. Назовите методы лабораторной, инструментальной диагностики данного заболевания.

- •4. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз.

- •5. Дайте рекомендации по лечению.

- •1. Поставьте предварительный диагноз.

- •2. Составьте план обследования больного.

- •1. Укажите возможные причины изменения состояния у пациента.

- •2. Предложите дополнительные диагностические методы.

- •3. Предложите меры помощи в данном случае.

- •4. Что необходимо учитывать при назначении препаратов, влияющих на свертывающую систему крови у пациентов в предоперационном периоде?

- •5. Что бы Вы поменяли в назначенной терапии?

- •Поставьте предварительный диагноз.

- •Составьте план обследования больного.

- •Дифференциальный диагноз болевого синдрома.

- •От чего будет зависеть тактика ведения данного пациента?

- •Назначьте схему лечения.

- •1. Сформулируете диагноз.

- •2. Составьте план обследования.

- •3. План лечения.

- •4. Дифференциальный диагноз.

- •2 Какие исследования необходимо еще провести?

- •3 Дифференциальный диагноз.

- •4 Ваши назначения в соответствии с вероятным диагнозом.

- •5 Прогноз.

- •1. Сформулируете диагноз.

- •2. Составьте план обследования.

- •3. План лечения.

- •5. Прогноз.

- •3. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз?

- •1. Оцените результаты полученных анализов.

- •2. Сформулировать предварительный диагноз.

- •3. Какие дополнительные исследования необходимы для его подтверждения?

- •4. План лечения.

- •1. Сформулируете предварительный диагноз. Какие синдромы можно выделить у больного?

- •2. Какие дополнительные методы исследования необходимо выполнить для подтверждения диагноза?

- •3. Дайте рекомендации по лечению.

4. Кардиомиопатии. Определение, этиопатогенез. Классификация кардиомиопатий. (Жидков)

Кардиомиопатиями называют заболевания миокарда, при которых нарушена структура или функция миокарда желудочков и эти нарушения не связаны с болезнью коронарных артерий или аномальными гемодинамическими нагрузками. Из определения вытекает, что в настоящее время кардиомиопатиями могут называться не только заболевания миокарда неизвестной этиологии, но и поражения миокарда на фоне других заболеваний, кроме ИБС, артериальной гипертензии и клапанных пороков сердца, клинически и гемодинамически напоминающие одну из пяти классических кардиомиопатий.

Этиология.

Развитие кардиомиопатий в большинстве случаев связано с генетическими аномалиями в сочетании с воздействием неблагоприятных экзо- и эндогенных факторов.

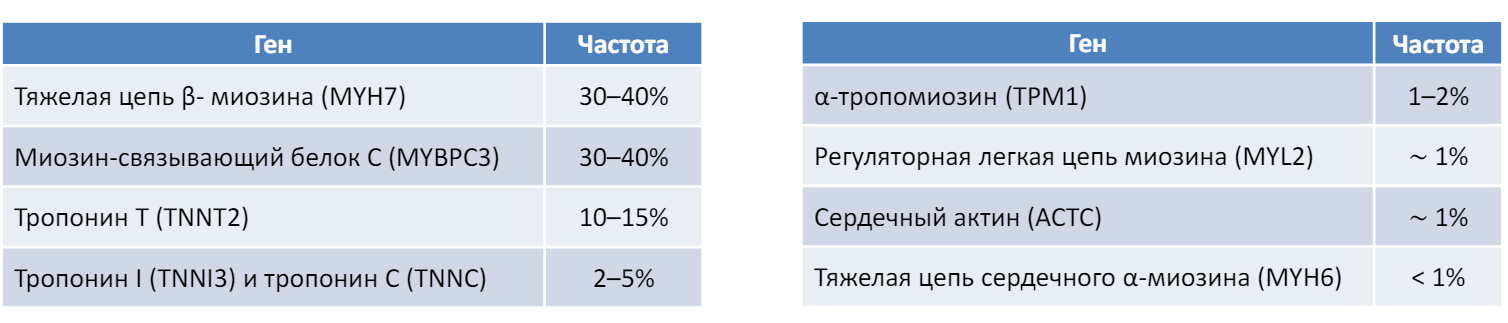

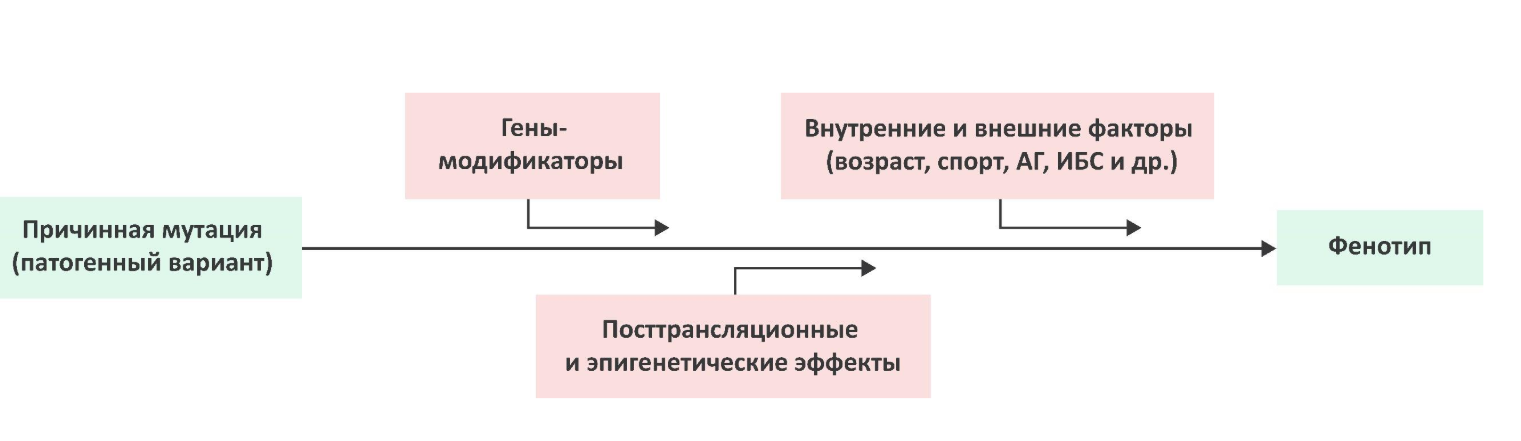

Этиология ГКМП Патогенные варианты в генах, кодирующих белки цитоскелета, ионных каналов, структуру Z-дисков и другие внутриклеточные структуры, определяют развитие ГКМП в 15–20%. Валидировано девять основных генов, кодирующих выработку сократительных белков кардиомиоцитов, которые составляют от 70 до 90% всех патогенных вариантов, ассоциированных с ГКМП, и имеют достаточную доказательную базу.

Патогенез.

Единого механизма развития кардиомиопатий нет. Как правило, при каждом конкретном варианте кардиомиопатии он до конца не ясен. В основе кардиомиопатий лежит генетически детерминированное нарушение функции кардиомиоцитов, приводящее к патологическим структурным изменениям.

Классификация кардиомиопатий.

Различают 5 групп кардиомиопатий:

1. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП);

2. Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП);

3. Рестриктивная кардиомиопатия (РКМП);

4. Аритмогенная кардиомиопатия (АКМП);

5. Неклаcсифицированные кардиомиопатии (НКМП).

Каждая из кардиомиопатий в свою очередь делится на:

I.Семейную/генетическую, при которой рекомендуют выделять 2 варианта:

1. Генетический дефект не идентифицирован;

2. Генетический дефект идентифицирован – конкретные генетические подтипы

заболевания;

II. Несемейную/негенетическую, которая также может быть в 2-х вариантах:

1. Идиопатическая (причина нарушения структуры или функции сердечной мышцы неизвестна);

2. Причина известна – конкретные подтипы заболевания.

5. Клиническая картина при гипертрофической кардиомиопатии, причины развития. Инструментальная диагностика.

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — наследственно-обусловленное заболевание, характеризуемое асимметричной (чаще) или симметричной (реже) гипертрофией левого желудочка, в результате чего может возникать гемодинамическая обструкция его выходного отдела, которая проявляется обмороками, стенокардией и жизнеугрожающими нарушениями сердечного ритма.

Клиническая картина:

Заболевание длительное время может протекать бессимптомно и его случайно выявляют при обследовании по другому поводу. Наиболее часто больных беспокоят одышка [в рез-те увеличения диастолического давления наполнения ЛЖ и пассивного ретроградного увеличения давления в лёгочных венах àнарушение газообмена] при физ. нагрузке, боли за грудиной (различного, в т.ч. ангинозного генеза)[вследствие ухудшения диастолического расслабления и увеличения потребности миокарда в О2], сердцебиение [проявления наджелудочковой или желудочковой тахикардии, фибрилляции предсердий], головокружение, обмороки [возникают при физ. нагрузках в результате ухудшения мозгового кровообращения, вследствие усугубления обструкции выносящего тракта ЛЖ]

Варианты клинического течения

• Внезапная сердечная смерть.

• Развитие заболевания в виде одышки, боли в грудной клетке (типичная стенокардия, могут быть атипичные боли) и потери сознания (за счет гемодинамической обструкции выходного отдела ЛЖ), включая обморочные и предобморочные состояния, головокружения, которые могут возникать внезапно на фоне полного здоровья и после физического или эмоционального напряжения, в покое, при сохраненной систолической функции ЛЖ.

• Прогрессирование ХСН с ремоделированием ЛЖ и его систолической дисфункцией.

• Развитие фибрилляция предсердий (ФП) и тромбоэмболий.

Причины развития

ГКМП — наследственное заболевание, которое передается как аутосомно-доминантный признак. В настоящее время известно более 400 мутаций, отвечающих за развитие ГКМП. Однако наиболее часто мутации обнаруживают в тяжелой цепи В-миозина (40%), миозин-связывающем протеине С (25%) и тропонине I (10%)

Инструментальная диагностика:

· ЭКГ – перегрузка или ГЛЖ; отрицательные T в грудных отведениях; глубокие атипичные Q в II III avF; ФП, наджелудочковые нарушения ритма, БЛНПГ

· ЭХО-КГ (золотой стандарт) – Ассиметричная ГЛЖ (толщина МЖП > 15 мм при нормальной или увеличенной толщине задней стенки ЛЖ); обструкция выносящего отдела ЛЖ, диагностически значимый градиент > 30мм. рт. Ст. (иногда определяют градиент давления при физической нагрузке); переднесистолическое движение передней створки митрального клапана

· МРТ сердца показана всем больным перед оперативным вмешательством или для исключения других заболеваний, сопровождающихся ГЛЖ

· Коронарная ангиография – для диф. Диагностики с ИБС

6. Клиническая картина при дилатационной кардиомиопатии, причины развития. Инструментальная диагностика. Дилатационная кардиомиопатия - первичное поражение сердца, характеризующееся расширением его полостей и нарушением сократительной функции (систолической функции ЛЖ и ПЖ и диаст дисфункции).

К первичной (идиопатической) ДКМП не относят случаи дилатации полостей сердца вследствие ИБС, артериальной гипертензии, клапанных пороков сердца, заболеваний сердца и других специфических поражения миокарда.

Этиология Совокупность факторов:

● генетические нарушения (аутосомно-доминантный тип наследования.),

● экзогенные воздействия (прежде всего вирусов, реже - цитотоксических ЛС),

● аутоиммунные механизмы.

Патогенез

Воздействие этиологических факторов на сердце → повреждение кардиомиоцитов с уменьшением ко- личества функционирующих миофибрилл, что ведет к прогрессиро- ванию сердечной недостаточности, выражающейся в значительном снижении сократительной способности миокарда с быстрым разви- тием дилатации полостей сердца.

● Одна из форм этой патологии - мутация гена белка дистрофина (компонента цитоскелета кардиомиоцитов). Известны также мутации митохондриальной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).

● Обнаружена связь между перенесённым инфекционным миокардитом и развитием дилатационной кардиомиопатии, вызванного рядом инфекционных агентов [энтеровирусами, вирусом гепатита C, вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и др.]. После инфекции, обусловленной вирусом Коксаки, может развиться сердечная недостаточность (даже через несколько лет). ● Под воздействием экзогенных факторов белки сердечной ткани приобретают антигенные свойства, что стимулирует синтез АТ и провоцирует развитие дилатационной кардиомиопатии. Однако большую часть случаев развития синдрома дилатационной кардиомиопатии связывают с ИБС.

Клиника

Наиболее важная клиническая особенность ДКМП - быстрое и неуклонное прогрессирование заболевания и признаков декомпенсации, а также рефрактерность к традиционному лечению хронической сердечной недостаточности (ХСН). (клин реки)

Заболевание развивается постепенно, но при отсутствии лечения (а часто даже и на фоне лечения) неуклонно прогрессирует.

Манифестирует с левожелудочковой ХСН

Жалобы длительное время могут отсутствовать!

1) Систолическая ХСН (левожелудочковая или бивентрикулярная) с признаками застоя в малом и большом круге кровообращения.

2) Частое возникновение нарушений ритма и проводимости (желудочковые аритмии, фибрилляции предсердий, АВ-блокады, блокады ножек пучка Гиса).

3) Тромбоэмболические осложнения в виде ТЭЛА и эмболий в большом круге кровообращения. Развиваются у 20% больных, наиболее часто возникают на фоне фибрилляции предсердий.

4)При аускультации - При аускультации выявляют ослабление 1 тона на верхушке. В случае развития легочной гипертензии определяется акцент и расщепление 2 тона. На верхушке зачастую выслушивается протодиастолический ритм галопа, что связано с выраженной объемной перегрузкой желудочков.

Диагностика

Критерии из КР

Большие диагностические критерии:

1. Дилатация сердца.

2. Фракция выброса менее 45% и/или фракционное укорочение переднезаднего размера левого желудочка < 25%.

Малые диагностические критерии:

1. Необъяснимые суправентрикулярные (фибрилляция предсердий или другие устойчивые аритмии) или желудочковые аритмии в возрасте до 50 лет.

2. Расширение левого желудочка (конечный диастолический размер левого желудочка более 117% от рассчитанной нормы с учетом возраста и поверхности тела).

3. Необъяснимые нарушения проводимости: атриовентрикулярная блокада 2-3 степени, полная блокада левой ножки пучка Гиса, синоатриальная блокада.

4. Необъяснимая внезапная смерть или инсульт в возрасте до 50 лет.

По методе: