- •Дефект межпредсердной перегородки

- •Дефект межжелудочковой перегородки

- •Открытый артериальный проток

- •2. Аортальные пороки сердца. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, классификация по степени тяжести, дифференциальный диагноз, лечение. (Коскова)

- •3. Митральные пороки сердца. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, классификация по степени тяжести, дифференциальный диагноз, лечение. Митральный стеноз

- •Митральная недостаточность

- •4. Кардиомиопатии. Определение, этиопатогенез. Классификация кардиомиопатий. (Жидков)

- •5. Клиническая картина при гипертрофической кардиомиопатии, причины развития. Инструментальная диагностика.

- •ЭхоКг основной признак

- •7. Клиническая картина при аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка, причины развития. Инструментальная диагностика.

- •8. Перикардиты. Определение, этиология и патогенетические механизмы развития перикардитов. Классификация. Клиническая картина при сухом, выпотном и констриктивном перикардите.

- •Этиология заболеваний перикарда:

- •Патогенез обусловлен следующими механизмами:

- •Клиническая классификация перикардитов

- •Клиника сухого (фибринозного) перикардита.

- •Клиника экссудативного (выпотного) перикардита.

- •Клиническая картина констриктивного перикардита

- •9. Критерии диагностики, лечение, профилактика и прогноз перикардитов.

- •10. Диагностика и врачебная тактика при тампонаде сердца, констриктивном перикардите, экссудативном перикардите.

- •11. Симптоматические артериальные гипертензии (аг). Определение аг. Классификация симптоматических аг. Этиология и механизмы патогенеза.

- •I. Почечные артериальные гипертензии

- •II. Вазоренальная артериальная гипертензия

- •1. Атеросклероз почечных артерий.

- •2. Фибромускулярная дисплазия почечных артерий.

- •II. Эндокринные артериальные гипертензии

- •1. Акромегалия.

- •2. Болезнь и синдром Иценко–Кушинга.

- •3. Феохромоцитома.

- •4. Синдром Конна.

- •5. Диффузный или диффузно-узловой токсический зоб.

- •6. Гиперпаратиреоз.

- •III. Гемодинамические артериальные гипертензии

- •8. Артериальная гипертензия при сердечной недостаточности.

- •IV. Церебральные артериальные гипертензии

- •V. Артериальная гипертензия лекарственного генеза

- •VI. Климактерическая артериальная гипертензия

- •13. Вазоренальная артериальная гипертензия – диагностика и врачебная тактика. (Кудряшева Оля)

- •Вазоренальная артериальная гипертензия

- •1.Атеросклероз почечных артерий

- •2.Фибромускулярная дисплазия почечных артерий

- •Инструментальная диагностика: Скрининговые методы

- •Не скрининговые методы

- •Лечение вазоренальной аг:

- •Суть методов лечения:

- •14. Врачебная тактика при эндокринных артериальных гипертензиях.

- •1.Акромегалия

- •2.Болезнь и синдром Иценко–Кушинга

- •3.Феохромоцитома

- •5.Диффузный или диффузно-узловой токсический зоб

- •6.Гиперпаратиреоз

- •15. Тахисистолические желудочковые нарушения ритма. Определение, классификация, этиопатогенетические механизмы развития. Клиническая картина, электрокардиографическая диагностика. Лечебная тактика.

- •1)Электрокардиография

- •1)Медикаментозное лечение:

- •1)Установка имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора

- •16. Тахисистолические наджелудочковые нарушения ритма. Электрокардиографическая диагностика. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. Лечебная тактика.

- •17. Фибрилляции предсердий. Определение, клиническая картина, электрокардиографическая диагностика. Врачебная тактика при различных формах заболевания.

- •1. «Гипотеза множественных волн возбуждения».

- •2.«Фокусная», «изолированная», «идиопатическая» или первичная (так как нет заболевания миокарда) фп.

- •18. Трепетание предсердий. Определение, клиническая картина, электрокардиографическая диагностика. Врачебная тактика при различных формах заболевания.

- •20. Атрио–вентрикулярные блокады. Определение, этиология, классификация, критерии диагностики и врачебная тактика.

- •22. Хронические формы ишемической болезни сердца (ибс): стенокардия. Определение, клиническая картина зависимости от вида. Дифференциальная диагностика. Лечение.

- •1 Линии

- •2 Линии

- •24. Осложнения инфаркта миокарда. Диагностика. Тактика ведения.

- •25. Острая сердечная недостаточность. Определение, причины развития, диагностика и неотложная помощь.

- •26. Кардиогенный шок. Определение, причины развития. Клинические и гемодинамические критерии. Неотложная терапия.

- •27. Отек легких. Определение, причины развития. Клинические и гемодинамические критерии. Неотложная терапия.

- •1. Гидростатический ( связан с повышением давления в малом кругу)

- •4. Применение диуретиков — фуросемид (лазикс) в дозе 40–60 мг внутривенно

- •28. Миокардиты. Определение, распространенность, классификация, клинические проявления. Диагностика и лечение миокардитов.

- •29. Хроническая сердечная недостаточность. Определение, этиопатогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.

- •Iб стадия:

- •IIб стадия:

- •30. Клиническая картина при гемолитических анемиях (наследственных и приобретенных). Критерии диагностики гемолитических анемий. Признаки гемолиза. (Коскова)

- •3.Дефекты структуры гемоглобина.

- •31. Дифференциальный диагноз при гемолитических анемиях. Лечение гемолитических анемий. Профилактика и прогноз.

- •32. Апластические анемии и парциальные аплазии. Определение, этиология и патогенез. Критерии диагностики, клиническая картина. Лечение. (Жидков)

- •33. Дифференциальный диагноз при анемиях.

- •34. Агранулоцитоз. Определение, этиология, патогенез, клиническая картина. Критерии диагностики. Врачебная тактика. Прогноз.

- •36. Критерии диагностики неходжскинских лимфом. Лечение. Прогноз. Диагностика

- •Лечение

- •37. Миеломная болезнь. Определение, распространенность, этиопатогенез, классификация, клиническая картина. Критерии диагностики. Лечение. Прогноз.

- •39. Хронический лимфолейкоз. Распространенность, клиническая картина, диагностика и лечение.

- •40. Эритроцитоз. Определение, причины первичных и вторичных эритроцитозов. Диагностика. Врачебная тактика.

- •I. Истинная полицитемия (эритремия, болезнь Вакеза)

- •II. Вторичные абсолютные эритроцитозы:

- •IV. Первичный (наследственный, семейный) эритроцитоз

- •41. Истинная полицитемия. Определение, этиопатогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. Критерии диагностики эритремии. Дифференциальный диагноз. (Кудряшева Оля) определение

- •Этиопатогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика Обязательные исследования:

- •Лечение (в методе маловато, поэтому инфа из клин реков, но для Михайлова читайте его методичку)

- •Стратификация риска тромботических осложнений при истинной полицитемии

- •Методы терапевтического воздействия при ип:

- •Профилактика тромботических осложнений:

- •Физическое удаление избыточной массы циркулирующих эритроцитов:

- •Циторедуктивная терапия:

- •Критерии диагностики эритремии (по методе михайлова)

- •(Диагностические критерии истинной полицитемии (воз, 2017)

- •Дифференциальный диагноз

- •42. Нефротический синдром. Определение, этиология, патогенетические механизмы, клинические проявления. Критерии диагностики. Врачебная тактика. Прогноз.

- •45. Понятие о хронической болезни почек (хбп), классификации хбп, врачебная тактика в зависимости от стадии.

- •46. Основные заболевания пищевода. Клиническая картина. Диагностика.

- •48. Хронический панкреатит. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Профилактика и прогноз.

- •49. Опухоли поджелудочной железы. Клиническая картина, диагностика, лечение.

- •51. Заболевания толстого и тонкого кишечника. Критерии диагностики хронических энтеритов и колитов.

- •54. Дифференциальный диагноз неспецифического язвенного колита и болезни Крона.

- •57. Хронический гепатит. Определение, этиология, патогенез, классификация. Клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Профилактика и прогноз.

- •1. По этиологии и патогенезу:

- •2. По клинико-биохимическим и гистологическим критериям

- •1. Портальная гипертензия (отличие цирроза от гепатита):

- •2. Хроническая печеночная недостаточность:

- •58. Системная красная волчанка. Определение, этиология, патогенез, клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Профилактика и прогноз. (Коскова)

- •59. Ревматоидный артрит. Определение, этиология, патогенез. Клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Прогноз.

- •60. Подагра. Определение, патогенез, клиническая картина. Критерии диагностики. Лечение. Профилактика и прогноз. (Жидков)

- •61. Остеоартроз. Определение, патогенез, клиническая картина. Критерии диагностики.

- •62. Дифференциальный диагноз поражения суставов при подагре, остеоартрозе, ревматоидном артрите и острой ревматической лихорадке.

- •63. Системные васкулиты. Определение. Классификация. Общие признаки системных васкулитов. Методы обследования пациентов.

- •1.Клиническая картина

- •2.Лабораторные исследования, который включает ряд показателей:

- •3.Иммунологические исследования

- •5.Морфологическое исследование

- •64. Височный артериит (Болезнь Хортона). Этиология и патогенез. Основные клинические синдромы. Критерии диагноза. Принципы лечения.

- •Клиническая картина

- •Лечение

- •65. Неспецифический аорто-артериит (артериит Такаясу). Этиология и патогенез. Основные клинические синдромы. Критерии диагноза. Принципы лечения.

- •66. Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера). Этиология и патогенез. Основные клинические синдромы. Критерии диагноза. Принципы лечения.

- •67. Узелковый полиартериит. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Основные клинические синдромы. Лабораторные изменения. Клинические варианты. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика.

- •Прогноз вп

- •69. Хобл. Этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, течение, осложнения и исходы. Лечение. Профилактика.

- •I. Этиология

- •II. Патогенез

- •1. Воспаление дыхательных путей:

- •3. Нарушения газообмена

- •4. Легочная гипертензия

- •5. Системные эффекты

- •III. Классификация

- •1. Спирометрическая (функциональная) классификация хобл

- •2. Классификация хобл по gold

- •IV. Клиника

- •Классификация тяжести обострений хобл

- •V. Диагностика

- •1. Анамнез

- •2. Физикальное обследование:

- •3. Спирометрия с бронхолитической пробой

- •4. Лабораторные методы

- •VI. Лечение

- •1. Терапия хобл стабильного течения

- •2. Обострение

- •II. Патогенез

- •III. Классификация

- •IV. Клиника

- •V. Диагностика

- •VI. Лечение

- •1. Лечение стабильной ба

- •2. Обострение

- •VII. Дифференциальный диагноз при бронхообструктивном синдроме

- •71. Плевральный выпот. Этиология, патогенез, классификация, клинические проявления. Характеристика экссудата и транссудата. Диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение.

- •I. Классификация

- •72. Интерстициальные и диссеминированные заболевания легких. Дифференциальная диагностика.

- •III. Васкулиты

- •73. Дифференциальный диагноз при синдроме округлых образованиях в легочной ткани.

- •1. Сформулируйте предположительный диагноз. Обоснуйте ответ.

- •2. Назовите факторы риска заболевания у данной пациентки

- •3. Назовите методы лабораторной, инструментальной диагностики данного заболевания.

- •4. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальный диагноз.

- •5. Дайте рекомендации по лечению.

- •1. Поставьте предварительный диагноз.

- •2. Составьте план обследования больного.

- •1. Укажите возможные причины изменения состояния у пациента.

- •2. Предложите дополнительные диагностические методы.

- •3. Предложите меры помощи в данном случае.

- •4. Что необходимо учитывать при назначении препаратов, влияющих на свертывающую систему крови у пациентов в предоперационном периоде?

- •5. Что бы Вы поменяли в назначенной терапии?

- •Поставьте предварительный диагноз.

- •Составьте план обследования больного.

- •Дифференциальный диагноз болевого синдрома.

- •От чего будет зависеть тактика ведения данного пациента?

- •Назначьте схему лечения.

- •1. Сформулируете диагноз.

- •2. Составьте план обследования.

- •3. План лечения.

- •4. Дифференциальный диагноз.

- •2 Какие исследования необходимо еще провести?

- •3 Дифференциальный диагноз.

- •4 Ваши назначения в соответствии с вероятным диагнозом.

- •5 Прогноз.

- •1. Сформулируете диагноз.

- •2. Составьте план обследования.

- •3. План лечения.

- •5. Прогноз.

- •3. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальный диагноз?

- •1. Оцените результаты полученных анализов.

- •2. Сформулировать предварительный диагноз.

- •3. Какие дополнительные исследования необходимы для его подтверждения?

- •4. План лечения.

- •1. Сформулируете предварительный диагноз. Какие синдромы можно выделить у больного?

- •2. Какие дополнительные методы исследования необходимо выполнить для подтверждения диагноза?

- •3. Дайте рекомендации по лечению.

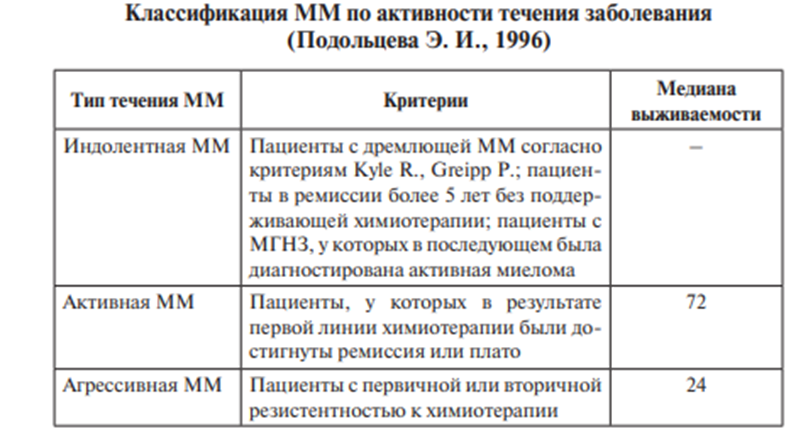

37. Миеломная болезнь. Определение, распространенность, этиопатогенез, классификация, клиническая картина. Критерии диагностики. Лечение. Прогноз.

Миеломная болезнь - злокачественное В-лимфопролиферативное заболевание, субстратом которого являются опухолевые плазматические клетки, проявляющееся парапротеинемией, костномозговой недостаточностью, костными деструкциями, гиперкальциемией, почечной недостаточностью и рецидивирующей вторичной инфекцией

Болезнь встречается чаще в возрасте от 40 до 70 лет. Частота ее составляет 1:100тыс.

Этиопатогенез

Длительная, хроническая антигенная стимуляция после вирусных инфекций или других хронических заболеваний, длительного воздействия токсических веществ и радиации

В результате длительной серии генетических событий формируется патологическский клон В-клеток, способных к дифференцировке до плазматических клеток, но продуцирующих нефункциональный иммуноглобулин

Классификация

Стадии: 1 стадия:

1. Hb >100 г/л. 2. Кальций сыворотки крови <12 мг/дл. 3. Рентгенологическое поражение костей — норма или имеет место солитарное поражение. 4. Продукция М-градиента на низком уровне: – уровень IgG<50 г/л; – уровень IgА <30 г/л. 5. Экскреция легких цепей

2 стадия: Критерии не соответствуют ни I, ни III стадиям ≥ 30 г/л ≥ 10 г/л ≥ 1 г

3 стадия: Один или более из нижеперечисленных критериев:

1

.

Hb <85 г/л.

2. Кальций сыворотки крови

>12 мг/дл.

3. Рентгенологическое

поражение костей — выраженные костные

деструкции.

4. Продукция М-градиента

на высоком уровне:

– уровень IgG >70

г/л;

– уровень IgА >50 г/л.

5. Экскреция

легких цепей >12 г/24 ч

Клиническая

картина

.

Hb <85 г/л.

2. Кальций сыворотки крови

>12 мг/дл.

3. Рентгенологическое

поражение костей — выраженные костные

деструкции.

4. Продукция М-градиента

на высоком уровне:

– уровень IgG >70

г/л;

– уровень IgА >50 г/л.

5. Экскреция

легких цепей >12 г/24 ч

Клиническая

картина

1. Болевой синдром, связанный с костными деструкциями. Наиболее типичны люмбалгии.

2. Признаки хронической почечной недостаточности вследствие миеломной нефропатии.

3. Анемический синдром.

4. Частые инфекционные заболевания из-за развития иммунодефицита (синдром недостаточности антител).

5. Гиперкальциемия, вызывающая слабость, жажду и тошноту, острую почечную недостаточность.

6. Гипервязкость крови с развитием кровоточивости и различных ишемических неврологических нарушений (парапротеинемическая кома).

7. Амилоидоз.

Критерии диагностики

Диагноз может быть поставлен при наличии двух критериев из трех: 1. Содержание плазматических клеток в костном мозге ≥10%. 2. Концентрация моноклонального белка в сыворотке крови≥30 г/л (IgG), ≥10 г/л (IgА) или экскреция легких цепей иммуноглобулинов с мочой (каппа или лямбда) ≥1 г/24 ч. 3. Остеолитическое поражение костей.

План обследования:

Клинический анализ, б/х анализ крови, общий анализ мочи. При протеинурии — определение суточной потери белка с мочой, электрофорез белков мочи. Иммуноферментный анализ сыворотки крови и мочи на моноклональный иммуноглобулин и легкие цепи. Стернальная пункция для морфологического исследования костного мозга (миелограмма).

Трепанобиопсия для гистологического исследования костного мозга. Рентгенограммы костей скелета (плоские кости, позвоночник, при необходимости — трубчатые кости) или изотопная сцинтиграфия скелета. Для уточнения класса и типа моноклонального иммуноглобулина, определения количества нормальных иммуноглобулинов — иммуноэлектрофорез (качественное определение) и радиальная иммунодиффузия (количественное определение) с моноспецифическими антисыворотками против тяжелых и легких цепей (метод иммунофиксации)

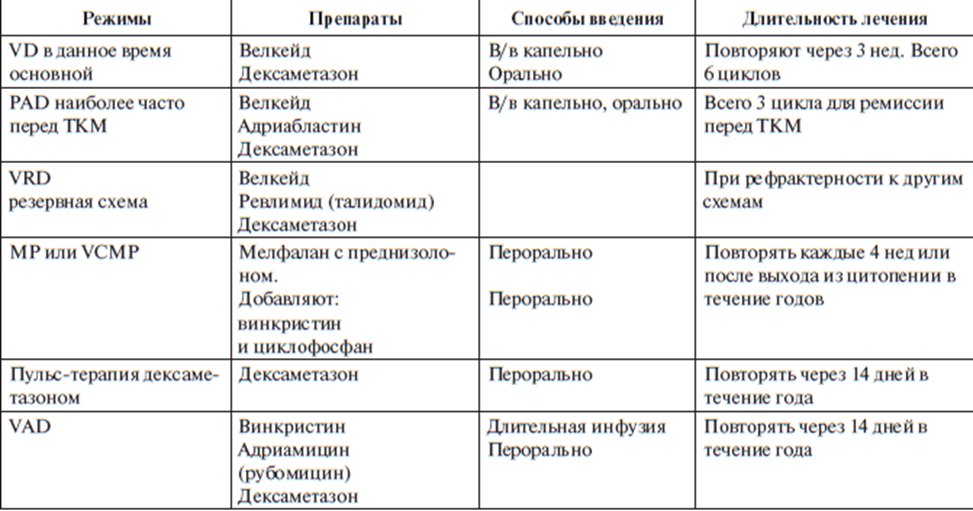

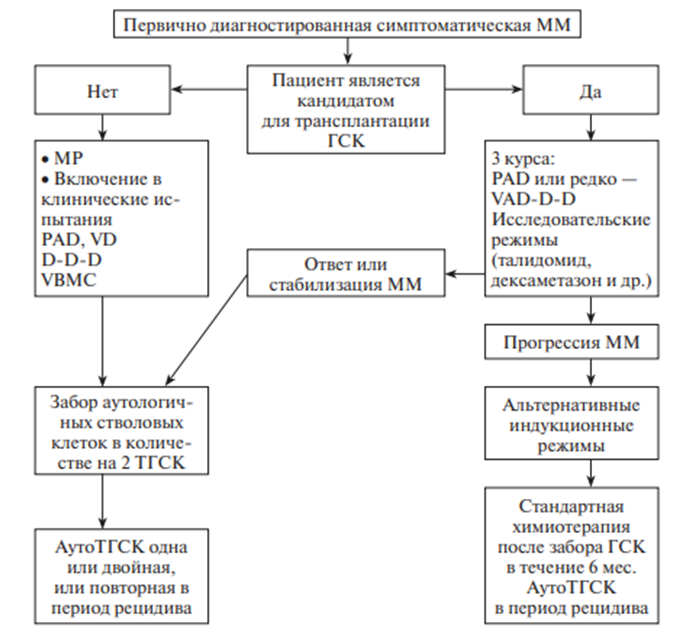

Лечение

За основу берется тип течения заболевания - больным с индолентным и дремлющим течением ММ химиотерапия не проводится, показано динамическое наблюдение. В случае прогрессии заболевания назначается специфическая терапия

В терапии используется препарат ВЕЛКЕЙД (бортезамиб) – ингибитор протеасом плазмоцитов, что стимулирует апоптоз PAD: Велкейд + дексаметазон + адриабластин

Агрессивное

течение ММ является показанием для

интенсификации лечения по протоколу

РАD и далее — проведения высокодозной

химиотерапии с поддержкой аутологичными

стволовыми клетками периферической

крови или костного мозга

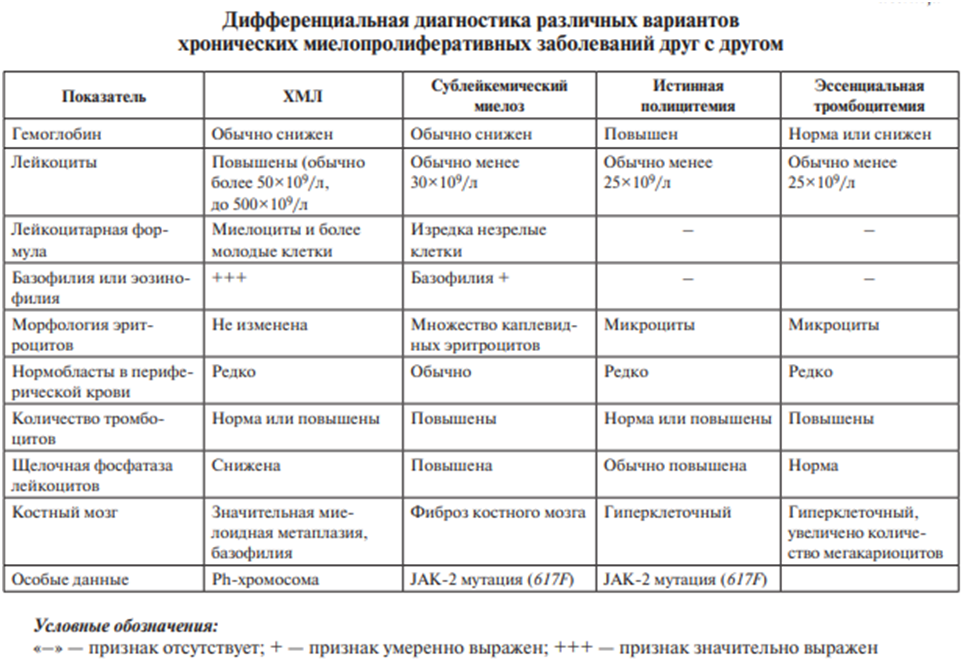

38. Хронические миелопролиферативные заболевания: хронический миелолейкоз, идиопатический миелофиброз, полицитемия. Распространенность, клиническая картина, диагностика. Дифференциальная диагностика.

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) — опухолевое заболевание системы крови, возникающее из ранних предшественников миелопоэза, морфологическим субстратом которого являются преимущественно созревающие и зрелые гранулоциты, в основном нейтрофилы.

Истинная полицитемия — хроническое миелопролиферативное опухолевое заболевание, при котором наблюдается увеличение массы циркулирующих эритроцитов за счет повышения их продукции в костном мозге.

Сублейкемический миелоз — хроническое миелопролиферативное заболевание, характеризующееся фиброзом костного мозга, развитием экстрамедуллярного кроветворения в печени и селезенке, с картиной периферической крови, подобной ХМЛ.

Клиническая картина.

Течение хронического миелолейкоза носит прогрессирующий характер, в соответствии с этим выделяют три фазы заболевания:

1. Хроническая фаза, которая в большинстве случаев протекает бессимптомно. Иногда больные жалуются на необоснованную утомляемость, снижение трудоспособности. В клиническом анализе крови выявляется нейтрофильный лейкоцитоз, часто увеличено количество базофилов и эозинофилов (базофильно-эозинофильная ассоциация). На ранних этапах заболевания анемии, тромбоцитопении обычно не наблюдается. При исследовании миелограммы обращает на себя внимание увеличение количества миелокариоцитов, в основном за счет незрелых форм гранулоцитов: метамиелоцитов и миелоцитов, промиелоцитов, единичных бластов. При просмотре мазков выявляется увеличение числа мегакариоцитов и свободно лежащих тромбоцитов. При трепанобиопсии костного мозга выявляется рассасывание костной ткани, заметное уменьшение числа жировых клеток, вплоть до полного их исчезновения вследствие нарастания элементов гранулопоэза, с преобладанием среди них незрелых форм. При биохимическом исследовании обнаруживается снижение активности щелочной фосфатазы нейтрофилов. Единственным доказательством ХМЛ является проведение цитогенетического исследования: обнаружение специфической хромосомной аномалии в гемопоэтических клетках — филадельфийской хромосомы (Ph-хромосома, t (9:22), или химерного гена bcr/abl).

2. Фаза акселерации характеризуется развитием симптомов опухолевой интоксикации (общая слабость, потливость, потеря веса, персистирующая лихорадка, не связанная с инфекцией), тяжестью, болями в левом подреберье, обусловленными нарастающей спленомегалией, оссалгиями. Критериями фазы акселерации считается: увеличение содержания бластов более 10% или суммарное содержание бластов и промиелоцитов более 30% в периферической крови и костном мозге; увеличение количества базофилов и эозинофилов более 10% в костном мозге; возможно появление тромбоцитопении менее 100×109/л, цитогенетическая клональная эволюция заболевания (появление дополнительной Ph-хромосомы, трисомия 8-й пары, изохромосомия длинного плеча 17-й хромосомы и др.). В фазу акселерации прогрессивно увеличивается клеточность костного мозга, время удвоения количества лейкоцитов сокращается до 20 дней и менее.

3. При бластном кризе общее состояние пациента резко ухудшается. Значительно выражены признаки опухолевой интоксикации. Появляются экстрамедуллярные очаги лейкозного роста: сильные боли в костях вследствие развития поднадкостничных лейкозных инфильтратов, боли в животе из-за увеличения печени и селезенки, обусловленного их лейкозной инфильтрацией, развитием инфарктов в селезенке и периспленитов, увеличение лимфатических узлов, кожные лейкемиды. Бластный криз характеризуется: увеличением количества бластов в костном мозге или периферической крови более 20% и возникновением очагов экстрамедуллярного опухолевого кроветворения. Различают миелобластный, лимфобластный вариант криза, но бластный криз может характеризоваться пролиферацией эритробластов, монобластов или морфологически недифференцируемых бластов.

Сублейкемический миелоз (идиопатический миелофиброз) наиболее часто встречается в возрастной группе 50–70 лет и долго остается бессимптомным. Первым симптомом, как правило, является спленомегалия, которая может постепенно достигать гигантских размеров, нередко сопровождается болевым синдромом в области левого подреберья вследствие инфаркта селезенки. Картина периферической крови и аспирата костного мозга в первые фазы заболевания напоминает таковую при ХМЛ.

Критерием установления диагноза является: 1. Миелофиброз, выявляемый при гистологическом исследовании трепанобиоптата костного мозга. 2. Отсутствие филадельфийской хромосомы в гемопоэтических клетках при цитогенетическом исследовании и гена bcr/abl в крови, наличие мутации гена JAK-2 (617F) в крови, высокий уровень щелочной фосфатазы в нейтрофилах при гистохимическом исследовании.

Истинная полицитемия — относительно редкое заболевание с длительным, хроническим течением. Средний возраст больных около 60 лет. Основные клинические симптомы — слабость, быстрая утомляемость, кожный зуд, плетора, эритромелалгия, картина тромбозов различных локализаций, кровоточивость, обусловленная нарушением функции тромбоцитов. В клиническом анализе крови выявляются эритроцитоз, часто би- или панцитоз (эритроцитоз, лейкоцитоз, тромбоцитоз), в трепанобиоптате костного мозга — трехростковая гиперплазия.

Основными диагностическими критериями являются:

1. Увеличение массы циркулирующих эритроцитов, не зависящее от уровня эритропоэтина.

2. Трепанобиопсия подвздошной кости с уменьшением или исчезновением жировой ткани за счет пролиферации деятельного костного мозга.

3. Спленомегалия.

4. Наличие в крови и костном мозге мутации гена JAK-2 (617F).

Также учитываются такие признаки, как тромбоцитоз более 400×109/л, лейкоцитоз более 10×109/л, повышение уровня щелочной фосфатазы нейтрофилов.

В ряде случаев возникает необходимость дифференциальной диагностики с острым лейкозом: клинические признаки не позволяют надежно различить бластный криз ХМЛ и острый лейкоз. Следует помнить, что для острого лейкоза характерен разрыв, провал в миелограмме между бластными клетками и зрелыми элементами: резкое повышение бластов не сопровождается ростом числа промежуточных форм — промиелоцитов и миелоцитов, как это бывает при хроническом миелолейкозе. От ХМЛ приходится дифференцировать лейкемоидные реакции, развивающиеся при различных заболеваниях.

При постановке диагноза эссенциальной тромбоцитемии следует исключить все возможные причины тромбоцитоза:

– кровотечения;

– солидные опухоли;

– другие миелопролиферативные заболевания (ХМЛ, сублейкемический миелоз, истинная полицетемия);

– инфекции.