- •Дефект межпредсердной перегородки

- •Дефект межжелудочковой перегородки

- •Открытый артериальный проток

- •Аномалия Эбштейна

- •2. Аортальные пороки сердца: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, классификация по степени тяжести, дифференциальный диагноз, лечение.

- •Определение степени ас

- •3.Митральные пороки сердца: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, классификация по степени тяжести, дифференциальный диагноз, лечение.

- •1. Консервативное лечение:

- •4.Кардиомиопатии – определение, этиопатогенез. Классификация кардиомиопатий.

- •5. Клиническая картина при гипертрофической кардиомиопатии, причины развития. Инструментальная диагностика.

- •6.Клиническая картина при дилятационной кардиомиопатии, причины развития. Инструментальная диагностика.

- •I. Дилатационная кардиомиопатия (6 вопрос)

- •II. Гипертрофическая кардиомиопатия (5 вопрос)

- •7.Клиническая картина при аритмогенной дисплазии правого желудочка, причины развития. Инструментальная диагностика.

- •27.Миокардиты – определение, распространенность. Классификация. Клинические проявления. Диагностика миокардитов. Лечение.

- •1) По течению (зависит от гистологии):

- •2)Варианты течения (от клиники):

- •3)По распространенности воспалительного процесса

- •8.Перикардиты – определение, этиология и патогенетические механизмы развития перикардитов. Классификация. Клиническая картина при сухом, выпотном и констриктивном.

- •9.Критерии диагностики, лечение, профилактика и прогноз перикардитов.

- •10.Диагностика и врачебная тактика при тампонаде сердца, констриктивном перикардите.

- •2. Экссудативный перикардит и тампонада сердца

- •3. Констриктивный перикардит

- •Классификация артериальных и симптоматических артериальных гипертензий

- •Обязательные исследования при выявлении артериальной гипертензии

- •Характеристика основных вторичных артериальных гипертензий почечные артериальные гипертензии

- •Вазоренальная артериальная гипертензия

- •Эндокринные артериальные гипертензии

- •1.Акромегалия

- •2.Болезнь и синдром Иценко–Кушинга

- •3.Феохромоцитома

- •5.Диффузный или диффузно-узловой токсический зоб

- •6.Гиперпаратиреоз

- •Гемодинамические артериальные гипертензии

- •1.Болезнь Такаясу:

- •2.Склеротическая (старческая) или изолированная:

- •3.Коарктация аорты:

- •Церебральные артериальные гипертензии

- •Таблички из клинических рекомендаций очень нужные, в вопросе их просят.

- •Лабораторные методы исследования

- •Биомаркеры некроза (в часах)

- •Дополнительные инструментальные методы обследования

- •1.Эхокардиография:

- •2.Медикаментозное лечение:

- •23.Осложнения инфаркта миокарда.

- •Классификация типов инфаркта миокарда

- •Клинические формы:

- •24.Острая сердечная недостаточность – определение, причины развития, диагностика и неотложная помощь.

- •25.Кардиогенный шок – определение, причины развития. Клинические и гемодинамические критерии. Неотложная терапия.

- •26.Отек легких – определение, причины развития. Клинические и гемодинамические критерии. Неотложная терапия.

- •Классификация острой сердечной недостаточности при инфаркте миокарда

- •1.Сердечная астма.

- •2.Альвеолярный отек легких.

- •Дифференциальная диагностика

- •2.Рефлекторная форма

- •А.Повышенный автоматизм:

- •Механизм re-entry

- •Определения

- •1)Электрокардиография

- •1)Медикаментозное лечение:

- •1)Установка имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора

- •16.Клиническая картина, электрокардиографическая диагностика при наджелудочковых тахикардиях. Лечебная тактика.

- •17.Клиническая картина, электрокардиографическая диагностика при трепетании предсердий. Лечебная тактика.

- •18.Клиническая картина, электрокардиографическая диагностика при фибрилляции предсердий. Лечебная тактика

- •Классификация антиаритмических препаратов

- •Подходы к профилактике тромбоэмболических осложнений у больных с фибрилляцией предсердий (шкала cha2ds2-vaSc)

- •21.Синдром слабости синусового узла – критерии диагностики, врачебная тактика. Синдром Морганьи–Адамса–Стокса: причины, диагностика и лечение.

- •20.Атрио–вентрикулярные блокады – определение, этиология, классификация, критерии диагностики и врачебная тактика.

- •Синдром Фредерика

- •Синдром Морганьи–Адамса (Эдемса)–Стокса(мэс)

- •Обновленный единый код экс — номенклатура nbg-naspe/bpeg (2001) Табличка из руководства,но прочитайте инфу ниже!

- •Электрокардиостимуляция спасибо методе олесина за инфу!

- •I класс (абсолютные показания).

- •II класс (относительные показания).

- •III класс (кардиостимуляция не показана).

- •Кодирование имплантируемых систем электрического воздействия на ритм сердца (электрокардиостимуляторы, кардиовертеры)

- •28. Гемолитические анемии – понятие, этиопатогенез. Классификация. Клиническая картина при гемолитических анемиях (наследственных и приобретенных). Критерии диагностики гемолитических анемий.

- •Наследственные:

- •3.Дефекты структуры гемоглобина.

- •2 Типа кризов у больных с ска:

- •Приобретенные:

- •29. Дифференциальный диагноз при гемолитических анемиях. Лечение гемолитических анемий. Профилактика и прогноз.

- •30. Апластические анемии и парциальные аплазии – определение, этиология и патогенез. Критерии диагностики. Клиническая картина при апластических анемиях. Лечение больных с апластическими анемиями.

- •31. Дифференциальный диагноз при анемиях.

- •32. Агранулоцитоз-определение, этиология, патогенез. Особенности клинической картины. Критерии диагностики агранулоцитоза. Врачебная тактика при агранулоцитозе. Профилактика и прогноз.

- •34.Принципы терапии лимфогранулематоза и других лимфом.

- •35.Критерии диагностики лимфом. Лечение ходжкинской и неходжскинских лимфом. Профилактика и прогноз.

- •37. Хронический миелолейкоз, идиопатический миелофиброз, полицитемия.

- •1. Хронический миелолейкоз (хмл)

- •2. Идиопатический миелофиброз

- •3. Истинная полицитемия (болезнь Вакёза)

- •38. Хронический лимфолейкоз. Лимфопролиферативные заболевания.

- •39. См. 69 вопрос

- •40. Нефротический синдром – определение, этиология, патогенетические механизмы, клинические проявления.

- •41. Критерии диагностики. Врачебная тактика. Прогноз.

- •44. Понятие о хронической болезни почек (хбп), классификации хбп, врачебная тактика.

- •45. Основные заболевания пищевода.

- •Ахалазия кардии-

- •Дискинезии пищевода

- •Дивертикулы пищевода

- •Рак пищевода

- •Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (хиатальные грыжи)

- •1. Болевой абдоминальный синдром.

- •49.Заболевания толстого и тонкого кишечника Критерии диагностики хронических энтеритов и колитов

- •I. Этиопатогенез

- •II. Патоморфология

- •III. Классификация

- •IV. Клиническая картина

- •V. Диагностика

- •2) Жалобы

- •7) Инструментальная диагностика

- •VI. Лечение

- •2) Консервативное лечение

- •3) Хирургическое лечение

- •VII. Профилактика

- •VIII. Прогноз

- •I. Этиология и патогенез

- •II. Патоморфология

- •III. Классификация

- •IV. Клиника

- •V. Диагностика

- •2) Инструментальная диагностика:

- •VI. Лечение

- •2) Консервативная терапия

- •3) Хирургическое лечение

- •VII. Профилактика

- •VIII. Прогноз

- •Дифференциальная диагностика желтух.

- •I. Обмен билирубина

- •II. Этиология желтух

- •III. Классификация желтух

- •1) Гемолитические (надпеченочные) желтухи:

- •2) Паренхиматозные (печеночные) желтухи:

- •3) Конституциональные желтухи:

- •4) Механические (подпеченочные) желтухи:

- •IV. Надпеченочная (гемолитическая) желтуха

- •V. Печеночная (паренхиматозная) желтуха

- •VI. Внутрипеченочный холестаз

- •VII. Подпеченочная (механическая) желтуха

- •I. Функциональные расстройства билиарного тракта

- •III. Хронический холецистит

- •54.Хронический гепатит – определение, этиология, патогенез. Классификация. Клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Профилактика и прогноз.

- •I. Этиология

- •II. Патогенез

- •1. Гепатиты

- •III. Классификация

- •1. По этиологии и патогенезу:

- •2. По клинико-биохимическим и гистологическим критериям

- •IV. Клиническая картина

- •1. Портальная гипертензия:

- •2. Хроническая печеночная недостаточность:

- •V. Диагностика

- •VI. Лечение

- •Понятие о системных заболеваниях соединительной ткани. Механизмы развития. Классификация. Основные клинические проявления. Принципы диагностики. Принципы лечения.

- •Системная красная волчанка – определение, этиология, патогенез. Клиническая картина. Критерии диагностики (лабораторные и инструментальные). Лечение. Профилактика и прогноз.

- •I. Этиология

- •1. Генетические факторы:

- •2. Факторы окружающей среды

- •II. Патогенез

- •III. Классификация

- •IV. Клиника

- •2. Поражение кожи

- •3. Поражение ногтей и волос

- •4. Поражение слизистых оболочек

- •5. Поражение опорно-двигательного аппарата

- •6. Поражение сердечно-сосудистой системы

- •8. Поражение органов пищеварения

- •10. Поражение нервной системы:

- •VI. Лечение

- •1. Немедикаментозное лечение:

- •2. Медикаментозное лечение

- •3. Экстракорпоральные методы лечения

- •4. Хирургическое лечение

- •VII. Профилактика и прогноз

- •I. Этиология

- •1. Генетические факторы:

- •2. Другие экзогенные и эндогенные факторы:

- •II. Патогенез

- •4. Внесуставные (системные) признаки:

- •5. Инструментальная характеристика

- •7. Функциональный класс (фк):

- •8. Осложнения:

- •IV. Клиника

- •V. Диагностика

- •VI. Лечение

- •1. Немедикаментозное лечение:

- •2. Медикаментозное лечение

- •3. Хирургическое лечение

- •VI. Прогноз и профилактика

- •Подагра – определение, этиопатогенез. Клиническая картина. Критерии диагностики. Лечение подагры. Профилактика и прогноз.

- •I. Этиология

- •II. Патогенез

- •III. Классификация

- •IV. Клиника

- •V. Диагностика

- •VI. Лечение

- •1. Немедикаментозное лечение:

- •2. Медикаментозное лечение

- •VII. Профилактика и прогноз

- •Остеоартроз – определение, этиопатогенез. Клиническая картина. Критерии диагностики.

- •I. Этиология

- •II. Патогенез

- •III. Классификация

- •IV. Клиническая картина

- •V. Диагностика

- •VI. Лечение

- •1. Немедикаментозное лечение

- •2. Медикаментозное лечение

- •3. Хирургическое лечение

- •VI. Прогноз

- •60.Дифференциальный диагноз поражения суставов при подагре, остеоартрозе и ревматоидном артрите

- •61.Системные васкулиты – определение. Классификация. Общие признаки системных васкулитов. Методы исследования.

- •I. Классификация:

- •II. Общие признаки

- •III. Диагностика

- •62.Узелковый полиартериит. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Основные клинические синдромы. Лабораторные изменения. Клинические варианты. Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика.

- •I. Этиопатогенез

- •II. Клиническая картина

- •III. Диагностика

- •IV. Лечение

- •V. Дифференциальный диагноз

- •63.Эритроцитоз – понятие, причины первичных и вторичных эритроцитозов. Диагностика. Врачебная тактика.

- •2. В соответствии с патогенетическими механизмами:

- •64.Эритремия – определение. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение.

- •I. Этиопатогенез

- •II. Клиника

- •III. Диагностика

- •IV. Лечение

- •65.Хобл: этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, течение, осложнения и исходы. Лечение. Профилактика.

- •I. Этиология

- •II. Патогенез

- •1. Воспаление дыхательных путей:

- •2. Классификация хобл по gold

- •IV. Клиника

- •V. Диагностика

- •1. Анамнез

- •2. Физикальное обследование:

- •3. Спирометрия с бронхолитической пробой

- •4. Лабораторные методы

- •VI. Лечение

- •1. Терапия хобл стабильного течения

- •2. Обострение

- •II. Патогенез

- •III. Классификация

- •IV. Клиника

- •V. Диагностика

- •VI. Лечение

- •1. Лечение стабильной ба

- •2. Обострение

- •VII. Дифференциальный диагноз при бронхообструктивном синдроме

- •67. Пневмонии: классификация, этиология, патогенез, клинические проявления. Осложнения. Критерии диагностики. Принципы лечения.

- •I. Классификация

- •II. Этиология

- •III. Патогенез

- •IV. Клиника

- •V. Диагностика

- •1. Физикальное обследование:

- •2.Лабораторные данные:

- •VI. Лечение

- •1. Антибактериальная терапия

- •VII. Осложнения

- •68.Интерстициальные и диссеминированные заболевания легких.

- •Инструментальные исследования:

- •Патогенез: три процесса (интерстициальный отёк, интерстициальное воспаление (альвеолит) и интерстициальный фиброз). Выделяют острую и хроническую стадии заболевания:

- •Лабораторные исследования: в острую фазу лейкоцитоз до 20×109/л, повышение соэ, повышение содержания эозинофилов. Инструментальные исследования:

- •4. Пневмокониозы

- •II. Саркоидоз

- •III. Васкулиты

- •IV. Редкие заболевания

- •69.Дифференциальный диагноз при синдроме округлых образованиях в легочной ткани.

- •70.Плевральный выпот: этиология, патогенез, классификация, клинические проявления. Характеристика экссудата и транссудата. Диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение.

- •I. Классификация

- •II. Клиника

- •III. Диагностика

- •IV. Лечение

- •71.Острое и хроническое легочное сердце: этиология, патогенез. Клинические проявления острого и хронического легочного сердца, диагностика, течение и лечение.

- •I. Острое легочное сердце

- •II. Хроническое легочное сердце

34.Принципы терапии лимфогранулематоза и других лимфом.

35.Критерии диагностики лимфом. Лечение ходжкинской и неходжскинских лимфом. Профилактика и прогноз.

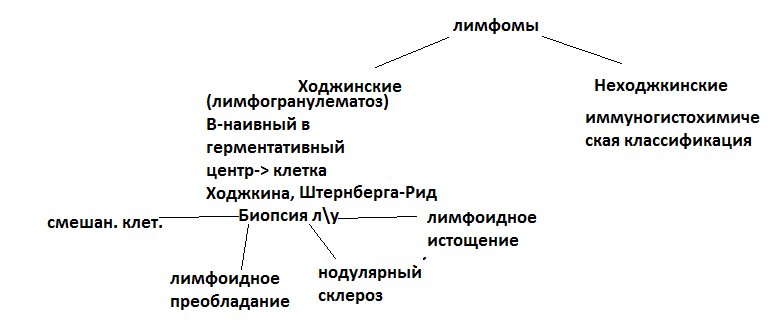

Лимфома — группа гематологических заболеваний лимфатической ткани, характеризующихся увеличением лимфатических узлов и/или поражением различных внутренних органов, в которых происходит бесконтрольное накопление «опухолевых» лимфоцитов. увеличение размеров лимфатических узлов разных групп (шейных, подмышечных или паховых)

Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина) — первичное опухолевое заболевание, характеризующееся злокачественной гиперплазией лимфоидной ткани с образованием в лимфатических узлах и внутренних органах лимфогранулём. Характерны два возрастных пика заболеваемости: в 15—30 лет с одинаковой частотой среди мужчин и женщин и старше 50 лет с более высокой заболеваемостью у мужчин.

Неходжкинские лимфомы объединяют группу заболеваний, характеризующихся первичным локальным, преимущественно внекостномозговым опухолевым ростом лимфатической ткани. Эти лимфоидные опухоли различаются по морфологической картине, особенностям клинического течения, прогнозу.

Морфологически лимфомы подразделяются на 2 группы:

Согласно ВОЗ-классификации 2005 г. неходжкинские лимфомы по их иммунофенотипическим свойствам разделены на В- и Т-клеточные:

– медленно протекающие (низкой степени злокачественности);

– агрессивные (промежуточная степень) и высоко агрессивные;

– особо злокачественные: это острый лимфобластный лейкоз/лимфома В- или Т-клеточные.

Низкой степени злокачественности

В-клеточные лимфомы T-клеточные лимфомы

1. Фолликулярная (I–II степени) 1. Грибовидный микоз

2. Диффузная лимфоцитарная 2.Синдром Сезари

3. Неходжкинская лимфома 3. Лимфомы кожи

маргинальной зоны:

а) MALT-экстранодальная;

б) моноцитоидная — нодальная;

в) лимфома селезенки

Высокой степени злокачественности

В-клеточные лимфомы Т-клеточные лимфомы

1. Диффузная В-крупноклеточная 1. Лимфобластная

2. Лимфома Беркитта 2. Периферическая Т-клеточная

3. Ангиоиммунобластная

Промежуточной степени злокачественности

1. Фолликулярная III степени.

2. Лимфома мантийной зоны.

Лимфогранулематоз

Эпидемиология чаще поражает представителей европеоидной расы. Лимфогранулематоз может возникнуть в любом возрасте. Однако существует два пика заболеваемости: в возрасте 20—29 лет и старше 55 лет. И мужчины, и женщины, за исключением детей до 10 лет (чаще болеют мальчики) болеют лимфогранулематозом одинаково часто, но мужчины всё же несколько чаще, с соотношением 1,4:1. Частота возникновения заболевания — примерно 1/25000 человек/год, что составляет около 1 % от показателя для всех злокачественных новообразований в мире и примерно 30 % всех злокачественных лимфом.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Этиология неясна. Связывают с вирусом Эпштейн-Барр

• Существуют этнические особенности заболеваемости.

• Субстрат опухоли — гигантские двух- или многоядерные клетки Рид- Штернберга (Классические (диагностические) клетки Рид-Штернберга представляют собой крупные (40-80 мкм) клетки, основной морфологической особенностью которых является наличие обильной бледной цитоплазмы и двух крупных ядер с нежной тонкодисперсной сетью хроматина, сгущающейся к периферии, что создает внутри ядра центральную зону просветления. Ядро округлое или овальное, содержит отчетливо видимые оксифильные нуклеолы. Клетки с подобной морфологией, но наличием одного ядра носят название клеток Ходжкина) и крупные одноядерные клетки Ходжкена.

Диагноз лимфогранулематоза ставят только при обнаружении клеток Рид—Штернберга опухолевые клетки составляют ничтожную часть опухоли, образованной в основном неопухолевыми поликлональными Т-лимфоцитами (CD4+-клетки, Т-хелперы), плазматическими клетками, тканевыми гистиоцитами и эозинофилами. Эта особенность связана с активной секреторной деятельностью клеток Рид—Штернберга, выделяющих многочисленные цитокины и факторы хемотаксиса.

• Опухоль возникает уницентрически обычно в лимфатических узлах шей, надключичных областей, средостения; метастазирует лимфогенным и ге-матогенным путём.

Классификация гистологическая

• Вариант с преобладанием лимфоидой ткани. Обнаруживают большое количество неопухолевых лимфоцитов и гистиоцитов и единичные клетки Рид—Штернберга и Ходжкена. В последней классификации ВОЗ выделя¬ют также отдельный вариант — нодулярное лимфоидное преобладание. Именно при этой форме на клетках Рид—Штернберга обнаруживают Аг В-лимфоцитов CD 19, CD20, CD79a, а в их геноме — гены тяжёлых цепей Ig.

• Вариант с нодулярным склерозом. Обнаруживают плотные фиброзные перемычки, разделяющие скопления клеток реактивного воспаления и клеток Ходжкена и Рид—Штернберга. Среди последних можно выделить клетки двух типов: классические клетки Штернберга (гигантские, двух- ядерные, округлой формы, тёмные, содержащие крупные, размером сопо¬ставимые с ядром лимфоцита ядрышки) и лакунарные клетки [частый, но не обязательный и не диагностический элемент: крупные клетки с рыхлой «пустой» цитоплазмой («пустая» цитоплазма — артефакт, возникающий при фиксации ткани в растворе формалина) и эксцентричными, часто смыкающимися тёмными ядрами].

• Смешанно-клеточный вариант. Обнаруживают клетки Рид—Штернберга в значительным количестве и клетки гетерогенной популяции реактивно¬го воспаления.

• Вариант с лимфоидным истощением. Обнаруживают множество гигантских полиморфных анаплазированных клеток Ходжкена (анаплазированный вариант гигантских клеток — разного размера, с ядрами различной величины и множеством уродливых ядрышек разной величины и цвета). Часто также обнаруживают многоядерные клетки (многоядерная клетка выглядит как «монеты на блюдце»), митозы и апоптозы опухолевых клеток. Количество лимфоцитов уменьшено, часто обнаруживают диффузный фиброз и очаги некроза.

Классификация по стадиям и клиническая картина

по Энн Арбор

Признаки:

Стадия 1 Вовлечение одной группы лимфатических узлов с любой стороны диафрагмы; непосредственное поражение ограниченной области или одного экстранодального очага, являющееся единственным проявлением заболевания

Стадия 2 Вовлечение двух или более групп лимфатических узлов по одну сторону диафрагмы; может вовлекаться селезенка, если группы поражённых лимфатических узлов расположены ниже диафрагмы

Стадия 3 Вовлечение групп лимфатических узлов по обе стороны диафрагмы; может поражаться селезенка

Стадия 4 Вовлечение экстранодальных областей и органов (костный мозг, печень, лёгкое и т.п.)

Все стадии подразделяются на:

А Бессимптомное течение

Б Необъяснимое уменьшение массы тела на 10%; лихорадка неясного генеза выше 38°С; усиленное потоотделение по ночам

Классификацию др лимфом см. выше в неходжкинских

Клиника по стадиям

• Строгое распространение процесса от одной группы лимфатических узлов к другой. Наиболее часто поражаются шейные, надключичные, подключичные лимфатические узлы, узлы средостения. Множественные, различных размеров (иногда достигают 5 см в диаметре), округлые, плотные, чаще безболезненные лимфатические узлы образуют конгломераты, изменяя конфигурацию шеи.

• Поражение средостения нередко бывает массивным (10 см и более). При расширении тени средостения более чем на 2/3 от поперечника грудной

• При поражении печени и костного мозга IV стадия. В то же время следует отличать диффузные, мелкоочаговые поражения печени и костного мозга от солитарных. При солитарном поражении печени при УЗИ обнаруживают очаговые тени; печень увеличена, болезненна при пальпации. При солитарных поражениях костей появляются оссалгии, могут возникнуть патологические переломы. Это прогностически плохая клиническая ситуация.

• Поражение селезёнки часто (обозначают буквой S). Селезёнка увеличена, при биопсии в ней обнаруживают типичные лимфогранулёмы.

• Локализованные экстранодальные поражения (буквой Е). Это могут быть интерстициальные пневмонии с признаками дыхательной недостаточности (одышка, цианоз), лимфогранулёмы в лёгких и плевре, экссудативный плеврит (выраженный болевой синдром, вынужденное положение тела больного, несимметричные движения грудной клетки при дыхании).

• Буквами А и В обозначают соответственно отсутствие или наличие одного или нескольких нижеперечисленных клинических симптомов: ночное профузное потоотделение; повышение температуры тела выше 38° С не менее 3 дней подряд при отсутствии реактивного воспаления; уменьшение массы тела более чем на 10% за последние 6 мес.

• Также необходимо обращать внимание и на «малые» признаки активности процесса — увеличение СОЭ более 30 мм/ч, концентрации бета2-микроглобулина, фибриногена и ЛДГ.

Клиническая картина при лимфомах

В ряде случаев больные жалуются на сухой кашель, одышку, ощущение лискомфорта или боли в грудной клетке, что обусловлено увеличением внутригрудных лимфатических узлов, а также возможным специфическим поражением легочной паренхимы или экссудативным плевритом или перикардитом вследствие их инфильтрации опухолевыми клетками. Большая опухолевая масса в средостении приводит к развитию синдрома сдавления верхней полой вены.

Значительное увеличение абдоминальных лимфатических узлов или лимфатических узлов малого таза может сопровождаться симптомами компрессии близлежащих органов (например, развитием механической желтухи, кишечной непроходимости, нарушением оттока мочи или лимфостазом нижних конечностях и др.). Боли или тяжесть в левом подреберье являются признаками увеличения селезенки. Гепатомегалия может быть проявлением очагового или диффузного поражения печени.

У 4–13% больных заболевание может начинаться с диспепсических проявлений, болей в животе или нарушений стула, что связано с первичным поражением различных отделов желудочно-кишечного тракта. Развитие асцита может быть обусловлено опухолевой инфильтрацией брюшины.

У 7–16% больных опухолевый процесс может первично развиваться в зоне кольца Пирогова–Вальдеера, в котором чаще всего поражаются нёбные миндалины.

В некоторых случаях отмечаются поражения кожи с различной морфологической картиной (экзематозные изменения, эритема, бляшки, изъязвления), часто сопровождающиеся кожным зудом.

Боли в костях или патологические переломы костей также могут быть признаками экстранодального опухолевого процесса.

При поражении ЦНС больные предъявляют жалобы на головную боль, головокружения, нарушение зрения, дискоординацию, что обусловлено инфильтрацией опухолевыми клетками мозговых оболочек или черепно-мозговых нервов, которые типичны для острого лимфобластного лейкоза и агрессивных неходжкинских лимфом.

Могут встречаться изменения периферической нервной системы (картина моно-, полиневритов, корешковые боли), обусловленные компрессией по ходу нервных стволов или спинного мозга при эпидуральном росте опухоли.

Появление петехиальной сыпи или экхимозов на коже, кровоточивости слизистых оболочек (носовые, маточные, желудочно-кишечные и другие кровотечения), жалоб, связанных с анемией (слабость, недомогание, снижение толерантности к физической нагрузке, сердцебиения и т. д.), учащение инфекционных процессов свидетельствует о вовлечении в патологический процесс костного мозга.

Опухолевые образования мягких тканей, молочной железы, щитовидной железы, поджелудочной железы, яичников также могу быть проявлениями поражения любого из этих органов, обусловленного лимфомой. При вовлечении в патологический процесс почек отмечается гематурия.

Очень важно определить наличие или отсутствие симптомов опухолевой интоксикации — В-симптомов: 1) прогрессирующую потерю массы тела (более чем на 10% за последние 6 мес); 2) лихорадку выше 38 °С, не связанную с инфекционным процессом; 3) профузную ночную потливость.

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общий анализ крови

Характерны лимфопения и увеличение СОЭ.

Биохимический анализ крови

повышение концентрации ЛДГ, бета2-микроглобулина. повышение активности трансаминаз (При поражении печени), уменьшение концентрации альбумина и диспротеинемию. повышение концентрации гаптоглобина.

Костномозговая пункция и двусторонняя трепанобиопсия

Рентгенографию органов грудной клетки проводят для выявления поражения органов грудной клетки. Для оценки состояния внутренних лимфатических узлов и органов также проводят MPT (КТ) и УЗ И грудной клетки, живота и таза.

Инвазивные методы диагностики

Диагностическая лапаротомия или лапароскопия с биопсией печени и селезёнки, медиастиноскопия или медиастинотомия с биопсией опухоли средостения. Возможно проведение торакоскопии и торакотомии.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Дифференциальная диагностика лимфогранулематоза с лимфомами и солидными опухолями проводится только по данным морфологического (а иногда и иммуногистохимического) исследования.

Лимфогранулематоз дифференцируют с лимфаденитом, лейкозом, метастазами злокачественной опухоли, туберкулезом разной локализации (лимфаденит, туберкулезный бронхоаденит, мезаденит), саркоидозом.

Дифференциально-диагностические критерии http://support-doctor.narod.ru/Lymph4.htm

Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина)

Регионарное или генерализованное увеличение периферических лимфоузлов, чаще шейных или надключичных, реже паховых и миндалин. Увеличение может быть значительным, узлы плотные, спаяны в пакеты между собой, с кожей не спаяны, как правило, безболезненны, вначале подвижны, а затем по мере роста подвижность их уменьшается.

Нередко рентгенологически выявляется увеличение узлов средостения, что сочетается иногда с признаками сдавления органов средостения.

Более или менее характерным признаком является лихорадка неправильного типа или волнообразная.

Кожный зуд у больных встречается нечасто, но симптом имеет большое диагностическое значение, поскольку не сопровождается каким-либо кожными проявлениями.

Признаками интоксикации является ухудшение общего состояния, ночные поты.

Анализ крови - ускорение СОЭ, лейкоцитоз, лимфоцитопения, реже эозинофилия.

Увеличена активность щелочной фосфатазы.

Решающий метод диагностики - биопсия пораженных лимфоузлов и их гистологическое исследование. Диагноз считается достоверным при обнаружении в биоптатах клеток Березовского-Штернберга. Одновременно устанавливается гистологический вариант ЛГМ, что имеет определенное значение для прогноза и выбора метода терапии.

Неходжскинские лимфомы (НХЛ)

Появление где-либо плотной опухоли, не приносящей беспокойства больному.

Появлению опухоли могут предшествовать признаки интоксикации, аутоиммунной гемолитической анемии, васкулита с изменениями кожи, высыпаний на коже типа экземы. Появление синдрома сдавления венозных или лимфатических сосудов (например, синдрома верхней полой вены).

Более частое, чем при лимфогранулематозе, экстранодальное поражение – желудок, легкие, печень, кожа.

Цитопения может свидетельствовать о поражении костного мозга.

Обнаружение опухолевого образования в брюшной полости и признаки кишечной непроходимости характерны для лимфомы Беркита.

Спленомегалия.

·Решающий метод – биопсия опухолевого образования, увеличенного лимфоузла.

Диагностическим критерием лимфом является только гистологическое исследование лимфатического узла или объемного образования нелимфоидного органа.

Лечение неходжкинских лимфом

Выбор терапевтической тактики определяется гистологическим вариантом лимфомы. Опухоли низкой степени злокачественности характеризуются медленным прогрессированием, длительной выживаемостью (годы), умеренной чувствительностью к химиотерапии, отсутствием возможности излечения при стандартной терапии.

Больным с лимфомами низкой степени злокачественности в I стадии показана лучевая терапия на область пораженных лимфатических узлов. Больным с II, III, IV стадиями показана полихимиотерапия. Хорошо зарекомендовала себя программа R`-СОР. При наличии у больного В-симптомов, быстрого роста лимфатических узлов или явлений компрессии внутренних органов показано назначение схемы R`-СНОР (ритуксимаб, циклофосфан, адриамицин, винкристин, преднизолон) 4–6 курсов в комбинации с лучевой терапией на опухолевые конгломераты.

При отсутствии эффекта после 3-х курсов ПХТ, что являетс плохим прогностическим признаком, необходим переход на другую программу химиотерапии (СОР+блеомицин, СОР+натулан).

Хирургическое лечение считается показанным только при одиночных опухолях желудочно-кишечного тракта. Во II стадии и у больных с неблагоприятными прогностическими признаками в I стадии обязательно должны быть проведена химиотерапия (в качестве консолидации ремиссии).

Программы ПХТ, применяемые в лечении лимфом низкой степени злокачественности:

СОР:

Циклофосфан 400 мг/м2 внутривенно 1–5-й дни

Винкристин 1,4 мг/м2 внутривенно 1-й день

Преднизолон 60 мг/м2 внутрь 1–5-й дни

Повторение цикла через 21–28 дней

Всего проводится 6–8 циклов.

СНОР:

Циклофосфан 750 мг/м2 внутривенно 1-й день

Адриабластин 50 мг/м2 внутривенно 1-й день(доксорубицин)

Винкристин 1,4 мг/м2 внутривенно 1-й день

Преднизолон 100 мг/м2 внутрь 1–5 дни

Повторение цикла через 21–28 дней.

Всего проводится 6–8 циклов.

Лимфомы высокой степени злокачественности быстро прогрессируют, выживаемость составляет лишь месяцы, они умеренно или высокочувствительны к химиотерапии и могут быть излечены. В отличие от лимфом низкой степени злокачественности агрессивные лимфомы требуют безотлагательного назначения химиотерапии. Терапией I линии является R`-СНОР-режим при В-клеточном варианте лимфомы. При Т-клеточном ритуксимаб бесполезен. Используется только СНОР.

При резистентных формах проводится интенсификация терапии по протоколу R`-Dexa-BEAM (Мабтера 375 мг/м2 в певый день, дексаметазон 24 мг/сут 10 дней, Белустин (нитрозомочевина) 60 мг/м2

2-й день, этопозид 75 мг/м2 4–7-й день, цитозар 100 мг/м2 2 раза в день 4–7-й день, алкеран 20 мг/м2 3-й день).

При наличии неблагоприятных прогностических факторов после получения ответа показано проведение высокодозной химиотерапии с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток (аутологичных или аллогенных).

Если проведение трансплантации невозможно, пациентам с неблагоприятным прогнозом рекомендуется проводить химиотерапию также по схемам ASAP (адриабластин 50 мг/м2 1–2-й, солу-медрол 500 мг/м2 1–5-й дни, цитарабин 1500 мг/м2 5-й день цисплатин 100 мг/м2 1–4-й дни), МАСОР-В (блеомицин, адриамицин, циклофосфан, винкристин, преднизолон, вепезид), FLAG (флударабин, цитозар и колониестимулирующий фактор, например, нейпоген, для профилактики агранулоцитоза), включающим несколько высокоактивных химиопрепаратов, к которым не развивается перекрестная резистентность, или R`-СНОР с последующим облучением пораженных лимфатических узлов. Частота полных ремиссий при лечении неходжкинских лимфом высокой степени злокачественности III–IV стадий может быть увеличена при использовании многофазовой ПХТ по таким программам, как СОР/

ВLАМ/IMVP-16 или СОР-ВLАМ. Введение в лечебную практику таких программ основывается на концепции применения «гибридных» режимов, заключающихся в быстрой последовательной смене химиотерапевтических комбинаций и синергическом действии нескольких противоопухолевых препаратов, обеспечивающих повышение эффективности лечения.

Терапия этих вариантов лимфом всегда должна предусматриват обязательную профилактику поражений ЦНС. Лечение лимфобластной лимфомы проводится по протоколу лечения острых лимфобластных лейкозов, например: VRD-A (винкристин, доксорубицин, дексаметазон и аспарагиназа).

Лечение ходжкинской лимфомы

Выбор тактики лечения зависит от массы опухоли и степени риска. Применяется как лучевая терапия, так химиотерапия.

В настоящее время применяются радикальные программы лучевого лечения, при которых большими полями облучаются не только определяемые очаги поражения, но и смежные с ними регионарные отделы лимфатической системы. Используются два варианта радикальной программы: многопольная, при которой производится последовательное облучение очагов поражения, и крупнопольная, или мантиевидная, когда патологические очаги и зоны возможного поражения облучаются одновременно. При этом во избежание лучевых поражений экранируют гортань, легочную ткань, печень, почки и другие органы.

Химиотерапия является основным методом лечения ходжкинской лимфомы.

Цикловая ПХТ проводится всем больным. Применяются программы СОРР (циклофосфан 650 мг/м2 1 день, винкристин 1,4 мг/м2 1 день, прокарбазин 100 мг/м2 14 дней, преднизолон 40 мг/м2 14 дней) или АВVD (адриамицин 25 мг/м2, блеомицин 10 мг/м2 винбластин 6 мг/м2 и дакарбазин 375 мг/м2 29-й и 43-й дни). В настоящее время используется протокол СОРР-АВVD. Обычно назначается 6 курсов ПХТ с последующей лучевой терапией. В последние годы при исходно неблагоприятных прогностических признаках проводят ВЕАCOPP-14 Длительность цикла 10 дней. Всего требуется 6 циклов. Контроль ремиссии осуществляется только по результатам позитронно-эмиссионной томографии. Схема всегда осложняется агранулоцитозом уже при первом цикле, что не всегда позволяет проводить ее в полном объеме. Требуется введение колониестимулирующих факторов. Однако эта схема позволяет достигнуть у больных ремиссии.

Наиболее эффективной схемой лечения неблагоприятных форм лимфомы Ходжкина считается ВеЕАМ: комбинация бендамустина, сочетающего свойства двух цитостатиков — циклофосфана и мустаргена, с этопозидом, адриабластином и митоксантроном (последние два — противоопухолевые антибиотики). Использование моноклональных антител при лимфоме Ходжкина ограничено только Брендтуксимабом (моноклональное антитело против СD30+) при форме болезни с лимфоидным преобладанием.

Пациентам с неблагоприятными прогностическими факторами высоким риском развития рецидива после достижения ремиссии, ранними рецидивами показана высокодозная химиотерапия с проведением аутологичной трансплантации костного мозга или стволовых клеток периферической крови.

Осложнениями комбинированного лечения являются нарушение репродуктивной функции, токсическое и лучевое поражение ЖКТ, инфаркт миокарда и другие расстройства сердечно-сосудистой

Профилактика

Контрольные обследования проводят 1 раз в 3 мес в 1-й год после завершения терапии, 1 раз в 6 мес во 2-й год, 1 раз в год на 3-м году наблюдения и позже. Контроль показателей общего и биохимического анализов крови проводят 1 раз в 3 мес. Рентгенографию грудной клетки проводят 1 раз в год в течение 10 лет. Больным противопоказаны физиотерапия, инсоляции, беременность в первые 2 года после окончания терапии.

Прогноз

Средняя выживаемость в течение 5 лет составляет 60—80%. У пациентов с I или II стадией заболевания безрецидивная выживаемость в течение 5 лет превышает 90%. У больных со стадией пятилетняя выживаемость с полной ремиссией составляет примерно 70%. Проведение химиотерапии у больных со стадией III,*, IIIд или IV обеспечивает ремиссию в 80—95% случаев, более 70% пациентов живут более 5 лет.

36. Миеломная болезнь – определение, распространенность, этиопатогенез. Классификация. Клинические проявления. Критерии диагностики миеломной болезни. Лечение миеломной болезни. Профилактика и прогноз.

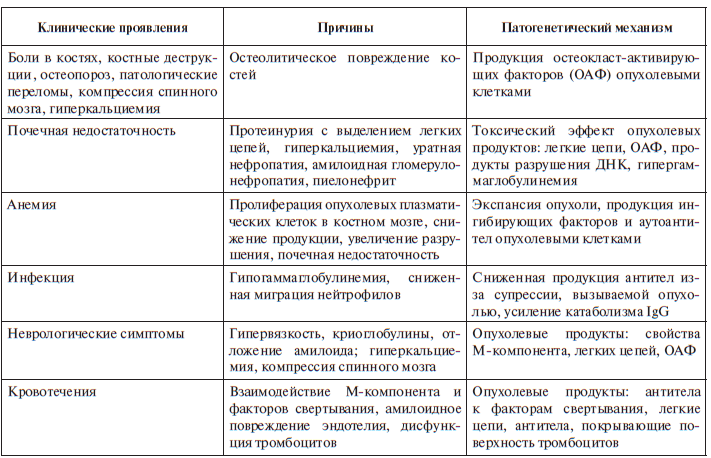

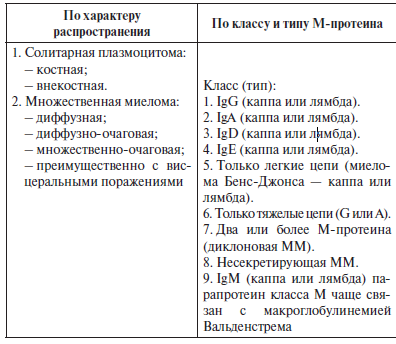

Миеломная болезнь (множественная миелома) - злокачественная опухоль из плазматических клеток (В-лимфоциты конечной стадии дифференцировки), обычно секретирующих моноклональный патологический Ig (парапротеин), проявляющееся парапротеинемией, костномозговой недостаточностью, костными деструкциями, гиперкальциемией, почечной недостаточностью и рецидивирующей вторичной инфекцией

Распространённость:

Миеломная болезнь составляет 10% всех случаев гемобластозов, чаще старше 65 лет

Этиопатогенез:

Этиология миеломной болезни неизвестна.

Перерождение клеток лимфоидного ростка в миелому начинается в процессе дифференцировки зрелых B-лимфоцитов на уровне проплазмоцитов и сопровождается стимуляцией определенного их клона. Разрастание миеломной ткани в костном мозге деструкция кроветворной ткани, угнетение нормальных ростков лимфо- и миелопоэза ↓ эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

По

всем синдромам у михайлова есть такая

таблица

Классификация:

Стадии миеломной болезни и лабораторные показатели

1 стадия(малая масса опухоли) Нb>100 г/л Нормальный уровень Са в сыворотке. Низкий уровень М-компонента: IgG<50г/л, IgА<30 г./л, белок Бенс-Джонса в моче < 4 г/24 часа/ Отсутствие остеолиза

II стадия(средняя масса опухоли) Нb 85-100 г/л IgG 50-70г, IgA 30-50 г. Уровень Са может быть незначительно повышенным Поражение костей - начальные рентгенологические изменения.

III стадия(большая масса опухоли) Уровень Hb<85 г./л Уровень Са >нормы

Выраженный остеодеструктивный процесс. Высокий уровень М-компонента: IgG >70г/л, IgА >50 г./л, белок Бенс-Джонса в моче > 12 г./24 часа.

+ к стадии добавляется

А-нормальная функция почек (креатинин сыворотки меньше 0,13ммоль\л

Б-нарушение функции почек (креатинин больше 0,13 ммоль\л)

по клеточному составу -

плазмоцитарную, |

полиморфно-клеточную, |

плазмобластную, |

мелкоклеточную миелому |

По активности течения заболевания:

Индолентная (дремлющая миеломная болезнь пациенты, имеющие критерии для постановки диагноза ММ, но без признаков анемии, костных деструкций, гиперкальциемии,почечной недостаточности, признаков прогрессии заболевания, пациенты в ремиссии более 5 лет без поддерживающей химиотерапии; )

Активная (пациенты, у которых в результате первой линии химиотерапии были достигнуты ремиссия или плато)

Агрессивная (пациенты с первичной или вторичной резистентностью к химиотерапии)

Клинические проявления:

•Поражение костей. преимущественно плоских и позвоночника болевой синдром и патологические переломы. Повреждения костей обычно дискретны, их характеризуют как «перфоративные остеолитические очаги».

•Поражения почек. Повышение концентрации лёгких цепей внутри канальцев и отложение депозитов в клубочках сопровождаются развитием AL-амилоидоза

•Анемия (головокружение, сонливость)

•тошнота, рвота, заторможенность, возможно коматозное состояние( из-за анемии, гиперкальциемии)

•Инфекции. значительное снижение концентрации нормальных Ig.

•Нарушения коагуляции. обусловлены взаимодействиями между М-белком и факторами свёртывающей системы крови и/или тромбоцитами

• Присутствие криоглобулинов может привести к развитию синдрома Рейно и акронекрозам.

Прогрессия заболевания устанавливается при наличии следующих критериев:

1. Повышение концентрации моноклонального иммуоглобулина в сыворотке крови и/или в моче более 50% (не менее чем на 10 г/л), которое регистрируется в двух пробах, взятых в течение двух недель.

2. Увеличение размера очагов костной деструкции более чем на 50% или появление новых очагов деструкций, или появление экстрамедуллярных плазмоцитом.

3. Увеличение содержания плазматических клеток в костном мозге на 50% при снижении концентрации гемоглобина на 20 г/л, или появление гиперкальциемии, или повышение уровня креатинина в крови

Критерии диагностики:

Ведущие клинические проявления:

1. Костномозговые: оссалгии; спонтанные переломы; деформация позвоночника и грудной клетки; компрессия позвонков.

2. Висцеральные: у 5-13% больных гепато- и/или спленомегалия.

3. Синдром белковой патологии:

∙ миеломная нефропатия с исходом в хроническую почечную недостаточность;

∙ параамилоидоз.

4. Склонность больных к бактериальным инфекционным осложнениям.

5. Синдром повышенной вязкости и кровоточивости.

6. Периферическая сенсорная нейропатия.

CRAB-синдром (С (саlcium — англ. кальций), R (ren —

англ. почки), A (anemia — англ. анемия), B (bones — англ. кости).)

Лабораторные исследования, которые могут подтвердить миеломную болезнь:

1. В общем анализе крови - плазматические клетки.

2. В стернальном пунктате обнаружение более 15% плазматических клеток.

3. Рентгенологический метод выявления остеодеструкции.

4. Иммунохимические методы (электрофорез сыворотки и/или мочи, радиальная иммунодиффузия, иммуноэлектрофорез для обнаружения моноклонового белка). Концентрация моноклонального белка в сыворотке крови≥30 г/л (IgG), ≥10 г/л (IgА) или экскреция легких цепей иммуноглобулинов с мочой (каппа или лямбда) ≥1 г/24 ч.

Лечение:

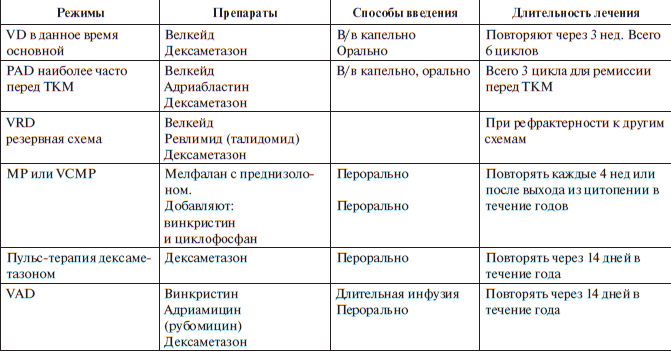

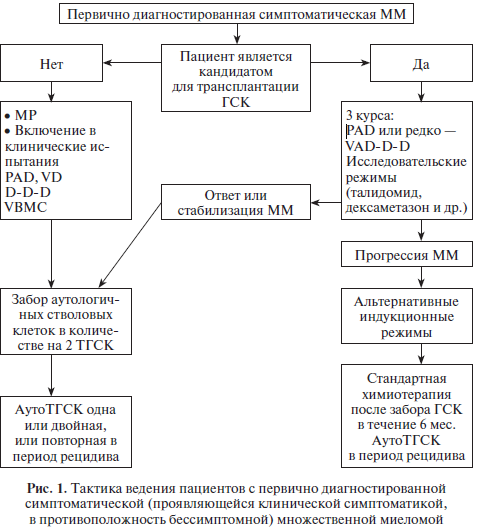

- препарат Велкейд (бортезамиб), является ингибитором протеасом плазмоцитов, что стимулирует апоптоз — естественную гибель плазматических клеток. Сочетание Велкейда с дексаметазоном, адриабластином (РАD) после 3 курсов химиотерапии позволило достигать ремиссии ММ до 90 мес.

- Широко применяется схема Велкейд + дексаметазон в количестве 6 циклов. При рефрактерности добавляют ингибиторангиогенеза: Ревлимид (леналидомид, производное талидомида).

Однако Велкейд также дает осложнения в виде полинейропатии, что заставляет использовать старые схемы химиотерапии. Они используются также у больных с сопутствующими заболеваниями и высоким коэффициентом коморбидности.

-мелфалан (10 мг/м2) и стероиды (преднизолон 80 мг/м2) 1–4-й дни: 40–60% больных дают объективный ответ. При этом ремиссией считается уменьшение продукции моноклонального белка на 75% от исходного уровня.

-Агрессивное течение ММ является показанием для интенсификации лечения по протоколу РАD и далее — проведения высокодозной химиотерапии с поддержкой аутологичными стволовыми клетками периферической крови или костного мозга, которая ставит задачу существенного улучшения результатов программной терапии с перспективой полного выздоровления. Применение этого метода ограничивается возрастом больных до 65 лет.

-Для поддерживающей терапии используется интерферон-α.

- терапия бисфосфонатами для уменьшения проявлений остеодеструктивного синдрома и улучшения качества жизни пациентов (препарат Бондронад, оптимальным решением является золедроновая кислота (Зомета, Акласта) для в/в введения).

-При развитии анемии проводится заместительная терапия трансфузиями эритроцитарной массы или отмытых эритроцитов, при возможности — терапия рекомбинантным

Эритропоэтином