- •Кардиология

- •Симптоматические артериальные гипертензии. Клинические проявления. Критерии диагностики. Принципы лечения.

- •2. Трепетание и фибрилляция предсердий. Причины, диагностические (экг) критерии, формы, влияние на гемодинамику. Классификация фибрилляция предсердий.

- •3. Диагностические критерии (клинические и экг) желудочковой пароксизмальной тахикардии. Неотложная помощь.

- •4. Дифференциальный диагноз болевого синдрома при стабильной стенокардии с другими причинами болей в грудной клетке.

- •5. Принципы лечения экстрасистолии, основные группы антиаритмических препаратов, механизмы их действия.

- •6. Антиангинальные средства: классификация, механизмы действия, побочные эффекты.

- •7. Антитромботические средства: препараты, механизмы действия, показания, противопоказания, побочные эффекты.

- •8. Атеросклероз и гиперлипидемии. Классификация. Стандарты лечения и принципы первичной и вторичной профилактики.

- •9. Стабильное течение ибс. Основные формы согласно мкб-10. Принципы постановки диагноза. Препараты для улучшения прогноза.

- •10. Инфаркт миокарда с подъемом st. Критерии постановки диагноза. Неотложная помощь. Вопросы маршрутизации пациентов.

- •11. Острый коронарный синдром без подъема сегмента st. Основные клинические формы. Критерии постановки диагноза. Вопросы маршрутизации пациентов. Принципы лечения.

- •12. Инфаркт миокарда без подъема сегмента st. Критерии постановки диагноза. Неотложная и ранняя инвазивная стратегия. Вопросы маршрутизации пациентов. Оказание помощи на догоспитальном этапе.

- •13. Кардиомиопатии. Классификация. Вопросы дифференциальной диагностики. Принципы лечения.

- •14. Гипертоническая болезнь. Уровни ад. Стратификация риска. Целевые уровни ад в зависимости от клинической ситуации.

- •16. Резистентная артериальная гипертония. Вопросы диагностики. Тактика ведения. Вопросы коррекции сопутствующих факторов риска.

- •18. Острая сердечная недостаточность. Этиология. Критерии диагностики на догоспитальном этапе. Вопросы неотложной помощи.

- •19. Острая сердечная недостаточность при инфаркте миокарда. Классификация. Критерии диагностики. Неотложная помощь. Показания к инвазивным вмешательствам.

- •20. Классификация гипертонической болезни, представление о факторах риска, поражении органов-мишеней. Сердечно-сосудистые заболевания, связанные с аг. Критерии стратификации риска.

- •21. Диагностические критерии с-а блокады, причины, прогноз, тактика ведения.

- •22. Гипертонические кризы. Причины. Критерии диагностики. Осложнения. Тактика ведения. Профилактика.

- •Пероральные препараты:

- •Что в какой ситуации лучше:

- •В/в препараты:

- •23. Основные группы антигипертензивных препаратов, механизмы действия, показания и противопоказания к назначению, разовые и суточные дозы препаратов.

- •25. Кардиомиопатии. Классификация. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •26. Реноваскулярная артериальная гипертония, клинико-инструментальная диагностика, врачебная тактика.

- •27. Симптоматические артериальные гипертонии эндокринного генеза. Диагностические критерии феохромоцитомы, врачебная тактика.

- •28. Хроническая сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса левого желудочка. Критерии постановки диагноза. Объем инструментальной и лабораторной диагностики.

- •29. Нарушения проводимости: а-в блокады. Клинические проявления. Врачебная тактика.

- •30. Наджелудочковые нарушения ритма. Врачебная тактика. Стандарты диагностики и лечения.

- •31. Вопросы стратификации сердечно-сосудистого риска. Популяционный и индивидуализированный подход. Шкалы оценки.

- •32. Инфаркт миокарда с подъемом сегмента st на электрокардиограмме. Принципы диагностики, оказание помощи на догоспитальном и госпитальном этапах.

- •33. Желудочковые нарушения ритма. Причины, диагностические (экг) критерии, прогноз. Принципы лечения.

- •34. Фибрилляция предсердий. Диагностика. Восстановление синусового ритма.

- •35. Хроническая сердечная недостаточность с сохраненной и умеренно-сниженной фракцией выброса. Диагностические критерии. Вопросы лечения.

- •36. Кардиомиопатии. Классификация согласно мкб 10. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •37. Острый коронарный синдром без подъема st. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •Диагностика острого коронарного синдрома без подъема сегмента st (клиника, экг и лабораторная диагностика). Стратегия лечения.

- •39. Трепетание и фибрилляция предсердий. Причины, диагностические (экг) критерии, формы. Вопросы восстановления синусового ритма.

- •40. Диагностические критерии острой левожелудочковой (отек легких) и острой правожелудочковой недостаточности, прогноз, неотложная помощь.

- •41. Воспалительные заболевания миокарда и перикарда. Дифференциальная диагностика, стандарты ведения пациента.

- •42. Гипертоническая болезнь. Классификация, Дифференциальная диагностика. Основные группы антигипертензивных препаратов.

- •1) Иапф

- •4) Ак (блокаторы кальциевых каналов)

- •5) Диуретики

- •43. Фибрилляция предсердий. Формы. Выбор тактики ведения. Принципы удержания синусового ритма.

- •44. Гипертоническая болезнь. Факторы риска, поражение органов-мишеней, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных аг. Критерии стратификации риска.

- •45. Инфекционный эндокардит. Критерии постановки диагноза. Вопросы первичной и вторичной профилактики. Принципы лечения.

- •46. Острая сердечная недостаточность. Этиология. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь.

- •47. Фибрилляция предсердий. Факторы риска. Вопросы диагностики. Принципы лечения в зависимости от влияния на прогноз и качество жизни пациентов.

- •48. Гипертоническая болезнь у лиц пожилого и старческого возраста. Вопросы диагностики, маскированной и изолированной систолической аг. Принципы лечения.

- •50. Легочная гипертензия. Критерии постановки диагноза. Классификация. Показания к лаг-специфической терапии.

- •Пульмонология

- •Обострение бронхиальной астмы. Вопросы дифференциальной диагностики. Критерии жизнеугрожающего обострения астмы.

- •Лечение

- •2. Дифференциальный диагноз легочного инфильтративного синдрома. Вопросы врачебной тактики при дифференциальной диагностике (пневмония, рак, туберкулез, нетуберкулезный микобактериоз и др.).

- •4. Интерстициальные заболевания легких. Основные нозологии. Вопросы диагностики. Принципы лечения.

- •5. Хобл. Роль спирометрии в постановке диагноза. Шкалы клинической оценки течения хобл и риска обострений. Принципы лечения в зависимости от градации a, b, c, d.

- •6. Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Стандарты диагностики и лечения.

- •7. Фенотипы бронхиальной астмы. Неконтролируемая и тяжелая бронхиальная астма. Вопросы дифференциальной диагностики и тактики ведения.

- •8. Внебольничные пневмонии тяжелого течения. Диагностические критерии, течение, критерии высокого риска летального исхода. Неотложная терапия.

- •9. Понятие контроля при бронхиальной астме. Терапевтические опции для достижения контроля над течением заболевания. Организация step up и step down терапии.

- •10. Дыхательная недостаточность. Классификация. Клинические проявления. Критерии диагностики. Неотложная помощь. Профилактика.

- •11. Определение. Фенотипы. Критерии постановки диагноза. Роль спирометрии. Понятие о вариабельности и обратимости бронхиальной обструкции.

- •12. Тэла. Причины. Критерии постановки диагноза. Неотложная помощь. Принципы лечения.

- •13. Обострение хобл. Клинические проявления. Критерии тяжелого обострения. Вопросы неотложной помощи. Тактика ведения. Профилактика.

- •14. Заболевания плевры. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения.

- •2.Диссеменированный туберкулез

- •3.Саркоидоз лечение

- •4. Экзогенный аллергический альвеолит лечение

- •Вопросы диагностики легочной артериальной гипертонии, связанной с хроническими заболеваниями легких. Принципы лечения.

- •Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Диагностические и лечебные алгоритмы.

- •18. Хобл. Этиология. Критерии постановки диагноза. Алгоритмы лечения.

- •19. Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии. Выбор на амбулаторном этапе, при лечении в стационаре и отделении интенсивной терапии.

- •20. Пневмония тяжелого течения. Критерии постановки диагноза. Врачебная тактика.

- •21. Дыхательная недостаточность. Диагностические критерии. Врачебная тактика.

- •22. Саркоидоз. Клинические проявления. Диагностика. Врачебная тактика.

- •23. Внебольничная пневмония. Этиология. Клинические проявления. Принципы диагностики. Лечебная тактика.

- •24. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при бронхиальной астме.

- •25. Вирусно-бактериальные пневмонии. Вопросы диагностики и врачебной тактики. Профилактика.

- •26. Дыхательная недостаточность. Клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика. Принципы лечения.

- •27. Бронхолитики – β2-агонисты, м3-холинолитики, комбинированные препараты. Формы доставки, продолжительность действия, возможности использования в клинике внутренних болезней.

- •28. Хронический бронхит. Диагностические критерии. Вопросы дифференциальной диагностики. Принципы лечения.

- •29. Интерстициальные заболевания легких. Принципы диагностики. Основные нозологические формы. Критерии обычной интерстициальной пневмонии.

- •30. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хронической обструктивной болезни легких.

- •31. Экссудативный плеврит. Этиология. Диагностика. Принципы лечения.

- •32. Вопросы классификации пневмонии. Стандарты лечения в зависимости от тяжести течения и этиологии. Вопросы профилактики.

- •33. Хронические бронхит. Вопросы диагностики. Врачебная тактика.

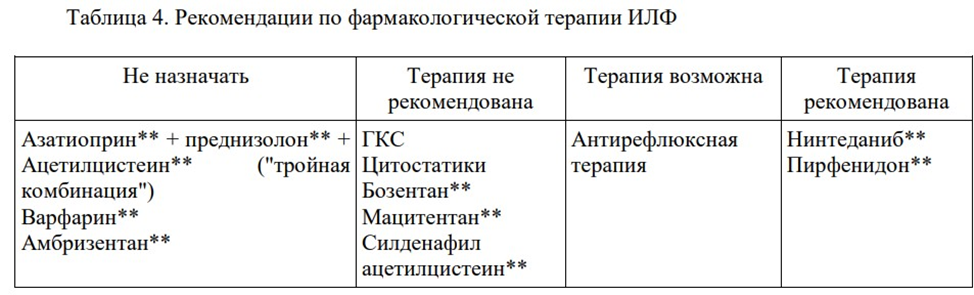

- •34. Идиопатический легочный фиброз. Критерии постановки диагноза. Дифференциальная диагностика кт-паттерна обычной интерстициальной пневмонии. Возможности улучшения прогноза течения болезни.

- •Гастроэнтерология

- •1. Кислотозависимые заболевания. Стандарты диагностики.

- •2. Хронический холецистит: классификация, этиология, патогенез, диагностика. Лечение.

- •3. Воспалительные заболевания кишечника. Этиология, механизмы развития, клинические проявления. Диагностика. Дифференциальный диагноз с другими поражениями кишечника.

- •4. Цирроз печени. Этиология. Критерии постановки диагноза. Осложнения. Тактика ведения.

- •5. Синдром дисфагии. Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся дисфагией и одинофагией. Эзофагиты. Тактика ведения и лечения больных с эзофагитами.

- •6. Аутоиммунный гепатит. Патогенез. Клиническая картина. Диагностические критерии. Классификация. Тактика ведения.

- •7. Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при заболеваниях желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

- •8. Хронический панкреатит. Классификации. Основные клинические синдромы. Методы диагностики. Осложнения хронического панкреатита.

- •9. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при болях в правом подреберье. Роль врача-терапевта.

- •10. Маркеры цитолитического синдрома. Диференциальный диагноз заболеваний печени, сопровождающихся синдромом цитолиза.

- •11. Синдром холестаза. Дифференциальная диагностика заболеваний печени, сопровождающихся холестазом. Тактика ведения.

- •12. Хронический панкреатит. Классификации. Основные клинические синдромы. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •13. Цирроз печени. Профилактика и методы консервативной терапии при печеночной энцефалопатии, печеночной коме.

- •14. Тактика ведения и медикаментозное лечение больного с циррозом печени со стойким асцитом. Показания к лапароцентезу.

- •15. Функциональные кишечные расстройства. Синдром раздраженного кишечника. Критерии диагноза. Лечебная тактика.

- •16. Классификация и патогенез симптоматических язв. Нпвп-гастропатии.

- •17. Осложнения язвенной болезни. Ранняя диагностика стеноза привратника и желудочного кровотечения. Врачебная тактика.

- •18. Неалкогольная жировая болезнь печени. Диагностические критерии. Принципы лечения.

- •19. Синдром нарушения всасывания (мальабсорбция). Этиология. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •20. Болезнь Крона. Клинические проявления в зависимости от локализации поражения. Стандарты лечения. Показания к биологической терапии.

- •21. Хронический гастрит. Определение. Современная классификация. Значение морфологического исследования слизистой оболочки желудка.

- •22. Кислотозависимые заболевания. Дифференциальная диагностика при функциональной диспепсии и хроническом гастрите. Роль инфицирования н.Pylori. Стандарты диагностики и лечения.

- •23. Дисфагия. Определение. Алгоритм диагностического поиска при ахалазии и раке пищевода. Тактика ведения и лечения.

- •24. Воспалительные заболевания кишечника. Язвенный колит. Диагностика. Дифференциальный диагноз с колитами инфекционной этиологии, псевдомембранозным колитом.

- •25. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при заболеваниях поджелудочной железы. Стандарты лечения.

- •26. Дифференциальный диагноз при болях в эпигастральной области. Стандарты диагностики и лечения болевого синдрома при хроническом панкреатите.

- •27. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при болях в правом подреберье. Тактика ведения и консервативная терапия при печеночной колике.

- •28. Дифференциальный диагноз и лечение при внепеченочном и внутрипеченочном холестазе.

- •29. Гэрб. Стандарты диагностики. Тактика лечения больных в зависимости от тяжести эзофагита.

- •30. Язвенная болезнь желудка и дпк. Базисная терапия. Показания к эрадикации Helicobacter pylori. Современные схемы эрадикации.

- •31. Диагностические критерии и лечебная тактика при синдроме раздраженного кишечника с преобладанием запора.

- •Нефрология

- •1. Клинические и лабораторные критерии нефротического синдрома.

- •3. Хроническая болезнь почек. Этиология. Классификация. Вопросы диагностики и тактики ведения пациентов в практике врача терапевта.

- •3. Хроническая болезнь почек. Вопросы диагностики. Тактика врача терапевта.

- •4. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при нефротическом синдроме.

- •5. Острое повреждение почек. Этиология. Принципы диагностики и врачебная тактика.

- •6. Хроническая болезнь почек. Тактика врача терапевта.

- •Гематология

- •1. Дифференциальный диагноз анемического синдрома. Врачебная тактика.

- •2. Характеристики анемии и основные показатели в клиническом анализе крови: содержание гемоглобина, регенераторная способность, размеры эритроцитов. Клинические проявления анемического синдрома.

- •3. Железодефицитная анемия. Определение. Обмен железа. Причины развития жда.

- •5. Клинические проявления в12 дефицитной анемии. Лабораторные признаки анемии. Критерии диагноза. Дифференциальная диагностика. План обследования.

- •6. Лечение в12-дефицитной анемии. Критерии эффективности терапии.

- •7. Гемобластозы. Определение. Этиология и патогенез. Дифференциальная диагностика острых и хронических лейкозов.

- •8. Множественная миелома. Критерии постановки диагноза. Врачебная тактика.

- •Ревматология

- •1. Остеопороз. Этиология. Клинические проявления. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •2. Врачебная тактика и дифференциальный диагноз суставного синдрома при ревматоидном артрите.

- •Врачебная тактика и дифференциальный диагноз при остеоартрите с явлениями вторичного синовиита.

- •4. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при метаболических и дегенеративных заболеваниях суставов (диабетическая артропатия, подагра, первичный остеоартрит).

- •5. Дифференциальный диагноз и врачебная тактика суставного синдрома при подагре.

- •6. Системная склеродермия. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •7. Современные принципы базисной терапии ревматоидного артрита.

- •8. Митральные пороки ревматической и неревматической этиологии. Вопросы клинической и инструментальной диагностики в практике врача-терапевта. Принципы организации лечения.

- •9. Системная красная волчанка. Классификация, критерии активности, клиника.

- •10. Системная красная волчанка. Критерии постановки диагноза. Тактика ведения.

- •11. Аортальные пороки. Этиология. Клинико-инструментальная диагностика. Тактика врача-терапевта.

- •12. Дифференциальная диагностика системных васкулитов. Классификация. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •13. Остеоартрит. Современные представления об этиологии. Клинические проявления. Стандарты лечения.

- •14. Анкилозирующий спондилоартрит. Методы диагностики. Стандарты лечения.

- •15. Дифференциальный диагноз ревматоидного артрита с артритами при системных болезнях соединительной ткани (системная красная волчанка, системная склеродермия).

- •Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при серонегативных спондилоартритах (спондилоартриты, ассоциированные с неспецифическим язвенным колитом, терминальным илеитом, псориазом).

- •18. Ревматоидный артрит. Критерии постановки диагноза и оценки воспалительного процесса. Принципы базисной терапии. Показания к назначению генно-инженерной биологической терапии.

- •19. Подагра. Клиническая картина. Купирование острого приступа подагры. Профилактика заболевания.

- •20. Анкилозирующий спондилоартрит. Клинические проявления. Оценка активности воспалительного процесса. Принципы лечения.

- •21. Геморрагический васкулит. Этиология, клинические проявления, критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •Гериатрия

- •1. Синдром старческой астении. Критерии диагностики. Врачебная тактика.

29. Интерстициальные заболевания легких. Принципы диагностики. Основные нозологические формы. Критерии обычной интерстициальной пневмонии.

Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) – гетерогенная группа заболеваний и патологических состояний известной и неизвестной природы, характеризующиеся распространенным, двусторонним поражением респираторных отделов легких (альвеол, респираторных бронхиол).

В настоящее время за основу принята классификация ИБЛ, выработанная в 2002 г. Американским торакальным обществом (ATS) и Европейским респираторным обществом (ERS). Согласно данной классификации выделяют интерстициальные болезни легких:

1. С установленной этиологией:

лекарственные, лучевые, токсические ИБЛ

пневмомикозы, ассоциированные с ВИЧ-инфекций

ИБЛ на фоне коллагенозов (склеродермии, дерматомиозита, ревматоидного артрита, СКВ) и пневмокониозов (асбестоза, силикоза, бериллиоза)

ИБЛ на фоне инфекций (атипичной пневмонии, диссеминированного туберкулеза легких, пневмоцистной пневмонии и пр.)

ИБЛ на фоне экзогенного аллергического альвеолита

2. Идиопатические интерстициальные пневмонии:

неспецифическая, десвамативная, острая, лимфоидная, криптогенная организующаяся

идиопатический легочный фиброз

3. Гранулематозные:

ИБЛ на фоне саркоидоза, гранулематоза Вегенера, гемосидероза легких, экзогенного аллергического альвеолита

4. Ассоциированные с другими заболеваниями:

патологией печени (хроническим гепатитом, первичным билиарным циррозом печени), кишечника (НЯК, болезнь Крона), ХПН

наследственными заболеваниями (нейрофиброматозом)

злокачественными опухолями

5. Прочие:

ассоциированные с гистиоцитозом Х, лимфангиолейомиоматозом, легочным протеинозом, первичным амилоидозом легких.

Патоморфологическая классификация интерстициальных болезней легких различает следующие виды интерстициального фиброза: простой, десквамативный, лимфоцитарный, гигантоклеточный, а также облитерирующий бронхиолит с пневмонией.

Диагностика: Симптомы: несмотря на разнообразие этиологических форм интерстициальных болезней легких, их симптоматика во многом похожа и характеризуется общими и респираторными признаками. Часто заболевание начинается постепенно, проявления не типичные. Общая симптоматика:

Лихорадка;

Недомогание;

Быстрая утомляемость;

Потеря массы тела;

Одышка, которая сопровождается свистящими хрипами, из-за чего часто принимается за бронхиальную астму;

Непродуктивный кашель – сухой или со скудной слизистой мокротой;

Цианоз;

Изменение пальцев рук по типу «барабанных палочек» и ногтей по типу «часовых стекол»;

Деформация грудной клетки;

Легочно-сердечная недостаточность (при тяжелых формах).

Общий анализ крови

Общий анализ мочи

Рентгенография органов грудной полости

Исследование ФВД, ФЖЕЛ (форсированная жизненная емкость лекгих), ОЕЛ (общая емкость легких, сумма ЖЕЛ и остаточного объема легких)

Измерение диффузионной способности легких для монооксида углерода методом однократного вдоха с задержкой дыхания

КТ грудной полости

Бронхоскопия Видеоторакоскопия с целью морфологической верификации диагноза

ЭКГ

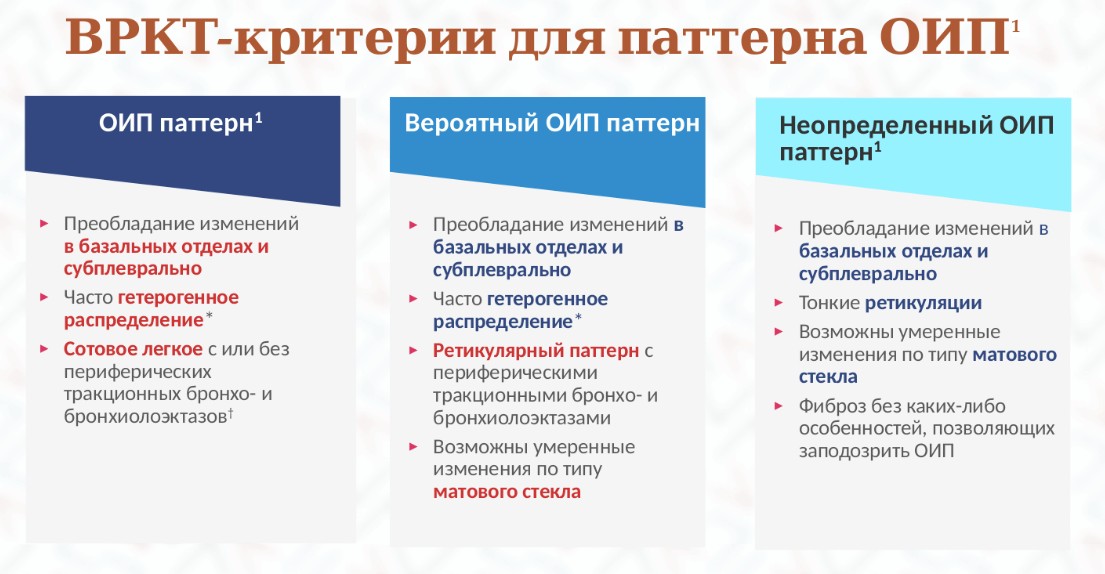

На ранних стадиях на рентгено- и томограммах можно увидеть деформацию и усиление легочного рисунка, мелкоочаговые тени, снижение прозрачности легочных полей (феномен «матового стекла»); в дальнейшем развивается рентгенологическая картина интерстициального фиброза. Обычная интерстициальная пневмония – основной ВРКТ-паттерн интерстициального фиброза: ретикулярные изменения (сотовое легкое, тракционные бронхоэктазы), изменения наиболее выражены в базальных отделах и субплеврально, распределение по периферии.

По данным спирометрии чаще обнаруживается рестриктивный тип нарушений легочной вентиляции, снижение легочных объемов. Наиболее ранний признак нарушения легочной функции – снижение диффузионной способности легких. Возможен также обструктивный паттерн вентиляционных изменений вследствие бронхиолита. Прогрессирующие нарушения функции внешнего дыхания сопровождаются газообменными нарушениями. Прогностическое значение имеют несколько параметров 6-TMX: пройденное расстояние, десатурация менее 88%, скорость восстановления пульса по окончанию теста. DLCO менее 40% может указывать на позднюю стадию фиброзирующего заболевания. Снижение показателей ФЖЕЛ на больше или равно 10% или DLCO больше или равно 15% через 6-12 месяцев после установления диагноза сопровождается гораздо более высокой смертностью.

При развитии легочной гипертензии на ЭКГ обнаруживается гипертрофия миокарда правых отделов сердца. Диагностическая бронхоскопия позволяет провести бронхоальвеолярный лаваж; при ИБЛ в промывных вод бронхов преобладают нейтрофилы. Кроме этого, в ходе эндоскопического исследования может быть выполнена трансбронхиальная биопсия легких. Также в отдельных случаях прибегают к открытой или трансторакальной биопсии легочной ткани.

Критерии обычной интерстициальной пневмонии:

Лечение: Преднизолон (метилпреднизолон) 1 мг/кг/сут внутрь с постепенным снижением суточной дозы. под контролем клинических, рентгенологических и лабораторных данных или преднизолон (метилпреднизолон) в/в 120-500 мг/сут до купирования симптомов при тяжелом течении или (при высокой степени активности) в режиме пульс-терапии – метилпреднизолон 1000мг/сут – 3 сут с постепенным снижением дозы и переходом на пероральный прием. Иммуносупрессоры: азатиоприн 1-1,5 мг/кг в 2 приема в сутки 10-12 недель с последующей поддерживающей дозой - 0,5 мг/кг 1 раз в сутки. Дезагреганты: ацетилсалициловая кислота 50–100 мг 1 раз в сутки, пентоксифиллин 0,2 г 3 раза в сутки Симптоматическая терапия. Оксигенотерапия. Тренировка дыхательной мускулатуры.