- •Экзаменационные вопросы по общей экологии:

- •Наука экология, её цели и направления.

- •Изучение экологии согласно её основных разделов - аутэкологии, демэкологии, синэкологии.

- •Аутэкология. Группы экологических факторов, среда обитания.

- •1. Периодические:

- •Характеристика водной среды, ее свойства.

- •Группы обитателей водной среды, их специфические приспособления.

- •Характеристика наземно - воздушной среды, её составляющие.

- •Группы обитателей наземно – воздушной среды.

- •Почва, как среда обитания, её характеристика.

- •Классификация растений по требовательности к плодородию почвы.

- •Группы обитателей почвенной среды.

- •Организм, как среда обитания, формы паразитирования.

- •Характеристика внутривидовых и межвидовых взаимодействий (отрицательные, положительные, нейтральные).

- •Периодические и непериодические экофакторы в классификации а.С. Мончадского.

- •Устойчивость к экологическим факторам, закон толерантности в.Э. Шелфорда.

- •Биоклиматический закон Хопкинса.

- •Лимитирующие факторы, закон минимума ю. Либиха.

- •Закон независимости факторов в.Р. Вильямса.

- •Эврибионты и стенобионты. Пойкилотермные и гомойотермные животные.

- •Адаптация, факторы развития адаптации. Способы адаптации к различным факторам.

- •Виды адаптации, их особенности.

- •Способы адаптации растений и животных к температуре.

- •1) Морфологические адаптации

- •Способы адаптации растений и животных к свету, регулярные (регуляторные?) адаптации организмов.

- •Способы адаптации растений и животных к избытку или недостатку влаги, классификация растений по отношению к влажности почвы.

- •Способы адаптации живых организмов к физическим факторам атмосферного воздуха.

- •Водная среда: свойства воды, биотические факторы водной среды.

- •Демэкология, группы количественных характеристик вида.

- •Статические характеристики популяции, их особенности.

- •Характеристика факторов, регулирующих плотность (популяции); отличие плотности от зависимых факторов и независимых факторов.

- •Характеристика пространственной, половой и возрастной структуры популяций.

- •Характеристика этологической структуры популяций.

- •Рождаемость, скорость рождаемости, виды продолжительности жизни.

- •Динамика роста численности популяций по Мальтусу, экспоненциальный рост.

- •Синэкология, биологический вид, популяция, биоценоз, биотоп, биогеоценоз.

- •Гомеостаз экосистемы наличие «положительных» и «отрицательных» обратных связей. Саморегулирующаяся система.

- •Биологическая продуктивность экосистем, уровни продуцирования.

- •Энергетика экосистем, пищевые связи, траты на дыхание, рост и теплообмен.

- •Виды трофических цепей (пастбищные, детритные). Трофические сети.

- •Типы экологических пирамид.

- •Биоценоз, видовая структура биоценеоза.

- •Биоценоз, пространственная и экологическая структура биоценеоза.

- •Флуктуация численности, факторы, обуславливающие сезонные и годовые флуктуации. Связь циклов с абиотическими факторами.

- •Экотоны, их характеристика.

- •Перечислить, учитываемые в биоценозе, характеристики.

- •Отражение экологической структуры биоценоза в соотношении разных групп организмов. (см. Вопрос 48)

- •Экологическая стратегия, типы экологических стратегий.

- •Межпопуляционные отношения в биоценозе, виды экологических ниш.

- •Экологическая ниша, типы межвидовых отношений по н.Беклемешеву.

- •Физиологический и синэкологический оптиумы, их значение в распространении вида.

- •Характеристика отрицательных биотических взаимодействий. (см. Вопрос 12)

- •Характеристика положительных биотических взаимодействий (см. Вопрос 12)

- •Характеристика экосистем: биогеоценотический покров ландшафт, виды ландшафта, ряд природных экосистем.

- •Жизненные стратегии поведения (виоленты, патиенты, эксплеренты) (см. Вопрос 58)

- •Особенности экологических ниш по ю. Одуму, принцип Гаузе.

- •Особенности распределения экологических ниш у растений и животных.

- •Особенности популяций с k - и r – отбором.

- •Типы межвидовых отношений (трофические , топические, форические. Фабрические). Консорции. (см. Вопрос 51, 59)

- •Жизненные формы растений классификация к. Раункиера

- •Жизненные формы растений классификация и.Г.Серебрякова

- •Жизненные формы животных классификация д.Н. Кашкарова

- •Жизненные формы животных классификация в.В. Яхонтова

- •Эволюция экосистем, ландшафт, ряд природных экосистем. Основные биомы. (см. Вопрос 64)

- •Круговорот веществ в природе – большой (геологический) и малый(биотический) круговорот.

- •Части биогеохимического круговорота (резервный и обменный фонд).

- •Этапы биогеохимического круговорота.

- •Круговорот воды. Основные процессы.

- •Биогеохимический круговорот. Резервный и обменный фонды. Этапы биогеохимического круговорота. (см. Вопросы 76, 77, 78)

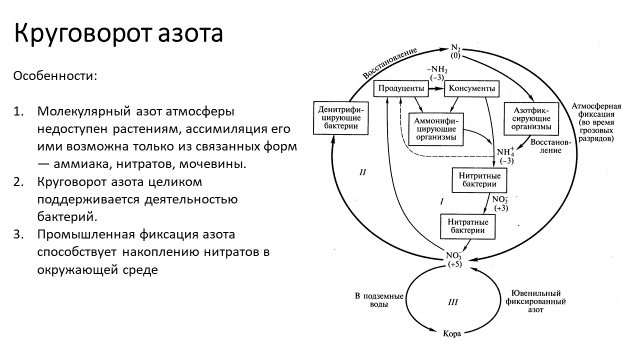

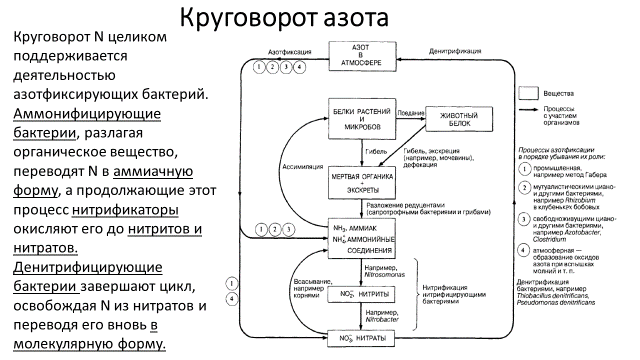

- •Круговорот азота и фосфора.

- •Биосфера, её границы, сущность учения н.И.Вернадского о биосфере.

- •Компоненты биосферы по представлению н.И.Вернадского.

- •Этапы развития биосферы, основные идеи развития биосферы.

- •Сопряженная эволюция, групповой отбор и их роль в развитии биосферы.

- •Живое вещество планеты, его функция и роль в развитии биосферы.

- •Биотическая регуляция (саморегуляция) биосферы, ее основные факторы.

- •Ноосфера, ценность учения Вернадского о ноосфере.

- •Глобальные проблемы современности, их значение для мира, группы глобальных проблем.

- •Характеристика парникового эффекта его влияние на глобальное изменение климата.

- •Характеристика озоновых дыр и кислотных дождей, источники их возникновения.

- •Значение природных ресурсов для человечества, классификация природных ресурсов.

- •Деградация наземных экосистем, ее источники, меры предотвращения разрушения почв.

- •Энергетическая проблема, альтернативные источники энергии.

- •Источники загрязнения загрязнения Мирового океана.

- •Проблема сохранения биоразнообразия, причины исчезновения животных и растений, меры по сохранению биоразнообразия.

- •Д емографическая проблема перенаселения, теория Мальтуса и Капицы.

- •Виды оружия массового поражения, опасность ядерной войны, типы ядерного оружия.

- •Загрязнение окружающей среды, источники загрязнения.

- •Виды антропогенных загрязнений (ингредиентное, параметрическое, биоценотическое, стационарно-деструктивное).

- •Экологическое право, основные источники экологического права.

- •Экологическая стандартизация и паспортизация, сертификация.

- •Особо охраняемые природные территории.

- •2. Биосферные заповедники.

- •Охрана гидросферы (характеристика, роль воды, основные показатели воды).

- •Классификация сточных вод. Виды загрязнения водных ресурсов.

- •Механические методы очистки сточных вод.

- •Химические методы очистки сточных вод.

- •Биохимические методы очистки сточных вод.

- •Охрана атмосферы (характеристика, значение, основные загрязнители воздуха).

- •Агрегатное состояние загрязнителей воздуха, источники загрязнения атмосферы.

- •Способы защиты воздушного бассейна от загрязнения.

- •Сухие методы очистки воздуха (пылеосадительнная камера, циклоны, фильтры).

- •Мокрые способы очистки воздуха (скрубберы и их разновидности).

- •Методы очистки воздуха от посторонних газов (абсорбция, адсорбция, катализация, конденсация).

- •Природные ресурсы и природные условия. Классификация биологических ресурсов. (см. Вопрос 97)

- •Виды загрязнения почвенного покрова. Основные загрязняющие вещества.

- •Земельные и почвенные ресурсы.

- •Экологические функции почв.

- •Рекультивация земель: основные этапы и направления.

- •Мелиорация земель и её виды.

- •Экологические кризисы и революции.

- •Проблема роста народонаселения: причины и последствия. Пути решения проблемы перенаселения.

- •Лесные ресурсы, функции лесов. Зональные виды лесов.

- •Причины исчезновения лесов, обезлесение и изменение климата.

- •Основные направления охраны и защиты лесов.

- •Естественные источники пресной воды. Проблема исчерпаемости пресных вод.

- •Скорость возобновления вод, характеристика процесса самоочищения водоёма.

- •Основные биотопы мирового океана, классификация основных групп их обитателей.

- •Общие сведения о планктоне. Классификация планктона с примерами.

- •Общие сведения о нектоне. Примеры обитателей различных глубин.

- •Общие сведения о бентосе. Классификации бентосных организмов с примерами.

- •Общие сведения о нейстоне и плейстоне, классификация с примерами.

- •Основные экологические зоны океана.

- •Характеристика литорали, деление на зоны с глубиной.

- •Характеристика бентали, деление на зоны с глубиной.

- •Характеристика пелагиали, классификация экологических зон по вертикали и горизонтали.

- •Биологические процессы морской экосистемы, уровни продуцирования. Понятие промысловой продукции.

- •Характеристика гидробиоценозов и их отличие от наземных экосистем.

- •Основные типы загрязнения Мирового океана и их последствия. (см. Вопрос 100)

- •Особенности прибрежного и поверхностного загрязнения Мирового океана, образование поверхностных плёнок.

- •Морские побережья - часть поверхности Земли где взаимодействуют суша, океан и атмосфера в условиях значительного и все увеличивающегося антропогенного давления.

- •Контактная зона океан - суша является геохимическим барьером между материковыми стоками и открытым океаном.

- •Особенности нефтяного загрязнения океана и его динамика. Воздействие нефтяного загрязнения на различные организмы.

- •Источники:

- •Характеристика устойчивого развития.

- •Цели устойчивого развития (цур).

Круговорот азота и фосфора.

Биосфера, её границы, сущность учения н.И.Вернадского о биосфере.

Автором термина «биосфера» является французский ученный Жан Батист Ламарк, который употребил его в 1803 году. У Ламарка биосфера обозначала совокупность организмов, которые обитают на земном шаре. Впервые в науку представление о биосфере как особой оболочке земной коры, охваченной жизнью в 1914 г ввел Владимир Иванович Вернадский (1863-1945).

В основной работе В.И. Вернадского в этом направлении – «Биосфера», написанной в 1926 году, биосфера определяется как активная оболочка Земли, в которой совокупная деятельность живых организмов (так называемое живое вещество) проявляется как геохимический фактор планетарного масштаба. Теория В.И. Вернадского о биосфере основывается на трех биогеохимических принципах:

биогенная миграция химических элементов в биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению;

эволюция видов в ходе геологического времени, приводящая к созданию устойчивых в биосфере форм жизни, идет в направлении, усиливающем биогенную миграцию атомов;

живое вещество находится в непрерывном химическом обмене с окружающей его средой, создающейся и поддерживающейся на Земле космической энергией Солнца.

Границы биосферы:

Верхняя граница в атмосфере: 15–20 км. Она определяется озоновым слоем, задерживающим коротковолновое ультрафиолетовое излучение, губительное для живых организмов.

Нижняя граница в литосфере: 2–3 км на суше и на 1–2 км ниже дна океана. Она определяется температурой перехода воды в пар и температурой денатурации белков.

Нижняя граница в гидросфере: 10–11 км (Марианская впадина). Определяется дном Мирового океана, включая донные отложения.

Компоненты биосферы по представлению н.И.Вернадского.

По Вернадскому в состав биосферы входят:

живое вещество, т. е. все живые организмы, населяющие Землю;

биогенное вещество — все вещества, созданные в процессе жизнедеятельности живых организмов (известняки, торф, каменный уголь, нефть);

биокосное вещество — продукт взаимодействия живых организмов с неживой (косной) природой (почва, ил).

Этапы развития биосферы, основные идеи развития биосферы.

Согласно источнику, Владимир Иванович Вернадский выделял 3 этапа развития биосферы:

Возникновение жизни и первичной биосферы. Ведущие факторы — геохимические и климатические изменения на Земле.

Усложнение структуры биосферы в результате появления многочисленных и разнообразных эукариотных организмов — как одноклеточных, так и многоклеточных. Движущий фактор — биологическая эволюция.

Возникновение человека, человеческого общества и постепенное превращение биосферы в ноосферу. Ноосфера — это сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития.

Сопряженная эволюция, групповой отбор и их роль в развитии биосферы.

Сопряжённая эволюция (коэволюция) – это тип эволюции сообщества, т. е. эволюционных взаимодействий между организмами, при которых обмен генетической информацией между компонентами отсутствует. Заканчивается обычно взаимными селективными приспособлениями друг к другу (между растениями и растительными животными, крупными организмами и их микроскопическими симбионтами, паразитами и хозяевами). Впервые на сопряжённую эволюцию цветковых растений и насекомых обратил внимание Ч. Дарвин (1859).

Групповой отбор - это естественный отбор в группах организмов, но не обязательно связанных тесными мутуалистическими связями. Это весьма сложное и во многом спорное явление. Но в первом приближении он представляет собой подобие отбора генотипов в популяции, но вымирают не отдельные генотипы, а целые популяции и, с другой стороны, получают развитие новые популяции, для которых эти условия более благоприятны.

Сопряженная эволюция и групповой отбор повышают биоразнообразие экосистем, устанавливают определенные взаимоотношения между ними как между наземными, так и водными, и даже между обоими типами. Все это в целом ведет к повышению устойчивости биосферы как глобальной экосистемы.