- •1. Предмет истории России, методология, задачи, историография дисциплины.

- •2. Периодизация истории России

- •3. История России как часть мировой истории.

- •4. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация.

- •5. Образование Древнерусского феодального государства. Норманнская теория.

- •6. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Организация центрального и местного управления.

- •7. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы

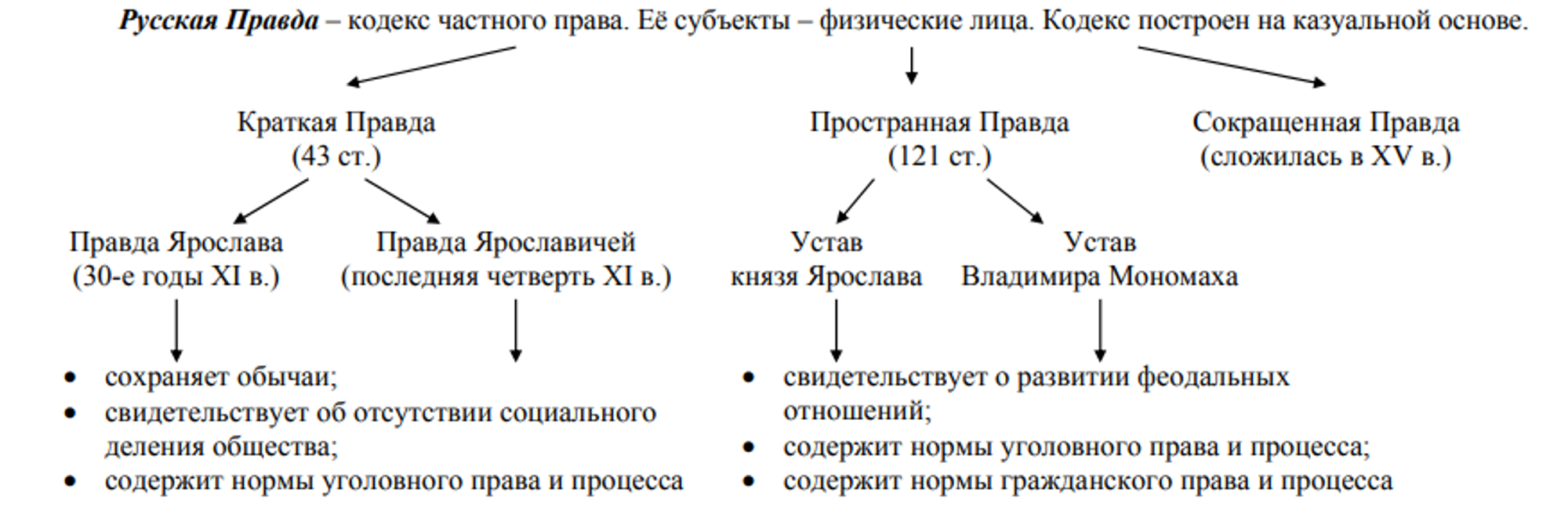

- •8. Русская Правда: источники, система, редакции. Точки зрения историков по поводу происхождения Русской Правды.

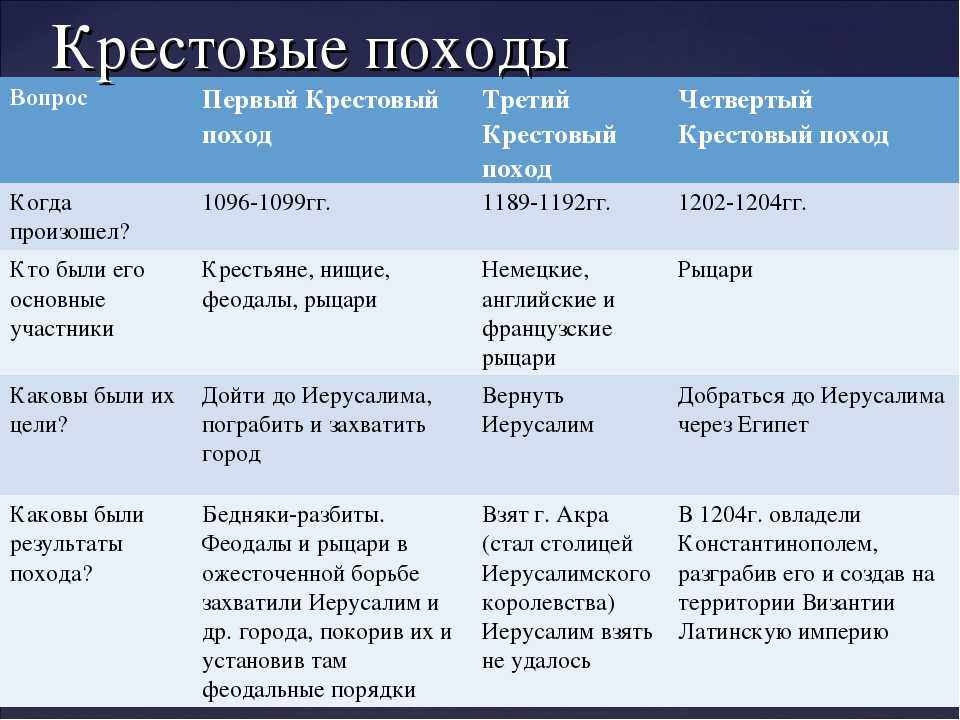

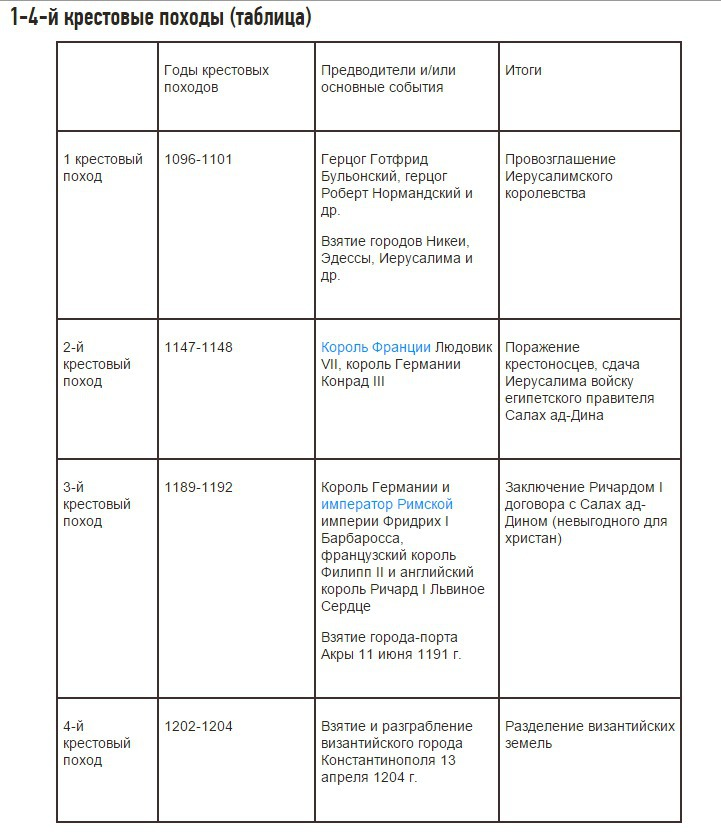

- •9. Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя.

- •10. Предпосылки феодальной раздробленности на Руси, значение, последствия.

- •11. Русские княжества в условиях политической раздробленности (Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское). Особенности феодальных отношений, развитие княжеской власти.

- •12. Государственный и общественный строй Новгорода и Пскова в XII-XV вв.

- •13. Древнерусская культура.

- •14. Образование Русского централизованного государства: предпосылки и этапы.

- •15. Московское княжество в XII-XIV вв., усиление власти московских князей.

- •16. Золотая Орда и русские княжества.

- •17. Этапы формирования крепостного права в XV-XVII вв.

- •18. Государственные реформы середины XVI в.: земская, губная, военно-финансовая. Опричнина.

- •19. Государственной строй сословно-представительной монархии. Власть царя. Земские соборы. Боярская дума. Приказы.

- •20. Внешняя политика Российского государства в эпоху Ивана Грозного.

- •21. Российская государственность в конце XVI - начале XVII в. Смутное время.

- •22. Общественные потрясения и трансформации XVII в.

- •23. Культура России в XVI–XVII вв.

- •24. Становление абсолютной монархии в России. Предпосылки, законодательное оформление, идеология абсолютизма.

- •25. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Сенат, коллегии, Синод.

- •26. Внешняя политика Петра I.

- •27. Преобразования в области культуры и быта в эпоху Петра I.

- •28. «Просвещенный абсолютизм» в России. Государственные реформы и законодательная деятельность Екатерины II.

- •29. Развитие сословного строя во второй половине XVIII в. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г.

- •30. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в.

- •31. Русская культура XVIII в.

- •32. Правительственный конституционализм начала XIX в.

- •33. Отечественная война 1812 г.

- •34. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в.

- •35. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Предпосылки, основные направления реформ.

- •36. Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка, законодательные акты. Основные этапы и принципы освобождения крестьян.

- •37. Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы. Судоустройство, судопроизводство.

- •38. Земская реформа 1864 г.

- •39. Городская реформа 1870 г.

- •40. Внешняя политика России во второй половине XIX в.

- •41. Оформление конституционной монархии в России. Предпосылки, этапы. Государственная дума. Государственный совет. Совет министров.

- •42. Основные государственные законы 1906 г.

- •43. Государственная дума в России 1906-1917 гг.

- •44. Аграрная реформа 1906-1910 гг. Деятельность п. А. Столыпина.

- •45. Первая мировая война и Россия.

- •46. От Первой мировой войны 1914-1918 гг. К миру. Версальско-Вашингтонская система и ее противоречия.

- •47. Культура в России XIX — начала XX в.

- •48. Февральская революция 1917 г. И формирование новой государственной системы.

- •49. II Всероссийский съезд Советов и его решения.

- •50. Учредительное собрание в России (1917-1918 гг.). Созыв и причины роспуска.

- •51. Гражданская война как особый этап революции.

- •52. III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

- •53. Конституция рсфср 1918 г.: разработка, структура, организация советской власти, права и обязанности граждан, избирательное право.

- •54. От военного коммунизма к новой экономической политике: причины, мероприятия, итоги нэПа

- •55. Создание социалистического федеративного государства. Конституция ссср 1924 г.

- •56. «Великий перелом». Индустриализация и первые советские пятилетки.

- •57. Переход к политике массовой коллективизации.

- •58. Сталинский социализм. Конституция ссср 1936 г.

- •59. Внешняя политика ссср в 1920-е — 1930-е гг.

- •60. Советская культура в 1920-1930-е гг.

- •61. Изменения в государственном строе ссср в период Великой Отечественной войны.

- •62. Основные периоды и военные сражения Великой Отечественной войны.

- •63. Поражение Германии во Второй мировой войне. Роль ссср в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы от фашизма.

- •64. Ялтинская и Потсдамская конференции 1945 г. Послевоенное устройство мира.

- •65. Итоги Второй мировой войны 1939-1945 гг. Изменения на геополитической карте мира. Крушение колониальной системы.

- •66. Ссср в условиях перехода от войны к миру. Восстановление народного хозяйства в 1945-1955

- •67. «Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.).

- •68. Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг.

- •69. Государство и право в условиях кризиса социализма 1960-1970 гг. Конституция ссср 1977

- •70. Изменения в социально-экономической, политической системе ссср в период «перестройки» второй половины 1980 гг.

- •1990 - Закон о свободе совести и религиозных организациях

- •71. Внешняя политика ссср периода «перестройки».

- •1990 Г - объединение восточной и западной Германии

- •1991 - Прекратили деятельность Совет экономической взаимопомощи и Организация Варшавского договора

- •72. Формирование новой государственности и права Российской Федерации в 1990-е гг. Конституция рф 1993 г.

- •73. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в. Проблемы Фальсификация исторической памяти.

- •74. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в. Приоритетные национальные проекты.

- •75. Внешнеполитические события 2000–2022 гг. Внешние вызовы и угрозы национальной безопасности современной России.

- •76. Россия сегодня. Специальная военная операция(сво).

8. Русская Правда: источники, система, редакции. Точки зрения историков по поводу происхождения Русской Правды.

Существовала Краткая, Пространная и Сокращенная редакция Русской правды. Древнейшей редакцией (подготовлена не позднее 1054 г.) является Краткая Правда, состоящая из Правды Ярослава (ст. 1—18), Правды Ярославичей (ст. 19—41). Пространная редакция, возникшая не ранее 1113 г. и связанная с именем Владимира Мономаха, разделялась на Суд Ярослава (ст. 1—52) и Устав Владимира Мономаха (ст. 53—121). Сокращенная редакция появилась в середине XV в. из переработанной Пространной редакции.

Существующие в литературе две противоположных оценки признают Русскую Правду либо официальным сводом княжеского права действующего на Руси, либо частным сборником юридических обычаев и судебной практики.

По мнению Ключевского, Русская Правда представляла собой дополнение к Кормчей книге, а ее текст сформировался в сфере не княжеского, а церковного судопроизводства. В ее основу положен целый ряд церковно-правовых источников византийского происхождения — Номоканон, Эклога, Закон судный людем, Прохирон. В круг ее источников попали оба церковных устава.

Источниками кодификации были нормы обычного права и княжеская судебная практика

Во многих случаях текст Правды является переложением, пересказом княжеских законов. При этом пересказ отражал идеологическую позицию кодификатора: в тексте опускаются составы преступлений, санкции и процессуальные действия, имевшие место в действительном судопроизводстве; нет раздела о государственных преступлениях, отсутствуют смертная казнь и судебный поединок, против которых всегда активно выступала Церковь.

Со временем действие Русской Правды выходит за пределы церковной юрисдикции и судопроизводства и распространяется на княжеское судопроизводство. Однако будучи сборником обычаев и церковного законодательства, Правда остается руководством, пособием для княжеских судей.

Краткая редакция Русской Правды состоит из двух частей: первая, включающая 17 статей, содержит нормы об убийстве, побоях, о нарушении права собственности и способах его восстановления, о вознаграждении за порчу чужих вещей. Во второй части содержатся решения, принятые на княжеском съезде потомков Ярослава, дополняющие уже имеющиеся статьи нормами судебных пошлин и расходов.

Пространная редакция развивает положения Краткой, выстраивая их в более стройную систему, и добавляет к ним нормы, установленные законодательством Владимира Мономаха. Разделение Правды на «Суд Ярослава» и «Устав Владимира» довольно условное: с именами этих князей связаны только первые статьи разделов, остальные статьи кодекса заимствованы из разных эпох и источников, ведь в задачу Правды входило собрать и включить в свой состав разные нормы, которые кодификатор считал необходимым закрепить.

9. Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя.

Крестовые походы — серия религиозных военных походов 11-15 веков из королевств Западной Европы, инициированных и направляемых Латинской церковью против мусульман, язычников и еретиков.

Формально были направлены на защиту христианских святынь от поругания и осквернения (первые походы), распространение и утверждение католической веры (последующие походы).

Реальная цель – ограбление иных народов и стран (разбогатеть, приобрести поместья, создать собственные владения)

Первый крестовый поход был весьма успешен.

Причины и повод крестовых походов

Палестину, принадлежавшую Византии, в 637 году завоевали арабы. Она стала местом паломничества и христиан, и мусульман. Ситуация изменилась с приходом турок-сельджуков. В 1071 они прервали паломнические пути. Византийский император Алексей Комнин в 1095 обратился за помощью к Западу. Это стало поводом к организации похода.

Причинами, побуждающими людей участвовать в опасном мероприятии, были:

стремление католической церкви распространить влияние на Восток и увеличить богатства;

желание монархов и знати расширить территории;

надежды крестьян на получение земли и свободы;

стремление купцов установить новые торговые связи со странами Востока;

религиозный подъем.

В 1095 году на Клермонском соборе Папа Римский Урбан II призвал освобождать святые земли из-под ига сарацинов (арабов и турок-сельджуков). Многие рыцари сразу приняли крест и провозгласили себя воинственными пилигримами. Позже определились и руководители похода.

1202 г - создание ордена меченосцев представлял собой военную силу, технически вооруженную и хорошо организованную

во главе ордена - магистр определял политику ордена, принимал меры к оборон, заключал союзы, вел переговоры

Помощник магистра – великий командор

орден делился на провинции

центр провинции – замок

управление – совет во главе с командором

В 1204 году крестоносцы захватили Константинополь.

8 апреля 1204 года Константинополь был блокирован с моря. 9 апреля последовал первый штурм города, который был с большим трудом отбит защитниками. Новый штурм 12 апреля привёл к пожару, уничтожившему две трети зданий. Мурзуфл бежал из города. 13 апреля Константинополь был окончательно взят крестоносцами.

После захвата Константинополя Византийская империя распалась на несколько государств. В Константинополе крестоносцы, отказавшиеся от планов идти на Иерусалим, провозгласили Латинскую империю, которая просуществовала чуть более полувека.

Рыцари тевтонского ордена

1237 г - Объединение ордена меченосцев и Тевтонского ордена в Ливонский орден

Рыцарство — братство,привилегированное военно-землевладельческое сословие в Западной Европе в средние века. Посвящение в рыцари расценивалось как королевская награда за государственную службу. Рыцарь — это член аристократии, имеющий в своем распоряжении земельный участок (феодал). Рыцари являются низшей ступенью феодальной лестницы.