- •1. Предмет истории России, методология, задачи, историография дисциплины.

- •2. Периодизация истории России

- •3. История России как часть мировой истории.

- •4. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация.

- •5. Образование Древнерусского феодального государства. Норманнская теория.

- •6. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Организация центрального и местного управления.

- •7. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы

- •8. Русская Правда: источники, система, редакции. Точки зрения историков по поводу происхождения Русской Правды.

- •9. Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя.

- •10. Предпосылки феодальной раздробленности на Руси, значение, последствия.

- •11. Русские княжества в условиях политической раздробленности (Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское). Особенности феодальных отношений, развитие княжеской власти.

- •12. Государственный и общественный строй Новгорода и Пскова в XII-XV вв.

- •13. Древнерусская культура.

- •14. Образование Русского централизованного государства: предпосылки и этапы.

- •15. Московское княжество в XII-XIV вв., усиление власти московских князей.

- •16. Золотая Орда и русские княжества.

- •17. Этапы формирования крепостного права в XV-XVII вв.

- •18. Государственные реформы середины XVI в.: земская, губная, военно-финансовая. Опричнина.

- •19. Государственной строй сословно-представительной монархии. Власть царя. Земские соборы. Боярская дума. Приказы.

- •20. Внешняя политика Российского государства в эпоху Ивана Грозного.

- •21. Российская государственность в конце XVI - начале XVII в. Смутное время.

- •22. Общественные потрясения и трансформации XVII в.

- •23. Культура России в XVI–XVII вв.

- •24. Становление абсолютной монархии в России. Предпосылки, законодательное оформление, идеология абсолютизма.

- •25. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Сенат, коллегии, Синод.

- •26. Внешняя политика Петра I.

- •27. Преобразования в области культуры и быта в эпоху Петра I.

- •28. «Просвещенный абсолютизм» в России. Государственные реформы и законодательная деятельность Екатерины II.

- •29. Развитие сословного строя во второй половине XVIII в. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г.

- •30. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в.

- •31. Русская культура XVIII в.

- •32. Правительственный конституционализм начала XIX в.

- •33. Отечественная война 1812 г.

- •34. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в.

- •35. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Предпосылки, основные направления реформ.

- •36. Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка, законодательные акты. Основные этапы и принципы освобождения крестьян.

- •37. Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы. Судоустройство, судопроизводство.

- •38. Земская реформа 1864 г.

- •39. Городская реформа 1870 г.

- •40. Внешняя политика России во второй половине XIX в.

- •41. Оформление конституционной монархии в России. Предпосылки, этапы. Государственная дума. Государственный совет. Совет министров.

- •42. Основные государственные законы 1906 г.

- •43. Государственная дума в России 1906-1917 гг.

- •44. Аграрная реформа 1906-1910 гг. Деятельность п. А. Столыпина.

- •45. Первая мировая война и Россия.

- •46. От Первой мировой войны 1914-1918 гг. К миру. Версальско-Вашингтонская система и ее противоречия.

- •47. Культура в России XIX — начала XX в.

- •48. Февральская революция 1917 г. И формирование новой государственной системы.

- •49. II Всероссийский съезд Советов и его решения.

- •50. Учредительное собрание в России (1917-1918 гг.). Созыв и причины роспуска.

- •51. Гражданская война как особый этап революции.

- •52. III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

- •53. Конституция рсфср 1918 г.: разработка, структура, организация советской власти, права и обязанности граждан, избирательное право.

- •54. От военного коммунизма к новой экономической политике: причины, мероприятия, итоги нэПа

- •55. Создание социалистического федеративного государства. Конституция ссср 1924 г.

- •56. «Великий перелом». Индустриализация и первые советские пятилетки.

- •57. Переход к политике массовой коллективизации.

- •58. Сталинский социализм. Конституция ссср 1936 г.

- •59. Внешняя политика ссср в 1920-е — 1930-е гг.

- •60. Советская культура в 1920-1930-е гг.

- •61. Изменения в государственном строе ссср в период Великой Отечественной войны.

- •62. Основные периоды и военные сражения Великой Отечественной войны.

- •63. Поражение Германии во Второй мировой войне. Роль ссср в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы от фашизма.

- •64. Ялтинская и Потсдамская конференции 1945 г. Послевоенное устройство мира.

- •65. Итоги Второй мировой войны 1939-1945 гг. Изменения на геополитической карте мира. Крушение колониальной системы.

- •66. Ссср в условиях перехода от войны к миру. Восстановление народного хозяйства в 1945-1955

- •67. «Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.).

- •68. Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг.

- •69. Государство и право в условиях кризиса социализма 1960-1970 гг. Конституция ссср 1977

- •70. Изменения в социально-экономической, политической системе ссср в период «перестройки» второй половины 1980 гг.

- •1990 - Закон о свободе совести и религиозных организациях

- •71. Внешняя политика ссср периода «перестройки».

- •1990 Г - объединение восточной и западной Германии

- •1991 - Прекратили деятельность Совет экономической взаимопомощи и Организация Варшавского договора

- •72. Формирование новой государственности и права Российской Федерации в 1990-е гг. Конституция рф 1993 г.

- •73. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в. Проблемы Фальсификация исторической памяти.

- •74. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в. Приоритетные национальные проекты.

- •75. Внешнеполитические события 2000–2022 гг. Внешние вызовы и угрозы национальной безопасности современной России.

- •76. Россия сегодня. Специальная военная операция(сво).

69. Государство и право в условиях кризиса социализма 1960-1970 гг. Конституция ссср 1977

Вторая половина 60-х — середина 80-х годов были периодом нарастания негативных явлений во всех сферах жизни общества. Они проявлялись в стагнации экономики, росте оппозиционных настроений населения, падении авторитета СССР на международной арене. Принимавшиеся руководством страны меры по «совершенствованию» социализма не могли остановить надвигающегося кризиса административно-командной системы

7 октября 1977 г. была утверждена новая Конституция СССР, которая заменила Конституцию 1936 г. В этот период в советском руководстве уже полностью закрепилась доктрина партийности, утвердился жесткий курс во внешней политике, укрепила позиции партийно- государственная бюрократия; ведущая роль пролетариата, соц однородность, увеличение прав и свобод советского населения, рост демократизма.

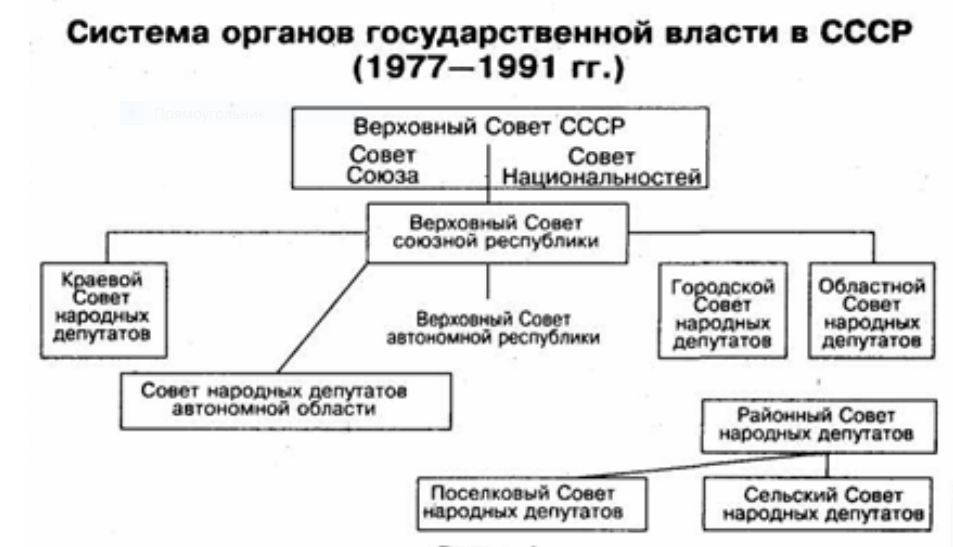

Конституция содержала преамбулу и 9 разделов. В основу новой Конституции была положена концепция «развитого социализма». Его характеристика содержалась в преамбуле документа. Главным принципом гос власти провозглашалось полновластие народа. Закреплялась политическая основа государства — Советы. Все Советы народных депутатов — Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных и автономных республик, краевые, областные и другие Советы составляли единую систему органов гос власти.

Двухпалатный Верховный Совет СССР состоит из Совета Союза и Совета Национальностей. Его обязанности: принятие и изменение общесоюзной Конституции, включение в состав Союза новых республик, утверждение госбюджета, планов соц и экон развития. В перерывах между сессиями Верховного Совета СССР его функции выполнял Президиум.

Из новых положений в ней присутствовали положения о политической системе общества, статусе народного депутата, социальном развитии и культуре. В преамбуле говорилось о том, что в СССР уже построен «развитой социализм» и создано «общенародное государство». Высшей целью государства называлось построение коммунистического общества, где будут отсутствовать классы. Также в ней определялись основы разных сфер советского общества:

социалистическая собственность на средства производства – экономическая сфера;

советы – политическая сфера;

союз рабочих, крестьян, интеллигенции – социальная сфера.

Ядро пол системы общества развитого социализма - Коммунистическая партия.

В новой главе определялись вопросы внешней политики, которая была направлена на создание условий для построения коммунизма, укрепление мирового социализма. Утверждался принцип социалистического интернационализма в отношениях между СССР и соцстранами, однако на деле он нередко не соблюдался.

Эта конституция впервые отразила реальное положение партии в стране, которая определяла КПСС как «руководящая и направляющая сила общества», ядро советской политической системы (6-я статья). Партийные организации получили монопольный контроль за деятельностью разных учреждений. Подобное повышение значения партийного аппарата привело к тому, что без членства в партии нельзя было продвинуться вверх в служебной карьере.

В Конституции закреплялись права населения на жилище, охрану здоровья, свободу творчества, судебную защиту. Гражданские права выражались в возможности участия в референдуме, всенародном обсуждении и т.д.

Были сформулированы принципы отношений

СССР с другими державами мира: суверенное

равенство, взаимный отказ от применения

силы, соблюдение территориальной

целостности государств, мирное

урегулирование спорных вопросов.

Сохранялись основные положения

Конституции 1936 г. о национально-гос

устройстве.

Развитие советского права (середина 60-х — середина 80-х гг.)

На развитие гражданского права существенное влияние оказала Конституция СССР 1977 г., которой закреплялось господство социалистической собственности и расширялись ее формы. Конституция устанавливала следующие формы социалистической собственности:

государственная

колхозно-кооперативная,

собственность профсоюзных и иных общественных организаций.

Конституция СССР регулировала также личную собственность граждан. Так, ст. 13 устанавливала, что основу личной собственности граждан СССР составляют трудовые доходы. В личной собственности граждан могли находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность и право ее наследования охранялись государством.

Конституция СССР устанавливала, что имущество, находящееся в личной собственности или пользовании граждан, не должно служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.

Конституция СССР определяла юридические гарантии охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан. Ст. 57 гласила: «Граждане СССР имеют право на судебную защиту от посягательства на честь, и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество».

Ст. 58 Конституции СССР предусматривала право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей.

В Конституции СССР 1977 г. получили закрепление и некоторые положения семейного права. В ст. 53 Конституции СССР устанавливалось: «Семья находится под защитой государства. Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в семейных отношениях».

27 июня 1968 г. были приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье. В соответствии с Основами в 1969—1970 гг. были приняты брачно-семейные кодексы в союзных республиках.

Основы законодательства о браке и семье признавали законными только браки, зарегистрированные в органах загса. Фактический брак не нес юридических последствий.

Для вступления в брак требовалось соблюдение следующих условий: взаимное согласие, достижение брачного возраста, несостояние в другом браке, дееспособность, отсутствие близкого родства.

Согласно Основам законодательства о браке и семье для мужчин и женщин устанавливался одинаковый брачный возраст — 18 лет. Этот возраст мог быть снижен по решению местных органов власти, но не более чем на два года.

Изменился порядок расторжения брака. Вопрос о расторжении брака решался в народном суде либо в органах загс, если супруги не имели несовершеннолетних детей и выражали взаимное согласие на развод.

Основы и республиканские кодексы содержали нормы, направленные на защиту интересов матери и ребенка.

Иностранцы и лица без гражданства пользовались правами и несли обязанности в брачных и семейных отношениях наравне с советскими гражданами.

Закрепляя право на труд, Конституция СССР 1977 г. расширила его содержание, включив в него право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием, учетом общественных потребностей. Одновременно в Конституции содержались положения об обязанности каждого гражданина СССР добросовестно трудиться в избранной им области, строго соблюдать трудовую и производственную дисциплину.

Конституция СССР также закрепляла следующие права граждан в области трудовых отношений: на отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца.

Провозглашенные и закрепленные в Конституции СССР права граждан были реальными и обеспечивались не только юридическими, но и материальными гарантиями.

В 1966—1967 гг. была введена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Был повышен минимальный размер заработной платы.

В 1970 г. были приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, в последующие годы в союзных республиках были приняты новые кодексы законов о труде (в РСФСР в 1971г.).

Некоторым изменениям подверглось пенсионное законодательство. Были увеличены размеры пенсий отдельным категориям работников, произошло улучшение пенсионного обеспечения инвалидов Великой Отечественной войны и семей военнослужащих, погибших на фронте.

23 октября 1980 г. Верховным Советом СССР были введены в действие Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях.

Под административным правонарушением понималось противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на государственный или общественный порядок, социалистическую собственность, права и свободы граждан либо на установленный порядок управления, за которые законодательством предусмотрена административная ответственность.

К административным правонарушениям в соответствии с Основами относились нарушения правил дорожного движения, мелкое хулиганство, мелкие хищения, спекуляция и др.

Административной ответственности подлежали лица, достигшие к моменту совершения правонарушения 16-летнего возраста.

Основы закрепляли систему административных взысканий (предупреждение, штраф и т. д.).

В соответствии с общесоюзными Основами в союзных республиках были приняты кодексы об административных правонарушениях. В РСФСР такой Кодекс был принят в 1984 г.

Для развития уголовного права в рассматриваемый период характерны две тенденции:

усиление правовых гарантий при определении виновности лица, совершившего уголовно-правовое нарушение;

смягчение ответственности лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности.

+В рассматриваемый период был осуществлен ряд мер по усилению ответственности за совершение преступлений, представлявших большую общественную опасность. Так, в 1966г. была повышена ответственность за совершение хулиганства, особо каралось злостное хулиганство, связанное с применением или попыткой применения оружия. В 1973 г. были установлены жесткие меры наказания за угон воздушного судна, если эти действия повлекли гибель людей или причинение тяжких телесных повреждений.