- •1. Предмет истории России, методология, задачи, историография дисциплины.

- •2. Периодизация истории России

- •3. История России как часть мировой истории.

- •4. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация.

- •5. Образование Древнерусского феодального государства. Норманнская теория.

- •6. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Организация центрального и местного управления.

- •7. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы

- •8. Русская Правда: источники, система, редакции. Точки зрения историков по поводу происхождения Русской Правды.

- •9. Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Константинополя.

- •10. Предпосылки феодальной раздробленности на Руси, значение, последствия.

- •11. Русские княжества в условиях политической раздробленности (Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское). Особенности феодальных отношений, развитие княжеской власти.

- •12. Государственный и общественный строй Новгорода и Пскова в XII-XV вв.

- •13. Древнерусская культура.

- •14. Образование Русского централизованного государства: предпосылки и этапы.

- •15. Московское княжество в XII-XIV вв., усиление власти московских князей.

- •16. Золотая Орда и русские княжества.

- •17. Этапы формирования крепостного права в XV-XVII вв.

- •18. Государственные реформы середины XVI в.: земская, губная, военно-финансовая. Опричнина.

- •19. Государственной строй сословно-представительной монархии. Власть царя. Земские соборы. Боярская дума. Приказы.

- •20. Внешняя политика Российского государства в эпоху Ивана Грозного.

- •21. Российская государственность в конце XVI - начале XVII в. Смутное время.

- •22. Общественные потрясения и трансформации XVII в.

- •23. Культура России в XVI–XVII вв.

- •24. Становление абсолютной монархии в России. Предпосылки, законодательное оформление, идеология абсолютизма.

- •25. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Сенат, коллегии, Синод.

- •26. Внешняя политика Петра I.

- •27. Преобразования в области культуры и быта в эпоху Петра I.

- •28. «Просвещенный абсолютизм» в России. Государственные реформы и законодательная деятельность Екатерины II.

- •29. Развитие сословного строя во второй половине XVIII в. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г.

- •30. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в.

- •31. Русская культура XVIII в.

- •32. Правительственный конституционализм начала XIX в.

- •33. Отечественная война 1812 г.

- •34. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в.

- •35. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Предпосылки, основные направления реформ.

- •36. Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка, законодательные акты. Основные этапы и принципы освобождения крестьян.

- •37. Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы. Судоустройство, судопроизводство.

- •38. Земская реформа 1864 г.

- •39. Городская реформа 1870 г.

- •40. Внешняя политика России во второй половине XIX в.

- •41. Оформление конституционной монархии в России. Предпосылки, этапы. Государственная дума. Государственный совет. Совет министров.

- •42. Основные государственные законы 1906 г.

- •43. Государственная дума в России 1906-1917 гг.

- •44. Аграрная реформа 1906-1910 гг. Деятельность п. А. Столыпина.

- •45. Первая мировая война и Россия.

- •46. От Первой мировой войны 1914-1918 гг. К миру. Версальско-Вашингтонская система и ее противоречия.

- •47. Культура в России XIX — начала XX в.

- •48. Февральская революция 1917 г. И формирование новой государственной системы.

- •49. II Всероссийский съезд Советов и его решения.

- •50. Учредительное собрание в России (1917-1918 гг.). Созыв и причины роспуска.

- •51. Гражданская война как особый этап революции.

- •52. III Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.

- •53. Конституция рсфср 1918 г.: разработка, структура, организация советской власти, права и обязанности граждан, избирательное право.

- •54. От военного коммунизма к новой экономической политике: причины, мероприятия, итоги нэПа

- •55. Создание социалистического федеративного государства. Конституция ссср 1924 г.

- •56. «Великий перелом». Индустриализация и первые советские пятилетки.

- •57. Переход к политике массовой коллективизации.

- •58. Сталинский социализм. Конституция ссср 1936 г.

- •59. Внешняя политика ссср в 1920-е — 1930-е гг.

- •60. Советская культура в 1920-1930-е гг.

- •61. Изменения в государственном строе ссср в период Великой Отечественной войны.

- •62. Основные периоды и военные сражения Великой Отечественной войны.

- •63. Поражение Германии во Второй мировой войне. Роль ссср в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы от фашизма.

- •64. Ялтинская и Потсдамская конференции 1945 г. Послевоенное устройство мира.

- •65. Итоги Второй мировой войны 1939-1945 гг. Изменения на геополитической карте мира. Крушение колониальной системы.

- •66. Ссср в условиях перехода от войны к миру. Восстановление народного хозяйства в 1945-1955

- •67. «Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.).

- •68. Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг.

- •69. Государство и право в условиях кризиса социализма 1960-1970 гг. Конституция ссср 1977

- •70. Изменения в социально-экономической, политической системе ссср в период «перестройки» второй половины 1980 гг.

- •1990 - Закон о свободе совести и религиозных организациях

- •71. Внешняя политика ссср периода «перестройки».

- •1990 Г - объединение восточной и западной Германии

- •1991 - Прекратили деятельность Совет экономической взаимопомощи и Организация Варшавского договора

- •72. Формирование новой государственности и права Российской Федерации в 1990-е гг. Конституция рф 1993 г.

- •73. Основные тенденции, проблемы и противоречия мировой истории начала XXI в. Проблемы Фальсификация исторической памяти.

- •74. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в. Приоритетные национальные проекты.

- •75. Внешнеполитические события 2000–2022 гг. Внешние вызовы и угрозы национальной безопасности современной России.

- •76. Россия сегодня. Специальная военная операция(сво).

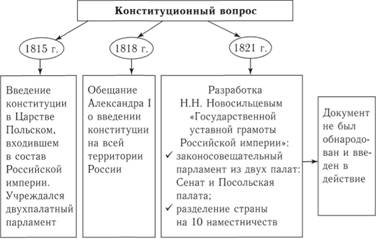

32. Правительственный конституционализм начала XIX в.

Его смысл заключался в намерении высших гос институтов «сверху» перейти к конституционной форме правления, которая в те времена ассоциировалась с ограничением власти монарха фундаментальными, «непременными» законами

в уравнении всех общественных состояний перед законом

Самый известный памятника правительственного конституционализма: «Введение к уложению государственных законов» («План всеобщего государственного преобразования»), написанное в 1809 году М. М. Сперанским

В 1801 г. в результате гос переворота, убийства Павла I, на престол вступил его сын - Александр I (1801 – 1825 гг.).

Совет при высочайшем дворе в 1801 г. сменил Непременный Совет, просуществовавший до появления Гос Совета в 1810 г. В период либерального правления Александра I возникали проекты Конституции (наиболее радикальными являлись проекты декабристов Муравьева, Пестеля). Существовал проект Новосильцева (1818 г.).

Ближе всего к реализации был проект М.М. Сперанского, основанный на идее Монтескье о разделении властей – «Введение к уложению государственных законов».

Законодательная власть принадлежала государю и парламенту: представительной Гос думе (нижняя палата) и аристократическому Гос совету (верхняя палата).

Сенат разделялся на:

правительственный, контролирующий деятельность министров

судебный.

Проект был даже утвержден Александром I, но не получил реализации на практике вследствие ссылки Сперанского в 1812 г. Сенат сохранил лишь судебные полномочия.

В 1810 г. был учрежден Госсовет, но не как законодательный орган, а как законосовещательный орган при императоре.

В 1802 г. был принят Манифест «Об учреждении министерств» и началась министерская реформа. Вместо Коллегий, учреждено 8 Министерств: военное, морское, иностранных дел, коммерции, финансов, юстиции и (новые в сравнении с системой коллегий) внутренних дел, народного просвещения. Деятельность Министерств, как и московских Приказов, основывалась на принципе единоначалия. В ходе министерской реформы был учрежден Комитет министров, который узурпировал все адм функции Сената и Непременного Совета. В состав Комитета входили министры, их товарищи, государственный казначей. Председателем Комитета министров, как и Государственного совета, являлся император.

Важное значение имело провозглашение в «Уставной грамоте» гарантий неприкосновенности личности. Никто не мог быть арестован без предъявления обвинения. Никто не мог быть наказан иначе, как по суду. Провозглашалась свобода печати. Если бы «Уставная грамота» была введена в действие, Россия вступила бы на путь к представительному строю и гражданским свободам. В 1820—1821 гг. произошли революции в Испании и Италии. Эти события не на шутку испугали царя. Проект «Уставной грамоты» был положен в дальний ящик стола и забыт.

Правление императора Николая I (1825-1855 гг.). Систему центральных органов государственного управления возглавила (с 1826 г.) Собственная Его императорского Величества Канцелярия, состоявшая из 6 отделений:

1-е отделение Канцелярии контролировало деятельность министерств, готовило законопроекты, ведало назначением и увольнением высших чиновников;

2-е отделение осуществляло кодификационные работы;

3-е отделение руководило борьбой с государственными преступлениями;

4-е отделение руководило благотворительными учреждениями;

5-е отделение осуществляло подготовку проекта реформы по управлению государственными крестьянами;

6-е отделение готовило материалы, относящиеся к управлению территорией Кавказа

Одна из характерных черт царствования Николая 1 — потеря интереса власти и общества к конституционным идеям. Для власти решающим доводом в отказе от конституционализма стали события 1830 и 1848 годов, когда революции в Европе показали, что введение конституции не является гарантией от внутренних потрясений. После подавления польского восстания 1830—1831 годов была ликвидирована конституция в Королевстве Польском и стала невозможна постановка вопроса о создании конституции в Российской империи. Именно в эпоху Николая I оформилось представление о прямой противоположности между государственными порядками Российской империи и конституционным устройством.

Ослабел интерес к конституционным идеям и у русского общества. Конституционализм первой четверти XIX века основывался в основном на идеях «века просвещения», для которых характерны представления об общественном развитии и трактовка государственного строя как результата рациональной деятельности правителей.