- •1. Иммунодефицитные состояния. Формы, механизмы развития, проявления.

- •2. Аллергия. Определение понятия, этиология.

- •3. Характеристика аллергических реакций 1 типа.

- •4. Характеристика аллергических реакций 2, 3 типов.

- •5. Сенсибилизация, десенсибилизация. Их сущность, механизмы.

- •6. Этиология, патогенез, профилактика и лечение анафилактического шока.

- •7. Этиология и патогенез сывороточной болезни.

- •8. Диагностика и патогенетическая терапия аллергических реакций немедленного типа.

- •9. Классификация и характеристика аллергических реакций замедленного типа.

- •10. Этиология и патогенез аутоаллергических процессов. Основные принципы патогненетической терапии.

- •11. Псевдоаллергические реакции.

5. Сенсибилизация, десенсибилизация. Их сущность, механизмы.

Сенсибилизация - это процесс выработки аллергенспецифических антител или лимфоцитов.

Сама по себе сенсибилизация (иммунизация) заболевания не вызывает - лишь повторный контакт с тем же аллергеном может привести к повреждающему эффекту.

Виды сенсибилизации:

1. Активная

2. Пассивная

Пассивная сенсибилизация развивается у неиммунизированного реципиента при введении готовых антител (сыворотки) или лимфоидных клеток (при пересадке лимфоидной ткани) от активно сенсибилизированного донора.

Состояние повышенной чувствительности развивается через 18 — 24 ч. Это время необходимо для распределения антител в организме и фиксации их на клетках.

Активная сенсибилизация развивается при поступлении аллергена в организм в связи с образованием антител и иммунокомпетентных лимфоцитов при активации его собственной иммунной системы.

Механизмы:

1. Распознавание антигена, кооперация макрофагов с Т- и В-лимфоцитами, выработка плазматическими клетками гуморальных антител (Ig) или образование сенсибилизированных лимфоцитов (Т-эффекторов) и размножение лимфоцитов всех популяций.

2. Распределение антител (IgE, IgG) в организме и фиксация их на клетках-мишенях, которые сами антител не вырабатывают, в частности, на тканевых базофилах (тучных клетках), базофильных гранулоцитах, моноцитах, эозинофилах, а также на тромбоцитах, или взаимодействие IgG, IgM, IgA либо Т-эффекторов с антигенами, если к моменту развития сенсибилизации они еще присутствуют в организме.

На 7 — 14-й день после введения аллергена в сенсибилизирующей дозе организм приобретает к нему повышенную чувствительность (при ГНТ), это время необходимо для выработки достаточного количества антител для последующего развития аллергической реакции при повторном поступлении аллергена, или 3-6 день (при ГЗТ), за это время происходит образование специфического к данному аллергену клона Т-лимфоцитов.

6. Этиология, патогенез, профилактика и лечение анафилактического шока.

Анафилактический шок - острая (внезапная) системная аллергическая реакция, опосредованная IgE, наиболее часто развивающаяся при введении пенициллина и др. антибиотиков, сульфаниламидов, витаминов, лечебных сывороток, вакцин, рентгеноконтрастных средств и т.д., а также после укусов насекомых.

Характеризуется падением АД, изменениями кожи (гиперемия, высыпания, зуд), выраженным бронхоспазмом и отеком гортани с признаками удушья. Отек слизистой и спазм ГМК ЖКТ сопровождаются дисфагией, спастическими болями в животе, диареей, рвотой. Возможны коллапс с потерей сознания, остановка дыхания, судороги, непроизвольное мочеиспускание. Причинами смертельного исхода являются бронхоспазм, острая сердечно-сосудистая недостаточность и отек головного мозга.

Профилактика:

-подбирать лекарственные вещества с учетом переносимости;

-не принимать одновременно несколько лекарственных препаратов;

-соблюдать гипоаллергенную диету;

-избегать контактов с аллергенами;

-при реакции на укусы насекомых стараться избегать места их скопления (парки, леса, водоемы).

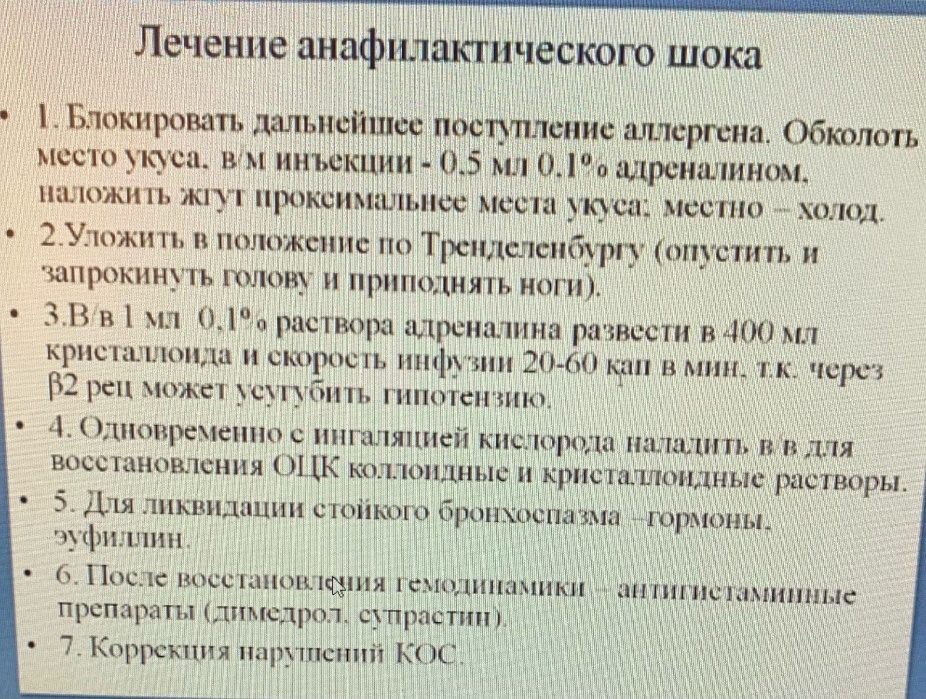

Лечение: