- •Моделирование процессов сушки пористых и объемных тел Введение

- •Глава 1. Теоретические основы процессов сушки

- •1.1. Основные принципы сушки материалов

- •1.2. Математические модели сушки материалов

- •Глава 2. Методы моделирования сушки пористых тел

- •2.1. Конечно-элементный метод моделирования

- •2.2. Методы компьютерного моделирования и симуляции

- •Глава 3. Моделирование сушки объемных тел

- •3.1. Аналитические подходы к моделированию сушки объемных тел

- •3.2. Экспериментальные методы и их применение

- •Заключение

- •Список использованной литературы

- •Приложение

Глава 1. Теоретические основы процессов сушки

1.1. Основные принципы сушки материалов

Устранение влаги из твёрдых или пастообразных веществ способствует снижению затрат на их транспортировку, повышению их качественных характеристик (например, уменьшению склонности к слеживанию у удобрений или улучшению растворимости красителей), а также сокращению коррозии оборудования и трубопроводов во время хранения или обработки данных материалов.

Влагу можно удалять механическими методами, такими как отжим, оседание, фильтрация или центрифугирование. Однако более эффективное обезвоживание достигается через процесс испарения влаги с последующим удалением паров, то есть с использованием термической сушки.

Этот метод широко применяется в химической технологии и часто является заключительной операцией перед выпуском готовой продукции. Первоначальное удаление влаги обычно проводится более экономичными механическими методами (например, фильтрацией), а окончательное обезвоживание происходит с помощью сушки. Такой комбинированный метод повышает экономичность процесса.

В химических производствах обычно используется искусственная сушка в специальных сушильных установках, поскольку естественная сушка на воздухе слишком затратна по времени.

Сушка по своей природе представляет собой сложный диффузионный процесс, скорость которого зависит от скорости диффузии влаги из внутренних слоёв в окружающую среду. Процесс сушки объединяет в себе перенос тепла и влаги внутри материала и их выведение с поверхности в окружающую среду, представляя собой комплекс тепло- и влагообмена. Существуют различные методы теплоподвода для сушки:

• конвективная сушка – через прямой контакт сушильного агента, обычно нагретого воздуха или газов, с материалом;

• контактная сушка – через передачу тепла от теплоносителя к материалу через разделяющую поверхность;

• радиационная сушка – через инфракрасное излучение;

• диэлектрическая сушка – путем нагрева в поле высокочастотных токов;

• сублимационная сушка – процесс замороженного состояния в глубоком вакууме, подобный контактной, но уникальный по своей сути.

Последние три метода считаются специальными и используются относительно редко. В процессе конвективной сушки основную роль играет влажный газ (обычно воздух), что делает необходимым изучение свойств влажного газа для расчёта процессов сушки.

Процесс сушки во многом зависит от типа связи между влагой и материалом: чем прочнее эта связь, тем сложнее происходит сушка. В ходе сушки связь между влагой и материалом разрывается.

П.А. Ребиндер предложил классификацию связей влаги с материалом на химическую, физико-химическую и механическую. Физико-химическая связь включает в себя адсорбционную и осмотическую связи, к которым также относится и структурная влага. Механическая связь делится на влагу в макро- и микрокапиллярах.

В процессе сушки удаляется в основном физико-химически и механически связанная влага. Химически связанная влага обычно не удаляется, так как это может привести к разрушению материала. Главная цель сушки — это удаление влаги без потери ценных физико-химических свойств и качеств материала.

Окружение влажного материала может содержать водяной пар или его смесь с газами. Определим парциальное давление водяного пара, который окружает материал.

Влага в материале имеет определенное равновесное давление пара, зависящее от влажности материала, температуры и типа связи влаги с материалом. Если давление пара в материале (ρм) больше, чем давление пара в окружающей среде (ρп), то происходит сушка; в противном случае — увлажнение.

С повышением температуры и скорости газа вокруг влажного материала увеличивается ρм, а абсолютное значение зависит от прочности связи влаги с материалом.

Рассмотрим разные формы связи влаги с материалом по убывающей энергии связи:

Химически связанная влага: содержится в материале в форме химических соединений, например гидроксидов или кристаллогидратов, и при сушке не удаляется.

Адсорбционно связанная влага: обусловлена адсорбцией воды поверхностью пор материала.

Осмотически связанная влага: находится внутри структурного скелета материала, удерживаемая осмотическими силами.

Капиллярно связанная влага, находящаяся в макро- и микрокапиллярах, легко удаляется из-за механической связи с материалом.

Давление пара над материалом ниже при более прочной связи влаги. Влажный материал характеризуется различными формами связи с водой, что усложняет разграничение периодов сушки для разных типов связей. Экспериментально определяют изотермы сорбции для изучения равновесной влажности при сушке.

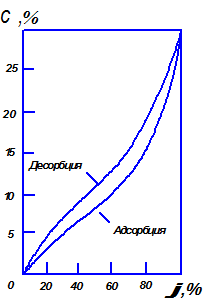

Рисунок 1 – Зависимость равновесной влажности материала от относительной влажности воздуха

На Рисунке 1 представлена петля гистерезиса, характеризующая процессы сушки и увлажнения материала. Нижняя кривая, сформированная в результате испарения влаги из материала (десорбция), называется изотермой десорбции и описывает процесс сушки. Верхняя кривая, показывающая процесс адсорбции влаги высушенным материалом, называется изотермой адсорбции.

Различие в кривых гистерезиса подчеркивает факт, что для достижения одинаковой равновесной влажности материала, влажность окружающего воздуха при увлажнении должна быть выше, чем во время сушки. Это различие в влажности свидетельствует о разной скорости и механизме протекания процессов десорбции и адсорбции.

Материал, который до сушки содержал влагу, прочно связанную с его структурой, может после сушки иметь более низкое парциальное давление водяного пара по сравнению с атмосферным воздухом. Это делает его гигроскопическим, то есть способным активно поглощать влагу из окружающей среды.

Влажность материала может быть выражена двумя способами: относительно его общего веса или относительно веса абсолютно сухого вещества в его составе. При этом, важно учитывать, что равновесная влажность материала зависит от его предыдущего состояния, а также от условий окружающей среды, включая температуру и влажность.

В процессах сушки и увлажнения играют роль разные типы связи влаги с материалом, что определяет эффективность каждого из процессов. Например, капиллярно связанная влага легче удаляется в процессе сушки, чем химически или адсорбционно связанная. Это происходит из-за разницы в энергии, необходимой для разрыва связей между влагой и материалом.

Петля гистерезиса на рисунке также иллюстрирует важность адекватного управления процессами сушки и увлажнения в промышленных и технологических приложениях, особенно в производстве материалов, чувствительных к содержанию влаги. От эффективности управления этими процессами зависит качество конечного продукта, его долговечность и стойкость к различным внешним воздействиям.

Процессы сушки и увлажнения можно оптимизировать, контролируя условия окружающей среды, такие как температура и относительная влажность, а также скорость воздушного потока, что позволяет ускорять или замедлять процесс в зависимости от требований к материалу. Это особенно актуально в промышленности, где точное соблюдение технологических параметров может значительно повлиять на свойства и экономическую ценность продукции.

Для того чтобы повысить эффективность процесса сушки, можно использовать различные методы увеличения поверхности испарения, такие как измельчение материала или увеличение его пористости. Эти методы позволяют более равномерно распределить влагу по объему материала и обеспечить более эффективное её удаление.

Исследование гистерезиса и связанных с ним процессов дает ценные знания о свойствах материалов, их взаимодействии с влагой и возможностях их использования в различных условиях. Знание этих процессов позволяет ученым и инженерам разрабатывать новые материалы и технологии, а также улучшать существующие, делая их более устойчивыми к воздействию влаги и более пригодными для использования в определенных условиях.

Влажность, отнесенная к общему количеству вещества, %, [3]:

W=Gвл/(Gсух-Gвл)×100 (1)

где Gвл – количество содержащейся в материале влаги, кг;

Gсух – количество сухого материала, кг.

Влажность, отнесенная к количеству находящегося в нем абсолютно сухого вещества, [3]:

Wс=Gвл/Gсух (2)

Количество абсолютно сухого вещества не меняется в процессе сушки и для упрощения расчетов обычно используют Wс.

Влажность, отнесенная к количеству абсолютно сухого материала, и влажность, рассчитанная на общее количество вещества, связаны между собой зависимостями, %, [3]:

Wс = W/(1- W)×100 (3)

W= Wс (1- Wс)×100 (4)

где Wс – влажность, отнесенная к количеству абсолютно сухого материала, %;

W – влажность, рассчитанная на общее количество материала, %.

При конвективной сушке процесс сводится к удалению влаги из материала за счет разности парциальных давлений паров над материалом ρм и в окружающей среде ρс сушка происходит при условии ρм > ρс. При равенстве (ρм = ρс) наступает состояние равновесия и процесс сушки прекращается. При этом в материале устанавливается влажность Wр, называемая равновесной. При ρм < ρс материал увлажняется. Этот процесс называется сорбцией. Обычно сушку ведут до равновесной влажности материала.

Количество испарившейся жидкости со свободной поверхности можно определить по формуле А.В. Лыкова, [3]:

W/F*τ =A*μ*D/(R*T* ρ)×ΔP/l (5)

где W, μ – количество и молекулярный вес испарившейся жидкости соответственно;

D – коэффициент диффузии водяного пара;

T – средняя арифметическая температура между температурой на поверхности испаряющейся жидкости и температурой окружающего воздуха;

l – размер поверхности испарения в направлении воздушного потока;

ρм= ρм – ρс – движущая сила процесса испарения влаги;

А – величина, зависящая от гидродинамических условий (критерия Рейнольдса).

Между количеством испарившейся жидкости и количеством затраченного на ее испарение тепла существует связь в виде зависимостей, Дж, [3]:

Q=W*r (6)

Q=α*F *(T-Θ) (7)

где Т – температура воздуха,℃;

Θ – температура испаряющейся жидкости на поверхности,℃;

r – удельная теплота парообразования воды, Дж/кг.

При сушке испарение влаги с поверхности связано с диффузией влаги изнутри материала к этой поверхности. Эти два процесса должны находиться в строгом соответствии, в противном случае возможно пересыхание, коробление поверхности материала и ухудшение его качества.

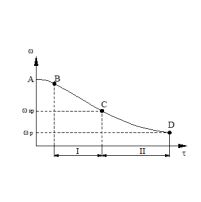

Процесс сушки характеризуется двумя периодами: постоянной скорости и падающей скорости (рисунок 2).

В первом периоде удаляется поверхностная влага материала. При этом все тепло расходуется только на испарение влаги. Температура материала в этот момент постоянна и равна температуре мокрого термометра. После достижения критической влажности Wкр, которая соответствует началу удаления связанной влаги (гигроскопической), начинается второй период сушки (точка С), когда удаляется влага, перемещающаяся к поверхности за счет диффузии от внутренних слоев. Критическая влажность больше гигроскопической, т.к. при сушке материала влажность внутренних слоев больше, чем на его поверхности.

Рисунок 2 – Зависимость изменения влажности материала от времени

Критическая влажность материала, которая указывает на переход от стадии постоянной скорости сушки к стадии падающей скорости, тем менее отличается от гигроскопической влажности, чем меньше разница во влажности между поверхностью и внутренними слоями материала. Этот параметр варьируется в зависимости от толщины материала и выбранного режима сушки.

Во время фазы постоянной скорости сушки температура на поверхности материала остаётся равной температуре мокрого термометра, что позволяет влаге испаряться с поверхности материала без заметного повышения температуры. В последующей фазе падающей скорости сушки температура материала начинает постепенно повышаться и к концу процесса сушки стремится к температуре сушильного агента. Этот период продолжается до тех пор, пока не достигнется уровень влажности Wр.

С точки зрения теории, равновесная влажность может быть достигнута лишь при условии бесконечно долгой сушки, однако на практике влажность, близкая к равновесной, обычно достигается после прохождения определённого временного интервала. Исследования показывают, что скорость перемещения влаги внутри материала в значительной степени зависит от типа связи влаги с материалом.

Продолжительность процесса сушки может значительно варьироваться в зависимости от типа материала, его размеров, предназначения, конструкции сушильной установки, способа подвода тепла, выбранного режима сушки, а также множества других факторов. Вследствие этой сложности аналитическое определение времени сушки часто представляет собой задачу с высокой степенью неопределённости, и поэтому продолжительность сушки чаще всего определяется на основе экспериментальных данных.

Эффективность сушки также зависит от способности материала равномерно распределять влагу по своему объему и от эффективности удаления влаги из его структуры. Процесс сушки можно ускорить, используя различные методы улучшения тепло- и массообмена, такие как увеличение площади поверхности материала, повышение температуры и циркуляции сушильного агента или изменение давления внутри сушильного аппарата.

Понимание механизмов десорбции и адсорбции, а также управление этими процессами имеет критическое значение для разработки более эффективных и экономически выгодных методов сушки. Так, важным аспектом является исследование влияния различных параметров сушки на скорость и качество высыхания материалов, что позволяет оптимизировать процесс сушки под конкретные технические и экономические требования. Включение современных технологий управления и автоматизации в процесс сушки может значительно повысить его эффективность, сократить энергопотребление и улучшить качество конечного продукта.

Таким образом, разработка и внедрение инновационных подходов и технологий в области сушки является ключевым фактором для улучшения производственных процессов во многих отраслях, включая химическую, фармацевтическую, пищевую и строительную промышленность.

Процесс сушки можно разделить на три основных периода: подогрев, постоянная скорость сушки и падающая скорость сушки, за которыми следует период достижения равновесного состояния.

В первом периоде, периоде подогрева, происходит быстрый нагрев массы сырья от начальной до температуры, соответствующей насыщенному теплоносителю при данной влажности. Температура влажного материала в это время соответствует показаниям мокрого термометра, а температура окружающей среды — показаниям сухого термометра психрометра. Изменение влагосодержания материала на этом этапе незначительно, но благодаря высокой пористости и наличию значительного количества макроскопических пор, а также механически связанной влаги, интенсивность сушки в этот период высока, особенно после испарения первых 3-5% влаги. К концу этого периода достигается баланс между теплом, поступающим для нагрева массы, и теплом, расходуемым на испарение влаги[5].

Второй период, или период постоянной скорости сушки, характеризуется горизонтальным участком на кривой скорости сушки, что указывает на равенство скорости сушки скорости испарения влаги с поверхности полуфабриката. Влажность материала изменяется почти линейно, а температура поверхности остаётся постоянной, поскольку основная часть тепла расходуется на испарение влаги. Поверхность материала остаётся влажной, поскольку влага поступает из внутренних слоёв за счёт диффузионно-осмотических и капиллярных сил. Постоянная скорость сушки продолжается до тех пор, пока количество испаряемой влаги соответствует количеству влаги, поступающей из внутри.

Интенсивность сушки в этом периоде зависит не столько от скорости испарения влаги с поверхности, сколько от скорости её перемещения из глубины материала наружу. При этом влага перемещается в основном в виде пара, и когда большая часть влаги уходит, скорость сушки падает, что отмечается изломом на кривой сушки в точке К, сигнализирующей об окончании второго периода. Влажность, соответствующая этому моменту, считается критической для данного материала при данных параметрах теплоносителя.

Третий период характеризуется падающей скоростью сушки и повышением температуры материала. Влагоотдача в этом периоде зависит от средней влажности материала в интервале от критической до конечной влажности. Разница между начальной влажностью материала и влажностью, соответствующей равновесному состоянию, определяется количеством влаги, удаляемой в процессе сушки. В этот период допускается значительное повышение температуры и скорости теплоносителя[6].

Сушка прекращается, когда достигается конечная влажность Wкон, которая ниже критической Wкр, но больше или равна равновесной влажности Wр: Wкр > Wкон ≥ Wр. Это гарантирует, что продукт достиг оптимального уровня влажности, снижая риск пересушивания или недостаточной обработки.