Методы / Луизов Цвет и свет

.pdfданной температуре Т. В результате устанавливается связь между температурой Т и длиной волны λm, при которой ελ максимальна;

λm Т = b, |

(12.4) |

где b = 0,2898 см·К = 2,898-106 нм·К; формула (12.4) носит название закона Вина или

закона смещения; такое название объясняется тем, что с повышением температуры максимум излучательной способности смещается в сторону более коротких волн.

Излучательная способность черного тела в малом интервале длин волн, включающем в себя λm, пропорциональна пятой степени абсолютной температуры.

Формулу Планка можно уверенно класть в основу вычислений для определения свойств излучения черного тела и для сравнения с ними свойств излучения нечерных раскаленных тел.

Заранее можно сказать, что любое тело при данной температуре Т на всех длинах волн излучает меньше, чем черное. В отличие от излучательной способности абсолютно черного тела ελ. при температуре Т назовем излучательную способность изучаемого (нечерного) тела

при той же температуре ελH Соответственно поглощательные способности назовем а(λ) и

ан(λ), Для черного тела а(λ) = 1, а для нечерного ан(λ) < 1. А так как для каждого тела излучательная способность пропорциональна поглощательной, то

ελH = a H (λ)ελ . |

(12.5) |

Если у какого-то тела ан(λ) остается величиной постоянной, оно называется серым излучателем. У серого излучателя яркость меньше, чем у черного тела при той же

температуре, но спектральная плотность мощности PλH |

пропорциональна спектральной |

плотности мощности Рλ черного тела, т. е. |

|

PλH = a H Pλ . |

(12.6) |

где ан – поглощательная способность серого тела, не зависящая от длины волны.

12.5. Цветовая температура

Формула (12.6) позволяет сделать важный вывод о цветности излучения серого излучателя. Вернемся к формулам (8.22) и вычислим по ним координаты цвета для черного и

серого излучателя, подставляя в первом случае Рλ, а во втором PλH , т. е. аНРλ. При

интегрировании формул (8.22) для серого тела ан будет вынесено за знак интеграла и координаты цвета нечерного тела окажутся пропорциональными координатам цвета черного тела при той же температуре. При вычислении координат цветности серого тела по формулам (8.24) коэффициент ан войдет и в числитель, и в знаменатель и сократится. Координаты цветности черного и серфго тел при одинаковой температуре равны.

Большинство тел – несерые излучатели, т. е. ан(λ) для них изменяется с длиной волны. Такие излучатели называют селективными. Однако, измерив цветность излучателя при температуре Т, мы можем подыскать такую температуру Тс черного тела, при которой оно имеет цветность селективного излучателя. Для серого излучателя Тс = Т, для селективного Тс≠Т. Во многих случаях цветовая темпоратура может служить полезной характеристикой излучения. В (39) она определена так: «Цветовая температура Тс – температура черного тела, при которой его излучение имеет ту же цветность, что и рассматриваемое излучение».

Однако многие излучающие тела имеют цветность, не совпадающую с цветностью черного тела ни при какой его температуре. Тогда подыскивают такую цветность черного тела, которая по зрительному восприятию ближе всего к цветности селективного излучателя. Соответствующую температуру Тс черного тела называют коррелированной цветовой температурой селективного излучателя.

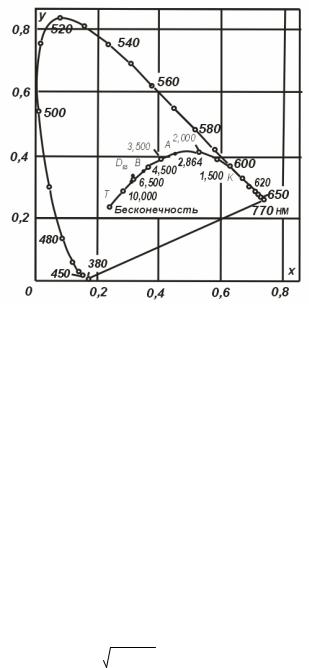

Рис. 12.1. Координаты цветностей черного тела и некоторых источников света.

На рис. 12.1 изображена линия цветностей черного тела при температурах (в кельвинах), обозначенных около точек на линии Т. Чтобы получить коррелированную цветовую температуру Тс любого излучения, цветность которого определяется координатами х, у, нужно поставить эту точку на график и соединить ее с кривой Т прямой линией. Точка пересечения и определит Тс излучения. Трудность заключается в том, что прямую следует проводить не по нормали к линии Т (кратчайшее расстояние от точки до кривой определяется, как известно, по нормали к кривой), а по более сложному закону, связанному с равноконтрастными графиками, о которых речь еще впереди.

12.6. Радиационная температура

Радиационной или эффективной температурой Тr называют температуру черного тела, при которой его поверхность имеет ту же энергетическую яркость Lе, что и рассматриваемый излучатель. Зная энергетическую яркость излучателя Lе, его радиационную температуру можно получить, воспользовавшись формулой (12.3) для черного тела:

Le = RЭ /π , т.е. RЭ =πLe .

Подставив πLе вместо RЭ в формулу (12.3), найдем

T |

= 4 πL /σ . |

(12.7) |

r |

e |

|

12.7. Солнце

Источник дневного света Солнце излучает, конечно, не так, как черное тело. Поэтому характеризовать его излучение какой-то температурой можно только условно. Дело осложняется еще тем, что спектральный состав и интенсивность излучения солнечной поверхности зависят от угла между нормалью к поверхности и направленнем излучения. Непосредственные измерения показывают, что и энергетическая Lе и визуальная L яркость солнечного диска от центра к краю падает более чем в два раза.

На солнечное излучение, доходящее до земной поверхности, очень влияет земная атмосфера, причем влияние атмосферы зависит от времени года, от высоты Солнца над горизонтом, от погоды. Поэтому прежде всего следует определить параметры Солнца и его излучения вне атмосферы, т. е. того излучения, которое достигает верхнего предела атмосферы.

Диаметр Солнца около 1,4 млн. км, расстояние до Земли около 150 млн. км; отсюда угловой размер солнечного диска – около половины градуса. Радиационная температура Тr = 5770 К. Цветовая температура Тц = 6500 К. Освещенность поверхности, перпендикулярной

лучам Солнца, |

за пределами атмосферы (солнечная |

постоянная): энергетическая |

Ее = 1365 Вт м–2; |

визуальная E = 133000 лк. Световая отдача |

ζv = 97 лм Вт–1. Средняя (по |

диску) яркость Солнца: энергетическая Lе = 20,1 Вт·м–2ср–2; визуальная L = 1,95·109 кд·м–2.

12.8. Влияние атмосферы

Земная поверхность освещается не только прямым солнечным светом, но и светом, рассеянным атмосферой, облаками и т. п. Да и свет, идущий прямо от Солнца, изменяется, проходя сквозь атмосферу. Рассмотрим прежде всего, как влияет воздух на про-ходящий сквозь него свет. Даже чистый воздух рассеивает свет, причем тем сильнее, чем короче волна излучения.

Коэффициент рассеяния света в газовой среде выражается формулой

χ = |

32π 3 |

(n −1)2 , |

(12.8) |

|

3λ4 N |

||||

|

|

|

где N – число молекул в единице объема газа, n – его показатель преломления.

В формуле (12.8) для нас важно только то, что свет рассеивается тем сильнее, чем короче его волна, причем зависимость эта очень сильная: в знаменателе λ стоит в четвертой степени. Луч, прошедший сквозь слой воздуха, обедняется коротковолновыми излучениями, в нем начинают преобладать излучения более длинных волн. Если речь идет о видимом изменении света, то можно сказать коротко: луч краснеет. Чем больший путь проходит свет сквозь атмосферу, тем краснее он становится. И все мы знаем, что, подходя к горизонту, Солнце становится красным: его наклонным лучам приходится проходить более длинный путь в атмосфере.

Но рассеянный свет, мало поглощаясь, в основном только меняет направление, и если на проходящий по воздуху пучок света смотреть сбоку, мы увидим его голубым (конечно, не будь рассеяния, мы бы вообще ничего не увидели). Именно рассеянием коротковолновых излучений объясняется голубой цвет неба.

Обедняя прямой солнечный свет коротковолновой его составляющей, атмосфера понижает его цветовую температуру. Но к прямому солнечному свету добавляется свет, идущий от голубого неба, цветовая температура которого очень высока: она может доходить до 25 000 и даже до 100 000 К.

И прямой солнечный свет, и свет неба могут сильно изменяться в зависимости от времени года, времени суток, от погоды. В конкретных случаях совершенно различной может быть доля прямого солнечного и рассеянного света в освещении какой-то конкретной поверхности. И все же во всех этих разнообразных случаях мы говорим об освещении дневным светом. Но получается, что понятие «дневной свет» – нечто совершенно неопределенное. Все же для колориметрии, для многих практических расчетов дневной свет настолько важен, что делаются и нрпрерывно возобновляются попытки как-то стандартизировать его, найдя какую-то среднюю величину: усредняя по широте, времени года, времени суток. Или, учитывая всю трудность такого усреднения, пытаются ввести понятия о разных фазах дневного света и установить цветовую температуру для каждой из них. Вопрос о стандартизации дневного света мы рассмотрим в следующей главе, а в заключение этой укажем на возможность совершенно иного подхода к вопросу об усреднении.

12.9. Биологический подход

При установлении некоторого среднего дневногй света усреднение проводилось по широте, по времени дня, времени года, а для учета капризов погоды и за несколько лет. Но можно избрать принципиально другой подход – усреднить колебания состава дневного света за миллионы лет: за время, в течение которого развивались и совершенствовались человек и его предки. Начало такому подходу положил академик С. И. Вавилов, который в своей замечательной книге «Глаз и Солнце» (4) показал, что глаз развивался под влиянием

солнечного свет и почти идеально приспособился к его восприятию. Точнее, к восприятию не непосредственносолнечного излучения, а именно дневного света. Поэтому длина волны, на которую приходится максимум спектральной чувствительности дневного зрения, должна совпадать с длиной волны, на которую приходится максимум испускательной способности ελ черного тела при температуре Т.

Подставив в формулу (12.4) λm, соответствующее максимуму спектральной чувствительности при дневном зрении, получим

TЦ |

= |

2,898 106 нм К |

= 5222К. |

|

555 нм |

|

|||

|

|

|

|

|

Поскольку для глаза важна |

не истинная |

температура излучения черного тела, |

||

соответствующая дневному свету, а зрительное восприятие этого излучения, можно считать, что найденная по закону смешения величина равна цветовой температуре. Итак, для дневного света Тц = 5222 К,

Глава 13. Источники света

13.1. Искусственный свет

Уже многие тысячи лет человек пользуется не только естественным, но и искусственным освещением. До недавних пор, почти до конца прошлого столетия, источником искусственного света было пламя: костер, факел, лучина, свеча, масляная, керосицовая лампа, горящий газ. Цветовая температура пламени не превышала 2000 К. Правда, в некоторых горелках газ накалял специальные сетки, которые в основном и излучали свет, что повышало световую отдачу источника. И все же она оставалась очень низкой, в основном из-за низкой температуры источника.

По цветовой температуре искусственный свет сильно отличался от дневного, и это различие давно было замечено по изменению цвета предметов при переходе от дневного освещения к вечернему, искусственному. В особенности было заметно (и часто неприятно) изменение цвета одежды.

В XX веке с появлением и широким распростраиением электрического освещения изменение цвета при переходе к искусственному освещению уменьшилось, но не исчезло. Достаточно сказать, что цветовая температура наиболее распространенного сейчас источника света – газополной вольфрамовой лампы иакаливания лежит в пределах примерно от 2700 до 3000 К, что значительно меньше цветовой температуры дневного света. Заметим, что вследствие селективности излучения вольфрама его цветовая температура несколько выше истинной. Но это преимущество вольфрама уменьшается по мере возрастания ггемпературы. В Советском Союзе требования к электрическим источникам света узаконены несколькими стандартами в соответствии с разновидностями источников: лампы накаливания, лампь разрядные и т. д. Сейчас четыре стандарта объединены в один ГОСТ 19190–84. Данные о цветности того нли иного предмета с достаточно точным указанием координат х, у, в сущности, еще ничего не определяют, если не указан источник света, при котором определена цветность. Но источников света великое множество, причем даже однотипные источники отличаются по истинной и цветовой температуре. Так, например, газополные вольфрамовые лампы накаливания мощмостью 50 Вт имеют температуру Т = 2685 К, а у ламп мощностью 500 Вт Т = 2900 К. А сейчас широко применяются галогенные лампы, ксеноновые лампы высокого давления, дуговые газоразрядные источники, люминесцентные лампы и т. д. Каждый тип ламп имеет множество подразделений, и если каждый исследователь или работник промышленности будет произвольно выбирать любую из ламп, разбираться в результатах измерений и сопоставлять их станет просто невозможно. Поэтому было решено выбрать несколько (немного) источников со строго определенными характеристиками и утвердить их в качестве стандартных источников света для колориметрии.

13.2. Стандартные источники света

МКО рекомендует для колориметрии четыре стандартных источника света: А, В, С и D65. Они включены и в ГОСТ 7721–76 «Источники света для измерения цвета». В стандарте

для каждого источника дается его спектральная плотность излученияΦλA ,ΦλB ,ΦCλ ,ΦλD65 . В

табл. 13.1 в относительных единицах даны эти плотности (15).

Стандартный источник А, воспроизводящий условия искусственного освещения лампами накаливания, определяется как источник в видимой области спектра, имеющий относительную плотность излучения такую же, как черное тело при температуре 2856 К.

Источник В согласно стандарту воспроизводит условия прямого солнечного освещения с относительной спектральной плотностью излучения в видимой части спектра ΦλB .

Коррелированная цветовая температура источника В приблизительно равна 4870 К. Источник С воспроизводит условия освещения рассеянным дневным светом и

определяется как источник с относительной спектральной плотностью излучения ΦCλ . Коррелированная цветовая температура источника С Тц = 6770 К.

Заметим, что если заглянуть в табл. 13.1, мы увидим, что максимум ΦλB приходится на

длину волны λ = 565 нм, что довольно близко к максимуму спектральной чувствительности зрения. И температура источника В ближе, чем у других стандартных источников, к температуре Т = 5222 К – той, какую мы получили с помощью усреднения дневного света за миллионы лет.

Источник Dб5 воспроизводит освещение усредненным дневным светом и определяется как источник с относительной спектральной плотностью потока излучения ΦλD65 для измерения цвета люминесцирующих образцов. Коррелированная цветовая температура

Таблица 13.1. Спектральная плотность излучения стандартных источников света А, В, С и D65 в относительной мере Φλ

Длинаволны, мм |

Значение источника Φλ |

|

Длинаволны, мм |

Значение источника Φλ |

|

||||||

А |

В |

С |

|

D65 |

А |

В |

С |

|

D65 |

||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

300 |

_ |

|

|

|

0,03 |

510 |

66,06 |

90,70 |

102,30 |

|

107,8 |

305 |

— |

— |

— |

|

1,6 |

515 |

69,25 |

89,65 |

98,81, |

|

106,3 |

310 |

— |

— |

— |

|

3,3 |

520 |

72,50 |

89,50 |

96,90 |

|

104,8 |

315 |

— |

— |

— |

|

12,3 |

525 |

75,79 |

90,43 |

96,78 |

|

106,3 |

320 |

— |

— |

— |

|

20,2 |

530 |

79,13 |

92,20 |

98,00 |

|

107,7 |

325 |

— |

— |

— |

|

28,7 |

535 |

82,52 |

94,46 |

99,94 |

|

106,0 |

330 |

— |

— |

— |

|

37,1 |

540 |

85,95 |

96,90 |

102,10 |

|

104,4 |

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

Длина волны, мм

720

725

730

735

740

745

750

|

— |

— |

— |

|

38,5 |

545 |

89,41 |

99,16 |

103,95 |

|

104,2 |

|

— |

— |

— |

|

39,9 |

550 |

92,91 |

101,00 |

105,20 |

|

104,0 |

|

— |

— |

— |

|

42,4 |

555 |

96,44 |

102,20 |

105,67 |

|

102,0 |

|

— |

— |

— |

|

44,9 |

560 |

100,00 |

102,80 |

105,30 |

|

100,0 |

|

— |

— |

— |

|

45,8 |

565 |

103,58 |

102,92 |

104,11 |

|

98,2 |

|

— |

— |

— |

|

46,6 |

570 |

107,18 |

102,60 |

102,30 |

|

96,3 |

|

— |

— |

— |

|

49,4 |

575 |

110,80 |

101,90 |

100,15 |

|

96,1 |

|

— |

— |

— |

|

52,1 |

580 |

114,44 |

101,00 |

97,80 |

|

95,8 |

|

— |

— |

— |

|

51,0 |

585 |

118,08 |

100,07 |

95,43 |

|

92,2 |

9,75 |

22,40 |

33,00 |

|

50,0 |

590 |

121,73 |

99,20 |

93,20 |

|

88,7 |

|

10,90 |

26,85 |

39,92 |

|

52,3 |

595 |

125,39 |

98,44 |

91,22 |

|

89,4 |

|

12,09 |

31,30 |

47,70 |

|

54,6 |

600 |

129,04 |

98,00 |

89,70 |

|

90,0 |

|

13,36 |

36,18 |

55,17 |

|

68,4 |

605 |

132,70 |

98,08 |

88,83 |

|

89,8 |

|

14,71 |

41,30 |

63,30 |

|

82,8 |

610 |

136,34 |

98,50 |

88,40 |

|

89,6 |

|

16.15 |

46,62 |

71,81 |

|

87,2 |

615 |

139,99 |

99,06 |

88,19 |

|

88,6 |

|

17,68 |

52,10 |

80,60 |

|

91,5 |

620 |

143,62 |

99,70 |

88,10 |

|

87,7 |

|

19,29 |

57,70 |

89,53 |

|

92,3 |

625 |

147,23 |

100,36 |

88,06 |

|

85,0 |

|

21,00 |

63,20 |

98,10 |

|

93,1 |

630 |

150,83 |

101,00 |

88,00 |

|

83,3 |

|

22,79 |

68,37 |

105,80 |

|

89,9 |

635 |

154,42 |

101,56 |

87,86 |

|

83,5 |

|

24,67 |

73,10 |

112,40 |

|

86,7 |

640 |

157,98 |

102,20 |

87,80 |

|

83,7 |

|

26,64 |

77,31 |

117,75 |

|

95,8 |

645 |

161,51 |

103,05 |

87,99 |

|

81,8 |

|

28,70 |

80,80 |

121,50 |

|

104,9 |

650 |

165,03 |

103,90 |

88,20 |

|

80,0 |

|

30,85 |

83,44 |

123,45 |

|

111,0 |

655 |

168,51 |

104,59 |

88,20 |

|

80,1 |

|

33,09 |

85,40 |

124,00 |

|

117,0 |

660 |

171,96 |

105,00 |

87,90 |

|

80,2 |

|

35,41 |

86,88 |

123,60 |

|

117,4 |

665 |

175,38 |

105,08 |

87,22 |

|

81,2 |

|

37,82 |

88,30 |

123,10 |

|

117,8 |

670 |

178,77 |

104,90 |

86,30 |

|

82,3 |

|

40,30 |

90,08 |

123,30 |

|

116,4 |

675 |

182,12 |

104,55 |

85,30 |

|

80,3 |

|

42,87 |

92,00 |

123,80 |

|

114,9 |

680 |

185,43 |

103,90 |

84,00 |

|

78,3 |

|

45,52 |

93,75 |

124,09 |

|

115,4 |

685 |

188,70 |

102,84 |

82,21 |

|

74,0 |

|

48,25 |

95,20 |

123,90 |

|

115,9 |

690 |

191,93 |

101,60 |

80,20 |

|

69,7 |

|

51,04 |

96,23 |

122,92 |

|

112,4 |

695 |

195,12 |

100,38 |

78,24 |

|

70,7 |

|

53,91 |

96,50 |

120,70 |

|

108,8 |

700 |

198,26 |

99,10 |

76,30 |

|

71,6 |

|

56,85 |

95,71 |

116,90 |

|

109,1 |

705 |

201,36 |

97,70 |

74,36 |

|

73,0 |

|

59,86 |

94,20 |

112,10 |

|

109,4 |

710 |

204,41 |

96,20 |

72,40 |

|

74,3 |

|

62,93 |

92,37 |

106,98 |

|

108,6 |

715 |

207,41 |

94,60 |

70,40 |

|

68,0 |

|

|

|

|

|

|

Продолжение табл. 13.1 |

|

|

|

|

||

|

Значение источника Φλ |

Длинаволны, мм |

Значение источника Φλ |

|

|||||||

|

|

||||||||||

|

А |

В |

С |

|

D65 |

А |

В |

С |

|

D65 |

|

|

|

|

|

||||||||

|

210,36 |

92,90 |

68,30 |

|

61,6 |

755 |

229,58 |

84,80 |

58.50 |

|

55,0 |

|

213,26 |

91,10 |

66,30 |

|

65,8 |

760 |

232,11 |

84,70 |

58,10 |

|

46,4 |

|

216,12 |

89,40 |

64,40 |

|

69,9 |

765 |

234,59 |

84,90 |

58,00 |

|

56,5 |

|

218,92 |

88,00 |

62,80 |

|

72,5 |

770 |

237,01 |

85,40 |

58,20 |

|

66,8 |

|

221,66 |

86,90 |

61,50 |

|

75,1 |

775 |

239,36 |

86,10 |

58,50 |

|

65,1 |

|

224,36 |

85,90 |

60,20 |

|

68,9 |

780 |

241,67 |

87,00 |

59,10 |

|

63,4 |

|

227,00 |

85,20 |

59,20 |

|

63,3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

источника D65 приблизительно равна Тц = 6500 К. Важное отличие источника D65 от трех других (А, В, С) состоит в том, что в нем предусмотрена определенная доза ультрафиолетового света. Из табл. 13.1 можно увидеть, что для трех первых источников нормированные значения Фλ начинаются с λ = 380 нм, т. е. стандартизируется только видимое излучение. Для источника D65 указаны Фλ начиная с λ = 300 нм, т. е. захвачена ближняя ультрафиолетовая область. Ультрафиолетовое излучение приобрело большое значение с тех пор, как к красителям стали примешивать люминесцирующие вещества. Так, например, для усиления белизны материалов в текстильной промышленности стали применять так называемые оптические отбеливатели, т. е. люминофоры, которые, поглощая ультрафиолетовое излучение, люминесцируют голубым светом, в результате чего желтоватая ткань или бумага становятся значительно белее. В рекламных надписях люминофор добавляют к красному красителю. Поглощая коротковолновые излучения, этот люминофор светится тоже красным, повышая яркость надписи так, что она невольно бросается в глаза, кажется светящейся. Ни один из первых трех источников не создает описанных выше эффектов, и поэтому их применение для измерения цвета или цветности образцов, в окраске которых применен люминофор, даст заведомо неправильные результаты.

13.3. Фазы дневного света

Мы уже говорили, что дневной свет в основном состоит из смеси прямого света Солнца и света, идущего от неба. Цветовая температура безоблачного неба много выше цветовой температуры солнечного излучения. Смешиваться эти излучения могут в любых пропорциях; смешивание и приводит к тому, что коррелированная цветовая температура дневного света может меняться в широких пределах, примерно от 4000 К до чуть ли не 100 000 К. Та или иная коррелированная цветовая температура характеризует определенную фазу дневного света.

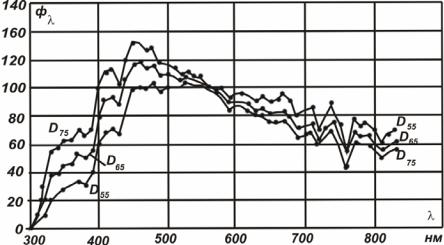

Во многих экспериментальных исследованиях изучалось распределение спектральной плотности излучения, падающего на горизонтальную поверхность днем, в промежуток времени между моментом два часа спустя после восхода Солнца и моментом за два часа до заката. В большинстве случаев полученное распределение соответствовало коррелированной цветовой температуре между 6000 и 7000 К. За основу была принята фаза, соответствующая коррелированной цветовой температуре 6500 К. т. е. D65, но параллельно допущены я фазы с Тц = 5500 К (D55) и Тц = 7500 К (D75). Характер кривых ΦλD55 ,ΦλD65 ,ΦλD75 довольно капризен,

что можно видеть из табл. 13.1 для ΦλD65 и графика на рис. 13.1.

Джадд, МакАдам и Вышецки [66] разработали формулы для (установления связи между коррелированной цветовой температурой Тц любой фазы дневного света D и его цветностью xD, yD. Для Тц в пределах от 4000 до 7000 К

xD = −4,6070 |

109 |

+ 2,9678 |

106 |

+0,09911 |

103 |

|

+0,244063. |

(13.1) |

||||||

|

TЦ3 |

|

TЦ2 |

|

TЦ |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

для TЦ от 7000 до 2500 К |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

xD = −2,0064 |

109 |

+1,9018 |

106 |

|

+0,24748 |

103 |

|

+0,237040 . |

(13.2) |

|||||

|

TЦ3 |

|

TЦ2 |

|

|

TЦ |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

yD находят по формуле |

|

yD = −3,00xD2 + 2,870xD −0,275 . |

(13.3) |

|||||||||||

|

|

|||||||||||||

Рис. 13.1. Распределение спектральной плотности мощности источников D55, D65 и D75 (в относительных единицах.).

Для вычисления относительной спектральной плотности ΦλD любой фазы дневного

света Джадд и Вышецки приводят формулу, в коэффициенты которой входят величины, либо вычисляемые как функции цветности х0 и у0, либо приводимые в таблицах (23). Все эти способы вычисления цветности и спектрального распределения мощности любой фазы дневного света, быть может, представляют какой-то теоретический интерес, но практическое их значение для нас неясно. Стандартные источники света для колориметрии необходимы, чтобы внести определенность в измерения цвета или цветности любой поверхности, например цвета ткани, выпускаемой фабрикой. Понятно, что цвет товара должен контролироваться при строго фиксированном составе освещающего его излучения. Можно понять желание установить определенный цвет при дневном освещении. Но ведь ваказчик или потребитель никогда не станет требовать какой-то произвольно выбранной фазы дневного света. Значит, практиче-ски необходимо фиксировать некое среднее ее значение, и, по-видимому, лучше всего остановиться на источнике, близком к D65. Об этом мы еще скажем несколько слов в конце главы.

13.4.Цветность стандартных источников А, В, С, D65

Втабл. 13.2 приведены координаты цветности источников А, В, С, D65, а также равноэнергетического источника Е.

|

|

|

|

|

|

Таблица 13.2 |

Источник |

Температура |

|

Координаты цветности |

|

||

Tц, K |

|

|

|

|

|

|

x |

|

y |

|

z |

||

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

А |

2856 |

0,448 |

|

0,407 |

|

0,145 |

В |

4874 |

0,348 |

|

0,352 |

|

0,300 |

С |

6774 |

0,310 |

|

0,316 |

|

6,374 |

D65 |

6500 |

0,313 |

|

0,329 |

|

0,358 |

Е |

– |

0,333 |

|

0,333 |

|

0,333 |

Кривая, изображающая цветность излучений черного тела, нанесена на рис. 12.1. Черными точками (всего 4) показаны цветности стандартных источников света.

Ни один из источников не похож по цветности на равноэнергетический. Ближе всего к нему источник D65, затем В и дальше всего А. Впрочем, равноэнергетический источник важен только как базисный стимул, принимаемый за ахроматический цвет. Нам вряд ли когда-нибудь приходится наблюдать накраски при свете, близком к равноэнергетическому, так что заметное отличие координат цветности стандартных источников от одной трети существенного значения не имеет.

13.5.Воспроизведение стандартных источников.

Вкачестве источника А применяется газополная лампа накаливания с вольфрамовой нитью, питаемая при напряжении и силе тока, которые указаны в технической документации. Допускается отклонение от номинальной температуры ±10 К. Поднять температуру нити вольфрамовой лампы до температуры источников В или С невозможно, так как при приближении к трем тысячам кельвинов нить вольфрамовой лампы быстро

разрушается, а затем плавится (температура плавления вольфрама Тпл = 3680К). Поэтому в основу источников В и С кладется тот же источник А, но его свет проходит сквозь светофильтры, уменьшающие интенсивность длинноволновых составляющих излучения, что приводит к смещению максимума интенсивности в сторону более коротких волн. Таким образом, в качестве источников В и С применяется источник А в сочетании со светофильтрами, которые приводят относительные спектральные плотности потока

излучения в соответствие с ΦλB или ΦCλ , указанными в табл. 13.1. Светофильтры могут быть

жидкостными или стеклянными.

Жидкостные светофильтры, рекомендованные МКО, состоят каждый из двойной кюветы из бесцветного оптического, химически стойкого стекла. Толщина жидкости в каждой кювете 10 ± 0,05 мм. Состав жидкости определен стандартом (табл. 13.3).

Применение жидкостных светофильтров связано с некоторыми неудобствами: трудностью приготовления в соответствии с точной рецептурой, температурной зависимостью коэффициента пропускания, необходимостью менять светофильтр каждые несколько месяцев. Поэтому Г. Н. Раутиан предложил заменить жидкостные светофильтры разработанным им набором стеклянных (12), которые были рассчитаны и испытаны М. М. Гуревичем, Н. И. Груздевой и Л. В. Демкиной. Стеклянные светофильтры были официально приняты и вошли в ГОСТ 7721–76 наряду с жидкостными. Светофильтры I категории должны изготовляться из четырех склеенных плоскопараллельных пластинок цветного стекла марок ПС5; ПС 14; СЗС17 и ЖС4 по ГОСТ 9411–81, Светофильтры II и III категории должны изготовляться из трех склеенных плоскопараллельных пластинок цветного стекла марок ПС 5; ПС 14 и СЗС 17. В стандарте ГОСТ 7721—76 дается описание способов расчета и изготовления стеклянных светофильтров для источников В и С.

Таблща 13.3. Рецепты жидкостных светофильтров для источников В и С

|

Раствор |

Составная часть раствора |

Для источника |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

С |

|

|

|

|

|

1 |

Сульфат меди CuSO4·5Н2О, г. |

2,452 |

3,412 |

|

|

|

Манит С6Н8(ОН)6, г. |

2,452 |

3,412 |

|

|

Пиридин |

30,0 |

30,0 |

|

|

Дистиллированная вода *, см3 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

Кобальт-аммоний сульфат |

|

|

|

CoSO4(NH4)2SO4.6H2O г. |

21,71 |

30,58 |

|

Сульфат меди CuSO4·5Н2О, г |

16,11 |

22,52 |

|

Серная кислота (плотность 1,835 г/см3) |

10,0 |

10,0 |

|

Дистиллированная вода * |

|

|

* Доливается до объема раствора 1000 см3.

13.6. Воспроизведение источника D65

Точное воспроизведение источника D65 представляет трудную задачу из-за сложной зависимости спектральной плотности его мощности от длины волны, т. е. зависимости ΦλD65 .

До сих пор нет общепризнанного метоlа получения источника D65. Ни одно из предложений по воспроизведению этого источника не получило общего признания. По-видимому, наилучшая модель предложена А. Е. Вершинским (6), В основу модели положена иоднокварцевая лампа КИМ 9-75 – одна из разновидностей галогенных ламп накаливания.

Вольфрамовая спираль помещена в кварцевую колбу, которой находится небольшое количество паров йода. Кварцевая колба позволяет значительно.поднять температуру накала спирали, что повышает ее световую отдачу, и сохранить в выходящем из колбы излучении его ультрафиолетовую часть, а это, конечно, необходимо для источника D65.Пары иода играют двойную роль: помогают сохранить прозрачность колбы и повышают срок службы лампы.

Пары вольфрама в колбе дают с иодом соединение, которое вблизи спирали снова разлагается на вольфрам и йод. Вольфрам оседает на спирали, а иод остается в атмосфере колбы и может вновь вступать в соединение с вольфрамом. Важно, что пары вольфрама не оседают на стенках колбы, это приводило бы к потере ее прозрачности. А возвращение вольфрама на спираль продлевает срок ее службы.

Лампа КИМ 9–75 имеет такие характеристики: мощность 75 Вт; номинальное напряжение 9 В; средний срок службы 200 ч; световая отдача 21 лм·Вт-1. После изучения спектральной плотности мощности излучения лампы КИМ 9–75 при строго определенном режиме ее работы был вычислен коэффициент спектрального пропускания фильтра τ(λ), который максимально приблизил бы излучение лампы к излучению источника D65. Однако никакая комбинация известных цветных стекол не давала с достаточной точностью такого пропускания. Поэтому был изготовлен специальный светофильтр в виде тонкого слоя серебра, нанесенного на кварцевую пластинку. В результате довольно сложной обработки серебряный слой оказался заключенным между двумя кварцевыми пластинами, образуя необходимый светофильтр. В сочетании с цветными стеклами ПСП и СЗС24 (первое толщиной 0,11 мм, второе – 3,12 мм) слой серебра образовывал светофильтр, который достаточно хорошо приводил излучение лампы КИМ 9-75 к излучению источника D65 .

На рис. 13.2 представлено пропускание τ(λ) комбинированного фильтра (кривая 3), распределение спектральной плотности мощности в источнике Оез, предписываемое стандартом (кривая 1), и в модели Вершинского (кривая 2). Хуже всего совпадение кривых 1 и 2 в длинноволновой области, лучше в середине видимого спектра и совсем хорошо в коротковолновой части ультрафиолетового излучения. Местные подъемы и спуски кривой, многочисленные в стандартном источнике D65, в модели сглажены.