Методы / Луизов Цвет и свет

.pdf

20.9. Фотография без серебра.

Фотография получила широкое распространение после открытия исключительной светочувствительности солей серебра. До сих пор не найдено ни одного не содержащего серебра вещества, которое могло бы приблизиться к галогенидам серебра по чувствительности. Вместе с тем сейчас потребление серебра в различных областях.техники значительно превышает его добычу и цены на серебро непрерывно растут. Неудивительно, что уже давно ведутся работы по изысканию способов получения изображений без участия серебра. Сейчас создано несколько таких ме« тодов, причем в некоторых химические реакции вообще не нужны. Довольно широко, например, применяются электрографические пленки. С их помощью хорошо решаются задачй копировально-множительной техники, микрофильмирования и т. п. Для таких целей пригодны также диазопленки, везикулярные и свободнорадикальные пленки (5). Однако ни одна из них не пригодна для обычного фотографирования любых сюжетов при краткой экспозиции. Запись любых объектов в их движении обеспечивают сейчас электронные методы регистрации изображений.

20.10.Видеомагнитофон.

Впоследние годы прошлого столетия началась разработка магнитного метода записи звука. Но только в 1956 г, появился первый промышленный видеомагнитофон.

Для записи звука служит подковообразный электромагнит, в сердечнике которого сделан зазор шириной от 500 до 5000 нм. В процессе записи ток в электромагните модулируется колебаниями, подлежащими записи. Перед зазором движется лента со слоем магнитного порошка, скрепленного немагнитным связующим веществом. Под влиянием магнитного поля электромагнита, рассеивающегося в зазоре, порошок ленты намагничивается и сохраняет степень и знак магнетизма долгое время, практическя до тех пор, пока ленту не размагнитят для новой записи.

Воспроизведение звукозаписи проводится на таком же приборе, что и запись. Ленту снова протягивают перед зазором, и ее намагниченность вызывает изменения магнитного поля в магнитной головке и модуляции тока в ее обмотке. Этот ток после усиления подается на воспроизводящее звук устройство.

Принципиально таким же образом записывает и воспроизводит изображение видеомагнитофон. При ваписи на магнитную головку подается после усиления ток принимающей и передающей трубок. При воспроизведении ток магнитной головки управляет работой телевизора, на экране которого воспроизводится изображение.

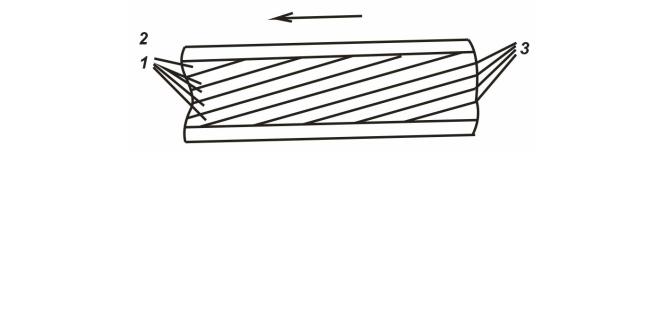

Рис. 20.3. Схема ленты видеомагнитофона.

Несмотря на как будто полную аналогию между Магнитной записью звука и света, от появления акустического магнитофона до появления видеомагнитофона прошло полвека. Это объясняется, во-первых, тем, что в начале нашего века еще не было никакого (телевидения, а во-вторых, тем, что слышимые ухом акустические колебания занимают полосу частот от 20 до 16000 Гц, а телевизионное изображение при четкости 625 строк – полосу частот от 0 до 6 МГц. При записи и воспроизведении звука лента движется относительно головки со скоростью около 10 см/с.

Для видеомагнитофона требуется скорость перемещения ленты относительно магнитной головки не менее 12 м/с, а при движении ленты с такой скоростью не удается выдержать постоянным ее контакт с головкой. Но поскольку важна определенная скорость движения ленты относительно головки, можно бграничиться небольшой скоростью ленты, зато придать значительную скорость головке. Рассмотрим один из вариантов осуществления этого принципа с наклонно-строчной видеозаписью. На рис. 20.3 изображена часть ленты, которая движется в направлении, показанном стрелкой; 1 – дорожки видеозаписи; 2 – дорожка записи звука; 3 – промежутки межеду дорожками. Наклон дорожек к краю пленки 3–4° (на рисунке углы преувеличены). Две головки (иногда четыре) вращаются в видеобарабане, слегка выступая из его боковой поверхности. Лента движется, охватывая половину боковой поверхности барабана. При вращении головка движется вдоль дорожки.

Когда барабан совершает пол-оборота, другая головка начинает движение вдоль следующей дорожки.

Если по длине дорожки записывается один кадр, магнитная головка должна пройти его за 0,02 с, так как в телевидении передается 50 кадров в секунду. Значит, барабан должен делать 25 об/с или 1500 об/мин.

Видеомагнитофон может принимать, записывать и воспроизводить как черно-белые, так и цветные изображения. Сейчас выпускаются почти исключительно цветные видеомагнитофоны. При телевизионных передачах себытий, например спортивных состязаний, одновременно ведется запись их на пленку, что позволяет повторить любой эпизод. Демонстрация кинофильмов по телевиденню производится сейчас с магнитной записи.

20.11. Остановка изображения.

Имея в своем распоряжении ленту с магнитной записью каких-то событий, мы можем воспроизводить их в их нормальной последовательности и скорости развития, но можем и замедлить их ход или даже совсем остановить на экране телевизора. Достаточно замедлить движение пленки или совсем остановить ее. При остановке пленки магнитные головки будут пробегать по дорожке, на которой записан один кадр, и непрерывно повторять его. С экрана изображение можно переснять любым способом, в частности таким, который не требует содержащих серебро материалов, так как при большом времени, которое мы можем ассигновать на получение копии, ие требуется высокой чувствительности материала.

20.12. Еще о бессеребряной фотографии.

Цветная фотография вытесняет сейчас черно-белую. Так, например, в США объем выпуска цветных фотобумаг составляет более 90% общего объема производства фотобумаг. Примерно таково же соотношение в выпуске других фотоматериалов (28). Такое предпочтение цветной фотографии объясняется, конечно, ее большей художественной ценностью и информативными возможностями. Но есть еще одна важная причина экономического характера. Окончательное позитивное цветное изображение образовано только красителями, серебра в нем нет. Почти все серебро (за вычетом неизбежных потерь при регенерации) возвращается и может быть вновь использовано. Вообще же сбережению серебра все более помогает электроника. Мы уже упомянули о замене кинолент магнитными лентами при телевизионной трансляции. Сейчас электроника врывается в область самой обыкновенной любительской фотографии. Примером может служить разработанная в 1981 г. и выпущенная в продажу в 1983 г. японской фирмой «Сони» видеофотокамера «Мавика». По габаритам и внешнему виду она мало отличается от обычной 35-миллиметровой зеркальной фотокамеры. В видеофотокамере в фокальной плоскости объектива помещается твердотельная пластинка, которую можно рассматривать как совокупность мельчайших фотоэлементов; они включаются последовательно, сканируя изображение и создавая импульсы фототока, зависящие от освещенности и цвета в каждом месте изображения. Светочувствительность системы соответствует 180 ед. ГОСТ.

Полученные с пластинки сигналы после ряда преобразований записываются на гибкий магнитный диск диаметром 45 мм. На нем можно записывать 50 цветных снимков. Диск находится в кассете, размеры которой 60 × 53 × 3 мм и масса 8 г. Полученные на диске изображения можно переписать на мегнитную ленту и по мере надобности рассматривать с помощью видеомагнитофона. С помощью выпускаемого тоже фирмой «Сони» прибора «Мавиграф» можно получать и копии снимков в виде цветных открыток. Четкость изображений доведена до телевизионного стандарта 525 линий.

Нельзя сказать, что в системе «Мавика» использованы какие-нибудь новые принципы или просто новые узлы. Но здесь резко проявилась способность японских специалистов к предельному уменьшению Габаритов и массы приборов. Достаточно сказать, что видеозапись на диск широко применяется сейчас при телевизионных передачах. Но при этом диск имеет диаметр 405 мм и массу около 2 кг. А в фотоаппарате «Мавика», как мы уже говорили, масса диска вместе с кассетой 8 г.

Серьезный недостаток системы – высокая стоимость: «Мавика» стоит 650 долларов, «Мавиграф» – 220 долларов. Все же специалисты считают, что дальнейшая разработка системы может значительно снизить цену на приборы типа «Мавика». Вместе с тем возможность обходиться без дорогостоящей цветной пленки послужит увеличению их популярности. Поэтому есть основания считать, что в ближайшем будущем цветная фотография станет базироваться на электронных приборах. Видимо, таков магистральный путь цветной фотографии без серебра.

Глава21. Цвет в искусстве и архитектуре.

21.1. Цвет и эмоции.

Не пытаясь здесь дать ответ на вопрос, что такое искусство, отметим только одну его сторону: искусство, безусловно, в значительной степени апеллирует к эмоциональной сфере человека, произведение искусства, воздействуя на человека, склоняет его к тому или иному настроению. Вместе с тем художественное творчество тесно связано с эстетическими переживаниями, с чувством прекрасного.

С другой стороны, цвет, безусловно, влияет на наше настроение. Влияет и окраска окружающих нас предметов и цветность освещающего их излучения. Мы уже упоминали, что люминесцентные лампы, например, делятся на лампы холодного и теплого света, И действительно, свет, богатый длинноволновыми излучениями, воспринимается нами как теплый, а обогащенный коротковолновыми – как холодный. Сочетания цветов могут казаться нам приятными, красивыми или, наоборот, диссонирующими. Цвета и их сочетания, несомненно, вызывают различные эмоции и оцениваются нашим эстетическим чутьем.

Неудивительно, что уже при зарождении искусство взяло цвет себе на вооружение, Мы упоминали об окрашенных наскальных изображениях, дошедших до нас из каменного века. Любопытно, что примерно в ту же эпоху люди стали наносить цветные рисунки не только на камень, дерево или кость, но и на свое тело, вводя краску под кожу с помощью накалывания, подрезывания и т. п. В некоторых странах (в Полинезии, в Японии) искусство татуировки достигало совершенства: цветные рисунки наносились с большим искусством, а специалисты-татуировщики подчас бывали настоящими художниками.

Иногда дело ограничивалось простой окраской поверхности кожи. Индейцы в военное время покры-вали свое тело красками, которые так и назывались боевыми. В какой-то мере целью окрашивания было придать воину вид, устрашающий противника. Окрашивание кожи, волос, ресниц, бровей в те или иные цвета и сейчас широко распространено у всех культурных народов как элемент косметических мероприятий. Они проводятся с эстетической целью, но иногда воздействуют на окружающих подобно боевым краскам индейцев – устрашающе.

21.2. Живопись.

Естественно, что эстетическое и эмоциональное воздействие цвета широко используется живописцами. «Основное выразительное средство живописи – цвет – своей экспрессией, способностью вызывать различные чувственные ассоциации усиливает эмоциональность изображения, обуславливает широкие изобразительные и декоративные возможности живописи» (Большая советская энциклопедия, М., изд-во «Советская энциклопедия», 1972, том 9, стр. 540м – 541). Конечно, передача цвета изображенных предметов прежде всего способствует пониманию сюжета, смысла изображаемой картины. Но общая цветовая гамма, колорит, вызывает у зрителя то или иное настроение, соответствующее замыслу художника. Во все времена живопись играла существенную роль в жизни общества. Живопись отражает и на основе определенных идеологических концепций оценивает духовное содержание эпохи. Мощно воздействуя на чувства зрителей, живописец вовлекает их в свой круг взглядов, диктует им свое отношение к изображаемому, Вместе с тем многие картины дают материал для получения конкретной информации о жизни и быте в той или иной стране в изображаемую эпоху.

Нужно еще добавить, что живописец создает реальные эстетические ценности – продукт высокоразвитой формы человеческого труда.

Назовем хотя бы основные виды живописи, разделяя их по технике создания картин: масляная живопись, акварель, гуашь, клеевая живопись, темпера, фреска, а секко, пастель, витраж, мозаика. В масляной живописи используются масляные краски, т. е. суспензии измельченного пигмента в олифе, изготовленной из растительных масел, способных к достаточно быстрому высыханию. Картина пишется чаще всего на холсте, но иногда и на картоне, дереве или металле. Холст или другую поверхность, на которой будет писаться картина, обычно предварительно . грунтуют, т. е. покрывают слоем мела, гипса или извести в смеси с клеем или маслом. Назначение грун-товки — придать поверхности характер, наиболее удобный для наложения масляных красок.

Сведения о масляной живописи можно найти еще в античных источниках, но широкое распространение она получила в эпоху Возрождения и до сих пор сохранила ведущую роль в технике создания наиболее значительных произведений живописи. Маслом написаны шедевры знаменитейших художников, таких, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Боттичелли, Тициан, Веласкес, Эль Греко, Ван Эйк, Рембрандт, Рубенс, Ван Дейк, Гейнсборо, Ф. А. Бруни, А. А. Иванов, К. П. Брюллов, И. К. Айвазовский, И. Е. Репин и др.

Акварельные картины создаются краской, разведенной на воде. Основой служит

высыхании образуется тончайшая прозрачная пленка карбоната натрия, которая закрепляет краски, делает окраску долговечной.

Техника а секко (по-итальянски а secco – сухо, сухим способом), приспособленная для росписи по уже просохшей штукатурке, довольно близка к технике темперы. Но, естествеыно, основой для росписи а секко служат только стены или потолки.

Пастель – живопись мягким цветным карандашом без оправы. Карандаш состоит из стертого в мелкий порошок пигмента с небольшой добавкой камеди (гуммиарабика или чегонибудь подобного), иногда с добавкой мела. Художник рисует такими карандашами на шероховатой бумаге, картоне или загрунтованном холсте. Красочный слой готовой картины обычно закрепляют, обрызгивая ее фиксативом (раствор камеди) с помощью пульверизатора. Пастель появилась, по-видимому, в конце XV века. Пастелью работали художники XVII и XVIII веков. В XIX веке пастель применяли французские художники Делакруа, Ренуар, Мане, Дега, а в России – А. Г. Венецианов, И. И. Левитан, В. А. Серов. В советское время – Кукрыниксы и др.

Витраж – картина из пластин цветного стекла, скрепленных по контуру рисунка свинцовыми полосками или каким-либо другим способом. Витражи в окнах и дверях широко применялись в средние века как элементы архитектуры храмов.

Мозаика – картина, выполненная из набора отдельных цветных элементов. В качестве элементов мозаики могут служить куски камня, керамической. плитки или смальты. Смальта

– цветное стекло, обычно приглушенное, т. е. лишенное прозрачности, Эти куски могут быть как правильной, так и неправильной формы. Обычно, однако, хотя бы одна поверхность каждого куска должна быть плоской.

Художник закрепляет цветиые элементы в слое извести или цемента, создавая соответствующий его замыслу рисунок и цвет изображения. С некоторого расстояния элементы мозаики или промежутки между ними перестают различаться глазом и картина воспринимается как единое целое.

21.3. Красящие вещества.

Какова бы ни была техника живописи, для нее необходимы те или иные красящие вещества, и притом некоторое количество разных веществ, достаточное, чтобы обеспечить богатство палитры художника. Правда, казалось бы, можно ограничиться и немногими, в пределе даже тремя, цветами и составить из них все остальные. Однако мы знаем, что даже при аддитивном смешении цветов чистота цвета, как пра-вило, уменьшается. А смешение красок ближе к субтрактивному смешению, приводящему к уменьшению и чистоты и светлоты цвета. Увеличение всей гаммы воспроизводимых цветов, иначе говоря расширение цветового охвата палитры, требует, чтобы в распоряжении художника было значительно больше, чем три краски.

Минеральные краски либо находят в готовом состоянии, либо приготовляют при том или ином технологическом процессе из природных материалов.

Человеку давно известна природная краска – охра, состоящая из гидроксилов железа с примесью алюмосиликатов. Цвет ее – от светло-желтого до красного в зависимости от содержания железа. Для производства красок могут использоваться химические соединения ряда металлов: кроме железа – медь, кобальт, свинец, ртуть, цинк. Например, красные краски; киноварь – сульфит ртути HgS, сурик – тетраоксид трисвинца Pb3O4; зеленая – изумрудная зелень Сг2О3·nН2О (где n = 1 ÷ 2) с примесью В2О3; синяя – алюминат кобальта СоАl2О4; белая – цинковые белила – оксид цинка ZnО.

Растительный и животный мир давал человеку довольно много органических красящих веществ. Синюю краску получали из сока индиго. Собственно индиго – не один какойнибудь вид растений, а целый род многолетних трав и полукустарников, растущих в тропическом климате. Некоторые виды индиго можно культивировать и в субтропиках. Сок живого растения бледно-желтого цвета. Но при брожении он синеет и в результате принимает прочный темно-синий цвет.

Драгоценную в древности краску – пурпур извлекали из желез некоторых переднежаберных моллюсков рода mures. Коричневую краску давала каракатица sepia. Название «сепия» перешло к самой краске.

Когда-то высоко ценилась красная краска, добываемая из насекомого кошениль. Кошениль разводили на одном из видов кактусов – нопале, собирали и высушивали. Один гектар плантации давал до 300 кг высушенной кошенили, которая и служила сырьем для красителя. Все же все естественные органические красители были очень дороги. И далеко не обеспечивали желательного набора цветов.

Синтетическое производство органических красок началось только в прошлом столетии.

В XIX веке вошел в употребление светильный газ. Его получали сухой перегонкой каменного угля. Производство газа быстро расширялось. Кроме газа, на газовых заводах получали побочные продукты, главным образом кокс и каменноугольную смолу. В коксе остро нуждалась черная металлургия, а смола сначала, не находила сбыта. Интенсивными исследованиями многие ученые (Рунге, Гоффман, Бутлеров, Зинин, Зелинский и др.) в значительной степени выяснили состав кзменноугольной смолы и выделили из нее ряд веществ, которые оказались полезными сами по себе, а главное, как сырье для многих ценных продуктов, в частности красителей.

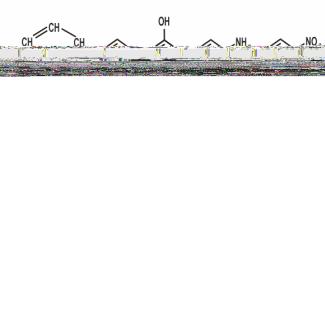

Основой многих из них служит бензол С6Н6 – простейший из ароматических углеводородов. Строение его молекулы показано на рис. 21.1. Поскольку бензольное кольцо входит в состав ряда органических соединений, его изображают упрощенно, как показано на рис. 21.1 (схема бензольного кольца).

Простейшие производные бензола – фенол С6Н5ОН (карболовая кислота), анилин С6Н5NH2, нитробензол СбН5NО2. Примером более сложных соединений могут служить ализарины: собственно ализарин, ализарин С, ализарин сафирол Б.

Рис. 21.1. Структура бензола и его производных.1 – бензол; 2 – схема бензольного кольца; 3

– фенол; 4 – анилин; 5 – нитробензол; 6 – ализарин; 7 – ализарин; 8 – ализарин сафирол Б

Все изображения на рис. 21.1 нужно понимать так: в вершинах шестиугольников находится радикал СН, так же как и там, где стороны соседних шестиугольников совпадают. В тех вершинах, к которым что-либо присоединено (О, ОН, NН2 и т. д.) вместо СН остается только С. См., например, формулу ализарина С14Н6О2(ОН)2. Промышленность органического синтеза началась с производства краснтелей, основой которого послужило получение анилина из нитробензола с помощью реакции Зинина:

С6Н5 – NO2 + 6Н = СбН5 – NН2 + 2Н2O.

Промышленный способ получения анилина заключается в восстановлении нитробензола металлами (обычно стружками чугуна) в кислой среде.

Анилин – один из важнейших продуктов химической промышленности. Мировое производство его около 700 тыс. т в год. Он служит исходным продуктом для получения ряда красящих веществ – анилновых красителей. В частности, на основе анилина было получено индиго, которое раньше добывали только из индигосодержащих растений.

Ализарин иногда применяют как красный краситель, а кроме того, как исходный продукт в производстве других красителей. Следует отметить, что из ализарина получают крапплак – пигмент, который до шестидесятых годов прошлого столетия добывали только из корней красильной марены, для получения которых разводились обширные плантации.

Каменноугольная смола служит исходным материалом для получения не только красителей, но и многих других продуктов: лекарств, например сульфаниламидных препаратов, взрывчатых веществ, различных высокомолекулярных соединений. Каменноугольная смола, которая некогда была побочным продуктом, чуть ли не отходом производства светильного газа, стала ценнейшим промежуточным сырьем для химической промышленности.

Сейчас художник имеет в своем распоряжении десятки красок, что позволяет ему точно воспроизвести цвет, соответствующий его замыслу, необходимую ему цветовую гамму, общий колорит картины.

Но, конечно, краски нужны не только живописцам. В количественном отношении необходимые для них краски составляют ничтожную долю всех производимых промышленностью красящих веществ. Их номенклатура чрезвычавно велика, и отличаются они не только по цвету, но и по назначению, по способу окрашивания и по материалу, который подлежит рашиванию. Мы уже упоминали, что, например, лакорасочные материалы выпускаются в нашей стране тысячами разных наименований и в количествах, исчисляемых миллионами тонн в год.

21.4. Цвет втеатре.

Театр переносит зрителя то в одну, то в другую обстановку. Сцена изображает то интерьер комнаты, то опушку леса, то пещеру, при этом важно, чтобы зритель верил в реальность этой обстановки. Здесь вся ответствённость ложится на плечи художникадекоратора. И конечно, декорации выполняются в цвете, который здесь, так же как и на картинах, помогает приблизить изображаемое к реальности и создать определенное настроение у зрителя.

Не может пренебрегать цветом и костюмер, выбирая одежду актеров. Наконец, широко использует эффекты смены цветов осветитель. Сёйчас в театре широко применяется цветное освещение. Можно воспроизвести, например, рассвет, изменяя не только освещенность, но и цветность освещения. Кроме того, сейчас широко применяется направленное освещение отдельных участков сцены, например, в соответствии с движением актера по сцене. Прожекторы снабжаются сменными светофильтрами, позволяющими быстро изменять цветность направленного света.

Исключительно эффектные постановки можно осуществлять с помощью люминесцентных красок. Ими можно окрашивать одежды и маски действующих лиц, чешую драконов и т. п. На темной сцене видны и действуют только сияющие такими красками люди, драконы и т. п. Они освещены ультрафиолетовым светом.

2.1.5. Светомузыка.

Эмоциональное воздействие музыки не меньше, чем воздействие цвета. И вот зародилась идея сочетать эффект смены цвета и музыку, создать синтетическое искусство – цветомузыку или, как теперь ее называют, светомузыку. Еще Ньютон считал, что каждому тону музыкальной гаммы соответствует один из семи цветов спектра, один из цветов радуги.

Конкретизируем такое, представление, взяв за основу семь тонов мажорной гаммы, начиная от ноты «до» первой октавы. Ноте «ля» на ней соответствует частота υλ = 440 Гц.

В темпериррранной хроматической гамме 12 нот,

немало энтузиастов-любителей и пропагандистов светомузыки, которые много делают для распространения нового вида искусства (8).

Любое светомузыкальное устройство должно иметь какую-то часть, задающую то или иное чередование цветных сигналов, и выходное оптическое устройство (ВОУ), проецирующее свет на экран или освещающее какие-нибудь объекты: стены, потолок, струи фонтана.

ВОУ могут быть весьма сложными системами, поскольку обычно в каждый данный момент проецируется не просто какое-нибудь одно цветное изображение, а некоторые фигуры, узоры, переливы света и цвета.

Задающая часть может быть либо светомузыкальным инструментом (СМИ), либо автоматической светомузыкальной установкой (АСМУ), работающей по определенной программе. При управлении светом с помощью СМИ партитура светового сопровождения музыкального произведения пишется ее создателем, которого можно назвать цветокомпозитором, вне какой-либо формальной связи с обычной музыкой.

При управлении с помощью АСМУ цвет приводится в некоторое однозначное соответствие с музыкой. Теория такого соответствия еще не разработана. Некоторые искусствоведы считают, что никакое однозначное соответствие не может прявести к результатам, имеющим достаточную художественную ценность. Однако многочисленные изобретатели разрабатывают разные варианты АСМУ и в той или иной степени осуществляют их. Примером может быть цветомузыкальная радиола «Гамма-Б» – обычный проигрыватель, снабженный экраном, на котором сменяются различные цвета (8). В продаже имеются сейчас аналогичные приборы, например цветомузыкальная приставка «Спектр-10» для цветового сопровождения звука, воспроизводимого тем или иным электронным устройством.

Заметим, что, в сущности, к светомузыке можно отнести и композицию, в которой цветовое сопровождение музыки поручается самой природе и, конечно, режиссеру и кинооператору. Весьма удачным получилось такое сочетание в документальном телевизионном фильме «Свет и цвет»: сменяющие друг друга пейзажи, вода, облака, горы, городские ансамбли показаны освещенными то утренним, то дневным светом под хорошо подобранную музыку. И во всем фильме ни одного слова.

21.6. Цвет в архитектуре.

Любой строительный материал – дерево, гранит, мрамор, кирпич – имеет какой-то цвет. Таким образом, цвет вошел в архитектуру уже при самом ее зарождении. Вместе с тем человек хотел, чтобы жилища и другие здания были не только прочными, не только наилучшим образом соответствовали своему назначению, но были еще красивымй. Поэтому архитектор решает не только чисто технические, но и эстетические задачи. Для их решения в распоряженин архитектора имеются два основных элемента: форма и цвет, точнее, их гармоническое сочетание.

Для фасада и внешних стен здания архитектор создает те или иные комбинации расцветки, сочетая разные по цвету материалы, например гранит и мрамор, красный и белый кирпич. Для разнообразия раскраски некоторых, как наружных, так и внутренних частей здания могут применяться и более сложные средства, например майолика. Это керамика с цветным рисунком, покрытым стеклообразным слоем, который сплавляется с изделием при его изготовлении, обеспечивая прочность рисунка. Применение майолики в архитектуре началось еще в странах Древнего Востока: в Египте и Вавилонии. В эпоху Возрождения майолика производилась в Италии, Испании, во Франции. В России она была известна уже в XI веке. Высокого расцвета архитектурная майолика Москвы и Ярославля достигла в XVII веке (наличники окон, фризы, изразцовые печи, фигуры святых).

Храмы, дворцы, общественные здания, а иногда и жилые дома богатых людей украшаются цветными изображениями, о технике которых мы уже говорили: витраж, мозаика, фреска, а секко, клеевая живопись.

Наконец, в архитектуре широко применяется сплошное окрашивание внешних и внутренних стен, крыш, потолков и полов. Часто такое окрашивание даже необходимо для предохранения поверхности от агрессивного воздействия воздуха, влаги и т. п. Железную крышу просто нельзя не покрыть слоем краски, разведенной в олифе. Но лакокрасочному покрытию можно придать любой цвет, что и используется для решения эстетических задач.

Внашей стране в помощь архитектору изданы специальные атласы цветов. В 1937 г. Всесоюзной академией архитектуры был выпущен атлас архитектурных цветов. В атласе даны образцы накрасок, применяемых в архитектуре, и приведены рецепты соответствующих красок.

Вприменении красок в архитектуре есть своя специфика, хорошо известная опытному архитектору. Так, например, архитекторы приписывают каждому цвету некоторую «тяжесть». Проще всего «тяжесть» демонстрируется на ахроматических цветах: темно-серый цвет тяжелее светло-серого. Если верхнюю часть стены сделать значительно темнее нижней, получается неприятное впечатление неустойчивости, Кажется, что верхняя тяжелая часть может раздавить нижнюю (2).

Различают также цвета теплые и холодные. Может быть, несколько упрощенно можно сказать, что цвета длинноволновой части спектра воспринимаются как теплые, а коротковолновой – как холодные. Здесь видна непосредственная связь с тем, что мы уже говорили об освещении: красноватые источники света создают теплое освещение, «слишком» белые или грлубоватые – холодное.

21.7 Гармония красок.

Сочетание красок во фреске, орнаменте или просто на разных участках поверхности (стены, потолок) может быть приятным или неприятным, режущим глаз. Поэтому уже давно делаются попытки построить теорию гармонии красок. В начале прошлого столетия Иоганн Вольфганг Гете опубликовал «Учение о цветах», в котором определял эмоциональное воздействие на человека отдельных цветов и их сочетаний.

В 1886 г. вышла работа Э. В. Брюкке «Теория цветов, обработанная для применения в области искусства». В ней автор, обращаясь к цветовому кругу (типа круга Ньютона), старается установить закономерности восприятия сочетаний цветов в зависимости от их взаимных расстояний на этом круге. Несколько позже Бецольд, во многом повторяя положения Брюкке, указывает на необходимость при решении вопроса о гармонии цвтов учитывать область ее применения: одни закономерности для живописи, другие для декоративного искусства. В. Оствальд тоже создал свою теорию цветовых сочетаний; напомним, что сго атлас цветов (см. главу 11) во всех изданиях назывался «Руководство по цветовой гармонии».

Мы ограничимея только описанием простейшей схемы построения систем гармонии красок, схемы, которая в той или иной мере использовалась в конкретных системах. Построим цветовой круг по схеме Ньютона, разделив его на 12 равных секторов. Пусть в тот сектор, в котором на часах стоит 1 ч, будет помещен красный цвет, где 2 ч – оранжевый, затем желтый, желто-зеленый, зеленый и т. д. до пурпурно-фиолетового –11 ч .и пурпурнокрасного – 12 ч. Гармоничными парами считаются цвета, стоящие на диаметрально противоположных местах: если некоторый цвет считать первым, гармонировать с ним будет седьмой. Дело сводится к условию, что гармонируют взаимнодополнительные цвета. Чтобы найти гармоничное сочетание трех цветов (триада), нужно от одного избранного цвета отсчитать в одну и в другую сторону пятые цвета. Гармоничные цвета триады лежат в вершинах правильного треугольника.

Нетрудно найти слабые места такой системы. Основной недостаток ее в том, что она учитывает только одну составляющую цвета – доминирующую длину волны. Но весь цвет – величина трехмерная. Задача гармонии цвета не может быть решена в одном измерении. Нет ответа на вопрос о том, как влияют на гармоничность сочетания чистота и светлота цвета. И как быть с ахроматическими цветами?