- •Эпителиальная ткань

- •Ткани внутренней среды кровь

- •Различные виды соединительной ткани

- •Хрящевая ткань

- •Эластическая хрящевая ткань

- •Волокнистая хрящевая ткань

- •Костная ткань

- •Клеточные элементы костной ткани

- •Мышечные ткани

- •Нервная ткань

- •Морфологический(учитывает строение и кол-во отростков).

- •Функциональный. Согласно функциональной классификации, нейроны подразделяются на несколько разновидностей в соответствии с выполняемой функцией и расположением в рефлекторной дуге.

- •Нервные волокна

Клеточные элементы костной ткани

Главными клетками являются: остеобласты, остеоциты, остеокласты.

Остеобласты.

Представляют собой молодые, в то же время частично дифференцированные клетки, участвующих в образовании органического матрикса костной ткани и последующим его обызвествлением.

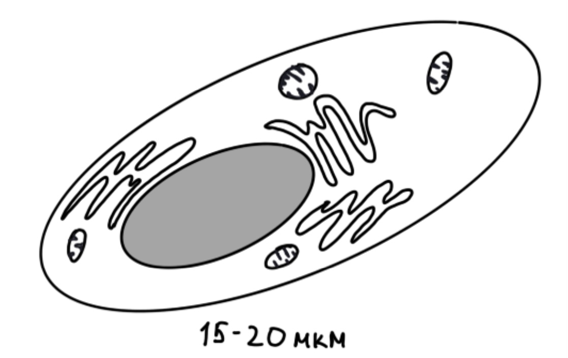

Форма вариабельная: от уплощенной до цилиндрической. Средний размер: 15-20 мкм. Чем активнее в функциональном плане, тем больший размер и форму он имеет. Чаще всего клетки овальные. Содержат крупное, овальное, светлое, гипохромное ядро (преобладает эухроматид). Цитоплазма слабо базофильная(голубой). Характеризуется прекрасной степенью развития органелл синтеза. Цитоплазма пронизана канальцами гранулярной ЭПС, хорошо представлен к. Гольджи, есть свободные рибосомы и лизосомы. Данные клетки располагаются в комбиальном слое надкостницы, в эндосте(внутренняя надкостница), в гаверсовых каналах остеонов. Функция: продукция органического матрикса костной ткани: преколлагена, ГАГ, протеугликанов, гликопротеинов и последующее их минерализация (обызвествление). Так, при участии фермента щелочной фосфатазы, изобилии содержащегося в цитоплазме остеобласта, последний расщепляет глицерофосфат кальция, поступающий из крови на сахара и фосфаты. Образующиеся фосфаты участвуют в осаждении солей кальция на органической коллагеновой матрице костной ткани, делая её твёрдой и прочной. Активность остеобластов находится по регулирующим гормональным влиянием С клеток щитовидной железы – кальцитониноциты. С клетки вырабатывают гормон териокальцитонин, повышающий активность остеобласта. Под действием этого гормона остеобласт усиленно вырабатывает органический матрикс, при этом Са начинает активно выходить из плазмы крови в кость, для того, чтобы обеспечить минерализацию строящейся матрицы. Остеоциты

Представляют

собой конечную стадию (диффенетивную)

развития клеток остеобластического

дифферона.

Представляют

собой конечную стадию (диффенетивную)

развития клеток остеобластического

дифферона.

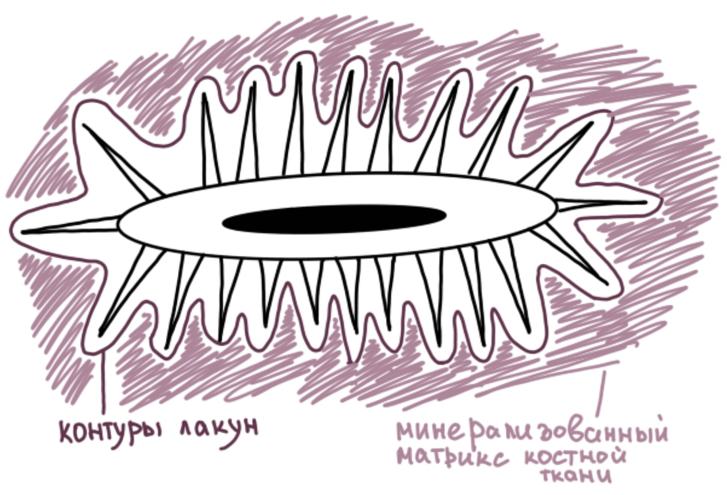

Клетка характеризуется овальной формой, достаточно крупным овальным гиперхромным ядром(тёмное), слабой степенью развития органелл, за исключением элементов цитоскелета, характеризуется наличием многочисленных отростков, представляющих собой выросты цитолеммы. Важной отличительной особенностью остеоцитов является их расположение в особых полостях, которые носят название лакуны.Причем контуры лакун в точности повторяют контуры самого остеоцита. То есть лакуна – полость, внутри которой располагается остеоцит с его отростками и тканевая жидкость. Все, что вокруг лакуны представляет собой минерализованный матрикс костной ткани. Отростки соседних остеоцитов контактируют друг с другом, в прочем как и все лакуны, соединяются друг с другом. В результате чего! в костной ткани образуется внутренняя единая система костных канальцев, анастамозирующих друг с другом и с перикапилярным пространством кровеносных сосудов. ФУНКЦИИ:

Стромальная(опорная) наряду с волокнами, участвует в образовании прочной структуры костной ткани, это конечная стадия развития, когда они стали высоко дифференцированными, у них прекратилась пролиферативная активность, перестали делиться, вырабатывать матрикс костной ткани и замуровались в саму костную ткань и наряду с волокнами участвуют в образовании её прочной структуры (стромы).

Остеоциты участвуют в регуляции минерального обмена. В частности кальция и фосфора приводя в движение тканевую жидкость находящуюся в лакунах. У этих клеток хорошо развит цитоскелет. Это клетки отросчатой формы. А значит, их отростки могут приводиться в движение цитоскелетом и двигать тканевую жидкость по лакунам, по единой системе канальцев. Эта жидкость циркулирует по всей кости, сообщается в кровеносными сосудами, с капиллярами и выводит из костной ткани, образующийся при распаде кости кальций и фосфор. После чего он попадет в кровоток(в плазму крови).

Участвуют в регенерации(обновлении) костной ткани благодаря движению тканевой жидкости и растворенным там веществам.

Остеоциты располагаются в косной ткани. Входят в сосав костных пластинок. Замуровываются в костную ткань. Остеокласты

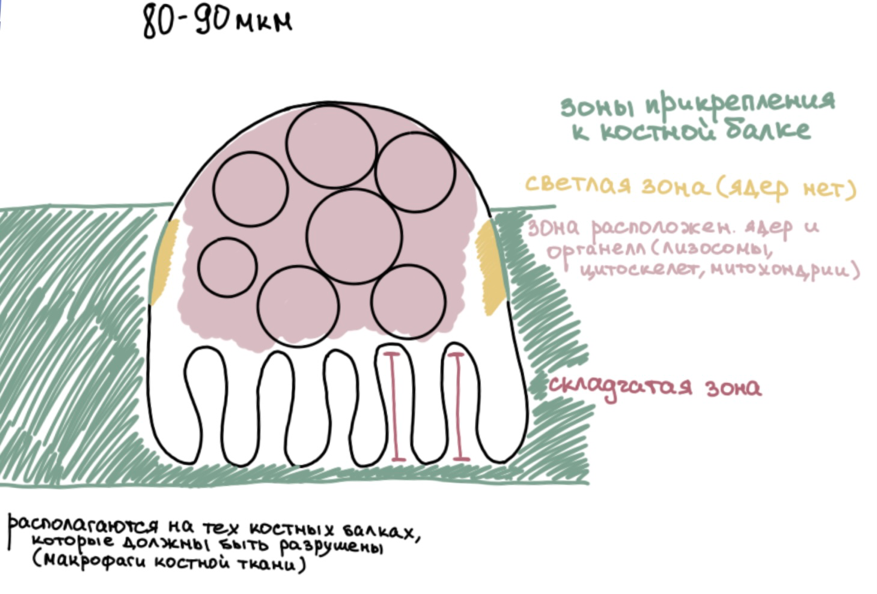

Т ип

условных клеток. Это постклеточные

структуры –симпласты.

Представляют

собой диффенетивную стадию развития

клеток второго дифферона и образуются

при слиянии моноцитов периферической

крови. Остеокласты имеют достаточно

большой, крупный размер 80-90 мкм,

характеризуются наличием многочисленных

ядер в цитоплазме – свидетельство о

том, что скорее всего это постклеточная

структура. Имеют куполообразную форму,

в их составе можно выделить несколько

зон:

ип

условных клеток. Это постклеточные

структуры –симпласты.

Представляют

собой диффенетивную стадию развития

клеток второго дифферона и образуются

при слиянии моноцитов периферической

крови. Остеокласты имеют достаточно

большой, крупный размер 80-90 мкм,

характеризуются наличием многочисленных

ядер в цитоплазме – свидетельство о

том, что скорее всего это постклеточная

структура. Имеют куполообразную форму,

в их составе можно выделить несколько

зон:

Зона гофрированной каёмки (или складчатая зона). Представляет собой складчатую поверхность остеокласта в том месте, где остеокласт собирается разрушать костную ткань То есть он сам образует здесь многочисленные складки увеличивающие обменную поверхность остеокласта.

Зона расположения ядер и основных органелл остеокласта. Среди органелл в составе остеокласта лучше всего развит аппарат внутриклеточного пищеварения – лизосомы. Присутствует цитоскелет, митохондрии, небольшое количество органелл синтеза.

Светлая зона. Располагается на латеральных участках остеокласта Характеризуется отсутствием ядер (т.е. они концентрируются в центре. 30-40-50 ядер может содержать, НО все будут в центре). В светлых зонах с наружной поверхности соответствуют зоны гермитизации- зоны акклюзии. Эти зоны представляют собой плотные контакты, при помощи которых остеокласт прикрепляется к костной балке и герметизирует место своей будущей работы. То есть при таком прочном прикреплении к костной балке остеокласт не даёт возможность работающим ферментам, которые он будет выделять, выходить за пределы в зоны разрушения.

Остеокласты располагаются на тех участках костной ткани – костных балках, которые должны быть разрушены. Представляют собой макрофаги костной ткани. Активность которых находится под регулирующим влиянием как тириокальцитонина, так и паратериодного гормона. Тириокальцитонин подавляет работу остеокласта, паратериодгый гормон стимулирует работу остеокласта.

В месте разрушения будущих костных балок наблюдается скопление остеокластов, которые формируют гофрированную каёмку, а так же зоны герметизации костной ткани, после чего остеокласты начинают интенсивно вырабатывать углекислый газ «дышать», а так же секретировать фермент карбоангидразу. Данный фермент способствует связывании углекислого газа и воды, что приводит к образованию угольной кислоты (Н2СО3). Угольная кислота отщепляет кристаллы гидроксиапатита(от органической матрицы)и растворяет его . Образующиеся вещества ( кальций, фосфор и др) по лакунарной системе поступают в плазму крови. После чего остеокласт начинает интенсивно выделять протеулитические лизосомальные ферменты в области гофрированной каемки, чтобы (разрушить)растворить оставшуюся органическую матрицу костной ткани (т.е. твёрдые в-ва разрушаются минеральной кислотой (Н2СО3), а органическая мягкая матрица разрушается лизосомальными ферментами, именно поэтому у остеокластов и развиты лучше всего лизосомы.)

Один остеокласт способен разрушить такое кол-во костной ткани, сколько образуется 10-100 клетками остеобласта(т.е. огромное кол-во костной ткани может разрушить 1 остеокласт.). От 10-100 остеокластов необходимо, чтобы синтезировать такое кол-в костной ткани, сколько может разрушить 1н остеобласт.

В костной ткани присутствует 2 клеточных дифферона с различными функциями: 1 Дифферон остеоцит созидает(образует) костную ткань. 2 Дифферон остеокласт способствует разрушению костной ткани.

Оба процесса находятся в постоянном неразрывном взаимодействии и балансируют друг друга.

КЛАССИФИКАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

В настоящее время принято выделять 4 разновидности костной ткани: 1. Грубоволокнистая или ретикулофиброзная. 2. Пластинчатая костная ткань. Делится на компактное и губчатое вещество, но это не виды костной ткани, это вещество в пластинчатой костной ткани. 3. Дентинная костная ткань(дентин) 4. Цемент.

Грубоволокнистая или ретикулофиброзная

Встречается в заросших швах черепа, в местах регенерации костной ткани (в костных мозолях), у плода на месте образования плоских костей, в апофизах– т.е. бугорках на костях. ХАРАКТЕРИСТИКА

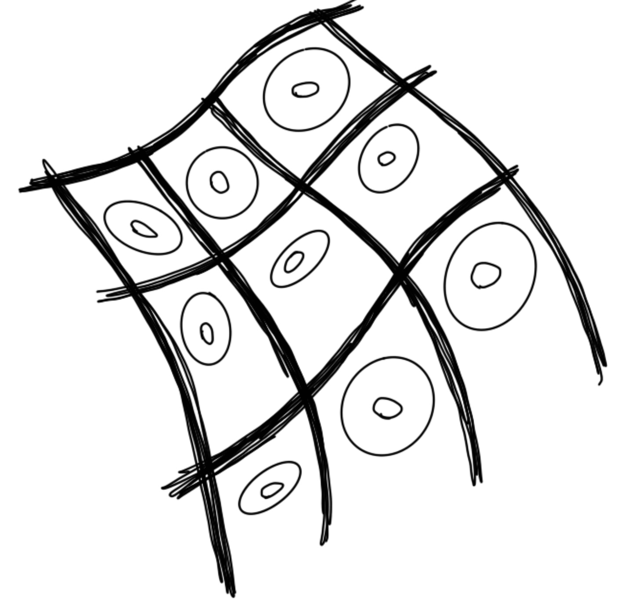

Грубоволокнистая

костная ткань состоит из толстых

беспорядочно лежащих пучков оссеиновых

волокон, между которыми в лакунах

располагаются костные клетки остеоциты

и достаточно большое количество

оссеомукоида. Благодаря такому рыхлому

расположению волокон, большого кол-ва

клеток и оссеомукоида данная ткань не

может претендовать на роль прочной

ткани и представляет собой по сути

матрицу для формирования на её месте в

будущем более прочных разновидностей

костной ткани, частности пластинчатой.

Грубоволокнистая

костная ткань состоит из толстых

беспорядочно лежащих пучков оссеиновых

волокон, между которыми в лакунах

располагаются костные клетки остеоциты

и достаточно большое количество

оссеомукоида. Благодаря такому рыхлому

расположению волокон, большого кол-ва

клеток и оссеомукоида данная ткань не

может претендовать на роль прочной

ткани и представляет собой по сути

матрицу для формирования на её месте в

будущем более прочных разновидностей

костной ткани, частности пластинчатой.

Пластинчатая костная ткань

Является основной, из неё состоят практически все отделы костей как органа. Встречается и в длинных трубчатых костях, и в плоских, и во всех остальных.

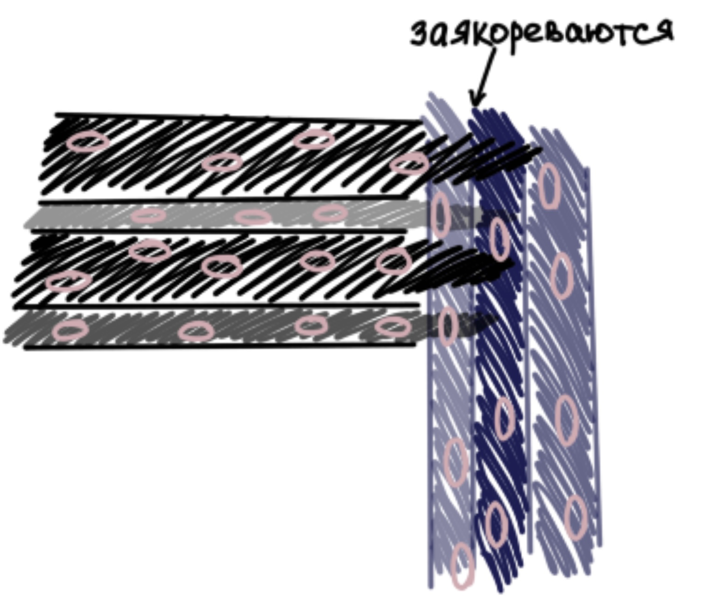

С труктурно

функциональной единицей пластинчатой

костной ткани является костная пластинка.

Она представляет собой структуру,

состоящую из плотных параллельно лежащих

друг к другу оссеиновых волокон, между

которыми располагаются остеоциты и

небольшое количество оссеомукоида.

Волокна в одной пластинке лежат

параллельно друг другу, но ели посмотреть

на расположение волокон соседних

пластинок, то можно увидеть, что она

располагаются практически под прямым

углом друг к другу, при этом волокна

одной пластинки проникают между волокнами

другой пластинки, как бы заякориваются

в них, создавая дополнительную прочность

костной ткани.

Если костные пластинки

лежат рядом друг с другом и между ними

нет полостей, говорят о компактном

веществе пластинчатой костной ткани.

Если между соседними пластинками

образуются полости «зазоры», речь ведут

о губчатом веществе пластинчатой костной

ткани, то есть в губчатом веществе

пластинки располагаются более рыхло.

Дентинная

костная ткань

труктурно

функциональной единицей пластинчатой

костной ткани является костная пластинка.

Она представляет собой структуру,

состоящую из плотных параллельно лежащих

друг к другу оссеиновых волокон, между

которыми располагаются остеоциты и

небольшое количество оссеомукоида.

Волокна в одной пластинке лежат

параллельно друг другу, но ели посмотреть

на расположение волокон соседних

пластинок, то можно увидеть, что она

располагаются практически под прямым

углом друг к другу, при этом волокна

одной пластинки проникают между волокнами

другой пластинки, как бы заякориваются

в них, создавая дополнительную прочность

костной ткани.

Если костные пластинки

лежат рядом друг с другом и между ними

нет полостей, говорят о компактном

веществе пластинчатой костной ткани.

Если между соседними пластинками

образуются полости «зазоры», речь ведут

о губчатом веществе пластинчатой костной

ткани, то есть в губчатом веществе

пластинки располагаются более рыхло.

Дентинная

костная ткань

Является основной формообразующей тканью зуба. Из неё состоит коронковая часть зуба, шейка и корни. Снаружи от дентина в коронке находится эмаль, а снаружи от дентина в корнях находится цемент. В составе органического матрикса и дентина и цемента находятся коллагеновые белки, связанные с солями кальция. Почему эмаль не является костной тканью? Ведь эмаль намного прочнее, чем обычная костная ткань, чем дентин и цемент. Степень минерализации эмали порядка 95-97%, степень минерализации в костной ткани (дентине, цементе) порядка 70%. Так как в её органической матрице находятся не коллагеновые белки(как в костной), а особые белки- энамелины и амелогенин.

КОСТЬ КАК ОРГАН

С наружи

покрыта надкостницей, в составе которой

выделяется 2 слоя:

1) наружный

– фиброзный,

состоит из плотной волокнистой

соединительной ткани и выполняет

преимущественно опорную и защитную

функцию.

2) внутренний

слой называют комбиальным, остеогенным

или сосудистым.

Состоит из рыхлой волокнистой

соединительной ткани. Содержит в себе

кровеносные сосуды, миелиновые и

безмиелиновые нервные волокна, а так

же большое кол-во малодифференцированных

клеток (как остеогенные клетки, так и

остеобласты).

Функция:

1. Трофическая,

2.Участие в оппозиционном росте

кости(методом наложения). За счет

отложения новых порций костной ткани

по периферии сразу под надкостницей.

3.

Участие в регенерации кости.

наружи

покрыта надкостницей, в составе которой

выделяется 2 слоя:

1) наружный

– фиброзный,

состоит из плотной волокнистой

соединительной ткани и выполняет

преимущественно опорную и защитную

функцию.

2) внутренний

слой называют комбиальным, остеогенным

или сосудистым.

Состоит из рыхлой волокнистой

соединительной ткани. Содержит в себе

кровеносные сосуды, миелиновые и

безмиелиновые нервные волокна, а так

же большое кол-во малодифференцированных

клеток (как остеогенные клетки, так и

остеобласты).

Функция:

1. Трофическая,

2.Участие в оппозиционном росте

кости(методом наложения). За счет

отложения новых порций костной ткани

по периферии сразу под надкостницей.

3.

Участие в регенерации кости.

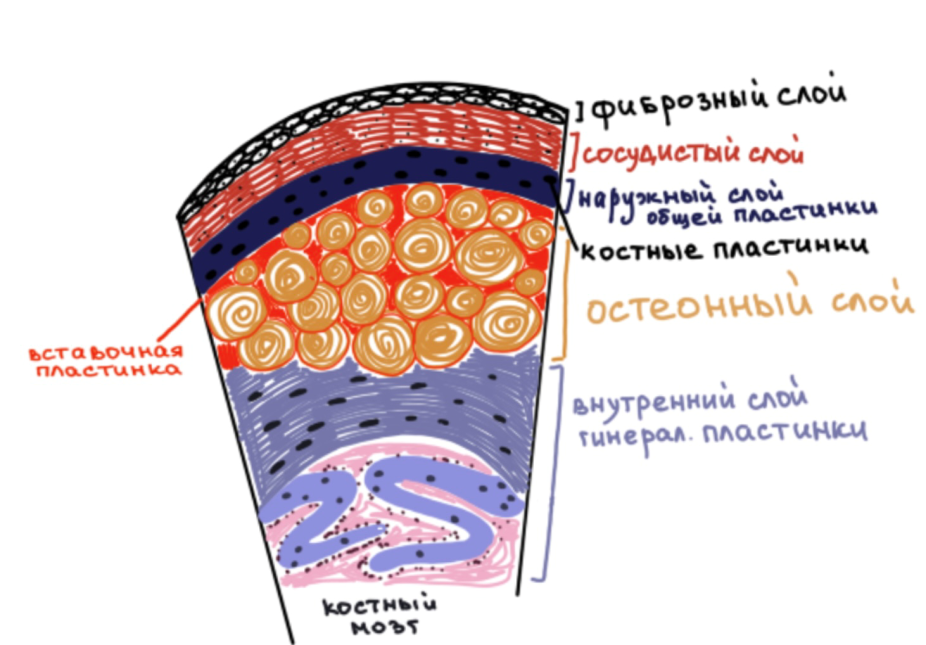

Под надкостницей располагается костная ткань, в составе которой можно выделить несколько слоёв: 1) самым наружным слоем является наружный слой общих или генеральных пластин. Характеризуется наличием костных пластинок с большим радиусом и диаметром кривизны. При этом костные пластинки не образуют полных колец вокруг костно-мозговой полости и черепицеобразно (накладываются) наслаиваются друг на друга. 2) остеонный слой или слой гаверсовых систем. Это основной слой. Остеон представляет собой структурно-функциональную единицу компактного вещества пластинчатой костной ткани, состоящую из цилиндрической формы костных пластинок, вставленных на подобии матрёшки друг в друга. Внутри каждого остеона находится полость, которая называется канал остеона или гаверсов канал. Между соседними остеонами располагаются вставочные пластинки, которые представляют собой фрагменты разрушенных остеонов. В то время как вокруг каждого остеона на границе его с другими остеонами находится спаечная линия (цементирующая линия), состоящая в основном из остеомукоида. (дополнительно говорят: в составе костных пластинок остеонов находятся остеоциты, между остеоцитами и оссеиновыми волокнами оссеомукоид. Все костные пластинки, какую бы форму они не имели, где бы не находились имеют одинаковое строение – оссеиновые волокна, остеоциты и оссеомукоид.). Почему в этом слое костные пластинки имеют цилиндрическую форму ?еще и вставлены 1 в другую? – такой вид костных пластинок обусловлен отложением матрикса костной ткани и последующим его обызвествлением вокруг кровеносных сосудов, так как внутри каждого остеона в гаверсовом канале проходят кровеносные сосуды и нервы, окруженные рыхлой волокнистой соединительной тканью, несущей в себе малодифференцированные костные клетки, участвующие в построении органической матрицы кости и её обызвествлением вокруг сосудов. Таким образом кость имеет возможность расти не только оппозиционно, но и интерстициально, за счет малодифференцированных клеток в канале остеона. 3)Внутренний слой генеральных пластинок. Характеризуется наличием в костных пластинках меньшего радиуса и диаметра кривизны, которые как правило образуют полноценные кольца вокруг костно-мозговой полости. Внутренний слой приближаясь к костно-мозговой полости начинает из компактного вещества переходить в губчатое. То есть костные пластинки начинают расслаиваться и между ними появляются полости. Изнутри губчатое вещество выстлано внутренней надкостницей или эндостом. Он содержит небольшое кол-во фибрилл(по сути коллагеновых волокон), больше содержит аморфного вещества и малодифференцированных клеток – а именно, остеогенных клеток, за счет которых может происходить внутренний рост и регенерация костей. Внутри костно-мозговых полостей располагается костный мозг – либо желтый, либо красных. В зависимости от того какая эта кость и какой возрастной период кости.

ВИДЫ ОСТЕОГИСТОГЕНЕЗА (то есть развитие костной ткани)

Прямой характеризуется развитием кости сразу из мезенхимы. Характерен для образования плоских костей.

Непрямой характерен для развития трубчатых костей. При этом кость образуется на месте предшествующей геалиновой матрицы. То есть из мезенхимы сначала строится хрящ в виде будущей кости а потом этот хрящ подвергается перестройке- окостенению.

СТАДИИ ПРЯМОГО ОСТЕОГИСТОГЕНЕЗА 1. Стадия скелетогенного островка. В месте образования будущей кости(плоской- кости черепа, челюстей) группируются клетки мезенхимы имеющие потенциал к развитию костной ткани 2. Остеоидная (стадия остеоида). В этой стадии мезенхимные клетки дифференцируются в преостеобласты и остеобласты, которые начинают секретировать органическую матрицу будущей кости. Органическая оксифильная масса (Розовая)носит название остеоида. Преостеобласты, остеокласты начинают вырабатывать коллаген, ГАГ, протеугликаны, гликопротеины. 3. Стадия минерализации остеоида - остеобласты ферментами щелочной фосфотазы расщепляют глицерофосфат кальция на углеводы и фосфаты. Фосфаты участвуют в осаждении кальция на органической матрице- обызвествление, минерализация. 4. Стадия образования первичной кости - образуется грубоволокнистая - ретикулофиброзная костная ткань - первичная кость 5. Стадия образования вторичной кости(пластинчатой). При Непрямом остеогистогенезе на месте развития будущих трубчатых костей сначала формируется геалиновая матрица будущей кости. Которая снаружи покрывается надхрящницей, то есть формируется классический хрящ как орган. Надхрящница под ней хрящ. В будущем в центре диафиза (тело кости) клетки надхрящницы дифференцируются в костные клетки, которые начинают продуцировать в костную ткань. По сути под надхрящницей начинается образование костной ткани в области тела, она покрывает снаружи диафиз в виде перехондральной костной манжетки (вокруг хряща). Перехондральная костная манжетка разрушает кровеносные сосуды и не дает хрящу диафиза получать питательные вещества, то есть обрывает все проходы для питательных веществ. В результате, хрящ, находящийся в диафизе, подвергается разрушению- омертвление. В будущем надхрящница переходит в надкостницу, из надкостницы пробуравливая отверстие в перехондральной костной манжетке внутрь разрушающегося хрящевого хряща проходят остеокласты. Это макрофаги костной ткани, которые в перехондриальной костной манжетке сверлят отверстие и проходят внутрь. Через эти отверстия из надкостницы внутрь диафиза проникают кровеносные сосуды и остеобласты, которые начинают образовывать кость внутри диафиза- хрящ разрушается, на его месте образуется кость - эндохондральное окостенение (внутри хряща). Чуть позже процессы окостенения в виде ядер окостенения происходят в эпифизах (концах кости). Где хрящевые клетки начинают видоизменяться и постепенно превращаться в костные Клетки. Дольше всего в неизменном виде (хрящевом) остаются метафизы- границы между диафизом и эпифизом. Данные участки называются метаэпифизарными пластинками роста . Именно за счёт деления хрящевых клеток отложения ими матрицы хрящевой ткани кости имеют возможность расти в длину- до 20-21 года. В метаэпифизарных пластинках роста можно выделить несколько зон клеток. Так, в направлении от эпифиза к диафизу можно выделить несколько зон: зону интактного хряща(нетронутого), зона столбчатого хряща(где хрящевые клетки выстраиваются в виде монетных столбиков), зона пузырчатого, разрушающегося хряща. Метаэпифизарные пластинки чувствительны к влиянию половых стероидов. Именно половые гормоны, которые начинают активно вырабатываться с периода полового созревания, способствуют созреванию костной ткани и постепенному закрытию зон роста(т.е. превращение хрящевой ткани в костную). РЕГЕНЕРАЦИЯ Бывает как физиологическая, так и репаративная (посттравматическая).

Физиологическая идет очень медленно(т.е. это обновление структур и функций, которые изнашиваются, утрачиваются в ходе естественной жизнедеятельности). На полное обновление и перестройку костной ткани (кости) уходит 10-15 лет – полностью обновляется. В посттравматической регенерации, то есть на месте перелома можно выделить несколько условных стадий заживления(стадии регенерации): 1) Деструктивная(деструкция – разрушение). Разрушается кость, костные пластинки, надкостница, разминаются мягкие ткани, рвутся кровеносные сосуды. Между костными отломками изливается кровь – образуется гематогенный сгусток. 2) Стадия раннего восстановления. В кровяном сгустке повышается активность остеокластов, которые начинают зачищать место повреждения, то есть разрушают, переваривают фрагменты сломанных костей, костных пластинок. 3) Стадия образования первичной костной мозоли (образование либо хрящевой, либо грубоволокнистой костной ткани). Если на месте повреждения сформируется хрящевая ткань, образуется ложный сустав, потом человек вроде бы прошёл восстановительный период, делаются рентгеновские снимки, а там не кость, а хрящ, это требует оперативное вмешательство. Этот хрящ выдалбливают, и кости вновь начинают сопоставлять. Поэтому в норме между костями должна сформироваться именно костная мозоль из грубоволокнистой костной ткани, а для этого очень важно, чтобы в тканях было высокое напряжение О2, а не СО2. А это возможно только при грамотном сопоставлении костных отломков, то есть произвести репозицию и в последующем иммобилизацию, то есть обездвижение костных отломков. Если они начнут «гулять» в месте перелома, то в ткани будет повышаться напряжение СО2, и может сформироваться ложный сустав. 4) Стадия образования вторичной костной мозоли. Грубоволокнистая костная ткань переходит в пластинчатую. 5) Стадия ремоделирования костной мозоли. Т.е. излишки костной ткани (сама мозоль) исчезает. Опять же под действием остеокластов. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ. 1) Физическая активность- усиливающая приток крови. 2) Пьезоэлектрический эффект. 3) Гормоны – териокальцитонин, паратериоидный гормон, гормоны Т3 и Т4 самой щитовидной железы (триёт тирозин и тетраёт тирозин), соматотропин(или гормон роста гипофиза), половые стероиды(гормоны). 4) Ростовые факторы. Эпидермальный фактор роста, фактор роста нервов. 5) Витамины: витамин С- способствует коллагенообразованию, витамин Д – способствует усвоению Са в костях, витамин А – способствует росту кости и её созреванию(обызвествлению). 6) Полноценное питание. Сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, макро и микро элементам.

Пьезоэлектрический эффект

Пьезоэлектрический эффект возникает в костной ткани (в костных пластинках) при действии физической нагрузки и земной гравитации (сил притяжения). Когда Биологический организм находится в условиях невесомости или долго обездвижен, пьезоэлектрический эффект значительно уменьшается и может сводится к нулю.

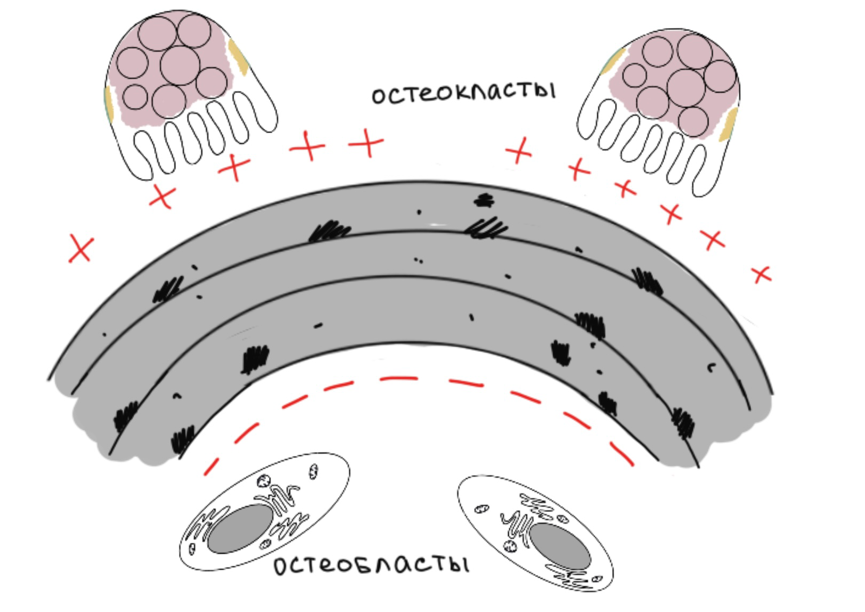

С уть

пьезоэлектрического эффекта заключается

в том, что в условиях действия земного

притяжения и физической нагрузки костные

пластинки начинают микроскопически

изгибаться, т.е. они не прямые, а изогнутые.

В результате чего на выпуклой и вогнутой

поверхностях костной пластинки возникает

различный электрический заряд. Так на

выпуклой поверхности формируется

положительный электрический заряд, а

на вогнутой отрицательный. К положительному

заряду тропны остеокласты

(т.е. остеокласты любят положительный

заряд, тропны к нему, они мигрируют

сюда). К отрицательному заряду тропны

остеобласты

(т.е. им больше нравится отрицательный

заряд). Таким образом при наличии

пьезоэлектрического эффекта в костной

ткани работают как остеокласты так и

остеобласты, контролируя работу друг

друга (т.е. их работа находится в

равновесии, они сбалансированны).

уть

пьезоэлектрического эффекта заключается

в том, что в условиях действия земного

притяжения и физической нагрузки костные

пластинки начинают микроскопически

изгибаться, т.е. они не прямые, а изогнутые.

В результате чего на выпуклой и вогнутой

поверхностях костной пластинки возникает

различный электрический заряд. Так на

выпуклой поверхности формируется

положительный электрический заряд, а

на вогнутой отрицательный. К положительному

заряду тропны остеокласты

(т.е. остеокласты любят положительный

заряд, тропны к нему, они мигрируют

сюда). К отрицательному заряду тропны

остеобласты

(т.е. им больше нравится отрицательный

заряд). Таким образом при наличии

пьезоэлектрического эффекта в костной

ткани работают как остеокласты так и

остеобласты, контролируя работу друг

друга (т.е. их работа находится в

равновесии, они сбалансированны).

Учеными было установлено, что при снижении пьезоэлектрического эффекта, при его подавлении, происходит активация остеокластических элементов (остеокластов), которые вызывают резорбцию костей (разрушение). Именно поэтому космонавты, которые прилетают обратно на Землю, спускаются на своих спускаемых аппаратах, если они долго находились на околоземной орбите, практически обездвижены, их выносят на носилках из спускаемых аппаратов и они в течении достаточного длительного времени проходят реабилитационный период (потому что при снижении пьезоэлектрического эффекта в условиях невесомости, химический состав их костей конечно же стал другим, активно работали остеокласты, они вымывали из костей кальций, фосфор и клетки конечно же изменились).

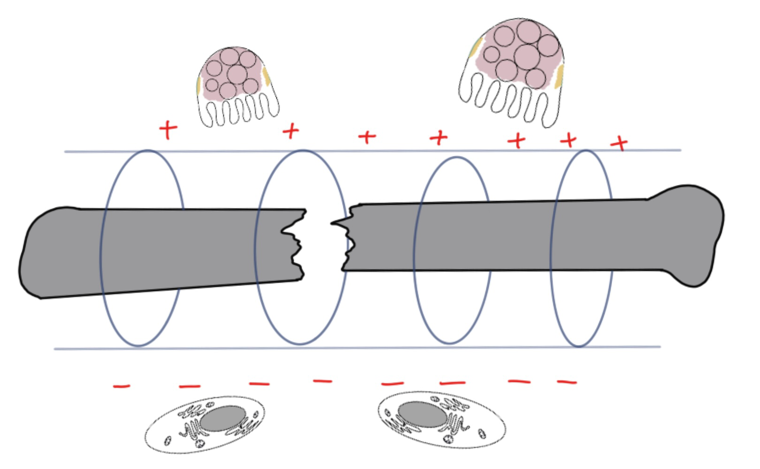

Пьезоэлектрический эффект используется в травматологии и ортопедии, например, при лечение переломов в травматологии, а в ортопедии, например, при удлинении конечностей.

Метод называется компрессионно-дистракционный металоостеосинтез, или использование и Илизарова:

Н а

фрагменты сломанной кости надевают и

закрепляют кольца и стягивают их спицами,

при помощи колец и спиц кость можно как

растягивать, так и сжимать. Когда

производят растягивание кости усиливают

положительный заряд, т.е вызвать усиленную

работу остеокластов. Когда кость

сдавливают, стягивают (болтами, спицами),

усиливают работу остеобластов, т.е

усиливают работу отрицательного заряда.

Регулируя активность тех или иных клеток

производится регуляция процесса

костеообразования т.е. созидания,

разрушения, иными словами ремоделирование

кости, костной ткани.

а

фрагменты сломанной кости надевают и

закрепляют кольца и стягивают их спицами,

при помощи колец и спиц кость можно как

растягивать, так и сжимать. Когда

производят растягивание кости усиливают

положительный заряд, т.е вызвать усиленную

работу остеокластов. Когда кость

сдавливают, стягивают (болтами, спицами),

усиливают работу остеобластов, т.е

усиливают работу отрицательного заряда.

Регулируя активность тех или иных клеток

производится регуляция процесса

костеообразования т.е. созидания,

разрушения, иными словами ремоделирование

кости, костной ткани.

Пьезоэлектрический эффект – разнозаряженность костных пластинок на их выпуклой и вогнутой стенке.