- •Эпителиальная ткань

- •Ткани внутренней среды кровь

- •Различные виды соединительной ткани

- •Хрящевая ткань

- •Эластическая хрящевая ткань

- •Волокнистая хрящевая ткань

- •Костная ткань

- •Клеточные элементы костной ткани

- •Мышечные ткани

- •Нервная ткань

- •Морфологический(учитывает строение и кол-во отростков).

- •Функциональный. Согласно функциональной классификации, нейроны подразделяются на несколько разновидностей в соответствии с выполняемой функцией и расположением в рефлекторной дуге.

- •Нервные волокна

Ткани внутренней среды кровь

Ткани внутренней среды включают в себя все разновидности соединительной ткани: в том числе кровь , хрящевую и костную ткани.

Признак : все развиваются из мезенхимы, имеют единый план строения: как из клеток, так и из межклеточного в-ва (в отличие от покровных).

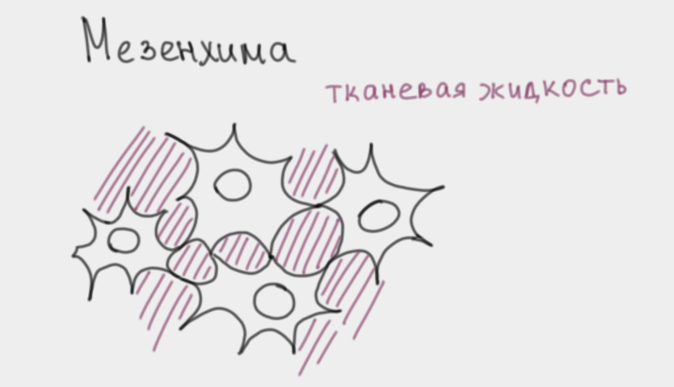

Характеристика мезенхимы

Мезенхима

представляет собой эмбриональную

соединительную ткань, которая состоит

из клеток отросчатой формы, контактирующих

друг с другом своими отростками. Клетки

мезенхимы имеют крупные округлые ядра

и умеренно развитый органоидный аппарат.

Между мезенхимальными клетками

располагается тканевая жидкость. Клетки

мезенхимы выделяются из всех 3х зародышевых

листков. Больше всего их выселяется из

мезодермы.

ФУНКЦИИ

мезенхимы:

1) Опорная. Данная ткань

образует каркас для построения внутренних

органов.

2) Трофическая. Благодаря

тканевой жидкости между клетками

происходит транспорт пит в-в.

3)

Защитная. Благодаря тому, что клетки

мезенхимы способны к фагоцитозу.

4)

Источник образования тканей взрослого

организма. А именно: всех тканей внутренней

среды и дополнительно - отсюда развиваются

гладкие мышечные ткани.

ФУНКЦИИ

мезенхимы:

1) Опорная. Данная ткань

образует каркас для построения внутренних

органов.

2) Трофическая. Благодаря

тканевой жидкости между клетками

происходит транспорт пит в-в.

3)

Защитная. Благодаря тому, что клетки

мезенхимы способны к фагоцитозу.

4)

Источник образования тканей взрослого

организма. А именно: всех тканей внутренней

среды и дополнительно - отсюда развиваются

гладкие мышечные ткани.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРОВИ КАК ТКАНИ: Кровь представляет собой жидкую ткань, циркулирующую по всему организму.

ФУНКЦИИ КРОВИ: Транспортная:

транспорт питательных в-в(трофическая)

Транспорт газов(дыхательная)

транспорт биологически активных в-в(гормонов, цитокинов) – (регуляторная)

экскреторная – на уровне капилляров именно в кровь клетки различных тканей отдают продукты своего обмена, после чего с током крови они достигают выделительной системы и выделяются.

Интегративная -объединяющая (кровь – жидкая ткань, циркулирующая по всему организму, практически через все ткани, объединяя их в единый макроорганизм).

Кровь для всего организма может оказать негативное воздействие: с током крови(как и лимфы) может происходить:

генерализация инфекций(распространение бактерий, вирусов и их токсинов)

Метастазирование клеток злокачественных опухолей.

Кровь представляет собой зеркало внутренней среды организма. Это именно та ткань, на которой откладываются отпечатки практически всех заболеваний. Что бы не происходило в организме, в какой бы ткани или другом органе не произошел сбой, это наложит определенный отпечаток на качественном или количественном показателе крови.

ПЛАН СТРОЕНИЯ

Кровь как ткань состоит из клеток – форменных элементов и межклеточного в-ва – плазмы. На долю плазмы приходится (55-60%), на долю форменных элементов(40-45%). Отделить плазму от форменных элементов можно:

Метом отстаивания(т.е. пробирку с кровью можно оставить в штативе на несколько часов, после чего форменные элементы выпадут в осадок в виде сгустков, плазма будет сверху).

Метод центрифугирования. При помощи центрифуги (может дать 2,5-3 тыс оборотов в минуту, за 15-20 мин можно отделить плазму от форменных элементов).

МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО – ПЛАЗМА на 90-93% состоит из воды и на 7-10% состоит из сухого остатка.

Сухой остаток В составе сухого остатка в плазме выделяют органические и неорганические соединения и продукты обмена.

Органические соединения плазмы:

Белки. Среди белков можно выделить альгумины, глобулины, фибриноген и протромбин. АЛЬГУМИНЫ –низкомолекулярные белки плазмы, синтезируемые печенью. Их функции:

транспортная(несут на своей поверхности аминокислоты, гормоны, лекарственные препараты)

Поддерживают онкотическое давление плазмы (удерж жидкость в сосудистом русле. Как только концентрация альгуминов в плазме начинает снижаться, жидкая часть крови – плазма-вода не задерживается в сосудах и начинает проходить через стенки сосудов в ткани, способствуя развитию отёков. Так бывает и при тяжелом поражении печени. На фоне цирроза развивается печеночная недостаточность, у человека может развиться генерализованный отёк.

ГЛОБУЛИНЫ- крупномолекулярные белки, преимущественно синтезируемые печенью. Среди них выделяют альфа, бета, гамма глобулины. Альфа и бета транспортируют на своей поверхности липиды(основная их функция- транспорт жиров). Гамма – иммунная функция, вырабатываются плазматическими клетками(из Б-лимфоцитов), участвуют в иммунных реакциях гуморального типа. ФИБРИНОГЕН И ПРОТРОМБИН – относятся к свертывающей системе (являются факторами свёртывания).

Углеводы. Основным углеводом является глюкоза. Нормальным показателем глюкозы крови натощак является: 3,3- 5, 55 милимоль/л. Всё, свыше этого является избыточным показателем глюкозы. Что может быть связано, например, с недостаточным кол-вом выделяемого Бетта клетками островков Лангерганса поджелудочной железы вещества- инсулина. Может быть проявлением сахарного диабета.

Липиды – представлены жирными кислотами, эфиром холестерина, липопротеидами. Бывают высокой, низкой и очень низкой плотности. Они несут на своей поверхности холестерин. Одни из них несут холестерин в двуклеточные мембраны, а другие способствуют экстракции- забору из клеточных мембран.

Неорганические соединения - электролиты(ионы калия, натрия, магния, анионы хлора, соли (NaCl).

Продукты обмена – мочевина, остаточный азот, креатинин, китоновые тела.

Ф ОРМЕННЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

Среди

форменных элементов выделяют:

эритроциты(красные

кровяные тельца), лейкоциты,

тромбоциты(кровяные

пластинки). Среди всех только лейкоциты

являются клетками, т.к. они содержат в

своем составе клеточную мембрану, ядро

и цитоплазму. Все остальные постклеточные

элементы.

ОРМЕННЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

Среди

форменных элементов выделяют:

эритроциты(красные

кровяные тельца), лейкоциты,

тромбоциты(кровяные

пластинки). Среди всех только лейкоциты

являются клетками, т.к. они содержат в

своем составе клеточную мембрану, ядро

и цитоплазму. Все остальные постклеточные

элементы.

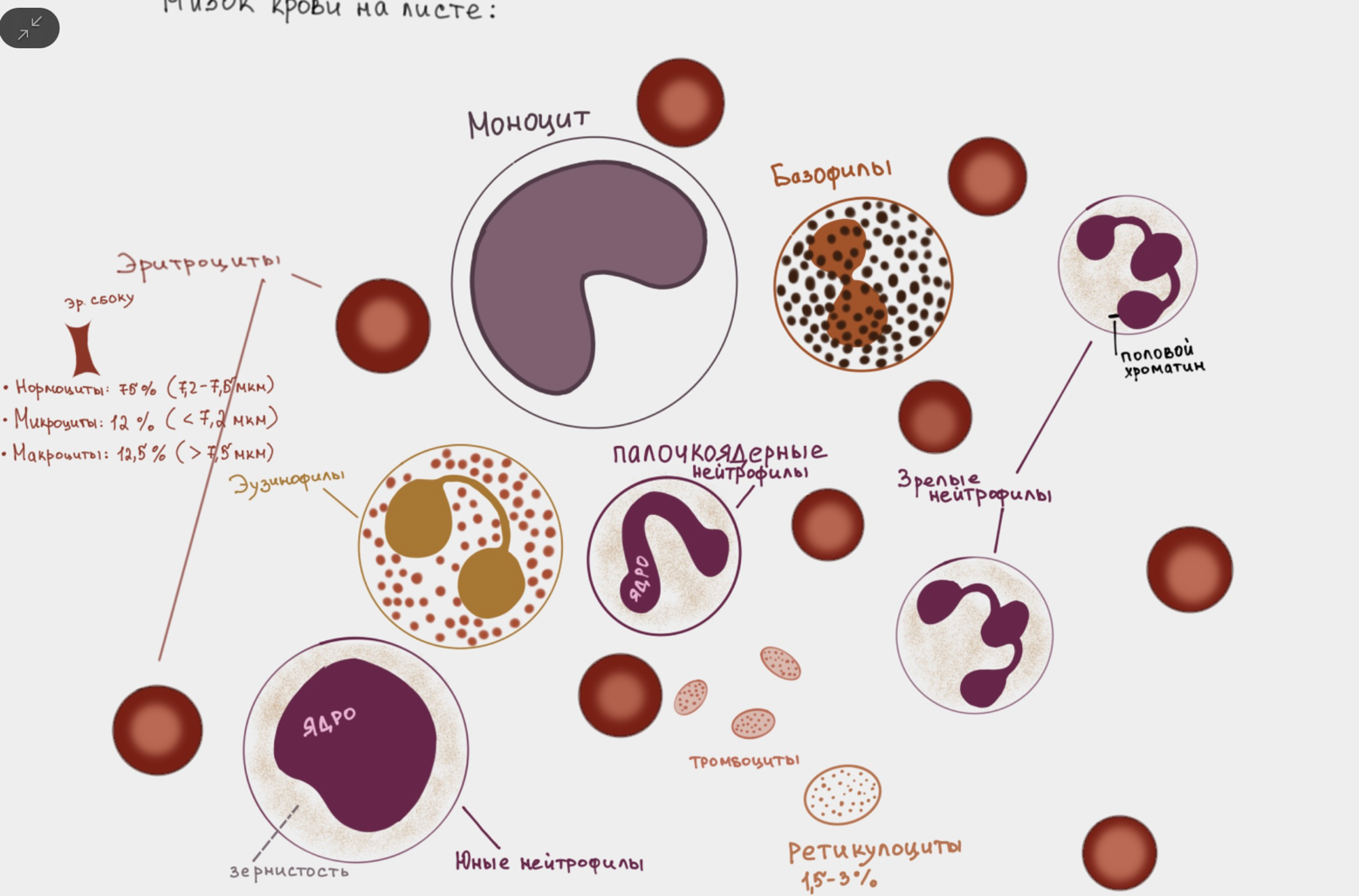

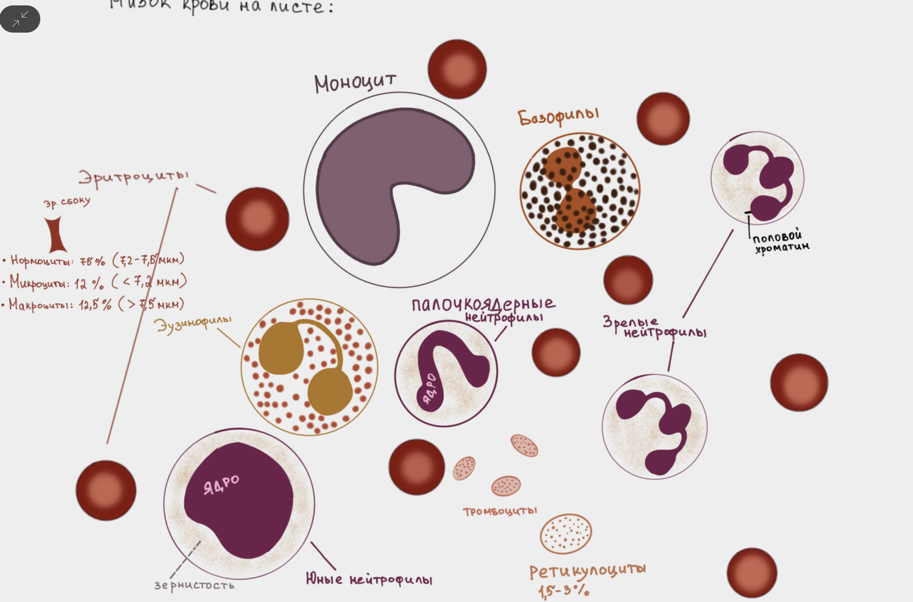

ЭРИТРОЦИТЫ

Безъядерные форменные элементы, которые на стадии опсифильного эритробласта, выходящего из красного костного мозга в периферическую кровь, избавляется от ядра и большей части органелл. Это постклеточные структуры, придающие крови красный цвет. При любых методах окрашивания периферическая часть эритроцита становится более темной, центральная остаётся светлой.

Для всех форменных элементов существует один план ответа:

Количество. У женщин – от 3,7 – 4,9/10 ^12 в 1л крови. У мужчин – 3,9-5,5 /10^12 в 1л крови. У мужчин больше, так как все заключается в действии половых гормонов. Мужские половые гормоны-(андрогены)тестостерон раздражающе действуют на красный кровяной расход(т.е. тестостерон стимулирует эритроцитопаез).

Продолжительность жизни – 100-120 дней

Размер – 75% эритроцитов имеют размер 7,2-7,5 мкм. Такие – нормоциты(их больше всего). 12% эритроциты имеют менее7,2 мкм – микроциты. Оставшиеся 12,5% эритроцитов имеют р-р свыше 7,5 мкм- макроциты. Если в периферической крови у человека вот это соотношение будет изменено, то будет употребляться термин такой, как АМИЗОЦИТОЗ- явление нарушения р-ров эритроцитов.

Особенности строения. Классическая форма – дискоидная. Это дискоциты, имеющие вид двояко вогнутой линзы. В то же время в мазке крови могут встречаться уплощенные эритроциты – ПЛАНОЦИТЫ и различные типы стареющих эритроцитов, например, с шипиками – ЭХИНОЦИТЫ, шаровидной формы- СФЕРОЦИТЫ, куполообразной формы - СТОМАТОЦИТЫ. Если в периферической крови изменено соотношение форм- ОЙКИЛОЦИТОЗ. Для детей, в особенно в первый месяц жизни и ойкилоцитоз и амизоцитоз являются вариантами нормы.

Строение Поверхность имеет особенности, например, слой гликокаликса очень выражен, он создает высокую степень отрицательного электрического заряда, что необходимо для фиксации положительно заряженных лигандов и их транспорта, для отталкиваниия друг от друга, чтоб могли отталкиваться от стенок кровеносных сосудов. В то же время с возрастом эритроцита, его отрицательный заряд начинает ослабевать, это используют на станции переливания крови, чтобы при помощи метода электрофорэза можно было разделить эритроциты на молодые и стареющие, чтобы создать полноценную эритроцитарную массу, которую в дальнейшем можно переливать. Смысл: его нет. Поэтому их научились разделять благодаря тому, что у них различный заряд на различных фазах цикла. Косвенным показателем, отражающим заряд эритроцита, является скорость оседания эритроцита- СОЭ. Скор осязания в норме является 4-12 мм/ч. У беременных – до 15мм/ч. Если врач, которому принесли план общего анализа крови видит, что СОЭ выше данных показателей, то он задумаетеся, почему – чаще на фоне воспалительного процесса. Это может быть воспаление лёгких, других органов. Необходимо искать.

Мембрана эритроцита крайне чувствительна к изменению осмотического состава окружающей среды – к изменению концентрации соли. Если эритроцит поместить в гипотонический раствор (с низким содержанием соли(ниже 0, 85), то вся вода из раствора начнет поступать в эритроциты, они будут набухать – лопаться. Если в гипертонический раствор (выше 0,85), то вода из эритроцита начнет выходить в р-р – в сторону большей концентрации, то это приведет к сморщиванию эритроцита – его гибели. (например, если давление начинает падать в гемодинамике, а других растворов нет, которые поддержат состояние сердца, а есть только физраствор, то он может спасти жизнь, но если у раствора будет другая концентрация, то нет). Клеточная мембрана – плазмолемма характеризуется ассиметрией в строении фосфолипидов и белков. В составе плазмолеммы эритроцита находится огромное множество разнообразных белков: 1) Спектрин – белок, который локализуется в картикальном слое цитоплазмы(внешний слой клеточной поверхности) и относится к белкам цитоскелета. Он помогает эритроцитам поддерживать и изменять форму. Т.о., чтобы эритроциту пройти через капилляры, диаметр которых чаще всего меньше диаметра самого эритроцита, эритроцитам приходится вытягиваться – уплощаться, это возможно благодаря данному белку. 2) Анкерин – представляет собой «белок-стяжку», который пришивает спектрин к самой плазмолемме. 3) Гликофарин – трансмембранный гликопротеин, выполняет рецепторную функцию. 4) Полосатрин – способствует образованию в мембране водно-ионных каналов. 5) белки групповой принадлежности по системе АB0- поверхностные антигены эритроцитов. Способствуют разделению эритроцитов, соответствующей крови на несколько групп. 6) Белок-резус – он имеется на поверхности эритроцитов; примерно у 85-86% населения планеты – резус-положительная. Цитоплазма- 60%-вода.40%-сухой остаток.

95% из 40% сухого остатка приходится на железосодержащий белок – гемоглобин, способный образовывать более или менее стойкие соединения с кислородом, углекислым газом, угарным и другими, перенося их. В связи с вышеизложенным принято выделять несколько разновидностей гемоглобина:

Оксигемоглобин( с О2)

Карбогемоглобин ( с СО2)

Карбоксигемогловин ( с угарным) – соединение в несколько десятков раз больше, чем соединения с кислородом и углекислым газом . В связи с этим происходит отравление и гибель человека в задымлении, пожарах, так как эритроциты блокируются угарным газом и не могут переносить кислород и углекислый газ, поэтому все органы и головной мозг, начинает страдать от недостатка кислорода- гипоксии, следствие этого - смерть.

В зависимости от того где и когда образуется гемоглобин, он подразделяется на несколько видов: 1) самый первый, который появляется в эритроцитах животного белка- ГЕМОГЛОБИН П- первичный, примитивный. Он обладает низким сродством с кислородом (HеP). 2) ГЕМОГЛОБИН Ф – фетальный(плотный). Образуется в эритроцитах, появляющихся в печени- эмбриональный орган кроветворения. Именно этот гемоглобин присутствует большую часть времени в эритроцитах плода (от 5 недели - до 7-8месяца). Обладает большой чувствительностью к О2.Запасает больше всего О2. 3) ГЕМОГЛОБИН А (НеА) – взрослого человека. Обладает более низкой чувствительностью к О2, в отличие от НеF, замещает его на 7-8 месяце жизни.

Оставшиеся 5% сухого остатка приходятся на различные белки, в том числе белки – ферменты.

Помимо зрелых форм эритроцита в мазке, при использовании специального метода окрашивания – при жизни или супровительное, можно обнаружить и незрелые формы эритроцитов –РЕТИКУЛОЦИТЫ. Кол-во 1,5-3%. Это предшествующая стадия зрелым. В остальном показатели соответствуют зрелым. ОТЛИЧАЮТСЯ: В их цитоплазме выявляется гранулярная цепочка, которая представляет собой остатки органелл. Кол-во ретикулоцитов может повышаться – ретикулоцитоз, это может быть компенсаторной реакцией костного мозга в ответ на кровопотерю(острую или хроническую), гемолиз эритроцитов- разрушение их внутри сосудов либо на гипоксическое состояние( у тех, кто живет в горах. Воздух разряжен, кислород усваивается плохо.)) ФУНКЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ:

дыхательная

транспортная

определяют групповую принадлежность крови

участвует в образовании гемоглобиновой буферной системы.

КРОВЯНЫЕ ПЛАСТИНКИ – ТРОМБОЦИТЫ представляют собой фрагменты цитоплазмы(отростки) гигантских клеток красного костного мозга – МЕГАкариоцитов. КОЛ-ВО: 150-350/10^9 Продолжительность жизни: 9-11 дней. Размер 2-3 мкм – самые маленькие из всех форменных элементов. При любых методах окрашивания периферическая часть остаётся более светлой, центральная – более темная. Периферическая часть эритроцита называется - ГИАЛОМЕР, средняя – Грануломер или хромомер. В состав ГИАЛОМЕРА входит спираль из микротрубочек, сеть из актиновых микрофиламентов, глубокие инвагинации цитолеммы с гликокаликсом, образующие все вместе систему канальцев, которые способствуют выведению факторов свёртывания наружу. ГРАНУЛОМЕР(Хромомер) – содержит практически все органеллы общего значения(канальцы ЭПС, рибосомы, лизосомы), но в умеренных кол-вах, ЯДЕР НЕТ!Основную часть грануломера составляют гранулы: альфа-гранулы, дельта-гранулы, лямбда-гранулы.

В состав АЛЬФА-ГРАНУЛ входят: 1) Белки: фибринорген, фактор фонвилибранда, тромбопластин 2) Гликопротеины: фибронектин, тромбоспандин. 3) Ферменты, сходные с ферментами лизосом: кислая фосфатаза и бета-глюкорунидаза.

ДЕЛЬТА-ГРАНУЛЫ содержат: 1) кальций, АДФ, АТФ, серотонин, адреналин и др в-ва.

ЛЯМДА-ГРАНУЛЫ представляют собой лизосомы. ФУНКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ: 1) Защитная – за счет микрофагоцитозов(способны поглощать вирусные частицы) 2)Регулируют процесс свёртывания крови: в потоке крови тромбоциты располагаются в периферических его частях, ближе к стенке сосудов, поэтому при повреждении сосудистой стенки, когда клетки ЭНДОТЕЛИОЦИТЫ теряют свой заряд, тромбоциты начинают оседать в месте повреждений, начинают образовывать отростки, склеиваться и прилипать к месту повреждённого сосуда, после чего тромбоциты выбрасывают содержимое в ДЕЛЬТА-ГЛАНУЛ(кальций, серотонин, адреналин, что способствует сокращению стенки сосудов(спазм), это уменьшает степень кровотока, а соответственно и кровотечения. После чего тромбоциты выбрасывают содержимое АЛЬФА-ГРАНУЛ, а именно белки и гликопротеины, участвующие в образовании тромба- т.е. выделяющие тромба пластинки способствуют преобразованию растворимой формы белка фибриногена в нерастворимый фибрин(т.е. растворимую часть в нерастворимую), а протромбина в тромбин. В дальнейшем нити фибрина пропитывают сгусток тромбоцитов, что приводит к образованию тромба, закрывающего дефект поврежденного сосуда.

ЛЕЙКОЦИТЫ истинные клетки крови, состоящие из ядра, цитоплазмы, клеточной оболочки.

ОБЩАЯ ХАР-КА(для всех лейкоцитов) Кол-во: от 4-9/10^9 в 1л крови. пред собой подвижную клеточную популяцию, для которых свойственна миграция. В ходе миграции они преодолевают сосудистую стенку, оказываются в соединительных тканях внутренних органов, где и находятся большую часть их жизни. В основе миграции лежит фактор ХЕМОТАКСИСА, т.е. двигаются в направлении химического раздражителя. Этими раздражителями могут быть разрушенные клетки, компоненты межклеточного вещества, проникшие микроорганизмы. ХЕМОТРАКТАНТОМ могут быть лекарственные препараты, различные красители(красители, находящиеся в продуктах питания).

ФУНКЦИИ:

Защитная – связанная способностью к фагоцитозу.

Иммунная – участвующая в реакции гуморального и клеточного иммунного ответа.

По морфологическим и тенкториальными признакам (особенностям строения и особенностям их окрашивания) лейкоциты делят на 2 группы:

ГРАНУЛОЦИТЫ(зернистые лейкоциты)

К ним относят нейтрофилы, эозинофилы и базофилы

АГРУНОЛОЦИТЫ(незернистые лейкоциты)

К

ним относят моноциты и лимфоциты.

ним относят моноциты и лимфоциты.

НЕЙТРОФИЛЫ: Пред собой самую распространенную лейкоцитарную популяцию. Общее кол-во 40-75%. Продолжительность жизни: 8-10 дней. Размер: 8-10 мкм. В периферической крови встречаются нейтрофилы 3х степеней зрелости: 1) Юные – имеют ядра бобовидной формы, пока еще не разделенные на сегменты. 2) Палочкоядерные – имеют ядра в виде палочки или латинской буквы S, что отображает начальный процесс сегментации ядра – разделение ядра. 3) Сегментоядерные(зрелые) – имеют ядра, разделенные на несколько сегментов (от 3-6(12) сегментов). Иногда у одного из сегментов ядра обнаруживается небольшой отросточек в виде барабанной палочки. Что представляет собой половой хроматин или тельца Барра. КОЛИЧЕСТВО: Юных = 0-0,5% Палочкоядерные= 2-5% Зрелых= 60-65% Цитоплазма нейтрофилов содержит все органеллы общего значения, органоиды развиты умеренно, чуть больше в цитоплазме находится лизосом и элементов цитоскелета.Цитоплазма содержит специфические гранулы(специфическая зернистость). ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕРНИСТОСТИ: 1)Зернистость нейтрофилов мелкая(пылевидная), 2) Распределена по всей цитоплазме равномерно 3) Окрашивается смесью кислого и основного красителя в сиреневый цвет(нейтральная окраска) 4) В гранулах содержится бактерицидное вещество ЛИЗОЦИМ, белок Лактоферин(связывающий железо, склеивающий бактерии и фермент – щелочная фосфотаза.

ФУНКЦИИ: 1) Защитная – обладают активной способностью к фагоцитозу, поглощают продукты распада клеток и тканей, при этом сами погибают, образуют гной. 2) Иммунная - поглощение чужеродных в-в, в выработке нейтрофилакинов – цитокины, которые стимулируют работу других лейкоцитов, например лимфоцитов – помогают им делиться, дифференцироваться, приходить в очаг воспаления. 3) На их поверхности располагаются групповые лейкоцитарные антигены, которые могут быть использованы в трансплантации органов(порядка 93 групп выделяют антигенов и групп крови)

ЭОЗИНОФИЛЫ Кол-во: 2-5%. Размер: в неизмененной (нативной) капле крови- 10-12, при распластывание до 14 мкм. Продолжительность жизни 8-14 дней. Ядро сегментировано, содержит 2-3 сегмента, напоминает Пенсне. Цитоплазма содержит все органеллы общего значения, степень развития которых уступает таковой нейтрофилов. (Органоиды есть, развиты умеренно, но их меньше, чем у нейтрофилов). ЗЕРНИСТОСТЬ ЭОЗИНОФИЛОВ: Представлена крупными, равномерно распределенными по цитоплазме гранулами, которые окрашиваются кислым красителем эозином в ярко-красный цвет, т.е. оксифильно. В состав гранул входят: 1) фермент – миелопероксидаза, участвующий в разложении перекиси. 2) Главный основный белок(большой основный протеин)- БОБ 3) Фермент – Гистоминаза

ФУНКЦИЯ: 1) Защитная – с помощью фагоцитоза(выражена слабее, чем у нейтрофилов) 2) Иммунная – поглощение антигенов, выработка цитокинов(слабее , чем у нейтрофилов) СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ: 1) Подавляют аллергические реакции(за счёт разрушения белка Гистамина ферментом Гистоминаза. Так же за счёт поглощения гистамина и уменьшения его концентрации в тканях. За счет подавления выработки гистамина другими клетками. 2) Противопаразитарная – при проникновении в организм гельминтов или их яиц эозинофилы устремляются в очаг инвазии(в место их проникновения) и выбрасывают большой основный протеин, который разрушает клеточную стенку гильминов, способствуя его лизису (т.е. из него устремляется тканевая жидкость, он погибает). ( Если врачу приносят общий анализ крови, на котором видно, что кол-во эзинофилов превышает 5%, он начинает думать о гельминтозе или аллергические реакции(или Бронхиальная астма).

БАЗОФИЛЫ Кол-во: 0,5-1% Продолжительность жизни: 3-6 дней Размер в нативной капле крови 8-10 мкм, при распластывание – до 12. Ядро сегментированное, скрученное – лопастное. Органоиды развиты умеренно, но слабее чем у нейтрофилов и эозинофилов. В составе цитоплазмы есть специфические гранулы. ЗЕРНИСТОСТЬ крупная, распределена по цитоплазме уже неравномерно, часто закрывает ядро. Окрашивается основным красителем в фиолетовый цвет. Проявляя свойства метохромозии- структуры окрашиваются в тон, несвойственный цвету самого красителя(должны быть голубенькие) В состав гранул входит: 1) Гепарин(разжижает кровь, получает её реологию- прохождение по сосудам, раз она становится более жидкая). 2) Гистамин(повышает проницаемость сосудистой стенки, делает рыхлой соединительную ткань, способствует развитию отёка. 3) Серотонин (повышает тонус гладкомышечных клеток(вызывает их сокращение), способствует сокращению сосудов – повышение давления, способствует сокращению бронхов малого калибра – приступы удушья, одышки (у больных с бронхиальной астмой).

ФУНКЦИИ: 1) Защитная, выражена слабее чем у первых двух 2) Иммунная, тоже слабее 3) Главные клетки, ответственные в развитии защитной аллергической реакции. Выработки серотонина приводит к бронхоспазму(спазм бронхов мал.калибра). Направлено на то, чтобы воздух, содержащий аллергены, различные в-ва, которые организмом не принимаются, не проходил дольше в органы. Развитие отёка происходит чтобы: в какую-то ткань не попал аллерген, из сосудов начинает выходить жидкость, она начинает сдавливать кровеносные сосуды(лимфатические), чтобы этот аллерген не всасывался и не распространялся по всему организму. МОНОЦИТЫ

Кол-во: 5-8%. Продолжительность жизни – 30-32 часа. Живут в крови- кровяном русле, выходят в ткани, живут до 60 суток. Размер: 18-20 мкм, т.о. это самые крупные клетки периферической крови. Бобовидное – подковообразного ядра, слабобазофильной- голубоватой цитоплазмой. В цитоплазме отсутствует специфическая зернистость, НО может присутствовать АЗУРОФИЛЬНАЯ зернистость – зернистость, представленная большим кол-вом лизосом- как хлопья. Органоиды развито умеренно, наиболее развиты лизосомы, митохондрии, цитоскелет. Моноциты относят к системе мононуклеарных фагоцитов – СМФ. Чтобы клетку отнести к этой системе она должна соответствовать 3м требованиям- 1) Должна развиваться из промоцитов костного мозга 2) Должна обладать способностью активно фагоцитировать. 3) Должна обладать свойством адгезии(это св-во можно проверить по способности клеток прилипать к чистой стеклянной поверхности предметного стекла.

ФУНКЦИИ 1) Защитная – за счет активного фагоцитоза они поглощают и переваривают практически всё – разрушенные клетки, разрушенные волокна, проникшие бактерии, вирусы, сгустки крови, тромбы, опухолевые эмболы, способны переваривать палочку Коха (которые вызывают туберкулёз). 2) Иммунная – поглощают антигены, переваривают их, презентуют (показывают лимфоцитам), удаляют их из организма. Вырабатывают монокины=интерликины(как противовоспалительные (притягивание клеток, ответственных за восполнение) , так и иммуннорегуляторные (регулируют работу лимфоцитов). 3) Являются источником образования тканевых макрофагов( 56% всех моноцитов(большая часть) уходит в печень, превращаясь там в печеночные клетки- клетки Купфера(печёночные макрофаги) – самые активные фагоциты. 16% моноцитов уходит к лёгкому, превращаясь в альвеолярные макрофаги. 8% уходит в брюшную полость, превращаясь там в брюшно-полостные макрофаги или перетониальные макрофаги.

ЛИМФОЦИТЫ

20-35 %, продолжительность жизни от нескольких дней до нескольких десятилетий, в связи с чем лимфоциты принято подразделять на:

• короткоживущие, к которым относят B-лимфоциты,

• долгоживущие, к которым относят T-лимфоциты.

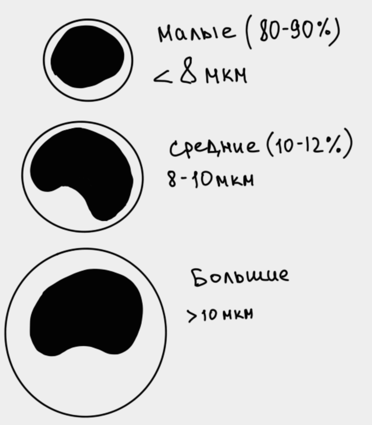

По размеру и степени зрелости, а также состоянию иммунологической реактивности лимфоциты подразделяют на:

Малые - имеют размер менее 8 мкм. Преобладают в периферической крови и их количество составляет 80-90%. Являются самыми зрелыми из всех лимфоцитов. Характеризуются высоким ядерно-цитоплазматическим соотношением (их ядра занимают больший объём клеток, цитоплазмы мало, она в виде узкого базофильного (т.е. синего, г

олубенького)

ободка окружает ядро. Органоидов

мало. Несмотря на наивысшую степень

зрелости, малые лимфоциты сохраняют

способность к пролиферации (высокой

пролиферативной активности).

олубенького)

ободка окружает ядро. Органоидов

мало. Несмотря на наивысшую степень

зрелости, малые лимфоциты сохраняют

способность к пролиферации (высокой

пролиферативной активности). Средние – имеют размер 8-10 мкм. Их количество составляет 10-12%. Представляют собой клетки промежуточной стадии зрелости, характеризуются уже меньшим ядерно-цитоплазматическим соотношением (т.е. ядро уменьшается, цитоплазмы становится больше, цитоплазма светлеет, в ней увеличивается количество органелл).

Большие – имеют размер более 10 мкм. В периферической крови взрослого человека не встречаются, но могут быть обнаружены у детей, а у взрослых людей в органах кроветворения.

В ходе дифференцировки на поверхности лимфоцитов экскретируются соответствующие (специфические) рецепторы, по которым их можно разделить на 3 группы (по наличию специфических рецепторов на поверхности):

1) B-лимфоциты, несущие B-КР (B-клеточные рецепторы)

2) T-лимфоциты, несущие T-КР (T -клеточные рецепторы)

3) Нулевые лимфоциты, не имеющие на своей поверхности ни B-КР, ни T-КР и относящиеся к резервной популяции клеток.

Сравнительная характеристика T- и B-лимфоцитов

№ |

Сравниваемые критерии |

B-лимфоциты |

T-лимфоциты |

1 |

Количество |

25-30% |

55-70% |

2 |

Название и местоположение |

Бурсозависимые Впервые были обнаружены в области клоаки у птиц – в мешковидном образовании (бурсы) Встречаются в красном костном мозге, в B-зонах периферических органов кроветворения (селезёнка, лимфотические узлы, миндалины, лимфоидные фоликулы в стенках органов) |

Тимусзависимые Встречаются в тимусе (вилочковая железа), в Т-зонах периферических органов кроветворения (-||-) |

3 |

Степень развития органелл |

Хорошо развиты (секреторный аппарат) |

Органоиды развиты слабо |

4 |

Поверхностный электрический заряд |

ниже |

выше |

5 |

Специфические маркёры (вещества, по которым можно определить эти клетки) |

АТФ–аза и 5–нуклеотидаза |

Кислая фосфатаза и β–глюкуронидаза |

6 |

Чувствительность к действию повреждающих факторов (радиация, стрессовые гормоны- гормоны надпочечников) |

Радио– и кортизон – резистентны (устойчивы) |

Радио– и кортизон – чувствительны |

7 |

|

Синтезируют антитела (иммуноглобулины) и участвуют в гуморальном и иммунном ответе |

Антител не синтезируют, участвуют в клеточном иммунном ответе |

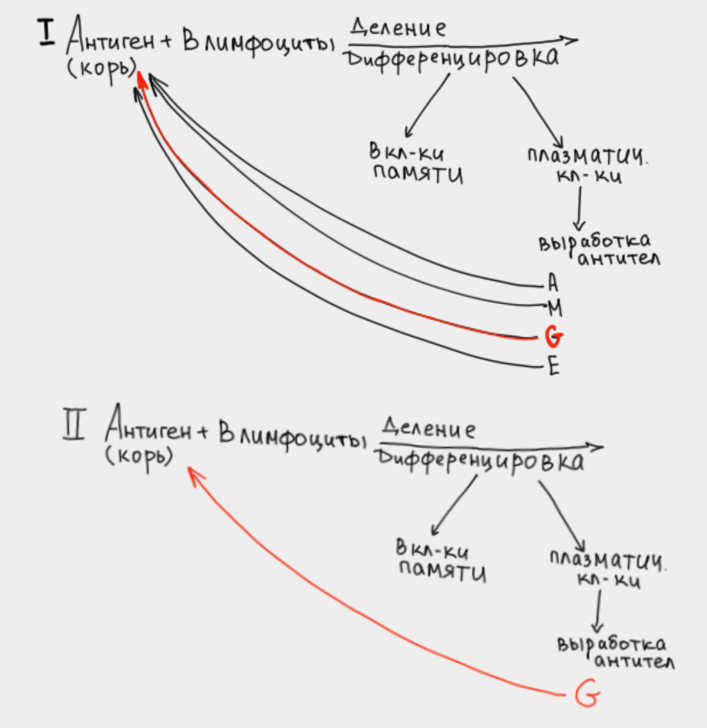

Понятие о гуморальном иммунном ответе

Гуморальный иммунный ответ реализуется в жидких средах (гимо-жидкость).

В гуморальном иммунном ответе участвуют B-лимфоциты и клетки, дифференцирующиеся из них после их контакта с антигенами. Т.е. B-клетки памяти (запоминают информацию о проникшем гене) и плазматические клетки (плазмоциты – вырабатывают антитела(иммуноглобулины)).

Простейшая схема гуморального иммунного ответа

П

ервичное

попадание в организм антигена

При

проникновении в организм антигена

чужеродного вещества (чаще – белкового,

реже – липополисахаридного) (в качестве

антигена – вирус корь) с антигеном

начинают взаимодействовать B-лимфоциты.

После контакта B-лимфоцитов с антигеном

B-лимфоциты делятся (их численность

увеличивается, чтобы иммунный ответ

был адекватным – клеток должно быть

много), а также дифференцируются

(созревают в 2х направлениях – B-клетки

памяти и плазматические клетки).

Плазматические клетки начинают

вырабатывать антитела – это гамма-фракция

глобулина (иммуноглобулин A,

иммуноглобулин M, иммуноглобулин G,

иммуноглобулин E) – защитные белковые

молекулы. После чего иммуноглобулины

начинают взаимодействовать с проникшим

в организм антигеном, как бы прощупывая

его. И какой-то из этих выработанных

иммуноглобулинов окажется подходящим

к проникшему вирусу – химически он

сможет с ним соединиться и его

нейтрализовать. (В схеме иммуноглобулин G)

ервичное

попадание в организм антигена

При

проникновении в организм антигена

чужеродного вещества (чаще – белкового,

реже – липополисахаридного) (в качестве

антигена – вирус корь) с антигеном

начинают взаимодействовать B-лимфоциты.

После контакта B-лимфоцитов с антигеном

B-лимфоциты делятся (их численность

увеличивается, чтобы иммунный ответ

был адекватным – клеток должно быть

много), а также дифференцируются

(созревают в 2х направлениях – B-клетки

памяти и плазматические клетки).

Плазматические клетки начинают

вырабатывать антитела – это гамма-фракция

глобулина (иммуноглобулин A,

иммуноглобулин M, иммуноглобулин G,

иммуноглобулин E) – защитные белковые

молекулы. После чего иммуноглобулины

начинают взаимодействовать с проникшим

в организм антигеном, как бы прощупывая

его. И какой-то из этих выработанных

иммуноглобулинов окажется подходящим

к проникшему вирусу – химически он

сможет с ним соединиться и его

нейтрализовать. (В схеме иммуноглобулин G)При повторном попадании антигена в организм с ним начинают взаимодействовать B-клетки памяти. После чего опять происходит деление и дифференцировка. И вновь клетки дифференцируются в B-клетки памяти, которые продолжают хранить информацию об антигене, и в плазмоциты. Но здесь есть тонкость: образуются только те плазмоциты, которые вырабатывают уже конкретный вид иммуноглобулинов (в примере G). Этот иммуноглобулин сразу начнет взаимодействовать с вирусом корь и его уничтожать. Реакция проходит очень быстро, и клиническая симптоматика развиться не успеет.

Антитела вырабатываются в жидкую среду (плазму, тканевую жидкость).

Представление о клеточном иммунном ответе

Клеточный иммунный ответ контролирует постоянство качественного и количественного состава клеток. За клеточный иммунитет отвечают T-лимфоциты, для чего последние начинают дифференцироваться в ходе развития в 2х направлениях:

T-киллеры (или цитотоксические лимфоциты)

Вырабатывают и выделяют в окружающую среду цитотоксические вещества, губительные для клеток. Они убивают клетки на расстоянии, не фагоцитируют. Работают в отношении следующих клеток: стареющие, зараженные вирусом, мутирующие, опухолевые, трансплантированные)

2.T-хелперы

Оказывают помощь в делении и дифференцировки другим лимфоцитам. В связи с чем хелперы делятся на:

Хелперы первого типа (Т-амплифайеры) – выделяют цитокин, стимулирующие пролитерацию и дифференцировку T-лимфоцитов

Хелперы второго типа – выделяют цитокин, оказывающий помощь в делении и дифференцировке B-лимфоцитам.