- •Эпителиальная ткань

- •Ткани внутренней среды кровь

- •Различные виды соединительной ткани

- •Хрящевая ткань

- •Эластическая хрящевая ткань

- •Волокнистая хрящевая ткань

- •Костная ткань

- •Клеточные элементы костной ткани

- •Мышечные ткани

- •Нервная ткань

- •Морфологический(учитывает строение и кол-во отростков).

- •Функциональный. Согласно функциональной классификации, нейроны подразделяются на несколько разновидностей в соответствии с выполняемой функцией и расположением в рефлекторной дуге.

- •Нервные волокна

Морфологический(учитывает строение и кол-во отростков).

Аполярные нейроны(у которых нет отростков). Аполярные нейроны представлены нейробластами, встречаются в составе второго слоя нервной трубки.

Униполярные нейроны(уни – один). Характеризуются наличием тела и 1ого отростка. Им является аксон. Функцию дендритов выполняет тело клетки – чувствительную функцию. Такие нейроны встречаются в сетчатке, где носят название амокриновых нейронов(выполняют тормозную функцию).

Биполярные нейроны(Би -2). 1н дендрит и 1н аксон. Такие нейроны встречаются в сетчатке, в спиральном и вестибулярном ганглиях внутреннего уха.

Псевдоуниполярные нейроны(ложноодноотросчатые нейроны). Все эти нейроны в эмбриогенезе закладывались как Биполярные, но в ходе их дифференцировки, основания их отростков слились и получилось, что это общее основания обоих отростков. Отойдя от основания, они всё равно раздваиваются. Встречаются в спинномозговых узлах(в спинных ганглиях).

Самым распространенным типом клеток являются мультиполярные нейроны(многоотросчатые клетки). Характеризуются наличием 1ого аксона и более, чем 2х дендритов. Такие клетки встречаются в головном мозге, спинном мозге, в вегетативных ганглиях (в симпатических и парасимпатических)

Функциональный. Согласно функциональной классификации, нейроны подразделяются на несколько разновидностей в соответствии с выполняемой функцией и расположением в рефлекторной дуге.

Чувствительные нейроны. Выполняют сенсорную функцию. Они взаимодействуют с теми или иными раздражителями внешней или внутренней среды и (генерируют) формируют нервный импульс на основе действия того или иного раздражителя.

Вставочные нейроны. Занимают промежуточное положение в рефлекторной дуге(между чувствительными и двигательными клетками). Выполняют роль посредников в передаче нервного импульса от чувствительной клетки к двигательной. А так же цепь передачи импульса(расстояние от чувствительной клетки к двигательной, а потом к рабочему органу) может значительно увеличиваться.

Ассоциативные клетки. Как и вставочные занимают промежуточное положение в рефлекторной дуге, НО в отличие от вставочных ассоциативные взаимодействуют с несколькими чувствительными клетками, то есть они собирают этот импульс, суммируют его и передают на 1 двигательную клетку. (Пример: если рассмотреть нейроны сетчатки, как рефлекторную дугу, то биполярные клетки(нейроны), взаимодействуя с колбочками выполняют роль вставочных клеток. А взаимодействуя с палочками, выполняют роль ассоциативных клеток. Так как палочек больше, чем колбочек(порядка 120 млн).

Двигательные(эффекторные). Занимает конечное положение в рефлекторной дуге, получает импульс от чувствительной клетки (если это 2х нейронная дуга), либо от вставочной или ассоциативной клетки 3х нейронной рефлекторной дуги, после получения импульса эффекторная клетка передаёт его на рабочий орган(на скелетную мышу), вызывая тот или иной эффект(сокращение, например).

Секреторные нейроны(нейросекреторные клетки). Занимаю особую группу. Отличаются от обычных нейронов: 1) Прекрасно развитыми органоидным аппаратом(к Гольджи, ЭПС, митохондрии) 2) в их цитоплазме находятся секреторные гранулы 3) их работа подчинена определенной стадийности (стадии секреторного цикла) Большая часть нейросекреторных клеток располагается в гипоталамусе(в переднем и среднем отделах гипоталамуса), где данные клетки группируются и образуют ядра(описано около 32 ядер: супрооптическое, паравентрикулярное, аркуатное, вентромедиальное ядро). Вырабатывают гормоны окситоцин, вазопрессин, рилизинг гормоны(статин и либерин).

НЕЙРОН

Р азмер

3-4мкм, как в клетках-зернах мозжечка,

так до 140-150мкм(клетки Беца в двигательных

зонах коры больших полушарий).

Форма:

в коре больших полушарий можно встретить

более 60 разновидностей нервных клеток.

Самые распространенные :

азмер

3-4мкм, как в клетках-зернах мозжечка,

так до 140-150мкм(клетки Беца в двигательных

зонах коры больших полушарий).

Форма:

в коре больших полушарий можно встретить

более 60 разновидностей нервных клеток.

Самые распространенные :

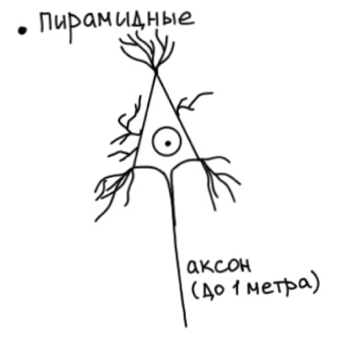

пирамидные – пирамидальная форма их тела. Именно они могут достигать размера 150 мкм. Их аксоны могут достигать 1ого метра в длину, уходя из головного мозга в спиной, формируя пирамидные проводящие пути.

В

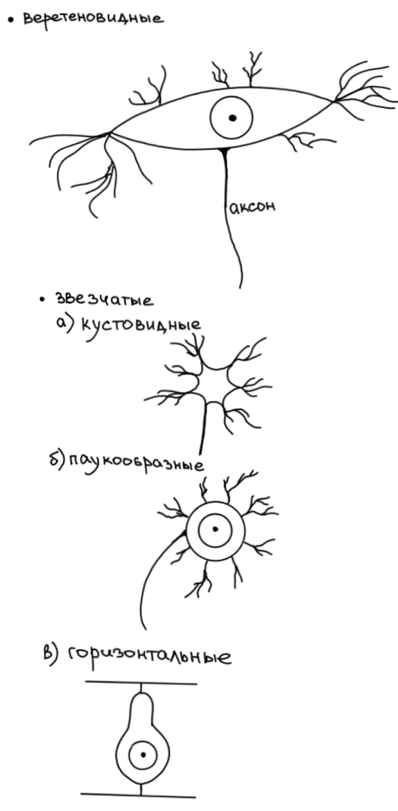

еретеновидные

клетки. Тела имеют веретеновидную

форму, от их полюсов отходят 2 пучка

дендритов. Один направлен вверх, другой

вниз. От боковых поверхностей могут

отходить латеральные дендриты. От

нижнего полюса аксоны. Являются самыми

древними представителями нейронов,

наименее активными.

еретеновидные

клетки. Тела имеют веретеновидную

форму, от их полюсов отходят 2 пучка

дендритов. Один направлен вверх, другой

вниз. От боковых поверхностей могут

отходить латеральные дендриты. От

нижнего полюса аксоны. Являются самыми

древними представителями нейронов,

наименее активными.Звездчатче клетки:

Кустовидные нейроны, их дендриты короткие, ветвятся на подобии кустиков.

Паукообразные нейроны. Округлая, овальная форма. От тела отходят дихотомически ветвящиеся дендриты. Аксон длинный.

Горизонтальные клетки. Грушевидная форма. От полюсов отходят горизонтально ветвящиеся отростки.

Какой бы не была нервная клетка, в плане формы, размера, она в обязательном порядке в дифференцированном виде содержит отростки. Они бывают разными.

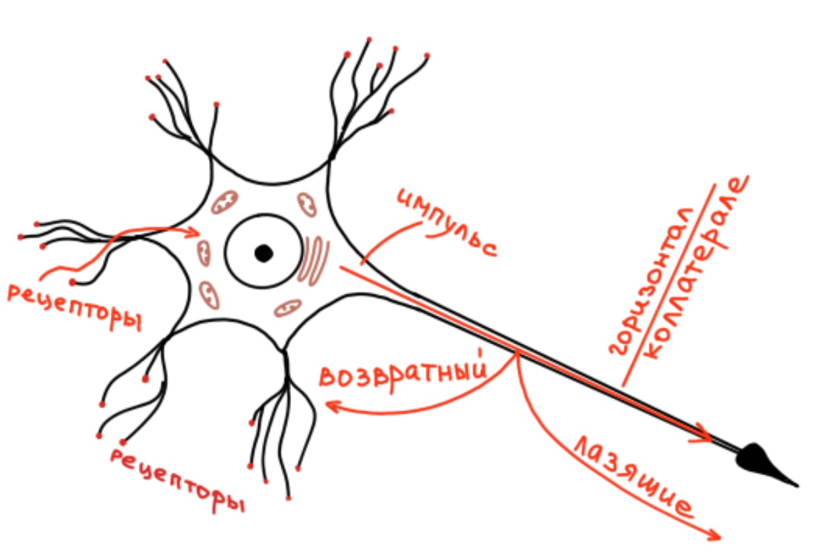

Чаще всего у нейрона выделяется 1н не ветвящийся длинный отросток –аксон, а так же множество коротких, разветвляющихся на подобии дерева, древовидных отростков - дендриты (дендрос – дерево). Аксон на своём пути может давать дополнительные ветви- коллатерали (ответвления), которые могут быть лазящими, которые стелятся вдоль основного ствола аксона. Возвратные коллатерали(те, которые возвращаются в тот же слой, где находятся тела). Перпендикулярные/горизонтальные коллатерали, идущие под прямым углом с хордой. На конце аксона(на его терминале), находится двигательное неравное окончание или эффектор. Импульс по аксону идёт от тела на периферию. На концах дендритов находятся чувствительные нервные окончания или рецепторы. Импульс по дендритам идет наоборот - от периферии к телу. Нервная клетка чаще всего характеризуется наличием 1ого крупного светлого ядра, в котором преобладает эухроматин и хорошо контурируется ядрышко. В то же время в организме можно встретить и многоядерные нейроны. Так, например, в парасимпатических вегетативных ганглиях, расположенных в стенках таких органов, как матка(в шейке матки), в маточных трубах, в простате нейроны могут содержать 2 и более ядер. Тело нервной клетки носит название перикарион, а цитоплазма нервной клетки носит название нейроплазмы. В составе нейроплазмы встречаются как общие, так и специальные органоиды. ОБЩИЕ: ЭПС(гранулярная и агранулярная), комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы, небольшое кол-во рибосом, микротрубочки(которые здесь называются нейротубулы), промежуточные филоменты микрофибриллы.

ЭПС

ЭПС развита хорошо, представлена гранулярной ЭПС. Зачем обычному нейрону хорошо развитая гранулярная ЭПС? Нейроны функционируют очень активно, взаимодействуют друг с другом и их взаимодействие обусловливается передачей информации от 1й клетки к другой. А передача возможна через синапсы, благодаря химическим веществам – нейормедиаторам. То есть, чтобы 1 клетка передала возбуждение на другую, она должна из себя выпустить в синоптическую щель (это разновидность особого контакта- нексуса в нервной ткани) химические вещества, чтобы они вызвали возбуждение на другой клетке. Потому что синапсы в организме человека, как и большинства млекопитающих, носят химический характер, то есть передача осуществляется через химические агенты – нейромедиаторы. И вот эти вот нейромедиаторы имеют в основном белковую природу. Поэтому в гранулярной ЭПС осуществляется синтез предшественников нейромедиаторов. При обработке срезов нервной ткани по методу немецкого врача невропатолога Ниссле и последующей световой микроскопии в цитоплазме нейрона выявляются глыбчатые структуры – глыбки, которые получили название тигроидное вещество- базофильная субстанция или вещество Ниссле. Вот это тигроидное вещество-глыбки и представляют собой гранулярную ЭПС. Гранулярная ЭПС у нейрона характеризуется очень плотным соприкосновением своих канальцев – они компактно уложены. Вот эти компактно уложенные канальцы и выявляются при световой микроскопии в виде глыбок базофильного вещества. Тигроидное вещество не встречается в аксоном холмике и в аксонах, в остальных местах они есть. КОМПЛЕКС ГОЛЬДЖИ У нейрона он развит очень хорошо. Располагается либо в виде сеточки вокруг ядра, либо в виде чепчика/ шапки/колпачка в месте отхождения аксона – в аксонном холмике. Комплекс Гольджи у нейрона помимо основной сегрегационной функции (образование макромолекул, их упаковка, сортировка, покрытие биомембраной, хранение) выполняет функцию участия в генерации потенциала действия, то есть нервного импульса. Не случайно ученый Камила Гольджи обнаружил этот аппарат именно в нервных клетках мозжечка (1898 году). МИТОХОНДРИИ

Развиты очень хорошо,

но они мелкие и кристы в них слабо

дифференцированы. Больше всего митохондрий

находится в терминальном расширении

аксона и в перикариуме(в теле). Большое

кол-во митохондрий связано с тем, что

практически все процессы, происходящие

в нейроплазме носят энергоёмкий характер

(они энергозависимы), поэтому для

функционирования неравной клетки

необходима энергия, а это АТФ. А АТФ

образуется в митохондриях. Для адекватного

функционирования митохондрии и

образования АТФ, необходимо 3 условия:

1)

наличие субстрата (глюкозы, к примеру)

2)

адекватное кол-во инсулина(бета клеток

островков Лангерганса поджелудочной

железы), потому что именно инсулин

является проводником глюкозы из крови

в клетки разных органов. Если инсулина

будет мало или будут заблокированы

рецепторы к инсулину на клетках, вся

глюкоза останется в крови, будет

гипергликимия, а в клетках тканей глюкозы

хватать не будет, отсюда и все вытекающие

последствия сахарного диабета и его

осложнения

3) Кислород. Так это основной

окислитель, который участвует в процессах

окислительного фосфорилирования в

митохондриях. Он окисляет субстрат.

Нейроны – это те клетки, среди

остальных клеток в организме, которые

являются максимально чувствительными

к нехватке как кислорода, так и глюкозы.

Нет инсулина – нет и глюкозы. После

остановки сердца(клиническая смерть)

у врача, да и у просто у человека, который

находится рядом с тем, кто потерял

сознание в связи с тем, что у него

остановка сердца, будет 5,5-6 миут на

реанимацию. Через 5,5-6 минут в обычных

условиях будут происходить дегенеративные

процессы в нейронах, то есть необратимые

процессы¸которые приведут к их гибели.

Да, бывают случаи, когда человека

реанимировали и спустя это время, но не

всегда человек оставался после

реанимационных мероприятий таким, каким

он был раньше. В связи с тем, что происходит

массовая гибель нейрона, процессы высшей

нервной деятельности могут просто сойти

на нет и человек будет существовать

сугубо за счет подкорковых центров,

например, за счет ядер продолговатого

мозга. Дыхательный центр работает –

человек дышит. Сосудодвигательный центр

работает – функционирует кровообращение,

но никакого мышления, сознания, памяти,

ассоциативной, эвристической деятельности

не будет. Другая ситуация в условиях

гипотермии, когда понижается температура

тела. Зимой, например, человек проваливался

под лёд, находился без воздуха более,

чем 10-15 минут, далее, человека находили,

реанимировали и он оставался абсолютно

нормальным. Все связано с тем, что

температура окр среды и температура

тела значительно снижалась ( гипотермия)

и метаболизм всех клеток и нейронов

снижался, а значит потребность в

кислороде, глюкозе тоже

снижалась.

ЛИЗОСОМЫ

Цитоплазма

нейрона характеризуется немалым кол-вом

лизосом. Это не случайно. Казалось бы,

это не фагоцитарная клетка, но лизосом

много. Объяснение: Нейрон- активно

функционирующая клетка, метаболизм

идет на высоком уровне, органоиды быстро

вырабатывают свой жизненный ресурс, в

клетке образуется большое кол-во

продуктов обмена. В лизосомах происходит

деградация. Это как мусоросжигающие

заводы, находящиеся в нейроплазме. Они

переваривают. Идёт аутофагия- процесс

внутриклеточной регенерации, обновление

структур, утилизация старых, происходит

при помощи лизосомальных ферментов.

ЦИТОСКЕЛЕТ

Развит хорошо,

представлен микротрубочками или

нейротубулами и промежуточными

филаментами – микрофибриллами.

Нейротубулы располагаются во всех

отделах нейрона и лучше всего развиты

в аксоне. Помимо своей основной

функции(поддержание формы клетки),

нейротубулы выполняют транспортную

функция. По нейротубулам в разных

направлениях, как по монорельсам,

двигаются мембранные органоиды( в

частности митохондрии), так и синаптические

пузырьки с нейромедиаторами То есть по

верхней поверхности нейротубулы скользит

1н синоптический пузырёк, по нижней

поверхности двигается обратно другой.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ФИЛАМЕНТЫ

в

нервной клетке в основном представлены

белком – нейрофиламентным триплетом,

который образует сеть белковых структур,

окружающих ядро и образующих в нутренний

каркас клетки. Функция: поддержание

формы и защита - амортизация.

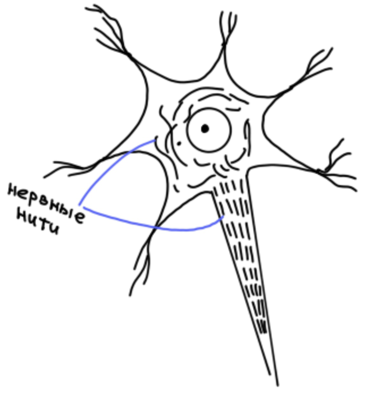

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ОРГАНОИДЫ

Ими являются нейрофибриллы

или нервные нити.

(Как в эпителии, например, опорные нити-

тонофибриллы, в мышечных структурах –

нейрофибриллы.) Нейрофибриллы в цитоплазме

нейрона – в перикариуме располагаются

хаотично, в то же время в отростках

нейрофибриллы располагаются упорядоченно

– параллельно друг к другу. Нейрофибриллы

представляют собой артефакты, то есть

то, что в обычных условиях в нейроне

увидеть нельзя. При жизни – нейрофибрилл

нет, но стоит нервную клетку зафиксировать,

покрасить азотно-кислым серебром, то

есть провести импрегнацию, как сразу в

цитоплазме и преикариуме, и в отростках

появятся эти нити. Это происходит так

как при воздействии химических агентов

– фиксаторов, красителей, белковые

структуры, находящиеся в цитоплазме

изменяют свой поверхностный заряд(происходит

денатурация белка) и они выпадают в

осадок. Именно эти процессы происходят

с белками цитоскелета(то есть микротрубочек

с тубулином, с нейрофиламентным триплетом

в промежуточных филаментах), эти белки

при действии серебрения выпадают в

осадок, склеиваются и становятся

различимыми. То есть, при жизни видим

отдельные структуры цитоскелета, при

фиксации все нити цитоскелета склеиваются

и образуются нейрофибриллы.

нутренний

каркас клетки. Функция: поддержание

формы и защита - амортизация.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ОРГАНОИДЫ

Ими являются нейрофибриллы

или нервные нити.

(Как в эпителии, например, опорные нити-

тонофибриллы, в мышечных структурах –

нейрофибриллы.) Нейрофибриллы в цитоплазме

нейрона – в перикариуме располагаются

хаотично, в то же время в отростках

нейрофибриллы располагаются упорядоченно

– параллельно друг к другу. Нейрофибриллы

представляют собой артефакты, то есть

то, что в обычных условиях в нейроне

увидеть нельзя. При жизни – нейрофибрилл

нет, но стоит нервную клетку зафиксировать,

покрасить азотно-кислым серебром, то

есть провести импрегнацию, как сразу в

цитоплазме и преикариуме, и в отростках

появятся эти нити. Это происходит так

как при воздействии химических агентов

– фиксаторов, красителей, белковые

структуры, находящиеся в цитоплазме

изменяют свой поверхностный заряд(происходит

денатурация белка) и они выпадают в

осадок. Именно эти процессы происходят

с белками цитоскелета(то есть микротрубочек

с тубулином, с нейрофиламентным триплетом

в промежуточных филаментах), эти белки

при действии серебрения выпадают в

осадок, склеиваются и становятся

различимыми. То есть, при жизни видим

отдельные структуры цитоскелета, при

фиксации все нити цитоскелета склеиваются

и образуются нейрофибриллы.

Цитоплазма нейрона помимо органелл характеризуется наличием включений. Так, в составе нейроплазмы можно выделить трофические включения( в основном, это углеводы – для образования АТФ в митохондриях) и пигментные включения (это липофусцин – раньше пигмент старения и меланин ). Функция меланина в нейронах пока не установлена, а липофусцин – это остаточные тельца лизосом(а их много тут), которые остались не переваренными в жиры и эти жиры со временем подвергаются биомодификации и приобретают окраску.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АКСОПЛАЗМАТИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ Аксоплазматический транспорт – движение нейроплазмы в нейроне. Впервые ток нейроплазмы был обнаружен в аксоне, отсюда и название. Но это не означает, что цитоплазма не двигается в дендритах, в перикариуме. Просто впервые обнаружили в аксоне. Аксоплазматический транспорт по направлению подразделяется на:

антероградный(движение нейроплазмы от перикариума в отростки

ретроградный – из отростков к перикариуму.

По скорости:

медленный. Медленный – порядка 5-8, до 40 мм в сутки.

быстрый. Быстрый от 400-2000мм в сутки.

Быстрый антероградный транспорт необходим для передвижения мембранных органелл, тех же самых митохондрий(скользят по монорельсам), а так же предшественников нейромедиаторов – синаптических пузырьков. А быстрая ретроградная (обратная) система призвана транспортировать от периферии к перикариуму выработавших свой ресурс органоиды, продукты метаболизма, ростовые факторы(которые захватываются нейроном извне. Например, фактор роста нервов). Медленный транспорт только антероградный. Так двигаются простые вещества, участвующие в регенерации нейрона на его периферии. Это могут быть и аминокислоты, мембранные фосфолипиды и тд. РЕГЕНЕРАЦИЯ Нервная ткань(нейроны) по теории дифферонного строения относятся к статическим тканям, у которых есть только конечное звено в диффероне а значит, их регенерация происходит исключительно по внутриклеточному типу. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НЕЙРОГЛИИ (о вспомогательных элементах нервной ткани) Было введено еще в 19м столетии немецким ученым патологом Рудольфом Вирховым. Согласно его представлению, нейроглия представляет собой нервный клей, обеспечивающий связывание, склеивание в единый конгломерат нервные клетки с образованием нервной ткани. То есть исторически нейроглии предписывалась 1 функция – связывание воедино нейроны. На современном этапе развития научной техники было описано намного больше функций: 1) разграничительная – разграничивает нейроны 2) барьерно-защитная – участвует в фагоцитозе, иммунных реакциях, формирует гемоэнцифалический барьер 3) трофическая – поглощают питательные вещества из крови и передают их нервным клеткам 4) секреторная – вырабатывают цитокины и ростовые факторы 5) функция «дворников»

КЛАССИФИКАЦИЯ: Глию подразделяют на

макроглия

микроглия

Они имеют разные источники развития, разное строение и выполняют разные функции. Так, например, макроглия развивается из нервной трубки и ганглиозной пластинки, микроглия в эмбриогенезе развивается из мезенхимы, а у взрослого человека из моноцитов периферической крови. МАКРОГЛИЯ Её подвидами являются эпиндимная глия, остроцитная(остроцитарная) глия и олигодендроглия. Эпиндимная глия представлена клетками призматической формы, представляющих собой эпиндимоглиальный эпителий, то есть по сути это разновидность эпителия, которые выстилают центральный канал спинного мозга, а так же полости желудочков головного мозга. На апикальной поверхности эпиндимоглиоцитов могут располагаться либо микроворсинки, либо микрореснички. От базального полюса отходит длинный или короткий расщепляющийся отросток. Существует закономерность: если эпиндимоглиоциты имеют длинный базальный отросток, на его апикальной поверхности находятся микроворсинки. Если имеет короткий базальный отросток, то на его апикальной поверхности находятся реснички. Функции клеток эпиндимной глии:

обеспечивают циркуляцию ликвора( за счет движения ресничек)

участвуют в продукции ликвора(хорроидная эндимная глия – та, которая образует сосудистые сплетения желудочков мозга )

участвуют в образовании глиальных пограничных мембран (то есть базальные отростки, уходя на периферию, очень часто за пределы серого и белого вещества, образуют глиальную пограничную мембрану)

метаболическая (захватывают различные молекулы из ликвора, то есть регистрируют химический состав ликвора и могут передавать информацию о нём в гипаталомические структуры. Где идёт выработка нейрогормонов).

Астроцитарная глия – представлена мелкими клетками с многочисленными отростками, которые имеют вид звёздочек (аструм- звезда). Именно эти клетки на голубоватом фоне нервной ткани при окраске по Ницлю формируют картину звёздного неба. Выделяют 2 разновидности астроцитов – коротколучистые или протоплазматические – встречаются в сером веществе. Длиннолучистые или фибриллярные- встречаются в белом веществе. Функции:

разграничительная – отростки астроцитов разграничивают нейроны.

секреторная – участвует в выработке ростовых факторов.

участвует в образовании гематоэнцифалического барьера(отростки астроцитов, подходя к капиллярам, распластываются на них, образуя дополнительный изолирующий слой на стенке сосуда. Препятствующий попаданию патогенов, вредных в-в из крови в нервную ткань.

функция»дворников» (поглощают избытки ионов калия, образующиеся в нервной ткани при усиленной синаптической работе. Тем самым защищают нервные клетки от перевозбуждения

О лигодендроглия

– малоотросчатая глия. Олигодендроциты

являются самыми распространенными

клетками глиальной природы, их больше

всего. Соотношение между нейронами и

клетками глии, например олигодендроглии

1 к 10. Учеными было установлено, что

человек является более гениальным

именно тогда, когда этот разрыв становится

еще больше 1 к 12,13,15. То есть не только

кол-во нервных клеток и связей между

ними определяет гениальность человека,

но и то соотношение(см выше).

Виды

олигодендроглии:

1)олигодендроглия

ЦНС(образует миелиновые нервные

волокна)

2) олиго-глия периферической

нервной системы (Швановские клетки или

нейролеммациты – образуют безмиелиновые

нервные волокна)

3) мантийная (своими

телами образуют оболочки вокруг тел

нейронов, защищая их, передавая питательные

вещества)

4) свободная олиго-глия.

Рассматривается как резерв, то есть не

образует оболочки ни вокруг отростков,

ни вокруг тел нейронов.

лигодендроглия

– малоотросчатая глия. Олигодендроциты

являются самыми распространенными

клетками глиальной природы, их больше

всего. Соотношение между нейронами и

клетками глии, например олигодендроглии

1 к 10. Учеными было установлено, что

человек является более гениальным

именно тогда, когда этот разрыв становится

еще больше 1 к 12,13,15. То есть не только

кол-во нервных клеток и связей между

ними определяет гениальность человека,

но и то соотношение(см выше).

Виды

олигодендроглии:

1)олигодендроглия

ЦНС(образует миелиновые нервные

волокна)

2) олиго-глия периферической

нервной системы (Швановские клетки или

нейролеммациты – образуют безмиелиновые

нервные волокна)

3) мантийная (своими

телами образуют оболочки вокруг тел

нейронов, защищая их, передавая питательные

вещества)

4) свободная олиго-глия.

Рассматривается как резерв, то есть не

образует оболочки ни вокруг отростков,

ни вокруг тел нейронов.

МИКРОГЛИЯ

Представляет собой глиальные макрофаги или макрофаги нервной ткани. Источниками развития являются в эмбриональном периоде это клетки мезенхимы, после рождения источником развития микроглиацитов являются моноциты периферической крови.

Согласно современным представлениям, принято выделять три разновидности микроглиальных клеток. Они отличаются своим внешним видом, активностью и возрастом, в котором их можно встретить в составе нервной ткани.

Так, первой разновидностью микроглиальных клеток является амибоидные микроглиоциты. Это достаточно крупные клетки неправильной формы, клеточная поверхность которых образует многочисленные выросты. Характеризуются хорошей степенью развития органелл, и в первую очередь, лизосом. Является активной видом микроглии, ее можно встретить в эмбриональном периоде. Необходимо понимать зачем формирующимся органам НС иметь активную микроглию: в эмбриональном периоде всегда закладывается намного больше клеточных и неклеточных элементов, чем нужно. Те же клетки либо элементы межклеточного матрикса, которые участвуют в образовании органа, они формируют ткань, орган и в дальнейшем будут жить и развиваться. Те же микроглиациты, которые оказываются не состоятельными, не находят факторов должного микроокружения, или просто оказываются лишними, такие клетки подвергаются разрушению, апоптозу, а их остатки в виде апоптотических телец как раз таки в нервной ткани и поглащаются клетками амибоидной микроглии.

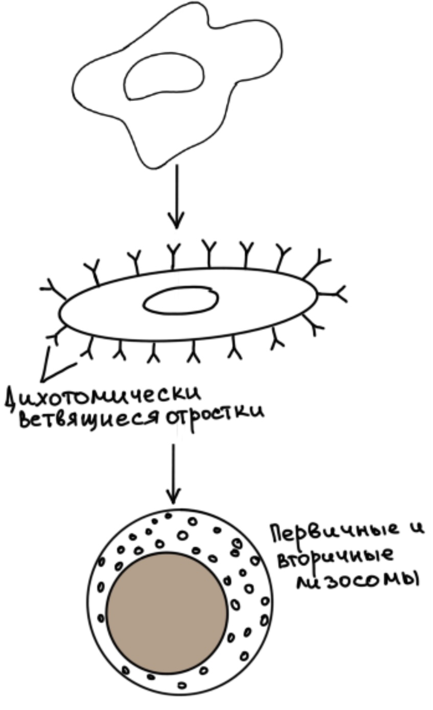

Покоящаяся (ветвистая/колючая) ― овальной формы, овальное гиперхромное ядро, слабо развитые органоиды (исключение ― лизосомы и цитоскелет). Неактивная микроглия. Имеются дихотомически ветвящиеся отростки. Встречается в организме в постэмбриональном периоде. В состоянии физиологического комфорта (нет заболеваний, повреждений).

Реактивная ― крупные клетки круглой или овальной формы с крупными светлыми ядрами, большим количеством первичных и вторичных лизосом. Образовались из ветвистых после их активации. Разновидность активной микроглии, встречается в сформированной нервной ткани при развитии в ней патологических процессов.