- •Эпителиальная ткань

- •Ткани внутренней среды кровь

- •Различные виды соединительной ткани

- •Хрящевая ткань

- •Эластическая хрящевая ткань

- •Волокнистая хрящевая ткань

- •Костная ткань

- •Клеточные элементы костной ткани

- •Мышечные ткани

- •Нервная ткань

- •Морфологический(учитывает строение и кол-во отростков).

- •Функциональный. Согласно функциональной классификации, нейроны подразделяются на несколько разновидностей в соответствии с выполняемой функцией и расположением в рефлекторной дуге.

- •Нервные волокна

Общая гистология (гистос-ткань логос-учение)- раздел, изучающих происхождение тканей как таковых.

Ткань - совокупность клеточных и неклеточных элементов, объединённых общностью происхождения, строения, выполняемых функций, детерминированных процессами онто- и филогенеза.

Классификация тканей

Морфофункциональная классификация тканей по Кёлликеру и Лейдигу предложена в 1856 году 19го столетия.

- покровные - различные виды эпителия (покровный, выстилающий, железистый). Признак: все эпителиальные ткани состоят только из клеток и не содержат межклеточного вещества);

- ткани внутренней среды - кровь, лимфа, все разновидности соединительных тканей, костная и хрящевая ткань. Признак: единство происхождения - все ткани внутренней среды развиваются из мезенхимы – эмбриональной соединительной ткани; имеют общий план строения - все ткани состоят из клеток и межклеточного вещества;

- мышечные ткани - различные по происхождению, строению, по выполняемым функциям. Признак: способность к сокращению;

- нервная ткань. Признак: элементы нервной ткани/нейроны способны к возбудимости и проводимости. Благодаря возбудимости и проводимости выполняет интегративную функцию;

Представление о дифферроной организации тканей

Дифферон - совокупность одного гистогенетического ряда клеток, находящихся на разных ступенях своей дифференцировки.

Дифферон состоит из звеньев, в том числе:

начального (незрелые стволовые клетки);

промежуточного (развивающиеся, дифференцирующие клетки);

конечного (высоко дифференцированные клетки).

Бывают ткани полнодифферонными (все 3 звена) и неполнодифферонными (может отсутствовать либо начальное звено, либо начальное и промежуточное).

Классификация исходя из представления о диффероне:

- динамические ткани (эпителиальные ткани) с полным дифферонном. Динамические ткани очень хорошо регенерируют, как по клеточному (кл. деление), так и внутриклеточному типу (обновление структур клетки без деления) типу. У этих тканей есть начальное звено - стволовые клетки. Поэтому морф.субстрат для регенерации - стволовые кл.

- растущие, развивающиеся ткани (отсутствует начальное звено дифферона, нет стволовых клеток в этих тканях), например, гладкая мышечная ткань. Регенерируют такие ткани только по внутриклеточному типу, но при воздействии ферментов/гормонов не исключается возможность и по клеточному типу.

- статические, отсутствуют первых два звена/начальное и промежуточное звено (представлена высоко дифференцированными клетками - конечным звеном). Пример: сердечные, мышечные, и нервные. Регенерируют такие ткани только по внутриклеточному типу, так как они не способны к клеточному делению.

Понятие о регенерации

- обновление структур биологических объектов на различных уровнях, утраченных либо в ходе естественной жизнедеятельности, либо в результате травмы, направленное на восполнения дефицита возникших функций.

Виды:

Физиологическая (обновление структур и функций утраченных в ходе естественной жизнедеятельности)

Посттравматическая/репаративная (обновление структур и функций, утраченных в результате травмы)

Уровни регенерации:

Клеточный уровень. Регенерация за счёт клеточного деления.

Внутриклеточный уровень, т. е. сами клетки не делятся.

Подуровни:

Органоидный (увеличение количества органелл/напр. митохондрий)

Внутриорганоидный (увеличение количества крист в митохондриях, напр.)

Молекулярный (увеличение количества макромолекул)

Эпителиальная ткань

Эпителиальная ткань - совокупность полярно дифференцированных клеток, лежащих в виде пласта на базальной мембране, на границе раздела двух сред: внешней и внутренней. Эпителиальная ткань является одной из самых распространённых тканей (наряду с соеденительными) в организме, её можно встретить практически везде.

Г истогенетическая

классификация эпителия (по происхождению):

истогенетическая

классификация эпителия (по происхождению):

Эпителиальная ткань разделяется на эктодермальный, мезодермальный и энтодермальный эпителий

эктодермальный. Встречается в роговице, в начальном и каудальном отделах жкт, кожные покровы;

мезодермальный. Встречается в серозных оболочках (плевры, брюшины перикарда), эпителий канальцев почек и семявыносящих путей;

энтодермальный. Встречается: в среднем отделе жкт, в эпителии воздухоносных путей.

Каким бы ни был эпителий в плане своего происхождения, строения, выполняемых функций, все ткани объединяются общими/специфическими признаками:

Эпителиальная ткань состоит только из клеток и не содержит межклеточного вещества. Таким образом, эпителиальная ткань образует эпителиальные/клеточные пласты, где клетки плотно прилежат друг к другу.

Способность эпителия образовывать клеточные пласты сохраняется даже при выращивании эпителия в культуральных средах вне организма.

Эпителиальные ткани располагаются на границе раздела двух сред (внешней и внутренней). Исходя из 2го признака вытекает 3ий. В связи с пограничным расположением эпителиальная ткань постоянно испытывает пагубное влияние факторов окружающей среды и, как следствие, травмируется, изнашивается, в связи с чем, в ходе эволюции, за эпителиальной тканью закрепляется прекрасный регуляторный потенциал.

Эпителиальные ткани всегда располагаются на базальной мембране или базальный пластинке.

Эпителиальные ткани лишены кровеносных сосудов. Все питание осуществляется посредством диффузии питательных веществ через базальную мембрану из подлежащей соединительной ткани. Исключение(!): сосудистая полоска во внутреннем ухе (в перепончатом канале улитки).

Эпителиальная ткань очень хорошо иннервирована, между эпителиальными клетками находится масса нервных окончаний, с целью того, чтобы мозг дал ответную реакцию для сохранения естественной, нормальной жизнедеятельности.

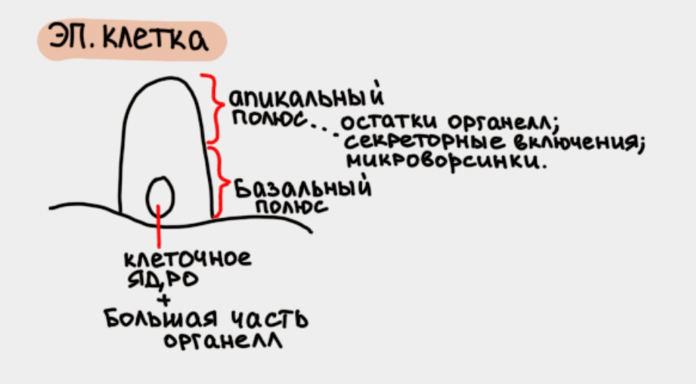

Эпителиальные клетки полярно-дифференцированы. У эпителиальной клетки выделяют два полюса, в том числе базальный полюс и апикальный. У базального полюса преимущественно располагается ядро и большая часть органелл, в апикальный части могут располагаться включения, микроворсинки и реснички.

Под базальной мембраной рыхлая волокнистая соединительные ткань.

Характеристика базальный мембраны (базальной пластинки)

- основа для эпителиальных клеток. Базальная мембрана имеет толщину от 0,1 до 1 мкм, в световой микроскоп не видна (очень тонкое строение). Исключение! В тоже время в роговице передняя- Боуменова и задняя (Десцеметова) мембраны, имеющие длины от 5 до 9 мкм сильно преломляющий свет, видны в световой микроскоп.

При электронно-микроскопическом исследовании выяснили, что есть три пластинки:

- наружная (lamina lucida) – светлая, толщиной от 20 до 40 нм, бедна белком, много ионов кальция;

- темная пластинка (lamina densa) - 40-60 нм, много белков, мало ионов кальция.

- ретикулярная пластинка (lamina reticularis) – состоит из тончайших коллагеновых фибрилл и микроокружения соединительной ткани, связанных с якорными фибриллами;

Состав базальной мембраны с хим. т.з. представляет собой аморфный матрикс с погруженными в него коллагеновыми фибриллами. Фибриллы состоят из белка коллагена 4го типа!!! (3, 5, 1 может быть)

Состав аморфного матрикса

Состоит из:

гликозаминогликанов (сульфатированных и несульфатированных), кристаллов, определяющих гидрофильность, различную степень полимеризации, изменяет проницаемость базальной мембраны (при низкой степени - уменьшается, при высокой - повышается);

протоуглеканы (связь первых с белками)

гликопротеинов (ламинин, фибронектин), определяющих морфогенетическую функцию базальной мембраны (пролифирации (помощь в делении), дифференцировка, адгезия (прилипание), распласластывание);

неорганические вещества (вода и соли).

Функции базальной мембраны:

опорная, на ней лежат эпителиоциты;

транспортная;

барьерно-защитная, неповрежденная базальная мембрана не пропускает через себя микроорганизмы и их токсины.

морфогенетическая - способствует пролиферации (делению), адгезии (прилипанию) и миграции (распластыванию) эпителиальных клеток;

препятствует прорастанию эпителия в подлежащую соединительную ткань. Может прорастать, например, при развитии злокачественного образования - раковые клетки прорастают в соседние ткани и опухоль распространяется.

Х арактеристика

эпителиальных клеток

арактеристика

эпителиальных клеток

- эпителиальные клетки носят название эпителиоцитов. По своей форме эпителиоциты бывают разные, в том числе:

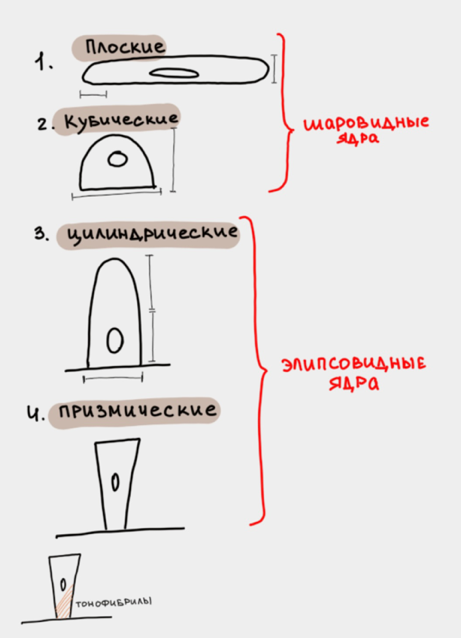

плоские (плоские ядра)(1)

кубические (округлые ядра) (высота равна ширине); (2)

цилиндрические (высота в 2,5-3 раза превышает ширину); (3)

призматические, разновидность цилиндрических. У основания клетка сужена, на верхушке расширена (эллипсовидные ядра); (4)

Характерно:

–наличие чаще всего одного ядра, форма которого соответствует форме клетки, в то же время встречаются дву- и многоядерные – печеночные клетки гепатоциты, которые содержат в норме в 25% случаев 2 ядра; поверхностный слой многослойного эпителия (куполообразные клетки);

–наличие как общих (ЭПС, Комплекс Гольджи, митохондрии, рибосомы, лизосомы, малые пероксисомы, цитоскелет), так и специальных органоидов (опорные нити – тонофибриллы, которые состоят из более тонких нитей тонофиламентов, они же в свою очередь состоят из цитокератина (он только в эпителиоцитах) – прошивают насквозь всю цитоплазму, не выходя за границы эпителиальной клетки, и укрепляются/заякореваются десмосомальные межклеточные контакты);

–в ходе дифференцировки на их апикальной поверхности появляются производные клеточной оболочки: микроворсинки (выросты цитоплазмы, покрыты цитолеммой, увеличивают площадь поверхности клетки; их много на эпителиоцитах тонкого кишечника, в начальном отделе почечных канальцев) и реснички (выросты цитоплазмы, покрыты цитолеммой, в основе которых лежат микротрубочки - 1 пара в центре и 9 пар по периферии (2×9+2), в основании базальные тельца (2*9+1); их много на эпителиоцитах воздухоносных путей, матки и маточных труб - задерживают пылевые частички и способствуют продвижению женской половой клетки);

–соединяются при помощи различного рода межклеточных контактов, где чаще всего встречаются десмосомы, простые контакты (по типу замка), полудесмосомы (с базальной мембраной) и плотный контакт;

Функции эпителия: они определяются их местоположением, так, например,

многослойные эпителий кожных покровов, роговицы, начального и каудального жкт – барьерно-защитная функция;

однослойные в среднем отделе жкт – всасывательная функция;

однослойный эпителий в канальцах почек – как всасывательную (реабсорбционную), так и экскреторную функцию;

однослойный эпителий серозных оболочек (брюшина, плевра, перекард) – функция уменьшения коэффициента трения, препятствует развитию спаек между соседними органами;

в составе желез/железистый - секреторная функция;

Морфологическая классификация эпителия:

Все эпителиальные ткани делят на:

- покровный (кожа), включая выстилающий (слизистая);

- железистый;

Покровный и выстилающий эпителий:

- однослойный – все клетки касаются своим основание базальной мембраны;

- многослойный – с базальной мембраной связаны только клетки нижнего слоя, остальные лежат на нижерасположенных клетках

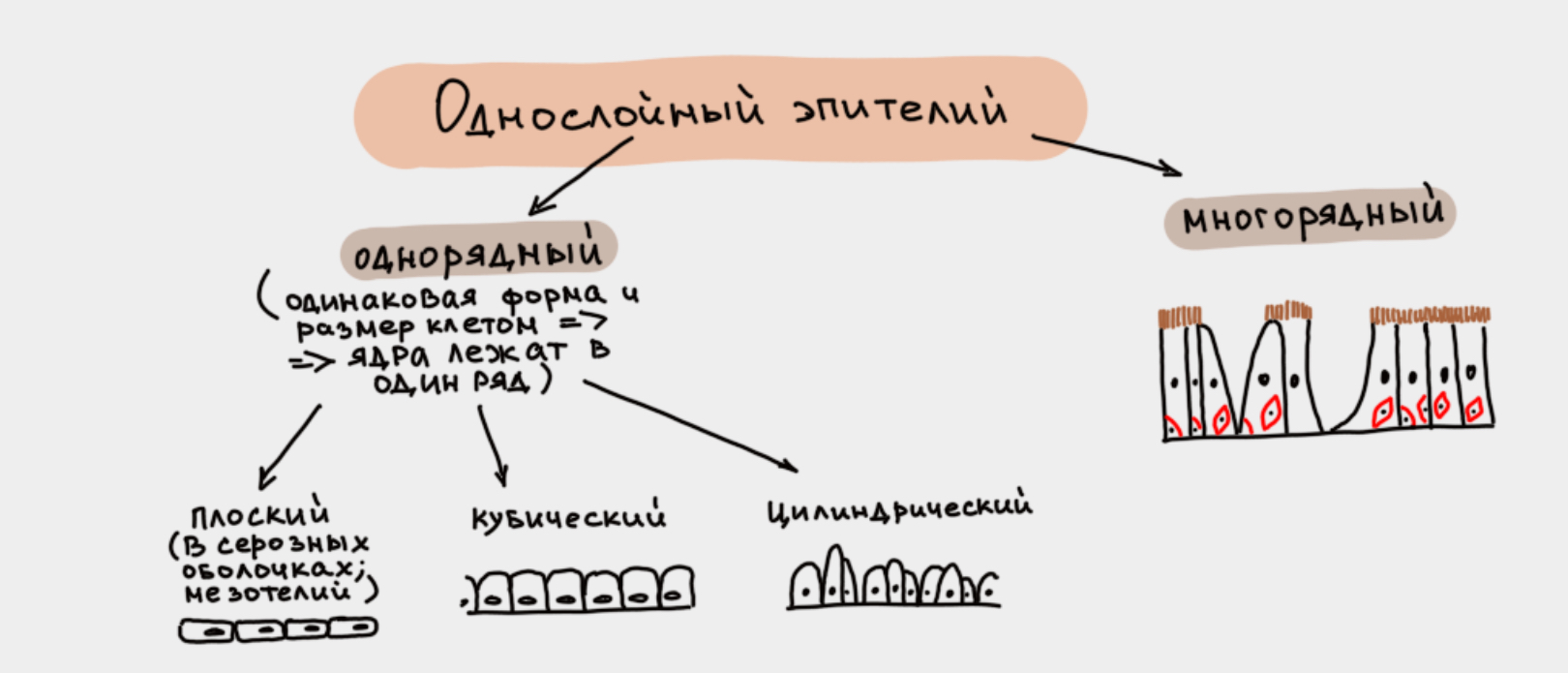

Однослойный эпителий подразделяют на:

Однорядные – все клетки имеют одинаковую форму и одинаковый размер, в связи с чем их ядра лежат в один ряд.

Выделяют:

плоский (мезотелий) - серозные оболочки;

кубический - в канальцах почек, выводных протоках желез, в бронхах малого калибра;

цилиндрический – в канальцах почек, выводных протоках желез, в тонком и толстом кишечнике;

призматический (вариант цилиндрического в слизистой оболочке желудка)

Многорядные – все клетки лежат на базальной мембране, но клетки имеют разную форму и размеры, в связи с чем их ядра располагаются в несколько ярусов. Встречается в воздухоносных путях.

В составе встречаются:

реснитчатые (призматические, мерцательные) клетки, их ядра образуют самый верхний ярус; (1)

малые вставочные. – источник регенерации, стволовые, их ядра образуют самый нижний ярус;(2)

большие вставочные - эндокринные, дифференцирующиеся клетки, их ядра образуют средний ярус;(3)

бокаловидные клетки – железистые; (4)

Многослойный эпителий

– плоский неороговевающий

плоский неороговевающий

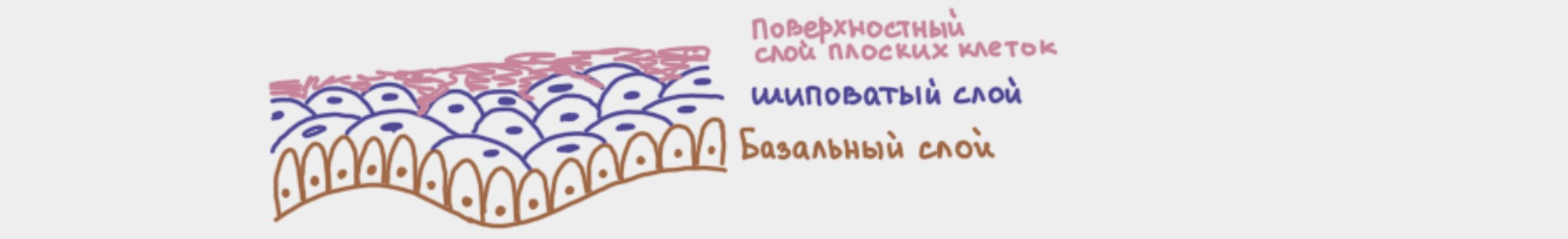

3 клеточных слоя:

Базальный. Представлен клетками цилиндрической формы, лежащими на базальной мембране; ядра эллипсовидные лежат у базального полюса; цитоплазма клеток окрашивается в синий цвет; участие в регенерации по клеточному типу - стволовые кл);

Шиповатый. Располагаются клетки неправильной/полиганальные формы. Которые на срезе имеют кубическую форму и округлые ядра; в электронном микроскопе видно, что клетку образуют тончайшие выросты – шипики, которые внедряются между соседними клетками и контактируют друг с другом (десмасомальный межклеточный контакт);

Поверхностный слой плоских/ базальных клеток. 2-3 ряда с плоскими ядрами. В клетках не обнаруживаются признаки ороговения (кератинизации). Встречаются в начальном и каудальном отделах жкт, роговице.

- плоский ороговевающий

плоский ороговевающий

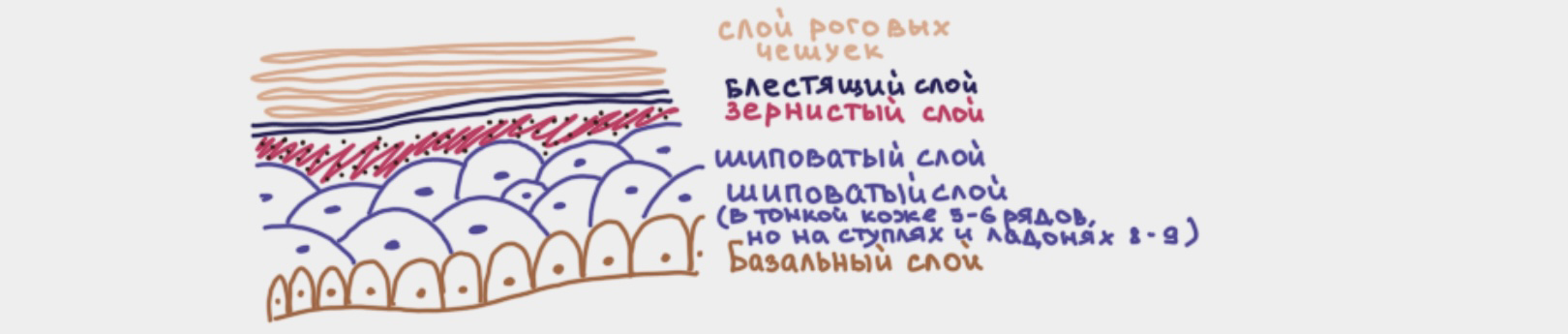

5 клеточных слоев:

Базальный. На базальной мембране располагается слой цилиндрических клеток с базафильной цитоплазмой, эллипсовидными ядрами, выполняющих в основном камбиальную стволовую функцию, то есть 80-85 % клеток базального слоя – базальные кератиноциты. Также в базальном слое встречаются и другие разновидности клеток: меланоциты (пигментные), внутриэпидермальные макрофаги, или клетки Лангерганса (иммунные реакции), клетки Меркеля (диски Меркеля), которые образуют осязательные нервные окончания.

Шиповатый (6-10 клеточных рядов). В толстой коже в его составе насчитывают 6-8-10 рядов (ладони и подошва). В тонкой коже 5-6 рядов. В шиповатом слое находятся полигональные кубические клетки с округлыми ядрами, шипиками – выростами клеточной поверхности, а в их цитоплазме – особые гранулы кератиносомы, которые содержат клеточный цемент из различных классов липидов (фосфолипиды, церебразины, сфингомиелины, которые выделяясь за пределы клеток способствуют их прочному соединению и не пропускают воду, делают эпителий гидрофобным).

Зернистый. Представлен 2-мя-3-мя рядами клеток уплощенной формы с уплощенными ядрами; в цитоплазме находятся гранулы с белком кератогиалином, который свидетельствует о том, что в эпителии активно идёт ороговение, или кератинизация.

Блестящий. Представлен плоскими клетками 2-3-мя рядами (на препарате светлая полоска), в которых благодаря работе лизосомальных ферментов разрушились ядра и органоиды (постклеточные структуры), а в цитоплазме произошло накопление белка - элеидина, имеющего такой же коэффициент преломления света, что и клеточная оболочка, клетки в этом слое слившиеся и как отдельные не видны.

Слой роговых чешуй. Представлен постклеточными структурами, где клеток нет, только клеточные тени; клеточная оболочка, под которой находится пузырек с воздухом и кератиновые фибриллы. Процесс кератинизации (ороговения) - это процесс специфической дифференцировки клеток, которое приводит к образованию на поверхности роговых чешуй, слущивающихся с поверхности эпителия, а сам эпителий приобретает выраженные барьерно-защитные свойства (плохо пропускают воду, не выпускают воду, плохо проводит электрический ток). Кератинизация нужна для защиты кожи.

- переходный

Встречается в тех органах, стенка которых подвержена процессам растяжения и сжатия, а значит эпителиальные клетки могут менять свою форму и количество слоёв, а в самом эпителии может измениться даже количество слоев. Встречается в органах мочевыводящей системы, почечных лоханках, мочеточниках, мочевом пузыре.

А) Если стенка органа находится в растянутом состоянии в эпителии встречается два клеточных слоя:

1. Базальный. Малые кубические клетки

2. Поверхностный. Большие кубические клетки.

Б) Когда стенка сжимается, площадь базальной мембраны уменьшается. В переходном эпителии образуется 3 слоя:

Базальный;

Промежуточный. Клетки приобретают грушевидную форму. Это те клетки, которые вытесняются из базального слоя.

Поверхностный. 2-3 ряда клеток. Крупные, куполообразной формы клетки с большими округлыми ядрами, среди которых встречаются двуядерные эпителиоциты.

Железы. Железистый эпителий.

Отличие железистого от покровного:

образует железы;

в ЖЭ хорошо развиты органоиды синтеза

в ЖЭ могут располагаться внутриклеточные секреторные канальцы (глубокие инвагинации), на которых идут процессы синтеза.

в ЖЭ находятся секреторные гранулы

работа железистого эпителиоцита подчинена стадиям секреторного цикла:

1 стадия - поглощение предшественников для синтеза;

2 стадия- синтез секрета в ЭПС;

3 стадия - созревание секрета и формирование, накопление его в Комплексе Гольджи;

4 стадия - выведение секрета;

5 стадия - восстановления клетки, для последующего секреторного цикла.

Классификация желез

Все железы делятся на одноклеточные и многоклеточные.

2 группы:

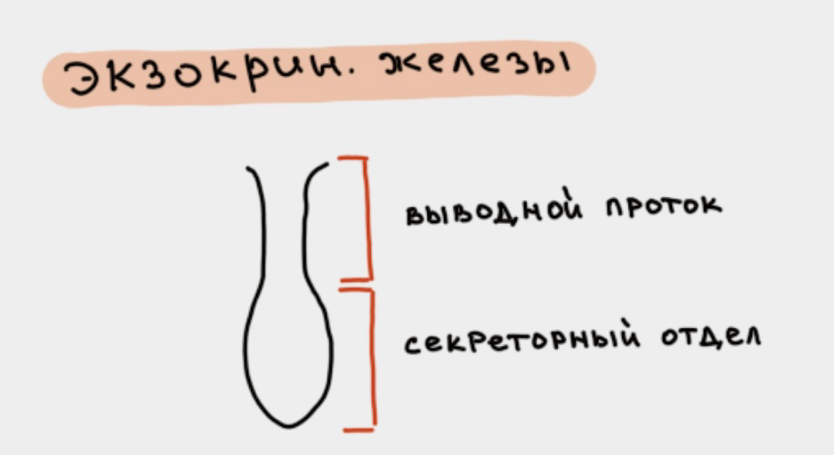

- экзокринные,

выводят секрет в полость или на поверхность

тела:

экзокринные,

выводят секрет в полость или на поверхность

тела:

1. Секреторный или концевой отдел

2. Выводной проток:

По строению выводных протоков железы подразделяются на простые и сложные. У простых, выводной проток один, у сложных – несколько.

- эндокринные, выводят секрет в кровь или лимфу(ликвор);

По форме секреторного отдела выделяют:

- трубчатые (потовые, железы матки);

- альвеолярные (мешочки) (, молочные, поджелудоные);

- альвеолярно-трубчатые (подчелюстная, подъязычная железы);

По степени разветвления концевых отделов, выделяют:

- разветвленные (слюнные, подчелюстная и подъязычная железы);

- неразветвленные (железы матки);

По характеру выделяемого секрета, выделяют:

Белковые или серозные (околоушная слюнная железа)

Слизистый (бокаловидные клетки, собственные железы пищевода)

Белково-слизистые (подчелюстная слюнная)

Слизисто-белковый (подъязычная)

Последние две это железы со смешённой секрецией

Солевые (потовые, слезные)

Сальные (сальная железа)

Смешенные железы (есть и экзо и эндокринные компоненты) ( поджелудочная железа)

По механизму выведения секретов:

мерокриновые, секрет выделяется без разрушения клеток (слюнные);

апокриновые, разрушается верхушечная часть клетки (молочные, потовые некоторых локализаций);

голокриновый тип секреции, клетка полностью разрушается, её компоненты входят в секрет (сальная железа);