- •Семинары по предмету «Цитология и гистология»

- •Семинар на 14. 02.2024

- •Семинар на 21.02.2024

- •Семинар на 28.02.2024

- •Семинар на 06.03.2024

- •Семинар на 20.03.2024

- •Семинар на 27.03.2024

- •Семинар на 03.04.2024

- •Семинар на 09.04.2024

- •Семинар на 17.04.2024

- •Семинар на 24.04.2024

- •Семинар на 08.05.2024

- •Семинар на 15.05.2024

- •Семинар на 22.05.2024

Семинар на 22.05.2024

План строения Нервной ткани

Нервная ткань — это система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии, обеспечивающих специфические функции восприятия раздражения, возбуждения, выработки импульса и его передачи. Является основой строения органов нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей и органов, их интеграцию в организме и связь с окружающей средой. По международной классификации тканей Келликера и Лейдига входят в состав самостоятельной 4 группы тканей, которая так и называется «Нервная ткань».

Нервные клетки- основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию. Нейроглия обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, секреторную и защитную функции.

М орфологическая

классификация нервных клеток

орфологическая

классификация нервных клеток

(учитывает строение и кол-во отростков) Обычно нейроны состоят из тела (перикарион) и отростков: аксона и различного числа ветвящихся дендритов.

• Аполярные нейроны (у которых нет отростков). Аполярные нейроны представлены нейробластами, встречаются в составе второго слоя нервной трубки в эмбриональном периоде.

• Униполярные нейроны (уни – один). Характеризуются наличием тела и 1ого отростка. Им является аксон. Функцию дендритов выполняет тело клетки – чувствительную функцию. Такие нейроны встречаются в сетчатке, где носят название аллокриновых нейронов (выполняют тормозную функцию).

• Биполярные нейроны (Би -2). Аксон, дендрит, тело. Такие нейроны встречаются в сетчатке, в спиральном и вестибулярном ганглиях внутреннего уха.

• Псевдоуниполярные нейроны (ложноодноотросчатые нейроны). Все эти нейроны в эмбриогенезе закладывались как Биполярные, но в ходе их дифференцировки, основания их отростков сливаются и формируют картину отходящего единственного отростка, но он все равно разделится позже на аксон и дендрит. Встречаются в спинномозговых узлах (в спинных ганглиях).

• Самым распространенным типом клеток являются мультиполярные нейроны (многоотросчатые клетки). Характеризуются наличием 1ого аксона и более 2х дендритов. Такие клетки встречаются в головном мозге, спинном мозге, в вегетативных ганглиях (в симпатических и парасимпатических). Их формы чрезвычайно ранообразны.

Функциональная классификация нервных клеток. Понятие о рефлекторной дуге

Рефлекторная дуга- цепь нейронов, последовательно соединенных синапсами, обеспечивающих проведение нервного импульса от раздражителя к двигательному нервному окончанию на рабочем органе. Из рефлекторных дуг состоит нервная система, в зависимости от функции РД различают рецепторные (чувствительные, афферентные), ассоциативные и эфферентные (эффекторные) нейроны.

• Чувствительные нейроны. Выполняют сенсорную функцию. Они взаимодействуют с теми или иными раздражителями внешней или внутренней среды и (генерируют) формируют нервный импульс на основе действия того или иного раздражителя.

• Вставочные нейроны. Занимают промежуточное положение в рефлекторной дуге (между чувствительными и двигательными клетками). Выполняют роль посредников в передаче нервного импульса от чувствительной клетки к двигательной. А так же цепь передачи импульса (расстояние от чувствительной клетки к двигательной, а потом к рабочему органу) может значительно увеличиваться.

• Ассоциативные клетки. Как и вставочные занимают промежуточное положение в рефлекторной дуге, НО в отличие от вставочных ассоциативные взаимодействуют с несколькими чувствительными клетками, то есть они собирают этот импульс, суммируют его и передают на 1 двигательную клетку. (Пример: если рассмотреть нейроны сетчатки, как рефлекторную дугу, то биполярные клетки(нейроны), взаимодействуя с колбочками выполняют роль вставочных клеток. А взаимодействуя с палочками, выполняют роль ассоциативных клеток. Так как палочек больше, чем колбочек (порядка 120 млн).

• Двигательные (эффекторные). Занимает конечное положение в рефлекторной дуге, получает импульс от чувствительной клетки (если это 2х нейронная дуга), либо от вставочной или ассоциативной клетки 3х нейронной рефлекторной дуги, после получения импульса эффекторная клетка передаёт его на рабочий орган (на скелетную мышцу), вызывая тот или иной эффект (сокращение например).

• Секреторные нейроны (нейросекреторные клетки). Занимаю особую группу. Отличаются от обычных нейронов:

1) Прекрасно развитыми органоидным аппаратом (к Гольджи, ЭПС, митохондрии)

2) в их цитоплазме находятся секреторные гранулы

3) их работа подчинена определенной стадийности (стадии секреторного цикла)

Большая часть нейросекреторных клеток располагается в гипоталамусе (в переднем и среднем отделах гипоталамуса), где данные клетки группируются и образуют ядра (описано около 32 ядер: супрооптическое, паравентрикулярное, аркуатное, вентромедиальное ядро). Вырабатывают гормоны окситоцин, вазопрессин, рилизинг гормоны (статин и либерин).

Афферентные воспринимают импульс, эфферентные нейроны передают на рабочий орган, побуждая к действию, а ассоциативные осуществляют связь между нейронами.

С троение

нервной клетки

троение

нервной клетки

Нейроны или нейроциты- специализированные клетки нервной системы, ответственные за рецепцию, обработку стимулов, проведение импульса и влияние на другие нейроны, мышечные или секреторные клетки. Нейроны выделяют нейромедиаторы.

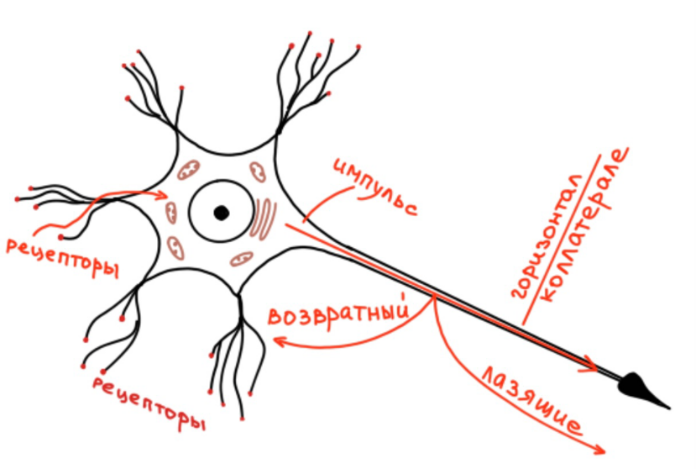

Тело- перикарион. Цитоплазма - нейроплазмы. От тела отходят дендриты – короткие и сильно ветвящиеся отростки, на концах которых рецепторы, воспринимающие раздражителя, они проводят нервный импульс к центру клетки. Есть 1 длинный аксон – двигательное нервное окончание, по которому передаётся импульс от тела клетки. Аксон на своём пути может давать дополнительные ветви- коллатерали (ответвления), которые могут быть лазящими (стелется вдоль основного ствола аксона), возвратными (те, которые возвращаются в тот же слой, где находятся тела) и перпендикулярными/горизонтальными (идущие под прямым углом с хордой).

Дендриты содержа: глыбки гранулярной ЭПС, митохондрии, большое количество нейротубул и нейтрофиламентов. Аксон содержит: митохондрии, нейротубулы, нейрофиламенты, агранулярный ЭПС.

Чаще всего одно крупное, округлое, светлое ядро. Многоядерные нейроны в парасимпатических ганглиях матки, маточных труб, простаты. В составе нейроплазмы встречаются как общие, так и специальные органоиды. Нейроны характеризуются умеренной степенью органелл. В цитоплазме нейрона канальцы гранулярной и агранулярной ЭПС. Гранулярной больше, т. к. нейроны функционируют очень активно, взаимодействуют друг с другом и их взаимодействие обусловливается передачей информации от 1й клетки к другой, а передача возможна через синапсы, благодаря химическим веществам – нейромедиаторам. То есть, чтобы 1 клетка передала возбуждение на другую, она должна из себя выпустить в синоптическую щель (это разновидность особого контакта- нексуса в нервной ткани) химические вещества, чтобы они вызвали возбуждение на другой клетке. В гранулярной ЭПС происходит синтез предшествующих нейромедиаторов. Также при обработке срезов нервной ткани по методу Ниссле и последующей световой микроскопии в цитоплазме нейрона выявляются глыбчатые структуры – глыбки, которые получили название тигроидное вещество или вещество Ниссле, они представляют собой гранулярную ЭПС. Отсутствуют в аксональном холмике и в самом аксоне. У нейрона комплекс Гольджи развит очень хорошо. Располагается либо в виде сеточки вокруг ядра, либо в виде чепчика/ шапки/колпачка в месте отхождения аксона – в аксоном холмике. Комплекс Гольджи у нейрона помимо основной сегрегационной функции выполняет функцию участия в генерации потенциала действия, то есть нервного импульса. Большое количество мелких митохондрий со слабо развитыми кристами, больше всего в терминальных расширениях аксонов и перикарионе. Большое кол-во митохондрий связано с тем, что практически все процессы, происходящие в нейроплазме энергозависимы, поэтому для функционирования неравной клетки необходима энергия, а это АТФ. Для адекватного функционирования митохондрии и образования АТФ, необходимо 3 условия:

1) наличие субстрата. 2) адекватное кол-во инсулина, потому что именно инсулин является проводником глюкозы из крови в клетки разных органов. Если инсулина будет мало или будут заблокированы рецепторы к инсулину на клетках, вся глюкоза останется в крови, будет гипергликимия, а в клетках тканей глюкозы хватать не будет. 3) Кислород. Так это основной окислитель, который участвует в процессах окислительного фосфорилирования в митохондриях. Он окисляет субстрат.

Содержит лизосомы для разрушения продуктов собственной жизнедеятельности. Цитоскелет развит хорошо состоит из промежуточных филаментов- микрофибрилл и микротрубочек-нейротубул. Нейротубулы располагаются во всех отделах нейрона, лучше всего развиты в аксоне. Помимо своей основной функции (поддержание формы клетки), они выполняют транспортную функция. По нейротубулам в разных направлениях, как по монорельсам, двигаются мембранные органоиды и синаптические пузырьки с нейромедиаторами. То есть по верхней поверхности нейротубулы скользит один синоптический пузырёк, по нижней поверхности двигается обратно другой. Промежуточные филаменты в нервной клетке в основном представлены белком – нейрофиламентным триплетом, который образует сеть белковых структур, окружающих ядро и образующих внутренний каркас клетки. Функция: поддержание формы и защита - амортизация.

Специальные органоиды: нейрофибриллы или нервные нити. Выявляются при фиксации нервной клетки и обработке азотно-кислым серебром (за счёт химических агентов-фиксаторов, из-за них белковые структуры выпадают в осадок и меняют свой поверхностный заряд). Нейрофибриллы в цитоплазме нейрона – в перикарионе располагаются хаотично, в то же время в отростках нейрофибриллы располагаются упорядоченно – параллельно друг к другу. Нейрофибриллы представляют собой артефакты, то есть то, что в обычных условиях в нейроне увидеть нельзя.

Помимо органелл – наличие включений. Трофические (в основном, это углеводы – для образования АТФ, в митохондриях) и пигментные (липофусцин, меланин)

Регенерация нервной ткани в свете дифферонного строения

Нервная ткань(нейроны) по теории дифферонного строения относятся к статическим тканям, у которых есть только конечное звено в диффероне а значит, их регенерация происходит исключительно по внутриклеточному типу.

Н ейроглия:

понятие, разновидности, строение,

значение

ейроглия:

понятие, разновидности, строение,

значение

Нейроны- высокоспециализированные клетки, существующие и функционирующие в строго определённой среде. Такую среду им обеспечивает нейроглия. Функции: опорная, трофическая, разграничительная, поддержание постоянства внутренней среды вокруг нейронов, защитная, секреторная.

Различают глию центральной и периферической нервной системы.

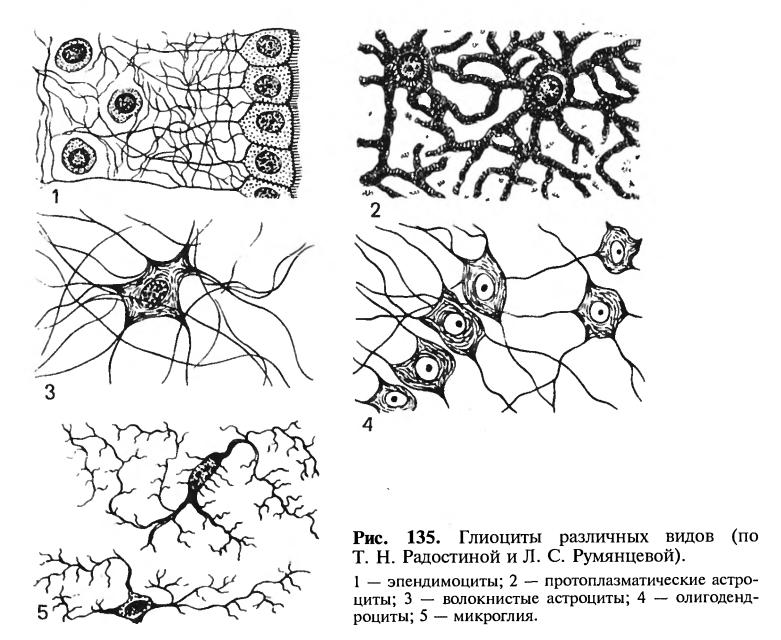

Глия ЦНС делится на макроглию и микроглию.

Макроглия развивается из глиобластов нервной трубки (из второго слоя нервной трубки). К макроглии относятся эпендимоциты, астроциты и олигодендроглиоциты.

Эпендимоциты. Выстилают желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга. Клетки цилиндрической формы, между соседними есть щелевидные соединения, но плотных единений нет, поэтому цереброспинальная жидкость может проникать между ними в нервную ткань. Большинство имеют подвижные реснички, базальная поверхность у большинства ровная, но некоторые могут иметь длинный отросток, идущий глубоко в нервную ткань – танициты. Эпендимный эпителий сосудистых сплетений желудочков продуцирует цереброспинальную жидкость. Цитоплазма содержит многочисленные митохондрии, аппарат Гольджи и слабый гранулярный ЭПС.

Астроциты. Клетки отростчатой формы, бедные органеллами, выполняют опорную и разграничительную функцию. Различают протоплазматические (с короткими сильно ветвящимися отростками и светлым сферическим ядром, расположены в сером веществе ЦНС) и волокнистые астроциты (имеют 20-40 длинных, слабо ветвящихся отростков, в которых много фибрилл, состоящих из промежуточных филаментов диаметром 10нм).

Олигодендроциты. Имеют более мелкое по сравнению с астроцитами ядро и более окрашенное. Отростки немногочислены. Присутствуют как в сером, так и в белом веществе. Цитоплазма электронно-плотная, содержит много митохондрий, развитый аппарат Гольджи, цистерны гранулярного ЭПС, многочисленные микротрубочки.

Микроглия- фагоцитирующие клетки, относящиеся к системе мононуклеарных фагоцитов и происходящие из стволовой кроветворной клетки. Функция: защита от инфекций, повреждений и удаление продуктов разрушения нервной ткани.

Типичная, ветвистая. Клетки небольшого размера, продолговатой формы. Короткие отростки имеют вторичные и третичные ответвления. Продолговатые ядра, с компактным хроматином. Встречается и в сером, и в белом веществе ЦНС.

Амебоидная. Её клетки формируют филоподии и складки плазмолеммы. В цитоплазме многочисленные фаголизосомы и пластинчатые тельца. Отличаются высокой активность лизосомальных ферментов. Полагают, что, созревая амебоидная переходит в ветвистую.

Реактивная. Появляется после травм в любой области мозга. Не имеет ветвящихся отростков, не имеет псевдоподий. Присутствуют плотные тельца, липидные включения, лизосомы.

Глия ПНС. Происходит из нервного гребня, относятся нейролеммоциты (формируют отростки нервных клеток в нервных волокнах ПНС) и глиоциты ганглиев (окружают тела нейронов в нервных узлах и участвуют в обмене веществ нейронов).

Развитие нервной ткани

В ходе клеточной пролиферации клеточный

материал нервной пластинки начинает

прогибаться и формировать нервный

желобок. В дальнейшем края нервного

желобка начинают возвышаться над

эктодермой, а сам нервный желобок

углубляться. В результате чего образуются

структуры, получившие название нервных

валиков. В дальнейшем края нервного

желобка стремятся друг к другу и

смыкаются, образуя полую структуру,

которая получает название нервная

трубка. Клеточный же материал нервных

валиков в состав нервной трубки не

входит и в то же время оказывается

обособленным от эктодермы. Данный

клеточный материал размещается между

эктодермой и нервной трубкой в виде

ганглиозной пластинки или нервного

гребня. В дальнейшем из нервного гребня

будут развиваться нервные узлы или

ганглии, мозговое вещество надпочечников,

меланоциты (клетки, продуценты пигмента

меланина), клетки Меркеля, образующие

осязательные диски Меркеля в коже,

нейролеммоциты (или Швановские клетки),

а так же небольшое кол-во клеток диффузной

эндокринной системы.

ходе клеточной пролиферации клеточный

материал нервной пластинки начинает

прогибаться и формировать нервный

желобок. В дальнейшем края нервного

желобка начинают возвышаться над

эктодермой, а сам нервный желобок

углубляться. В результате чего образуются

структуры, получившие название нервных

валиков. В дальнейшем края нервного

желобка стремятся друг к другу и

смыкаются, образуя полую структуру,

которая получает название нервная

трубка. Клеточный же материал нервных

валиков в состав нервной трубки не

входит и в то же время оказывается

обособленным от эктодермы. Данный

клеточный материал размещается между

эктодермой и нервной трубкой в виде

ганглиозной пластинки или нервного

гребня. В дальнейшем из нервного гребня

будут развиваться нервные узлы или

ганглии, мозговое вещество надпочечников,

меланоциты (клетки, продуценты пигмента

меланина), клетки Меркеля, образующие

осязательные диски Меркеля в коже,

нейролеммоциты (или Швановские клетки),

а так же небольшое кол-во клеток диффузной

эндокринной системы.

Нервная трубка изначально (после её образования) состоит из 1ого слоя клеток, которые являются стволовыми клетками и называются медуллобласты. Они характеризуются высокой пролиферативной активностью и интенсивно делятся митозом. В результате чего клеток становится много, они начинают расселяться на периферии, формируя 2ой слой нервной трубки. Клетки во втором слое продолжают делиться и дифференцироваться(развиваться), усложнять своё строение, в результате чего у них появляются отростки и эти отростки начинают из 2ого слоя нервной трубки так же уходить на периферию, образуя 3ий слой. Таким образом, в сформированном состоянии в составе нервной трубки можно выделить 3 основных клеточных слоя, а именно:

1. эпиндимный слой (самый внутренний). В будущем дает начало эпиндимной глии, то есть тому виду глии, который будет выстилать центральный канал спинного мозга и полости желудочков головного мозга.

2. Мантийный (плащевой) слой. В этом слое располагаются клетки 2х клеточных линий: нейробласты, которые дадут начало нейронам. И спонгиобласты или глиобласты, которые дадут начало клеткам макроглии (остроцитарной глии и олигодендроглии)

3. Краевая вуаль. Образован отростками клеток 2ого слоя.

МВ дальнейшем мантийный слой способствует формированию и развитию серого вещества (органов ЦНС), а краевая даёт начало белому веществу.

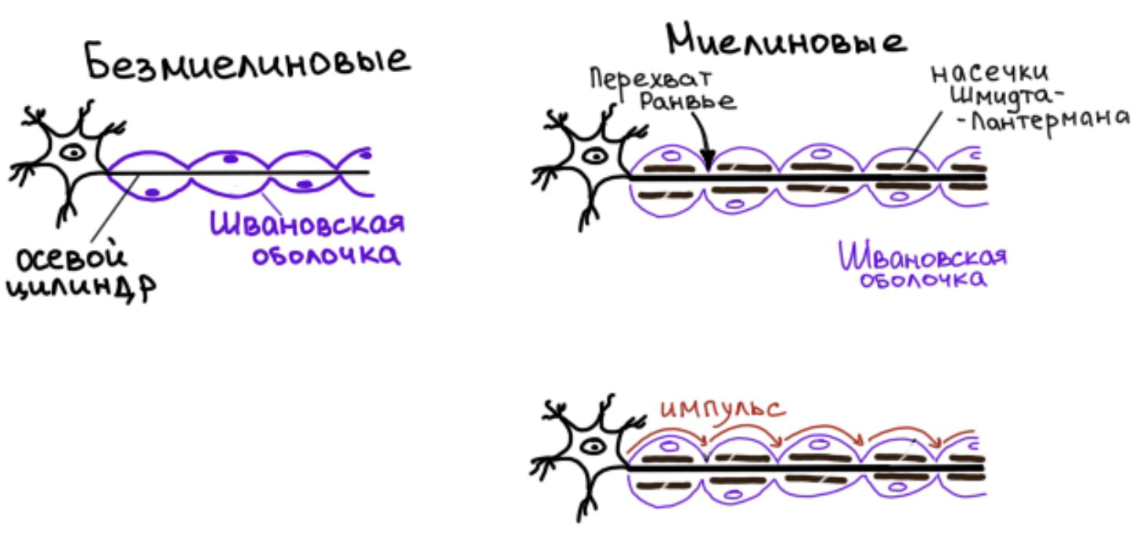

Волокна. Безмиелиновые и миелиновые

|

Безмиелиновые |

Миелиновые |

Развитие |

Ранние стадии формирования без- и миелиновых волокон идентичны. Так, например, после появления у нервной клетки отростков(аксона), последние начинают тесно взаимодействовать с окружающими клетками глии, а именно к растущему отростку нейрона начинают мигрировать клетки олигодендроглии, нейролеммоциты или Швановские клетки. После чего олигодендроглиоциты постепенно начинают распластываться на поверхности отростка нейрона. В ходе увеличения размеров олигодендроглиоцитов, последние все больше и больше погружают в себя отросток нейрона (то есть происходит постепенное наплывание олигодендроглиоцитов на нервную клетку (на ее отростки), в конце концов олигодендроглиоцит полностью погружает в себя отросток нервной клетки, и в том месте, где мембраны олигодендроглиоцитов смыкаются над отростком нейрона, образуется складка клеточных поверхностей – МЕЗАКСОН. |

|

При развитии безмиелиновых волокон нейролеммоцит (Швановская клетка) чаще всего погружает в себя несколько отростков различных нервных клеток (не 1н, а несколько разных нервных клеток), в рез-те чего образуются волокна кабельного типа (как электрический кабель, где под оболочкой несколько проводников). |

В ходе образования миелинового волокна олигодендроглиоцит начинает вращаться вокруг отростка нервной клетки. Что приводит к наматыванию мезаксона вокруг отростка нейрона. При этом цитоплазма олигодендроглиацита вытесняется кнаружи вместе с небольшим кол-вом органелл и ядром. Так происходит процесс формирования миелиновых нервных волокон. В рез-те чего у миелиновых волокон в отличие от безмиелиновых формируется дополнительная внутренняя миелиновая оболочка, представляющая собой концентрические слои мезаксона |

|

Строение |

В своем составе содержат отросток нейрона – осевой цилиндр. И одну оболочку, которая его окружает –Швановская оболочка. Нейролеммоциты оболочек, располагаясь плотно, образуют тяжи, в которых на определённом расстоянии друг от друга видны овальные ядра. Во внутренних органах чаще всего волокна кабельного типа (осевых цилиндров, принадлежащих разным клеткам 10-20 шт.) |

Значительно толще безмиелиновых волокон. Диаметр от 2 до 20мкм. Состоят из осевого цилиндра и нейролеммоцитов. В сформированном миелиновом волокне различают 2 слоя: внутренний (более толстый- миелиновый слой) и наружный (тонкий, состоящий из цитоплазмы, ядер нейролеммоцитов и нейролеммы). В миелиновом слое периодически встречаются насечки миелина- светлые участки, тут не т миелинового слоя- перехваты Ранвье. |

Механизм проведения НИ |

Характеризуются прямо линейным характером продвижения (распространения) нервного импульса с небольшой скоростью (1-5 м/с). |

Характеризуются скачкообразным движением нервного импульса и высокой скоростью его проведения (120 м/с). Импульс двигается скачкообразно от одного перехвата Ранвье на другой (сальтоторное передвижение). |

Распространённость |

Находятся преимущественно в составе вегетативной НС |

Как в ЦНС, так и в ПНС |

|

||

Р егенерация

нервных волокон

егенерация

нервных волокон

Нервные клетки, входя в состав статической группы тканей, имеют возможность регенерировать только по внутриклеточному типу. В то же время нервные волокна, даже после их перереза(повреждения), имеют возможность восстанавливаться. Так, непосредственно после травмы нервного волокна, в месте травмы обнаруживаются дегенеративные процессы нейрона. Он начинает распадаться на фрагменты и фагоцитироваться клетками микроглии. После чего начинается процесс внутриклеточной регенерации. Сводящийся к восстановлению мембраны нервного волокна и натёку аксоплазмы в место бывшего дефекта, то есть восстанавливается целостность мембран, потом в дистальный фрагмент отростка, начинает наплывать аксоплазма с многочисленными органеллами, находящимися в цитоплазме нервной клетки, образуется натёк или колба роста.

В область колбы роста начинают мигрировать олигодендроглиоциты, которые приходя во взаимодействие с отростком нейрона начинают формировать для него дорожки роста/, или коллатерали. По коллатералям олигодендроглиоцита начинается рост отростка нейрона, то есть формирование его дополнительных ветвей.

В дальнейшем одна из ветвей покрывается глиальными клетками, получает адекватное питание, поступление О2 и продолжает функционировать. Избыточные дорожки роста(коллатерали) подвергаются дегенерации и фагоцитируются клетками микроглии. Таким образом, если нервные клетки к делению не способны и могут регенерировать только по внутриклеточному типу, то отростки нейрона (нервных волокон), способны к полному восстановлению.

С троение

периферического нерва

троение

периферического нерва

Периферические нервы – те, которые встречаются в периферической НС, то есть входят в состав различных органов, не относящихся к ЦНС. Так вот, периферический нерв по строению и функциональным особенностям является нервом смешанным. Так, в его составе обнаруживаются как миелиновые, так и безмиелиновые нервные волокна, в том числе волокна кабельного типа, которые являются проводниками, как чувствительных, двигательных, так и вегетативных/секреторных импульсов (афферентные, эфферентные). Смешанные нервы по строению и функциям. Как и любой орган, периферический нерв представляет собой комплекс тканей, находящихся в тесной морфофункциональной связи друг с другом. А именно: в периферическом нерве ведущей тканью является нервная, тогда как второстепенной (вспомогательной) тканью является соединительная ткань. Нервные волокна в составе периферического нерва (что миелиновые, что безмиелиновые) окружаются элементами соединительной ткани. Эти элементы соединительной ткани в виде тонких и нежных прослоек, содержащих кровеносные и лимфатические капилляры, нервные окончания получают название ЭНДОНЕВРИЙ -прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани, которые окружают каждое нервное волокно. Нервные волокна группируются и образуют пучки нервных волокон. В свою очередь пучки нервных волокон окружаются более выраженными прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, которые получили название ПЕРИНЕВРИЙ. Он разделяет пучки нервных волокон и окружает их снаружи. (Итак: внутри пучка, между отдельными волокнами ЭНДОНЕВРИЙ, между соседними пучками –ПЕРИНЕВРИЙ -тоже волокнистая соединительная ткань, но более толстая, более выраженная, с более крупными сосудами и нервными проводниками). Совокупность всех пучков нервных волокон покрывается снаружи плотной соединительнотканной оболочкой – ЭПИНЕВРИЙ.

Чувствительные нервные окончания: понятие, строение, разновидность

принято классифицировать по нескольким признакам:

I. Локализация рецепторов.

• Экстрарецепторов, воспринимающих информацию из внешней среды. Находятся в коже, желудке, в пищеводе (в органах, которые взаимодействуют с внешней средой).

• Интерорецепторы воспринимают информацию из внутренней среды организма – в стенке кровеносного сосуда.

• Проприорецепторы – входят в состав связок, сухожилий, мышц и формируют представление о степени растяжения, перемещения того или органа или части тела

II. По виду воспринимаемого раздражения:

• теплорецепторы – тепловые и холодовые

• барорецепторы – воспринимают изменение давления

• хеморецепторы – воспринимают изменение хим состава среды

• ноцерецепторы – нооцецепторы (болевые)

• механорецепторы – воспринимают мех воздействие – давление, растяжение.

III. Главной классификацией для рецепторов является морфологическая

• свободные

• несвободные

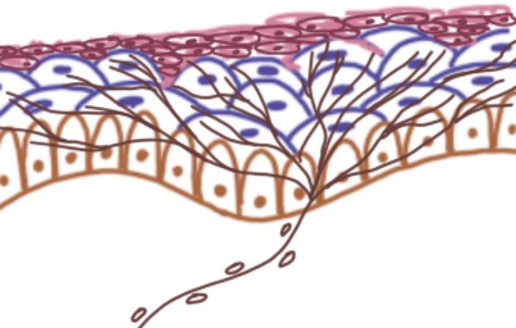

СВОБОДНЫЕ в отличие от несвободных не содержат глиальной оболочки, то есть свободны от клеток глии. Такие нервные окончания встречаются, например, в составе эпителия – эпителия роговицы, кожи.

М ногослойный

плоский неороговевающий эпителий. Он

содержит несколько слоев – базальный,

шиповатый с 3мя рядами и поверхностный

слой плоских клеток. Данный эпителий

встречается в составе роговицы, так же

входит в состав начального и каудального

отдела жкт. Отросток нервной клетки, то

есть осевой цилиндр, направляется к

базальной мембране эпителия. Подходя

к нему, теряет глиальную оболочку

(освобождается от клеток глии), прободает

мембрану и начинает ветвиться между

эпителиальными клетками. То есть в

свободном нервном окончании находится

лишь ветвление осевого цилиндра.

Встречается: в составе эпителия, коже,

роговице, иногда в соединительной ткани.

ногослойный

плоский неороговевающий эпителий. Он

содержит несколько слоев – базальный,

шиповатый с 3мя рядами и поверхностный

слой плоских клеток. Данный эпителий

встречается в составе роговицы, так же

входит в состав начального и каудального

отдела жкт. Отросток нервной клетки, то

есть осевой цилиндр, направляется к

базальной мембране эпителия. Подходя

к нему, теряет глиальную оболочку

(освобождается от клеток глии), прободает

мембрану и начинает ветвиться между

эпителиальными клетками. То есть в

свободном нервном окончании находится

лишь ветвление осевого цилиндра.

Встречается: в составе эпителия, коже,

роговице, иногда в соединительной ткани.

Н ЕСВОБОДНЫЕ

– содержат как осевой цилиндр, так и

глиальные клетки. В свою очередь,

несвободные нервные окончания

подразделяются на:

ЕСВОБОДНЫЕ

– содержат как осевой цилиндр, так и

глиальные клетки. В свою очередь,

несвободные нервные окончания

подразделяются на:

1. несвободные инкапсулированные нервные окончания

2. несвободные неинкапсулированные нервнее окончания

Примером для несвободных инкапсулированных нервных окончаний являются тельца Фатера-Пачини (в сетчатом слое дермы, воспринимают чувство давления), тельце Мейснера (в сосочковом слое дермы, является тактильным нервным окончанием), колбы Краузе. Первые 2 являются наиболее распространенными.

Утолщения осевого цилиндра(дистальные), окружены олигодендроглиацитами, получают название внутренней колбы. Иногда в ее составе выделяется большое кол-во жидкости (по сути, это тканевая жидкость), кнаружи от внутренней колбы тельца Фатера-Пачини происходит формирование наружной колбы в виде капсулы, которая формируется концентрическими слоями коллагеновых волокон. Именно эти волокна образуются соединительно-тканную капсулу. Между концентрическими слоями коллагеновых волокон находятся клетки фиброциты и небольшое количество тканевой жидкости.

Н есвободные

могут быть представлены осязательными

дисками Меркеля – образуют осязательные

нервные окончания, находящиеся в глубоких

слоях эпидермиса. В базальном слое

эпидермиса между базальными кератиноцитами

находятся клетки Меркеля, которые

мигрируют сюда еще в эмбриогенезе. Это

клетки, образующиеся из нервного гребня.

К клеткам Меркеля подходят терминале

чувствительного нервного волокна,

начинают окружать клетку Меркеля и

снимать с неё чувствительную осязательную

информацию, поскольку терминале нервного

волокна окружены еще клетками

олигодендроглии, данное нервное окончание

получает название несвободного неравного

окончания. Соединительной капсулы здесь

нет – поэтому несвободная

неинкапслулированная.

есвободные

могут быть представлены осязательными

дисками Меркеля – образуют осязательные

нервные окончания, находящиеся в глубоких

слоях эпидермиса. В базальном слое

эпидермиса между базальными кератиноцитами

находятся клетки Меркеля, которые

мигрируют сюда еще в эмбриогенезе. Это

клетки, образующиеся из нервного гребня.

К клеткам Меркеля подходят терминале

чувствительного нервного волокна,

начинают окружать клетку Меркеля и

снимать с неё чувствительную осязательную

информацию, поскольку терминале нервного

волокна окружены еще клетками

олигодендроглии, данное нервное окончание

получает название несвободного неравного

окончания. Соединительной капсулы здесь

нет – поэтому несвободная

неинкапслулированная.

Двигательные нервные окончания: понятие, разновидности, строение

Находятся на концах аксонов – эффеторы. Наиболее классическим примером двигательного нервного окончания является моторная бляшка, представляющая собой двигательное нервное окончание в мышце. Это нервно-мышечный синапс. В моторной бляшке (или нервно-мышечном синапсе) принято выделять:

Пресинаптическую мембрану – это мембрана терминале аксона (дистального фрагмента).

Постсинаптическую мембрану – плазмолемма мышечного волокна.

Синаптическую щель – диаметром 10-15 нанометров – это расстояние между пре и пост синаптической мембраной.

С

инаптические пузырьки.

инаптические пузырьки.

В нервно-мышечном синапсе (в моторной бляшке) в качестве нейромедиатора чаще всего присутствует ацетилхолин (фермент ацетилхолинастераза разрушает избытки ацетилхолим). таким образом, на постсинаптической мембране находятся холинорецепторы(рецепторы, воспринимающие ацетилхолин). В то время как пресинаптическая мембрана содержит потенциал-зависимые кальциевые каналы, которые при распространении волны деполирезации по аксону (волны возбуждения) начинают открываться и кальций из внешней среды начинает поступать внутрь (в терминаль аксона). Поступление ионов кальция способствует высвобождению нейромедиаторов (т.е. движению синаптических пузырьков) и ацетилхолин начинает выделяться в синаптическую щель. На постсинаптической мембране находятся рецепторы к ацетилхолину – холинорецепторы. И когда ацетилхолин взаимодействует с холинорецепторами на постсинаптической мембране начинается перераспределение ионов натрия и калия, в рез-те чего постсинаптическая мембрана получает потенциал действия(заряжается), на ней формируется электрическая волна. Так происходит передача возбуждения с нервной клетки на мышечное волокно.

Синапсы: понятие, строение, разновидности, гистофизиология

Синапсы — это структуры, предназначенные для передачи импульса с одного нейрона на другой или на мышечные и железистые структуры. Синапсы определяют направление проведения импульса.

По локализации:

центральные – в ЦНС

периферические – в периферической НС.

По особенностям формирования в эмбриогенезе:

стабильные (статические) характерны для рефлекторных дуг безусловных рефлексов

Динамические характерны для рефлекторных дуг условных рефлексов.

По конечному эффектору:

Возбуждающие

тормозные(тормозящие)

По механизму передачи:

химические (для передачи используются нейромедиаторы, нейротрансмиттеры-хим в-во)

электрические (имеют строение нексусов – щелевидных контактов)

смешанные (черты первых двух)

По месту контактов (контактирующих нервных клеток)

аксосоматические (аксон одной нервной клетки с сомой(перикариумом) другой клетки)

аксоаксональные (аксон одной клетки с аксоном другой)

аксодендритические

дендросоматические

дендродендритические

В зависимости от хим структуры нейромедиатора:

холинэргические- ацетилхолин используется

адреноэргические(адреналин, норадреналин)

дофаминэргические (синапсы тормозного характера)

гангэргические (синапсы тормозного характера)

пептидэргические (синапсы тормозного характера)

пуринэргические